语言态度研究综述

瞿继勇

(吉首大学文学院 湖南吉首 416000)

语言态度研究综述

瞿继勇

(吉首大学文学院湖南吉首416000)

语言态度作为人类语言交际时产生的一种重要的社会心理现象,国内外学者对此进行了广泛而深入的研究。本文回顾总结这些研究,并找出存在的问题,这有助于语言态度研究的深化。

语言态度价值评价研究内容研究方法

语言态度问题业已成为社会语言学研究的一个重要课题和研究热点。人们在语言的社会实践中发现,语言不仅是一种沟通交流的工具,而且也反映着或高或低、或好或坏的社会威信。人们对语言的这种价值评价便是语言态度最直接的反映,并深刻影响着人们的语言使用与语言能力。鉴于语言态度的重要性,国内外众多的学者对语言态度进行了广泛而深入的研究,并取得了丰富的研究成果。本文对国内外研究进行了细致的梳理,以期促进语言态度研究的更大发展。

一、 国外研究综述

西方是语言态度研究的发源地,最早的研究可追溯到20世纪30年代。1931年Pear在英国进行了一项研究,研究者让受试者通过听BBC广播,并根据广播中个人说话的方式来推断这个人的个性特征。虽然研究的目的不是测量语言态度,但由于受试者自身所持有的语言信念决定了Pear的研究结果,因此Pear的这项研究从某种程度上看也是语言态度研究。二十多年后,加拿大社会心理学家Lambert和他的同事在蒙特利尔市的语言态度调查中进行了一项开创性的实验,他们首次采用“配对语装技术”测评了受试者的主观反应。这一研究改变了语言态度研究的方法,推动了语言态度研究在世界的开展,并使这股研究热潮一直持续至今,出现了大量的研究专著和学术论文。有关语言态度研究的专著主要有:Colin Baker的《态度和语言》、Peter Garrett的《语言态度》,Wallace E.Lambert等人的《英美社区的语言态度》,Roger W.Shuy等人的《语言态度:目前的前景和趋势》等。研究论文有:Fishman等人的《语言态度研究:一个简短的调查方法论》、Hans J.Ladegaard的《语言态度与社会语言行为:探索语言态度与行为的关系》、Cargile A.C.和Giles H.的《美国、日本语境下对英语变体的语言态度》、Ray G.B.和Zahn C.J.的《语言态度与言语行为:新西兰英语和标准美国英语》等。纵观国外的语言态度研究,我们发现这些研究具有以下鲜明的特点:

(一) 论探索的开创性

国外学者,特别是欧美学者对语言态度的理论研究着力最深,对语言态度的定义、组成、形成机制与研究方法等方面进行了深入的研究与理论界定。

(1) 语言态度的定义、组成与形成机制

国外学者对于语言态度的定义、组成与形成机制进行了开创性的研究,并对此进行了深入的阐释。Krech和Crutchtield认为态度是个体观察社会生活现象而产生的动机、情绪、知觉与认知*David Krech,Richard S.Crutchfield.Theory and Problems of Social Psychology.McGraw-Hill,1948.。Osgood,Suci 和Tennenbaum认为态度是对一种语言在整个语意空间上的价值做出的判断*Osgood C.E.,Suci G.J.and Tennenbaum P.H.The Measurement of Meaning.University of Illinois Press,1957.。Cacioppo和Petty认为态度是个体价值观与信念的反映*Cacioppo John T.and Petty Richard E.“Language variables,attitudes,and persuasion”. In Ryan Ellen B.& Giles Howard (ed.):Attitudes towards Language Variation.1982:189-207.。Agheyisi和Fishman认为语言态度是对不同语言及其语言使用者的情感、认知与行为的价值反应*Agheyisi R.and J.Fishman.“Language Attitude Studies:A Brief Survey of Methodological Approaches”.Anthropological Linguistics.1970:137-157.。Saville-Troike认为语言态度是个体对不同语言以及对某种特定的语言或该语言使用者的感觉与印象*Saville-Troike M .The Ethnography of Communication:An Introduction.Blackwell,1982.。Fasold认为语言态度最初是针对语言,但其概念也包含了对某一特定语言使用者的态度,因此,语言态度可以进一步扩大指称任何关于某种语言的所有行为态度*Fasold R.The Sociolinguistics of Society.Basil Blackwell,1984.。Baker认为语言态度是一个复合概念,社会可能同时对一种语言持有正面或负面的情感*Baker C.Key Issues in Bilingualism and Bilingual Education.Multiling-ual Matters,1988.。Crystal认为语言态度是个体对某种语言的看法*Crystal D.An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages.Blackwell,1992.。Trudgill认为语言态度是个体对不同的语言、方言、口音及其说话者的态度,这些态度反映在个体对说话人的个性特征、语言及其变体是否有用、优雅、正确等所做出的肯定或否定的主观评价中*Trudgill P.A Glossary of Sociolinguistics.Edinburgh University Press,2003.。Agheyisi和Fishman还把语言态度分成三类:一是对语言本身的态度;二是对语言及其使用者的态度;三是对不同类型语言态度的履行。第一类主要是个体对一种语言本身做出类似“优雅或粗俗”、“丰富或贫乏”等评价*Agheyisi R.and J.Fishman.“Language Attitude Studies:A Brief Survey of Methodological Approaches”.Anthropological Linguistics.1970:137-157.;第二类主要是个体对语言的社会评价;第三类则是个体语言态度所表现出来的在语言选择、语言使用、语言学习等方面的行为倾向。

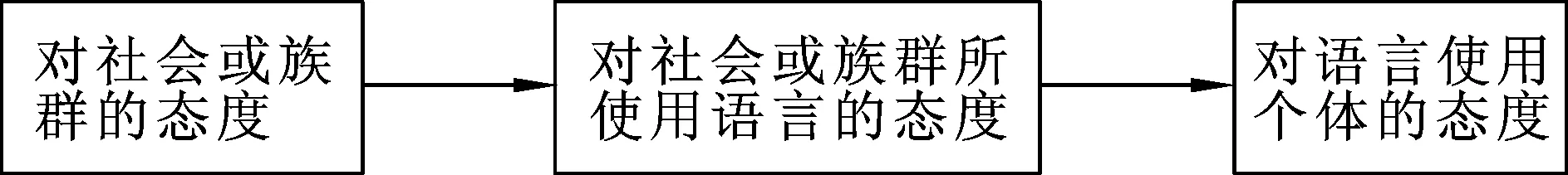

对于态度的构成,Kadz和Scotland认为态度是由认知、感觉和行为倾向三个方面构成*Kadz D.& Scotland E.“A Preliminary Statement to a Theory of Attitude Structure and Change”.Psychology:A Study of Ascience,3.Mcgraw Hill Press,1959.。Lambert认为态度由认知性成分、情感性成分和行为性成分这三个主要因素构成。认知关联个人的思想,情感表达感情反应,行为性成分则是某种行为发出的可能性*Lambert W.E.“A Social Psychology of Bilingualism”.Journal of Social Issues.2,1967.。Appel和Muysken基于对语言态度的理解,提出了语言态度的形成模式*Appel R.& Muysken,P.Language Contact and Bilingualism.Amsterdam University Press,1987:16.,见图1:

图1 语言态度形成模式

由于语言态度与语言行为有着密切的关系,因此,透过个体的语言使用、语言学习等外在表现,我们可以窥视出语言态度形成的心理机制。Gardner和Lambert认为语言态度的形成缘于工具性动机和整合性动机*Gardner R.C. & Lambert W.E.Attitudes in Second Language Learning.Rowley Mass:Newbury House,1972.。工具性动机体现了实用性和功利性,个体借由对另一语言的学习而获得的经济利益与社会地位;整合性动机是指个体借由语言所带来群体归属感与族群认同等情感特质。

(2) 语言态度的评估与测量

语言态度作为潜藏于个体心理底层的一种语言信念,如何评估与测量,国外学者做了很多开创性的研究。如Mulac、Liu和Mizerski认为可以从“社会地位”、“审美品质”、“动力”三个介面评估人们的语言态度*Mulac A.Assessment and Application of the Revised Speech Dialect Attitudinal Scale.Communication Monographs.43,1976.*Liu F.and Mizerski D.“The Relationship between Bilinguals’ Attitude towards Language and their Comprehension of Mandarin Radio Advertising:A Cantonese Reaction”.Proceedings of Australian and New Zealand Marketing Academy.2002:1341-1347.;Giles和Ryan认为可以从“社会地位”、“团体凝聚力”两个介面评估*Giles H.and Ryan E.B.“Prolegomena for Developing a Social Psychological Theory of Language Attitudes”.In E.B.Ryan and H.Giles (Eds.).Attitudes Toward Language Variation:Social and Applied Contexts.Edward Arnold,1982:208-223.;Wilson和Bayard认为可以从“魅力”、“动力”、“团结”三个介面评估*Wilson J. and Bayard D.“Accent,Gender,and the Elderly Listener:Evaluations of NZE and Other English Accents by Rest Home Residents”.Te Reo.35,1992.;Ladegaard、Ray和Zahn认为可以从“社会地位”、“吸引力”、“动力”三个介面来评估*Ladegaard H.J.“Assessing National Stereotypes in Language Attitude Studies:The Case of Class-consciousness in Denmark”.Journal of Multilingual and Multicultural Development.3,1998.*Ray G.B. and Zahn C.J. “Language Attitudes and Speech Behavior:New Zealand English and Standard American English”.Journal of Language and Social Psychology.3,1999.。由此可见,多数学者是透过“社会地位”、“吸引力”和“动力”来评估语言态度。“社会地位”是指某种语言带给个体的竞争力、有用、重要等相关观感。语言本身没有所谓高低之别,语言社会地位的高低往往深刻反映了语言背后语言使用者的社会政治经济地位的高低或社会权力的大小,这是工具性动机得以产生,并做出相应语言行为的诱因。“吸引力”是指语言带给个体的亲切、团结等相关观感。语言还是文化的载体,是民族的象征与标志,一个语言社群的成员对于自身的语言有着与生俱来的亲切感与吸引力,这是整合性动机(凝聚性动机)得以诱发的原因,这种情感可以让该语言社群的个体能够无视语言的社会地位而团结起来维护其语言的使用,表现出高度的语言忠诚。“动力”是指语言带给个体的活力、自信等相关观感。一种语言在一个社会或一个社群内的使用越广泛,则语言的活力越高,带给个体的自信越强,语言的发展与个体学习使用该语言的动力越大。因此,我们可以借由这三个介面去探查潜藏在个体心理底层的语言态度。

语言态度的测量方法,Ryan、Giles和Hewstone归纳为三种:直接测量方法、间接测量方法和语言变体的社会境遇分析*Ryan,Ellen Bouchard;Giles,Howard and Hewstone,Miles.The measurement of language attitutdes,in Ammon,Ulrich et al.(ed.):Sociolinguistics/Soziolinguistik.De Gruyter,1987:1068-1081.。语言态度的直接测量,常常是通过调查或问卷调查的方式要求受试者对不同语言、不同变体或某一特别的语言特征直接表达他们的看法。虽然直接测量是一种简便、有效的收集语言态度的方法,但这种对语言问题直接问卷的方式可能会引起一些社会所期望的答案而抑制其他的答案,因此有些答案不一定能准确地反映个体真实的态度。Preston也认为直接测量法容易被受试者的自我呈现动机所影响,在涉及种族主义、性别歧视等问题时不会表达自己真实的看法*Preston D.R.“Language with attitude”.in J.K. Chambers,P.Trudgill and N.Schilling-Estes(eds.).The Handbook of Language Variation and Change.Blackwell,2002:40-66.。这也是兰伯特和他的同事设计“配对语装技术”来对语言态度进行间接测量的原因。间接测量的方法是研究人员针对不同的文体、口音、方言和语言进行实验设计,收集受试者对于提供给他们的发音人的评价数据,以此研究受试者的语言态度。目前,国外最常用的一种间接测量方法就是由兰伯特和他的同事在20世纪60年代首创的“配对语装技术”。这种方法主要以语言实验设计为基础,收集受试者对于发音人的社会和族群的认同以及对相关语言的刻板印象。Lambert和Yemi-Komshian认为这种方法比问卷更能显示受试者对某种语言和其族群真实客观的看法*Lambert Wallace E.,Anisfeld Moshe,Yeni-Komshian D.“Evaluational reactions of Jewish and Arab adolescents to dialect and language variation”.Journal of Personality and Social Psychology.1,1965.。第三种方法是语言变体的社会境遇分析,主要是通过对某一语言或语言变体的社会地位的描述来分析人们的语言态度。公众如何对待语言变体,这能反映出语言变体的相对地位与价值,从而折射出人们的语言态度。比如我们可以分析一个社会中的语言法规和语言政策;分析不同语言在社会内的语言分布与人口分布;分析不同语言在社会内的使用场域与使用频率;分析不同语言的标准化水平与规范化水平等,这些都可以帮助我们去探查语言态度。

(二) 实证研究的先导性

社会语言学研究具有鲜明的实证性,这在国外语言态度的研究中表现得非常突出。国外语言态度研究一开始就确立了实证研究的典范,并为后来者所继承。1931年Pear的经典研究可以说是语言态度实证研究的源头,Pear通过邀请BBC听众来提供他们所听到的不同发音人的性格描述,从中发现不同形式的方言能引起听者个人观感的变化,由此得出语言的刻板印象。这种研究在随后有了爆炸性的发展,特别是兰伯特首创了“配对语装技术”以后,更引发了这种研究热潮。兰伯特对蒙特利尔市种族间的态度非常感兴趣,特别想了解该市法语加拿大人和英语加拿大人之间是如何看待彼此。由于对以往调查问卷形式能否反映受试者真实看法存疑,他和他的同事首次利用“配对语装技术”来测量受试者的语言态度。这种方法是假设话语风格能够反映一定的社会分类,而一旦人们确定了一个人的社会分类,就能对其做出一组相关特质推论。假设受试者根据他听到的声音将其归入“法语加拿大人”,受试者将会依据自身的态度做出对他特质的推断。在兰伯特的研究中,他选择一些英语、法语双语者用不同的语言分别朗读同一篇短文,并打乱顺序,让EC(说英语的加拿大人)中的大学生和FC(说法语的加拿大人)中的大学生听这些录音,并根据他们所听到的声音来推断这个发音人的个性特质。结果显示,无论是EC大学生还是FC大学生,普遍存在着对FC的偏见。纵观国外语言态度研究,实证方法一直是其主流。研究者立足理论假设,通过材料的直接收集,实验统计分析,定量与定性结合来进行求证与探析,确立了语言态度研究的基本的方法论范式,并一直延续至今。

(三) 研究内容的丰富性

国外语言态度研究不仅确立了研究的理论基础与方法范式,而且具有丰富的研究内容。

(1) 标准口音与非标准口音语言态度差异研究

Giles(1970,1971)、Hirage(2005)使用“配对语装技术”在英国进行了主观反应研究测试,这些研究显示,英国口音威望有不同的层级,一般情况而言,在顶层的是RP(正宗英式口音),然后是各种不同的地方口音(如标准苏格兰、威尔士和爱尔兰),然后是乡村口音(如约克郡、兰开夏郡和德文郡),城市口音(如利物浦人、伦敦人和伯明翰人)被排在最底层。研究结果深刻反映了口音与社会价值和社会权力的复杂关系。Fracesco Cavallaro和Ng Bee Chin(2009)调查了75个新加坡人和19个非新加坡人,探讨了人们对SSE(新加坡标准英语)和SCE(新加坡口音英语)不同的语言态度。研究发现,人们对SSE和SCE的态度与先前的研究报告稍有不同,在新加坡SCE被认为是低团结性的语言,而SSE则是高团结性的语言。研究者为此探讨了新加坡自独立以来独特而强烈的语言意识活动,对这种现象做出了解释。

(2) 二语学习中的语言态度研究

Congreve(2004)在沙特阿拉伯对197名学习阿拉伯语和英语的大学生的语言态度与学习动机进行了调查研究,研究发现学生对英语有高度好感,认为英语重要,社会地位高。Abu-Melhim和Abdel-Rahman(2009)研究调查了约旦伊尔比德大学的大学生学习英语的态度和动机,研究发现学习英语态度积极的大学生主要认为英语是一种重要的国际语言,学会英语技能能让他们拥有沟通世界的手段,而成为英语教师,也是一份轻松、舒适,待遇优厚的工作,并能获得更多的尊重。

(3) 语言态度与语言政策、语言规划、语言维护的关系研究

Raquel Casesnoves Ferrer(2010)研究了瓦伦西亚语言规划措施对人们语言态度的影响。研究认为语言政策措施对于人们的语言态度有不可否认的影响,并进而影响到人们的语言使用,因此,在语言振兴的过程中了解人们的语言态度是非常必要的。Richard Y.Bourhis和Itesh Sachdev(1984)运用主体活力问卷(SVQ)和社会语言学的自我报告方法调查了加拿大两所学校的学生对不同场域使用意大利语和英语的评价,揭示了语言态度与语言活力的关系。Theophilus Thisaphungo Mukhuba(2005)研究了南非在种族隔离制度被废弃后语言政策、语言规划、语言态度和双语的情况。研究认为,在新的民主南非官方的语言政策是成功的,弱势语言已经提升到官方语言的地位,这提高了弱势族群对他们自身语言和文化的认同。

(4) 研究方法的批评与探索

Irene Hyrksted和Paula Kalaja(1998)通过调查英语在芬兰的使用和人们对英语的态度,认为必须重新考虑传统的定义和研究方法,从社会建构主义出发采用话语分析方法研究语言态度。Grit Liebscher和Jennifer Dailey-O’Cain(2009)对传统的语言态度研究方法进行了分析探讨,认为语言态度研究也需要一个定性而不是定量的方法,应从话语和互动的观察中去探析语言态度,因为这种方法能够提供一些定量分析所不能发现的见解。Christopher J.Zahn和Robert Hopper(1985)讨论了对于听众的口语评价调查,回顾了过去测量工具的发展,描述了SEI(话语评价仪)的设计和实现,建议研究者使用SEI来增强各项研究结果的可比性。

除了以上的研究外,国外语言态度研究还涉及新移民的语言态度、语言态度与语言冲突、女性的语言态度等广阔领域,对中国的语言态度,特别是“中式英语”也进行了深入研究,但对于国内少数民族的语言态度研究还未见报告。

国外语言态度研究以行为主义和心智主义为理论源泉,从前期着力于语言标准变体与非标准变体语言态度差异比较与社会层化分析,到后来研究领域的全面拓展,以丰富的研究内容为我们奠定了研究的理论基础与研究范式,为世界性的语言态度研究热潮提供了研究的方法和路径。

二、 国内研究综述

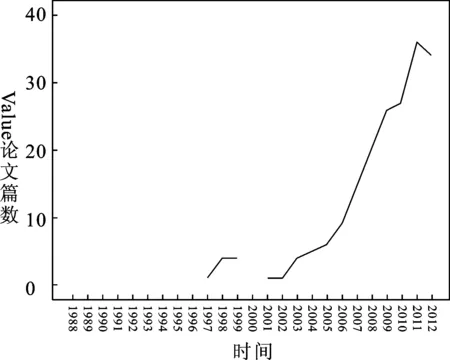

国内语言态度研究是在对国外研究成果译介、学习与借鉴的基础上开展起来的。1985年,祝畹瑾在《社会语言学译文集》中译介了兰伯特的《双语现象的社会心理》,使我们接触到了一种有效的测量语言态度的方法——“改变装束测试法”(matched guise technique)。1987年张伟译介了美国学者F.格劳斯金的《论对待语言集团和语言的态度》,文中论述了对待语言集团的态度、对待语言的态度和语言态度的影响,文中分析了语言态度转化的原因,指出了语言态度对语言使用者及其语言所带来的深刻影响。1988年张伟发表的《论双语人的语言态度及其影响》是国内可见最早的一篇关于语言态度研究的学术论文。文章对语言态度做出了理论概括,分析了双语人的语言态度,阐述了对待语言态度与语言使用者态度的关系以及语言态度对语言使用者的影响,剖析了语言态度差异形成的社会因素。随后,越来越多的研究者关注国内语言态度研究,取得了丰硕的研究成果。目前,虽然国内还没有语言态度研究的学术专著,但很多的论著中都用了相当多篇幅论述语言态度。如戴庆厦的《社会语言学教程》,王远新的《中国民族语言学——理论与实践》,桂诗春、宁春岩的《语言学方法论》,郭熙的《中国社会语言学》,游汝杰、邹嘉彦的《社会语言学教程》,申小龙的《语言与文化的现代思考》等。学术论文的发表更是呈现了快速增长的态势,从1988年到2012年,中国知网上以“语言态度”和“语言观念”为篇名的研究论文达203篇。图2反映出语言态度研究在中国的发展趋势与近些年来所形成的研究热潮。

图2 语言态度研究趋势图

(一) 研究内容

(1) 语言态度的理论探讨

要研究语言态度,就必须首先认识这种语言现象,对语言态度做出理论界定。国内学者对语言态度的理论探讨仍然是以西方对语言态度的心灵主义和行为主义的认知观为基础。桂诗春、宁春岩认为:“关于语言态度有两种对立的观点:一种是心智主义的观点,它把语言态度看成是一种准备状态,它是对人发生影响的刺激和该人作出的反应之间的一个中介变量。另一种是行为主义的观点:根据这种观点,语言态度只来自人们对社会环境所作出的反应。”*桂诗春、宁春岩:《语言学方法论》,外语教学与研究出版社,1997年,第190页。王远新认为:“在双语和多语(包括双方言和多方言)社会中,由于社会或民族认同、情感、目的和动机、行为倾向等因素的影响,人们会对一种语言或文字的社会价值形成一定的认识或做出一定的评价,这种认识和评价通常称为语言态度。”*王远新:《中国民族语言学——理论与实践》,民族出版社,2002年,第89页。戴庆厦认为:“语言态度又称语言观念,是指人们对语言的使用价值的看法,其中包括对语言的地位、功能以及发展前途等的看法。”*戴庆厦:《社会语言学教程》,中央民族大学出版社,1993年,第144页。游汝杰、邹嘉彦认为:“语言态度是指个人对某种语言或方言的价值评价和行为倾向。”*游汝杰、邹嘉彦:《社会语言学教程》,复旦大学出版社,2004年,第83页。其他的很多学者也在研究中对语言态度作出自己的界定,如郭熙、陈松岑、高一虹、道布、倪传斌等。从研究者对语言态度的界定中,我们不难发现,研究者大多认为语言态度的核心是价值评价,大体由认知、情感、行为倾向这三个因素构成。

国内学者除了对语言态度的定义、构成因素进行了理论探讨之外,还在语言态度的调查研究中,对语言态度与语言使用、语言能力、语言演变、语言濒危之间的关系进行了有益的探讨。陈松岑认为:“语言态度是人类语言生活中的一个重要组成部分,它常常通过语言使用来体现;而语言使用,又往往给语言能力的大小以决定性的影响;语言能力转而影响到人们使用语言的频率,通过使用语言的效果,不知不觉地改变着人们的语言态度。”*陈松岑:《新加坡华人的语言态度及其对语言能力与语言使用的影响》,《语言教学与研究》,1999年第1期,第81页。刘虹认为:“人们的语言态度制约人们在不同语言环境中对语音变项不同变体的选择。人们的语言态度会影响语言的演变。”*刘虹:《语言态度对语言使用和语言变化的影响》,《语言文字应用》,1993年第3期,第101页。戴庆厦认为造成语言濒危的因素是多方面的,其中就有语言态度方面的原因*戴庆厦:《社会语言学概论》,商务印书馆,2004年,第114页。。徐大明认为:“语言态度对语言发展、消亡,乃至人们的语言行为都具有重要影响。”*徐大明:《语言变异与变化》,上海教育出版社,2006年,第80页。由于语言态度的核心是语言人对一种语言的地位与功能的价值评价,因此不同的语言态度势必对语言人的语言选择与使用、语言能力带来深刻的影响,从而促成语言的演变,引起语言活力的不同变化。

(2) 少数民族语言态度的调查与研究

少数民族语言态度的调查与研究是国内语言态度研究最具特色的一个方面。我国是一个多民族、语言非常丰富的国家,但由于历史的原因,少数民族的经济发展相对落后,居住较偏僻,随着国家社会经济的不断发展,很多少数民族的语言都出现了交际功能下降,交际范围缩小的情况,这都会对语言人的语言态度带来深刻的影响。因此,调查研究少数民族的语言态度,对于我们了解少数民族的语言使用与语言的健康状况,保护好少数民族的语言与文化都相当重要。研究论文涵盖了藏族、蒙古族、维吾尔族、苗族、土家族、壮族、傣族、瑶族、锡伯族、彝族、白族等22个少数民族,主要论文有:戴庆厦的《论普米族的语言观念》、王远新的《论裕固族的语言态度》等系列民族语言态度调查论文、王洋的《新疆乌鲁木齐和吐鲁番地区维吾尔族语言态度探析》、熊英的《从土家人的语言态度看土家语的濒危——坡脚土家语个案研究之一》、邬美丽的博士学位论文《在京少数民族大学生语言使用及语言态度调查》、贾晞儒的《试论新形势下海西蒙古族的语言观念》、瞿继勇的《湘西地区苗族语言态度探析》等。地域主要集中在西北地区的新疆、青海等地,西南地区的云南、贵州等地,东北地区少数民族的语言态度调查还比较薄弱,而东北地区又是我国语言濒危的一个热点地区,研究者应重视该地区少数民族语言态度的调查。从现有的少数民族语言态度的调查研究来看,这些研究都反映出少数民族语言态度的一个共性特征,即对本族语与汉语存在着认知与情感的矛盾与错位现象,一般而言,少数民族语言人对本民族语言有着强烈的感情,但对汉语的地位与功能的价值评价更高,选择学习与使用汉语的倾向性更强。

(3) 普通话与方言的语言态度调查研究

随着国家社会经济的飞速发展,不同地域之间的人员往来与交流日渐频繁,再加上国家对于普通话的大力推广,普通话的强势普及不仅带来了方言的变异与变化,也深刻影响着方言人的语言态度。很多学者为此展开了调查,探析不同地域的人们对于普通话与方言的语言态度,主要研究成果有:郭骏的《语言态度与方言变异——溧水县城居民语言态度与语言使用情况简要调查》,王伟超、许晓颖的《南京言语社区语言态度调查报告》,肖肃的《西部开发与语言规划——重庆地区语言态度调查研究》,邬美丽、熊南京的《对普通话的语言态度调查及思考》,谢书书等的《语言态度对闽南语和普通话的语码转换的影响》,黎慧的硕士学位论文《母语为长沙方言的青少年对长沙方言和普通话的语言态度及使用情况调查》等。这些研究都反映出方言区的人们语言态度的一个共同特征,即高度认同普通话的社会地位与功能,对普通话的亲切感与亲和力不断上升,而方言作为地域身份的象征在一部分方言人心里仍然具有重要的“隐威信”功能。

(4) 特定群体的语言态度调查研究

一个社会是由不同的群体所构成,不同的群体由于各自的社会政治经济地位与社会权力等方面存在差异,因此对不同的语言往往拥有不同的态度。国内研究多集中在学生、农民工、公务员、移民等群体上。如辛声调查研究了四川大学生对普通话和四川话的态度,研究认为:“具有强烈四川认同感的四川大学生对普通话评价较高,在两种变体的选择中更倾向于使用普通话,语言政策、经济和社会融合是造成这种态度和选择的主要因素。”*辛声:《四川大学生的社会认同和语言态度》,《长沙大学学报》(哲学社会科学版),2008年第1期,第137页。韩艳梅调查研究了广州小学生对普通话、粤语和其他方言的态度,研究发现:“普通话在情感认同和社会地位两个层面上的得分都高于方言。另外,学生的年龄对语言态度有一定的影响。在对普通话、粤语和其他方言的评价与认同上,低年级学生首选的是普通话,其次是其他方言,最后是粤语;与之相反,高年级学生首选的是粤语,其次是普通话,最后是其他方言。”*韩艳梅:《广州小学生的语言态度及其身份认同论析》,《西南农业大学学报》(哲学社会科学版),2012年第1期,第205页。农民工是伴随着我国社会经济的发展与城镇化水平的不断提高而出现的一个新兴的社会群体,研究者对他们的语言生活状况,特别是语言态度给予了很大的关注。如夏历调查研究了城市农民工对普通话和家乡话的语言态度,研究认为:“该群体对普通话认同感较强,正面评价占主导地位;对自己的家乡话,在情感上归属感强烈,但是一半左右的农民工对家乡话的功能、地位评价持负面评价。”*夏历:《城市农民工语言态度调查研究》,《社会科学战线》,2012年第1期,第144页。刘玉屏调查研究了浙江义乌市农民工的语言使用与语言态度,研究认为:“打工期间生活环境的不断变化、眼界的开阔以及融入城市文明的渴望带给农民工比较开放的语言态度,他们既愿意保持家乡话,又积极学习普通话、本地话、英语等实用性较强的语言变体,语言认同与主流趋势趋于一致。”*刘玉屏:《农民工语言使用与语言态度调查》,《农业考古》,2009年第6期,第165页。三峡移民是伴随着国家建设三峡水利工程而出现的一个特定的社会群体,三峡移民远离故土,定居他乡,这种巨大的社会变动对他们的语言生活,特别是语言态度带来了深刻的影响。如刘青松调查研究了入湘三峡移民的语言态度,研究认为:“入湘三峡移民对家乡话、普通话和当地方言抱有不同的态度:年龄越小、文化程度越高的移民,越认同普通话或当地话;而年龄越大、文化程度越低,就越喜欢家乡话。移民的语言态度对其语言交际产生着直接或间接的影响作用。”*刘青松:《入湘三峡移民的语言态度及其对语言交际的影响》,《中南大学学报》(哲学社会科学版),2007年第1期,第107页。佟秋妹调查研究了江苏三峡移民的语言态度,研究发现:“三峡移民对自己的母语有着很深的感情,希望它能继续保留下去。但同时他们的语言态度也是比较宽松和开放的。出于情感和认知等原因的影响,移民对使用当地话最为反感,对当地话的学习积极性比普通话低。”*佟秋妹:《江苏三峡移民语言态度调查研究》,《语言文字应用》,2012年第1期,第91页。其他特定群体语言态度的研究论文还有王远新的《青海同德县公务员语言使用、语言态度调查》、《哈巴县公务员语言使用、语言态度调查》,曹琴的硕士学位论文《东莞市工业区外来人口语言态度调查》,郭庆的硕士学位论文《四川来京务工经商人员语言态度研究》等。这些特定群体语言态度的研究,丰富了国内语言态度研究的内容,加深了我们对当前社会的语言生活的了解,促进了我们对于语言变异理论的认知。

(5) 二语习得中的语言态度调查研究

二语习得中的语言态度主要包括国人学习英语的语言态度和外国留学生学习汉语的语言态度。如倪传斌等人调查了外国留学生的汉语语言态度,研究认为:“留学生的汉语语言态度至少包括情感因素和地位因素;留学生对待汉语的语言态度与主观愿望之间出现分离;影响留学生汉语语言态度的背景因素是华裔背景、所属国家或地区的地理分布、来华前汉语学习时间、学历、年龄和性别,没有影响的是职业背景和汉语水平;留学生的经历可改变他们的汉语语言态度;语言态度与汉语的学习动机水平无明显相关关系。”*倪传斌、王志刚、王际平等:《外国留学生的汉语语言态度调查》,《语言教学与研究》,2004年第4期,第56页。苏宇炫、李素琼调查研究了泰国中学生的语言态度及其对汉语学习和使用的影响,研究认为:“年龄和性别、地域,客家话和潮州话,汉语学习时间和汉语教师的语言态度等因素对泰国中学生的语言态度有一定的影响,而学生对汉语语言的态度会直接影响到他们的学习和使用情况。”*苏宇炫、李素琼:《泰国中学生的语言态度对其汉语学习和使用的影响》,《语文学刊》,2010年第2期,第34页。其他的研究论文有金贞和的硕士学位论文《在沪韩国中小学生汉语语言态度、语言学习动机和语言能力相关性研究》、熊丽的硕士学位论文《九江学院东南亚留学生汉语语言态度学习动机和语言能力的调查与研究》、刘聪聪的硕士学位论文《泰国留学生汉语语言态度、语言能力及其相关性研究》等。对英语语言态度的研究主要有胡敏的硕士学位论文《非英语专业学习者英语语言态度对语言磨蚀的影响》,胡敏认为:“积极的语言态度者磨蚀程度较低,消极的语言态度者则出现较大程度的语言技能磨蚀情况。语言态度与语言水平呈正相关,但不显著,而语言态度与语言磨蚀呈显著性正相关。”*胡敏:《非英语专业学习者英语语言态度对语言磨蚀的影响》,西北师范大学硕士学位论文,2009年。语言态度在语言学习过程中扮演着关键的角色,研究者通过对汉语学习者和英语学习者语言态度的调查,加深了对二语习得规律的认识,将有助于学习者二语能力的发展。

(二) 存在的问题与发展展望

从以上对国内语言态度研究的梳理来看,虽然目前国内语言态度研究取得了丰富的研究成果,但也存在着一些问题。我们有必要厘清这些问题,以使国内语言态度研究更深一步。目前存在的主要问题有:

(1) 研究的理论深度不够,理论创新不足

目前国内语言态度研究基本上还是以西方语言态度研究的理论方法与研究范式为基础,理论创新不足,手段比较单一,理论深度不够。研究者应根据中国语言生活状况,积极探索有中国特色的语言态度理论。研究者应丰富研究的方法与手段,如通过语料库、媒体语言等来开展语言态度研究,而不只是沿用传统的问卷调查和“配对语装技术”。研究者不应局限于社会语言学理论,而应结合社会学、民族学、心理学等学科知识加深对语言态度的理论分析力度。

(2) 语言态度的比较研究不足

比较的方法是语言研究的基本方法。虽然有个别研究者对语言态度进行了比较研究,但这类研究还不多,比较也不够全面透彻。语言态度的比较应该是多维度,多层面的,既要有共时层面的比较,也要有历时层面的比较。我们不仅要注意不同民族语言态度比较,不同语言的语言态度比较,也要注重语言态度的历时变化。如20世纪90年代一些学者曾进行过少数民族语言态度调查研究,我们现在去进行同样的调查,一定可以发现由于社会变迁带给语言人语言态度的巨大变化,从而深入探寻语言态度形成的心理机制。

(3) 研究对象不平衡、研究领域不宽广

目前国内语言态度的研究对象存在着民族分布不平衡、地域分布不平衡和群体分布不平衡的现象。研究者应不断丰富研究的对象,拓宽研究的领域。如加强对一些语言已经濒危的少数民族语言态度的调查研究,加强跨境民族语言态度的调查研究,加强城镇化进程中城市语言态度调查研究,加强新兴工业区的语言态度与语言演变的调查研究。

(4) 语言态度与语言认同、族群认同的关系研究不足

目前国内语言态度研究对语言态度与语言使用、语言能力研究较多,但对语言态度与语言认同、族群认同的研究不够。由于语言与认同的关系非常紧密,因此透过语言态度与语言认同、族群认同的关系研究,可以让我们深化对语言认同与族群认同的理论认识,为构建和谐的语言生活与族群关系打下坚实的理论基础。

语言态度是人们语言交际时产生的一种重要的社会心理现象,具有复杂性、内潜性、动态性和不稳定性,对于人们的语言行为和语言的命运有着深刻的影响。虽然目前国内外对语言态度的研究已经取得了丰硕的成果,但仍然面临着很多的问题。总结回顾国内外这些研究,将有利于语言态度研究的进一步发展。

瞿继勇(1970—),男,土家族,吉首大学文学院副教授,文学博士,研究方向:社会语言学。