山地城市生态系统特性与规划响应*——黄光宇先生山地城市生态规划思想再认识

邢 忠 汤西子

山地城市生态系统特性与规划响应*——黄光宇先生山地城市生态规划思想再认识

邢 忠 汤西子

黄光宇先生是我国山地城市学与生态城市研究的开拓者,在山地城市生态规划理论与方法研究领域有着极深造诣,其学术思想对现实山地城乡规划具有极高的借鉴与指导价值。山地城市生态系统较平原城市具有更高的环境多样性、系统敏感性与功能复合性。文章从回顾黄光宇先生对山地城市环境问题及生态特征的基础认知与研究入手,尝试从自然资源综合评定与生态环境保护、山地城乡整体空间结构塑造,山地脆弱生态系统管治三个方面,解读黄先生针对山地生态特征的城乡适应性规划思路与技术方法。结合相关规划案例,文章进一步阐释了相关规划规划思想的落地应用:地方营建与适应性规划、整体格局导引局域规划、建设与非建设空间共轭规划控制。通过黄先生相关学术思想回顾,希冀同行展开更多地深入研究。

黄光宇先生学术思想;山地城市;生态系统;生态规划;规划响应

邢忠, 汤西子. 山地城市生态系统特性与规划响应——黄光宇先生山地城市生态规划思想再认识[J]. 西部人居环境学刊, 2016, 31(05): 6-15.

0 引 言

“未来最精彩的生态城市将会出现在中国山水交融的山区”①,这是黄光宇先生在十多年前的预言。对于人类的未来,山区的资源与服务具有全球性的意义②。“正确处理好经济、文化、资源与生态环境之间的关系,是实现山地城市可持续发展的重要保证”③。黄光宇先生是我国山地城市学的奠基人和生态城市理论方法研究的开拓者,在学科前沿研究、工程实践与人才培养方面都做出开创性的贡献[1]。在当今倡导生态文明的背景下,山地城市生态规划不仅是山地城市可持续发展的需要,更是区域、乃至国家生态健康的保障。回顾黄光宇先生关于山地城市生态特性与相关规划理论方法的学术思想,仍不失实践运用价值与深远的理论研究指导意义。

1 山地城市研究发展及生态系统特征

山地城市生态系统是山地自然生态系统与山地人工生态系统的结合,要正确认识山地城市生态系统,就必须了解山地自然生态系统与山地人工生态系统的特点[2]。

1.1 山地城市研究发展沿革

自20世纪70年代以来,随着全球环境变化的加剧,山地问题引起了国际社会的关注。1971年,联合国教科文组织发起了“人与生物圈计划”(MAB),对城市和生态环境问题给予了特别关注,把热带、干旱、山地、城市列为重点研究课题之一。从此,山地和城市生态系统的研究逐渐引起世界各国的重视。1974年,国际发展基金会和国际地理学会山地地理委员会在慕尼黑举行了国际山地环境发展会议并发表了《慕尼黑宣言》,倡导提高保护山地生态环境的意识和加强山地生态环境问题的合作研究;1976年在马萨诸塞州剑桥再次召开有关山地环境问题的国际讨论会,强调了加强各国山地研究机构开展协作研究的必要性。1980年,联合国教科文组织正式成立了国际山地学会(IMS),其宗旨是“为谋取人类和山地环境与资源开发之间的良好平衡而奋斗”,并于1981年出版了《山地研究与发展》(Mountain Research and Development)刊物。1983年在“人与生物圈计划”的推动下,在尼泊尔首都建立了国际山地综合发展中心(International Center for Integrated Mountain Development,简称ICIMD),开展了有关山地自然资源利用与管理、山地企业与基础设施建设的开发与研究工作。1992年联合国环境与发展大会通过的《21世纪议程》中第13章“脆弱生态系统的管理——山地可持续发展”,更是把山地环境与发展提到全球环境问题的高度上加以重视。1994—1998年,欧共体环境与气候计划把山地生态系统作为全球特殊的重要生态系统,从资金上加大支持研究的力度;1998年,联合国秘书长安南宣布了把2002年定为“国际山地年”。表明山地可持续发展将是21世纪全球环境与发展的一项重大事件,是全球实施《21世纪议程》的重要任务之一。1992年,经中科院、建设部批准,山地城镇与区域环境研究中心在重庆大学成立,其任务是“开展有关山地城镇与区域发展战略的研究和山地城镇规划与设计的科学研究,使它逐步成为我国开展山地城镇与区域环境研究人才与国内外学术交流的基地”④。1997年,首届山地人居环境可持续发展国际研讨会在重庆召开,并发表了《山地宣言》。1998年和2002年先后在西安和昆明召开了全国的和国际的山地学术讨论会,并在云南、贵州成立了山地城镇与区域环境研究中心分中心。这些学术研究与交流平台的建立,为我国山地城市的生态规划理论与方法深入研究指明了方向,并创造出积极的研究与实践氛围。

1.2 山地城市生态系统特征

1.2.1 环境多样性与地域性

复杂多样的地形地貌造就山地城市多样性与地域性特征。山地城市生态系统具有明显地域分异性及多样性特征,中国地势3大阶梯的梯度变化和山脉、水系的走向特点及其不同地理区位的纬度、经向、垂直向的不同组合特征所形成的水热条件复杂的地域差异性和生物多样性特征,对山地生态系统产生深刻影响③。

1.2.2 系统敏感性与整体性

山地城市生态系统具有敏感性与整体性特征,它不是一个“自给自足”的系统,而是与周围环境持续不断地进行着物质交换与能量传递,不断地吸纳各种物质与能量,并排出城市产生的各种废物。城市越大,对自然生态环境的扰动越大,对周围环境的依赖性也越大,随之带来的生态环境问题也越敏感,越复杂,对山地自然生态系统的自我调节机能的干扰与影响也越大,从而进一步加剧了山地城市生态系统的脆弱性与敏感性[2]。

1.2.3 功能协同性与复合性

有活力的山地城市必须拥有健康的城市生态系统内核,健康的城市生态系统可提供配置(provisioning)、调节(regulating)、支撑(supporting)与文化(cultural)4大功能[3],是城市生存及可持续发展的物质基础。城市生态系统受自然生态环境子系统与人工生态环境子系统共同作用,只有当2个子系统运行良好且有机耦合时,才能形成一个健康的城市生态系统。自然生态环境系统与人工生态环境系统互为条件,共生共荣的关系,一旦自然生态环境系统被破坏,城市也将随之衰败甚至死亡。所谓健康的自然环境系统,即自然生态环境能够持久地维持自然演进过程而不受到人为活动破坏或中断,保持系统的安全健康。

2 山地城乡建设可能诱发的环境问题

不合理的自然资源开发利用,有时会带来灾难性的后果。我国西部地区和黄河流域的生态退化,楼兰古城的消亡,高昌古城的衰败等严峻的历史和现实,发人深省[2]19。

2.1 雷同建设抹杀地域特色

由于照搬平原城市的规划建设方式,大量山地城市采取不尊重自然地貌的大挖大填的开发方式,使山地景观“平原化”,不仅造成严重的水土流失,增大建筑基础投资和市政建设投资,而且使山地变化的自然景观风貌特色消失殆尽[4]。山地城市建设对山地自然景观格局产生深刻的影响与变化,按照影响程度又可分为干扰、改造和重建3种形式。干扰是指对山地景观特征的改变,使山地自然景观破碎化,从而影响山地自然景观格局演替,如建设活动破坏自然地形地貌和森林植被,道路切断生物迁徙廊道等;改造是指有意识地增加或减少山地自然景观要素,使山地自然景观发生一定程度的改变,如山体开挖、人工湖面或湿地的形成,防护林建设等;重建是对原来的山地自然景观格局与结构进行重新的构建,如由于大型水库修建而淹没的城镇与乡村人居环境的重建,起伏变化、连绵曲折的自然山体、森林景观变为层层梯田的农耕景观等⑤。

山地城市生态系统环境要素及过程的破坏,将严重威胁城市生态安全,滋生系列环境问题[2]19。

(1)地形破坏:不顾自然地形的大填大挖,起伏不平的自然地貌被夷为平地,破坏自然地貌的平衡与稳定,加速地面侵蚀、水土流失、滑坡、泥石流、崩塌等地貌灾害的频繁发生。

(2)水文循环过程影响:加剧地表物质的冲刷、剥蚀、迁移,加速河湖淤积,加大了洪涝灾害的危害性。

(3)气候变异:山地城镇化建设改变气候形成的下垫面因子,影响气候且排放大量影响人类健康的有害气体,产生热岛、干岛、湿岛、雨岛、浑浊岛等效应,形成热岛环流影响区域气候,引起气候变异,使各种洪涝、干旱、暴雨等气象灾害频繁发生。

(4)生境侵蚀:原有自然生态网络系统被分割、破碎化,绿色空间被挤压,生物发展受到限制,生物物种发生变异,动物迁徙廊道受阻,物种减少,生物多样性消失,造成自然缓冲能力减弱,影响生态系统的稳定性。

(5)污染加剧:资源承载力负荷过重,人工生态环境抵御外界干扰能力大大减弱,生态系统失衡,产生诸如大气、土壤、水体、噪染、固体废弃物和电磁辐射等污染,促使各种灾害和疾病的频繁发生。

2.2 人工化侵蚀肢解原生系统

山地城市中自然生态系统受到人工建设严重干扰而趋于破碎化。对自然的长期改造和利用,往往只注重自然资源的直接消费价值和市场价值;规划建设将更多关注点放在土地消费价值和房地产开发价值,山地自然地貌所具有的生态服务价值与空间格局的系统整体性却往往被忽视。

山地城市空间环境系统由山地城市本身所在的城市自然空间环境及其周围地区的地域环境两部分组成,包括地形地貌、地区气候、水文、土壤、生物植被等。由于建设活动干扰,城市地区产生的人工化地貌(房屋建筑)、人工化气候(热岛与温室效应等)、人工化地面(混凝土或沥青路面等)、人工化“水系”(给排水管网等)以及其他人工设施,形成人工化极强的环境系统,割裂和破坏着原有自然生态系统。当这种改变超出自然环境允许承载的范围时,就有可能引起山地城市生态系统的失衡,并对山地城市自身的生存和发展带来损害[2]17。

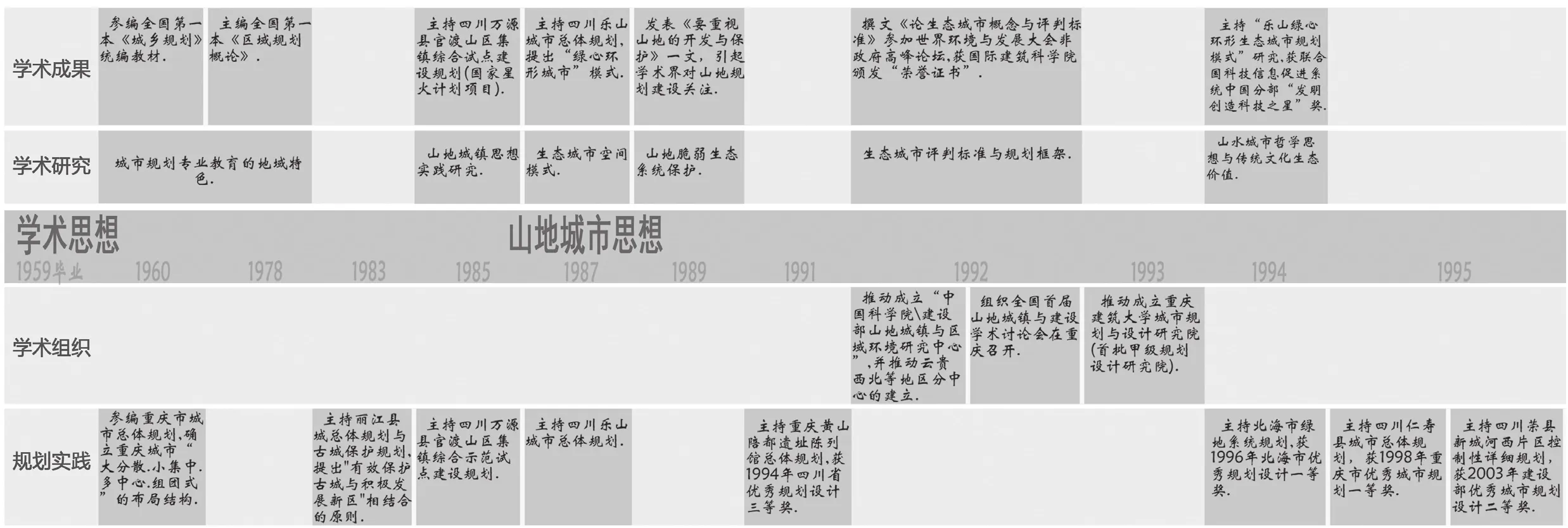

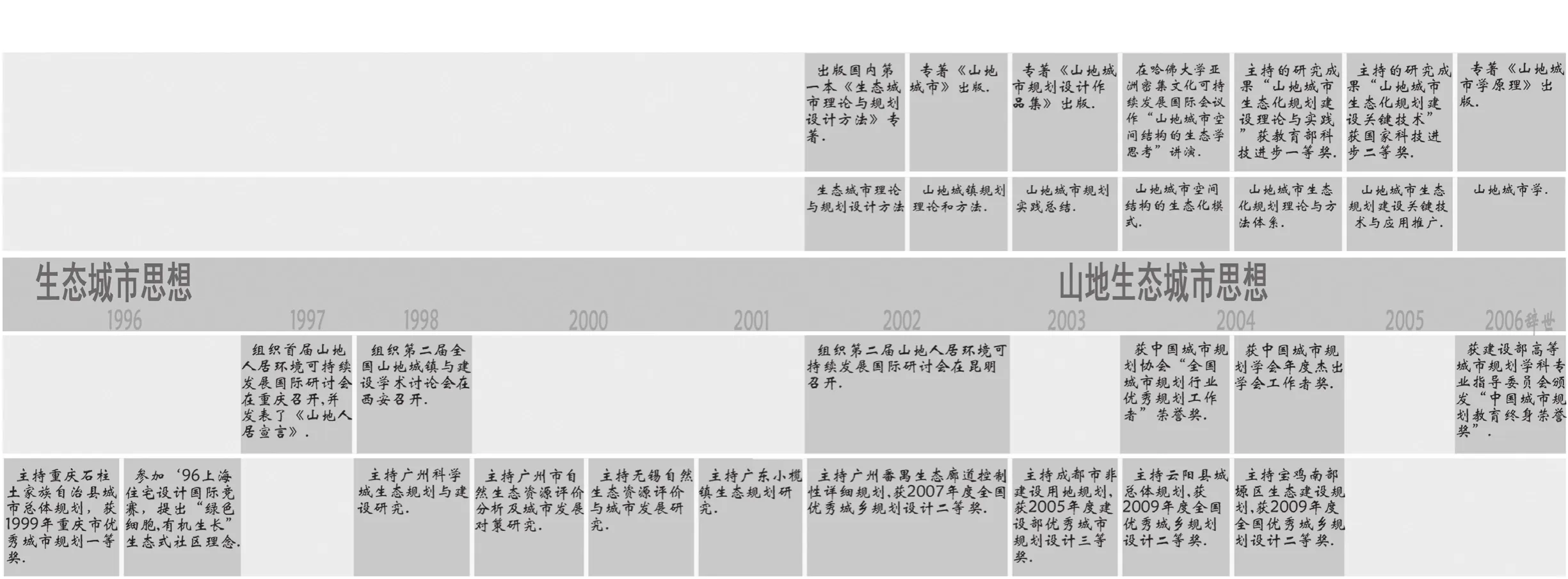

图1 黄光宇先生学术贡献年表Fig.1 Mr. Huang's academic contribution chronology

2.3 单一建设功能埋置复合功用

山地城市具有特殊价值的生态服务,为城市地区的人及动植物的生存发展提供生存基础,其效应发挥需要相对稳定、有序结构环境系统为作为基础。如山地城市中由山林绿地构成的绿色生态斑块为城市地区提供储蓄水分,涵养水源,改善和调节小气候,休闲游憩等环境服务;河谷、冲沟、湿地、江河水系等形成生态廊道可以改善城市地区小气候,增加空气对流,提供生物迁徙、繁衍栖息的场所,提高城市地区的生物多样性和景观多样性,提供市民休闲、观赏、旅游等文化和审美等复合功能。而城市建筑、道路交通等各类人工建设系统的强化,使山地城市地区自然景观生态系统被分割且严重破碎化,大大削弱了城市自然生态系统的复合服务功能⑥。

3 山地城市规划方法响应

“以自然生态为基础,以系统生态为思想体系的生态规划的引入是空间规划摆脱困境的契机”③。黄光宇先生将现代城市规划理论与山地学、生态学嫁接,建立了我国山地城市生态化规划建设理论与方法体系,其学术思想可概况为3部分:生态城市、山地城市学与山地城市生态化(图1)。三者既有内在联系又有相对独立的理论思想,折射出黄光宇先生山地城市生态化规划理论与方法的学术思想融合发展过程:山地城市生态化是以山地城市空间结构模式生态学研究、山地城镇生态化规划建设与管理为核心的,致力于山地城市可持续发展的生态化规划建设理论[4]。

3.1 自然资源综合评定与生态环境保护

3.1.1 自然资源综合评定

山地城市是一个庞大的自然、社会、经济大系统,须用系统分析的方法,把错综复杂的山地城市分解成各个有机系统加以分析,继而将其作为有机整体加以综合研究。在此思想基础上,黄光宇先生提出山地城市自然资源生态因子分析法与综合评定法,对当今的山地城市规划依然具有指导价值[2]17。

(1)生态因子分析法

生态因子分析法是应用生态学原理,对山地城市各种自然生态因素与社会、经济生态因素进行分析研究与评价,并在此基础上进行山地城市与区域的宏观战略发展规划、区域规划、土地利用规划、总体布局规划、建筑环境规划与景观设计、工程设施规划与设计等。由于山地城市复杂的自然条件和用地特点,山地区域的城镇体系分布和城市总体发展与布局结构,建筑物修建和各种市政设施建设,乃至人们的日常活动,多受自然条件约束和影响。因此,注重山地城市生态因子分析,特别是对自然生态因子的分析研究,成为山地城市生态系统分析研究的重要方法。

(2)基于“3S”技术的山地城市自然资源综合评定法

面对自然生态资源对城市可持续发展的支持能力降低,与快速城市化进程中土地资源失控的严峻现实,进行城市自然生态环境适宜度评价,优化城市土地利用,强化对城市环境区的严格控制与管理⑦。

3.1.2 生态环境保护

为最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响,将70%的降雨就地消纳和利用;到2020年,城市建成区20%以上的面积达到目标要求;到2030年,城市建成区80%以上的面积达到目标要求⑧。住建部要求各地在2016年10月底之前完成海绵城市专项规划草案⑨。

山地城市生态环境保护相比平原城市更为迫切,黄光宇先生学术研究的真知灼见与前瞻性可见一斑。为迎接国际山地年(2002),针对如何高度珍惜并有效利用人类有限山地资源,黄光宇先生提出新世纪山地城市研究的6大热点问题:(1)全球变化与全球化对山地生态环境的影响与对策;(2)不同垂直梯度的山地生态特点及其对人居环境的影响;(3)山地生物多样性和文化景观多样性的保育;(4)山地水资源的永续利用和保护;(5)山地土地资源的保育与合理开发模式;(6)退化了的山地生态的恢复与复建。

山地城市生态环境规划是对一定时期内城市生态环境建设的对策、目标和措施所作的规划。其目的在于减缓城市化对环境产生的负面影响,协调城市社会、经济发展与城市生态环境之间的矛盾,为市民创造一个健康、安全、卫生的城市环境,实现城市可持续发展。其不仅要研究具体的、局部的体形环境规划,而且首先要从总体上寻求城市结构与形态的合理性,使城市空间结构与自然生态环境和谐与适应。因此,城市生态环境规划的任务就是要将城市的发展引导到与环境协调的正确方向,将发展、控制与引导很好地结合起来。

黄光宇先生将山地城市生态环境规划与保护的主要内容包括4个方面:一是山地城市物质环境的优化;二是山地城市景观生态系统的强化;三是山地城市物理环境的控制和保护;四是山地城市生态环境影响评估。如何借鉴生态学领域成熟理论,与城乡规划、建设诉求衔接,获得环境与城市的共生,整合自然生态资源保护与城乡生态服务功能提升目标,是山地生态资源保护与城乡生态理论研究的重要导向。以促进生物多样性保护和城乡社会利益融合目标导向为例,通过栖息地多样嵌合体保护与修复、生态过程保护与修复,减少威胁因素和降低环境影响,实现减少胁迫因素、保护与修复过程及栖息地,由此提升生态空间复合服务功能,相关理论研究内容涉及环境中相互联系的环境资源、生境要素及功能关联与生态系统研究等内容。在此基础上,研究城乡生态规划中保护重要物种赋存生境、生态过程空间载体,支撑城乡建设的生态功能,由此形成相关理论与方法,实现提升山地城乡空间复合服务功能,实现环境与城市的和谐共生的目标(图2)。

3.2 山地城乡适应性生态规划与整体空间结构塑造

3.2.1 山地城乡适应性生态规划

在新型城镇化发展背景下,如何引导城市空间的合理拓展,有效控制城市空间增长边界,成为学界探讨的热点问题。绿色空间做为西方国家对应城市蔓延、提升城市空间品质的空间策略手段之一,逐渐被引入国内大城市空间发展战略[5]。

黄光宇先生创立的重庆大学城乡生态规划与技术科学团队,在山地城乡生态规划与设计方向的研究聚焦于适应性规划路径的探索,研究输出成果内容涉及贯穿规划设计过程的关键生态环节:山地生态要素认知,景观、文化及产业的生态规划,山地城乡空间布局模式与方法,山地城乡空间灾害管理与空间管制等。关键环节成果输出研究以山地生态环境问题为导向,立足生态过程解析研究,在合理研究逻辑框架的指导下展开:研究山地地域生态资源与环境问题表征的基础上,识别和分析生态过程及受损要素,在恢复环境服务效能的策略下探讨恢复措施;厘清相关法定规划与研究性规划工作内容,研究确立生态规划层面城乡空间绩效评估和环境影响评估重点,进而形成设定保护利用绩效目标下的山地地域生态系统保护、生态服务能效提升的匹配规划内容(图3)。

图2 山地生态资源保护与城乡生态规划Fig.2 ecology resources protection of mountain areas and ecological planning in urban and rural areas

图3 城乡生态规划与设计路径Fig.3 urban and rural ecological planning and design path

3.2.2 山地城市整体空间结构塑造

塑造包含城区外围绿色空间的城市整体空间构架思想,在今天依然显示着其前瞻性与重要性。黄光宇先生认为,城市空间结构与形态是构成不同城市体形环境的骨架,也是区别不同城市风貌特色的基础,城市的体形环境是人工建造与自然环境有机结合、相互作用的结果。山地城市中,特定的地理区位、气候特征、山脉、河流、地形地貌、森林植被等自然生态条件,是形成城市空间结构的外部条件。城市社会、经济等一切活动,都必须以维护赖以生存的城市自然生态环境为前提,城市结构和形态与城市自然生态环境的优化须建立在适应协调的关系上。山地城市空间结构的优化是指山地城市社会—经济—自然复合生态系统在特定用地上所形成的、合理的时—空结构和发展形态。不同类型的山地城市如何根据所处的自然、经济、社会特点来建立,符合自身发展要求,并与资源环境在特定的山地地域上得到协调发展,是优化山地城市空间结构需要解决的主要问题[2]130。

黄光宇先生高度肯定了生态化发展在山地城镇规划与建设中的重要作用和广泛前景,并试图建立适应中国山地地域环境的高密集、立足文化特点的山地城市空间结构发展模式。结合多座山地城市规划实践,总结出“多中心组团型、新旧城市分离型、绿心环形型、城乡融合型、指掌与树枝型、环湖组团型、星座型、长藤结瓜型”等多种结构模型(表1)。提出了“有机分散与紧凑集中原则,就地平衡、多中心组团结构原则,绿地楔入原则,生物多样性和景观多样性原则,个性特色原则”等6条基本原则和发展理念⑩。

3.3 山地脆弱生态系统管控

3.3.1 生态系统管控相关研究

山地城市景观生态系统强化要加强对自然景观生态系统稳定性的保护,尽可能发挥其生态系统功能。黄光宇先生预测山地城乡脆弱生态系统管治研究领域有:(1)全人类提高对山地生态系统重要性的认识;(2)各国政府对山地脆弱生态系统的政策扶持;(3)快速增长过程中的山地城镇调控与管理;(4)山地减灾与防灾;(5)山地自然生态系统对人类影响的监控与管理;(6)3S技术在山地城镇规划建设与管理中的应用;(7)在山地保护与开发中非政府组织机构和个人的作用与任务;(8)山地人居科学研究的国际合作与信息技术交流。

3.3.2 建设优化与灾害防治

山地城市环境复杂,城市建设生态优化和灾害防治是山地脆弱生态系统管控的要点,主要可通过以下4个方面实现目标落地⑪:

(1)建立山地城市空间组织的生态优化技术,提高山地人居环境质量。

(2)通过建筑布置、室外环境工程和场地竖向设计等综合防灾技术,防治山洪、滑坡、泥石流、塌陷等地质灾害和空气、水体污染等环境灾害(图4)。

(3)建立山地城市建设生态化评价模型,为规避山地灾害提供科学基础:式中:

n—— 城市生态化程度评价指数总数;

E——生态化程度综合指数;

Ei—— 某项生态化指数的生态化程度指数;

Pi—— 某项生态化技术指标的权重值。

(4)土地适宜性评价与热环境模拟数字分析技术应用,为三峡库区城市用地选择与布局、湿热地区山地城市的节能、节地、通风降暑,缓解热岛效应提供了科学依据。以n 下为生态适宜度评价模型:

式中:

j——土地利用方式编号;

k——影响j种土地利用方式的生态因子编号;

n——影响j种土地利用方式的生态因子总数;

Bkij——土地利用方式为j的第i个地块的第k个生态因子适宜度价值(单因子评价值);

Wk——第k个因子对j种土地利用方式的权重值;

Vij——土地利用方式为j的第i个地块的综合评价值。

表1 山地城市空间结构发展模式分析Tab.1 mountain city spatial structure development mode analysis

图4 山地城市与平原城市空间结构及建筑布局差异分析Fig.4 differences of spatial structure and building layout between mountain city and plain city

3.3.3 生态网络系统建构

生态网络系统构建是适应山地城市生态系统特征的重要规划手段,是保护系统保护生态系统并发挥期生态服务功能和规避灾害的重要环节。黄光宇先生在山地领域早期研究中就给予特别关注,后文结合案例阐释。建构生态网络系统的规划思想在许多国家和地区的规划中都有所显现,至今仍具有现实意义。20世纪60年代以来,绿带成为德国《空间规划法》和《环境保护法》中重要规划机制,在国家的空间战略布局以及各联邦州的城镇体系调控中起到至关重要作用。提高城区外围绿带的空间整体性被认为是发挥绿色空间空间效果的关键因素[6]。

荷兰政府于1990年制定国土生态网络系统,以加强生态系统的保护与生活居住区的联系,其管控重点是在核心部位、自然形成区域、生态走廊、缓冲地带等重要生态要素的基础上,形成有层次的构造网络:(1)核心部位:重要生物栖息地,能使生态系统得到保全与保护;(2)自然形成区域:根据生态网络的构成,促使生态系统的形成;(3)生态走廊:连接各核心部位的通廊;(4)缓冲地带:缓和周边地区所带来的影响。

4 规划实践

黄光宇先生早在1985年,便开始应用生态学原理与方法于国家星火计划项目示范试点规划与设计项目中;1987年,展开四川乐山展开绿心环形生态城市结构新模式的规划研究与实践;1989年,深刻阐释了生态城市的概念,并提出生态城市十条衡量的标准。随后20余年里,黄先生一直活跃在生态规划社会推动与思想研究领域。

4.1 地方营建与适应性规划

4.1.1 从实践中来到实践中去的朴素生态规划思想

1985年国家星火计划四川万源县官渡山区集镇综合试点建设,应用生态学的原理与方法应对山地生态退化,集约高效利用被废弃的破碎荒坡地;从城镇选址、规划、设计到建筑施工、管理,从节地、节能、环境保护到建材开发、墙体改造和技术下乡、人才培训等各个环节贯穿生态化的宗旨(图5)。

4.1.2 适应山地特征的多中心组团型城市发展空间结构模式

1960年,由黄光宇先生完成的重庆城市总体规划,适应山城、江城和炎热气候条件的自然地理特点,首次提出“有机松散、分片集中、分区平衡、多中心、组团式”的大山城结构模型,确立了重庆市主城区发展的基本格局⑫(图6)。全市分为14个组团,工作居住就近组织、就地平衡,组团之间由自然绿地阻隔。2010年重庆市总体规划编制时,主城区仍然保持集中与分散相结合的城镇空间结构发展格局,目前正在进行的重庆市总体规划的修编,仍然采用这一模式。

图5 四川省万源县官渡山区集镇综合试点Fig.5 mountain town comprehensive pilot in Guandu, Wanyuan county, Sichuan Province

4.2 整体格局导引局域规划

4.2.1 绿心环形生态型城市发展空间结构模式

乐山位于四川盆地西南部,三江汇流,山环水抱,自然环境得天独厚。在乐山城市规划研究(图7)中,结合乐山独特的自然环境,在市域范围采取复合城市群空间结构,体现“山水中的城市,城市中的山林”的生态理念;主城区采取绿心环形生态型结构模式,城市从内到外分别由“绿心、城市环、水环、山环”4个圈层构成,通过十多年的实施,取得了明显的社会、经济、环境效益,为乐山历史文化名城的保护、旅游经济的发展、生态环境质量的改善发展发挥了重要作用。

4.2.2 城市土地利用结构与自然绿色空间格局整合

宝鸡市渭河南部台塬区位于宝鸡城区南侧,地处城区与秦岭自然保护区之间的过渡地带,面积约105km2,延绵的浅山、离散的自然绿色空间、横贯区域基础设施通廊构成规划区的空间特征。

为协调城市用地及功能发展,减少城市建设中对环境的负面影响,黄光宇先生与规划团队在宝鸡市渭河南部台塬区生态建设规划⑬中提出以下2点。

(1)保持基址基本自然特征和自然过程。规划尊重区内原有的优势自然系统,如林地、灌木坡地、河道体系等;尽可能保护基址区原有植被群落的垂直结构,避免完整垂直结构层级生境的破坏;保护地方物种梯度分布带,保障植被群落循序自然演替的空间需求。

(2)师法自然的生态指向。地域自然空间格局纳入城市空间结构的总体考量,使自然环境的限制元素彰显为地域空间特色(图8),使构筑植根于地域环境特色的城市空间结构成为可能:以特色自然空间为载体的纵横绿色轴线成为城市的景观骨架,四条横向轴带横贯城市,五条源自秦岭自然保护区指状绿楔直入城区,并与渭河绿廊连结。

图6 重庆空间结构形态与城市总体规划图(1960)Fig.6 Chongqing spatial structure and urban master plan(1960)

图7 乐山市规划模式分析Fig.7 Leshan City planning model analysis

图8 台塬区城区非建设与建设用地功能结构概念规划图Fig.8 functional structural concept plans of urban non-construction land and construction land in Taiyuan District

4.3 建设与非建设空间共轭规划控制

规划重在协调城市发展过程中资源开发利用与生态平衡维护之间的关系,为城市社会、经济、文化与自然的和谐发展创造条件,制订城市生态安全为基础的城市总体空间发展格局与非建设用地控制,确定非城市建设用地规划控制范围、控制模式以及不同地带的控制强度等,从而规避城市土地的无序扩展,避免城市“摊大饼”地连成一片,建立城乡一体总体空间发展生态格局。

4.3.1 指掌型城市发展空间结构模式

仁寿县城规划研究,为避免城市化进程中可能出现的“摊大饼式”扩张对生态环境和城市交通带来的不利影响,规划结合自然条件,沿国道成扇形分布五个2~6万人大小不等的组团,组团之间有河湖水系、冲沟、农田、园林绿地形成永久性隔离带和自然景观丰富、生态条件优越的开敞空间,形成指掌状空间结构形态(图9)。工作与居住、生产与生活就地平衡,指掌之间有便捷的公共交通相联系。指掌内部交通以步行为主,辅以自行车交通,使居民在组团内使用小汽车的需求量减少到较低程度,从而大大净化了城市的交通环境,创造了安全、卫生、舒适、宁静的居住和工作条件⑭。

图9 仁寿城市总体规划(1995)Fig.9 master plan of Renshou County(1995)

图10 生态因子叠加分析Fig.10 ecological factors overlay analysis

图11 云阳县城总体规划(2004)Fig.11 master plan of Yunyang County (2004)

4.3.2 用地内适应性导向的空间融合

云阳新县城因三峡工程建设而选址新建,地形条件复杂。2004年云阳县城总体规划研究中,提出摸清城市所处环境的生态基底,构建生态因子分析群,运用生态单因子“分析—叠加—优化”方法和景观生态学原理进行分析及叠加(图10),进行用地适应性分析,构建基于用地内适应性分析的人与自然要素互适、互动的景观生态网络。

以“与自然和谐演进”为核心理念,变生态敏感、破碎的复杂生态用地的限制条件,为维育城市生态环境的有利条件和特色要素,实现建设用地与非建设用地相协调的发展图景(图11)⑮。

5 结 语

山地城市与生态城市研究极大地丰富了黄光宇先生山地城市生态规划思想,山地区域生态特性的深入持续研究,为团队的城乡生态规划实践奠定扎实基础,并使之兼具深度地域适应性与规划建设的可操作性,是黄光宇先生留给团队乃至规划学科的宝贵财富。山地城市生态系统,一方面供给城市丰富景观及环境资源;而另一方面,其敏感性及脆弱性使得不当的城市建设可能诱发更为严重的环境后果。深入洞察山地城市生态特性,尊重自然规律,充分发掘山地城市自然要素生态服务功能,提升山地城乡规划响应能力,对推动山地“城市修补与生态修复”⑯,具有深刻的现实意义,面对生态文明与新型城镇化规划建设要求,传承老一辈学术思想的同时,需要规划同仁与时俱进,不断探索、创新。

文中研究主要学术思想来源于黄光宇著作《山地城市学原理》(2006),中国建筑工业出版社。

注释:

① 黄光宇先生在美国哈佛大学“亚洲建筑文化的可持续发展”国际论坛报告,主题演讲“山地城市主义”,哈佛大学“2004亚洲密集文化地区的可持续发展论坛”唯一中国代表,被会议认为是“一个重要的贡献”。

② 国家环境保护局译,《21世纪议程》(1993),中国环境出版社。

③ 李和平, 邢忠, 杨柳, 等, 编,《黄光宇教授学术思想集》(2016),北京,中国建筑工业出版社。

④ 黄光宇先生于2001年在《城市环境与城市生态》(第14卷第3期)所发表的《中国生态城市规划与建设进展》。

⑤ 1997年,黄光宇先生在首届山地人居环境可持续发展国际学术研讨会上的主题发言。

⑥ 黄光宇先生自选研究课题《城市生态环境与生态城市建设》(1999)。

⑦ 2005年研究成果“山地城市生态化规划建设关键技术”,获“国家科技进步二等奖”。

⑧ 2015年10月11日,国务院办公厅发布《关于推进海绵城市建设的指导意见》(国办发[2015]75号文)。

⑨ 2016年3月11日,住建部发布《关于印发海绵城市专项规划编制暂行规定的通知》(建规[2016]50号文)。

⑩ 2004年,黄光宇先生在哈佛关于“山地城市空间结构的生态学思考”的讲演:“未来最精彩的生态城市将会出现在中国山水交融的山区。”

⑪ 黄光宇等编制报告《山地城市生态化规划建设关键技术与应用研究报告》,国家科技进步二等奖,2005。

⑫ 《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》,重庆:重庆大学出版社,2003。

⑬ 宝鸡市渭河南部台塬区生态建设规划,重庆大学城市规划与设计研究院编制,规划成果获2009年度“全国优秀城乡规划设计”二等奖。

⑭ 仁寿县城规划研究,重庆大学城市规划与设计研究院编制,规划成果获1998年度“重庆市优秀规划设计”一等奖,资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》(2003)。

⑮ 云阳县城总体规划,重庆大学城市规划与设计研究院编制,2009年度“全国优秀城乡规划设计”二等奖。

⑯ 建设部副部长黄艳同志在全国城乡规划改革工作座谈会上的讲话强调内容。

[1]邢忠. 生态城市研究与实践——黄光宇先生学术思想及学术团队研究实践回顾[J].西部人居环境学刊, 2013, 28(03): 20-30.

[2]黄光宇. 山地城市学原理[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2006.

[3]Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being:Synthesis[M]. Washington DC: Island Press, 2005.

[4]黄光宇. 要重视山地的开发和保护[J]. 暸望, 1989(21): 24-25.

[5]杨小鹏.英国的绿带政策及对我国城市绿带建设的启示[J]. 国际城市规划,2010(01): 100-106.

[6]柴舟跃,谢晓萍,尤利安·韦克尔. 德国大都市绿带规划建设与管理研究——以克隆与法兰克福为例[J]. 城市规划, 2016(05):99-104.

图表来源:

图1:重庆大学建筑城规学院城市生态规划与技术科学研究团队成果

图2-3:作者绘制

图4:作者根据《山地城市生态化规划建设关键技术与应用研究报告》内容改绘

图5:四川省万源县官渡山区集镇综合试点规划成果,资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》(2003)。

图6:重庆市城市总体规划图成果(1960),资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》,重庆大学出版社,2003。

图7:规划模式图源于乐山市总体规划与绿心环形生态型城市结构新模式研究,资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》,重庆大学出版社,2003;现状照片来自乐山市住房和城乡规划建设局官网(http://www. leshan.gov.cn/site/SiteZhuJianJu/).

图8:宝鸡市渭河南部台塬区生态建设规划成果,资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》,重庆大学出版社,2003。

图9:仁寿县城规划研究成果,资料来源《山地城市规划与设计:黄光宇作品集》,重庆大学出版社,2003。

图10-11:云阳县城总体规划(2004)成果,重庆大学规划与设计研究院。

表1:作者根据相关资料改绘,主要参考资料源于黄光宇《山地城市结构形态类型及动态发展分析》,首届全国山地城镇规划与建设学术研讨会论文集(1992)。

(编辑:刘志勇)

Ecosystem Features and Urban Planning Methodology of Mountain City—Rethinking of Mountain City Ecological Planning Thought of Professor Huang Guangyu

XING Zhong, TANG Xizi

Professor Huang Guangyu is a pioneer on the theory and methodology research of mountain city and eco-city. His productive achievements on theory and practice of mountainous eco-city planning are even highly valued today both in theory research and project practice. Compared with plain city, mountain city ecosystem is of higher environmental diversity,systematic sensitivity and complicated functions. This paper is unfolded with environmental issues and ecosystem characteristics in mountain city area, which are deeply recognized by Mr. Huang. The paper tentatively demonstrates the specific planning theory and methodology leading by Mr. Huang's academic thoughts on three aspects as following: synthetic appraisal of natural resources and conservation of ecological environment, structure of integral spatial pattern inclusive of both built and non-development environment, regulation of crisp ecosystem of mountain area. In combination with cases study, the paper pinpoints the application of associated planning theory and method, including adaptive planning to local reality, district planning deriving from regional spatial integrity, mutual control of built environment and nondevelopment land as a whole. Hopefully through the review of the academic thoughts put forward by Mr. Huang, more perusal study on mountainous area could be developed gradually.

Professor Huang Guangyu's academic thoughts; Mountain City; Ecosystem;Ecological Planning; Planning Responding

TU984

A

2095-6304(2016)05-0006-10

10.13791/j.cnki.hsfwest.20160502

* 国家自然科学基金资助项目(51678087)

邢 忠: 重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室,重庆大学城市规划设计有限公司,教授,xingzhong@vip.sina.com

汤西子:重庆大学建筑城规学院,博士研究生

2016-09-06