气温变冷季节地表甲虫小尺度的逐日动态变化规律1)

王晶晶 王继富 胡媛媛 刘俊 高梅香 李景科

(哈尔滨师范大学,哈尔滨,150025)

气温变冷季节地表甲虫小尺度的逐日动态变化规律1)

王晶晶 王继富 胡媛媛 刘俊 高梅香 李景科

(哈尔滨师范大学,哈尔滨,150025)

在黑龙江省帽儿山国家生态站内,在20 m的固定样地内基于规则格网调查法,采用陷阱法逐日采集2015年8月30日至11月21日的地表甲虫,以揭示气温变冷季节地表甲虫小尺度空间的逐日动态变化规律。结果表明:调查中共捕获地表甲虫1 332只,隶属于5科、27个物种。在气温逐渐降低的季节,帽儿山红松人工林小尺度的物种组成以步行虫科、隐翅虫科、埋葬甲科和象甲科物种为主。随着气温的降低,地表甲虫的群落物种多样性和群落丰富度整体表现为逐渐降低的趋势,但存在日间波动性;Pearson相关分析表明,这种逐日动态趋势和温度有显著的相关性;这种逐日变化表现出物种之间的差异,步行虫科和埋葬甲科物种较多的活动于相对温暖的9月,而隐翅虫科物种则在相对较冷的10月出现峰值。

地表甲虫;气温变冷季节;逐日动态变化;红松人工林;帽儿山

A regular grid survey was performed in a 20-m permanent plot in the Maoer Mountain Ecosystem Research Station in Heilongjiang Province, Northeast China. To reveal the daily dynamics of the above-ground beetles during lowering temperature season, we daily collected beetles using traps from August 30 th to November 21 th in 2015. The 1 332 individuals were captured, belonging to 5 families and 27 species. Carabidae, Staphylinidae, Silphidae and Curculionidae are dominant families in numbers for above-ground beetle communities on small scale during lowering season in aPinuskoraiensisplanted forest. Species and abundance of the communities were reducing with the decreasing temperature. However, a daily dynamics in richness and abundance of community was detected. From Pearson coefficient analysis, the daily dynamics were related to the temperatures of study area. Moreover, the daily dynamics was species dependence. Species of Carabidae and Silphidae were more activity in relatively warmer season, that is September. The number of Staphylinidae showed peak in relatively cooler season, that is October.

生物多样性的时空格局一直是生物地理学和群落生态学的重要研究内容,生物多样性的时空格局具有尺度依赖性[1],即在不同的尺度条件下这种时空格局表现不同。目前的研究较多集中于地上生态系统和较大尺度生物多样性的时空格局,少有研究关注小尺度空间时空格局,对地下生物多样性小尺度时空格局的研究更是少见。土壤动物是地下生态系统的重要组成部分,地表甲虫的幼虫常生活于地下,而成虫较多活动于地表[2],通常具有较强的活动能力和较大的丰富度,这种生活史特征使其在“地表—地下”结构稳定和功能维持中具有独特的作用。

近年来,全球气候变化背景下土壤生物时空格局动态成为重点[3-4],但少有研究关注气温变冷季节的小尺度动态研究。气温变冷季节环境条件波动相对较大,全球气候变化会强化或削弱这个特殊阶段的环境条件的波动性,并将会对地表土壤动物产生较大的影响。本实验在黑龙江省帽儿山国家生态研究站内的红松人工林,设置一个小尺度样地揭示气温变冷季节内,小尺度空间地表甲虫的群落结构和多样性特征。本文试图说明在气温逐渐降低的季节,红松人工林小尺度空间的物种组成状况、地表甲虫的群落物种多样性和群落丰富度变化情况、群落物种多样性和丰富度的逐日动态趋势与温度相关性、群落物种多样性和群落丰富度的逐日变化的物种之间的差异性。这种基于气温逐渐变冷的季节的逐日动态监测,有助于认识小尺度空间地表甲虫对环境变化的响应,也为全球气候变化背景下气温变冷季节小尺度空间地表甲虫的响应研究提供参考。

1 试验地概况

本实验设置在黑龙江省帽儿山森林生态系统研究站内(127°38′E,45°25′N)。研究区位于黑龙江省东北部,平均海拔400 m,平均坡度10°~15°,地带性土壤为暗棕色森林土。为四季分明的大陆性季风气候,夏季温暖湿润,而冬季寒冷干燥,年均气温约3.1 ℃;1989—2009年平均年降水量为629 mm[5-7]。研究区植被属于长白植物区系,实验样地设置在林龄为60 a以上的红松人工林,平均坡度12°,西北坡向,平均胸径12 cm,林分密度3 145株·hm-2;乔木层以红松(Pinuskoraiensis)为优势种,同时包括白桦(Betulaplatyplylla)、水曲柳(Fraxinusmandshurica)、枫桦(Betulacostata)、山杨(Populusdavidiana)、胡桃楸(Juglansmandshurica),下木层包括春榆(Ulmusjaponica)和山梨(Pyrusussuriensis)[8]。

2 研究方法

在红松人工林内于2012年随机设置1个20 m×20 m的样地,以2 m为间隔均分成100个2 m×2 m的小单元格,共计121个网格交叉点,在每个网格交叉点采集样品(每次调查共获得121个采样点数据)。陷阱法捕获地表甲虫样品,将诱捕杯(高9 cm,内径7 cm)放置在采样点,杯口与地面齐平,内置饱和NaCl溶液,杯口上部离地面约10 cm处支起1个1次性餐盘,以防止凋落物或者穿透雨的进入。2015年8月30日开始逐日监测,每日下午14时左右开始收集样品,并重新布置陷阱或补充饱和氯化钠溶液,一直连续监测至2015年11月21日。10月12—17日没有进行连续标本采集,只在10月18日收集了连续7 d的标本,这部分标本不符合逐日调查数据标准,因此未将10月18日的数据用于数据处理分析,所以仅将连续77 d的调查数据用于本文的分析。样品取回后当日进行分离、鉴定和保存,将样品放置于95%医用酒精内,显微镜下鉴定种类并计数。

依据参考文献将所有的样品鉴定到种的水平[2,9-13],使用每日捕获的物种数量表示该日群落物种多样性,每日捕获的个体数量表示该日群落丰富度。根据捕获量占总捕获量的百分比划分数量等级,个体数占总捕获量10%以上为优势物种(用+++表示),占总捕获量1%~10%之间为常见物种(用++表示),占总捕获量小于1%为稀有物种(用+表示)。根据科水平捕获量占总捕获量的百分比划分科水平数量等级,个体数占总捕获量10%以上为优势科,占总捕获量1%~10%之间为常见科,占总捕获量小于1%为稀有科。采用下面的指标表示群落多样性特征:

Pielou均匀度指数[14],J=H/lnS。式中:H为Shannon-Wiener多样性指数;S为群落内物种数量。

Simpson优势度指数[14]。C=∑(ni/N)2。式中:ni为第i类物种的个体数量;N为群落地表甲虫物种个体总数。

依据Raunkiaer[15]公式计算物种频度,频度=(群落中某种土壤动物出现的样方数/整个样方数)×100%,划分标准为:1%~20%为A级、>20%~40%为B级、>40%~60%为C级、>60%~80%为D级、>80%~100%为E级。Kolmogorov-Smirnov正态性检验表明,无论是在群落水平还是在物种水平,物种数量和个体数量均不呈正态性分布,因此采用单因素方差分析和Kruskal-Wdlis检验相结合的方法,比较逐日之间物种数量和个体数量差异的显著性。基于调查日期的稀释度曲线[16-17]检验研究尺度内物种多样性与调查日期强度之间的关系。Pearson相关系数分别分析逐日最高气温、最低气温、平均气温和逐日个体数量、物种数量、Shannon-Wiener多样性指数、Simpson优势度指数之间的相关性,其中逐日最高气温和最低气温从网站获得(http://www.8264.com/weather/heilongjiang/shangzhi/tianqi-201509.html),日平均气温为日最高气温和最低气温的平均值。

Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和Simpson优势度指数使用R软件中的“diversity”函数实现。Raunkiaer频度指数和物种数量百分比在MicrosoftExcel2007中计算。单因素方差分析和Kruskal-Wdlis检验,使用R软件vegan软件包中的“aov”、“kruskal.test”和“kruskalmc”函数实现[18]。基于采样点的稀释度曲线,使用R软件vegan软件包中的“specaccum”函数实现。Pearson相关系数使用R软件的“cor”函数计算,之后使用“cor.test”进行检验分析。

3 结果与分析

3.1 地表甲虫群落结构组成

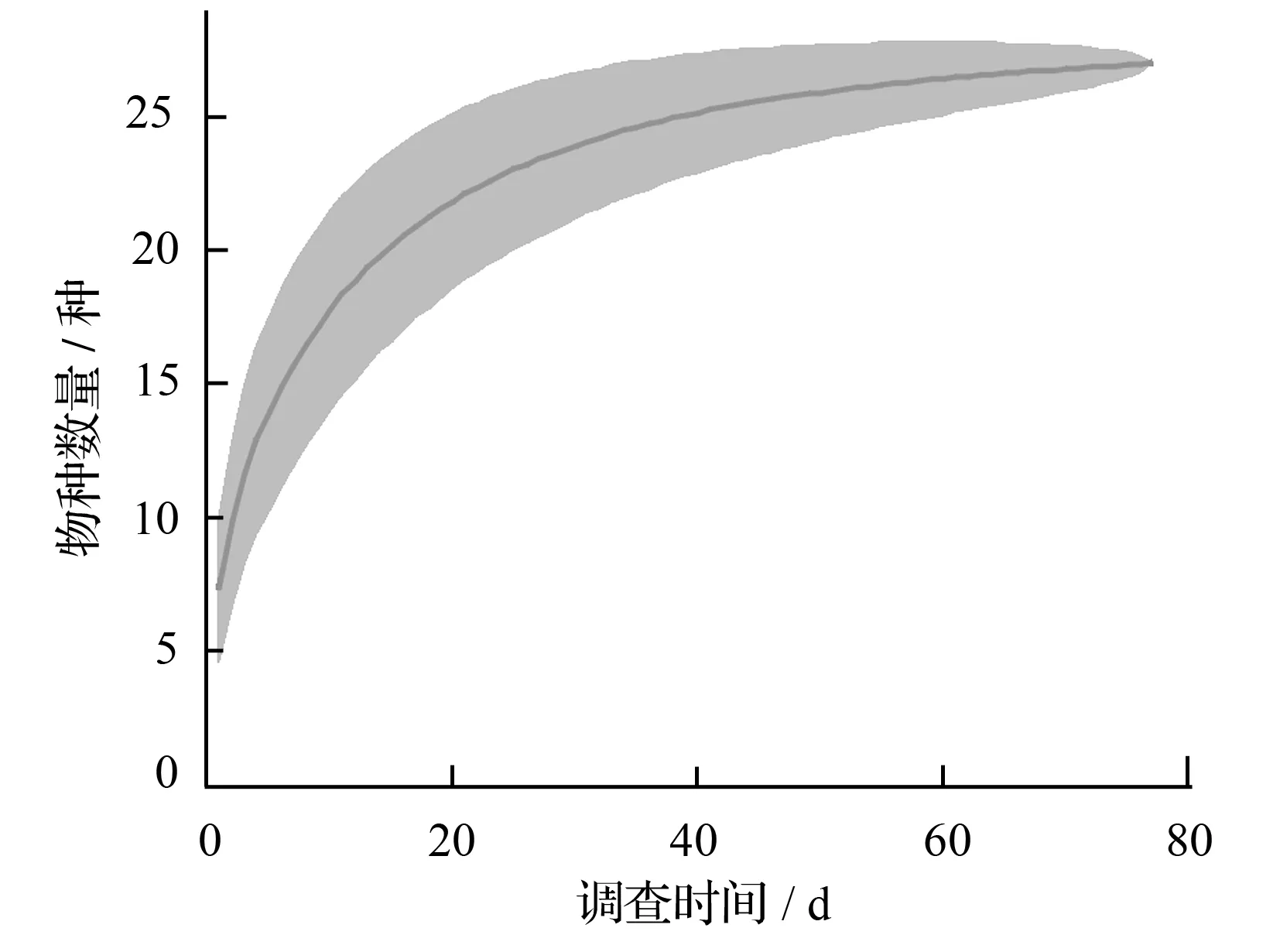

共捕获地表甲虫1332只,隶属于5科、27物种(见表1)。总体看,步行虫科(Carabidae)和隐翅虫科(Staphylinidae)为优势科(个体数分别占总捕获量的79.15%和14.35%)、埋葬甲科(Silphidae)和象甲科(Curculionidae)为常见科(个体数分别占总捕获量的4.21%和1.89%)、金龟子科(Scarabaeidae)为稀有科(个体数占总捕获量的0.45%)。在物种水平,优势物种3种(Cymindisvaporariorumimmaculatus、Harpaluscoreanustschitscherine、Philonthusnudus(Sharp))、常见物种8种(Nicrophorusquadripunctatus、Silphaperforata、Carabusgranulayustelluris、Acoptolabrusconstricticollis、Aulonocarabuscanaliculatushailiniensis、Pterostichusheilongjiangensis、Pterostichusmicrocephalus、Agelosuscarinatus),其余16个物种为稀有物种。在所有调查中属于Raunkiaer频度A、B、C、D、E的物种数分别为20、4、2、1、0,其中属于D级物种为Cymindisvaporariorumimmaculatus,属于C级物种为Harpaluscoreanustschitscherine、Philonthusnudus(Sharp)。基于调查日期的物种稀释度曲线表明,逐日调查中物种多样性逐渐增加并趋于稳定(见图1)。

表1 地表甲虫的物种组成、个体数量、Raunkiaer频度和数量比例

注:+++表示优势物种,++表示常见物种,+表示稀有物种。

灰色区域为95%置信区间。

3.2 地表甲虫群落逐日动态

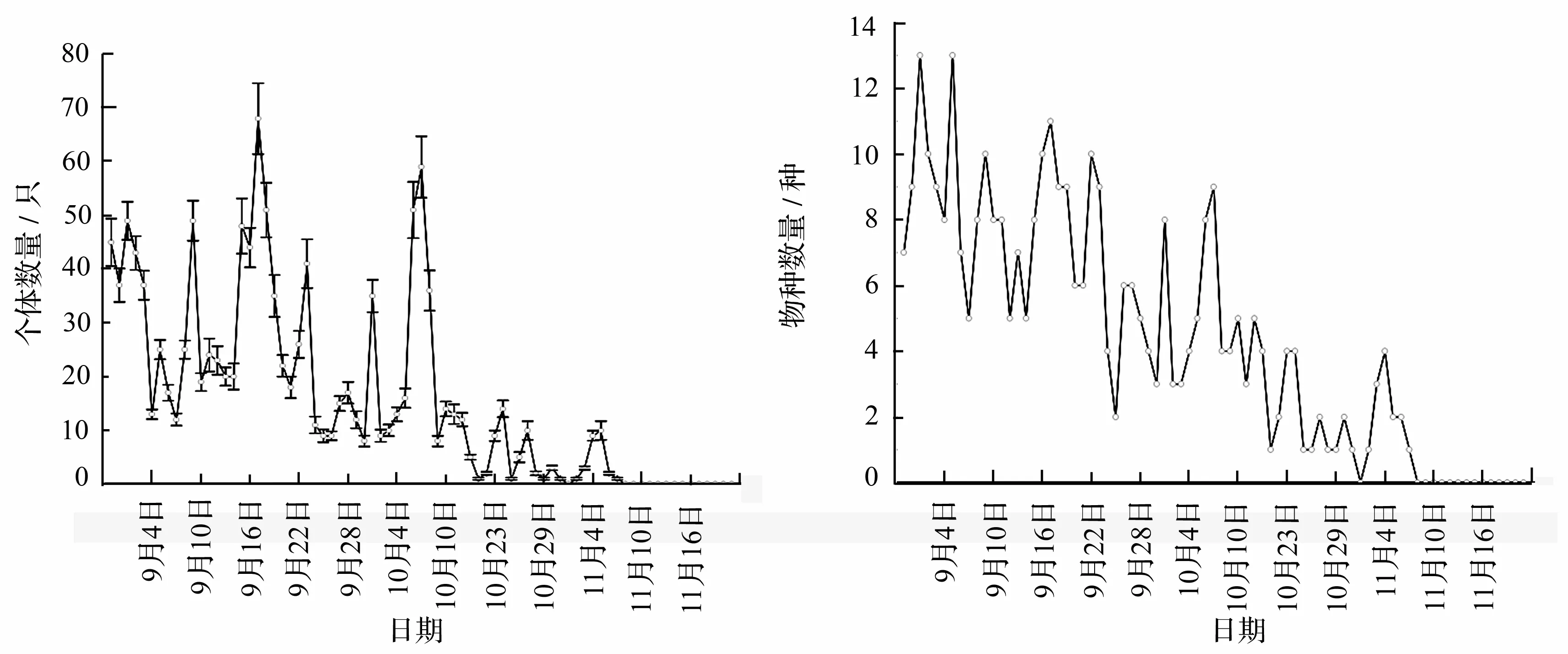

从8月30日至11月21日,地表甲虫的个体数量整体表现为逐日减少的趋势,但存在日间波动,于9月17日达到高峰(68只),于10月7日出现次高峰(59只)。物种数量整体也表现为逐日减少的趋势,分别在9月1日和9月5日达到最高峰(13种),在9月17日出现次高峰(11种)。11月8日之后,地表没有捕获甲虫。9月9日、9月17日、9月18日、10月6日、10月7日的个体数量和物种数量,基本均和10月21之后的个体数量有显著差异(p<0.05)(见图2)。

图2 地表甲虫逐日的个体数量和物种数量

对于优势物种,Cymindisvaporariorumimmaculatus个体数量逐日波动,于9月17日出现峰值(17只)。Harpaluscoreanustschitscherine集中出现于10月10日之前,于9月17日出现峰值(31只),10月23日发现1只个体,之后未捕获。隐翅虫科物种Philonthusnudus(Sharp)只在9月16日至11月5日捕获,峰值出现在10月6日和7日(见图3)。而常见物种集中发现于11月份之前,峰值集中出现于9月8日之前。所有物种的个体数量在不同调查日期间均没有显著差异。

a为Cymindis vaporariorum immaculatus;b为Harpaluscoreanus tschitscherine;c为Philonthus nudus (Sharp)。

3.3 地表甲虫生物多样性逐日动态

Shannon-Wiener多样性指数、Simpson指数、Pielou均匀度指数逐日波动(见表2),但逐日的多样性指数之间均不存在显著差异。

3.4 地表甲虫群落逐日动态和温度的关系

逐日最高气温、最低气温、日平均气温,和地表甲虫的个体数量、物种数量、Shannon-Wiener多样性指数均具有极显著的相关性,和Simpson优势度指数没有显著的相关性(见表3)。

表2 地表甲虫群落的逐日多样性

表3 地表甲虫物逐日动态与温度Pearson相关分析结果

注:*** 表示极显著相关(p<0.001)。

4 结论与讨论

本次调查共捕获地表甲虫1 332只,隶属于5科、27个物种。在气温逐渐降低的季节,帽儿山红松人工林小尺度的物种组成,以步行虫科、隐翅虫科、埋葬甲科和象甲科为主;随着气温的降低,地表甲虫群落物种多样性和群落丰富度逐渐降低,但表现为日间波动性;群落物种多样性和群落丰富度的这种逐日动态,很大程度上受到温度的显著影响;群落物种多样性和群落丰富度的逐日变化表现为物种之间的差异。

本次调查捕获的地表甲虫,步行虫科为优势科,隐翅虫科、埋葬甲科和象甲科为常见科。优势物种3种,包括2个步行虫科物种和1个隐翅虫科物种。常见物种8种,包括2个葬甲科物种、5个步行虫科物种和1个隐翅虫科物种。大部分物种的Raunkiaer频度较低,较多的属于A级,较少属于B、C和D级,没有发现E级物种,这符合Raunkiaer频度定律,即群落中低频度物种的数目多于频度较高的物种的数目[15]。林英华等[19]于5、7、9月份,在针叶人工林内分别发现大型土壤动物10、13、17个类群。李娜等[20]的研究表明,帽儿山红松人工林地表大型土壤动物,平均为8个类群。这两个研究使用挖取土方的方法调查地表大型土壤动物,不仅包括地表甲虫,还包括其他土壤动物类群,如寡毛纲、腹足纲、蛛形纲等[19-20]。本次小空间尺度和逐日连续的调查,获得了较大的地表甲虫的物种多样性。稀释度曲线进一步表明,逐日连续的调查获得了较高的物种多样性,物种数量曲线逐日趋于稳定,说明气温降低季节的这种逐日的连续调查,可以在一定程度上保证获得小空间尺度的物种多样性数据。

逐日调查分析结果表明,在群落的整体水平,地表甲虫的个体数量和物种数量随着气温的降低整体表现为逐日下降的趋势,11月8日之后没有发现地表甲虫,但是存在着日间波动性。群落个体数量在连续77 d的调查中出现2个日高峰,分别发生在9月17日(68只)和10月7日(59只)。9月17日出现9月份最高的日间气温(28 ℃),日间最低气温为11 ℃。虽然9月18日的日间最高气温相同且最低气温略高(12 ℃),但该日出现雷阵雨天气,这会在一定程度上导致9月18日的地表甲虫数量比9月17日少。10月7日出现10月份的最高“最高气温”(24 ℃)和最高“最低气温”(10 ℃),虽然10月6日具有相同的最高气温和最低气温,但10月5日出现阵雨天气,这次降雨导致10月6日地表甲虫群落没有及时恢复到最高水平。另外,群落物种数量出现3个日高峰,但物种数量的日高峰和个体数量的日高峰并不完全同步,物种数量的高峰分别出现在9月1日、9月5日、9月17日,仅9月17日的物种数量峰值和个体数量峰值重合。物种数量的峰值只出现于相对较温暖的9月(平均高温21 ℃,平均低温9 ℃),而个体数量在10月(平均高温12 ℃,平均低温0 ℃)之后却出现了峰值,可见,群落物种多样性相对于群落丰富度对温度的响应更加敏感。Pearson相关系数表明,逐日最高温度、最低温度和平均日均温,对物种数量、个体数量和Shannon-Wiener多样性指数具有显著的相关性,和Simpson优势度指数没有显著的相关性。这说明,研究区气温变冷季节,小尺度空间地表甲虫的逐日动态主要受到温度的影响。不同物种的逐日动态波动表现规律不同,步行虫科物种和其他科物种较多的出现在10月10日之前,例如步行虫科的Cymindisvaporariorumimmaculatus和Harpaluscoreanustschitscherine的峰值都出现在9月17日(17只),而隐翅虫科的物种则在相对寒冷的日期表现出一定的数量优势。

红松人工林地表甲虫的类群数量和个体数量具有逐日波动性,但这种波动性的日间差异并不是特别显著。无论是优势物种、常见物种,还是稀有物种,其个体数量都没有发现显著的逐日之间的差异。仅在群落的整体水平上表现出个别日期之间的显著差异,如9月9日、9月17日、9月18日、10月6日、10月7日的个体数量和物种数量比较丰富,表现出和10月21之后的个体数量和物种数量的显著差异。相关研究表明,帽儿山红松人工林大型土壤动物类群数和个体密度具有明显的季节波动性[20];可见,小尺度空间寒冷季节,地表甲虫的逐日动态差异和较大尺度季节性差异具有不同的表现特征。

致谢:感谢朱纪元、闫龙、杜晨、曹阳、董承旭、王兴昌、吴东辉在野外调查和室内试验中的帮助!感谢黑龙江省帽儿山森林生态系统国家野外科学观测研究站提供的样地等基础设施服务和支持!

[1] LINDO Z, WINCHESTER N N. Scale dependent diversity patterns in arboreal and terrestrial oribatid mite (Acari: Oribatida) communities[J]. Ecography,2008,31(1):53-60.

[2] 尹文英.中国土壤动物检索图鉴[M].北京:科学出版社,1998.

[3] BIRKHOFER K, HENSCHEL J R, SCHEU S. Spatial-pattern analysis in a territorial spider: evidence for multi-scale effects[J]. Ecography,2006,29(5):641-648.

[4] DECAЁNS T, ROSSI J P. Spatio-temporal structure of earthworm community and soil heterogeneity in a tropical pasture[J]. Ecography,2001,24(6):671-682.

[5] 刘帆,王传宽,王兴昌,等.帽儿山温带落叶阔叶林通量塔风浪区生物量空间格局[J].生态学报,2016,36(20).http://epub.cnki.net/kcms/detail/11.2031.Q.20160122.1548.030.html.

[6] WANG C K, HAN Y, CHEN J Q, et al. Seasonality of soil CO2efflux in a temperate forest: Biophysical effects of snowpack and spring freeze-thaw cycles[J]. Agricultural and Forest Meteorology,2013,177:83-92.

[7] WANG X C, WANG C K, LI Q L. Wind regimes above and below a temperate deciduous forest canopy in complex terrain: interactions between slope and valley winds[J].Atmosphere,2015,6(1):60-87.

[8] 杨金艳,王传宽.东北东部森林生态系统土壤碳贮量和碳通量[J].生态学报,2015,25(11):2875-2882.

[9] 李景科,张雪萍,林琳,等.中国东北的葬甲科研究[M].哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2011.

[10] 李景科,张雪萍.中国大步甲[M].长春:吉林教育出版社,2005.

[11] 李景科,高梅香,张雪萍.中国东北土壤甲虫原色图鉴:金龟子类[M].哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2015.

[12] 李景科,林琳,张雪萍.中国东北土壤甲虫原色图鉴:步行虫类[M].哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2015.

[13] 李景科,张利敏,张雪萍.中国东北土壤甲虫原色图鉴:隐翅虫类、拟步甲类[M].哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2015.

[14] 张金屯.数量生态学[M].北京:科学出版社,2004.

[15] RAUNKIAER C. The life forms of plants and statistical plant geography[M]. Oxford: Oxford University Press,1934.

[16] SI X F, PIMM S L, RUSSELL G J, et al. Turnover of breeding bird communities on islands in an inundated lake[J]. Journal of Biogeography,2014,41(12):2283-2292.

[17] GOTELLI N J, COLWELL R K. Quantifying biodiversity: procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness[J]. Ecology Letters,2001,4(4):379-391.

[18] 林元震,陈晓阳.R与ASReml-R统计分析教程[M].北京:中国林业出版社,2014.

[19] 林英华,孙家宝,刘海良,等.黑龙江帽儿山土壤动物群落组成与多样性分析[J].林业科学,2006,42(4):71-77.

[20] 李娜,张雪萍,张利敏.三种温带森林大型土壤动物群落结构的时空动态[J].生态学报,2013,33(19):6236-6245.

Daily Dynamics of Above-ground Beetles on Small Scale during Lowering Temperature Season//

Wang Jingjing, Wang Jifu, Hu Yuanyuan, Liu Jun, Gao Meixiang, Li Jingke

(Harbin Normal University, Harbin 150025, P. R. China)//Journal of Northeast Forestry University,2016,44(10):101-106.

Above-ground beetle; Lowering temperature season; Daily dynamics;Pinuskoraiensisplantation; Maoer Mountain

1)国家自然科学基金项目(41471037,41371072);黑龙江省普通本科高等学校青年创新人才培养计划(UNPYSCT-2015054);哈尔滨师范大学青年学术骨干资助计划项目(KGB201204);哈尔滨师范大学硕士研究生创新科研项目(HSDSSCX2015-10)。

王晶晶,女,1989年11月生,哈尔滨师范大学地理科学学院,硕士研究生。E-mail:569222469@qq.com。

王继富,哈尔滨师范大学地理科学学院,教授。E-mail:wjifu@163.com。

2016年6月22日。

S714.3;Q968.1

责任编辑:张 玉。