J—20战机会外销吗?

朱江明

近日,中国国际航空航天博览会在珠海举行,J-20战机的试驾成为本届航展最大亮点。两年一届的珠海航展,是现今国内最大的防务展会,具备展示、交流和对外销售等多重意义。作为中国航空界的明星产品,具备隐形性能且被称为最先进国产战机的J-20战机自然是外国客户重点关注的对象。除了美国的F-35战机之外,迄今为止尚未有第二款隐形战机外销,这次参展是否意味着中国有出口J-20战斗机的计划呢?

要解答这个问题,先要了解中国武器装备出口的基本思路是什么。建国之后很长一段时间,武器装备的出口主要是以政治需求为主。例如我国曾出口武器支援越南,是无偿或者近乎于无偿的军事援助。那时中国基本不存在对外军售概念,即便是金钱交易也往往由中国政府补贴。

改革开放后,由于国家战略的改变,中国开始修改军事装备出口原则。中央定调以发展经济为未来的主要工作目标,且开始有史以来最大规模的裁军活动,因此有大量过剩装备可供出口,价格也相当低廉。

当时出口一支中国仿制的TT-33(54式)自动手枪,批发价不足50美元;国产AK-47步枪价格不到150美元。这些物美价廉的武器迅速占领了海外低端市场,对北美枪械市场造成了一定的冲击。美国总统克林顿在1994年颁布了第12938号总统行政令,以防止武器扩散的名义禁止中国武器出口北美。这导致除了霰弹枪和气枪等被列为猎枪的工具类枪械之外的中国武器,无法进入最大的单一民用武器市场——美国本土。

在1980-1995年间,中国武器装备出口处于野蛮生长期,基于出口创汇的需要,在销售品类上门槛比较低,甚至曾经出口洲际导弹到中东某国。随着中国经济崛起,装备部门出口创汇任务已经减轻了不少,经过国防科工委的政策调控,将中国武器制造和销售业务彻底分离,并授权十家官方武器进出口代理公司。

板块改革让军品制造企业专注于制造,并同时面对两个客户——中国军队和出口代理商。产销分离后的好处是,出口商可以根据自己对市场的判断来提出研发需求,让制造企业研发针对出口的武器型号。

上个世纪90年代,产销分离政策导致中国武器出口型号一度优于国产自用型号。当时,中国军费开支全面压缩,除了极少数重点型号武器装备之外,常规武器的升级换代暂时冻结。外贸需求却与时俱进,外国客户对武器装备提出了更高的要求,在现有型号无法满足销售需求的情况下,工业部门只能根据外贸公司要求生产一些更为先进的武器专供出口。其中典型案例是国产PLZ-45自行火炮,这款火炮在竞标中东某国订单时,该国要求必须提供自用型号(冷战中美苏往往提供简配性能版的武器用于外贸,要求自用型号是避免买到减配产品)。中国为争取订单特意在某炮兵院校放置了一台样炮,驻华武官考察后认为这款火炮属于自用型号,符合竞标规定,最终完成交易。

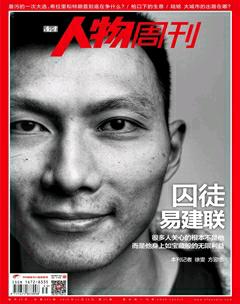

2016年11月1日,广东珠海,空军试飞员驾驶歼-20飞机进行飞行展示

这款当时颇为先进的自行火炮远优于解放军同期装备火炮,与其性能相当的自用型二十多年后才列装。自此之后,由于内需市场和外贸市场的要求颇为不同,厂家刻意将出口武器和自用装备分离,于是中国武器彻底变成了出口和自用两条线。这种情况早期是由于内需不如外贸需求高形成的,2008年后却出现了倒挂。内需保军产品性能和技术出现了大规模提升,但奉行着极为严格的保密制度,任何列装武器型号要外销必须经过层层审核,可能错过市场机会。近年来随着国力增强,中国军队的武器装备采购量和更新速度正在进入一个前所未有的时代。内需型号装备本身已经处于供不应求的状态,自然也没有产能分拨给外贸市场。

那么回到本文开始的问题,到底J-20是否很快会被允许出口?答案是否定的!因为J-20是中国自用武器且保密级别很高,很难将其脱密成为外贸型号,也没有剩余产能可供出口。回顾历史我们会发现,中国现役武器型号大规模出口的时代,正好是中国军队自行采购数量不足时发生的。现在内需强劲,最先进的武器自然也没有出口创汇的动力了。那么为何要在珠海公开展示呢?作为一个新兴航空强国,展示高技术装备成果,能够整体提升中国外贸武器形象,这或许才是公开表演的真正目的。