“共性·个性”学院体系中的语言转向

——后学院:八大美院油画研究展(天津站)

张芯旖/Zhang Xinyi

“共性·个性”学院体系中的语言转向

——后学院:八大美院油画研究展(天津站)

“Generality and Particularity”, Turn of Language in Academies– Post-Academy: Research Exhibition of Oil Paintings from Eight Academies of Fine Arts (Tianjin)

张芯旖/Zhang Xinyi

编者按:油画作为学院教育谱系中的重要组成部分,它在专业院校中的存续与发展一直备受瞩目。“后学院:八大美院油画研究展”及系列学术研讨活动的初衷正是关注在当代艺术的语境中,油画将如何在学院内创作与教学的问题。该巡展共设有三站,先后在广州美术学院美术馆、天津美术学院美术馆、四川美术学院美术馆·罗中立美术馆成功举办。参与该展览的评论家、策展人及艺术家们就“后学院”一词的提出进行了深入的思考与解读,作品反映出对学院固有创作经验,包括对图式结构、叙事方式和视觉表现的转型的尝试与探索。同时,展览对学院的教学模式和教育系统的发展产生关联、延展和导向性的作用。

Editor’s note:As oil painting is an important part of education in academies of fine arts, its survival and development in professional institutions have long been the focus of public attention. The purpose of “Post-Academy: Research Exhibition of Oil Paintings from Eight Academies of Fine Arts” and the series of academic research activities is to probe into the problem of how to create and teach oil painting in academies in the context of contemporary art. This exhibition tour has three stations: Art Museum of Guangzhou Academy of Fine Arts, Gallery of Tianjin Academy of Fine Arts, and Luo Zhongli Gallery of Sichuan Academy of Fine Arts. Critics, curators and artists related to the exhibition conduct in-depth reflections on and interpretations of the term “post-academy”. The works on display reflect an attempt to explore the transformation of academies’ inherent experience of art creation, including schema structure, narrative patterns and visual expression. In the meantime, the exhibition may extend and guide the development of the teaching modes and education systems of academies of fine arts.

展览链接:

后学院——八大美院油画研究展

展 览 时 间 :2016年3月11日—31日

展 览 地 点 :天津美术学院美术馆

主 办 单 位 :和美术馆、广州美术学院美术馆、天津美术学院美术馆、四川美术学院美术馆

策 展 人:杨小彦、尤干

学术委员会:

主 任 委 员:杨小彦 委 员:高岭、何桂彦、胡斌、冀少峰、彭德、孙振华、王易罡、殷双喜

参展艺术家:

中央美术学院:马路、苏新平、王玉平、张路江

中国美术学院:井士剑、杨参军

鲁迅美术学院:李大方、王岩、王易罡

四川美术学院:李强、罗中立、庞茂琨、韦嘉

西安美术学院:何军、贺丹、景柯文、孙蛮

广州美术学院:邓箭今、范勃、刘可、罗奇

湖北美术学院:李继开、王晶、魏光庆、袁晓舫

天津美术学院:蔡锦、邓国源、祁海平、袁文彬

马路 灰色的团 综合技法 180cm×210cm 2015年

苏新平 风景系列二——17号 布面油画 80×240cm 2008年

2016年3月26日下午3时,“后学院:八大美院油画研究展——天津站”在天津美术学院美术馆开幕。天津美术学院院长邓国源,鲁迅美术学院美术馆馆长王易罡,中国艺术研究院美术研究所副所长郑工,当代艺术评论家、山西《黄河》杂志社社长刘淳,上海大学美术学院教授李晓峰,当代艺术批评家高岭,广州和美术馆馆长尤干,天津美术学院教授张京生、王元珍,天津美术学院造型艺术学院院长祁海平,天津美术学院油画系主任袁文彬等出席了开幕式并参加了同日下午的学术座谈会。在会议上与会嘉宾就美术学院和美术学院美术馆的发展,美术学院油画教育、教学等问题作重要发言。本次展览是由和美术馆、广州美术学院美术馆、天津美术学院美术馆、四川美术学院美术馆联合主办,由中山大学教授杨晓彦、和美术馆负责人尤干共同策展的研究性质的展览。展览的学术委员会由来自八所美术院校的八位理论家组成,展览作品选自八大美院共29位艺术家的油画作品,他们作为现代油画教育的中坚力量,具有时代的象征性。

伴随着艺术家们的不断创作和演绎,油画在中国已经历了数十年的探索和行进。上世纪七十年代末至八十年代,活跃于社会边缘的艺术家们在作品中开始表现出强烈的自我意识和批评态度。尤其是在借助西方现实主义“从意识形态出走”的“八五新潮”时期和“后’89中国艺术”时期,艺术家们开始通过直面真实的生存状态来解构意识形态的霸权。艺术家们试图在新的国际艺术形势和机遇中,找寻自我定位和新的身份。到了二十一世纪,面对全球化背景下社会的迅速发展,艺术家们开始反思和寻求当代艺术与传统价值观之间的关系。

油画艺术向来与学院有着千丝万缕的联系,随着泼皮艺术、玩世现实主义、政治波普、艳俗艺术等艺术思潮的演进,油画艺术的表现形式日趋多元化。与此同时,体制外的艺术潮流与学院的教学体系形成一种隐形的对抗。在装置、行为、影像等观念艺术形式大行其道的今天,架上绘画的言说方式似乎趋于过时,而今油画艺术的发展又面临着种种问题。这些问题不仅存在于体制外的艺术圈,更是对学院艺术创作与教学的挑战,学院派艺术将如何摆脱种种桎梏进而在学院体制内的革新中寻求新的艺术活力,成为当下最应该思考的问题。油画作为最基础最有代表性的专业学科之一,在美术学院里的存续与发展备受瞩目。

天津美术学院院长邓国源在此次展览开幕式的致辞中说,中国的美术学院是中国在现代化进程中引进西方文化而发起的新文化运动的产物,最初的美术学院代表了新的文化形态,而与美术学院一起进入中国的油画及油画艺术教育在一定时期内也是推动社会文化朝着现代化国家发展的一支重要力量。美术作为人文科学的一种专业知识在学院中以“教、授”的形式得以传播,其中,教与授的一个重要部分就是油画。发端于十九世纪末的现代主义艺术,使学院成为保守的代名词。进入二十世纪后,随着商业的发展、艺术市场的繁荣,艺术家有了很多的创作机会,代表官方的学院派已不再是评判艺术的标准,而活跃于学院外的艺术家以“个人英雄主义”的锐气征服了社会,改变了社会的审美趣味,艺术家不必通过学院教育而获得职业认可。直至如今,衡量艺术家价值的唯一标准就是他们的创造力,以及他们对既有标准的挑战。邓院长还表示,这次展览的目的是让来自学院的创作者、参与者意识到当代艺术进入学院教学系统后所面临的如何教、授当代艺术的难题,以及高等美术学院在当下如何避免成为绘画技艺的培训机构,迎接将要到来的挑战,共同推进中国学院艺术教育和中国当代艺术发展的健康形式。

在近几十年中国当代艺术发展的背景下,学院早已形成了独立的语言系统和固定的教学模式,“学院”的常规语言范式的转型成为教职人员们的探索方向。

苏新平 风景系列二——20号 布面油画 200×300cm 2009年

张路江 两个人的晚餐 油画 400×280cm 2008—2014年

井士剑 迷狐 布面油画 160×140cm 2014年

杨参军 家园之二 150×60cm 2015 年

邓国源 在田野No.1 200×180cm 2007年

袁文彬 关于兔子的欢乐嘉年华 布面油画 170×200cm 2014年

蔡锦 风景105 布面油画 200×750cm 2015年

此次参展的创作者们均有双重身份,他们既是艺术家又是各大美术学院的教育工作者。如何平衡这两种身份的关系,既能创作出具有个性和时代感的好作品,又能使教学的革新和艺术创作达成共识,这成为了他们探究的议题和肩负的重任。而此次展览的作品则反映了他们在油画教学中的思考和实践,以及他们对现当代艺术的理解。这是老师们丰硕教学成果的一次集中展示。

在艺术品的可复制时代,枯萎的是艺术品的灵晕。这一过程乃是一种征候,其意义已经超出了艺术的范畴。

——瓦尔特·本雅明《机械复制时代的艺术品》

画作的“灵晕”问题不仅是现当代艺术发展的难题,也是困扰艺术家们几十年来创作的隐忧。在工商业如此发达的今天,艺术的功能在逐渐转换。正如苏珊·桑塔格所说,艺术僭取了一种新功用——艺术如今是一种新的工具,一种用来改造意识、形成新的感受力模式的工具。而艺术的实践手段也获得了极大的拓展。为应对艺术的这种新功用,艺术家不得不成为“自觉的美学家”:不断地对他们所使用的材料、方法提出质疑。学院内的教育工作者们也在试图改变这种现状。马路使用综合技法,追求制作程序中的变化带来的画面效果,从画面的自然生发中汲取灵感。苏新平则是通过领悟中国传统绘画精神和自我的内心感受来表达作品的内涵与张力,并努力实现颇具当代性的观念转换。杨参军以回归事物本身的观看姿态,寻求画面的真实感,写生后将物象特点或是所需元素进行归纳综合,以写意性的笔法创作出独具风格的绘画语言。王易罡的《改过经典故事》系列,通过画布和颜料的抗争与融合,呈现出独立、自由的生命体验。罗中立的《举灯的人》等作品,以独特的线性画风、平面化的构图来讲述故事,以特定的表现题材将对乡土的眷恋和情愫融入艺术创作中。韦嘉的《Portrait》则以不羁和激情的笔触对西班牙画家委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》进行改写。刘可的《Stare 15》在理性之下掩藏的是一种力量的博弈,于不同层次的覆盖与重叠中,感知“度”的存在。魏光庆的“文化波普”,利用文字与图像的并置、重构的形式,探讨的是在传统文化和现当代文化中视觉资源转换的价值。邓国源的《在田野》系列,是以实验的方式去探寻、诉说人、自然、艺术三者间的关系,穿梭于虚实、古今之中,呈现出最本真的艺术的生态与内涵。祁海平运用书法的笔性、笔意、笔力和书写形式,创作出在时间和空间中如交响乐般的视觉混响合鸣,流露出中国传统韵味。

值得画的东西就是保留于记忆并经记忆转化的东西。就是经过长时间的思考和无数遍的修正后依然存在的东西。画作生长自多次的决定(或层次,或笔触),有些要经历数年,为了寻找最恰当的情感厚度。

——苏珊·桑塔格《重点所在》

苏珊·桑塔格认为画作展示了画家对外部世界,对他所珍爱的事物、美和机遇的最真挚、最强烈的敬意。风格是最具个人特色的语言:它清楚地表明了自己是谁,而不是其他任何人。张路江怀着对过分理想化而矫饰的文化形态的批判,创作了《两个人的晚餐》系列,他通过描绘两组不同时间、地点、人物吃晚饭的场景,来表现对当代社会发展过程中生存差距问题的深刻思考。井士剑的《迷狐》,将山、石、树、人、动物共处于同一空间,人与动物各自表现出相对独立的状态和表情,气象万千中,以小见大,体现的是一种传统精神。李大方关注于生活和创造的关系,强调图像的功能性,在源于真实生活的意象之下表现出一种超现实感。王岩的作品大多表达的是对具有“人文记忆”和“历史痕迹”的建筑群逐渐消失的忧伤,比如《消逝的记忆》系列中,他透过一片“废墟”表现依稀可见的城市的缩影,城市化的迅速发展带来的是文化的“废墟”。李强把花卉作为他绘画作品的重要题材,力图在画面中寻找、触碰和交流。庞茂琨致力于观看方式的研究,尤其是对自我观看方式的阐述,通过摄影的视角,以镜像的形式反映了人类在真实世界和虚拟世界中对自我的审视。何军的《独钓》运用写实手法,将人物置于自然之中,园林中枝条与太湖石交织,人与景相映成趣,形成一种人与自然的互动关系,颇具人文情怀。景柯文则以对老照片等原始资料的写实性呈现,传递出对最真挚情感的示意。范勃的《空山》,在空旷的原野之上穿插不同状态的人物、树木和假山石,画面带有某种隐喻,营造出的虚幻世界具有超现实感。王晶的《美丽新世界》系列,将拟人化了的动物置于废墟之上,带有讽刺意味的背后是对城市过度发展的忧虑和对故乡的回望。蔡锦的《风景105》,色彩在画布上蔓延,一簇簇猩红的美人蕉在画面中汇成一道风景,自由、绚烂,她用独特的绘画语言从女性角度对生命力的理解做出了新的阐释。

世界呈现为一个碎片和插曲所组合而成的样子,其中的意象不停地追逐着意象,又不停地替换着前一个意象,而在下一个瞬间这个意象又替换了它本身。

——齐格蒙特·鲍曼

王岩 消逝的记忆2号 布上丙烯 300×600cm 2010年

亨利·列斐伏尔说过,正是在日常生活中,使人类——和每一个人——成为一个整体的所有那些关系获得了形式和形状。

王玉平注重对市井琐事及他人的描摹,将日常生活空间中的事与物进行杂糅,展现出的是对真实境遇的感悟和质朴的处世哲学。贺丹强调在空间维度内的群体性的表达,作品《狗熊》就是营造了这样一种荒诞的场景,看似庞大的人群里,人与人之间却毫无交流和呼应,体现出对当下社会人们的距离感和冷漠关系的讽刺和担忧。孙蛮在现实生活中汲取元素,将其综合并与梦幻般的景象相连。邓箭今使用独特的叙事表现方式,随性的表达,在一个荒诞虚幻的空间里,表现出扭曲的“假面人”生存的压抑感。罗奇强调的是人与社会、自然的关系,探讨的是人对自我欲望的节制和与其自然关系的重构,揭示了在工业文明之下,生存状态的困顿感。法国心理学家莫里斯·哈布瓦赫认为,“成年人在社会中对自然的渴望,在本质上就是对童年的渴望……”李继开的《荒原》《老世界》,用不同元素的堆积,人物比例的放大、缩小来表现对某种记忆的唤起和童年记忆的重拾。袁晓舫的《他者的风景》系列,图像中指涉国际局势与秩序的变化,飞机盘旋而过的画面具有强烈的视觉冲击力,透露出不安、茫然、焦虑的气息。袁文彬的《关于兔子的欢乐嘉年华》通过洞悉网络媒体的社会热门事件,把其中的典型形象进行解构组合,整体画面是由九幅小图组成,中间还挪用了宋朝崔白《双喜图》中的兔子形象,结合了国画中的意象符号,形成传统与现代的对接。

对学院体制内的油画创作与教学的转型问题已然成为了当代艺术发展的重要论题之一。“实验与展望”2016当代艺术教育国际研讨会暨中国九大美术院校油画联盟第六次会议于4月23日在天津美术学院开幕。研讨会同样针对当下油画的教学状况及教育宗旨进行了深入的探讨,为全国美术学院东西方艺术教学问题的交流提供了新契机。

这次展览的创作者们将对学院体制内油画生存状况的焦虑,以“后学院”的形式向我们呈现。居伊·德波说过:“在现代生产条件无所不在的社会,生活本身展现为景观的庞大堆积。”在当今这样的“景观”社会中,面对新技术、新媒体的冲击和挑战,中国当代油画艺术在这几十年的快速发展中所面临和显露的问题,正是随着时代发展而递进的。面对着油画的发展问题、创作及教育教学问题、画面的语言转向问题,以及画面所展现出的学院各自风格和地域性问题等进行深入探讨。我们看到了学院中教育工作者们做出的努力,这努力既包括技法的改变、语言的改变、叙事手法的改变,还包括对社会的关注、情感的表达以及所展现的文化姿态。作为集中整合了80%以上中国美术教育资源的“八大美院”,底蕴积淀与理念传承的优势使得它们成为美术教育界的代表,也成为了学院教育教学改革的先行者。

这是一次学院与学院之间高水平、零距离的交流,是一次进一步达成教育教学共识的深层次研讨,更是一次理论与实践、共性与个性交织的学术探索。创作者们把现当代理念融合在教学实践中,通过大胆的探微和语言的转向,建构起属于学院的当代油画艺术新图景。

[1][德]瓦尔特·本雅明. 技术复制时代的艺术作品[M]. 胡不适,译. 杭州:浙江文艺出版社,2005.

[2][美]苏珊·桑塔格.重点所在[M]. 陶杰,等,译. 上海:上海译文出版社,2004.

[3][英]保尔·汤普逊. 过去的声音——口述史[M] .辽宁教育出版社和牛津大学出版社,2002.

[4]Zygmunt Bauman. Life In Fragments [M]. Oxford: Blackwell,1995.

[5]陈学明,等. 列斐伏尔、赫勒论日常生活[M]. 昆明:云南人民出版社,1998.

王易罡 改过经典故事H08号 布面油画 240×180cm 2015年

景柯文 万里无云No.1 布面油画 350×250cm 2010年

孙蛮 读·后窗 布面油画 146×114cm 2011—2012年

范勃 空山 布面油画 300×600cm 2014年

庞茂琨 巴塞尔表情 布面油画 200×160cm 2015年

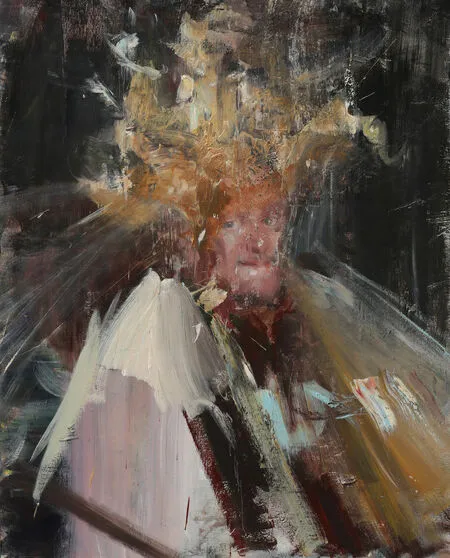

韦嘉 Portrait 布面丙烯 125×100cm 2014年

邓箭今 为一个淫幻制造者所保留的剧目 No.1 布面油画 270×233cm 2010年

刘可 Stare15 165×180cm 2013年,2015年重画

罗奇 它不能按原来的方式生长 布面油画 109×217cm 2015年

王晶 美丽新世界之七 布面丙烯 200×160cm 2010年

袁晓舫 超音速Ⅱ 布面油画 160×120cm 2014年

李继开 老世界 布面丙烯 100×100cm 2013年

李大方 夜班 布面油画 149×149cm 2007年

何军 独钓 油画 200×150cm 2011年

李强 2014 No.1 布面油画 140×120cm 2014年

张芯旖:天津美术学院艺术与人文学院在读硕士研究生