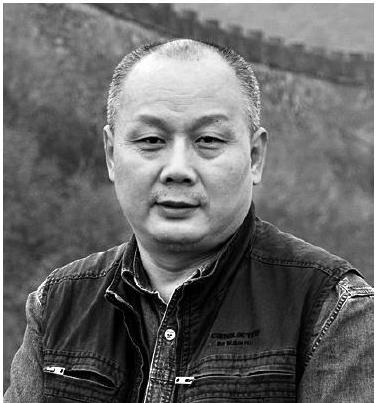

陈忠实传(五)

邢小利

十七 “文革”后期的写作:戴着镣铐跳舞

陈忠实文学之路的第二个阶段是“文革”后期,从1973年11月在《陕西文艺》第3期上头条发表生平第一个短篇小说《接班以后》亮相文坛,至1976年在《人民文学》第3期小说栏目头条发表短篇小说《无畏》,连续四年发表的四个短篇小说均在当时文坛和读者中引起较大的反响。《接班以后》(《陕西文艺》1973年第3期)、《高家兄弟》(《陕西文艺》1974年第5期)、《公社书记》(《陕西文艺》1975年第4期)和《无畏》这四个短篇小说,单从短篇小说的结构、形象塑造和语言这些技术层面来看,都显得较为成熟,可以看作是陈忠实在文学创作道路上跃为较为自觉时期的作品。

写这几个短篇小说时,陈忠实三十岁出头,由民请教师身份转为国家正式干部不久,不仅在人民公社的工作热情积极,业余的文学创作也有一种期望不断向前的激情。他在这一阶段的小说写作,其内容和人物塑造明显受到了当时意识形态和文艺政策的影响。内容的一个重点就是农村的阶级斗争以及无产阶级和资产阶级两条路线的斗争,这样的政治主题最后往往归结于一个核心问题,这就是围绕权力的斗争。“文革”的实质是权力斗争,是谁掌权、权为谁用以及怎么用的问题,这种时代的政治特点以及意识形态要求直接影响了当时的文艺创作。《接班以后》《高家兄弟》《公社书记》《无畏》作为当年引人关注的小说,其故事主线基本都是正反两面的人物围绕权力进行的斗争情节。小说着力塑造普通人中的英雄人物形象,特别是青年英雄人物形象,这些人物一般富有大公无私的优秀品质,工作出色,特别是勇于斗争,善于斗争,很有一股闯劲。《无畏》写公社年轻干部与县上走资派做斗争,这自然也是在当时思想氛围影响下、文学潮流要求下按政治需要写的跟风和听命文学,带有那个时代的鲜明印迹。

这几个短篇小说,在“文革”后期那样一种万木萧索的文化荒原上,显得异常醒目,当时在社会上和读者之间都引起了强烈的反响。从《接班以后》到《无畏》,陈忠实成为陕西省工农兵业余作者中的佼佼者,是最亮的一颗星。这个时期,陈忠实三十岁出头,刚刚(1973年)被提拔为毛西人民公社革命委员会副主任,继而(1975年)又被任命为毛西人民公社党委副书记,是人生的一个新起点,也是一个辉煌期,从“落第”青年、乡村民请教师变成了国家干部,也算青年得志。他精神焕发,意气昂扬,一年写一个短篇小说,皆紧扣时代的重要命题,发表后又都引起强烈反响。陈忠实的短篇小说处女作《接班以后》被西安电影制片厂投入三十万元拍成电影,并请陈忠实为编剧,第二个短篇小说《高家兄弟》也拟拍为电影,并请陈忠实等改编为电影文学剧本,《接班以后》还由茹桂、王韶之改编,华山机械厂王三县、《延安画刊》记者绘图,陕西人民出版社出版为连环画,于1975年8月第1版第1次印刷,印数高达25万册,《高家兄弟》也由何忠社、王永祥改编,陕西省艺术学院美术系连环画学习小组绘画,陕西人民出版社出版为连环画,于1976年6月第1版第1次印刷,由于未标印数,印数不详,但也肯定不会少。

这个时期的文学写作,不单是陈忠实,几乎是所有的文学作者,都是戴着镣铐跳舞。 陈忠实当然也不例处,他在当时一方面自觉地学习“三突出”写作模式,在表达既定政治与思想规范的同时,另一方面也表现了一定的关于农村生活的观察,但很少当然也难以表达属于自己的生活感受。

《陕西文艺》1973年7月出刊的创刊号封底,有一个“稿约”,对来稿有如下要求:“内容革命、形式健康的短篇小说……要求:以深厚的无产阶级感情,热情歌颂伟大领袖毛主席,歌颂伟大、光荣、正确的中国共产党,歌颂毛主席无产阶级革命路线的伟大胜利,以路线斗争为纲,反映我省以及全国人民,在党和毛主席的英明领导下,半个世纪以来所进行的伟大革命斗争,特别是无产阶级专政下继续革命的斗争生活;以革命样板戏为榜样,努力塑造战斗在各条战线上的工农兵英雄形象。”

这个稿约对无论是文学作品还是音乐、美术作品,内容上都要求是歌颂。在歌颂中反映,反映“半个世纪以来所进行的伟大革命斗争”,这是指历史,“特别是无产阶级专政下继续革命的斗争生活”这是指现实,无论是历史,都是“斗争生活”。写人的话,则是要“塑造”“工农兵英雄形象”,一般人写不得,写了也不用。

2012年9月11日晚,我和作家雷电陪同陈忠实一起去北京,参加人民文学出版社和中国人民大学文学院联合举办的《白鹿原》出版20周年纪念会。我们坐的是火车,软卧,晚上睡不着,闲聊。话题不知怎么扯到了“文革”,也记不清说到了“文革”中的什么,陈忠实突然激动了,说:“那个时代就是那个样子,当时谁都不觉得那是不正常。文革中人都疯了,我也疯了!”说到这里,他把头猛地一摆并向后一仰,双眼怒睁,显出激烈状。然后喃喃地说,“我现在也想不通,我当时怎么会写出一篇与‘走资派’做斗争的小说!我就没有与‘走资派’做斗争的生活么……”

十八 《信任》获奖

1979年的春天似乎来得早一些。刚刚复苏的中国文学界也像自然界一样春潮涌动。

春节刚过不久,农历还在正月里,公历的2月21日至27日,中国作家协会西安分会第二次会员代表大会,在西安市和平门外的胜利饭店召开。这里离建国路的作协西安分会大院很近。这是“文化大革命”之后,作协西安分会恢复工作以来的第一次会员代表大会。出席这次代表大会的代表共有83人。陈忠实是本次会议的代表。在这次会上,王汶石、杜鹏程分别致开幕词和闭幕词,胡采做了题为《解放思想,总结经验,更好地为四个现代化服务》的报告。中共陕西省委第一书记马文瑞、书记李尔重接见全体代表,发表了讲话。会议选举出理事29名和王汶石、王丕祥、王绳武、杜鹏程、李若冰、胡采、张光、贺鸿钧、黄悌、寇效信、傅庚生、韩起祥、魏钢焰等13名常务理事。理事会选举胡采为主席。王汶石、傅庚生、杜鹏程、李若冰为副主席,秘书长由李若冰兼任。作协西安分会恢复后,机构设置有办公室、会务工作室(后改名为创作联络部)、专业作家创作组和1977年7月原在陕西省文艺创作研究室时即已恢复原刊名的《延河》文学月刊编辑部。《延河》组成了新的编委会,王丕祥任主编,贺鸿钧、董得理、余念任副主编。专业驻会作家有王汶石、杜鹏程、李若冰、魏钢焰、李小巴、毛锜、任士增。

会议最后一天,陈忠实的会议住房里来了一位客人,此人是《陕西日报》文艺部编辑吕震岳。

“你是陈忠实吧?”吕震岳问过之后自报家门,“我是吕震岳,陕报文艺部的。”

陈忠实急忙让座倒水。吕震岳是老编辑,比陈忠实年长,头发已显得稀疏。头一次见面,陈忠实手忙脚乱的礼仪中显出了敬重。吕震岳坐下以后,没有寒暄,直接表明来意,约陈忠实给陕报文艺版写篇小说。

吕震岳说:“你以前的几篇小说我看过,很不错,有柳青味儿。”

陈忠实应诺下来。

吕震岳又叮嘱说:“一版顶多只能装下七千字,你不要超过这个数就行。”说罢就告辞了。

吕震岳的约稿,让陈忠实心里暖暖的。三年过去了,但《无畏》的阴影还多少留在心里,没有完全挥去。

1976年复刊(文化部的报告并获中央批准的决定,则是“创办”,意在明确“十七年”和“无产阶级文化大革命”时期的区别)的《人民文学》是双月刊,逢单月出版。《无畏》5月刊出,10月“四人帮”被粉碎,在翻天覆地的政治变化中,小说《无畏》的遭遇和评价也经历了天翻地覆的变化,而陈忠实的心理,也经历了巨大的冲击。一方面是“四人帮”倒台之后普遍欢欣鼓舞的政治氛围和社会心理,一方面是因了《无畏》的写作而产生的严重挫败感,两者在陈忠实内心形成剧烈的心理冲突。这个心理过程很长,直到1978年的冬天,陈忠实在对自己创作的反思中,仍然陷入深深的自责和羞愧。

1977年冬天,陈忠实被任命为毛西公社灞河河堤水利会战工程的主管副总指挥,组织公社的人力在灞河修筑八华里的河堤,住在距河水不过五十米的河岸边的工房里。这个工房是河岸边土崖下的一座孤零零的瓦房,他和指挥部的同志就住这里,生着大火炉,睡着麦秸作垫的集体床铺。大会战是紧张而繁忙的。紧接着,1978年的春天到来了。积雪融化,寒冰解冻,春汛汹汹。在紧张的施工之余,陈忠实在麦秸铺上先后读到了两篇短篇小说。第一篇是陕西业余作者、时为西安铁路局宝鸡东站装卸工人的莫伸发表在1978年1月号《人民文学》上的《窗口》,第二篇是北京业余作者、时为北京一所中学教师的刘心武在1977年11月号《人民文学》小说栏头条发表的《班主任》。莫伸比陈忠实年轻,刘心武与陈忠实同龄,两人都是崭露头角的文学新人。这两篇小说在当时影响都很大,陈忠实读了,有三重心理感受:一是小说都很优美;二是不由得联想到自己的写作,更深地陷入羞愧之中;三是感到很振奋。特别是读了《班主任》,他的感受更复杂,也想得更多。当他阅读这篇万把字的小说时,竟然发生心惊肉跳的感觉。“每一次心惊肉跳发生的时候,心里都涌出一句话,小说敢这样写了!”陈忠实作为一个业余作者,尽管远离文学圈,却早已深切地感知到文学的巨大风险。他是在麦草地铺上躺着阅读的,读罢却在麦草地铺上躺不住了。他敏锐地感觉到:文学创作可以当作事业来干的时候终于到来了!在陈忠实看来,《班主任》犹如春天的第一只燕子,它的发表具有文学“解冻”的意味,它又是文学从极左文艺政策下解放出来的第一声雄鸡报晓,预示着一个新的时代开始了,而他的人生之路也应该重新调整。陈忠实后来称这个阅读为引起他“关键一步的转折”的阅读。

1978年,陈忠实36岁。他对自己的前途和未来进行了分析和谋划,再三地审视自己判断自己,还是决定离开基层行政部门,放弃仕途,转入文化单位,去读书去反省从而皈依文学,真正全身心地进入文学领域。6月,基本搞完灞河这个八华里长的河堤工程之后,陈忠实觉得给家乡留了一份纪念物,7月就申请调动到西安市郊区文化馆工作。

组织上经研究,安排他担任西安市郊区文化馆副馆长。

10 月,陈忠实开始到文化馆上班。这个时期的西安郊区是一个大郊区,1965年10月,西安市区划调整,撤销灞桥、雁塔、阿房、未央四个郊区的建制,合并为西安市郊区,驻地在西安南郊的小寨。郊区文化馆驻地也在小寨,有两处办公用房,一处在小寨工人俱乐部的小楼里,那里住着大多数文化领导和干部,另一处是“文化大革命”前的老文化馆所在地,全是平房,这时已经破落残损,院子里荒草尽情疯长。陈忠实图清静,选择了平房。好点的平房也被人挑了,他便选了东南角一间无人居住的残破屋子。收拾好安身之处,陈忠实很满意,然后坐下来静心读书。

窗外是农民的菜地,生长着白菜,白菜地的畦梁上插长着绿头萝卜。图书馆里获得解禁的小说,刚刚翻译出版的外国小说,包括诺贝尔得奖作品,或借,或买,陈忠实一概抱来,从早读到晚。再后来,他的兴趣集中到莫泊桑和契诃夫身上。这一个时期,他的创作处于写短篇小说阶段,所以对短篇小说艺术非常重视。在读了所能借到的这两位短篇小说大师的作品之后,他又把注意力集中到莫泊桑身上。他在阅读中比较了两位作家的艺术特点,认为契诃夫是以人物结构小说,莫泊桑是以故事结构小说并塑造人物,前者难度较大,后者可能更适宜于他的写作实际。这样,他就在莫泊桑浩瀚的短篇小说里,选出十余篇结构形式不同的小说,反复琢磨,拆卸组装,探求其中结构的奥秘。他这次阅读历时三个月,为其一生中最专注最集中的一次阅读。这次阅读,陈忠实提前做了时间上的精心规划和安排,是他在认识到“创作可以当做一项事业来干”的时候,对自己进行的一次必要的艺术提高。

陈忠实从《班主任》发表后得到的热烈的反响中,清晰地感知到了文学创作复归艺术自身规律的趋势。“文革”的极“左”政治和极“左”文艺政策,对社会对人的精神破坏性极大,早已天怨人怒;而“文革”前十七年中越来越趋于“左”的文艺指导教条,也需要一番认真的清理。他在这个时期冷静地反思自己,清醒地认识到,从喜欢文学的少年时期到能发表习作的文学青年时期,他整个都浸泡在这十七年文学的影响之中,而十七年的文学及其经验,很需要认真反思了。因此,他认为,自己关于文学关于创作的理解,也应该完成一个如政治思想界“拨乱反正”的过程。他觉得,这个反思和提高的过程,最为得力的措施莫过于阅读。阅读很明确,那就是读外国作家作品。与世界性的文学大师和名著直接见面,感受真正的艺术,这样才可能排除意识里潜存的非文学因素,假李逵只能靠真李逵来逼其消遁。他后来把这个过程称之为“剥离”。

窗外的白菜日渐硕大,萝卜日见粗壮,陈忠实的收获也日渐丰盈。阅读使他进入了真正的又是五彩缤纷的小说艺术世界,非文学的因素基本被廓清了,他正在逼近真正的文学殿堂。1979 年春节过后,陈忠实觉得自己羞愧的心理得以调整,信心也恢复了,洋溢着强烈的创作欲望。他在那间小房子里重新开始小说写作。

就在这个时候,吕震岳向他约稿。陈忠实感激的同时,自然十分珍惜。他想尽力写好一篇小说送上。此时他正在构思一篇小说,篇幅较大,原计划写好后给《人民文学》,便想写完这个短篇之后,接着为《陕西日报》写。不久,吕震岳来了一信,催问稿子。读罢信,陈忠实改了主意,决定把即将动笔要写的拟给《人民文学》的这个短篇给吕震岳。他按照七千字的篇幅,调整结构,锤炼语言,甚至一边写着一边按页计算字数,写完正好七千字。这篇小说就是《信任》。

稿子写成以后,陈忠实心里又有点不踏实, 担心自己所写的内容不合时宜,进而引起误解。《信任》以后辈的恩怨矛盾以至殴斗为切入点,写一位曾经挨整蒙冤的农村基层干部,在新时期复出以后,以博大的胸襟和真诚的态度对待过去整过他的“冤家仇人”,意在化解过往政治运动所带来的人与人之间的怨恨情绪,团结一心向前看。这个小说的切点和主题,与当时的伤痕文学潮流形成反差,其时伤痕文学正势如怒潮,汹涌澎湃,文学在控诉“四人帮”祸国殃民罪行的同时,重在展现历次政治运动对人心灵带来的严重伤害,而社会情绪亦与此一致,平反冤假错案激起社会各阶层强烈的反应,在农村,包括当年“四清”运动的历史矛盾,在新时期又激起新的涟漪,矛盾复杂而尖锐。《信任》则是表现挨过整的农村基层干部重新掌权后却既往不咎,冰释前嫌,这与要清算历史旧账的控诉性时代情绪不大合拍。对这样的内容和主题,陈忠实一时把握不准,于是拿着稿子去找老朋友张月赓,想让他给把把脉。

张月赓住在《西安晚报》社两层楼的简易居室里,一大间屋子,卧室书房会客三用。陈忠实到的时候,部队作家丁树荣已经在座。陈忠实先说了自己的担心,再拿出稿子,丁树荣和张月赓先后读后,肯定了这篇小说。陈忠实看他们表情认真,心里有了些自信。丁树荣很热情,说他和吕震岳很熟悉,正好还要去找吕震岳,愿意替陈忠实捎带上稿子。陈忠实把稿子交给丁树荣,第二天就在自行车后架上捆绑着被褥卷儿,车头网带里装上洗漱用具,到西安北郊下乡参加夏收劳动去了。

一周之后,《信任》在《陕西日报》文艺版刊出。时间是1979年6月3日。

《信任》发表后,陈忠实先是听到周围一些熟识的行政干部赞扬性的议论,还不敢完全相信,以为多是鼓励。过了十来天,他从乡下归来,回到文化馆,看到报上发表的《信任》,眼中不由得发热。这是他第一次在《陕西日报》文艺副刊上发表作品。但他的眼热并非因此,而是忽然间感慨习作的道路是如此艰难,自己这时多么需要得到鼓励,借以恢复写作的自信,而《信任》的发表无疑给了他以最真实也是最迫切需要的自信。同时,他也接到吕震岳一封信,说作品发表后引起强烈反响,已收到不少读者来信,让他到报社去看看那些读者是怎么评说的。陈忠实很看重普通读者的意见,他骑上自行车沿着雁塔路直奔东大街,到了《陕西日报》。吕震岳见了他很高兴,拿出一摞读者来信,高兴而感慨地说:“看看,刚发表十来天,来了多少信说这个作品。”

陈忠实一封一封读着来信,禁不住热泪盈眶。他这时的激动,不完全是因了读者对于小说的好评,更多的是他太需要读者对他的“信任”了。《无畏》造成的不良影响,陈忠实一直期望以新的创作来挽回,挽回那些可能弃他而去的读者,重新建立他和读者真诚的信赖。陈忠实手中那一封封热情洋溢的信,这时向他证明了,他最期望的信赖随着《信任》不期而至。

不过,还有一封信,是另外一种态度和调子。这封信以不屑的口气评说《信任》,更以不屑的口气讥讽陈忠实,说陈忠实在“文化大革命”期间写过一些跟风小说,现在却倒过来写什么《信任》,表示不以为然。读了这封信,陈忠实心态平和,并没有不快或恼火,他真心认为,这个人所说的基本上是客观事实,这个人肯定读过他过去写的几篇以阶级斗争为主调的短篇小说。咎由自取,自作自受,怪不得别人。从这封表示不屑甚至讥讽的来信中,陈忠实也认识到,对人生和文学,自己还应该作更进一步的反省。

由于王汶石等人的推荐,7月号的《人民文学》迅速转载了《信任》。那时候,还没有《小说月报》一类选刊,《人民文学》辟有转载各地刊物优秀作品的专栏,每期大约转载一两篇。1980年春天到来时,《人民文学》的女编辑向前给陈忠实写来一封信,告知《信任》已获1979年度全国优秀短篇小说奖。这个评奖采用读者投票的方法,计票结果一出来,前二十名得奖作品便被确定下来。全国优秀短篇小说奖作为新时期最早设立的全国性文学评奖之一(另一项是全国优秀中篇小说奖),这是第二届评奖。1978年是第一届,那一届获奖的陕西作者,一个是莫伸及其《窗口》,一个是贾平凹及其《满月儿》,这一届陕西作者是陈忠实一人。颁奖仪式很隆重。但陈忠实因为夫人突然生病没有去成,他只是在报纸上看到了发奖的消息。

十九 大树的风格

中国民间有一种说法:读万卷书不如行万里路,行万里路不如阅人无数,阅人无数不如高人指路。初学写作的人,除了观察、研究生活,认真读书学习,勤于思考,多写多练之外,还有一个非常重要的方面,那就是要开阔文化视野。开阔文化视野的一个重要办法,就是一定要与文学高人交流。高人如果还是一方的名望,则对后生小子更有荫庇之幸。名望高人,实为一方之大树,对后生小子,一可荫庇,不使太受风摧雨残,二来树立多项标高,风神独具,是为后进之所学所向,三来高可参天,自挡风雨,能安宁一方。

陈忠实在其文学追求过程中,主要是自学,但也不乏高人指点和关怀。陈忠实少年时期喜欢上文学,对文学有一定的认识,得之于赵树理和柳青,也得之于王汶石。王汶石是陈忠实自小崇拜的一个文学前辈,读高中二年级时,他与“文学摸门小组”的两个同学常志文、陈鑫玉合资订了一本《人民文学》,读到王汶石发表在该刊上的短篇小说《沙滩上》,激动不已,三人相约着到灞河水边的沙滩上,围坐下来,热烈地讨论起《沙滩上》。1973年2月,在陕西省出版局召开的“陕西省‘三史’、小说、连环画业余作者创作座谈会”上,他以“工农兵业余作者”身分见到了柳青、杜鹏程、王汶石等小说大家,极为兴奋。不过,这个时候,陈忠实与王汶石,一个在台下听讲,一个在台上讲课,受教是有的,交流还谈不上。

1979年6月3日,陈忠实的短篇小说《信任》在《陕西日报》发表。6月中旬,他从西安北郊参加夏收劳动归来,到《西安晚报》参加一个座谈会,见到了杜鹏程。杜鹏程谈到他的《信任》,喜形于色,多有赞扬。末了,杜鹏程对陈忠实说,《信任》王汶石也看了,认为很不错。当天晚上,陈忠实回到西安南郊小寨的郊区文化馆,看见自己门上贴着一张纸条,是《人民文学》编辑向前留的。向前是一位女编辑,与陈忠实同龄,1964年毕业于武汉大学中文系,慧眼识人,当年就是她从几麻袋的自然来稿中发现了莫伸的《窗口》,当着铁路装卸工的莫伸就此凭着《窗口》为世人所知,走上文坛,莫伸因此对向前崇敬有加,感激不尽。陈忠实找到向前的住所看向前。向前说她见过王汶石,王汶石一见面就给她谈《信任》,肯定的同时建议《人民文学》转载。向前说她已经找到《信任》读了,感觉确实不错,她已经向编辑部打了长途电话,转达了王汶石杜鹏程的意见。编辑部也找到了《陕西日报》,看过了《信任》,决定7月号转载。陈忠实算了一下日子,此时已是6月中旬,7月号的《人民文学》怎么来得及转载呢?见陈忠实疑惑,向前说,这很简单,抽掉一篇已排好的稿子就成了。陈忠实骑着自行车返回小寨的路上,心里一直不能平静,他被王汶石和杜鹏程前辈们对他的关心着实感动了。

1976年的《无畏》之后,陈忠实一直感到有一种无形的压力,自觉尴尬而羞愧。《信任》是他沉寂三年后的又一次重要的亮相之作,能得到陕西文学两棵大树的肯定,陈忠实心里感到一些踏实的同时,更多的是感动。他感到了老一辈作家身上那种令人敬重的人格魅力。

《无畏》作为小说发表之后,引起了不小的反响,但随着“四人帮”的覆灭和政治情势的变化,《无畏》对陈忠实的影响,已经超越了文学范围。陈忠实自己也开始了反思和反省,其深刻程度他自称为“自虐式的”,时间长达两年。直到1979年春天,他才从沮丧的情绪中舒缓过来,重新铺开稿纸写小说了。他一口气写了三篇小说,3月,写成短篇小说《小河边》,4月,写成短篇小说《幸福》和《徐家园三老汉》,但一下都还没有发表。5月应《陕西日报》编辑吕震岳之约而写成的《信任》,交给《陕西日报》一个星期就发表了出来,对他无疑是一个巨大的鼓舞。在这样的处境和心境之中,杜鹏程的鼓励和支持,王汶石的肯定和推荐,陈忠实除了恢复文学创作的自信心之外,更重要的,是他在感到文学前辈人情温暖的同时,意识到了与文学品质紧密相关的文学人格的重要性。陈忠实自己也认为他是“走了弯路的青年作者”,一个自学的文学青年,一个主要在农村基层工作的业余作者,确如在黑暗中摸索前行,个人的和时代的多种复杂因素汇集一时,“走了弯路”几乎不可避免。世俗的嘲笑、冷眼甚至打击可以料到甚至也不可避免,但大树就不一样了。大树脚踩大地,头顶苍天,自然高瞻远瞩,胸怀博大。陈忠实由此而参悟到了作家的人格与境界的内在联系,境界与思想高度的内在关系。陈忠实后来形成的关于作家人格精神与思想境界密切关联的观念,大约就肇端于此时的感受和思考。

陈忠实后来回忆说:“我更想到另外一层,他们早已是文学大树,这样关注一个走了弯路的青年作者,在他最需要支持和处于羞愧心境的时候,做出如此热诚的举动,足够我去体味《风雪之夜》创造者的胸怀、修养和人格境界了;具有这样的人格境界的人,才能酿制出《风雪之夜》这样的蜜来。我要接受的显然不单是《风雪之夜》书的艺术,而是创造者本人的人格魅力了。许多年以后,我经历了更多的创作实践,也多多少少经历了新时期以来的文学进程,也许是增长了不少的年岁,愈来愈觉得作家自身精神境界和人格修养对于创作的关键性作用了。制约作家感受生活挖掘素材深层提炼的因素中之最关紧要的一条,便是人格精神;人格精神的错位,往往会把良好的艺术天性矮化了,令人惋惜。”(陈忠实:《为了十九岁的崇拜——追忆尊师王汶石》,《陈忠实文集》陆,广州出版社,2004年5月第1版,第137页)

王汶石对陈忠实创作的关注和关心不限于一时一篇。陈忠实历经数年、多次修改的中篇小说《初夏》在《当代》1984年第4期发表后,王汶石阅读之后很快给陈忠实写了一封长信,细致地评说这部小说的优长与缺憾。1990年,陈忠实和田长山合作的报告文学《渭北高原,关于一个人的记忆》在《陕西日报》刊出以后,王汶石又以写信的方式给以评点。这一切,都如春风化雨,滋润着陈忠实的心田,使他得以更稳健的姿态走自己的路。

二十 灞桥文化馆的日子

1980年的春节刚刚过罢,西安市郊区分为雁塔、未央和灞桥三个区。陈忠实所在的郊区文化馆亦随之一分为三。陈忠实选择了离家较近的灞桥区文化馆。妻儿老小还在乡下,依赖生产队生活,他回到灞桥,关照家里方便。而且,家里的自留地还得他务弄。

新设立的灞桥区党政办公地在西安东郊纺织城,一时缺少办公房舍,就把文化馆暂且安排到距区政府机关约十里之外的灞桥古镇上。灞桥古镇有一家电影院,据说是1958年大跃进年代兴建的文化娱乐设施,是以木材和红瓦构建的放映大棚。放映棚后边,有一排低矮的土坯墙平房,是电影工作人员宿舍兼办公的地方。如今这里腾出一半,给文化馆干部入住。门前挂出一块白底黑字的招牌:灞桥区文化馆。陈忠实是副馆长,分到一间小屋,里边配备了一张办公桌,两把椅子,一块床板,宿办合一。陈忠实给自己买了一只小火炉,用以烧水做饭。煤按统购物资,每月定量,到灞桥南边的柳巷煤店去购买。陈忠实此时还兼着灞桥区文化局的副局长(西安市灞桥区党委1980年4月5日任命),本来可以在区政府给文化局分配的稍好的办公室办公,但他选择了和文化馆干部搅和在一起。

陈忠实选择到文化馆,一是图这里清静,二是喜欢这个千年古镇。此地乃古人折柳送别之地,能让人生出诸多文化联想。灞桥南头又是他的高中母校,他于此曾读书三年,平添了一缕温情。重要的是,陈忠实觉得这个古镇富有文学情调,合于自己的心性。

这个时期的陈忠实,生活习性、生活方式与当地的农民差不了多少,但内心深处,却还是有一种不同于一般农民的文化情调的。农民的生活基本上是实用的,而陈忠实,一般的也讲究实用,但对自然与生活,无疑多了一重审美的眼光。早春时节,灞河刚刚解冻,陈忠实喜欢到长堤上漫步,探看杨柳枝条上春色着未。

夏日傍晚,他喜欢把脚伸进水里,静静地看长河落日,看它如何由灿烂归于淡漠。深秋时分,他徜徉于灞河滩里,眼看着杂草野花一日一日变得枯黄,也会有悲秋之感。隆冬时节,柳细河瘦,望远处雪原茫茫,心绪亦随之悠远。而灞桥古镇每逢集日,男女乡民推车挑担,拉牛牵羊,拥挤着,吆喝着,又是一番生动的生活景致。时代刚刚跨入20世纪80年代,古镇周边的乡民有一种春回复苏的气象,他们纷纷聚集于集市,脸上有一种刚刚获得喘息的轻松,脚下却是奔向好日子的急迫。古镇也呈现着先前未有的活力,牛马市场,木材市场,小吃摊前,市声嘈杂,人声鼎沸,陈忠实时常徜徉于此,沉迷于此,内心激荡着,思绪飞扬着。

傍一弯灞河,依一堤柳绿,古镇灞桥近连城市,远接乡野,西望长安,东眺关外,闹中有静,僻而不陋,陈忠实觉得此地甚佳,非常切合他的生活习性和生存心理。

这一年的夏天,陈忠实落脚古镇半年之后,一个酷暑三伏最难熬的日子,有一个小伙子走进电影院后院的平房,来找陈忠实。此人是《北京文学》的编辑刘恒。一见之下,陈忠实急忙让座,递茶。陈忠实知道,从西安城里到灞桥,来一趟不容易。两者之间只有一条13路公交汽车,一小时一趟,人拥挤,路不平,行车很慢。一个来自北京的编辑,居然冒着酷热造访,陈忠实自是感动不已。刘恒喝着粗茶,说他来约稿,是《北京文学》小说组组长傅用霖让他来的。陈忠实与傅用霖1976年相识于北京的《人民文学》创作培训班。有了这层关系,陈忠实觉得与刘恒一下子亲近了许多。

俩人聊了一会,中午饭时,陈忠实说去吃牛羊肉泡馍,刘恒说好。陈忠实把灞桥镇上的吃店心里盘算了一下,电影院对面,有镇上的供销社开办的一家国营食堂,虽有几样炒菜,但味道不怎么样;然后就是面条了,有8分钱一碗的素面条和1毛5一碗的肉面条,镇上有多家,但拿不出手,不能招待远方客人;最有地方风味特点的饭食,在西安,那就应当数羊肉泡馍了。其时经济政策刚刚松动,古镇上先有了一副卖豆腐脑的挑担,紧跟着就是这家牛羊肉泡馍馆开张。这家仅有一间门面的泡馍馆乍一开张,就引起争议,而且这个争议旷日持久。所议者乃是重大是非,关乎两种制度和两条道路的问题。争议不断,而牛羊肉泡馍馆生意日隆,从早晨开门到天黑很久,食客盈门,排队编号,店伙计粗着嗓门呼喊着号码让客人领饭的叫声从早到晚响个不停。午饭时间,一间门面四五张桌子,无法容纳汹涌而来的食客,门外的人行道上,食客便或站或蹲,黑压压一片。

陈忠实领着刘恒走出电影院的敞门,走到熙熙攘攘吃着喊着的一堆人跟前。陈忠实要了优质泡馍,俩人便蹲在街道边的人行道上,掰馍,等叫,然后大热天吃泡馍,大汗淋漓,后来干脆站起来吃,十分畅快。事隔26年,直到2006年11月,在中国作家协会第七次全国代表大会期间,陈忠实和刘恒在豪华的北京饭店过厅相遇,双方刚握住手,刘恒便笑着说起这一顿午餐。正说着,围过来几位作家朋友,刘恒还向朋友们着意强调是站在街道边上吃的。

陈忠实在灞桥区文化局任副局长,分管的是农村业余文化,主抓农村业余文化创作活动。从1981年开始,他连续办了九期“文学创作讲习班”,为灞桥区农村培养了一批业余创作人才。有一次,文化馆要举办一期创作讲习班,陈忠实到西北大学中文系当面去请蒙万夫来讲课。路上,陈忠实担心“庙小难安大神”,没想到给蒙万夫一说,蒙万夫满口应承。陈忠实又抱歉地说,文化馆没有车,他也借不来车,到时候只好委屈蒙老师坐公共汽车去。蒙万夫说:“你这人,作那个难干啥哩!你给我说清去灞桥该坐哪路车,在哪儿乘车、换车就行了,再就甭管了,保证误不了讲课。”陈忠实一一说了。到了讲课的日子,陈忠实早晨起来还没有来得及吃早点,蒙万夫已经走进他的屋子。蒙万夫进门轻松地说:“汽车方便得很嘛!路也不远。”陈忠实知道,蒙老师是以轻松的话来解除他的窘迫,他心里很感激。

蒙万夫的讲演大获成功。蒙万夫不用讲稿,不坐椅子,一直站着讲,一口气讲了三个多小时。蒙万夫从法国的巴尔扎克、雨果讲到俄国的托尔斯泰,然后又讲到中国的柳青,讲到1980年中国文坛那些活跃的中青年作家及其作品,陕西的中青年作家及其作品,视野开阔,旁征博引,深入浅出,趣味盎然,艺术理论与创作分析紧密结合,非常适合业余作者的接受。灞桥地区的农村、工厂、学校等单位的五六十名文学爱好者听了这个讲演,感到很有收获。有几个学员还直后悔没带录音机,说把这场讲演录下来再整理出来,就是一篇很好的关于创作的论文。

日子是散漫的,但陈忠实心中有明确的目标。在文化馆,他的目标就是读书和写作。我们看一笔他在1981年的创作和与创作有关的流水账:

1月,写成短篇小说《土地诗篇》。刊《长安》1981年第6期。

1月18日,写成短篇小说《短篇二题》。刊《延河》1982年第5期。

1月11日草,2月改,写成短篇小说《乡村》。刊《飞天》1981年第6期。

3月26日,写成言论《短篇小说集<乡村>后记》。

4月,写成散文《 面对这样一双眼睛》。刊7月12日《西安晚报》。

9月,写成言论《看<望乡>后想到的》。刊《银幕与观众》1981年第11期。

10月14日,写成报告文学《崛起》。刊《延河》1982年第1期。

其他具体月日不详但是在本年写成的有:

特写《可爱的乡村》。刊 11月8日《陕西日报》。

短篇小说《正气篇——<南村纪事 >之一》。刊《北京文学》1981年第10期。

短篇小说《征服——<南村纪事>之二》。刊《奔流》1982年第1期。

短篇小说《丁字路口——<南村纪事>之三》。刊《奔流》1982年第12期。

共计:短篇小说6篇,散文、特写2篇,报告文学1篇,言论2篇。

另有往年写的三篇短篇小说《尤代表轶事》《苦恼》《回首往事》于这一年分别刊于《延河》1981年第1期、《人民文学》1981年第1期、《长安》1981年第2期。

4月中旬,参加由“笔耕组”组织召开的农村题材创作座谈会。老新闻工作者、评论家杨田农在发言中说:“究竟当前农村生活的主要矛盾是什么,‘左’的东西还是不是主要的东西?应该说,当前生活中的种种矛盾,还是来源于‘左’。陈忠实的作品,受到人们的重视,一个总的主题,就是批判农村中‘左’的错误思想。前几年,他的作品揭露批判‘四人帮’的‘左’的路线的危害;这几年则是清理‘左’的流毒,像最近发表的《第一刀》等就是这样。广大人民要求从中国国情出发建设社会主义,当然要清理这些‘左’的错误思想。”陈忠实在发言中说,这几年在写作中,他的最大苦恼就在于对农村生活中主要矛盾和矛盾的各个方面摸不准,看不透,常常陷入就事论事的境地。他认为,只有更深入地认识我们这个变革的时代,才能更深刻地表现我们这个时代的变革。

6月25日,中国作家协会西安分会在西安举行茶话会,祝贺陕西三十多位作家的三十六篇(部)文学作品获奖。陈忠实近年获奖的作品是:短篇小说《信任》,原刊《陕西日报》1979年6月3日,获中国作协1979年全国优秀短篇小说奖;短篇小说《立身篇》,原刊《甘肃文艺》1980年第6期,获《甘肃文艺》1980年短篇小说奖;短篇小说《第一刀——冯家滩记事》,原刊《陕西日报》1980年11月2日,获《陕西日报》1980年好稿奖一等奖。陈忠实在会上发表了获奖感言《回顾与前瞻》。

夏天,在与青岛隔海相望的黄岛上,参加由《北京文学》小说组组长傅用霖组织的文学笔会。

1981年,陈忠实39岁,临近不惑。他感觉生命已到了中年,自觉有一种紧迫感。他强烈地意识到,应该在文学上寻求一种突破了。