从《兴福寺半截碑》到 李北海书法

王永贵

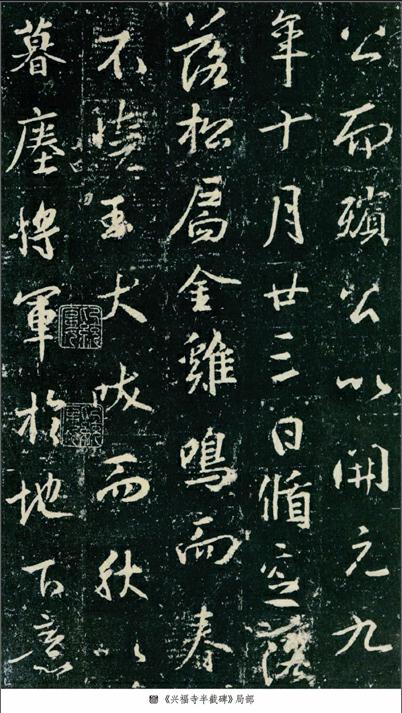

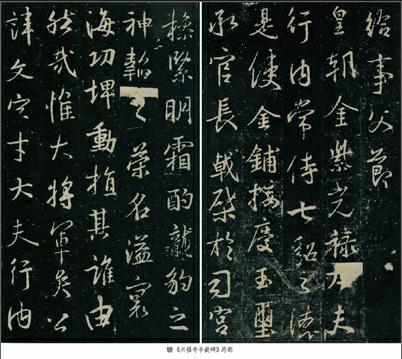

西安碑林有块半截碑,这就是大名鼎鼎的《兴福寺半截碑》。《兴福寺半截碑》非常有名,号称是“集王右军书法”。在唐代集王羲之书法刻碑,是传播王羲之书法的重要手段,《半截碑》是继《圣教序》之后,又一块王书集字的代表性碑刻。

《兴福寺断碑》,明万历年间在西安出土,出土时因缺少上半部分,故俗称“兴福寺半截碑”。残碑有“公讳文”,“公”上面有一“吴”字,碑又称“镇国大将军吴文碑”。学术界上,对这个“吴”字存有争议,清人翁方纲说此字,不是“吴”而是“矣”字。

从残碑的前后文看,“惟大将军矣,公讳文字才”,似乎又有点不太通顺,一个人有名有字,可是姓哪去了?学术界存此一说,多数人不以为然。吴文在两唐书中无传,也就很难考证碑的主人。此碑为集王书十八家之一,声明仅次于《怀仁集圣教序》。

在《半截碑》的碑文中,有“开元九年”的字样。吴文死于唐开元九年,我们可以认定,此碑刻于“开元九年”,甚至是这以后的一段时间。开元九年,即公元721年,距《圣教序》的咸亨三年,也就是公元672年,已经整整过去了49年。

这49年当中,在中国书法史上,曾发生了两件重大事件:

第一,李世民的去世,大量王羲之的墨迹,包括摹本被带入墓葬;第二,唐高宗李治和武则天的合葬,又带走一大批重要的墨迹。到弘福寺沙门大雅,集《大将军吴文碑》的时候,世间王羲之的墨迹,就已经没有多少了。

于是问题来了,大雅集字的底本,到底从哪里来的?

在这块碑上刻有:“碑在京兴福寺陪常住,大雅集晋右将军王羲之行书勒上。”此碑虽号称是“集字碑”,但是我们绝对不敢保证,大雅集的就是王羲之的字。此碑在临习的时候,和《圣教序》有明显的区别,这块碑行气非常连贯,绝非是一块简单的“集字碑”。

这块碑在临写的难度上,显然次于王羲之其他碑帖。在笔法上,《半截碑》的笔法不尽统一,王羲之“内”笔法,和王献之的“外拓”笔法相互掺杂,在用笔习惯上更接近王《伯远帖》。比如“惟大将军”的“大”字,一横用的是外拓笔法,一撇一捺用的是内笔法。

纵观大雅的用笔习惯,凡上面短横的用笔,一般都是使用外拓笔法。比如“霜酌”二字,开头的第一笔,都是使用的外拓笔法。“行内”的“内”字起笔一竖,同样采用的是外拓笔法。从这块碑的总体风格来说,用笔以内笔法为主,掺杂有少量的外拓笔法。

《半截碑》的精神与筋力,仿佛是王羲之的手笔,但总体生动程度上,绝对比不上《怀仁圣教序》。这块碑书法的古淡之趣,被历代书家所重视,它和《圣教序》相互参照,被后代视为,破解王羲之书法的一个门径。

《半截碑》的字体结构,总体上是以方正为主,而《怀仁集圣教序》结构瘦长,如果套用回子格,每个字都暗含黄金分割。这就是王羲之的书法和其他人最大的不同。王羲之字体结构生动,在字体的偏旁运用上,有高低错落避让、疏密向背等丰富的变化。而纵观其他书家,每个字的变化程度,跟王羲之比起来要差很多。

通览《半截碑》的字体,左低右高规律明显,大量右边应该下沉探底的笔势,往往表现得不够充分。纵观通篇布局,笔笔呼应,字字连贯,无断续处,无任何呆滞之处。《半截碑》给人一种笔不离纸,腕不停运,有通篇连贯的气势。

从上面的分析中,我们可以认定:《半截碑》根本不是什么“集字碑”。大雅和尚孰知“二王”笔法,在参照《圣教序》的布白,由大雅和尚进行的一次创作。

大雅和尚在创作中,成功地模拟了“二王”的书风。至于《半截碑》所说:“大雅集晋右军将军王羲之行书勒上”,这只是一种说法而已。碑的第一行,很可能是大雅和尚集字的成果。但是,碑文的主题部分,则是大雅独立创作的产物。

《弘福寺半截碑》,在这一个集字、仿写、创作的碑中,我们很难判定,它到底是集字还是仿写。所以,大雅和尚作为僧人,一般不会打诳语。在这个碑的诞生过程中,很可能在半推半就之间,被说成了“集王羲之书法”的大作。

在所有集字帖当中,能够和《圣教序》媲美的,只有《集王羲之书金刚经》。《集王羲之书金刚经》其一特点是字数多,全文有五千多字;第二,文字布局比《圣教序》更为生动;第三,文字量大,重复的字数也多,大量的文字出自《圣教序》,移植的准确度非常高;第四,还有部分字出自《半截碑》,甚至是我们没有见过的王字,但是相对选取的数量较少。

唐朝中期,在集王羲之字体潮流之下,追随王羲之,书写王羲之式的行书,也必然成为一种历史趋势。如果把《半截碑》,作为模仿王羲之的一种表现,那么,中唐时代的李邕李北海,则是临王羲之最成功的书家。

李邕的一生,书写过八百多块石碑,最著名的有《李思训碑》、《叶有道碑》、《岳麓山寺碑》、《端州石室记》、《法华寺碑》、《东林寺碑》、《卢正道碑》、《李秀碑》、《任令则碑》等大量的碑刻。传世墨迹有《古诗十七首》、《出师表》,以及在《淳化阁帖》传世的《晴热帖》等。

明朝书画家董其昌说:右军如龙,北海如象。这当然说的是他们的书法气势。而清朝诗人冯班则说:董宗伯云王右军如龙,李北海如象;不如云王右军如凤,李北海如俊鹰。

虽说李邕李北海的书法不错,但要跟王羲之一较高下,似乎还有很大的距离。对李北海评价,最客观的是李后主李煜。他说:“李邕得右将军之气而失于体格。”他说李邕得到王羲之书法的气脉,但是失去了王羲之书法的体格。

在中国书法史上,真正的尊神是王羲之,李邕不过是一个追随者。正如欧阳询、虞世南、褚遂良等,没有人能够超越王羲之。但是,李煜恰到好处地说出,李邕是一个善学之人。他成就不了王羲之,但是在取舍之间,却形成了自己的风格。

李邕书法在历代书家当中,可以说是一个清逸脱俗者。

《宣和书谱》说,邕初学,变右军行法,顿挫起伏,即得其妙,复乃摆脱旧习,笔力一新。《宣和书谱》讲的很清楚,李邕书法的底子来自王羲之,他学王羲之比起其他人来,则要简单得多。因他只学王羲之的行书,不学王羲之的草书,更不学王羲之的楷书。

唐朝书法家李阳冰说,李邕是“书中仙手”。书中仙手自然善于选择,他选择了王羲之的行书,并在《圣教序》的基础之上,发展出自己的书法风格。李邕关于书法风格,有一句他自己的名言:学我者死,似我者病。要确立自己的书法风格,必须在掌握前人的基础上,发展出自己独特的东西。

如果说,大雅《半截碑》走的是山阴路线,那么,李邕确立的书法风格,则是在掌握王羲之用笔之后,融入北派书法结构的产物。

在李邕早期书法《清热帖》和《缙云三帖》中,书法风格还停留在山阴路上,那么,晚期的代表作《李思训碑》、《岳麓山寺碑》,则是融合隋朝书法家丁道护的书法风格,形成的一种新的书法风格。介于这两种风格之间,李邕的《端州石室记》、《出师表》、《古诗十七首》,则是一种中间过渡性的书体。

李邕(678-747年),李北海,也称李括州,字泰和,唐代书法家。李邕和李白、杜甫,是同一时代人,在年龄上长于杜甫、李白一辈儿。在《新旧唐书》中,李氏父子被说成是广陵江都人,也就是现在江苏的扬州。很可能《旧唐书》作者搞错了,《新唐书》的作者照书抄袭,跟着也把他籍贯搞错了。

杜甫在《八哀诗》中写到“江夏李公邕”,颜真卿《孙逖文公集序》亦称“江夏李邕”。

据《李善李邕父子是江夏人而非江都人》一文,李娅文中引用李邕家族墓志,李邕和他的儿子李歧、孙子李正卿,以及堂弟李睦的墓志铭,证实他的家族都是“江夏李氏”。在周绍良《唐代墓志汇编》中,有墓志拓片可供参考。

李邕少年成名,天资聪敏少具才识,获得博陵(今河北辖内)诗人崔沔的赏识。在崔沔的推荐介绍下,李邕在秘阁读了几年书。在唐代能在国家图书馆,或者国家档案馆读书,学识自然不同平常。后来,李邕被唐诗人李乔发现,推荐朝廷召为左拾遗。

李邕到任不久,正赶上御史大夫宋弹劾张宗昌、张易之兄弟。稍了解唐朝历史的人,都知道这二位,是武则天的面首,无人敢得罪。武则天面对宋的弹劾,并不同意他的请求。

这时,李邕作为一个七品言官,不顾左拾遗官职卑微,跟随宋在朝堂上直言力谏,武则天这才同意了宋的请求。

第二年,唐中宗继位。任命术士郑普思为秘书监,李邕再次挺身上书诤谏。他的建议虽没被采纳,但是刚正不阿的性格,和正直秉性及见识为世人敬重。正因为这样的性格,让他的仕途充满坎坷,他一生四次被贬官、两次遭陷害,最后死于奸相李林甫手中。

正如三国时期文学家李康的《运命论》所讲:木秀于林,风必摧之;堆高于岸,流必湍之。一个人,一旦占据了道德高地,各种流言蜚语,必然会向他袭来。更何况李邕才华横溢,性情刚直,在官场上必然会遭到别人的排挤。

当时就有人对李邕说:“君如干将莫邪,难于争锋,然终虞缺折耳。”李邕所处的时代,正当盛唐逐渐走向衰落。朝廷中,派系斗争持续不断,此起彼伏的官场动荡,一般人都难免遭受波及。像李邕这样刚直的人,难免一而再、再而三遭受贬官,升迁犹如过山车,起伏跌宕。

在唐中宗时,李邕出为南和令,贬富州(今广西辖内)司户;唐隆元年,召为左台殿中侍御史,改户部员外郎,不久被贬为崖州(今广州辖内)舍城丞;开元三年,被召为户部郎中。不久遭人诬陷,被贬为括州(今浙江丽水)司马。后又征为陈州(河南周口辖内)刺史。开元十三年(725年),李邕获罪几死,后贬为钦州遵化县尉。后又转迁括、淄、滑三州刺史。唐玄宗天宝初年(742年),李邕先后为汲郡、北海太守。

李邕一生性格豪奢,行为不拘小节,在官场上缕缕遭人暗算。天宝六年(747年),李邕被李林甫派人杖杀,终年七十三岁。

大雅和尚的《半截碑》,和李邕书法都是从“二王”入手,但是他们反映的风格却截然不同。前文说过,大雅的用笔风格,以内为主外拓为辅,笔法风格和王《伯远帖》相似。但是,相对于《伯远帖》,《半截碑》结构过于拘谨,而《伯远帖》如天女散花,飘飘洒洒潇洒有致。

李邕字体结构,同样是左低右高,纵横驰骋有余,而用笔使转不足。换一句话说,那就是李邕每一个字,过多地注重单划的构建,形成的笔划过于刚猛。最具风格的《李思训碑》,线条瘦硬充满力度与弹性,但是在转折之处,往往是硬性的折笔,缺少王体的圆形线条。

李邕的书法,就像他的性格一样,刚猛有余而弹性不足。

(责编:李禹默)

备注:李邕生平,参考朱关田《李邕及其书迹》