融物—诗意的心灵

融物—诗意的心灵

艺术总是伴随着心灵的成长而划下美丽的印痕,无需刻意经营,也无需着意修饰,是缠绕在心田的藤蔓,是生长在心间的兰花,在思想之水的浸润下蓬勃生长,灿烂花开!

画家要有诗意的眼光,才能“与物相宜”,同样还要有诗意的心灵,才能“寓情于物”。把眼中所见,与物对应,心灵所感,应物生情。色彩以随类赋彩为立象语义,而在随类赋彩中感悟诗意的心灵,赋以万物灵性的色彩。“随”的意义在中国美学观念与创作实践中却是可以物物互换、心性互换的。既以随物之类,赋物体之原色,亦可随心识之类,赋心象之颜色,物体之颜色是客观物化的世界之原本,而心象之颜色却是带有画家感情与思想色彩的意象颜色,因而可指涉为中国工笔画的颜色既可以表现世界万物之本真,亦可表现万物因人之感而生而动之情感色彩。

这种色彩观自然是从中国传统文化思想中游离出来的心性所致。六朝时玄学家们畅言:“自然之理,有寄物而通也。”(郭象《庄子·外物注》)宗炳的“以形写形”就是要再现“自然之理”而见其道。道又是常而不变的,“法”却是可变而且常变的,所以后人说“法无定法”。“至人无法”之说,其实我们现在看来是有道理的,“法”是人们对事物的一种常理的认识和规定,它会随着人们认识的不断深入和不同而有所改变和调整,那么“法”在某种程度上就具有可变性。从这个道理上来说,“法无定法”是善于思考的画家和理论家提出的一个非常具有探索性的问题。而在画家的眼中、胸中、笔下,绘画所表达的是畅形、畅神、畅意……是以诗意的眼光、诗意的心灵抒发诗意的感悟,挥洒诗意的热情!即使是理性的归纳和总结,同样也具有活泼的诗意之性,并以此作为绘画的精神介质。王国维先生曾经在《人间词话》中说过这样一段话:“诗人对宇宙人生,须入乎其内,又须出乎其外。入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故有髙致。”这段话的意思是诗人对于宇宙人生,必须能够进入其中,又必须能够跳出其外。进入其中,所以能够描写;出乎其外,所以能够观察。进入其中所以才会有生气。出乎其外,所以才会有高致。诗人写诗与绘画同源,这也正像我们画人物画一样,对于生活中人的千姿百态,种种性状,只有深入了解,细心体察,以心灵在场的方式接通生命的本真,才能掌握所描绘的对象生动而微妙的千变万化。而要把这种生动的形象赋予作品人文的内涵,自然是指切身感受、观察入微还是不够的,还要细心地体会,站在观赏者的角度品味其中的奥妙。正如朱光潜先生所说:“艺术家在写切身的情感时,都不能同时在这情感中过活,必须把它加以客观化,必定由站在主观的受偿者退为站在客观的欣赏者。”人世的千姿百态若浮云掠空,作为画家的选择只取那最洁白动人的一片云……

对于外在世界来说,艺术家所创造的世界是收摄,是凝结,以微景而囊众景,以一气通大千。对于鉴赏者来说,艺术世界又是一个渐次打开的世界,将你心灵中的烟云风暴推出,你的记忆、想象,你的生命体验,都在这艺术的空间中缱绻。艺术家的创造就是表现这样的生命之象,你来观,你便加入这样的世界,你加入了这世界的气场,你与这世界便交汇、流荡起来。所以对于中国绘画艺术来说,既随物以婉转,亦于心而徘徊,是整体生命的跌宕浮沉。艺术家在这跌宕浮沉中观照自然万物,观照生命情态,诗意的心灵与世界相映照,捕捉感动心灵的瞬间,演化为隽永流芳的色彩真境。唯其如此,色彩的绚烂才能归璞于真,色性天然;绘画的感染才可以历久弥新,探无止境!

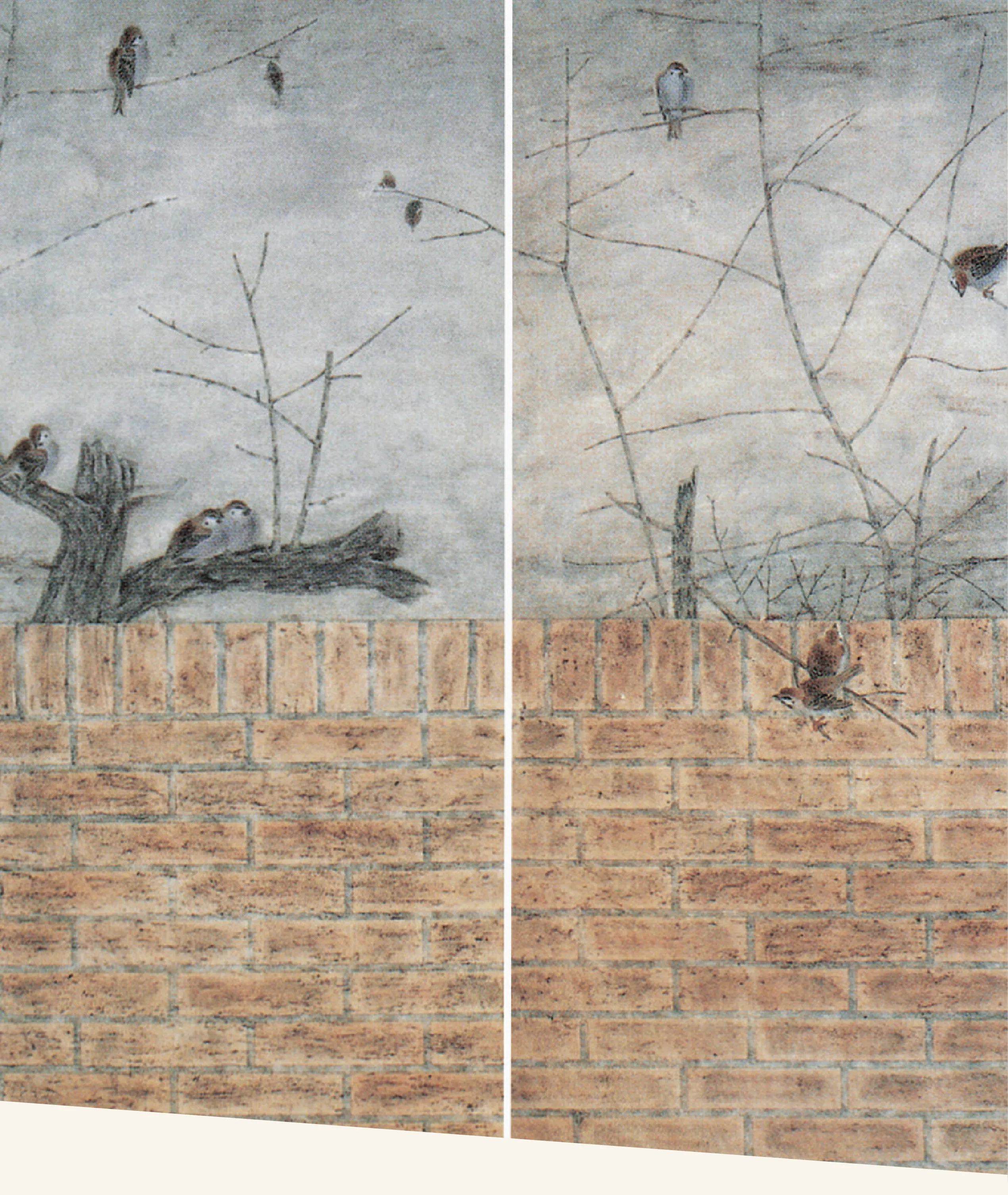

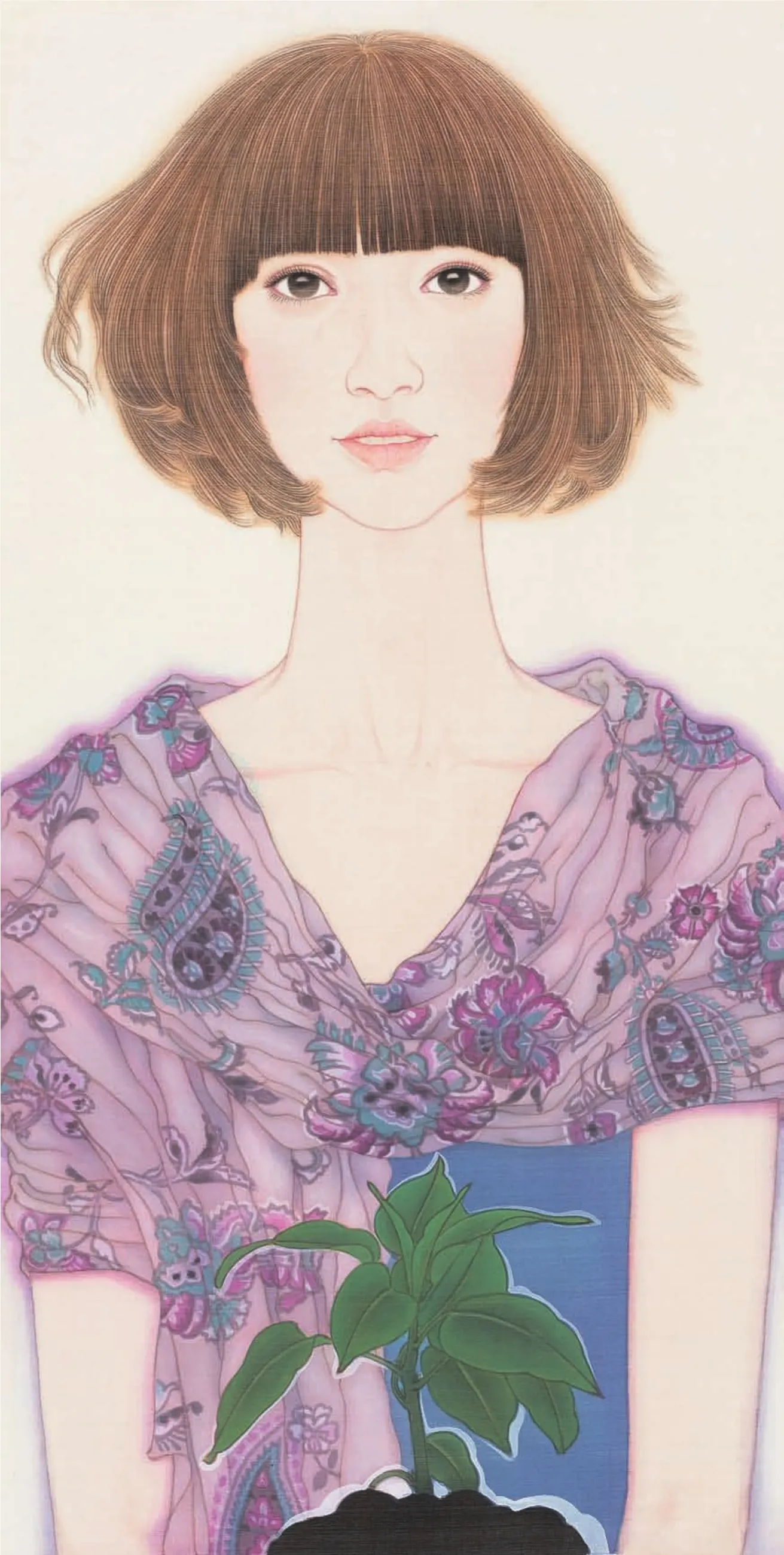

清尊素影之二 80cm × 50cm 2012年

清尊素影之三 70cm × 35cm 2013年

清尊素影之六 80cm × 50cm 2013年

清尊素影之七 70cm × 35cm 2014年

清尊素影之九 81cm × 51cm 2015年

清尊素影之十一 70cm × 35cm 2015年

清尊素影之十二 70cm × 35cm 2015年

清尊素影之十三 80cm × 50cm 2015年

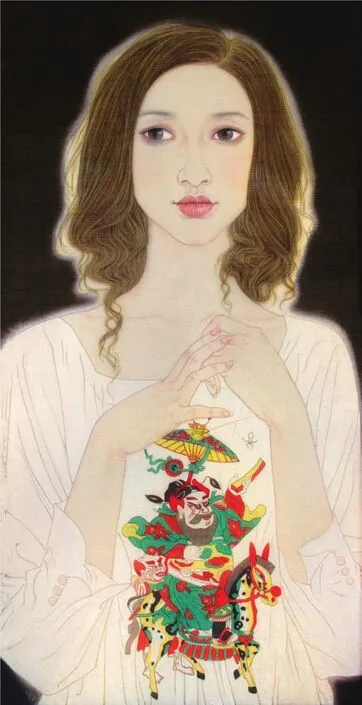

天使之翼之二 80cm × 50cm 2015年

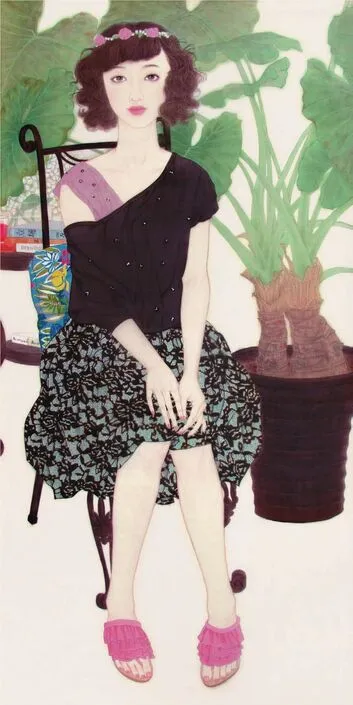

无语的心情之四 140cm × 70cm 2014年