高职创新教育与创业教育课程衔接的研究

——以台湾地区高校创造力教育实践为例

扬州工业职业技术学院 颜正英

一、引言

李克强在2015政府工作报告中提出把“大众创业,万众创新”打造成推动中国经济继续前行的新引擎,从而在神州大地上掀起了创新创业的新浪潮。建设创新型国家,依靠创新型人才的培养。因此,高校应该转变人才培养观念,创新人才培养模式,突出培养学生的创造性思维和创新创业能力,努力把高校打造成为创新创业型人才培养的主阵地。

二、创新教育与创业教育的比较

创新创业教育是一种创新教育和创业教育相互融合的素质教育。在国内,一般统称为创新创业教育。实际上,创新教育与创业教育既有区别也有联系。首先,创新教育与创业教育着眼点不同:创新教育着眼于学生想象力和创造力的开发,旨在培养学生运用创新思维解决问题的能力;创业教育着眼于创业精神和创业意识的培养,旨在培养学生的创业实践能力。创新教育与创业教育又有着内在联系:一方面,创新是基础,创业为目的,以创新教育为基础的创业教育才是高层次的创业教育。创新成果转化为商品与服务,才能更大地发挥创新的价值;另一方面,创业教育为创新教育注入了动力,推动更多人投身创新。因此,创新创业教育是一项系统工程。

三、高校实施创新教育的意义

(一)高校实施创新教育是培养面向未来生活的公民的需要

创新未必是发明。生活中每个人都在解决着问题,有时候小创意可以化解大危机。创新教育并不是让每个人都成为发明家,而是要让每个人都成为创意生活专家与创意工作专家。马斯洛认为人人可以有创造力,产生于个人生活体验中的创造力也是实现自我潜能的创造能力之一。心理学家将影响人类文化和文明的创造力称为大C(creativity),将日常生活经验所展现出来的创造力称为小C,如营销上的创意,将既有的产品做崭新的包装和应用,就是一种小C[1]。因此,创新的本质是一种面向未来的生存方式[2],创新教育就是如何激发个体把具有创意的点子实践在问题解决上,让生活和工作充满创意。笔者以为,高校的创新教育,并不是要求每个学生都能够开发出一种新技术、推出一种新产品、创造一种新商业模式,而是以“想象力和创造力”的开发为核心,培养学生创新思维、提升学生创新能力,最终使学生具有运用创新思维解决工作、生活问题的能力。

(二)创新教育是提升创业水平,实施发展型创业的需要

大学生创业有两个层次:一个是生存型创业,一个是发展型创业。有人说高校实施发展型创业主要靠“985工程”“211工程”等重点大学的学生,技术创新主要是这些天之骄子的责任。其实,这是一个误区,发展型创业不只是高端技术创新,推出高科技产品,常规技术的改进、传统服务的新设计也是高水平创新,也是发展型创业。高端技术是创新,日常创新也是创新,相反日常创新往往具有更广阔的市场和生命力。“大众创业,万众创新”,不能只靠这些高端技术的创业,也要靠产品、服务的改进来创新创业。因此,高校不能只通过科研来培养学生的创新能力,更要通过普惠式的创新课程来培养每个学生的创新思维,提升每个学生的创新能力,这才是“大众创业,万众创新”在高校的有效落实。

四、中国台湾地区高校实施以“创造力为核心”的创新教育的经验分析

(一)台湾地区高校实施以“创造力教育”为核心的创新教育的背景

2014年夏以来,笔者和课题组成员先后多次赴台湾地区高校研修,对该地区的创造力教育进行了深入研究。通过一年的研究,我们发现,与创业教育相比,台湾地区更加重视以“创造力”为核心的创新教育。台湾地区秉持“人人皆有创造力”“创造力是可以教的”等教育理念,希望通过创造力教育,激发整个地区的创造力潜能[3]。因此,台湾地区教育主管部门制定了从小学到大学、从学校到社会的完整性的延续性的创造力教育政策和教育计划,面向全体学生开设创造力教育课程,鼓励全社会力量参与创新,形成创新的文化氛围。

2013年博鳌亚洲论坛发布的《亚洲经济体竞争力年度报告》显示,台湾的创新能力、人均实用专利申请数量在亚洲37个经济体中持续保持领先地位[4]。在创造力教育政策和高校创造力教育的推动下,台湾学生在国际创意大赛、设计大赛中屡屡获奖。亚太区的十大设计名校中,台湾地区就占据六所[4]。

(二)台湾地区高校实施以“创造力教育”为核心的创新教育的经验

创造力是创新的火苗。台湾地区高校非常重视创造力教育,大多数高校成立了创新教育的相关组织,专门推动创造力教育,如成立“创意学院”“创新与创造力研究中心”“三创研发中心”“创意成型中心”“创新育成中心”“创意实验室”“创意创新学程”(创新训练班)等机构。通过实地参访和查询选课系统,了解到98所台湾地区高校课程开设情况,其中69所开设创造思维训练方面的课程,如“创意思考”“创意发想与实践”“创意思考与问题解决”“逻辑与创意思考”等,且多以全校必修课形式开设,旨在激发全体学生的创造潜力。除了开设创新思考方面的必修课,一些高校的部分专业还开设了专业领域的创新选修课程,如“服务创新设计与验证”“创意设计行销”“资讯科技与创新”“文创产品开发实务”等。除开设创新理论课程,不少高校还开设创意实践课程,指导学生创意实作,让创意成真。

关于创业课程,通过走访台湾地区高校和查找资料发现,台湾地区高校并没有普遍开设创业课程,创业课程的开设比例大约占台湾地区高校总数的50%,不及创新课程开设比例高,且这些创业课程大多数是选修课形式,很少是校级层面的必修课。因此,创新教育与创业教育比较而言,台湾地区高校更加重视以“创造力”为核心的创新教育。在开设创业课程的台湾地区高校中,普遍注重创新教育与创业教育的衔接,开设“创新与创业”方面的创业课程。另外,在课程开设时序上,也是先开设创新课程,再开设创业课程。

五、台湾经验的借鉴与启示:构建以“创造力教育”为核心的创新创业教育相衔接的课程体系

高职院校学生在创意产生和转化方面具有自身的优势。高职院校培养高素质技术技能人才,注重实践教学,能够充分调动学生勤于动手、主动探索、敢于创新的学习积极性。学生在实践中发现问题、解决问题,开发了思维,萌发了创意。由于学生的动手能力较强,又有利于创意的转化。高职学生普遍工作在企业的一线,熟悉生产流程,他们的创造力就是生产力。因此,高职院校实施创新教育具有重大意义。本文结合高职学生的特点,探索构建高职院校整合性的创新创业教育课程体系。

(一)整合性创新创业教育课程的设计思路

1.拆掉思维里的墙,插上创新之翅。我们思维里有两堵墙,一堵是非凡创造力的认识误区,一堵是根深蒂固的思维定式,这两堵墙阻碍着我们的创造活动。我们往往会陷入一个“认识误区”,即创造力“非凡论”,往往将创造力与重大发明或科技重大进步关联在一起,如哥白尼创立日心说,达尔文创立进化论,袁隆平发明杂交水稻,从而认为创造力是少数天才人物的专长,是特殊能力的表现,与普通人无关,创造力是不可以教的。

我们还常常会陷入一个“思维定式”。人们在一定的教育和生活环境中成长,久而久之就会形成一种固定的思维模式,我们称之为思维定式或惯性思维。人人都有惯性思维,有时还根深蒂固,而创新最大的天敌就是“惯性思维”,它使人们习惯于从固定的角度来观察、思考事物,用常规的方式来处理事情。

创造力教育,必须首先帮助学生拆掉思维里的这两堵墙。前一堵好拆,案例分析、创新体验,误区即可纠正。后一堵墙难拆,因为教育环境、生活环境、经验、经历决定了我们的思维模式,但必须要拆,因为我们的思维模式决定了我们的创新之路,甚至决定了我们的人生命运。难拆也要拆,要有步骤的拆。而拆掉思维里的墙,打破学生的固定思维模式,培养学生创造力和想象力,是创新教育的第一步。

2.打开创新的工具箱,开启创新之梦。事实上,创新并不完全是闭门苦思,也不是没有方向的“裸奔”[2]。用现成的工具来帮助创新,会让创新soeasy。笔者整理了“创新36技”、头脑风暴法、跳跃联想法、5W2H法、“加减乘除”法、心智图法、马斯洛需求分析法和TRIZ理论等。课程教学中,根据教学需要,选择一些技法进行有针对性的训练。

然而,创造力提升是个系统工程。根据创造力的构成要素,创新需要知识的积累,智力和多种能力尤其是创造性思维能力的提升,以及拥有乐于创造的个性品质。实践中发现,这些工具好像没有那么有效,创新并没有那么容易,创新还需要长期知识和技能的积累。

3.结合专业的创新课程,开拓创新之路。知识是创造力的源泉,没有广博知识的积累,就不会产生创造性的观念和技术。因此,通识教育、专业教育是创新教育的重要组成部分,以专业教育为基础的发明创造是高水平的创造。知识不等于力量,知识的应用才等于力量,知识的创新才更有价值。专业领域的创新是推动科学技术发展的重要力量。创造思维工具是锅,知识是米,锅与米的结合才能煮出香喷喷的米饭。因此,高校既要开设普适性的创造思维训练课程,也要开发与专业结合的创新课程,充分发挥专业知识的作用,让创新能为有米之炊。

高职院校的工程类专业、文创类专业、经济管理类专业都可以开设相应的专业创新选修课程,如机械电子类专业开设“设计与创新”“创意与发明工程”,经济类管理类专业开设“创意设计行销”“服务设计创新与验证”等专业创新课程。

4.开设创新专题实作课程,体验创新之趣。专题实作,创意成真。在创新思维训练、多元创意发想和专业创新课程学习之后,不少学生产生了各种各样的创意。因此,高校可以开设创新专题实作课程,帮助学生筛选创意,指导学生专题实作,提升学生的创意实践能力。创新专题实作课程分为跨专业的创意专题实作和专业创新实践团队的专题实作。大的专题研究持续一到两年,最终形成创意产品或服务的模型。

创新社团、创意工作坊、校内外创新创业大赛、专业设计类竞赛等活动给学生提供了更多的创新实践的机会。学生创意实作完成后,其中的优秀作品可以申请专利,可以参加校内外创新创业大赛以及其他单学科和跨学科的综合竞赛,如数学建模竞赛、机械设计竞赛、电子设计竞赛、“挑战杯”竞赛等。通过参加这些活动,学生直观体验创新的乐趣,激发学生对创新的热情。

5.创业课程衔接创新课程,让创业成为有源之水。开设创业相关课程,衔接前续创新创意课程,让创意产生价值。高校既要开设“创业学”“创业基础”等创业基础课程,也要开设“创业财务与创业计划”“创业与中小企业管理”等创业管理课程,更要开设“创新与创业”“创意实践与创业”“文创产品设计与创业”等创新创业融合课程。一体化的创新创业教育课程,引导大学生由生存型创业迈向发展型创业,从而将创业者个人的发展与国家、民族的创新联系起来。

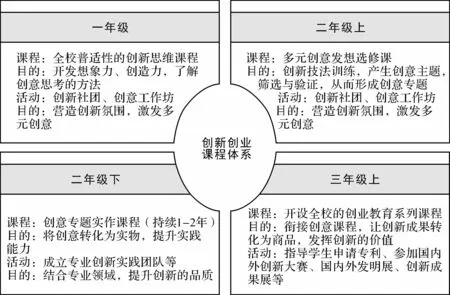

图1 创新创业教育的课程体系

(二)整合性创新创业教育课程体系的设计模型

高校应该面向全体学生,普及创造力课程,并以创造力课程为基础,以创业实践为目标,构建创新教育与创业教育相衔接的课程体系。笔者借鉴台湾地区高校的经验,结合大陆高校的实际情况,依据基础课程、延展课程、(专业)领域课程、实作课程、衔接课程和创业课程的设计思路,提出了整体设计“创造思维训练—多元创意发想—专业领域创新—创意专题实作—创新与创业—创业实践”等六个环节的创新创业课程体系的设想,将创新创业教育贯穿大学教育的全过程,构建了整合性的创新创业教育模型,如图1所示。