工业化与城镇化对农村环境的影响

——以广东省为例

李景秀,李向伟,孔 立

(1.广东白云学院财经学院,广东 广州 510450;2.广东省农科院农业经济与农村发展研究所,广东 广州 510640;3.西南大学经济管理学院/农业经济与管理研究中心,重庆 400715)

工业化与城镇化对农村环境的影响

——以广东省为例

李景秀1,李向伟2,孔 立3

(1.广东白云学院财经学院,广东 广州 510450;2.广东省农科院农业经济与农村发展研究所,广东 广州 510640;3.西南大学经济管理学院/农业经济与管理研究中心,重庆 400715)

广东省自改革开放以来,工业化、城镇化发展迅速,其步伐居全国前列。在这样背景下,不可避免地对农村环境造成影响。从广东省工业化和城镇化对农村环境影响的总体评价出发,采用调查研究的方法,对造成广东省农村环境污染的原因进行分析,原因主要包括:地方政府由于经济利益对“三高”企业限制不够;农村环保工作未能跟上工业化和城镇化进程;欠发达地区仍然重经济利益轻环境保护;城乡一体化环保体制尚未建立;政策法规体系不完善执行不到位;生态环境保护意识淡薄。通过以上分析,探索了广东省农村环境治理的主要原则、对策措施。

农村环境;工业化;城镇化

广东省是全国改革开放和引进外资的先行地,工业化和城镇化步伐居全国前列。但同时,由于受长期以来重城市轻农村、重工业轻农业、重发展轻保护等历史遗留问题的影响,广东省农村环境保护工作整体欠账较多,农村环境污染严重,群众满意度低。尤其是近些年来,随着城镇化建设步伐的加快,一些县、乡(镇)的领导盲目追求“政绩观”,做表面工夫,忽视环境保护的重要性;一些企业钻法律的空子,没有严格执行排污标准,环保意识淡薄。在这样情形下,农村环境污染加剧,导致土壤肥效下降,土地退化,农产品质量下降,农业减产等严重问题。迫切需要加强城乡协调治理,统筹规划,健全法制,在大力推进“双转移”的同时把好环保关,健全县级及镇村环保机构与设施建设,提高农村环保意识,共同保护好青山绿水。

当今世界,环境问题已经成为国际社会共同关注的话题。引发农村环境污染的因素有很多,尤其是在广东省工业化与城镇化快速发展背景下,农村环境面临着众多新问题,治理的对策也无章可循。许多学者从经济、生态、环境等多个学科视角对农村环境的保护进行研究。我们从广东省工业化和城镇化对农村环境影响的总体评价出发,采用调查研究的方法,对造成广东省农村环境污染的原因进行分析,并提出相应的对策。

1 广东省工业化和城镇化对农村环境影响的总体评价

农村环境问题是“三农”问题的重要内容,是城乡“二元”体制结构的缺陷在环境保护领域的表现。与弱势产业的农业和弱势群体的农民一样,农村环境保护也处于弱势地位,从而导致农村的环境问题比城市更加突出和严重。农村环境污染和生态破坏正在逐步瓦解着我国农业的基础条件,给我国经济社会的可持续发展带来了极大的不确定性。

经过多年发展,广东省工业化、城镇化水平已居全国前列。2015年广东规模以上工业增长7.2%,增速比全国高1.1个百分点,全省城镇化率68.71%。然而,在城镇化和工业化的快速发展过程中,环境保护力度的“剪刀差”使得城乡间的环境保护越发不平衡,农村环境保护机制体制不健全、环境基础设施建设滞后等矛盾凸现,严重影响了广大农民群众的生产生活及农村经济社会的可持续发展[1]。与城镇居民相比,农村村民对“生态环境状况”的可接受度低于城镇,而不满意度却明显高于城镇(表1),农村和小城镇生态环境建设刻不容缓。

表1 2015年城乡生态环境状况的评价对比

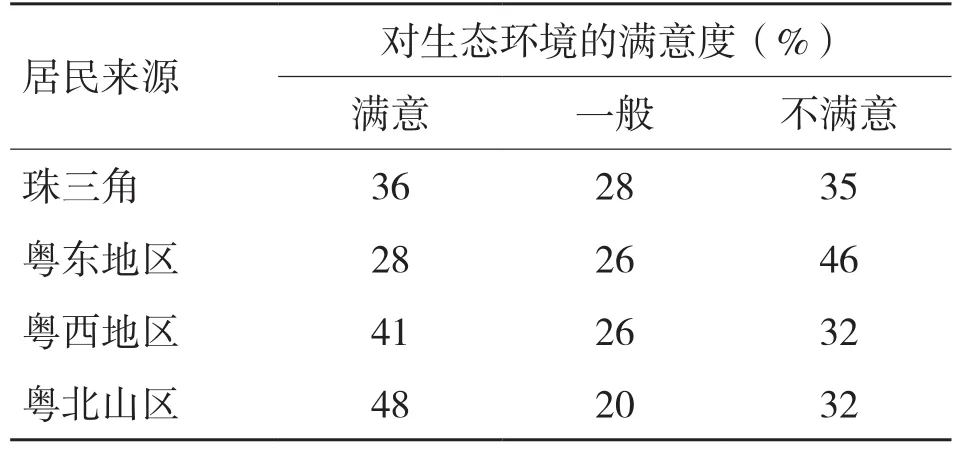

与此同时,对农村生态环境的评价也存在明显的区域差异,《2015年广东省农村状况村民评价》调查报告显示,粤东村民的不满意度,在各地区中持续最高,2015年达46%,而满意度仅为28%;相反,粤北和粤西村民的满意度均在40%以上,分别为48%和41%;珠三角村民的不满意度也较高,为35%,与36%的满意度基本持平(表2)。

表2 不同人群对“本村生态环境”的评价

2 广东省工业化和城镇化进程中主要农村环境污染问题

2.1 产业转移带来的工业污染转移

为破解广东省内的区域发展差异,广东省委、省政府自2005年起推进实施了产业转移战略。随着产业升级转移的推进,珠三角地区的传统工业陆续向省内欠发达地区转移。“产业转移工业园”这一区域经济合作模式在省内全面铺开,但随之而来的环境风险不容忽视。

一方面,随着政府对环保的重视程度日益增强,城市环保“门槛”不断提高,一些资源能源消耗大、工艺技术和设备落后、污染治理能力差的项目难以继续维持,于是转向监管较弱的广阔农村地区,对广东省重要饮用水源地和农村环境安全构成威胁。另一方面,随着城市规划的变更,大量城市工业开始向城郊的工业园区转移,由以往城市内部的分布式排污,变成了城郊集中式排污;同时,在空间距离上,绝大部分工业园区占用原有农村耕地,污染向农村地区快速进逼。这种污染转移在公众评价调查中体现明显。

从广州不同城区来看,周边城区市民对“空气环境”和“水环境”的不满意度最高,分别为39%和43%;中心城区市民对这两种环境质量的不满意度也较高,分别为36%和34%;而外围城区市民对“空气环境”的满意度较高,为31%,但对“水环境”的不满与中心、周边城区同样突出,不满意度为38%(表3)。

表3 广州市不同人群对“空气环境”、“水环境”的评价

2.2 周边传统小工业污染屡禁不止

由于历史原因,乡镇工业往往起点较低,资金、技术力量薄弱,经营粗放,环保设施配置不到位,对农村的污染严重。据统计,乡镇工业企业排放的废水、废气和固体废物已经占到工业污染物排放总量的50%以上。

此外,工业化发展阶段和工业产业规模也对区域工业污染强度产生了不同的影响。符鹏等[4]研究表明,广州市3种生产规模的企业中与环境污染物关联最大的是小型企业,其次是中型企业,大型企业最小。而广东省的工业化发展进程非常不平衡,在珠三角地区大中小型企业的工业产值分布较为均匀,但在其他3个地区,平均工业规模较小,存在着大量的中小型工业企业,由于布局分散,不利于集中治理,消减污染物的边际成本高。

2.3 县镇村垃圾处理方式粗放落后

广东全省许多地区县级垃圾无害化处理场建设滞后,村镇垃圾收运设施不足,农村没有专门的保洁队伍,积存的垃圾越来越多,引发的污染问题越显突出。现有的简易填埋场绝大部分并未按固定进行推平压实掩埋和进行消毒处理,大量垃圾堆积并裸露在外,污染性大。全省每天要通过这样粗放的方式处理垃圾13 314 t,采用简易焚烧和堆肥处理的垃圾分别为823和703 t,污染隐患极大。即使是经过集中填埋的垃圾,也大多会产生“二次污染”。

2.4 电器废物的拆解与回收处理不规范

改革开放以来,来自欧美等地区的电子垃圾大规模进口到我国,广东逐步形成了产业链较完善的电子垃圾回收产业,尤其是在粤东地区,汕头市贵屿镇因电子垃圾而暴富,被称为“电子垃圾第一镇”。但电子垃圾的简单拆解带来的环境污染问题让人触目惊心[5]。

在经济利益驱动下,大量民营企业纷纷投入到电子废弃物的回收行业中。这些民间企业大多采用粗放式的处理方法,大量具有较强毒性的重金属被释放到环境中,对生态和健康构成严重威胁。检测数据显示,电子废弃物拆解地重金属铅、铬、铜和锡等污染物含量超过危险污染标准的数百倍,甚至上千倍。汕头市贵屿镇的大气中检测到的二恶英和溴代二恶英都是目前世界上报道的最高水平,其中溴代二恶英比欧美国家高出30多倍。根据呼吸量计算得到人体每天吸入的毒性当量值比世界卫生组织建议的最高值高15~56倍。由此可见,电子废弃物粗放式的处理已形成以重金属和二恶英类化合物为主要污染特征的高暴露环境[6]。

3 广东省工业化和城镇化进程中农村环境污染成因分析

3.1 地方政府由于经济利益对“三高”企业限制不够

在很多地方,以环境换取经济高速发展甚至得到当地政府多数干部群众的支持。在历次经济周期中,电力、煤炭、钢铁等能源与原材料产业都是经济增长的先导产业,也是产值与利润上升最快的部门。尽管此类行业多为国家限制发展的“三高”产业,一些地方政府仍然以经济建设之名配合污染企业突破审批红线,大量违规、过剩投资都主要集中在这些领域,极大地破坏了当地环境。

3.2 农村环保工作未能跟上工业化和城镇化进程

在2014年广州社情民意研究中心“生态环境状况广东村民评价”的调查中,对本地政府环境保护方面的工作,村民评价无改善,不满意度3年来均超过30%,2014年为35%,而满意度不足25%。特别是粤东地区,不满意度3年来上升14个百分点,达42%,同时满意度降至20%以下(图1)。当前农村居民对于本地政府环境保护工作并不满意,农村环保工作未能跟上工业化和城镇化进程的快速发展。

图1 粤东村民对环保工作的评价

3.2.1 农村环保管理机构设置不健全 与城市系统、严密的环境保护监督管理相比,农村环境保护监督管理几乎是一片空白。基层政权和部门对农村生态环保重要性认识不足,环境监测、环境监理和环境规划在农村难见身影。在市县镇三级环境卫生管理体系中,县镇两级已然脱节,导致乡镇及农村垃圾无法实现常态化处理。除珠江三角洲部分地区外,多数县(市)环保局还没有设立专职股室从事农村生态环保工作,绝大多数乡镇尚未设置环保机构,而市县环保部门的监测、监管能力严重不足,人员、设备、管理经费缺乏,技术力量薄弱,监测网络难以覆盖到乡镇,环境执法也很难延伸到乡镇,难以适应日益繁重的农村环境监管工作需求,对农村饮用水源地以及农村工矿企业等的监测、监管难以到位,小工业和小作坊的污染主要靠群众监督举报。

3.2.2 规划滞后与无序发展,基础设施与财政资金缺乏 相对于城市建设,许多地区农村环境、农村建设缺少前瞻性、战略性的整体规划,环境规划缺位或规划之间不协调,使得农村聚居点和自然村沿交通道路或沿河流自然带状发展,生活区、农业区、工业区盘根错节的交织在一起,呈现出一种无序发展的态势。由于受资金投入的制约,全省农村环境基础设施落后且区域差异显著。动辄数亿元的无害化处理设施建设资金,使得欠发达地区的财政压力巨大,将很多欠发达县市挡在门外。除珠江三角洲地区部分市已建成乡镇级的污水及垃圾处理处置设施外,全省大部分农村地区缺乏生活污水与生活垃圾处理设施,部分经济欠发达地区的农村环境基础设施建设基本处于空白状态,对农村生活环境造成严重影响。

3.3 欠发达地区仍然重经济利益轻环境保护

广东地区经济发展水平和环境状况差异很大,经济欠发达地区工业发展普遍较为落后,招商引资、扩大开放的要求十分迫切。客观地说,欠发达地区工业化程度低,人口密度较小,地域面积大,可纳污的水体和大气范围大,因而环境容量较大。如若科学规划利用这一优势,能够为这些地区的招商引资、发展工业经济提供资源优势。

由于软硬条件均存于劣势,欠发达地区只能不断降低门槛,通过廉价出让土地、减免税收等手段,只求引资项目以增加地方财政收入和拉动GDP的增长。环境评估和监管自然也成为了被有意识忽略的部分。欠发达地区风风火火的工业园区建设中,重发展而轻环保的现象屡见不鲜,甚至专门开办化工、电镀等高污染的工业园,也被纳入到承接产业转移的规划中。一方面是高污染、高风险企业的聚集,另一方面是环保风险评估和监管严重缺位,甚至连基本的环境配套设施都未能及时建设。截止2009年,在28家广东省级产业转移工业园内,还没有一家集中污水处理厂投入运行,也还没一家清洁生产企业[8]。

3.4 城乡一体化环保体制尚未建立

近年来,广东省农村环境状况在诸多因素的叠加影响下不断恶化,滞后的农村环境保护体系已无法满足经济社会可持续发展的需求。

3.4.1 城乡统筹协调发展的环境保护机制缺失 农村环境保护工作涉及环保、农业、建设、水利、卫生等众多职责部门,全省尚未形成统筹协调全省农村环境保护工作的领导机构,部门之间缺乏协调机制,导致职权部门分工不明确、基层环境管理机构不健全、工作开展缺乏政策与投入保障等问题长期存在。环保部门作为农村环保工作的综合管理部门,缺乏有效的部门协调机制和管理手段,农村生态环境保护与建设任务难以落实,且缺乏必要的引导和鼓励,生态补偿机制也不健全,农村环境保护体制机制亟待创新与突破。

3.4.2 城乡环保工作强度差异 随着工业化和城镇化进程的加快,环境污染从中心城区到周边城区、从周边城区到外围城区转移的趋势越来越明显。一方面,周边、外围城区市民对生态环境评价降、污染感受增,不仅由于人们对污染的认识在增强,也与近年广州“退二进三”政策、不少会带来污染的企业工厂搬迁到周边、外围城区有关。另一方面,在执法资源相对较少、力量相对较弱的周边、外围城区,随着企业工厂的增多,市民对当地污染治理及执法工作的不满日渐突出。这种不满的民意在公众评价调查中体现明显。

对政府的环境保护工作,与中心城区市民满意度上升不同,周边与外围城区市民的满意度均呈下降趋势。其中,广州周边城区市民满意度降至20%的较低水平,与31%的不满意度相比低11个百分点;外围城区市民的满意度降至28%,较2013年降了5个百分点(图2)。

图2 对政府环保工作的满意度

3.4.3 统筹城乡环境监测体系和预警系统不完善 当前对农村生态环境的预警和监测体系不完善,不利于预防重大环境事故,需要建立一个统筹城乡的生态环境监测网络整合环保、农业、林业、水利、卫生、国土、气象等部门的生态环境监测系统,以此为基础规范和引导农村环境保护工作,及时监测与预警以保护农民的生命财产安全,促进农村经济可持续发展和新农村建设。

3.5 政策法规体系不完善执行不到位

在当前发展阶段,农村环境行政执法是落实农村环境管理,改善农村环境质量的重要手段。从广州社情民意研究中心的民调数据来看,对农村各项污染治理,村民评价整体较低,评价稍好的“养猪鸡鸭等畜禽的污染治理”,满意度也不过35%;村民对“各类垃圾污染治理”不满意度最高,达39%。与2012年相比,多项评价下降,尤其是“化肥、农药等污染治理”,满意度降了6个百分点;公众认为当前存在环境保护执法不严,监管不力,有法不依、违法不究的现象还比较普遍;环境污染的违法成本低,守法成本高现象突出,客观上“激励”了污染行为。

3.6 生态环境保护意识淡薄

农村地区长期以来缺乏了解环境保护方面的相关法律知识的条件,对环境污染问题及其危害认识不全面,加之受短期经济利益的驱使,普遍对环境保护缺乏紧迫意识和主动性。以贵屿镇为例,多年以来,由于环境污染问题突出,贵屿镇的电子垃圾拆解产业一直备受争议,迫于监管和舆论压力,探索循环经济、寻求产业升级是不得已的选择。但从该地循环经济产业的实际发展情况来看,在巨大经济利益和行为惯性面前,无论是污染整治,还是产业升级,当地的从业者与政府、当地政府与外界舆论,都存在着一种观望和博弈的心理,产业转型升级任重道远。

4 广东省工业化和城镇化进程中农村环境保护对策

4.1 建立城乡一体化的环保体制与机制

建立农村环境保护统筹协调机制,加强组织领导和协调,明确区域内负责农村环境保护工作的领导机构及部门职责;建立部门联动、信息共享的协调机制,并将农村环境保护工作纳入各级政府目标责任制考核。统筹规划,建立和完善以县级监测能力为核心的农村环境监测网络,加快推进村镇环保基础设施建设,逐步推进乡镇级环保机构建设。加强基层环境保护机构和队伍建设。有条件的镇村可设立专门机构和专职人员,负责农村环保工作。如肇庆市就在工业发展重镇金利镇设立了环保派出机构——金利镇环保所,依法实施环境管理。探索建立多元化的资金投入机制,鼓励和引导企业、社会资金参与农村环境保护。

4.2 完善农村环境保护的政策法规体系

强化法治是治理污染、保护生态最有效的手段,必须把环境保护真正纳入法治化轨道。一是健全地方环境法规体系。地方性法规及相关机构设置要起到对各类上位法的整合和兜底作用,特别是要针对本地区环境问题比较突出的而上位法尚未规定或不宜具体规定的事项,尽可能细化,提高可操作性。二是强化环境司法保障。建立完善行政执法与司法衔接制度,试点设立环保法庭,建立环境公益诉讼制度,完善环境污染损害赔偿机制。建立严重环境违法企业法定代表人公开道歉制度,加大对环境违法企业和责任人的民事、行政和刑事责任追究力度。三是重视解决环境执法处罚不力问题。要建立完备的环境执法监督体系,完善对环境违法行为处罚的法律规定,提高企业环境违法处罚标准,做到有法必依,依法从严从重查处环境违法行为。要严厉查处环境违法行为和案件,健全区域流域环境执法协作机制,强化部门和区域的联合执法,切实以执法造福群众。

4.3 严格把关产业转移过程中的企业环保

(1)防止工业污染进一步扩散。坚持科学规划、合理布局,严格管理和执法,禁止在农村地区开发建设不符合区域功能定位和发展方向、不符合国家产业政策的项目,严防污染向农村转移。加强对乡镇企业的环境监管,加大对工业污染源的监督管理和整治力度。开展废弃电器电子产品回收行业整治。(2)产业转移与产业升级同步。在产业转移过程中严格执行总量控制和区域限批工作相结合,须通过削减污染负荷,腾出环境容量,才能批建新项目。优化产业结构与工业结构,大力发展生态工业和特色工业,加快产业结构高级化和绿色经济发展进程,鼓励发展科技含量高、环境污染少的环保型项目,加快产业集聚,放大优势效应,确保省内产业转移与欠发达地区产业升级同步进行。

4.4 加强矿产资源开发环境监管

首先,严格执行政策法规,提高资源开发环境准入条件。其次,政府工作重点转向完善矿产资源管理和分配制度。矿业权有偿使用收益向基层和农村倾斜,统筹解决矿业开发过程中的职业病康复治疗、饮用水源污染、农田重金属污染等一系列社会公益问题。同时,禁止公权力进入矿产经营领域,明确矿山产权,确保利益相关群体的知情权和谈判权,严厉打击破坏正常矿业生产的违法行为,保证矿业生产运营的法制化环境。再次,引导运用市场杠杆应对矿业污染问题。改善当地经济过度依赖矿产资源的现状,使整顿和规范工作由重指标转向重治本,矿业管理决策由重眼前工作转向重长期发展。第四,开发应用先进技术方案。

4.5 实施与工业化和城镇化进程同步的农村环保设施建设

(1)防止城市垃圾填埋焚烧对农村环境的破坏。一是坚持以垃圾资源化利用减少垃圾总量的方向。参考巴西等国家在垃圾资源化利用中的“低成本”模式实践经验,扶持该产业在市场机制下尽快发展壮大。二是推动科技创新与技术开发。加大相关领域的科学研究、技术创新与开发力度,推进垃圾无害化处理、资源化利用技术的应用与普及,包括农村生活垃圾的收集处理。三是科学论证选址规划,充分考虑农村居民的诉求,完善环境立法,设定和保障公民的环境公平权和环境知情权。(2)乡镇企业排污和工业园区污染处理。通过优化乡镇建设规划,将分布广泛的乡镇工业集中到工业园区,村民居住区之间建立隔离带与缓冲带,用高效率的集中式污染治理替代低效率的分布式终端治理。工业废(污)水集中处理设施专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水的集中处理。工业园区的规划建设必须保证环保设置的配套,以保证工业规模与环境容量的匹配。

4.6 加大宣传力度提高农村生态环境保护意识

首先,各级政府及有关部门要高度重视农村环境保护管理工作,切实严格执行各项环保规定,特别是对涉及群众环境权益的建设项目,立项审批前要保障群众的知情权和参与权;同时,及时总结经验,通过召开现场会议等形式交流经验,加强对各级政府的环境保护培训,不断提高农村环境保护的能力和水平。其次,加强对群众的环保知识普及教育,特别是经济发展较为落后的农村地区,开展多层次、多形式的农村环境保护知识和政策法规的宣传,在群众中树立“环境为重”的发展理念。

[1]广东省环境保护厅. 广东省农村环境保护“十二五”规划(粤环[2012]6号)[R]. 2012.

[2]杜雯翠,朱松,张平淡. 我国工业化与城市化进程对环境的影响[J]. 财经问题研究,2014(5):22-29.

[3]赵丽欣,城镇化问题对三农问题的影响及对策研究[J]. 中国社会科学研究论丛,2015(4):43-54.

[4]符鹏,许振成,彭晓春,等. 广州市工业结构与环境污染物的灰色关联分析[J]. 环境科学与管理,2010(1):1-3.

[5]赵丽平,王雅鹏,何可. 城镇化、农村人力资本与粮食生产技术效率[J]. 农业现代化研究,2015(7):595-602.

[6]傅家谟. 2009科学发展报告[M]. 北京:科学出版社,2009:135-151.

[7]罗丽英,魏真兰. 城镇化对生态环境的影响路径及其效应分析[J]. 工业技术经济,2015(6):56-70.

[8]李东. 广东欠发达地区招商引资工作存在的问题与对策研究[J]. 北方经济,2009(5):83-84.

(责任编辑 邹移光)

Influence of industrialization and urbanization on rural environment—A case study of Guangdong province

LI Jing-xiu1,LI Xiang-wei2,KONG Li3

(1. Faculty of Finance and Economics,Gudong Baiyun University,Guangzhou 510450,China;2.Institute of Agricultural Economics and Rural Development,Guangdong Academy of Agricultural Sciences,Guangzhou 510640,China;3.College of Economics and Management/Research Centre of Agricultural Economics and Management,Southwest University,Chongqing 400715,China)

Since the reform and opening up of Guangdong province,industrialization and urbanization has developed rapidly,and it is in the forefront of the whole country. Under this background,it is inevitable to affect the rural environment. This paper started from the overall evaluation of the impact of industrialization and urbanization on the rural environment in Guangdong province,analyzed the reasons of rural environmental pollution by survey research methods,found that the main reasons were as follows:because of the economic interests,the local government’s restriction on "three high" business was not enough ;the rural environmental protection work failed to keep pace with the development of industrialization and urbanization;underdeveloped areas still kept putting economic benefits ahead of environmental protection ;the integration of urban and rural environmental protection system was not established;policies and regulations system was not perfect,the implementation was not in place;awareness of ecological environmental protection was weak. Through the above analysis,the main principles and countermeasures of rural environmental governance in Guangdong province were explored.

rural environment;industrialization;urbanization

C93;F323.22

A

1004-874X(2016)11-0142-07

2016-10-05

重庆市人文社会科学重点研究基地重点项目(16SKB058);重庆市社会科学规划项目 (2011QNJJ17);西南大学博士基金(SWU16077)

李景秀(1981-),女,硕士,讲师,E-mail:2049180944@qq.com

孔立(1982-),男,博士,讲师,E-mail:kongli@swu.edu.cn

李景秀,李向伟,孔立. 工业化与城镇化对农村环境的影响——以广东省为例[J].广东农业科学,2016,43(11):142-148.