黄海绿潮分布年际变化特征分析

郭伟,赵亮*,李秀梅

(1. 天津科技大学 海洋与环境学院,天津 300457)

黄海绿潮分布年际变化特征分析

郭伟1,赵亮1*,李秀梅1

(1. 天津科技大学 海洋与环境学院,天津 300457)

2008—2015年,连续8 年在黄海海域暴发大规模绿潮,但因暴发时间、规模及漂移路径的不同,对沿海地区造成的环境影响和经济损失大不相同。本文利用EOS/MODIS卫星的多通道资料,采用NDVI算法获取绿潮信息,给出了2007年以来5—8月所有无云或少云晴朗天气下黄海海面绿潮的分布情况。黄海绿潮覆盖面积变化每年呈现单峰值分布,MODIS卫星在5月中旬至6月初首次发现绿潮,随后30~40 d内达到覆盖面积峰值,7月快速消退,8月上旬完全消失。2007年绿潮出现首年覆盖面积极低,发现绿潮时面积均未超过50 km2;2008年和2009年绿潮覆盖面积峰值分别为3 110 km2和4 075 km2,自此绿潮灾害成为新的海洋环境事件;2010—2012年绿潮暴发规模异常低值,各年覆盖面积峰值均未超过1 800 km2,但从2013年开始绿潮规模逐渐攀升,到2015年绿潮覆盖面积峰值达5 629 km2,持续可达98 d,覆盖面积和持续时间为历年之最。绿潮漂移路径可归纳分为3类:2008年和2011年绿潮主体先北向漂移越过34°30′N后,西北向垂直于岸线漂移,主要对连云港、日照和青岛造成较大影响;2009年和2012年绿潮主体先北向漂移越过35°N后,东北向平行于岸线漂移,故只有少许绿潮上岸;2010年、2013—2015年绿潮主体北向漂移至近岸后东北向沿岸漂移,对日照、青岛和荣成沿海造成大面积影响。所有年份绿潮影响范围均限于南黄海内,东侧边界最远未越过124.2°E。

绿潮;覆盖面积;漂移路径;年际变化;黄海

1 引言

大型海洋绿藻过度增殖引起的一种新的海洋生态灾害现象,被称为绿潮(Green Tide)。绿潮已成为世界范围性的河口、潟湖和内湾等海域的一个普遍现象。自20世纪70年代以来,绿潮在世界范围内的发生频率和影响规模呈现上升趋势,美国、加拿大、丹麦、荷兰、法国、意大利、日本、韩国和菲律宾等国家均有绿潮灾害报道,其中以法国布列塔尼沿海的情况最为严重[1—4]。我国自2008年开始连续8年在黄海海域暴发大规模绿潮,对水产养殖、滨海旅游、海上交通运输及海上赛事等相关产业影响严重,给江苏及山东沿海城市带来巨大的经济损失和社会影响。因此,开展关于黄海绿潮的溯源、分布变化规律和发生机理的研究,对区域经济稳定发展具有重要意义。

不同学者基于卫星遥感和数值模拟分析了黄海绿潮分布特征,遥感反演发现黄海绿潮多呈条带状分布[5],其分布受到风和海流的共同影响。李曰嵩等[6]利用海洋模型FVCOM对绿潮早期发生地的苏北海域进行水动力模拟,发现潮流的作用导致早期绿潮聚集,呈现与辐射沙洲相一致放射状的条带状或斑块状分布;张苏平等[7]和衣立等[8]从黄海水文气象环境方面分别对2008年和2009年绿潮聚集和定向移动进行分析,指出绿潮聚集可能受到辐合风场的直接驱动,绿潮聚集区的移动与盛行风向一致;乔方利等[9]基于MASNUM海浪-潮流-环流耦合数值模式,发现风场驱动下的海洋表层流场是绿潮漂移路径变化的主要原因;Keesing等[10]基于MODIS图像给出了2007—2009年黄海绿潮的覆盖面积,指出风场是影响黄海绿潮漂移路径的主要原因。黄娟等[11]给出2008—2013年黄海绿潮首次出现、最大覆盖及分布面积的变化,指出绿潮分布和漂移路径存在明显的年际变化特征。目前国内外学者的研究主要聚焦于黄海绿潮的溯源、监测方法和分布特征等方面,对覆盖面积和漂移路径的研究多局限在特定年份,对绿潮分布特征的年际变化研究较少。

在绿潮的暴发和持续阶段,使用MODIS卫星数据可以较为准确的获取绿潮分布及覆盖面积[4—5,8,10],这弥补了传统的调查船耗时费力,覆盖不全面的缺陷。本文基于MODIS卫星数据,重点分析2007—2015年黄海绿潮生消过程、覆盖面积、漂移路径的年际变化特征,以期为黄海绿潮的预测、预警和防控提供科学研究基础。

2 数据和方法

数据来源于NASA数据共享网站提供的EOS卫星AUQA和TEREA的中等分辨率成像光谱仪(MODIS)资料(https://ladsweb.nascom.nasa.gov/data/search.html)。MODIS是新一代“图谱合一”的光学遥感仪器,具有电磁波谱范围在0.4~14.5 μm之间的36个离散波段通道。MODIS地面最高分辨率为250 m,能够覆盖整个黄海,且每天过境两次,是一种可确保连续观测的数据源。文献报道,绿潮自2007年开始出现[5,12],每年4—7月为绿潮暴发和持续期,8—10月为绿潮消亡期[13]。早期漂浮绿藻和消亡期悬浮绿藻可利用船舶监测,而只有当绿潮聚集到一定规模才可被MODIS发现,故本文关注时间为2007—2015年每年的5—8月,观测海域范围:31.5°~37.5°N,119°~124.5°E。本文选择下载无云或少云条件下空间分辨率为250 m的MODIS 1B级HDF文件,使用其中的红外波段(波段1:620~670 nm)和近红外波段(波段2:841~876 nm)数据,利用归一化植被指数(NDVI)提取绿潮信息[7—8,10]:

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R),

(1)

式中,NIR和R分别为近红外波段和红外波段的反射率。绿潮水体近红外波段反射率高,红外波段反射率较低,而正常海水在红外和近红外波段的反射率相当,因此绿潮聚集区的NDVI有较高的值。此外利用红外、近红外和红外波段合成的RGB假彩色影像图上,海水常呈现深蓝色或黑色,绿潮水体常呈现翠绿色,陆地植被则呈现黄绿色,三者具有较明显差异[14]。利用NDVI值和假彩色影像能够明显区分绿潮水体及正常海水和陆地植被。

利用IDL语言编程批量计算NDVI,通过设置合理的NDVI阈值T提取绿潮信息,获取绿潮二值图。将绿潮二值图叠加到RGB假彩色合成图进行目视解译[15—16],进一步验证绿潮信息提取的正确性,剔除由于岛屿、薄云等造成的误判,最后将确认后的结果转成矢量图输入到ArcGIS软件,统计研究区NDVI>T的像元个数N,计算绿潮覆盖面积S[10]:

(2)

式中,r为MODIS卫星空间分辨率250 m。

3 结果与讨论

利用MODIS卫星数据反演了2007—2015年9年内所有无云或少云天气下黄海绿潮信息,基于反演结果分析黄海绿潮生消过程的变化特征,并对绿潮的覆盖面积、分布特征及漂移路径进行统计分析,给出黄海绿潮年际差异及变化趋势。

3.1 黄海绿潮生消过程年际变化特征

选择2006—2015年每年5—8月所有无云或少云晴朗天气的MODIS卫星图像,通过目视解译方法鉴别挑选这些天中存在绿潮的图像(表1)。统计发现,2006年5—8月无云晴朗天总数为14 d,时间上较为均匀分布在5—8月,均未发现绿潮,故2006年黄海并未出现绿潮,而2005年也未发现绿潮存在。因此,2007年首次通过MODIS卫星监测到黄海绿潮的发生。

表1 2006—2015年5—8月无云及绿潮天数统计表

2007年黄海绿潮发生规模较小,仅在6月17日、7月16日和7月18日发现零星条带状分布,且覆盖面积均不足50 km2(图1),很难用于分析覆盖面积和漂移路径的演变规律,故不纳入年际变化的分析中。2008年黄海发生大规模绿潮,一度影响青岛奥帆赛的正常举办,并对青岛、日照和海阳等沿海城市造成巨大的经济损失和社会环境影响[17],因而常常认定2008年为黄海绿潮大规模暴发的第一年。统计2008—2015年5—8月黄海无云或少云条件下存在绿潮天数列于表1,各年无云晴朗总天数在12~24 d之间,MODIS发现绿潮天数为9~16 d,其中在规模性绿潮形成和持续阶段(6—7月)的每个月发现绿潮天数都在3 d以上,这样的绿潮信息量可以支持我们的研究。

图1 2007年黄海绿潮分布图Fig.1 Distributions of the Green Tide in the Yellow Sea in 2007

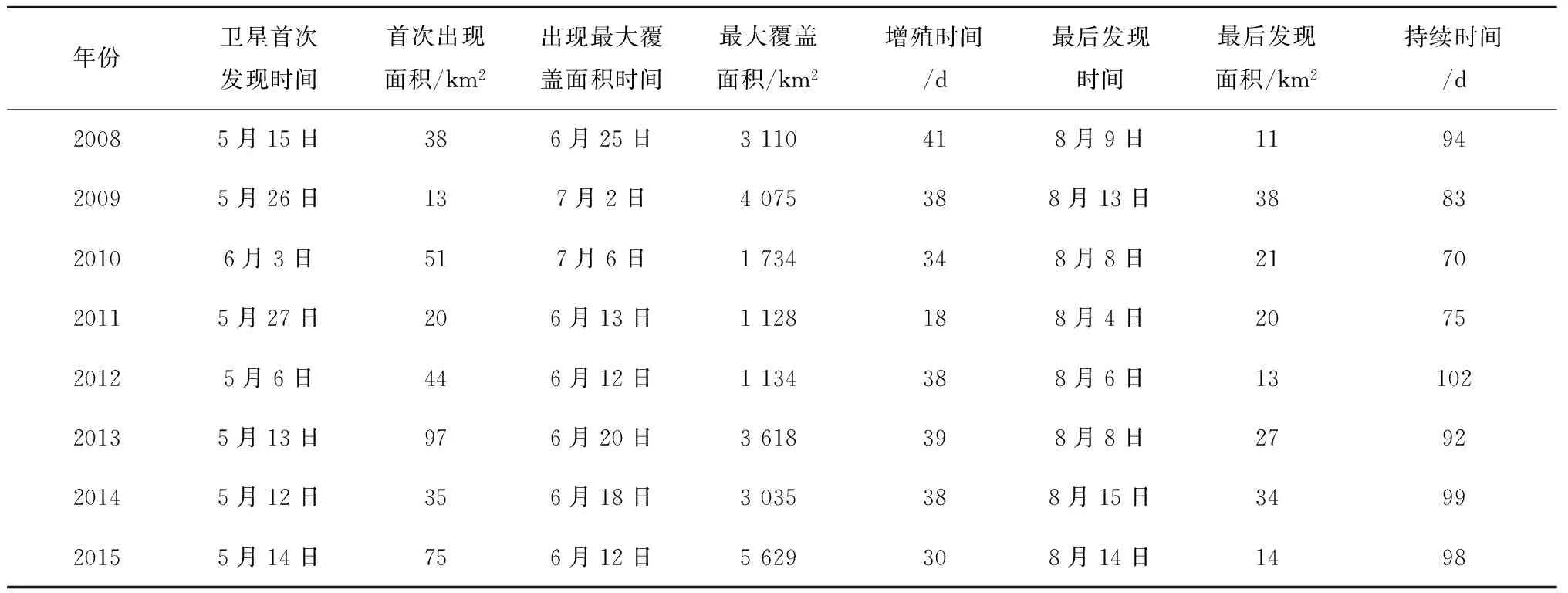

对历年绿潮分布特征(包括首次发现时间、最大面积、增值时间等)进行统计(表2),发现除2012年绿潮出现时间较早,其他年份首次出现时间集中在5月中旬到6月初。2008年和2009年发现绿潮时间与Keesing等[10]的研究结果完全一致,衣立等[8]指出2009年黄海西部降水明显增多的时间较2008年晚15 d左右,是2009年绿潮暴发比2008年晚15 d左右的重要原因;2010年发现绿潮时间最晚,但比乔方利等[9]研究结果早4 d,且分布范围要小;2011年和2013年首次发现时间与黄娟等[11]的研究结果基本一致。

表2 2008—2015年黄海绿潮发生情况统计表

图2 2008—2015年MODIS卫星首次发现黄海绿潮分布Fig.2 Distribution of the Green Tide appeared first time in the Yellow Sea from 2008 to 2015 by MODIS

反演得到绿潮首次出现时的分布显示,各年早期绿潮多以条带或斑块状分布,分布位置主要集中在3片区域(图2)。区域A:苏北浅滩辐射沙脊群。2009年和2012年5月首次在该区域发现条带状绿潮,其分布形状和辐射沙脊的地形类似。区域B:中心距连云港110 km海域(33.7°~35°N,120.5°~121.5°E),2008年、2010年、2011年、2014年及2015年首次发现黄海绿潮区域。Keesing等[10]通过对比2008年和2009年绿潮漂移的时间和位置,认为2008年的发源地很可能和2009年一样,东南风驱动使得2008年早期绿潮从A区漂向B区。对比发现,2009年5月26日出现在A区的绿潮,在6月14日运动到B区,2012年5月6日出现在A区的绿潮,在5月16日运动到B区。首先在A区出现的绿潮都会流经B区,推测首先在B区出现的绿潮在卫星可监测前也流经A区,随后受夏季东南风、苏北沿岸流及长江冲淡水等共同作用漂移至B区。故推测A区和B区的绿潮可能都来自A区最南端的如东沿海或者由更南的起源地漂移而来。区域C:中心在如东以东230 km海域(31.6°~33.5°N,123.2°~124.2°E),是2013年和2014年首次发现黄海绿潮区域。2013年5月13日在该片海域内发现绿潮,5月21日卫星显示该片海域已无绿潮,而在区域A和B处出现覆盖面积为276 km2的条带状绿潮,分布形状和辐射沙脊较为一致;2014年5月12日在区域C和B同时出现绿潮,5月22日,区域C绿潮消失,区域B绿潮则迅速生长北移。南黄海5月上旬主要以东南风为主,C区的绿潮不可能由A区绿潮漂移所致;而在短短的10 d时间内,C区绿潮也无法漂移至A区和B区。推测C区出现绿潮与A区和B区不同,可能是由更南的起源地漂移而来,而C区5月上旬海温在10~13℃,低于绿潮最适生长温度15~25℃[18],不适合绿潮生长,故很快消失了,区域C绿潮的来源和消衰还有待于进一步确认。

黄海绿潮自每年6月进入快速增殖期,一般30~40 d时间内达到本年覆盖面积峰值,到8月中旬基本消失(表2)。黄海绿潮整个生消过程持续2~3个月时间,2009年至2011年绿潮生消过程时间较短,在70~80 d左右,其余5年在90~100 d左右。2008—2015年黄海绿潮无论出现时间早晚,最后发现绿潮消亡时间均集中在8月上半月,且当天绿潮以零星斑块状出现,覆盖面积在10~40 km2之间。每年黄海北部8月中上旬海表温度在26~28℃,超出绿潮的适宜生长温度,与每年绿潮的消亡时间较为一致,推测黄海绿潮的消亡受温度影响显著,海表温度迅速上升超出绿潮生长的适宜温度是绿潮快速消亡的重要原因之一。

3.2 黄海绿潮面积及分布年际变化特征

图3给出了2007—2015年9 年内所有无云或少云晴朗天气下绿潮覆盖面积随时间的变化。除2010年绿潮覆盖面积变化较为特殊,呈现双峰值分布外,其他年份均呈单峰值分布:5月中旬到6月初首次发现后,6月经历快速增殖,在30~40 d时间内达到面积峰值,7月份快速消退,到8月上旬完全消失。

图3 2007—2015年黄海无云或少云晴朗天气绿潮覆盖面积统计图Fig.3 Variation of the coverage area of the Green Tides from 2007 to 2015

比较各年绿潮覆盖面积极大值及各年覆盖面积整体变化趋势发现:2007年暴发首年绿潮覆盖面积最低;2008年青岛海域暴发高密度、大面积绿潮,覆盖面积极大值达3 110 km2,年平均覆盖面积达1 266 km2,对沿海社会经济造成严重影响;2009年同样迎来黄海绿潮大暴发,其最大覆盖面积达4 075 km2,超过2008年,但因绿潮漂移路径和岸线平行东北向漂移,未对沿海海域造成大的影响;2010-2012年,黄海绿潮发生规模处于同一水平的低值,各年的峰值点均未超过1 800 km2,而年平均覆盖面积在350~450 km2之间;2013年6月中旬,黄海绿潮最大覆盖面积达3 618 km2,年平均覆盖面积达1 250 km2,与2008年和2009年绿潮覆盖规模相当;2014年绿潮覆盖规模和2013年相比偏小,但影响范围并未减小;2015绿潮覆盖面积最大值达5 629 km2,年平均覆盖面积达2 700 km2,是其他年份的2~8倍,持续时间达98 d之久,覆盖面积、持续时间都达到历史最高水平。

图4给出了2008—2015年覆盖面积达极大值时的黄海绿潮分布,发现各年绿潮覆盖面积极值出现时间、影响范围及面积大小都存在差异。黄海绿潮覆盖面积极大值在每年6月中旬至7月初出现,覆盖区域海表平均温度在18~23℃,符合绿潮生长的最适温度范围。因各年绿潮到达峰值点时间和黄海海表动力的差异,导致每年绿潮最大覆盖面积的地理分布存在明显变化,但绿潮主体均未越过124.2°E以东及江苏大丰县以南,部分年份绿潮峰值点的时间集中在6月中旬,绿潮主体还未漂移至当年最北端,故未对沿岸产生影响。2008年、2013年和2014年绿潮达最大覆盖面积时分布较为密集,绿潮主体分布在山东乳山以西、江苏滨海以北海域,2008年和2013年绿潮冲袭上岸对日照—青岛—海阳等山东沿海城市造成严重影响,而2014年在绿潮覆盖面积达极大值时并未对沿海造成很大影响;2009年绿潮达最大覆盖面积时主体偏东,覆盖区域在青岛以东、滨海以北海域,因7月初至8月初黄海北部以西-西南风为主,导致绿潮与岸线平行东北向漂至124.2°E,并未对山东沿海造成影响;2010年和2015年绿潮达最大覆盖面积时影响面积较其他年份偏大,绿潮南边界在江苏大丰沿海,东边界在山东高角,2010年绿潮覆盖面积峰值点密度较低,在连云港—日照—青岛等沿海发现斑块状绿潮,造成的影响较2008年和2013小很多,2015年覆盖面积在达到极大值后继续北移,在山东沿岸大面积登陆;2011年和2012年最大覆盖面积相对其他年份小,分布在连云港以北、海州湾外海海域,2011年绿潮主体北端在青岛以南70 km海域,而2012年绿潮北端已在海阳沿岸登陆。

图4 2008—2015年黄海绿潮最大覆盖面积分布Fig.4 Distribution of the maximum coverage area of the Green Tide in the Yellow Sea from 2008 to 2015

图5 2007—2015年黄海绿潮覆盖面积月平均年际变化图Fig.5 Variation of the monthly mean Green Tide coverage area in the Yellow Sea from 2007 to 2015

因海上多云天气的限制,每年获取黄海绿潮清晰的卫星图像数量不同,且选用日期无固定规律,为进行比较研究,引入覆盖面积的月平均值。图5给出了2007—2015年5月至8月黄海绿潮覆盖面积月平均年际变化。发现,因2009和2010年绿潮均在5月底6月初出现,发生时间较晚,故这两年绿潮的覆盖面积是7月最高,6月次之;而其他年份5月中旬首次出现,6月经历快速增殖,在30~40 d时间内达到面积峰值,因此覆盖面积6月最高,7月次之,到8月基本消失。

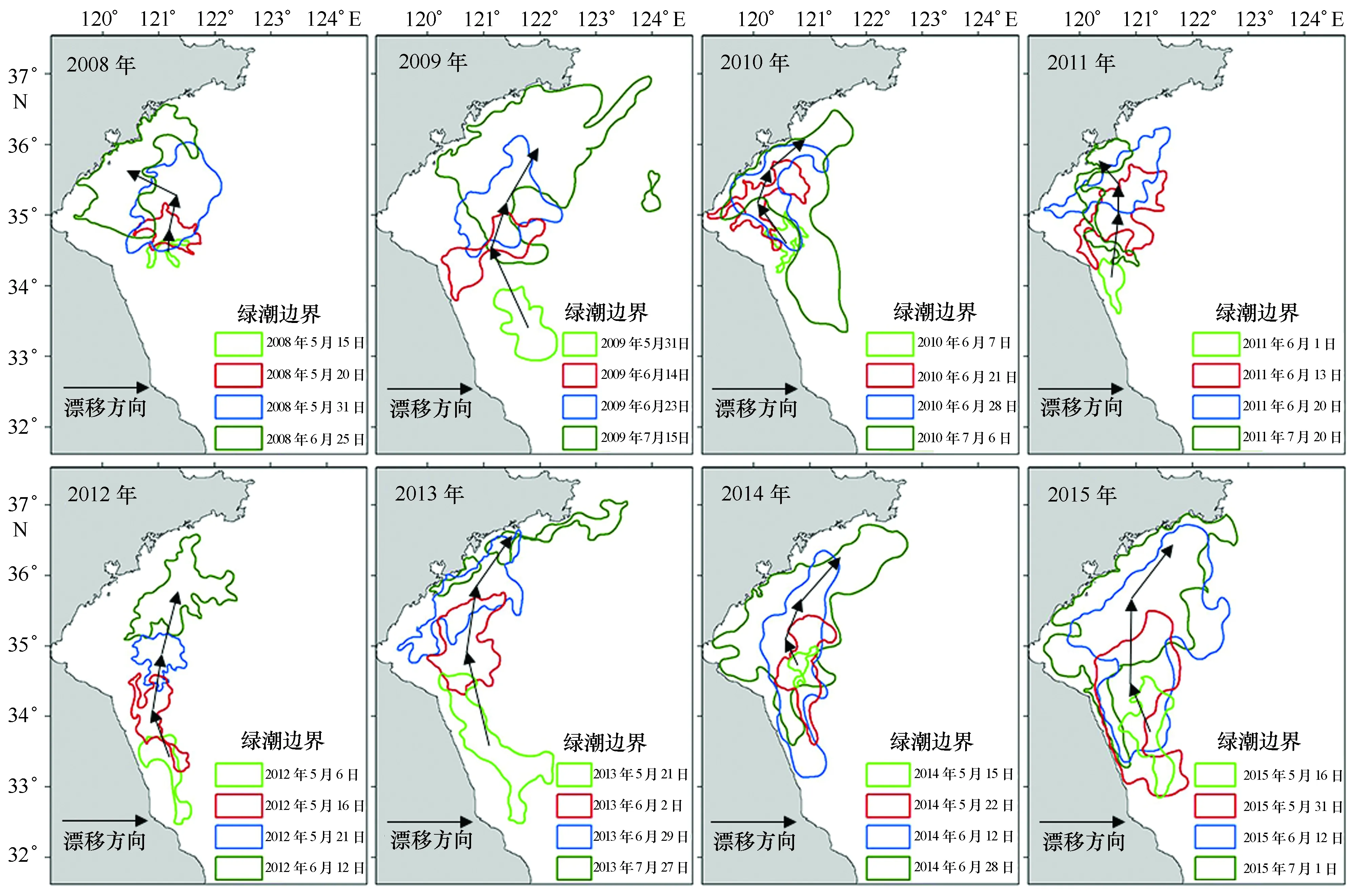

3.3 黄海绿潮漂移路径年际变化特征

本文将绿潮分布区域的几何中心确定为绿潮主体位置。2008—2015年黄海绿潮主体以偏北向漂移为主,且绝大部分年份会冲袭上岸,对山东和江苏沿海城市造成不同程度的影响。但绿潮漂移路径在具体方向和时间上存在明显的年际变化(图6),主要可以分为以下3种情况。

图6 2008-2015年黄海绿潮主体漂移路径年际变化Fig.6 Trajectories of the Green Tide in the Yellow Sea from 2007 to 2015

2008年和2011年绿潮主体先北向漂移越过34°30′N后,西北向垂直于岸线漂移,主要对连云港、日照和青岛造成较大影响。2008年自5月中旬发现绿潮开始北向漂移,至5月底开始向西北方向垂直于岸线漂移,6月25日后,绿潮大规模北上入侵青岛海岸,岸滩上堆积的绿潮厚度平均0.3~0.5 m[9],当地政府累计清运绿潮超过1 000 000 t;2011年绿潮自6月初出现后先北向漂移,至6月中旬开始西北向漂移,7月中旬零星绿潮上岸,但相比2008年,绿潮主体并未大规模登陆,随后绿潮主体沿岸线西南向漂移,在连云港至青岛沿岸均有少许登陆。

2009年和2012年绿潮主体较其他年份而言整体偏东,绿潮在南黄海辐射沙脊处出现后先西北向漂移越过34°30′N ,随后东北向平行于岸线漂移,故只有少许绿潮上岸。2009年绿潮自5月末发现后先西北向漂移,6月下旬漂出辐射沙脊后开始平行于岸线东北向漂移,少许绿潮在海阳-乳山登陆,这与高松等[4]研究一致,认为造成2009年和2008年绿潮漂移路径不同的主要原因是绿潮发生海域的季风差异及其引起的海表面环流差异共同作用的结果;2012年绿潮漂移路径与2009年类似,在5月初出现后北向漂移,5月中旬漂出辐射沙脊后向东北向漂移,7月上旬也仅有少量绿潮在青岛-海阳沿岸登陆,但其影响规模要比2009年小很多。

2010、2013、2014和2015年绿潮主体西北向漂移至近岸后东北向沿岸漂移,对江苏和山东沿海造成大面积影响。2010年6月初发现绿潮后先北向漂移,6月中下旬西北向漂移,至6月底在日照-青岛登陆,随后绿潮沿海岸线扩展蔓延,南至连云港沿岸,北至海阳沿岸均有绿潮登陆;2013年先西北向漂移,6月下旬绿潮主体在连云港-日照-青岛-海阳沿海登陆,随后绿潮主体沿岸线东北向漂移,6月底对青岛-乳山沿岸造成较大影响,7月下旬绿潮东边界漂移至124°E;2014年自5月中旬发现绿潮开始呈扩散式生长,并北向漂移,至6月中旬绿潮主体南端扩散生长至大丰沿岸,大面积影响盐城沿海,北端扩散至海阳近海,随后绿潮主体东北向沿岸漂移至荣成近岸,部分绿潮西北向漂移并在连云港大面积登陆;2015年先西北向漂移,5月底绿潮在大丰-滨海沿岸大面积登陆,随后绿潮北向漂移至近岸后沿岸东北向漂移,6月中旬绿潮主体北端漂移至乳山近海,7月初绿潮已在日照-青岛-荣成大面积登陆,影响范围几乎遍布南黄海。

究其影响机制,国内学者主要认为绿潮所在海域的海面风与表层环流的年际变化是绿潮漂移路径年际变化的主要因素之一。Bao等[19]通过在南黄海辐射沙脊群释放漂流瓶和Argos浮标模拟绿潮的漂移路径,认为绿潮在偏南风的作用下才能摆脱辐射沙脊地形限制,当绿潮越过34.5°N后,漂移路径变得复杂,但主体以偏北向漂移为主,这与本文的研究基本一致。

4 总结

黄海绿潮分布变化规律对于理解这一新的生态灾害过程,评估其经济和社会损失,开展预测、预警和防控有重要的借鉴意义。本文通过分析近9年黄海绿潮MODIS卫星数据资料,对卫星首次发现绿潮的时间、持续和消亡时间、覆盖面积、分布以及绿潮的漂移路径等特征进行分析,发现:

(1)2007年为黄海绿潮暴发首年,至2015年已连续9年在南黄海暴发绿潮灾害。

(2)不同年份间,黄海绿潮具有相似的发生发展及消亡过程。绿潮整个生消过程持续2~3个月,5月出现,6月快速增殖,7月下旬快速消退,到8月中旬完全消失。

(3)黄海绿潮覆盖面积呈现波动变化。经历2008年和2009年绿潮大暴发后,2010—2012年绿潮暴发规模异常低值,2013—2015年绿潮规模呈增长趋势,2015年绿潮暴发规模为历年之最。

(4)绿潮漂移路径存在明显的年际差异,各年绿潮北向漂移超出34.5°N后,漂移路径变得复杂,大体可分为西北向垂直于岸线漂移、东北向平行于岸线漂移及继续北向漂移3类。所有年份绿潮影响范围均限于南黄海内,东侧边界最远未越过124.2°E。

本文对于黄海绿潮覆盖面积和漂移路径年际变化特征方面得到一些认识,可为黄海绿潮年际变化研究提供一定的基础资料。但在水文特征、风场和营养盐等因素等对绿潮生物量、分布及漂移路径的影响、绿潮发生机理等方面还有待进一步深入研究。

[1] Charlier R H,Morand P,Finkl C W,et al. Green tides on the Brittany coasts[C]//IEEE US/EU Baltic International Symposium.Klaipeda,Lithuania:IEEE,2006.

[2] Yabe T,Ishii Y,Amano Y,et al. Green tide formed by free-floatingUlvaspp. at Yatsu tidal flat,Japan[J]. Limnology,2009,10(3):239-245.

[3] 唐启升,张晓雯,叶乃好,等.绿潮研究现状与问题[J]. 中国科学基金,2010(1):5-9.

Tang Qisheng,Zhang Xiaowen,Ye Naihao,et al. Review on the research progress on marine green tide[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China,2010(1):5-9.

[4]高松,黄娟,白涛,等.2008年与2009年黄海绿潮漂移路径分析[J].海洋科学,2014,38(2):86-90.

Gao Song,Huang Juan,Bai Tao,et al.Analysis on drifting path of Green Tides in the Yellow Sea in 2008 and 2009[J].Marine Sciences,2014,38(2):86-90.

[5] 李大秋,贺双颜,杨倩,等.青岛海域浒苔来源与外海分布特征研究[J].环境保护,2008(16):45-46.

Li Daqiu,He Shuangyan,Yang Qian,et al.The origin and distribution of theEnteromorphaproliferain Qingdao coastal waters[J]. Environmental Protection,2008(16):45-46.

[6] 李曰嵩,肖文军,杨红,等.2012年黄海绿潮藻早期发生和聚集动力学成因分析[J].海洋环境科学,2015,34(2):268-273.

Li Yuesong,Xiao Wenjun,Yang Hong,et al. Dynamic analyses of early development and gather of green macroalgae in 2012[J]. Marine Environmental Science,2015,34(2):268-273.

[7] 张苏平,刘应辰,张广泉,等.基于遥感资料的2008年黄海绿潮浒苔水文气象条件分析[J]. 中国海洋大学学报,2009,39(5):870-876.

Zhang Suping,Liu Yingchen,Zhang Guangquan,et al. Analysis on the hydro-moteorological conditions from remote sensing data for the 2008 algal blooming in the Yellow Sea[J]. Periodical of Ocean University of China,2009,39(5):870-876.

[8] 衣立,张苏平,殷玉齐.2009年黄海绿潮浒苔爆发与漂移的水文气象环境[J].中国海洋大学学报,2010,40(10):15-23.

Yi Li,Zhang Suping,Yin Yuqi. Influence of environmental hydro-meteorological conditions toEnteromorphaproliferablooms in Yellow Sea,2009[J]. Periodical of Ocean University of China,2010,40(10):15-23.

[9]乔方利,王关锁,吕新刚,等.2008与2010年黄海浒苔漂移输运特征对比[J].科学通报,2011,56(18):1470-1476.

Qiao Fangli,Wang Guansuo,Lü Xin’gang,et al. Drift characteristics of green macroalgae in the Yellow Sea in 2008 and 2010[J]. Chinese Science Bulletin,2011,56(18):1470-1476.

[10] Keesing J K,Liu Dongyan,Fearns P,et al. Inter-and intra-annual patterns ofUlvaproliferagreen tides in the Yellow Sea during 2007-2009,their origin and relationship to the expansion of coastal seaweed aquaculture in China[J]. Marine Pollution Bulletin,2011,62(6):1169-1182.

[11] 黄娟,吴玲娟,高松,等.黄海绿潮分布年际变化分析[J]. 激光生物学报,2014,23(6):572-578.

Huang Juan,Wu Lingjuan,Gao Song,et al. Analysis on the interannual distribution variation of Green Tide in Yellow Sea[J]. Acta Laser Biology Sinica,2014,23(6):572-578.

[12] Jiang Peng,Wang Jinfeng,Cui Yulin,et al. Molecular phylogenetic analysis of attached Ulvaceae species and free-floatingEnteromorphafrom Qingdao coasts in 2007[J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology,2008,26(3):276-279.

[13] 刘峰,逄少军.黄海浒苔绿潮及其溯源研究进展[J].海洋科学进展,2012,30(3):441-449.

Liu Feng,Pang Shaojun. Research advances on Green Tides in the Yellow Sea[J]. Advances in Marine Science,2012,30(3):441-449.

[14] 吴孟泉,郭浩,张安定,等.2008年-2012年山东半岛海域浒苔时空分布特征研究[J].光谱学与光谱分析,2014,34(5):1312-1318.

Wu Mengquan,Guo Hao,Zhang Anding,et al.Research on the characteristics ofUlvaProliferain Shandong Peninsula during 2008-2012 based on MODIS data[J]. Spectroscopy and Spectral Analysis,2014,34(5):1312-1318.

[15] 王玉丽,马震.应用ENVI软件目视解译TM影像土地利用分类[J].现代测绘,2011,34(1):11-13.

Wang Yuli,Ma Zhen. Visual interpretation TM image land use classification by applied the software of ENVI[J]. Modern Surveying and Mapping,2011,34(1):11-13.

[16] 蔡晓晴,崔廷伟,郑荣儿,等.静止海洋水色卫星(GOCI)绿潮探测算法对比研究[J]. 遥感信息,2014,29(5):44-50.

Cai Xiaoqing,Cui Tingwei,Zheng Rong’er,et al. Comparison of algorithms for green macro-algae bloom detection based on Geostationary Ocean Color Imager[J]. Remote Sensing Information,2014,29(5):44-50.

[17] 李德萍,杨育强,董海鹰,等. 2008年青岛海域浒苔大爆发天气特征及成因分析[J]. 中国海洋大学学报,2009,39(6):1165-1170.

Li Deping,Yang Yuqiang,Dong Haiying,et al. Cause analysis and synoptic characteristics for outbreaks of enteromorpha around Qingdao in 2008[J]. Periodical of Ocean University of China,2009,39(6):1165-1170.

[18] 吴洪喜,徐爱光,吴美宁.浒苔实验生态的初步研究[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版),2000 ,19(3):230-234.

Wu Hongxi,Xu Aiguang,Wu Meining. Preliminary study on experimental ecology ofEnteromorphaprolifera(Miill.)[J]. Journal of Zhejiang Ocean University (Natural Science),2000,19(3):230-234.

[19] Bao Min,Guan Weibing,Yang Yang,et al. Drifting trajectories of green algae in the western Yellow Sea during the spring and summer of 2012[J]. Estuarine,Coastal & Shelf Science,2015,163:9-16.

The interannual variation of Green Tide in the Yellow Sea

Guo Wei1,Zhao Liang1,Li Xiumei1

(1.CollegeofMarineandEnvironmentalSciences,TianjinUniversityofScienceandTechnology,Tianjin300457,China)

From 2008 to 2015,large-scale floating Green Tides have consecutively occurred in the Yellow Sea of China,which have great impacts on the marine environment and economic. Based on the EOS/MODIS remote sensing ocean color data,theNDVIalgorithm was adopted to inverse the distribution of Green Tides during May to August. The Green Tides were firstly found from MODIS images in 2007 with the coverage area less than 50 km2in the Yellow Sea. Seasonally,the Green Tides first appeared during the middle of May to early June,then its coverage grew rapidly and continuously and reached a peak in 30-40 days. In July,the Green Tides depleted gradually and disappeared in August. The maximum coverage areas of the Green Tides were 3 110 km2and 4 075 km2in 2008 and 2009 respectively. The Green Tides coverages were in low phase from 2010 to 2012 and the peak areas in these past three years were less than 1 800 km2. Since 2013,the scales of Green Tides increased rapidly,and the peak coverage reached 5 629 km2in 2015. (The Green Tides covered the regions ranged from 124°E in the east,Lianyungang of Jiangsu Province in the west,Rudong of Jiangsu Province in the south and 37°N in the north). The trajectories of the Green Tides could be divided into three categories:(a) moved northward to 34°30′N,then turned to northwest toward the coast in 2008,2010 and 2011; (b) moved northward to 35°N,then drifted northeast parallel to the coast in 2009 and 2012; (c) moved northward to the coast of Shandong province,then turned along the coast in 2013,2014 and 2015.

Green Tide; coverage area; trajectories; interannual variation; Yellow Sea

2016-04-18;

2016-05-16。

中国科学院战略先导专项(XDA11020305);国家重点研发计划项目(2016YFA0601301);国家自然科学基金(41276016,41376006,41376112)。

郭伟(1990—),男,江苏省南通市人,从事浅海动力学研究。E-mail:guowei72@tust.edu.cn

*通信作者:赵亮(1975—),男,教授,从事海洋生态系统动力学研究。E-mail:zhaoliang@ouc.edu.cn

10.3969/j.issn.0253-4193.2016.12.004

X55

A

0253-4193(2016)12-0036-10

郭伟,赵亮,李秀梅. 黄海绿潮分布年际变化特征分析[J].海洋学报,2016,38(12):36—45,

Guo Wei,Zhao Liang,Li Xiumei. The interannual variation of Green Tide in the Yellow Sea[J]. Haiyang Xuebao,2016,38(12):36—45,doi:10.3969/j.issn.0253-4193.2016.12.004