从仪式到展演:大摆手的历史变迁

刘嵘

摘要:大摆手是土家族一度盛行的祈禳仪式,自20世纪以来,经历了几次断层与接续,其仪式与仪式音乐在内容、形式和功能等方面都产生了很大变化,经历了从仪式到展演的变迁过程。文章对3个版本的大摆手仪式进行比较,发现传统仪式以信仰为核心、表现形式复杂多变、宗教意味浓厚;现今仪式则呈简钓化发展,多以文化展演的形式出现,其宗教性被逐渐消解,惟有部分祭祀歌尚存。

关键词:大摆手;祈穰仪式;仪式音乐;展演

“摆手”,土家语称谓为“舍巴日”或者“舍巴巴”,是土家族年初阖族公祀的祈穰仪式,一般在元宵节前举行,也有个别地方在三月和五月举行,分别称为“正月堂”、“三月堂”或“五月堂”。摆手有大摆手和小摆手之分。大摆手是多个村寨和宗族共同举行的摆手活动,常常是一乡、数乡多至几个县集中会祭,规模较大;小摆手以村寨姓氏为单位祭祀,规模较小。在湘鄂渝交界的土家族聚居区,均有过举行摆手活动的习俗。摆手在各地有不同的称谓,如保靖的“调年”,土家语“舍巴日”、“叶梯黑”等,活动内容也不尽相同。无论大、小摆手,活动中都有贯穿始终的群众性舞蹈,其最主要的动作特征就是摆手,故而用“摆手”一词来指称这类仪式。如今,随着民族民间文化的倍受重视和文艺工作者进一步推广,“摆手”及“摆手歌”、“摆手舞”的称谓反而要比其土家语称谓“舍巴日”、“舍巴巴”、“叶梯黑”等要普及得多。考虑到“摆手”已成为约定俗成的称谓,本文将这一类活动统称为“摆手”。

“摆手”一词最早见于清代的一些方志和文人诗词。如清同治《保靖县志》记载“正月初间,男女齐集歌舞,祓除不祥,名日摆手,又谓之调年”;清人彭施铎的“红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌”等都生动地描绘了土家族摆手仪式的盛况。在20世纪50年代的民族调查识别工作中,研究者纷纷注意到了摆手活动,收集了部分摆手歌的唱词,但未公开出版。20世纪80年代以后,各县地方志中开始提及与摆手相关的歌舞活动,多为描述性的介绍。对摆手的系列研究较早见于《土家纵横谈》.载有改编后的一堂大摆手的文学脚本;《摆手歌》记载了摆手歌的汉语与土家语的唱词,对摆手中的法事活动有简介;《梯玛与梯玛歌》中,认为“摆手歌”是“梯玛歌”中的一种表演仪式。20世纪80年代以后出版的《中国民间歌曲集成》和《中国民族民间舞蹈集成》的《湖南卷》、《湖北卷》分别介绍了摆手活动所涉及的歌种、舞种,含少量谱例及相关仪式活动的简述。20世纪80年代以来,“摆手舞”和“摆手歌”的简介和描述性文章逐渐增多,如《土语民歌述略》将作为土语民歌的一个品种;《摆手歌的原型及其他》对摆手歌进行溯源等。有关摆手的文献近年陆续增多,但摆手相关音乐研究较少。袁炳昌首次从音乐学角度描述摆手歌和摆手舞,并分析了3首摆手歌及2种摆手锣鼓点。

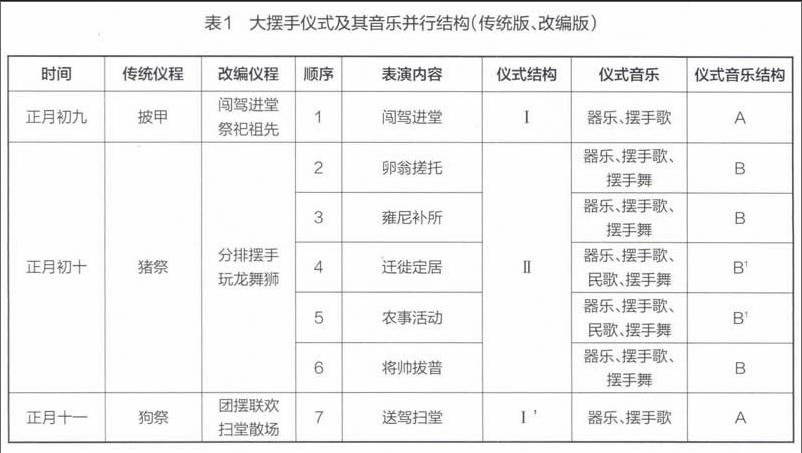

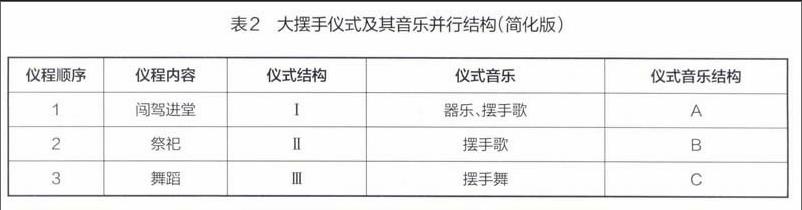

如今,小摆手在民间仍部分地沿袭了传统的传承方式,而大摆手与传统仪式在内容、形式和功能诸方面都产生了较大的变化。本文根据口述史、影像和文本资料,对20世纪80年代、21世纪初等三个不同时期的大摆手仪式进行分析和比较,探讨其历史变迁过程。

一、大摆手仪式概述

大摆手因祭祀主神均为土家族远祖八部大王(神)、参加范围一般超过同姓同宗而得名。大摆手以湘西北最为集中,又以龙山县马蹄寨和农车两地最负盛名,龙山县的洗车、着落湖,保靖县的利湖,古丈县的断龙等地也都有大摆手活动,各地的仪式有一定区别。农车和马蹄寨的规模最大,称为“叶梯黑”;着落湖的村寨集体性的祭祀仪式,是集体将猪拖到八部大王庙宰杀敬祭,称为“月托”。

(一)仪式沿革

马蹄寨和农车同属龙山县农车乡,相距不过十里,仪式的内容和程序基本相同,两地相约每年轮流举行,各举办一次后休息一年,即“三年两摆”。每次的祭期为三天,从正月初九开始至正月十一结束。若天气不好,再行调整。按传统习俗,大摆手的组织并不依附于官方,而是由梯玛和村中有名望的长者来组织。梯玛是土家族巫师,各村寨梯玛组成梯玛总队,推举一位总掌坛师主持仪式,并决定相关事宜。诸如每年活动的规模,各村寨参与的人数,布置摆手堂,经费的分配以及活动的时间等。早期,这里参加摆手的人主要是本地本族人,由民间集资自发举行,活动内容主要是祭祖、摆手歌舞、毛古斯等等,以土家族本族民俗文化为主,是较纯粹的宗族祭祀活动。随着社会、经济的发展,仪式的规模不断扩大,除土家族以外,周边的苗族和汉族都赶来参加。据老辈人讲,民国十三年时,参加人数一度多达四余万人。各地戏班和曲艺艺人也慕名而来,包括灯戏、阳戏、汉剧、高脚戏、三棒鼓、莲花落、九子鞭等等。大摆手活动也由过去单纯的祭祖祈禳仪式演变成为一个民俗节庆暨物资交流的综合性节日活动。这之后,当地摆手仪式的主办权被本地地主和保甲长控制,并对仪式作了一些限制,群众的热情骤减,再加之兵匪横行,摆手活动逐渐停止。20世纪50年代后期,由于民族识别工作的推进,摆手又逐渐引起注意,并被视为文艺品种由专人进行调查和搜集整理。之后的历次运动,将摆手中的祭祀活动斥为封资修一类,经过“破四旧”的冲击荡然无存。直到1983年1月,龙山县文化部门和农车人民公社在马蹄寨新建一座大摆手堂,同年举行了盛大的大摆手活动,大摆手以民间文艺活动的形式得以重生。进入21世纪。随着国家非物质文化遗产保护运动的兴起,土家族摆手舞、土家族梯玛歌以及摆手活动中表演的土家族打溜子先后进入第一批、第二批国家非物质文化遗产名录,借此契机,大摆手在湘西北地区逐渐恢复。

(二)祭祀对象

大摆手祭祀的主神是八部大王。关于八部大王的传说较多,一说八部大王原为八兄弟,是各姓的祖先;一说是从前有八兄弟为土王彭公爵主效力,随其平息土著首领吴著冲(也作禾著冲)有功,彭公爵主要百姓建庙祭祀并重演他们的战斗过程;也有的说法认为八部大王是一个人,是土家族某一远祖的称谓。

事实上,从祭祀规模和性质上来说,八部大王应为土家族远祖,进入土家族信仰系统的时间要比土王更早。龙山县还保留有八部大王庙的遗迹,方志上亦有记载,八部大王庙宇规模和神像大小均超过土王庙。保靖拔茅乡现存一处八部大王庙遗址,有一块残缺的碑文,记载:“首八峒,历汉、晋、六朝、唐、五代……为楚南上游……古谓为八部者。盖以威镇八部峒,一峒为一部落……”该庙座落于酉水北岸,清代时修复。八部可能就是八个部落的名称,八部大王为各部落的首领总称。