太极拳运动健脊理论体系及科学基础

姜 南

太极拳运动健脊理论体系及科学基础

姜 南

立足于当代对于“脊柱健康”的主题需要,以及脊柱疾病发病率增高的现状,基于太极拳理论体系、太极拳经典拳谱、脊柱学理论体系,采用文献资料、逻辑分析、归纳演绎等方法,从脊柱动态稳定结构模型、脊柱稳定性维护机制角度进行太极拳维系脊柱“骨正筋柔”状态的机理探究,从而建立太极拳运动健脊理论体系。认为,在太极拳完成“意”、“气”、“形”的要求的同时实现太极拳运动健脊、运动整脊的过程,各种健脊因素在相互联系相互作用中实现整体功能的最大化,使脊柱系统处于平衡稳定、和谐健康的“骨正筋柔”状态。

太极拳;运动健脊;作用机理;健脊理论

前言

脊柱是人体健康的重要组成部分,脊柱是人体的中轴,生命的脊梁,健康的保障。进入21世纪,人类社会发生了巨大的变化,机械化、电器化的普及改变了人们的工作、生活、学习与出行方式,坐位时间加长且锻炼机会减少,以及社会压力地增大、工作节奏地加快都对脊柱的健康产生消极的影响。流行病学调查研究表明,脊柱疾病是仅次于上呼吸道感染而居第二位的常见疾病,全世界有65%~80%的人在一生中经历过脊柱疾病,而腰痛和脊柱紊乱是引起人体功能障碍的最常见原因[13]。脊柱康复治疗学提倡运用运动疗法对脊柱疾病进行预防和康复治疗。国外系统评价已经证实,功能锻炼对于慢性下腰痛患者康复的疗效优于常规治疗[15]。何种运动能够有利于脊柱的健康、能够真正地做到预防脊柱疾病地发生,维系脊柱的动态平衡状态,并且这种作用机制具有完整的理论基础,能够用现代科学理论进行解释和检验正是建立太极拳运动健脊理论体系目的之所在。太极拳在行功过程中完成“虚灵顶劲、气沉丹田、立身中正、腰脊带头,内外相合、刚柔相济、快慢相间、螺旋缠绕”动作要求的同时对脊柱进行自我地调整和归复,可使脊柱系统的节段运动控制、脊柱稳定性、脊椎运动定位或者这些特征的综合达到最优化。太极拳运动对于脊柱健康的特殊价值虽已经引起了相关学者地认识和探索,但没有从太极拳运动本质出发来诠释太极拳对脊柱整体动态平衡影响的科学研究,且未形成完整的科学的太极拳运动健脊理论体系,因此,太极拳运动健脊作用研究及理论体系的建立对于太极拳健身功能地丰富、全民健身地开展、太极拳运动地普及与推广以及大众强身健体需要地满足,都是一项不可缺少的奠基工程。

1 脊柱健康维护机制概述

Panjabi首先提出了关于脊柱稳定系统的理论,该系统由3个亚系统组成,即被动亚系统(椎骨、椎间盘和韧带)、主动亚系统(围绕在脊柱周围的肌肉和肌腱)和神经控制亚系统(周围神经和中枢神经系统)[12]。本研究认为,对于脊柱稳定的维护以及被动亚系统、主动亚系统和神经控制亚系统间的协调依赖于脊柱稳定性维护机制地调节,以此来保持脊柱的动态稳定之势。脊柱系统的整体稳定性维护机制是由骨盆环自锁系统、腰盆髋共扼系统、腹式呼吸调节系统、中枢神经调节系统所构成,四者共同使脊柱系统达到“骨正筋柔”的状态(图1)。脊柱通过骶骨嵌入两块髂骨中间,与骨盆形成一个稳定的整体称为骨盆环自锁系统,骨盆就成为了脊柱系统稳定的基座,同时也是脊柱系统重要的组成部分,骨盆的动态平衡失稳也会引起脊柱生物力学改变。“腰盆髋共扼系统”为脊柱稳定的核心区域,其维护机制主要体现在这个区域内的维护脊柱稳定的深层核心肌群的重要作用上,深层核心肌群,包括膈肌、腹横肌、多裂肌以及盆底肌。核心肌群为骨性结构提供外源性的稳定机制。维持、加强、重塑深层核心肌群的功能成为了脊柱保健、治疗以及康复体系的重点。此外,腹式呼吸运动也是维持脊柱稳定重要的调节机制。Gurfinkel 首先发现了呼吸对姿势的影响,Mehling等研究证明了呼吸治疗对腰痛患者有明显的疗效[14]。孙梅等通过实验观察从而指出,腹式呼吸训练可作为缓解腰椎间盘突出症患者急性期疼痛的缓解措施[3]。深、长、细、缓的腹式深呼吸运动可以启动维持脊柱稳定的腰盆髋共轭系统,带动了核心肌群的收缩,有助于训练深层核心肌群,增加其保护脊柱稳定的力量。

图 1 脊柱整体稳定性维护机制示意图Figure 1. Maintain Mechanism of Spinal Stability Diagram

因此,在脊柱维护过程中,骨性结构和肌肉组织之间相互依存相互影响,并通过中枢神经系统和腹式呼吸运动地调节,加强了对脊柱“骨正筋柔”状态的控制能力,以使脊柱保持在中立位的区域中,维持脊柱系统的整体稳定。

2 太极拳运动健脊机理探究

在众多体育项目中,太极拳运动作为中华民族传统体育项目中的一枝奇葩,其对人体的特殊锻炼价值逐渐被揭示并进行了详细地研究,得到了国内、外学界高度地重视,成为了有效的体育医疗项目。太极拳运动强调“意、气、形”相统一,贯串于运动的始终,是意识支配下呼吸与动作紧密配合的整体性运动,体现了“天人合一、形神兼备、内外兼修”的生命整体观[11]。太极拳的训练从未像西方运动训练理论那样,把人的精神、意识、呼吸等生命要素排斥在身体之外[9]。在意识方面强调精神意识在运动中的主导作用,要求意识指导动作,做到“意动形随”“以心行气”,把“用意”放在太极拳运动的首位。太极拳主张用意识调节呼吸,是“以意引气,以气运身”的呼吸方式,太极拳的呼吸运动与在自然条件下的呼吸不同,是在意识控制下逐渐减少呼吸频率,加强呼吸深度的“深、长、细、缓、匀、柔”的腹式呼吸方式,并强调呼吸运动与动作地自然结合,做到“以舒适为度,以自然为法”。太极拳对“形”有特殊的要求,行功时形成立身中正,松静自然、圆活合顺、松紧适度、延绵舒缓,通过源动腰脊带动全身的缠绕圆转,形成周身一体的螺旋运动。太极拳运动“意、气、形”的整体锻炼原则以及特有的运动模式对脊柱健康的影响是任何运动项目无法比拟的。2.1 太极拳之“意”的层面

2.1.1 太极拳和谐理念

维护脊柱的健康必须使脊柱处于平衡和谐的外部环境之中,以此来建立和谐稳定的内部环境。脊柱疾病的产生往往与脊柱系统的阴阳失调有关。太极拳运动是以身体感知去践行“和谐”理念,完成人的修为之道,其追求的最终目标就是“和谐”[5]。太极拳是在中枢神经系统支配下的精细的躯体活动,在行功过程中不仅要完成身形上的各种要求,更要自然地配合呼吸运动,同时还要保持心静,意专、神舒、内敛、体松的太极拳状态,从而做到整体合一,内外兼修。太极拳的各项要求在习练者大脑中形成“太极拳认知”,使人体全部的意识状态、精神活动都集中于技术动作、劲法运用以及对“太极之道”的感悟上。太极拳运动这种“自省、悟道、得道”正是自我调整、自我提升、自我平衡的休养生息的过程,逐渐达到“一羽不能加,蝇虫不能落”“彼不动我不动,彼微动我先动”“人不知我,我独知人”的意识与技法的最高境界。在精神意识“和谐”的基础上,进行何种运动更有助于身体的平衡、肢体的协调,从而做到神与形都达到和谐统一的境界。这项运动本身的的技术体系和运动状态必须是中正的、协调的,才能保证在进行这样技术动作和运动状态之下所产生的力学和生理效应是和谐的、平衡的、对称的。太极拳为习练者所“营造”的和谐的外部环境以及对称中正的身体形态的内部环境势必对脊柱健康产生积极的影响,使脊柱系统处于“对称、和谐”之态,处于动态平衡之中。

2.1.2 太极拳运动控制

脊柱的内源性稳定和外源性稳定都依靠中枢神经系统地调节,由中枢神经系统发出维持脊柱稳定的特异性反应并启动相关肌肉活动,对脊柱系统进行稳定性调节控制[1]。引起脊柱稳定性出现异常的原因主要与中枢神经系统的调节能力、本体感觉以及核心肌群有很大的关系,许多针对于脊柱健康的运动疗法都包括提高身体的觉醒能力及控制能力方面的内容。太极拳运动把“用意”放在整个运动的首位,拳谱讲“此拳是用意不用力、太极拳所练在神”(杨澄甫《太极拳说十要》)。太极拳运动是在中枢神经系统控制下精细的肌肉活动,在运动过程中强调对身体的调节控制,主要包括对精神活动的调节控制、对气的调节控制以及对身体形态和运动状态的调节控制。对精神活动的调节控制主要为在太极拳行功过程中使之处于“心静、意专、神舒、内敛”的心理状态。对气息的调节主要为在意识地控制下逐渐形成与动作密切结合的“深长、细缓、均匀”的腹式呼吸。对形的调节控制主要为在行功时完成太极拳对身体各部位的身形要求以此来保证完成“正、松、柔、缓、连、圆、合、整”的太极拳运动状态。因此,在太极拳运动中通过对身体的控制,即对“意”、“气”、“形”的调节过程,来加强中枢神经系统的控制能力,改善本体感觉以及身体的平衡能力,进而使中枢神经对于脊柱系统地调节更为精确,以此维系脊柱的健康。

2.2 太极拳之“气”的层面

太极拳在行功时所采用的深、长、细、缓的腹式呼吸运动的形式是以膈肌活动为主的呼吸方式,当进行深长的腹式呼吸时在进行深长的腹式呼吸时主要以横膈膜上升下降活动为主,从而扩大了膈肌活动范围,增强横膈肌的力量;深长的腹式呼吸运动还会引起盆底肌的活动,横膈肌和盆底肌的活动会促进腹横肌的收缩运动,腹横肌与多裂肌通过筋膜相连具有共同的收缩机制,当进行腹式呼吸运动时会引起腹横肌和多裂肌的协同舒缩运动,由于腹横肌、多裂肌与脊椎的横突、棘突直接相连,它们的强直收缩使得横突、棘突上胸腰筋膜张力加大起到稳定脊椎的作用。此外,腹横肌的强直收缩除了直接对脊柱起到保护作用,增强脊柱阶段间的稳定性之外,它的收缩可以引起腹内压的升高使得“腰盆髋共扼系统”成为一个异常充实的气缸,变成了一个位于脊柱前部刚硬的柱体,将力传递到骨盆上,与脊柱共同承担负荷,减轻了椎体间的压力,增强了脊柱的稳定性。因此,在脊柱保健、治疗、康复过程中对于维系脊柱稳定起到重要作用的深层核心肌群的训练方式之一就是保持中正的姿势以及深度的腹式呼吸运动。

2.3 太极拳之“形”的层面

太极拳区别于其他运动项目的特殊的身体姿势和运动状态对脊柱健康实施最有利的影响。在神经意识的控制下,通过头颈部的“头顶悬”,颈部的“竖项”,躯干部的“正脊”、“含胸”、“拔背”、“松腰”、“实腹”,上肢部的“沉肩”、“坠肘”、“坐腕”、“展指”,下肢部的“吊裆”、“缩胯”、“敛臀”、“屈膝”,关节的“放松关节”、“骨节对准”、“ 松活舒展”、 “节节贯串”的太极拳身体姿势的要求,来形成“立身中正”、“柔和缓慢”、“内外合一”、“连绵不断”、“整体协调”、“圆活和顺”的太极拳整体运动状态。

2.3.1 身法中正

太极拳形之“中正”是太极拳重要的身法要求,同时也是维护脊柱健康的首要条件。在太极拳行功过程中,无论进、退、顾、盼、定动作如何变化,始终维持太极拳“中正”身形模型,使“立如平准”、“上下一条线”。这种“中正”的运动状态对脊柱有特殊的锻炼价值。脊柱系统的力学平衡表现为椎体关节、椎间盘、肌肉、韧带、筋膜的内平衡,只有保持中正的姿势才能使这些组织结构所受到的外在负荷不会过于集中于某一组织部位,使脊柱前后左右所受到的应力均衡,维持正常的组织结构。太极拳形之“中正”因素的运动健脊作用在于:太极拳中正的身形给予脊柱以良好的外部环境,使脊柱处于中正、平衡、对称的状态,在此基础上能够使各椎体间垂直对位,各骨节间虚虚对准,完成“接骨斗榫”的过程,加之太极拳“对拉拔长”对脊柱的牵拉伸展作用,三者共同实现维持脊柱力学平衡、加强椎间关节的牢固性和稳定性、矫正椎小关节的微细错位、保持椎旁软组织的张力和弹性提高其保护脊椎稳定的能力的过程,使脊柱动态稳定子系统、静态稳定子系统以及调节控制子系统中各组成因素,即脊柱稳定因子都能够维持正常的解剖结构、完成各自维系脊柱稳定的作用,从而促进脊柱的健康。因此,在脊柱稳定性维护过程中,太极拳“立身中正”的功法要求正是针对“不正不通、不通则痛”而采取的“正则通”的预防和治疗手段,是维持脊柱系统“骨正筋柔”状态的关健,使脊柱保持正确的骨性结构和软组织结构,使脊柱处于中正、平衡、对称的状态。

2.3.2 骨节对准

太极拳运动这种“中正”、“对拉拔长”的身形要求以及“周身骨节自然松开”、“骨节接牢、接骨斗榫”关节要求对于维持脊柱关节的正常形态有重要作用。在日常工作生活中,各种不利因素作用于脊柱系统会引起小关节的错位和紊乱,如何去加强椎体关节间的稳定性,及时地自我归复错位紊乱的关节以防止对神经血管脊髓的刺激和压迫具有重要的意义。骨科专家龙层花教授认为:“椎小关节是脊椎病发病的主要原因,只要能纠正关节错位是可以起到防治作用的”[2]。太极拳对于维持脊柱的中正不偏的状态、加强关节的牢固性以及预防和纠正微小关节的错位紊乱具有复位和复顺的重要作用。1)太极拳功法要求立身中正、不偏不倚、尾闾正中,立如平准。在这样的身心要求下给予脊椎以及椎关节正中的空间位置,从而使椎体、椎间关节、肌肉、韧带、椎间盘等组织结构处于正常的生理范围内,维持正常的组织功能。2)在立身中正、对拉拔长的身形基础上要求脊柱节节松开、上下骨节虚虚对准并以“接骨斗榫”的方式使骨节之间对准接牢,处处合住,所谓“接骨”是指在运动中关节腔对准、接牢,否则关节无力;所谓“斗榫”是指关节在旋转运动中骨与关节腔的转动、磨合,使关节和韧带在对拉拔长中增加弹性和韧性[4]。3)在太极拳“虚领顶劲及气沉丹田”的对拉拔长的动作形态下,能够充分拉长紧张痉挛的软组织,加之“周身骨节逐步松开”能够最大幅度地松解受累的关节,为关节的复位解除了束缚,从而使脊柱骨节间圆活和顺、润滑而稳定。太极拳练习时对脊椎关节的影响概况为“垂直不偏,脊骨节节松开并以接骨斗榫的方式上下虚虚对准,保障脊柱的正常结构和功能”。因此,太极拳运动对于脊椎关节的作用机制本质就是根据“不顺不通”而采取的“顺则通”的手段。

2.3.3 对拉拔长

现代生活方式的改变、节奏的加快以及压力的加大,人体的精神和肉体都处于高压状态之下,加之不注意正确的身体姿势以及劳逸结合地调节,长期的肌肉、筋膜高张力的紧张状态使肌肉和筋膜变得紧绷不柔和,张力和弹性降低,丧失了对脊椎和关节的保护作用。此外,长时间的坐位状态,会对脊柱产生“久坐伤肉”的损害。韦以宗通过实验证明,久坐1 h后较站立位整体腰椎平均缩短12mm,且腰椎的曲度变直[6]。脊椎旁的肌肉、筋膜、韧带软组织的挛缩导致椎旁两侧的受力不均衡,造成关节的位移及紊乱,激惹从椎间孔穿出的脊神经,出现诸多不适。因此,在脊柱的治疗康复过程中,“牵引”治疗是治疗脊柱疾病的重要手段之一。所谓牵引方法是对脊柱纵轴对抗牵引,以舒解因椎体倾斜、塌陷所致缩短的方法[7]。脊柱的纵轴轴向有伸缩功能,所以在太极拳行功过程中完成“虚领顶劲”与“气沉丹田”的要求时,使脊柱在中正的身体形态以及上下骨节对准接牢的要求下进行纵向的上拔下沉的自我拔伸,起到医疗牵引手段的功效。太极拳运动通过主动的脊柱拉伸运动使得挛缩的肌肉等软组织得到牵拉伸展,增加其力量和弹性;使得脊柱保持正常的纵向距离,促使椎间隙轻微增宽,各椎间关节对位改善,调整椎小关节的微细变化,进而解除对脊神经、脊髓、血管的纵向压迫和刺激,使脊柱病的症状减轻或消失,起到自我修复的功能。

2.3.4 松柔和缓

在对脊柱日常的保健、康复、治疗过程中,“骨正”与“筋柔”是维持脊柱稳定的两个关键因素且两者之间又相互作用相互影响。“正骨”所致的脊柱中正姿势的恢复、椎间关节微细错位的归复都是以“筋柔”为前提和目的的,而肌肉、韧带的“筋柔”加强了对脊柱的保护力度,从而维持脊柱的中正不偏。太极拳形之“松柔和缓”的运动健脊作用:1)加强脊柱的“正气”,即太极拳运动可提高肌肉等软组织的张力并促使肌肉进行弹性收缩,使肌肉本身的收放能力得到很好的锻炼,能够使肌肉内密集的微血管网畅通,更有利于气血的运行,能源物质的运输与利用,增强肌肉及其他所有组织器官的气体交换作用,同时提高肌肉组织对氧的利用率,并及时清除代谢产物,增强肌肉组织的力量,提高对脊柱的保护作用,调节脊柱系统的外平衡。太极拳运动速度缓慢、举止轻缓,可有效地避免大强度大运动量的剧烈运动所产生的代谢产物对肌肉带来的负面影响,能够有效、协调地提高肌肉等软组织的弹性、张力和协调性。2)消除脊柱的“邪气”,即太极拳运动要求动作舒缓、不用僵力,肌肉、韧带、筋膜、关节都处于自然放松舒展的状态,通过太极拳“松柔、舒缓、连绵”的运动形式消除精神与躯体的紧张点,解除痉挛疼痛,使软组织得到放松,恢复其正常的组织形态及功能,进而消除对椎体及关节的束缚使脊柱骨性结构归复正常的空间位置及解剖结构。太极拳“松柔和缓”的运动特点与“理筋”的原理有相同之处,目的都是维持和提高椎旁软组织正常的形态和功能,调节脊柱的外平衡的稳定。

2.3.5 旋移运动

只有进行符合脊柱运动规律的运动才能够对脊柱的健康和稳定起到积极的作用,通过对太极拳理论和脊柱学科理论的研究发现,太极拳的运动规律与脊柱的运动模式是一致的。太极拳运动的逻辑结构是“人法地、地法天、天法道、道法自然”的“天人合一”整体思维形式[10]。太极拳正是遵循这一哲学精神,实现“天道”、“拳道”、“人道”三者的统一,太极拳的“拳道”运动模式是以“天道”运动模式为依据,是对宇宙天体运行地领悟和对自然规律地体现,处处体现与天地运动模式相符合的多维旋移圆道运动。公元前3世纪,中国古代医家吕广在注解《难经》二难时,将脊椎24节标以八卦分布,反映了古代医家对脊柱圆运动规律的认识。脊柱运动的4个方向8个活动度,脊柱骨关节的四维组合,都是围绕一个轴心的“圆运动”[8]。在符合“天道”自然的“拳道”运动模式下所形成的“人道”符合人性的规律、人体生理、心理的原理,同时也吻合了脊柱“圆”的运动模式。进行太极拳运动锻炼实质上是在太极拳圆道运动模式之下,脊柱系统产生更符合自身运动规律和解剖结构的变化,从而更有利于脊柱的健康。进行太极拳运动实质上是在“天人合一”观的指导下,体现了“天道”(自然世界)—“拳道”(太极拳拳理)—“人道”(人体世界)—“脊柱”(脊柱的功能)的和谐模式,从而建立人与自然的和谐统一关系,使精神、身体、拳技、天地自然融为一体,真正达到“天人合一”、“道法自然”的境界。

2.3.6 整合一体

如前所述,太极拳运动健脊作用主要体现在意识层面(意)、呼吸层面(气)、以及形体(形)层面,具有放松精神和躯体、锻炼核心肌群、形成稳健中正的姿势、自我伸展牵引、稳固调整椎体以及椎间关节、协调脊柱系统的内外平衡等作用。太极拳运动各项健脊功能的发挥并不是孤立的,而是相互影响相互作用,在优化过程中形成完整的太极拳运动健脊体系。太极拳形之健脊因子“合”的健脊作用在于完成和实现将太极拳运动各种健脊作用的综合。在太极拳之“合”的要求下完成了太极拳之“意识”的健脊作用、“元气”“呼吸”的健脊作用以及“动作”的健脊作用地结合,行功过程中对脊柱所实施的健脊效果则具体表现为在“和谐”的意境和“松静自然、意专神舒”的精神状态下,逐步做到“深、长、细、缓、匀”的腹式深呼吸并使呼吸与身法动作自然地结合,使身法保持中正、松柔、绵缓的整体运动状态,从而使中枢神经系统对脊柱的调节、呼吸运动对脊柱的调节、太极拳特殊身形对脊柱的调节三者达到优化组合,以维持脊柱稳定系统的动态平衡。太极拳形之“整”要求在行功时形神兼备、内外合一、平衡对称、周身协调,使身体每一部分都参与运动。通过周身一体的整体性运动来协调脊柱内外、前后、左右、上下的阴阳平衡,这样就使太极拳子系统中的健脊因子所产生的健脊效果全面覆盖于脊柱子系统,使脊柱子系统中的各个稳定因子在维持自身形态和功能的同时整合成最优化的整体,共同维系脊柱的健康稳定。

3 太极拳运动健脊的实践研究

通过对脊柱学理论、太极拳理论的分析架构了两者间的联系,探究了太极拳运动健脊的机理,为了进一步检验理论研究的科学性,本文进行了关于太极拳运动健脊的实践研究。对脊柱常见疾病——慢性下腰痛的患者进行太极拳运动干预。

3.1 研究对象

选取年龄在45~65岁,具有慢性下腰痛症状持续12周以上且无脊柱其他疾病,如脊柱骨折、腰椎间盘突出症等,以及无心血管等运动禁忌症的30人,坚持到最后的有26人。

3.2 检测指标

对慢性下腰痛的检测指标主要有疼痛指标、功能障碍指标、腰椎功能指标以及运动干预后的治疗疗效。

疼痛指标采用视觉模拟疼痛量表(VAS);功能障碍指标采用腰痛功能障碍问卷(Oswestry);腰椎功能指标采用腰椎功能评分标准(JOA);治疗疗效采用日本整形外科学制定的“腰椎疾患治疗评分表”评定疗效。

3.3 运动干预实施

受试者由专业的太极拳教练带领,从2013年7~12月进行为期6个月的二十四式太极拳的练习过程。

3.4 运动干预结果

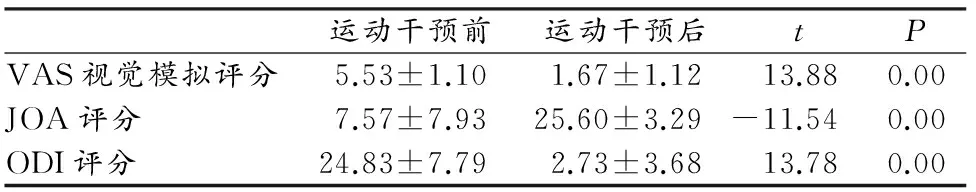

通过对太极拳运动干预的实践结果看出,经过6个月的太极拳运动干预实验,慢性下腰痛患者的疼痛指标、功能障碍指标、腰椎功能指标P<0.01,且具有较好的治疗有效率(84.6%)。

值得指出的是,本研究在一定程度上佐证了本文所提出的太极拳运动健脊的理论,检测指标虽采用的是国际上通用的骨科疗效评价量表,具有科学性,但又存在主观性,只能作为辅佐理论假设的验证,且不能作为太极拳对于脊柱疾病的实验研究,建议脊柱学、运动康复学领域的研究者能从更专业的角度对太极拳健脊实验进行设计,采用科学性较强的仪器进行疗效检验,得出更为准确的研究数据,从而完善本研究的这一不足。

表 1 本研究运动干预前、后结果比较一览表Table 1 Results Compared before and after Exercise Intervention

表 2 本研究运动干预后疗效检验一览表Table 2 Exercise Intervention Outcome

4 太极拳运动健脊理论体系建构

太极拳运动作为“正气”来维护脊柱的健康和稳定正是通过对脊柱稳定系统的结构重塑和功能加固来实现的,太极拳运动对于脊柱稳定性的维系实质上是通过神经调节系统、呼吸调节系统、腰盆髋共轭系统、骨盆自锁系统的共同调节机制来对脊柱稳定系统中的静态稳定子系统、动态稳定子系统、调节控制子系统以及各稳定因子进行动态的干预,从而提高神经系统的调控能力,保持骨性结构的中正,加强核心肌群的力量,以及协调腹式深呼吸的运动,使脊柱系统内各个“稳定因子”都到达了最佳的状态,在优化组合中协同维系脊柱系统的动态平衡(图2)。

图 2 本研究太极拳运动健脊机理示意图Figure 2. Spine-promoting System of Taijiquan

5 结论

本研究所探讨的太极拳运动健脊机理从太极拳本体组成部分之“意”、“气”、“形”3个层面入手,提炼出太极拳运动健脊因子“意”之因子——静、专、舒、敛;“气”之因子——腹式呼吸运动;“形”之因子——正、松、柔、缓、圆、合、整。这些健脊因子在相互作用中完成最优化的健脊功能,体现在“意”层面为“太极拳的和谐理念”、“太极拳运动控制”;“气”层面为“腹式呼吸运动”;“形”的层面为“身法中正”、“对拉拔长”、“骨节对准”、“松柔缓和”、“旋移运动”、“整合一体”。太极拳所产生的健脊效果不仅对脊柱各稳定因子,即椎体、椎间关节、椎间盘、韧带、骨盆、肌肉、气血、经络、神经产生影响,还对维持脊柱“骨正筋柔”状态的维护机制,即骨盆环自锁系统、腰盆髋共扼系统、腹式呼吸调节系统、中枢神经调节系统产生最直接的作用,从而从整体上维系脊柱的健康与稳定。

[1]丁自海,林心如.脊柱外科临床解剖学[M].济南:山东科学技术出版社,2008:27.

[2]龙层花.脊柱病因治疗学[M].北京:世界图书出版公司,2012:46.[3]孙梅,方红玲,高培培,等.腹式呼吸训练缓解腰椎间盘突出症患者急性期疼痛的效果观察[J].中国临床医生,2013,41(12):49-50.[4]唐豪,顾留馨.太极拳研究[M].北京:人民体育出版社,2012:68.

[5]王柏利.太极拳:一种标识性文化符号[J].西安体育学院学报,2014,31(1):70-74.

[6]韦以宗,王秀光,潘东华,等.调曲整脊法治疗腰椎管狭窄症90例疗效报告[J].中华中医药杂志,2012,27(2):498-503.

[7]韦贵康.脊柱相关疾病学[M].北京:人民卫生出版社,2012:456.

[8]韦以宗.中国整脊学[M].北京:人民卫生出版社,2007:99.

[9]徐伟军.中华身体观视角下的武学修为[J].北京体育大学学报,2010,33(9):1-3.

[10]徐伟军,李英奎.太极拳理论与方法的诠释[J].北京体育大学学报,2011,34(9):1-4.

[11]闫民.身体观视域下太极拳的哲学意蕴[J].体育科学,2015,35(2):90-95.

[12]朱传芳,黄强民,彭金凤.核心稳定性训练的理论基础与发展近况[J].中国组织工程研究,2014,18(11):1787-1792.

[13]SAHIN N,ALBAYRAK I,DURMUS B,etal.Effectiveness of back school for treatment of pain and functional disability in patients with chronic low back pain:a randomized controlled trial[J].J Rehabil Med,2011,43(3):224-229.

[14]MEHLING W E,HAMEL K A,ACREE M,etal.Randomized,controlled trial of breath therapy for patients with chronic lowback pain[J].Altern The Health Med,2005,11:44.

[15]VAN M M,RUBINSTEIN S M,KUIJPERS T,etal.A systematic review on the effectiveness of physical and rehabilitation interventions for chronic non- specific low back pain[J].Eur Spine J,2011,20(1):19-39.

Rationale and Science Basis of Spine-promoting System of Taijiquan

JIANG Nan

As people are more concerned on their spine health,coupled with increases of morbidity of spine disease,this paper,from the standpoint of spine dynamic stability structure model and spine stability maintenance mechanism,conducts research on how Taijiquan makes people’s keep good tendons and bones by using the method of literature review,logical analysis and induction and deduction.We judge that,Taijiquan can make good will,spirit and shape as well as a good spine.Each of these factors work together to maximize the allomeric function to state the spinal system a balanced,stable and healthy statement.

Taijiqua;spine-promoting;functionalmechanics;spine-promotingtheory

1002-9826(2016)02-0019-06

10.16470/j.csst.201602003

2015-06-04;

2016-01-07

山东科技大学人才引进科研启动基金项目 (2015RCJJ058)。

姜南(1985-),女,山东聊城人,讲师,博士,主要研究方向为民族传统体育理论与实践,E-mail:785670628@qq.com。

山东科技大学 体育学院,山东 青岛 266590 Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266590,China.

G852.11

A