汉语“宗教”一词的语源与文化意涵

释慧开

摘 要 论文先就“宗教/religion”的语源及义涵切入,对汉语“宗教”一词与英文“religion”一字的核心概念与观点作一些探源与澄清的功课。再以保罗·田立克(Paul Tillich)所倡言的“终极关怀”概念切入,试论东、西方宗教观之对比与会通,希望能在不同的信仰之间,找到共通的精神与理念,以及共同的难题与挑战,有助于东、西方宗教间的沟通与对话。

关键词 宗教 宗教观 终极关怀

分类号 G02

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2016.11.013

Abstract This paper begins with a concise etymological analysis into the textual and contextual implication of both Chinese term “zong-jiao” and English word “religion”, in order to retrace and clarify the basic core concept and perspective of Eastern and Western religions in their own right. Then it addresses the contrast and compatibility between Eastern and Western religious perspectives in terms of the concept of“ultimate concern” formulated by Paul Tillich, and attempts to find out common difficulties and challenges as well as the shared spirit and idea between different faiths, in the hope to enhance the communication and dialogue between Eastern and Western religions.

Keywords Religion. Religious perspective. Ultimate concern.

0 前言

“宗教”一词究竟如何定义与诠释?长久以来,人言言殊,就一般社会大众的朴素概念与认知而言,以为“宗教”只是一种对于天地间的神祇或超自然神秘力量的崇拜与信仰,或者是基于此类崇拜与信仰的一种心理寄托。

中国人还有一种非常普遍的观点,认为大凡宗教不过是劝人为善,因此,一个人信仰何种宗教,基本上无甚差异。绝大多数的民众,可以同时敬拜多尊不同的神明,乃至信奉数种不同的宗教,因而千百年来,中国民间的神道庙宇将各路神明集合供奉于同一殿堂之中,也从未有人觉得有任何不妥之处。职是之故,中国人的宗教文化传统,逐渐形成“三教(儒、道、释)同源”,无分轩轾,乃至“五教(儒、道、释、耶、回)合一”,兼容并蓄,这样的宗教态度,亦为全世界华人宗教观的一大特征。台湾与闽南民间的俗谚有云:“有烧香就有保庇”,即是中国人最为普遍的宗教态度之现实写照。然而,就宗教哲理层面而言,此一朴素的宗教观并不足以彰显世界各大宗教传统的精神内涵与深层义理。

上一世纪初,西方学者常带着西方宗教的观点与框架来看待佛教,而有“佛教究竟是否为宗教,抑是哲学”这一类的争辩。中国社会一般受过高等教育的知识分子,在谈论宗教之时,多半不自觉地迁就西方的宗教概念,而轻忽忘失了东方宗教,特别是佛教的观点。因此,笔者认为有必要就东、西方宗教的基本概念与观点作一些探源与澄清的功课。

为了讨论的方便,本文以佛教代表东方宗教,以基督宗教代表西方宗教,尝试跳脱传统各学派观点的框架与限制,而以宗教本身的立场与观点来解析及诠释,并且尝试以能够融通东、西方两大宗教的观点,来诠释“宗教”一词的深层文化义蕴。

1 “religion”与“宗教”释义

英文“religion”一字与中文“宗教”一词,二者之间的文字意涵,严格地说,其实是有相当大的区别,而不能径自划上等号的;其间的差异是多重的,除了在其文字语意本身之外,更重要的是在于其文化基底的不同。除此之外,其实还有不少类似的例子,譬如:“poem”与“诗词”、“opera”与“戏剧”、“calligraphy”与“书法”、“painting”与“绘画”等等,英文与中文之间,其实各有各的独特意涵与文化脉络,彼此之间并非相互全等。以上所例举的这几个相对的中、英文词语,虽然在大多数不需太严谨的情况下,可以相提并论,甚至于彼此之间相互对译;但是若一概视之为完全等同,就会患了“化约主义(reductionism)”的毛病。

为了追根究柢,一探英文“religion”与中文“宗教”的文字意涵与文化脉络,笔者先以说文解字的基本功夫切入,先就英文“religion”一字,再就与中文“宗”、“教”二字与“宗教”一词,探讨其字根、语源与词义,以作为尝试论究其文化内涵与义蕴的基础。

1.1 英文“religion”的字义解释

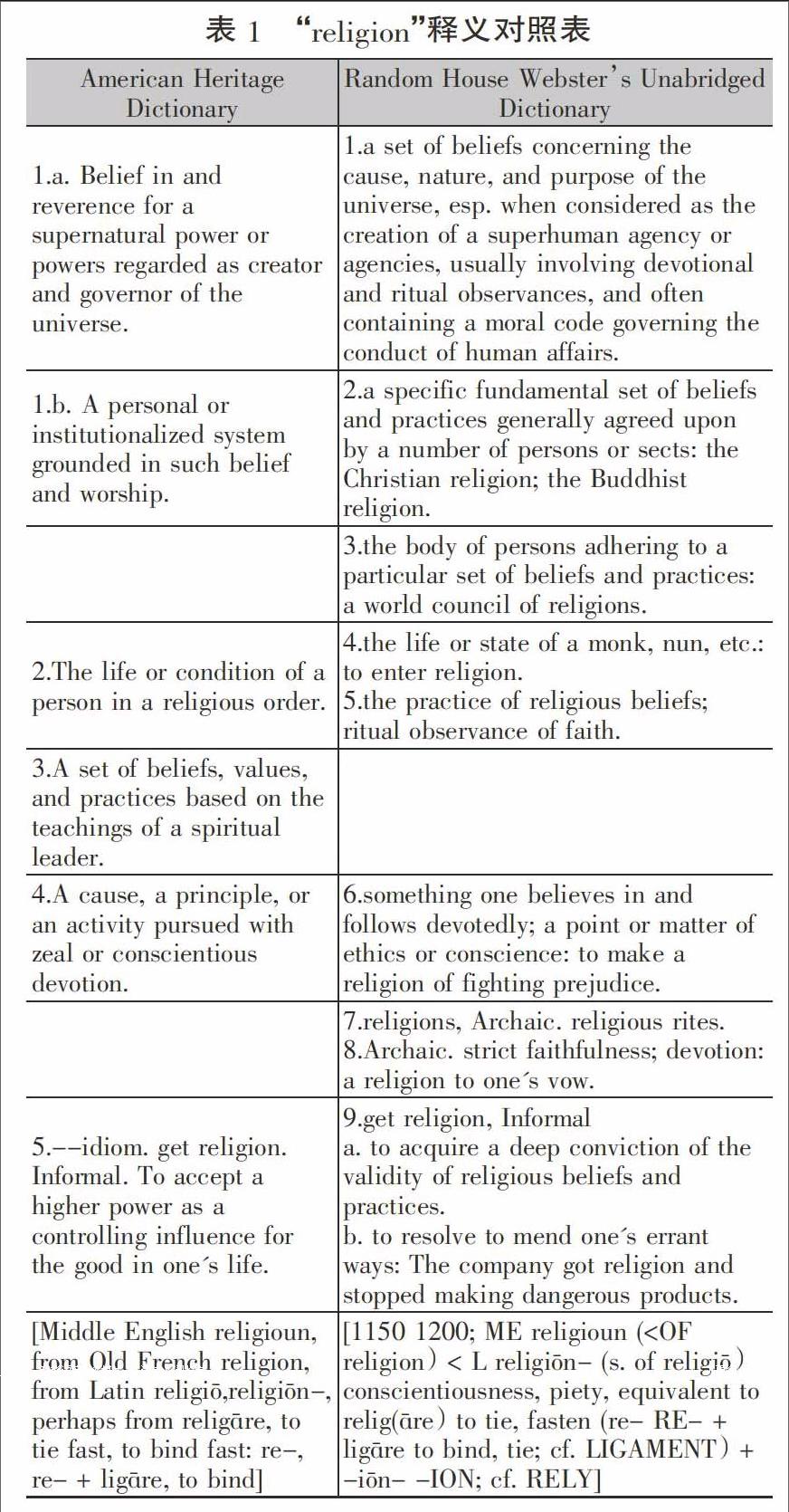

有关英文“religion”的意义,在相关的教科书及学术论著之中,可以找到上百条不同的定义,但是其中大多数都是如本文前言中所提及的各个学者或学派的诠释观点,既非语源学上的根本原义,甚至于有严重的门户之见,因此笔者一概不作引用。为了作语意及字义上的探源,笔者引用在美国具有权威的二部字典American Heritage Dictionary[1]以及Random House Websters Unabridged Dictionary[2]之中所载“religion”一字的解释,详见表1。

表1所引述的字义解释,二部字典之间大同小异。左边第1.a条与右边第1条解释了“religion”的根本字义与核心概念,即是关于宇宙之起源、本质与目的之一套信仰内涵,特别是对于宇宙的创造主暨掌控者等超自然力量的信仰与崇拜;此等超自然力量,可能是单一的,也可能是多数的,前者指涉一神教,后者指涉多神教。左边第1.b条与右边第2条说明依上述信仰内容而建立的制度式信仰与敬拜仪式。右边第3条系指皈依追随某一套特定信仰与修持的团体。

左边第2条与右边第4条及第5条说明修道团体里的宗教生活与修持,文中“a religious order”原是指天主教的修道院(monastery)或修女院(convent)等宗教灵修团体,现在则可以引申为意指任何宗教的修道团体。左边第3条则可以用来解释那些不属于传统信仰的范畴,而由个别的精神领袖所倡导的“新兴宗教”。

表1 “religion”释义对照表

左边第4条与右边第6条扩大范围,系指基于道德或良知,并以宗教式的热忱去追求的信仰或所从事的活动,这可以用来解释诸如:人道主义、社会主义、共产主义,乃至国家主义等等“准宗教(quasi-religion)”的信念、行为与活动。右边第7、8条则是现在已经不通用的古语。左边第5条与右边第9条是个英文词组,意指一个人接受一种宗教,亦即“信教”或“入教”之意,同时还有“改邪归正”之涵义。

1.2 英文“religion”的语意探源及释义

表1中最底下一栏是说明“religion”一字的语源历史。现代英语中的“religion”一字,源自十二世纪后半叶的中世纪英文“religioun”,其又依次源自古法文“religion”及拉丁文“religiōn-”,其字根为:re- + ligāre,本意为约束及结合。从语源上来分析其语意,religion含有以下几个义涵:(1)legal or law, 合法的、法律;(2)league or union, 结盟、统合;(3)rely, 依靠、信赖;(4)oblige, 承诺、责任,而legal, league, rely, oblige等字皆源于同一字根,亦皆含有“约束”与“法规”之意。

综合字义解释及语源分析,“religion”一字包含有以下几个核心概念:(1)god,人格(personal)的“神”或“上帝”[3];(2)creation,神创造了世界;(3)worship,对神的祭祀、崇敬与礼拜;(4)church,教会、行使神的旨意。

此外,因为“religion”一字含有“神人结合”与“严守誓约”之意,因此其语意带有浓烈的主导性与强制性,充分显现出西方“启示神学”观①的宗教特质。职是之故,在现代西方社会中,以美国为例,举凡避孕、堕胎、同性恋、安易死/安乐死(euthanasia)、复制人,甚至于外星人是否存在等等议题的讨论,都与犹太——基督宗教(Judeo-Christian religions)②的教义与信仰有密不可分的关联。

1.3 汉语“宗”与“教”之字义解析

1.3.1 “宗”字

汉语“宗”字的历史甚为早远,在甲骨文、金石文与小篆中,皆有“宗”字,在六书中属“会意”字,其本意原作“尊也,祖庙也”之解,亦即祖庙为宗。分析其字形,其中“宀”表示屋宇之义,而“示”则表示神祇或神主之义,结合二者,即代表供奉神主或供有神祇之屋宇。据《说文解字》段玉裁的注解,系指子孙之所尊崇,亦即供奉列祖神主之处。其引申的意义有:祖先、本源、氏族、众人所归往、尊敬、崇拜、主要的等等[4]340。

1.3.2 “教”字

“教”字的历史也同样早远,在甲骨文、金石文与小篆中,亦皆有“教”字,在六书中属会意与形声字。在小篆中,“教”字从“攴”与“孝”,“攴”作执以教导人者解,“孝”作效解,上攴之以示儆,下顺之而从所施为教,其本义作“上所施下所效”解,亦即长上对下辈指导督责之意。其引申的意义有:宗教、教化、规矩、训诲、教育、传授、训练、指示等等[4]625-626。

1.3.3 “宗教”一词为“宗”与“教”的合称

“宗教”一词实际上乃是“宗”“教”二字的合称,此二字的个别字义,已如上文所述。然而,在中国古代除了佛教论典之外,在一般的日常口语以及书写的应用文字中,“宗”“教”二字几乎不曾并用。至于在现代中文里的“宗教”二字合称,考其原由,乃是日本人于德川家康幕府时代末期,以汉语翻译西文“religion”一字而来[5],而此一用语又在清朝末年维新变法之际,为国人所沿用以对译西文“religion”,用来指称“宗教”此一学术专业领域或学科,尔后遂成为通用的现代语词。

1.3.4 汉语“宗教”之语意探源及释义

“宗教”一词虽是日本人针对西文“religion”的翻译,然而,吊诡而又有趣的是,当初日本人翻译的灵感却是源自中国佛教的名相。考“宗教”一词,原本语出隋唐之际的中国佛教论典,例如:(1)天台宗的开山祖师智顗(538~597)在《法华玄义·卷十上》有云:“有师开五宗教③[6]”;(2)华严宗的实际开创者法藏(643—712)在《华严五教章·卷一》亦云:“大衍法师等,一时依诸德,立四宗教①[7]”;(3)禅宗的《百丈清规》中亦有“力扶宗教”[8]之语。在中国佛教论典所出现的“宗教”一词,其实与英文“religion”一词完全无涉,也不代表一门学术专业领域或学科,而是在魏晋南北朝之际,中国佛教界所兴起之“教相判释”的诠释用语。

在印度佛教传入中国之初,即开始有经典的翻译。起初,中国佛教徒认为从印度或西域传来的经论典籍,皆是佛陀金口所说,理无二致;但是到了魏晋南北朝,在累积了四五百年的经典翻译成果之后,逐渐察觉在不同的经论之中,其所阐述的义理内涵有相当大的扞格,而有进一步诠释及消化汉译经典的迫切需求,从而促使中国佛教界产生了“教相判释”的经典诠释运动。所谓“教相判释”,即是“分判”及“诠释”释迦佛陀一生所说教法之义理内涵与相状差别,简称为“判教”或“教判”;换言之,亦即依佛典教说之形式、方法、顺序、内容、意义等,而分类出教说之体系,以明了佛陀说法之真意。盖从印度传来中国的佛教经典为释迦一代所说之教,数量甚多,浩如烟海,其说教出现之时地与因缘也各异,而且其因应对象根机之义理开显亦互有出入。因此,欲知其教法之意旨、因缘、次第,非赖有系统地整理诸经典及判定其义理层次,无法明了佛陀说法之本怀及真实意旨。

承上所述,我们可以知道,“宗教”一词,最早是中国祖师们用来有系统地消化及重新诠释从印度传入的佛教典籍。虽然“宗教”一词是“宗”“教”二字的合称,就佛典中所阐述之义理而言,此一语词又可重新解析出“宗”与“教”在佛法诠释上的二重意涵,其核心概念简明扼要地说即是:(1)“宗”者,“宗旨”之谓;“教”者,“教化”之谓;(2)“宗”者,“自觉”之意;“教”者,“觉他”之意。进一步的解析,以《华严五教章》为例,其在卷一中有云:“分教开宗者,于中有二。初就法分教,教类有五。后以理开宗,宗乃有十。”②此亦是华严宗所倡“五教十宗”之出处。

就佛教义理诠释的角度而论,“宗”的意义有二:其一是指释迦佛陀在菩提树下大彻大悟之时,所证悟到的心法与宗旨;其二是指佛陀成等正觉之后,说法四十九年,在其所遗留的圣教之中,各别经典所阐述之教法所蕴含的旨趣。而“教”的意义,则是指为了对应众生的根基差异,所施设之种种不同的教材、教法与教学内涵。因此,“宗教”一词除了彰显佛家“自觉、觉他”之“宗旨与教化”二重本怀之外,还可以呼应基督宗教“自我重生”与“博爱世人”之牺牲奉献的十字架精神,以及儒家“己欲立而立人,己欲达而达人”之“修身与教化”的二重义理。

2 宗教信仰的哲理意涵与诠释向度

以上所论,从英文“religion”到中文“宗教”的意涵,皆各有所诠与所表,彼此之间,其义理尚无法完全互摄与互融。如果要找到一个较为圆融的诠释,能够涵盖东西方各大宗教信仰的哲理与精神,笔者认为就属著名的基督教神学家保罗·田立克(Paul Tillich)在他的名著《信仰的原动力》(Dynamics of Faith)一书中所标举出的“终极关怀(ultimate concern)”此一诠释概念。根据田立克的诠释观点,真正的(宗教)信仰是吾人在面对宇宙人生时,终极地关怀着的存有状态或境界;换言之,(宗教)信仰的原动力就是终极关怀的原动力。基于此一终极关怀,宗教信仰成为一种涉及整个人格的核心行为与活动(a centered act)[9]。

傅伟勋(1933—1996年)在他的《从创造的诠释学到大乘佛学》一书中,也提出宗教所由成立而不可或缺的四项基本要素与向度(dimension),亦即:

(1)终极关怀 (ultimate concern);

(2)终极真实 (ultimate truth/reality);

(3)终极目标 (ultimate goal);

(4)终极承诺 (ultimate commitment)[10]。

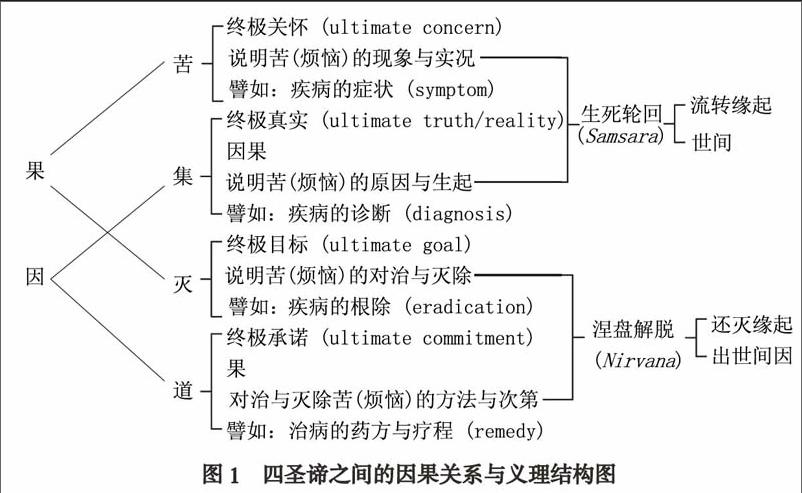

傅伟勋所拈出之宗教的四个“终极”向度,恰好与佛教的根本法轮“四圣谛:苦、集、灭、道”相互呼应,并且形成一对一的对应关系。由此观之,即是作为一个普遍性概念的宗教或宗教传统,其丰富的哲理内涵已远远超出世俗之神明崇拜与单纯之劝善惩恶的层次与范畴。

今以四圣谛为例,对照上述四项“终极”来诠释宗教传统所可能蕴含的深层义理。第一圣谛“苦谛”,即是说明众生当下的生命情境与现实人间世的切身体验,亦即是人生实相的观照与人间福祉的终极关怀。第一圣谛以“苦”为名,并非一般人所误以为的消极、悲观、厌世的负面概念,实乃佛陀语重心长之正面教化,用以揭示众生界种种烦恼的症状与实况,期能启发凡夫探求真理的动机与发心修道的愿力。

第二圣谛“集谛”,即是用以阐明有情生命之所以生灭无常,轮回流转之终极真实,亦即是诊断众生无明烦恼(苦谛)的根本原因与所以生起的诸多因缘。“缘起法”是佛法义理上的终极真实,说明宇宙人生的生灭实相,启发众生于生灭无常﹑生死轮转之中观照实相,探求真理。佛陀教化弟子,在面对诸法的无常生灭中,采取一种离执的、动态的如实正观。要了悟诸法实相生灭缘起,不但要正观“流转缘起”,同时也要正观“还灭缘起”:有因有缘世间集,有因有缘世间灭[11]12;此有故彼有,此生故彼生;此无故彼无,此灭故彼灭[11]66-67。

第三圣谛“灭谛”,则是指涉生命的终极目标,有如疾病的根治灭除,亦即断除烦恼,圆满自在,解脱无碍的涅盘境界。涅盘(梵文:nirvana)又翻为“灭度”,一般人(甚至包括不少知识分子)可能受到声闻乘“灰身灭智、不受后有”思想的影响,因此对涅盘一词有极大的误解,认为涅盘的状态即是灭绝生命的状态。然而,从大乘菩萨道的义理层面观之,有情的生命是无始无终、不生不灭的,根本就灭绝不了,涅盘是指断除烦恼的境界,而非灭绝生命的状态。

第四圣谛“道谛”,即是佛陀开示众生如何达到解脱境界的具体实践功夫,有如根治疾病的药方与疗程,诸如:“戒、定、慧”三学、“闻、思、修”三慧、六度、八正道、三十七道品等等修持的法门,同时也是大乘佛教所倡导,生生世世奉行实践菩萨道的终极承诺。苦谛与集谛,构成烦恼的恶性循环,亦即生灭无常的世间因果;灭谛与道谛,构成自在解脱的良性循环,亦即不生不灭的出世间因果。

就宗教之深层义理的观点来解析,佛陀应世教化的本怀是以人生现实无常的切身烦恼经验为起点,而以人生究竟圆满的亲证解脱境界为目标。此外,要特别说明的是,佛陀宣说四圣谛的义理,是依循心理学的次第(psychological order),而非逻辑学的次第(logical order),是故先说果(“苦”与“灭”),再说因(“集”与“道”),良以“菩萨畏因,众生畏果”,此为佛说四圣谛,先果后因之本怀。以下就四圣谛之间的因果关系与义理结构(见图1),以说明其所蕴含的教育内容与精神。

笔者基于大乘佛教的义理,并综合东西方宗教的哲理诠释,提出对于“宗教”一词的个人诠解如下:

(1)宗教不只是劝善的说教,其内涵是以观照人心的真妄虚实为极致;

(2)宗教不只是知识的对象,其行持是以理想人生的实践证悟为课题;

(3)宗教不只是信仰的依归,其旨趣是以圆满人生的自在解脱为目标。

基于以上的讨论,可知宗教的内涵与哲理,绝非只是劝善惩恶的传道说教而已,更非坊间以“怪力乱神”或“灵异现象”为要求而为知识分子所鄙视的“迷信”行为所可涵盖或比拟。宗教的内涵是以人间的烦恼苦难为关怀,以人生的福祉为本位,以人心的迷悟为主体,下学而上达,安身以立命。以此为基础共识,再来探讨以社会全民为对象的现代宗教教育的定位与取向问题。

3 理解东、西方文化传统中的宗教脉络

自古至今,无论中外,宗教信仰都是各个文化传统中的核心内涵之一,因此理解文化脉络中的宗教传统,应是各级学校里通识教育的一个重要面向。以东亚文化而言,包括中国、越南、韩国、日本、泰国、马来西亚、印度尼西亚以及新加坡的华人社会等,均受儒、道、释三教(或三家)之影响甚深,无论是儒家所倡之伦常礼教、天理良知、人溺己溺的淑世教化,或是道家所崇之自然无为、超然齐一的豁达境界,还是佛家所宗之菩提证悟、慈悲济世的广大行愿,都已成为深植人心以及社会各阶层的文化血脉,乃至于习焉而不察。南怀瑾有个十分生动的譬喻:儒家的孔孟思想有如民间的粮食店、杂货铺,是老百姓日常生活所必须;道家(包括了兵家、纵横家的思想,乃至天文、地理、医药等等)有如药店,不生病时可以不去,生了病则非去不可;佛家(教)有如百货店,里面百货杂陈,样样具全,逛了买东西也可,不买东西也可,根本不去逛也可以,但是社会需要它[12]。儒、道、释三家(教),各有其文化及社会功能,相辅相成,并行而不悖,形成东亚特有的宗教文化特质。

以欧美为主的西方文化而言,也并非是单一的源头,而是多种文化相互影响,汇流而成,主要有三大源流,分别为希腊文化、罗马文化与犹太文化,形成三足鼎立而又相互激荡且融合的态势。其中希腊文化的内涵是以哲学、医学、文学、艺术、神话为主,罗马文化则以政治、法律、军事、都市建设为主,犹太文化则是信仰、宗教、神学之源头。吊诡的是,虽然罗马人曾经以强大的武力征服了整个欧洲及中东地区,包括希腊人、埃及人与犹太人,然而却被希腊人高度发展的哲学、艺术文化所同化;在另一方面,又被耶稣基督(犹太人)坚定的宗教信念、崇高的宗教精神与深刻的宗教义理所感化,到了后世,居然成为最坚贞忠实的基督徒。因此,欲全面与深入地了解西方文化,其文化传统中的宗教脉络,绝对是不可或缺的一环。

4 探索宗教信仰的内在精神与特质

基督教学者暨神学家保罗·田立克(Paul Tillich)主张:宗教信仰(faith)不只是单纯地对一个超越对象的“相信(belief)”而已,而是吾人终极地关怀着的(存有)状态或境界(the state of being ultimately concerned),同时也是一种核心行动或作为(a centered act)。我们也可以说一个人的信仰或宗教态度反映了他的存有状态(the state of being);换言之,一个人如果怀抱了真正的宗教信仰的话,那是一种充分反映其全人格的身心活动与存有境界。

从佛教的观点而言,真正的信仰绝不只是单纯地“相信”经典中所阐述的教义而已,而是行者(信仰的主体)必须进一步身体力行“闻、思、修”三慧、“戒、定、慧”三学的修证功夫,以及“信、解、行、证”的修学次第。此外,信仰的深度还系乎二者:(1)理性层面的义理思辩与抉择;(2)灵性层面的生命体验与开展。就佛教的义理而言,一个人的信仰层次反映了其个人在知见(认知与见解)上的层次,而其知见的层次则反映了其生命存有的层次。换言之,具凡夫的烦恼知见者,即是凡夫的烦恼存有层次;具圣贤的知见者,即是圣贤的存有境界;具有阿罗汉的解脱知见者,即是阿罗汉的解脱存有境界;具有菩萨的慈悲知见者,即是菩萨的慈悲存有境界;具有佛的圆满知见者,即是佛的圆满存有境界。

无论东、西方宗教文化传统,真正的宗教信仰与活动,都不是消极与被动的接受,而是积极与主动的参与及融入,其心历路程及终极体验皆有两个面向。(1)信仰对象的逐渐内化,亦即信仰的对象不再是外在的客体,而是逐渐与信仰主体相互融合,或是二者之间的差别逐渐消泯。譬如,天人合一、上帝与我同在、梵我一如、“心、佛及众生”三无差别等等。(2)信仰主体的不断超越,亦即信仰的主体不再只是静态地存有,而是动态地不断开展。譬如,希圣希贤,人皆可以为尧舜、人人皆可成为神的子女、众生皆可成佛等等。

至于宗教信仰如何内化与超越,则涉及该信仰主体(亦即众生)在面对宇宙人生之森罗万象时所起的观照与知见。因此,宗教信仰的另一个核心内容,即是宇宙人生之真理的见证。至于真理的呈现则系乎及该信仰主体在面对宇宙人生时,其所生起的观照工夫与知见的内涵,则不在本文的论述范围之内。基本上,东、西方宗教传统的哲理内涵皆认为,究竟真理应该是不假修饰的。换言之,吾人在彻见真理时,应该是如实观照与如实知见(to see things as they really are)。

5 结语:在生命教育脉络下的宗教人文教育

宗教之所以为宗教,而不同于其他的学科领域,是因为其扣紧了生命的终极关怀,以及人心、人性的净化与提升。无论古今中外,宗教都是人类文化与个人生命中不可或缺的要素,因此,宗教文化若是在教育中缺席,是教育的损失与不足。为了补足教育在宗教文化方面的阙如,同时也为了避免有说教与传道的疑虑,具体可行的方式是以“生命教育”及“通识教育”为取向来规划宗教人文教育,扣紧宗教与人生的内在关联性。

作为生命教育之一环的宗教人文教育,其主旨并不在于教导学生如何选择某一特定的宗教信仰,而是在于引导学生认识到宗教探索与实践的生命意义与普世价值,并且能了解世界各大宗教传统的内涵与精神,包括其开创人格、根本经典、核心教义、生命哲理、宗教礼俗、文化遗产等等,以及探索各大宗教传统对于人生所面临的各种根本问题(如生命的意义与目的、生命的苦难与超克等)的回应与启发。

宗教人文教育的宗旨,在于补充全人教育中人文教育的宗教面向,诸如:宗教文化、哲理、礼俗、文学、建筑、艺术、音乐等内涵。其教学目标在于以开放与客观的态度,介绍世界各大宗教以及本土民间宗教之文化传统、基础知识与生命哲理、及其与人生各项问题间之交涉,以增进对各个不同宗教有客观而包容的认识与理解,进而开展其思惟的广度与深度,在其面对生命中的各种情境与问题时,有更为宽广的人生视野。

在生命教育及通识教育脉络下的宗教人文教育,其面向应可包含下述几点:

(1)宗教文化与宗教传统的历史探源;

(2)宗教教义的介绍与宗教哲理的诠释;

(3)宗教灵修(心灵净化与自我提升)的实践与体验之探索;

(4)宗教与其他学科领域(诸如哲学、文学、史学、社会学、心理学等等)之间的交涉;

(5)宗教与当代文明与社会之间的互动关系,诸如生物科技、生态环境、医疗伦理等议题;

(6)这里所说的“宗教”,除了包括世界各大宗教传统之外,其实尚可涵盖民间信仰、民俗宗教乃至新兴宗教的讨论等,而“宗教文化”则包括有经典、语言、文学、诗歌、音乐、赞颂、仪式、雕塑、书法、绘画、图像、器物、艺术、建筑等。

在生命教育及通识教育的脉络下,社会全民所需之宗教人文教育的取向,其精神与内涵可以包括下列向度:

(1)一般通识博雅教育的延伸;

(2)人文精神及文化素养的扩充;

(3)心灵的净化与人格的提升。

此三者的开展,好比由点延伸到线,次由线扩充到面,再由面提升到整体。

自古以来,在世界各大宗教传统文化之中,宗教的探求本来就是生命的终极探求,因此,真正的宗教信仰与实践,绝非只是一般民众的信仰习俗或是宗教师的劝善说教而已,其真正的核心意义与价值,乃是安顿身心的生命终极关怀。从大乘佛教菩萨道的实践立场来看,其教化可以丰富生命的内涵,扩大生命的视野,化解生命的困境,提升生命的层次,圆满生命的目标。普愿天下众生,都能找到让自己安身立命的依止处。

参考文献:

[ 1 ] The American Heritage Talking Dictionary for Win-dows 95(CD-ROM Version)[DB].Boston:SoftKey Mu-ltimedia,1995.

[ 2 ] Random House Websters Unabridged Dictionary, with Illustrations and Recorded Pronunciations, CD-ROM Version 2.1 for WindowsTM 3.1/95[DB].New York:Random House,1996.

[ 3 ] HICK J. Philosophy of religion[M].Engliwood Cliffs:Prentice-Hall,1973:9-10.

[ 4 ] 高树藩.正中形音义综合大字典[M].台北:正中书局,1974.

[ 5 ] 望月信亨.望月佛教大辞典[M].台北:地平线出版社,1977:2229-2230.

[ 6 ] 法华玄义卷十上[M]//大正新修大藏经卷三十三:801.

[ 7 ] 华严五教章卷一[M]//大正新修大藏经卷四十五:480.

[ 8 ] 百丈清规卷五[M]//大正藏卷四十八.

[ 9 ] TILLICH P. Dynamics of faith[M].New York:Harper & Row,1957:1-29.

[10] 傅伟勋.从创造的诠释学到大乘佛学[M].台北:东大图书公司,1990:189-208.

[11] 杂阿含经[M]//大正藏卷二.

[12] 南怀瑾.论语别裁[M].台北:老古文化,1997:5-8.