思想政治教育视角下的政治传播效果研究

王锋业+韩海青

[摘 要]“两会”报道是社会关注的焦点与研究的热点,高校青年学生对于“两会”信息的关注体现了青年学生的政治敏锐性。2016年“两会”信息在驻青高校的传播表明,政治信息的校园传播效果与思想政治教育之间存在着正相关关系,多元化的政治信息传播渠道对思想政治教育带来了巨大挑战。

[关键词]“两会”;政治传播;思想政治教育

[中图分类号]G640 [文献标识码]A [文章编号]1671-8372(2016)04-0107-06

一、调查的缘起

近代以来,高校就是政治传播的主体和客体,是社会政治思潮、运动的晴雨表。随着时代的变革,高校政治传播的社会影响力虽在下降,但大学作为各股政治力量角逐的思想高地,如何培育中国的政治精英、牢固占领思想意识形态的阵地和引导社会舆论导向是高校思想政治教育工作者仍然面临的时代难题。笔者将视角聚焦高校青年学生,就是要在思想政治教育的思维框架内,解剖高校政治传播。实现高校政治传播研究的视角转换,从一个思想政治教育工作者的视角,可以更真实地研究中国政治发展的现实场景,更能够从人的角度去研究政治信息传播。“大众传播研究的主要任务不是去探究媒介信息的意义,而是通过研究信息的建构和解释以及形成这些建构的语境和压力来分析社会过程。”[1]

我们生存在一个政治时代,“两会”从内容和形式两方面推动我国的民主政治生活,“两会”期间,国内外众多传媒会聚京城,高度关注、密集报道和深度解读,唯恐错过对于“两会”的报道。信息化时代,“大云平移”新媒体技术席卷各个领域,“两会”的信息传播媒介和报道形式对于传统的信息传播进行了撕裂与缝合,文字、图片、视频、音频“争奇斗艳”,电视、报纸、网络、微信“各显神通”,全方位、立体式、深层次是报道的特点,取得了良好的传播效应。然而,“两会”的信息传播更多停留在都市里高知群体,传播介质更多地聚焦于高知群体的口味。

基于此,本研究将高校政治传播、思想政治教育和“两会”三个元素进行认知、关联与重构,发现其中的运行规律。研究从高校的信息传播效果开始,以“两会”信息在校园的传播现状作为个案,以作为未来中国政治发展的精英和主力军的青年学生为研究对象,核心研究课题在于深度研究高校政治传播效果与思想政治教育之间的互动关系,进而探寻目前的高校意识形态工作格局如何受到由多元传播介质所构成的政治信息传播环境的影响,在现实的高校意识形态工作中信息传播介质尤其是校园媒介可能发挥的角色功能。

实证研究作为一种质性和量化研究相结合的研究方法,能够更立体地认识事物的本质。本研究以调查问卷作为主要的研究工具,并开展结构式访谈,以驻青高校作为样本,在2016年“两会”召开前后进行了为期半个月的调查。问卷发放采用随机现场发放,现场回收,发放问卷100份,回收问卷100份,有效回收率100%。结构式访谈随机抽样20名同学。最终将收集到的有关数据录入SPSS15.0统计分析软件,进行整理和分析。

二、研究发现与结果分析

从信息通道的视角来看政治传播,政治传播和一般传播的区别在于政治传播带有制度化、有目的的特性,需要较为正式的信息通道和网络[2]。随着新媒体的快速崛起和青年学生时代印记更加鲜明,特别是“大云平移”的时代的到来,高校政治传播通道越来越趋向非制度化、非压力型的传播通道。

“两会”信息的高校场域传播,主要通过传统媒体渠道、新媒体渠道、组织传播渠道以及人际传播渠道。鉴于高校的特殊信息传播环境和思想政治教育的职能定位,四种传播渠道分别承担着不同的职能。“两会”等政治信息在大学的传播,各种传播介质发挥的作用与效果不尽相同。

(一)传统媒介与“两会”信息传播

当下的高校校园,以报纸为代表的传统媒介难觅踪影,更难以走进青年学生。高校报纸宣传栏、人民网移动终端廖若残星的局面充分反映了青年学生的信息来源已经不再停留在传统媒介。在传统媒介中,电视媒体以其通俗易懂与信息生动的特性,还能成为少数青年学生的信息媒介。对于“两会”的报道,任何一家媒体都会找准角度,泼墨如水,版面荧屏毫不吝啬,通过信息传播的狂轰滥炸,使得“两会”信息走进青年学生。高校校园广播的“强制”收听模式也让“两会”信息弥漫校园。

调查结果显示,在报纸、广播和电视三大传统媒体中,在整体接触频率式微的情境下,电视媒体略高于报纸媒体,没有学生主动通过广播获取“两会”信息。数据显示,只有26.3%的青年学生接触传统媒体,而其中有89.6%的学生通过传统媒体获取到“两会”信息。

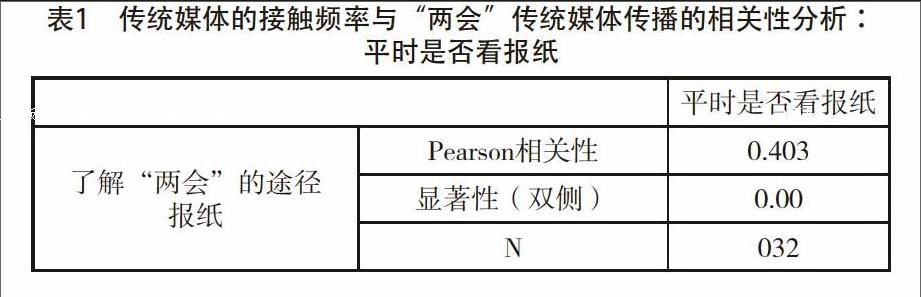

如表1所示,报纸的日常接触程度与“两会”信息通过报纸渠道传播的情况呈显著正相关。虽然青年学生极少通过报纸等传统媒体获取信息,但是传统媒体在已有的受众群体中有着很高程度的政治信息传播功能。而且,调查结果还表明,经常去图书馆及助管助教的青年学生群体,接触传统媒体比较多,也能够接触到更多的传统媒体。受到新媒体的迅速发展的影响,传统媒体在高知群体中的式微已经是难以遏制的趋势,在信息时代渐被边缘化。

(二)新传播媒介与“两会”信息传播

在高校场域内,以移动互联网为代表的新兴传播媒介占领了90%以上的校园信息传输渠道。因此,新媒体已经强势地占领了高校的信息传播通道,同时也承担着“两会”信息在高校传播的重要职责,青年学生在下意识中自觉不自觉地进行了网络参政、议政。

新媒体以其交互性、分众化、去价值化、传播主体的多元化等特性,在青年学生中有着先天的传播优势。尤其是在“两会”期间,大量的移动媒体终端、微媒体等新媒体对于“两会”报道刷爆手机屏幕,信息的轮番式轰炸,使青年学生在被动式的接受中了解到更多的“两会”信息。

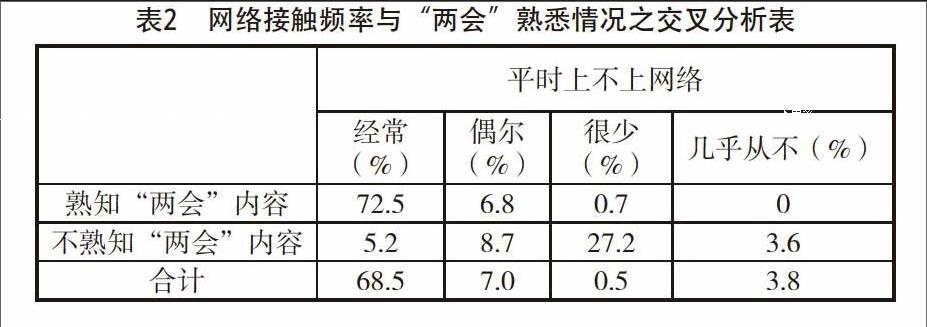

调查结果显示,在网络、移动互联网、客户端三大新媒体中,通过网络获取“两会”信息的青年学生远远超过其他两种新媒体,72.5%的青年学生对于网络的接触频率达到每天两次以上。互联网、移动互联网重构着青年学生的信息获取渠道,网络是青年学生获取“两会”信息的关键信息渠道。渠道的畅通并不意味着信息传播的畅通,只有36.8%的青年学生主动通过搜索引擎获取“两会”信息,有35.7%是通过“窗口弹出信息框”被动接受“两会”信息。根据各种信息传播媒介的调查统计数据显示,全部青年学生知道全国“两会”的召开,其中62.8%的青年学生是通过网络了解到“两会”信息的。

如表2所示,随着网络接触频率的增加,熟知“两会”信息的青年学生比例不断提高。对于网络的接触频次与对于“两会”信息的熟知呈显著相关的关系。可见“两会”信息向高校传播的过程中,网络扮演着主角。

在高校校园,移动互联网、客户端的普及率、使用频次远远超过网络,事实上89.1%的青年学生将其作为人际交往、兴趣爱好的重要媒介,极少有学生通过移动互联网、客户端作为获取“两会”信息的渠道。当然,大数据时代,移动互联网背景下的QQ、微信、微博和其他客户端也会根据客户的兴趣爱好,植入“两会”信息,对于青年学生进行“两会”信息的强制性消费。

(三)组织传播渠道与“两会”信息传播

传统的校园传播媒介,报纸宣传栏、海报栏以及有线广播电台等曾是青年学生接受和传递信息的重要组织传播渠道。大数据时代伴随着电子信息技术席卷整个校园,原本符合校园文化特点的传播媒介被信息制造者和消费者同时割弃。

调查显示,在高校组织传播媒介中,报纸宣传栏及有线广播继续作为“两会”信息的传播媒介存在,但发挥的作用由于受众的割弃微乎其微,海报栏已经放弃对于“两会”信息的制作。调查统计数据显示,只有2.6%的青年学生会在报纸宣传栏前驻足了解“两会”等时政信息,21.8%的青年学生会主动收听校园广播。校园人群相对集中,传统的组织信息传播渠道有其生存的空间和必要性,如何根据时代特点和青年学生特点调整传播形式和内容是组织传播渠道急需探索的一个课题。

以主题班会、团学活动为代表的组织传播渠道是高校青年学生获取“两会”等时政信息的主要形式,而由于班团基层组织在组织青年、引领青年方面的缺位,组织传播渠道在青年学生中也已经逐渐成为严重边缘化的信息传播渠道。

调查数据统计显示,“两会”期间,仅有48.9%的青年学生参加了“两会”主题的班团活动,目前更多的班团活动聚焦于青年学生的兴趣爱好、班级事务等主题,思想引领等主题教育活动越来越少,参加每一次活动的功利性心态左右着68.3%的青年学生。班团活动作为高校组织传播渠道能够实现青年学生的全覆盖,如何有效地发挥好这一组织传播渠道在思想政治教育中的功能是目前高校思想政治教育工作者需重点攻克的难题。

(四)人际渠道与“两会”信息传播

“人是一个社会的动物。”人际交流是人的情感需要、知识需要、信息需要的集合,也是高校信息传播的重要媒介。高校人际交流模式朝着虚拟化、小众化的趋势发展。99.1%的青年学生通过QQ、微信等方式与朋友圈进行交流和分享,68.6%的青年学生只进行宿舍、挚友、知己之间的人际交流。虚拟朋友圈的无限放大与线下面对面朋友圈的细分是高校青年学生人际交往的趋势。

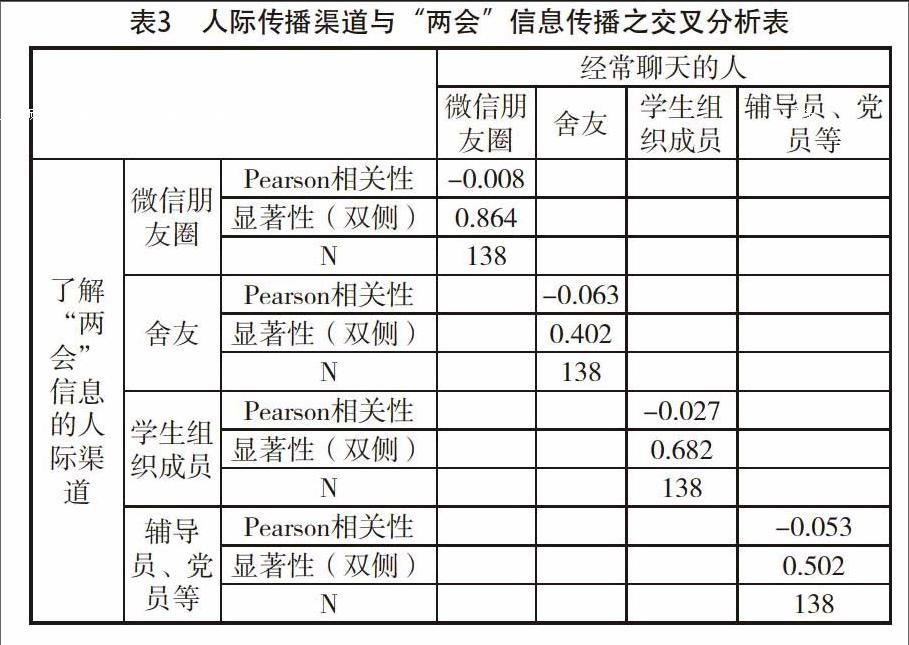

在高校青年学生日常的人际沟通中,舍友是青年学生最经常接触的群体,其次是兴趣爱好相投的学生组织成员、高中同学等,与学校的管理人员、辅导员、班主任等进行交流的仅占7.6%,即便是班级事务,与班干部的交流也低至12.9%。调查显示仅有8.5%的青年学生通过人际沟通来获取“两会”信息,访谈结果显示男生宿舍更喜欢军事、体育信息,而女生更喜欢娱乐信息和服装。可见,高校人际传播并不是“两会”信息传播的主要途径。

与日常兴趣信息交流功能较为显著的人际沟通渠道,如果进行组织性引导,人际沟通通过喜闻乐见的活动形式能成为政治信息传播的有效途径。表3显示,“两会”期间,校园内的人际沟通显然没有发挥足够有效的政治信息的传播效应。

不难看出,在大学现有的传播媒介体系中,新媒体的政治传播功能很难发生动摇;传统媒介由于受到条件所限和青年学生的思想特点的变化逐渐式微;组织渠道在“两会”信息传播中发挥着重要的作用,事实上青年学生并不买账,效果一般;而人际传播渠道中,政治信息没有被青年学生选择和传递,也没有培育出政治传播的大V,所以对于“两会”信息的传播作用微弱。总体分析,信息化时代的现代校园,一个看似完整的全新的信息传播媒介体系并没有通畅政治传播的有效渠道,“完美的残缺”形成了政治信息传播的尴尬局面。这一定程度上影响到青年政治认知、政治价值、政治观点的形成,不利于青年学生的政治理性培育,进而影响到国家未来精英政治群体的培育、社会主义意识形态的塑造和社会舆论导向的纠偏。

三、结论与讨论:思想政治教育视角下的政治传播效果研究

中国百年历史流变展示了青年学生在社会发展、变革中的举足轻重的作用,党、国家和社会历来重视高校青年学生的思想政治教育工作,随着大数据时代的来临,高校与社会的壁垒全线坍塌。现代化的传播媒介在一定程度上重构着大学的文化建设,同时为青年学生与政治社会的互动搭建平台,现代媒介推动了青年学生的政治社会化。事实上,面对信息高速公路的全面延伸,在高校,信息传播的无障碍,政治社会化引导的缺位,使得政治信息在校园的传播没有发挥出应有的传播效果。

(一)政治传播效果与高校意识形态建设的乏力

戴维·伊斯顿指出:系统和环境是一个互动的统一体,系统的维续借助于一个完整的“输入、输出、反馈、再输入”的循环过程。伊斯顿的输入-输出的系统分析范式,对于分析一个社会的政治系统独具特色,受到社会各个领域的广泛应用。高校是一个特殊的政治系统,政治传播媒介有其自身的特点,第一课堂与第二课堂、线上与线下、教师与朋辈群体、校内与校外,任何一个因素都有可能成为青年学生意识形态、政治认知建构的外因。

从高校政治信息环境的格局与功能看,传统媒体以电视与报纸为主,基本失去了政治信息输送的功能,新媒体对于传统媒体的颠覆并没有任何的优柔寡断,即便是政治信息的输入方仍然固守着这块领地。在大学的信息传播媒介中存在着三足鼎立的局面:一是强调互动性、参与性的新媒体,二是更小众、更虚拟的人际传播渠道,三是意识形态宣传的组织传播渠道。事实上,青年学生知识水平高,然而随着各类社会信息对于政治信息的消解,造成其政治认知主动性差、水平低,对政治唯恐避之不及,这在思想政治理论课教学中已经得到了验证。高校领导层对于青年学生政治意识形态构建的认识遇到了青年学生政治意识形态构建效果的瓶颈,高校政治传播效果的深度研究缺位,顶层设计的缺失,是最终可能导致青年学生政治观点不正确、政治参与冷漠的部分原因。

从青年学生媒介接触与信息选择的角度看,新媒体是其较为乐于接受的信息媒介,人际传播渗透于日常的学习生活中,传播媒介只是工具,对于传播内容的选择,青年学生倾向于外交、军事、体育、娱乐等方面的信息。而新媒体、熟人交际渠道以及第一课堂、班团活动等形式的组织传播则是青年学生在信息接收与传递中的渠道。通过调查了解到,新媒体解构并重构了校园的政治传播渠道,而其他传播渠道并没有迅速建构起一个新的有效的政治传播渠道,在青年学生的政治社会化中出现了一定程度的缺位与失职。高校政治传播系统的无效性日趋突出,高校政治文化、意识形态的无序和混沌日渐严重,思想政治教育工作的压力更加严峻。

青年学生虽然知识储备较多,但是青年学生对政治信息的认知仍处于自发期,政治理性不足,现有的思想政治教育工作由于受到方式方法、内容形式所限,与预期效果差距较大。“无知的人民缺乏理性,在强大的舆论攻势下只会被动的跟从舆论。”[3]青年学生的政治态度出现了严重的割裂化的层阶式格局。青年学生对意识形态的支持更多停留在感情层面,而与在理性层面上的坚定的政治支持还有差距,在思想政治教育工作的参与倾向上都是负值,仍处于低参与模式的层阶阶段。由于受到学业压力和其他原因的影响,青年学生的政治意识基本处于学习模式的层阶阶段。

(二)政治传播路径对思想政治教育工作的贡献力

在当前的高校意识形态工作中,思想政治教育发挥着关键作用,针对时代背景造就的新一代青年学生,如何发挥好高校政治传播路径的作用,提高思想政治教育的实效性是思想政治教育工作者面临的一个难题。将思想政治教育的工作渗透进高校的信息传播介质中,营造一个有利于青年学生政治社会化的信息传播环境,才能激发青年学生的政治理性认知,为未来青年政治精英培育提供可能,提高思想政治教育工作的实效性。

高校思想政治教育工作的开展,离不开青年学生的主体参与,这是高校意识形态工作完成“输入-输出-反馈”机制的核心要素,没有参与就没有系统的完整,针对高知群体进行意识形态的宣传是一门高深的艺术。大数据时代高校信息环境与政治生态系统紧密相连,其互动关系显著影响思想政治教育工作实效。

首先,传统媒介与新媒体的贡献。青年学生的主体意识和政治理性需要被唤醒,新媒体和传统媒介责无旁贷。以网络、移动互联为介质的新媒体,已经渗透到青年学生的方方面面、时时刻刻,传统媒介也并没有偃旗息鼓,高校图书馆、海报栏、“第一课堂”等阵地也在不断向青年学生灌输政治信息。从青年学生的生存信息环境看,传播媒介无处不在。第一,增加关于软性思想政治教育的信息内容,增加青年学生对于政治信息知识的认知;第二,对于青年学生的政治信息、政治认知进行典型化传播,通过示范带动青年学生的政治正确认知,改变青年学生对于思想政治教育工作的片面认知;第三,用好移动互联网新平台,通过手机报、微信平台、APP客户端等新媒体功能,扩大政治信息在青年学生中的传播频率与密度。政治传播介质的特性需要积累兴趣客户,在客户的稳定性和活跃性上不断下功夫,更多采取的是软性传播方式。

其次,组织传播渠道的贡献。传统媒介和新媒体的政治传播带有大众性,而校园公共信息渠道以及组织渠道的传播在校园意识形态的建构中是决不能缺位的,阵地意识是高校文化建设的第一要务,要充分发挥传播媒介的小众性和针对性。结合时代特征、青年特征、信息接收特征、政治认知,有效传播政治信息,使组织传播渠道充分植入到现代传媒体系、实现思想政治教育工作的效力。第一,应当加大高校教师对“第一课堂”的探究,如何实现思想政治教育工作的渗透,实现润物无声的效果,从根本上引导青年学生对于政治信息做出明确判断,提高政治理性认知的水平;第二,丰富校园中宣传栏、海报栏、团学活动等“第二课堂”工作中的思想政治教育渗透,使其成为政治信息传播的重要有形媒介,在潜移默化中使青年学生对于政治信息感兴趣,在对于政治信息的关注中逐渐培育青年学生的政治理性认知。

最后,要充分发挥人际沟通在信息传播中的作用。人际传播是最交叉的信息传播媒介系统,传播的非强制性和互动性使得信息的传播更具说服力。人际沟通是一个复杂的信息传播途径,能深刻影响青年学生内在的政治态度,固化青年学生的政治认知。从人际沟通的传播特点看,校园精英(含高校思想政治教育工作者)必须担当起校园舆论引导以及政治正确引导的关键角色,强化自我意识、提高政治理性认知,敢于发声,善于发声,促进青年学生与政治系统输入与输出的主导力量。同时,要善于培育校园青年政治精英,以点带面,推动青年政治生态的正向发展。

总之,如何发挥好各种传播介质在高校政治传播中的作用,是思想政治教育工作者反思的课题。传统媒介和新媒体的政治传播效果更多地体现在一个宏观的大环境,组织传播则能够小众化,并且能够实际操作,而人际传播更容易体现出政治信息传播的内化效应。媒介传播、组织传播、人际传播协同创新,深度融合,形成综合的校园信息体系,必定从政治传播的路径为思想政治教育工作和高校意识形态工作增添活力,进而为党和国家培育未来的政治精英、可靠接班人提供可能。

四、启示

在这样一个政治时代,政治话语不以人的意志而渗透到我们生活的各个领域,高校作为培育未来青年政治精英的核心领地,对青年学生进行思想政治教育,做好高校意识形态工作,已经是确保我国政治建设的关键场域。当下,“以物质生产为主的社会转向无形的知识、信息生产为主的社会。”[4]在信息主导的现代化进程中,中国社会正在发生日新月异的变化,高校青年学生与社会的壁垒已经全线破除。伴随着政治传播媒介密集的信息传递,高校成为思想价值和多元信息冲击最为集中的社会领地,高校青年学生在无意识中进行着自身的政治社会化,现代、后现代的政治、文化、思潮在校园内碰撞、发酵,在润物无声中影响青年思想架构的型塑,青年学生的思想经历着一场历史的变迁与转型。信息时代带来的社会转型,价值观念引起的私信混乱,令高校政治生态呈现出风险社会的特质,“危险的来源不再是无知而是知识。”[5]政治信息和政治价值的多元化已经成为难以阻挡的历史潮流,如何弘扬主旋律,认清各种社会思潮的本质是对青年学生的一次考验。急剧的社会变迁撕裂的不仅仅是校园政治生态,而且在时间和空间上向社会政治生态延伸。当然,政治的过度冷漠与过度参与都将推动中国政治向极端方向发展,政治理性培育就无法实现。有针对性地探究思想政治教育的举措,可充分利用不同传播主体与传播渠道的特性,以现代传播渠道结合高校特有的信息传播形式,建立完善的政治传播信息网络,以有效的政治传播实现促进青年学生主体参与意识和政治理性认知萌发的传播效果。

在“四个全面”战略布局下,党异常重视青年和青年工作,习近平在向全国青联学联大会发的贺信中指出:祖国的未来属于青年,重视青年就是重视未来。在争夺青年和赢得青年的复杂的社会系统工程中,对政治传播媒介,尤其是高校政治传播媒介,在多学科交叉视野下的综合研究和系统思考还需努力。

[参考文献]

张晓峰,赵鸿燕.政治传播研究[M].北京:中国传媒大学出版社,2011:36.

彭芸.政治传播:理论与实务[M].台北:巨流图书公司,1987:5.

单波.论管翼贤的新闻观[J].新闻与传播研究,2001(2):89-91.

林雄二郎.信息化社会化[M]//张国良.20世纪传播学经典文本.上海:复旦大学出版社,2003:39.

贝克.风险社会[M].何博闻,译.上海:译林出版社,2004:225.

[责任编辑 张桂霞]