枫香映青花

余婷婷

『山川悠悠,道路漫长,云水迢迢,从平原迁徙到高山,从中心滑入边疆,多少的泪水和血汗,爱人的歌唱比河流更长。』这是《蜡染上的图腾》中的诗句,也是黔南枫香印染命运的写照。

流水人家作青花

作为蜡染的“孪生姐妹”,枫香染小众得多,只在黔南布依族及少量苗族村寨里流传。蜡染用刀刻,枫香染用毛笔蘸枫香油作画,线条更流畅、细腻,花纹雅致古朴,近看如工笔画,远观似青花瓷。

枫香印染的图案,多取自黔南山谷之间自然盛开的花朵,以及寓意吉祥的凤凰。经过变形、夸张之后的花纹,既有自然图腾的寓意,也有了工笔画的美感。生于斯、长于斯的人们,把对于生活与美的理解和想象都染了进去。

枫香染在2008年入选国家级非遗之后,惠水县播潭村的杨光成成为该项目的传承人。与其他手工艺相比,枫香染的艺人极少。尽管国家以及黔南州对枫香染“非遗”的保护、传承、开发、利用出台了一系列政策和措施,甚至尝试让枫香染走进高中美术课本。然而,囿于运营、推广人员的匮乏以及手工艺本身的工序繁琐,难以批量生产,一直“小众”的枫香印染,如今也很难成功地走向大众,仍停留在家庭作坊的境况。

枫香染被誉为“布依族不需要出土的文物”,在惠水县是杨家祖传的手艺。历史并不算长,只有近两百年,且始终伴随着一个“少”字:流传的地区少,习艺的人也少,仅依靠杨氏父子相传,无文字记载。

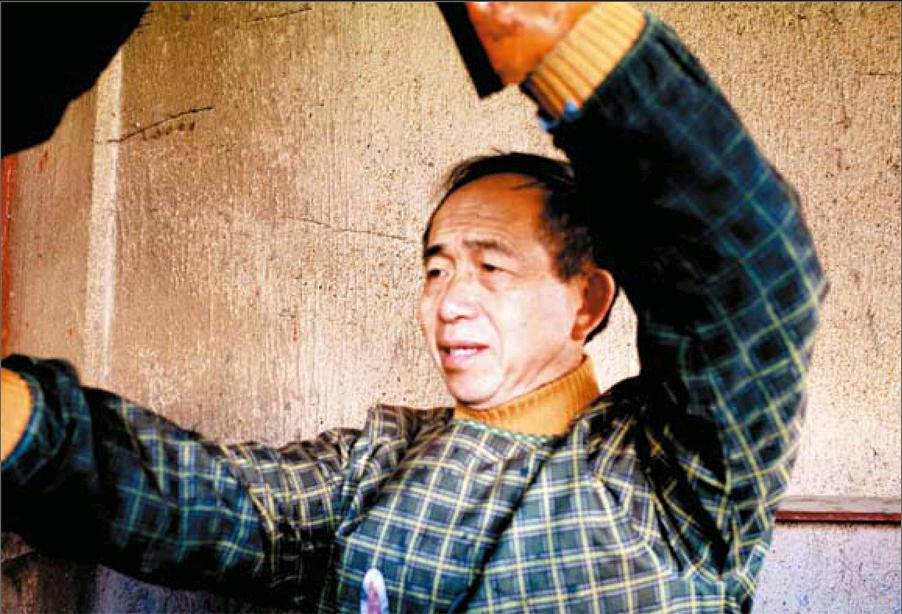

作家沈从文让世人认识了边城凤凰,记住了湘西的苗族。杨光成也做着沈从文做过的事,一笔一画地描绘着布依族的美好,出自于灵性的,有如旷野清新的风。不同的是,沈从文用的是文学,而杨光成是在布上作画。

杨光成的家,和他所做的枫香印染一样难寻。几经周折,我们终于在黔南州惠水县城的一隅碰面。穿过两条狭窄的小弄,再踏过一片杂芜的菜地,他才指着不远处一栋上世纪80年代的居民楼说快到了。这其实只是惠水县文化馆借给他暂住的,同时也作为枫香印染技艺的传习所。他的家在雅水镇的播潭村,距县城尚有40多千米的山路。

一扇木门,吱呀一声打开,浓郁的枫香味扑面而来,炉子上的火未熄,温着枫香油。一棵百年以上的枫树,一年只可以采1kg枫香油。杨光成的画笔搁在一旁,桌子上铺展着一幅未完成的《百子图》。他戴着一副金丝眼镜,身形瘦削,提笔画画的时候,颇有几分书生的意味。《百子图》画完尚需一周的时日,浸染又需五六天。时值冬日,气温低,枫香油易变硬变脆,出现裂痕。此时入染,花纹上便会产生“冰裂纹”,在追求完美的枫香印染匠人眼中,这属于“残缺”。

杨光成的桌台上放着一个笔筒,里面横七竖八插着粗细不一的十来支毛笔。用枫香油在布上作画,道理和中国的国画、书法相通。握笔、提笔、运腕、落笔或曲或直,十分讲究,这关乎花鸟鱼虫是否生动优美。

“古人读书,十年寒窗才有所成就,枫香油作画没有诀窍,只有下苦功夫练。”杨光成说。他的父亲杨通清花了10多年,才做出满意的花布。即便已有40余年的功夫,若与父亲相比,他仍自愧不如。

印染的诚意

天性爱美的布依族女子,习惯将床单、被褥、衣裙、背娃娃的带子,生活一切看得见的角落,都用枫香染上有美好寓意的花纹。依据当地的习俗,布依族嫁女儿,一套枫香印染的被子做嫁妆是必不可少。待嫁的女儿,头一年便日日坐在机杼前纺纱织布,提前数月将裁剪好的布料送到杨光成家。因为工序繁琐,在上世纪80年代,染一整套的嫁妆需要50多元钱,是一个家庭数月的开销。

春末夏初,黔南的雨水充足,万物生发。枫树开始抽芽,一树的鹅黄浅绿。此时,是收获枫香树脂的时间——只有树龄在百年以上的枫香树,才适合割树脂。

杨光成采枫树脂的林子,离他家的吊脚楼不足百米。布依族人采枫树脂,有个不成文的规定:树皮不砍一整圈,不伤枫树的性命。

采集好的枫香脂经过加热过滤提纯后,与适量的牛油混合均匀,枫香油便制成了。两者的比例,是杨光成不能对人说的秘方。常温下,枫香油是棕色的固体,待需要使用时,便置于炉子上加热,融化后蘸取作画。冬天是农闲时节,温度低使得枫香油更易凝固,适合描画图案。屋子里生着炭火,孩子们围在身边,丰收之后心里踏实喜悦,这是杨光成最舒心的时刻。

描画好布,剩下的工序便是浸染了。然而,入染的最佳季节却是夏天,染出的布料着色均匀,花纹细腻流畅。浸染时,将画布置于染料中,每一两个小时,捞起来晾晒十来分钟,等待染料氧化,随后再浸入染缸,如此反复,要花上五六日的时间。

染布所用的染料是山上长的蓝靛草,用一定量的石灰沤制而成。即便是染料制作,也讲究时序。据杨光成介绍,蓝靛草的收割有两个季节,五月枝繁叶茂,适合采摘叶子,冬天则可收割尚未枯败的秆,春天的染料轻盈润泽,而岁末制作的染料翠色凝重。

染好布后,将其放入热水中,漂洗多次,枫香油融尽,浮色也褪去,蓝布之上,花鸟鱼虫就显现出来。如此算来,制作一张完美的印染布,至少需要等一年的时间。

枫香印染,世人常记住枫香的独特,而忽略了染。在杨光成看来,养护水缸的水才是祖传的绝活。“这里面是千年不死的活水,微生物不断在水中运动。” 杨光成说不出里面的原理,但他知道蓝靛染料配方和养护非常讲究,即便是技艺纯熟的染衣匠人,稍不留意便会成为“死靛 ,“水一旦死了,布浸多久都染不上色。”新制的染料都要用陈年的蓝靛做“引子”才能“活”,需要到老染缸里“请水”。

杨光成心里有个精准的时刻表,一刻也没忘楼下三口染缸里的布,隔一两小时就下楼翻动一下。他在每晚睡前还要仔细查看水的变化,即时调整配方,早晨染布时,根据油渍与染料的融合察看水是否鲜活,然后下布入染。没有科学的解释,这是一套代代相传的经验,但凝聚着祖先的智慧。

枫香染的前世今生

枫香染的秘密在播潭村。从惠水到播潭村的路,是从山中间辟出来的,沿途的寨子和周围参差的枫树,一眼望去都仿佛挂在半山腰。从高处俯瞰,播潭村的寨子,几十栋吊脚楼,都掩映在斑斓的红叶中。偶尔有鸟飞过,落下几声清脆的鸣啭,山谷显得愈发清幽,颇有几分世外之感。

播潭村里,有两株千年古枫树,被村民敬为神树。一株在村后,需五六人合抱,落下来的树枝,村民从不取之做柴。一株在水井旁,清洌的泉水顺着树根汩汩而出,取之不尽,用之不竭。每年正月初一,鸡鸣第一声,村民们争相来到井边,对着古枫树烧香磕头。相传喝到新年第一口泉水的人,全年都会健康平安。

关于枫香印染的起源,因为缺乏确实的文字记载,对于杨光成,也一直是个谜。布依族中流传着一则传说:热辣的夏日午后,一位少女在枫树下织布,烈日融化了古树上的枫香树脂,滴到布匹上。她将布匹放入染缸中浸染,又于热水中漂洗后,神奇的事发生了——枫香油融化消失了,布面上形成了一个美丽的花纹。他们认为此图乃“天意”所成。于是,枫香印染又有“天染”之说。

杨光成的哥哥年届八旬,在播潭村也算德高望重。他的家里,还保存着其父亲早年手抄的族谱。泛黄的书页里记载着这个全部姓杨的村寨的历史:明朝时期,距今大约500年前,朝廷委派一位杨姓将军,从江西带着妻儿到黔南驻军,随后,其亲属家支便定居于山中,繁衍生息,其中一脉就是定居播潭村的杨光成的先祖。

他们逐渐染上少数民族的习气,乃至融为一体。贵州蜡染历史久远,千年前已有文字记载。或许杨光成的某位先祖,因村寨周围盛产枫树,想到用枫脂代替石蜡,以工笔画的技巧在布上作画后入染,因而发明了枫香印染。

枫香染的图案,全部取材于他们的日常生活。山谷中的花、树上栖息的鸟儿,经过想象与变形,形成一套习俗,寓意着美好祝愿的纹样。布依族最重视的是床单,一张精心绘制的床单,最能体现枫香染的纹样精华,一张床单上,把一个人从生到老,所有的祝愿,都满满当当地画上了。

图案主体四周多以缠枝纹环绕,或主体图形以四方连续纹样延展开来,凤鸟、蝴蝶以及鱼虫等纹饰造型游走其间,完美对称,重复均衡。花卉布局吸收了国画风格,十分紧凑,多而不繁、满而不乱,互不遮盖、重叠,花纹饱满,又自由舒展。

枫香染传男不传女,传内不传外的老规矩,早就被打破了。为了让这项技艺流传下去,在惠水县文化馆的支持之下,杨光成每年也定期在县城办班传艺,不过坚持下来的人少之又少,也造成了今天仍然是家庭作坊的局面。

这些年,杨光成和他的枫香染,也不断出现在大大小小的展会、文化博览会上。但一直也没有像蜡染一样,开发出更多的衍生产品、畅销于贵州的各大旅游景区、古村古镇。近一两年,除了承接一些私人订单外,也有设计师联系杨光成,尝试将枫香染融入包包、壁挂、围巾等产品中,并在纹样方面进行改进,使之更具现代感。

然而,因为推广、运营的人才匮乏,加上手工艺本身工序繁碎,难以批量生产等原因,一直“小众”的枫香印染,如今也很难成功地走向大众。至今,枫香染仍保留着它本来的模样,在一个小村寨的吊脚楼里,一代一代人的口传身授中延续,安静又坚韧地,把布依族对生活朴素的憧憬,传承下去。