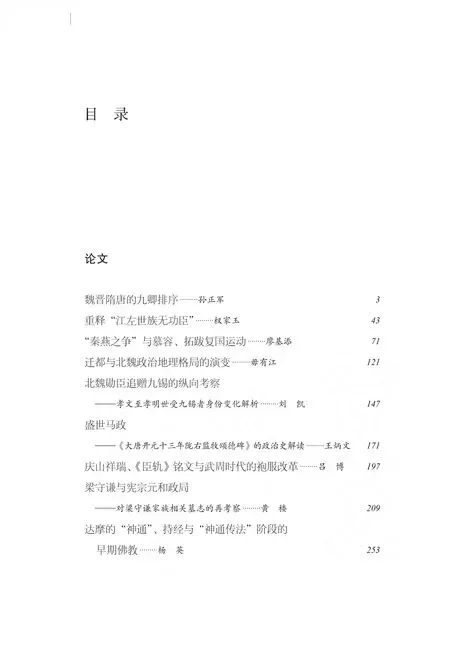

庆山祥瑞、《臣轨》铭文与武周时代的袍服改革

一、引言

读《新唐书》卷24《车服志》,欧阳修有关“武周舆服”的一段话,引人注目:

武后擅政,多赐群臣巾子、绣袍,勒以回文之铭,皆无法度,不足纪。[1]《新唐书》卷24《车服志》,中华书局1975年版,第529 页。

唐代大抵被欧阳修视为礼崩乐坏的衰世。因此,在欧阳修眼里,武周王朝对传统礼法的颠覆与破坏就更不必言。[2]“由三代而上,治出于一,而礼乐达于天下;由三代而下,出于二,而礼乐为虚名。”(《新唐书》卷11《礼乐志》,中华书局1975年版,第307 页)要之,欧阳修作为史家,未纪武周、不修备典只是他“春秋笔法”的一种修史立场而已。可正是由于这些立场,一些本应值得重视的历史波澜也会因之被平息遮蔽。因此,从另外一个层面来考量,欧阳修眼里的这种“僭越法度”的作为,则恰可能是武则天建立新秩序的方式。进言之,武则天这种突破传统礼制秩序的非常手段,也有可能是当时最具备“政治意义”的某些事件。

武则天是如何通过欧阳修弃之不谈的“服制”重建秩序的,这些服饰的形制及其意义又究竟何在呢?

所谓“赐群臣巾子”,是指天授二年“武家诸王样”幞头的颁行。有关“武家诸王样”的问题笔者曾有过专文探讨。在该文中笔者曾指出,武则天革命后,颁行“武家诸王样”,反映出她希望“武姓诸王”凌驾于整个朝局之上的意图,也是其构建新的君臣关系和政治秩序的重要举措。“武家诸王样”在武则天称帝、诸武封建为王之后,推行给百官。如此举动,同武家权势的获得休戚相关。文明元年(684)、垂拱三年(687),武则天两次欲封武氏亲族为王而不得,更不用提在当时将诸武的帽样推行。帽样的推行是在武则天称帝的背景下,权力由上至下灌输的手段。可是,越是发掘这样的历史细节,越能细致入微地理解历史人物的心理动向,也越能体现权力“如毛细血管般”的输送、渗透进程。[1]参见吕博:《头饰背后的政治史:从“武家诸王样”到“山子军容头”》,《历史研究》2016年第4 期。

欧阳修所说的“绣袍,勒以回文之铭”,是在怎样的历史背景下推行,又具备怎样的政治象征意义呢?这是本文接下来想要探讨的问题。

二、庆山祥瑞与天授三年的绣袍颁行

天授三年(692)正月二十二日,武则天一改武德年间的服饰旧制,转而推行一种山形绣袍,绣袍以山形为图,刻有类似官箴的铭文。详细状况见于《唐会要》所记:

天授三年正月二十二日,内出绣袍,赐新除都督、刺史。其袍皆刺绣作山形,绕山勒回文铭曰:“德政惟明,职令思平,清慎忠勤,荣进躬亲。”自此每新除都督、刺史,必以此袍赐之。[1]《唐会要》卷32《异文袍》,上海古籍出版社2006年版,第680 页。

《旧唐书》卷45《舆服志》有关此异文袍赐予的时间与《唐会要》不同,分为两次。第一次,则天天授二年二月“朝集使刺史赐绣袍,各于背上绣成八字铭”。 第二次,在“长寿三年四月,敕赐岳牧金字银字铭袍”。[2]《旧唐书》卷45《舆服志》,第1953 页。文献记载歧异,尚难考定,这里暂置不论。不过,两处文献的记载都表明,绣有铭文的袍服均推行给地方长官。

耐人寻味的是,《唐会要》所记异文袍,为何要以山形为饰?山形具备怎样的象征意义?联系当时发生的史事,或可明白山形应为祥瑞,同武则天在周唐革命中所屡次强调宣扬的庆山山涌密切相关。[3]有关庆山祥瑞与武周政治的关系,参见孙英刚:《庆山还是祇阇崛山:重释〈宝雨经〉与武周政权之关系》,《兰州学刊》2013年第11 期。据《旧唐书》卷37《五行志》记载:

则天时,新丰县东南露台乡,因大风雨雹震,有山踊出,高二百尺,有池周三顷,池中有龙凤之形、禾麦之异。则天以为休征,名为庆山。荆州人俞文俊诣阙上书曰:“臣闻天气不和而寒暑隔,人气不和而疣赘生,地气不和而堆阜出。今陛下以女主居阳位,反易刚柔,故地气隔塞,山变为灾。陛下以为庆山,臣以为非庆也。诚宜侧身修德,以答天谴。不然,恐灾祸至。”则天怒,流于岭南。[1]《旧唐书》卷37《五行志》,第1350 页。此段史料应来源于《大唐新语》卷13《记异》:“则天时,新丰县东南露台乡,因风雨震雷,有山踊出高二百尺,有池周回三顷,池中有龙凤之形,米麦之异。则天以为休祯,号曰庆山。荆州人俞文俊上书曰:‘臣闻天气不和则寒暑并,人气不和而疣赘出,地气不和而堆阜出。今陛下以女主处阳位,反易刚柔,故地气隔塞而出变为灾。陛下谓之庆山,臣以为非庆也。宜侧身修德,以答天谴。不然,祸立至。’则天大怒,流之岭南。”(第194 页)

以上引文中,荆州人俞文俊的解释依据的是传统的儒家灾异学说,意在反对武则天以“女主居阳位”的不当行为。不过,在实际的政治行动中,祥瑞和灾异往往只有一线之隔。武则天反而依据《瑞应图》宣扬山涌为庆山祥瑞,做了另外一番带有政治意图的渲染和诠释。

新丰出现庆山后,载初元年(689),万年县霸陵乡又有庆山涌出,这由地方刺史连续的上表可以体现。恰于是年,武则天连续改元永昌、天授,革唐为周。庆山原本属于异常的地质活动,可能由于比较罕见,所以在唐代祥瑞等级的规定中属于“大瑞”,需要“随即表奏,文武百僚诣阙奉贺”[2]《唐六典》卷4《尚书礼部》,中华书局1992年版,第114—115 页。。因此霸陵乡庆山“拔地而涌” 、“祥瑞毕至”的情形,就在张说的数次上表中有详细描绘,如若亲见:

其山平地涌拔,周回数里,列置三峰,齐高百仞。山见之日,天青无云;异雷雨之迁徙,非崖岸之骞震。欻尔隆崇,巍然蓊郁,阡陌如旧,草树不移。验益地之详图,知太乙之灵化。山南又有醴泉三道,引注三池,分流接润,连山对浦,各深丈余,广数百步。味色甘洁,特异常泉,比仙浆于轩后,均愈疾于汉代。[1](唐)张说:《为留守奏庆山醴泉表》,《全唐文》卷222,中华书局1983年版,第2241 页。

在描摹庆山、醴泉等状貌之后,张说又援引纬书经典,以隐喻的笔调,详细阐发了庆山、醴泉祥瑞与现实政治的关系:

臣按孙氏《瑞应图》曰:“庆山者,德茂则生。”臣又按《白虎通》曰:“醴泉者,义泉也。可以养老,常出京师。”《礼斗威仪》曰:“人君乘土而王,其政太平,则醴泉涌。”《潜潭巴》曰:“君臣和德,道度协中,则醴泉出。”

臣窃以五行推之,六月土王,神在未母之象也。土为宫,君之义也; 水为智,土为信,水伏于土,臣之道也;水相于金,子之佐也。今土以月王而高,水从土制而静,天意若曰:母王君尊,良臣善相,仁化致理,德茂时平之应也。臣又以山为镇国,水实利人,县有万年之名,山得三仙之类:此盖金舆景福,宝祚昌图,邦固不移之基,君永无疆之寿。自永昌之后,迄于兹辰,地宝屡升,神山再耸,未若连岩结庆,并泌疏甘,群瑞同区,二美齐举,高视古今,曾无拟议。信可以纪元立号,荐庙登郊,彰贲亿龄,愉衍万宇。臣辱司京尹,忝寄留台,牧西夏之疲人,荷东蕃之余宠,游泳鸿露,震悚明神。禧祉有归,光启兹部,喜睹殊观,实百恒流,踊跃一隅,驰诚双阙。伏请宣付史馆,颁示朝廷,无任凫藻之至,谨遣某官绘图奉进。[2](唐)张说:《为留守奏庆山醴泉表》,《全唐文》卷222,第2241—2242 页。并参《张燕公集》(四库唐人文集丛刊),上海古籍出版社1992年版,第108—109 页。

还有其他贺表显示出,围绕着庆山出现的祥瑞造作不止醴泉一项,瑞杏、嘉禾、羊獐互乳等“大瑞”,持续出现在庆山周围。[1]详见张说:《为留守赠瑞禾杏表》、《为留守奏羊乳獐表》(参见《张燕公集》,第109—110 页)。所有的祥瑞铺垫,目的都是为了衬托庆山的神异色彩,进而论证武则天“德茂仁厚”的品德符合天意。上表者对于祥瑞的诠释,几乎带着“路人皆知”的目的,毫不掩饰地在为武则天上台张本。引文中的“六月土王,神在未母之象也”、“水伏于土,臣之道也;水相于金,子之佐也”、 “母王君尊,良臣善相”等语句,大致在隐射“武则天以母临朝,睿宗以子当政”的现实政权。

值得注意的是,五行与五常(仁义礼智信)的配比,古已有论争。“郑玄注《礼记中庸》云:“木神则仁,金神则义,火神则礼,土神则智。”《诗纬》等说亦同。而“毛公传说及京房等说,皆以土为信,水为智”。张说在这里取毛公、京房而弃郑玄,正是为了阐明君臣之分。

围绕庆山的祥瑞造作,正如孙英刚先生所言,是武则天在为这一年的“革唐之命”未雨绸缪。[2]详见孙英刚:《庆山还是祇阇崛山:重释〈宝雨经〉与武周政权之关系》,《兰州学刊》2013年第11 期。山涌的出现,对于武则天来说是政治宣传的重要层面,极具纪念意义。这种意义,不仅体现在当时臣僚的贺表诠释当中,而且以视觉图像的形式,被绣于当时的官僚袍服上。天授三年(692),她似乎是要有意铭记庆山涌出的历史事件,在推行给地方都督、刺史的袍服中特以山形为饰。通过张说的上表来看,庆山、醴泉的土水关系,正蕴意着母子、君臣之义。不仅如此,在稍后的长寿三年(694)菩提流支所翻译的《佛说宝雨经》中也窜入了庆山的内容。在胡人的政治宣传中,庆山甚至成了佛教中的“祇阇堀山”。[1]详见孙英刚:《庆山还是祇阇崛山:重释〈宝雨经〉与武周政权之关系》,《兰州学刊》2013年第11 期。由此可见,袍服上的山形图,在当时官僚的政治视域里,是熟知的政治符号。而铭文“德政惟明,职令思平,清慎忠勤,荣进躬亲”,明显是在宣扬一种为臣之道。

三、袍服上的《臣轨》铭文

众所周知,武则天操控朝局的过程中,遇到的军事反抗主要来自地方。光宅元年(684),眉州刺史李敬业扬州叛乱为一事;垂拱四年(688),李唐宗氏诸王讨伐武氏又是一事。尤其是垂拱四年李唐宗氏诸王讨伐武氏一役,正是在亲王典州[2]《唐六典》卷30:“若亲王典州及边州都督、刺史不可离州局者,应巡属县,皆委上佐行焉。”(第747 页)背景下进行的,地方色彩极为浓厚。[3]《资治通鉴》:“太后潜谋革命,稍除宗室。绛州刺史韩王元嘉、青州刺史霍王元轨、邢州刺史鲁王灵夔、豫州刺史越王贞及元嘉子通州刺史黄公撰元轨子金州刺史江都王绪、虢王凤子申州刺史东莞公融、灵夔子范阳王蔼、贞子博州刺史琅邪王冲,在宗室中皆以才行有美名,太后尤忌之。元嘉等内不自安,密有匡复之志。”(第6449 页)唐代建立伊始,存在亲王外任刺史的制度,李唐诸王多处形要之州(或是都督府),是不可忽视的地方力量。亲王典州的最新研究,参见孙英刚:《唐前期王府僚佐与地方府州关系考——以墓志资料为中心》,《早期中国史研究》第4 卷第2 期,第69—116 页。但随着对李敬业、诸王战争的胜利,武则天从自己的权力地图里彻底毁灭了李唐皇室的地方势力。并且,其他地方大员稍有不从也会被痛下杀手,史言:“太后自垂拱以来,任用酷吏,先诛唐宗室贵戚数百人……其刺史、郎将以下不可胜数。”[4]《资治通鉴》卷205“则天后长寿二年”条,第6485 页。

与杀戮等铁腕政治并行的,是武则天对新除授刺史、都督的怀柔教化政策。她屡屡通过文本媒介,不断地向官僚灌输自己的君臣理念抑或“为臣轨则”。如所周知,武则天曾经颁写《百僚新戒》、《臣轨》、“九条”诏书[1]《旧唐书》卷22《礼仪志二》载:“永昌元年正月元日,始亲享明堂,大赦改元。其月四日,御明堂布政,颁九条以训于百官。”(第864 页)这里的“九条”诏书,应该类似于汉代以来在元会上颁布的“五条”诏书,亦是对上计官僚的训诫。相关研究参见魏斌:《五条诏书小史》,载《魏晋南北朝隋唐史资料》第26 辑,武汉大学文科学报编辑部2010年版,第1—22 页。,制定作为臣僚所要具备的行为准则和政治规范。《百僚新戒》的内容由于亡佚,不能确知,但《臣轨》的内容却完整地保留了下来。[2]《唐会要》卷766《修撰》:“垂拱二年四月七日,太后撰《百僚新诫》及《兆人本业记》,颁朝集使。”(第66 页)而在此之前,高宗也有过类似书籍的编纂。“显庆二年六月,上制《元首前星维城股肱论》”,令敬宗等注释,名曰:“天训”(第765 页)。有关《臣轨》的成书年代众说纷纭,王双怀先生经过考定,认为成书于“垂拱元年”,自备一说。详参氏著:《〈臣轨〉的作者、年代和价值》,《西北第二民族学院学报(哲学社会科学版)》1992年第2 期。虽然《臣轨》多是援引经典所造作的“高调”政治宣言,原创不多,但并不妨碍武则天将自己的政治权威渗透在文本当中。与此同时,在武周一朝,武则天当政期间绝不允许臣僚挑战君主的权威。《唐统纪》的一段记载最能说明武则天的这种心态:

既而太后震怒,召群臣谓曰:“朕于天下无负,群臣皆知之乎?”群臣曰:“唯。”太后曰:“朕事先帝二十余年,忧天下至矣!公卿富贵,皆朕与之;天下安乐,朕长养之。及先帝弃群臣,以天下托顾于朕,不爱身而爱百姓。今为戎首,皆出于将相,群臣何负朕之深也!且卿辈有受遗老臣,倔强难制过裴炎者乎?有将门贵种,能纠合亡命过徐敬业者乎?有握兵宿将,攻战必胜过程务挺者乎?此三人者,人望也,不利于朕,朕能戮之。卿等有能过此三者,当即为之;不然,须革心事朕,无为天下笑。”群臣顿首,不敢仰视,曰:“唯太后所使。”[1]《资治通鉴》卷205“则天后光宅元年”条,第6432 页。

司马光在《考异》中认为“武后不至轻浅如此”,对此段史料弃置不用。其实从当时诸种政治迹象来看,《唐统纪》所记载的史事、情景,极有可能就是事实。武则天通过叙说裴炎、徐敬业、程务挺的例子,来强调自己的君臣观,绝不容忍背叛自己的臣僚。

在长寿二年(693),武则天有 “罢举人习《老子》,更习太后所造《臣轨》”[2]《资治通鉴》卷205“则天后长寿二年”条,第6490 页。的举动,在关乎国家选举的考试中,强制将她所制定的“君臣”理念推行。武则天始终在强调作为臣僚的“政治守则”。

但更有趣的是,一年之后的延载元年(694),《臣轨》所定“至忠”、“守道”、“廉洁”、“慎密”等为吏之道,就以视觉图像的形式体现到了中央高级官员的袍服上。[3]《臣轨》的录取文,参见张瓈方:《武则天〈臣轨〉研究》,台湾嘉义大学硕士学位论文,2009年,第100—132 页。《唐会要》卷32《异文袍》云:

延载元年五月二十二日,出绣袍以赐文武官三品已上。其袍文仍各有训诫,诸王则饰以盘龙及鹿,宰相饰以凤池,尚书饰以对雁,左右卫将军饰以对麒麟,左右武卫饰以对虎,左右鹰扬卫饰以对鹰,左右千牛卫饰以对牛,……左右金吾卫饰以对豸。文铭皆各为八字回文,其辞曰:“忠贞正直,崇庆荣职;文昌翊政,勋彰庆陟;懿冲顺彰,义忠慎光;廉正躬奉,谦感忠勇。”[4]《唐会要》卷32《异文袍》,第680 页。

服从正朔、佩饰冠带,从来就是臣民对一个王朝服从和认同的重要表现。由上至下推行百官袍服的举动,是最高权力纵贯而下的外在表现。通过强制性的佩戴,让王朝的教化时时刻刻浮现在观者的视域里。

四、小结

文末,我们将再回到欧阳修的那段话,权当结尾之引。“武后擅政,多赐群臣巾子、绣袍,勒以回文之铭,皆无法度,不足纪。”欧阳修所弃,恰因其僭越礼法,自我造作。不过,从另外一个层面来考量,武则天这种突破传统礼制秩序的非常作为,恰是某些特殊的政治事件。笔者认为,武周时期服饰的政治隐喻与思想内涵,在上文中,已经做了或多或少的论述。

与人的变动相比,服饰的变动似乎显得不那么深刻,不过,服饰恰是最直接的革命举动,也是政治变革的直观表现。《臣轨》的相关内容出现在百官的袍服上,更可能是反映了武周时代的政治风貌。

众所周知,在《臣轨》出现之前,唐代关于君臣关系最著名的文本,当属由李世民所撰、成书于贞观二十二年(648)的《帝范》。单从标题就可以看出,在君臣关系建构中,《帝范》旨在强调皇帝的政治规范和道德守则。《帝范》的出现应和贞观时期的贵族政治状况相关[1]参见〔日〕布目潮沨:《唐初的贵族》,载《日本学者研究中国史论著选译》第4 卷《六朝隋唐》,中华书局1992年版,第649—662 页。,是当时皇帝与臣僚关系的具象反映。

武周王朝的建立对于中国古史的意义,陈寅恪先生自有高论[1]《唐代政治史述论稿》云:“及武后柄政,大崇文章之选,破格用人,于是进士科为全国干进者竞趋之鹄的。当时山东、江左人民之中,有虽工于为文,但以不预关中团体之故,致遭屏抑者,亦因此政治变革之际会,得以上升朝列,而西魏、北周、杨隋及唐初将相旧家之政权之尊位不得不为此新兴阶级所攘夺替代。故武周之代李唐,不仅为政治之变迁,实亦社会之革命。若依此义言,则武周代李唐较李唐之代杨隋其关系人群之演变,尤为重大也。”(生活·读书·新知三联书店2001年版,第202 页),即标志着西魏北周以来关陇贵族政治的瓦解。所以,单从标题来看,在君臣关系建构中,《臣轨》旨在强调臣僚应当遵守的忠君法则和为臣之道。

《帝范》与《臣轨》标题与内容的差异,其实可能是两个时代不同政治风貌的文本缩影。

行文至此,不如稍显大胆地说,无论是武家诸王在中国封建史上独特权力构造的服饰体现[2]详见吕博:《头饰背后的政治史:从“武家诸王样”到“山子军容头”》,《历史研究》2016年第4 期。,还是《臣轨》在服饰影像中所述的为臣之道,都在指向一个明显的历史倾向——开天之际乃至此后千年形成的君主独裁的皇权模式,隐约在此时已经开始酝酿。这种前接门阀封建、后启君主专制的历史信息,似乎能从服饰上窥得一点时代斑斓。所以,在这一层面上来讲,本文观察的并不是物本身,而是背后使物带有某种“性格”的人。