沿“学本”之路 拾“语训”之趣

王小燕

【摘要】“学本课堂”需要我们高段语文教师对教材进行“二次开发”。在尊重教材的基础上,教师能超越教材、整合教材,能根据学生的实际情况、文本特点,引导学生在语言训练中感受体验。本文按照对“点”的理解、对“练”的操作、对“学”的思考等三方面论述了小学语文高年级语言训练的重要性。立足教材,找准语言训练点,有效地落实训练,从而提高学生的语文能力,是值得高年级语文教师深入思考研究的问题。

【关键词】高段语文;语言训练点;训练方法

【中图分类号】G622 【文献标识码】A

语言训练是语文教学之本,语言训练点是师生进行语言训练的纽带。笔者认为,立足教材,找准语言训练点,有效地落实训练,从而提高学生的语文能力,是值得高年级教师深入思考研究的问题,对语文课堂教学效果的增值也能起到关键的作用。

一、对“点”的理解

“点”就是语言训练点,就是指那些与教学目标密切相关的,既有利于学生理解课文内容,又有助于学生习得言语模式,积累语言材料的词、句、段等。

语文课教学内容的确定,不光要关注“内容”,更应该关注“语言”。因为“写什么”,人人看得见;“怎么写,怎么写好”,对于大多数人却是秘密。因此在高段语文教学中,我们要破解“秘密”,找准语言训练点。

二、对“练”的操作

(一)在梳理课文上练——化难为易

对小学高年级学生来说,概括的技能训练显得尤为重要,因为表达是否完整、连贯,表达是否有逻辑性,学生的能力是参差不齐的,教师就要结合实际,适当进行基本表达技能的训练,例如我们可以采取简答填表的方法组织训练学生。

(《半截蜡烛》)

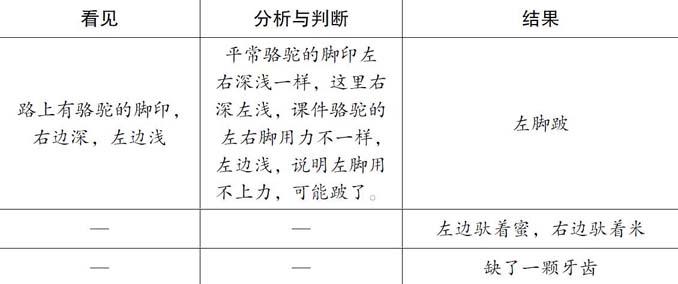

《半截蜡烛》一文情节紧张,扣人心弦,采用表格的形式,抓住人物的活动来概括主要内容,可以降低概括的难度。这一练习主要落实高年级阅读教学目标——学习按文中人物活动,在分段概括的基础上再进行总体概括。又如《找骆驼》,虽是中年级的课文,但我们可以提前进行引导与渗透这种训练方法:

(《找骆驼》)

教师根据表格,让学生结合画出的句子进行填充,再通过“因为……所以……”这样的句式进行说话练习,例如“老人因为看到路上骆驼的脚印右边深、左边浅,所以就推断出那头骆驼的左脚跛了”。教学中,通过引导学生抓住路上一些蛛丝马迹变化的描述,推测出骆驼在这条路上的活动情况,运用关联词来表达所探究的结果与原因之间的关系,使理解内容与学习形式达到了有机结合。

学生的概括能力需要教师在课堂上进行扎实训练。因为大部分学生的概括会出现过于简单或过于繁琐的现象,这就需要教师在教学中有意识地给予指导、训练。研究中,我们交给学生一把开启大门的钥匙——概括主要内容的方法。

方法一:从几个人物的活动去概括,如课文《半截蜡烛》《地震中的父与子》。

方法二:概括一个人的活动(抓住主要人物和主要事件概括),如课文《我的舞台》《跑进家来的松鼠》。

方法三:从几个方面概括,如课文《我的伯父鲁迅先生》(从谈《水浒传》、谈碰壁、救助车夫、关心女佣四件小事来概括)、《少年闰土》(从文中四个事例概括)

方法四:按时间顺序概括,如《山雨》。

方法五:按地点转换的顺序概括,如《颐和园》。

(二)在學生质疑处练——巧妙暗示

教学实践中,学生在学习课文过程中经常会遇到这样或那样的问题,也就是我们所说的质疑。怎样最佳地解决学生的这些问题成了当今教学的热点。此时,教师可以设计一些练习,激发学生进一步思考,帮学生解决问题搭设台阶。

如笔者在执教沪教版《跳水》一文时,充分利用了设计练习 的方式巧妙地解决学生的问题,有力地突破教学重难点。在第一课时,学生初读课文后提出了下面四个问题:(1)船上的人为什么不救孩子?(2)爸爸为什么用枪瞄准孩子,而且说:“不跳我就开枪了!”他真会开枪吗?(3)课文以跳水为题,为什么只有第九、十自然段写跳水,前面都没有写?(4)40秒钟的时间为什么说它很长呢?这四个问题中,前两个问题与学生理解课文内容关系密切。为了帮学生解决这两个问题,老师和学生一起设计了下面的练习:

孩子的处境→只要( )就( )

其他人的表现→( )

船長原本( ),说明船长( );

船长实际( ),说明船长( )。

学生在老师的指导下通过朗读和默读课文,逐步加深对课文内容的理解,然后动手完成上面的练习。尤其是最后一个填空,学生的意见可以各不相同,可以说船长聪明灵活;可以说船长机智勇敢;还可以说船长遇事不慌张,能积极想办法解决。这些答案均符合课文内容,老师都应对其进行肯定。练习对学生起到了导思的作用。通过有步骤地读课文,学生完成了上面的练习,也就将问题顺利解决了。

又如《慈母情深》中的“背直起来了,我的母亲,转过身来了,我的母亲”这句话,学生对为什么把“我的母亲”放在后面提出质疑。针对这一问题,教师以“如果是在播放电影,你看到怎样的一幕”这样的口头练习进行引导,让学生明白这就像是放电影一样,这是一个有特别意义的镜头,这是一位疲惫、困倦母亲的身影。

(三)在想象空白点练——演绎精彩

选入教材的文学作品,大多有一定的艺术空白,让读者去想象、填补、拓展,留给读者更多感悟和回味的空间。我们在备课解读教材时应深入钻研,挖掘蕴藏在内容和文字背后的东西,深入任务深处,找出“空白”点,设计成练习,组织学生进行语言和思维的训练:根据课文内容,展开合理的想象为课文补充情节、段落;续写课文的结尾;为课文补写插叙的内容,等等。研究中,师生共同捕捉这些空白点,然后教师启发学生,指导学生立足文本,开展合理的想象,培养学生的语言表达能力。

1.例如体会动物叫声的内涵

老舍爷爷一向讨厌母鸡——是因为母鸡的叫声,它在前后院没完没了地咕咕,并且没有什么理由,仿佛在说:“ 。”它在田坝、墙根叫着,叫声颤颤巍巍、如泣如诉,仿佛在说:“ 。”到了下蛋的时候,它的叫声发了狂,仿佛在说:“ 。”

(老舍《母鸡》)

这个训练不仅让学生体悟到對母鸡叫声的厌烦,更把老舍精辟读到的语言化为自己的语言,并对课文1—3节进行了一次整体

小结。

2.例如体验人物心理活动

渔夫皱起眉,他的脸变得严肃、忧虑。“嗯,是个问题!”他搔搔后脑勺说,“嗯,你看怎么办?得把他们抱来,同死人待在一起怎么行!哦,我们,我们总能熬过去的!快去!别等他们醒来。”

渔夫在说这段话时,心想: 。

(《穷人》)

该练习是对课文主人公渔夫心理活动描写的补白。教师在指导时让学生联系前文中有关渔夫一家生活贫穷和对恶劣天气的描写,体会渔夫一家生活的艰难,感受渔夫当时的矛盾心理。此语言训练点既有课文内容的理解,又有语言重组的表达训练。

不管是体会人物心理活动,还是补充课文情节,或是哪种训练形式的想象写话练习,都需要教师进一步指导学生根据文本材料,结合实际生活展开合理的想象。因为想象不是随意胡思乱想,而要有依据,这样才能为塑造人物形象服务,最终使学生的理解不仅仅在于文本本身,而是达到思维的训练、语言的内化、情感的认同。经常这样训练,才会有助于学生从说到写,促进表达能力的提高。

三、对“学”的思考

著名认知心理学家奥苏贝尔曾说:“假如让我把全部教育心理学仅仅归结为一条原理的话,那么,我将一言以蔽之:影响学习的唯一最重要因素,就是学生已经知道了什么,要探明这一点,并应据此进行教学。”把教学建立在学生已有的知识和生活经验之上,这是教学必须遵循的“金科玉律”。因此,语言训练点确定的重要任务,就必须立足于学生已有的起点,充分展示学习的过程。确定学生学的起点既可以在课前,也可以在课中,还可以在课后。

(一)课前及时诊断

若是低年级,可以尝试采用“有代表性的学生课前访谈”的形式来探寻学情。那对于高段的孩子来说,我们可以通过课前预习单等多种形式,甄别学生对字词等知识点的掌握,提前进行“摸底排查”。

(二)课中敏锐捕捉

预设的学习起点是静态的,但课堂中现实的起点是动态的,在课堂教学过程中甚至会到达教师预设之外的新起点。因此,教师需要在教学过程中展示学生学的全过程,创造学生探索的机会,暴露学生的思维过程。为了充分展示学生学的变化,教师应该在设计教学训练点时“低就”,慢慢引导学生“高攀”。

(三)课后准确评估

教学后针对课堂中的“练”,可以进行科学的评价与分析,让这一课的结束成为下一课新的学习起点。同时,课后的有效练习也可以让教师更有针对性地展开工作,让学生的学真正落到实处。

总之,语文课姓“语”,就应该实实在在学习语言、积累语言、运用语言、发展语言。根据高段的目标、学生的实际情况、文本的特点,舍弃次要的语言训练,突出主要的训练点,引导学生在语言训练中感受体验,这样才能真正让学生领悟语言规律,享受人文精神,提高语文能力。

参考文献

[1]夏家发,刘云生.小学语文教学研究[M].北京:教育科学出版社,2014.

[2]田凌艷.课堂信步:小学语文教学探究[M].杭州:浙江大学出版社,2010.

[3]吴忠豪.从教课文到教语文[M].北京:高等教育出版社,2012.

(编辑:龙贤东)