运动式治理的历史、现状与转型:一个研究综述

刘开君

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

运动式治理的历史、现状与转型:一个研究综述

刘开君

(中国人民大学 公共管理学院,北京 100872)

运动式治理受到学界越来越广泛的关注。作为国家治理实践中屡试不爽的治理工具,运动式治理已经成为理性化、制度化、专业化的常规治理机制在科层组织治理失效后的有效补充工具和纠偏机制。路径依赖、重塑合法性、管理资源与政策工具有限性以及组织失败与制度矫正逻辑,是运动式治理在治理实践中被大规模使用的重要原因。伴随着对运动式治理类型学研究的逐渐精细化,学界对运动式治理的态度经历了从完全否定到有限承认再到理性认知的转变,表现出日渐理性化的趋势。走向法治化、制度化、协作治理与合作治理是众多学者推崇的运动式治理转型方向。因此,应该从更一般的组织学意义上深化对运动式治理的认知与学术研究,探讨运动式治理的转型问题。

运动式治理;类型学;合法性;治理转型;研究综述

近年来,运动式治理越来越受到学界的广泛关注,见仁见智。通过中国知网检索发现的6篇研究综述名为综述,实为侧面(或截面)研究,要么围绕一个研究维度展开,如科层组织[1]、生成原因[2]、运动式治理与政治民主化关系、类型及生成原因分类研究[3,5],要么以侧重一个时间区间内(如2004-2014年)文献的研究述评[6],要么仅仅综述概念与特征、生成原因、效用与评价等某些方面内容。[7]单纯透过这些文献也只能把握运动式治理的冰山一角,因此本文以现有文献为基础撰写一篇综合性研究综述,以期全面呈现运动式治理的研究概况、概念分歧、历史渊源、生成原因以及实践转型。

一、运动式治理研究的总体概况

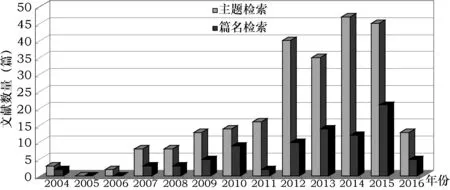

借助中国知网以“运动式治理”为关键词,不限时间进行主题检索和篇名检索(检索时间为2016年6月11日),分别检索到综合文献(包括期刊、会议论文、商业评论、特色期刊、报纸、学位论文和学术辑刊)244篇和86篇(见图1),2004年成为有运动式治理研究主题文献记录的元年。但是全文检索发现,涉及运动式治理研究的相关文献则可以追溯至1979年财政部调查组发表在《财物与会计》上的题为《从反浪费入手,开展增产节约运动效果好》的调研报告,报告对天津市冶金系统反浪费运动的经验归纳,关涉运动式治理的典型形态。[8]本文以主题检索和篇名检索到的2004年以后以运动式治理为主题的文献为主,同时参考了中国知网检索到的2004年之前的部分相关文献,以期尽可能地掌握学界对运动式治理的研究全貌、趋势与进展。分析发现现有研究文献体现了如下三个特征:

一是从2004年至今研究文献总量呈现逐渐增多的趋势。随着周雪光[10,11]、李里峰[12,14]、杨志军[15,19]等知名学者对运动式治理的关注,从2012年起研究文献数量呈现出爆发式增长。2016年文献尚未全部上网,但是根据趋势预测在治理现代化的大背景下文献总量增长的趋势还将继续。

二是研究视角和研究方法逐渐多元化。研究维度从单纯的治理工具视角逐渐扩展到类型研究、公共政策、制度分析、组织分析、政治民主化、合作治理、多中心治理等多维分析。研究方法逐渐从规范研究扩展到案例研究、历史研究、解释性研究、文献分析等众多方法。

图1 运动式治理研究文献统计趋势(2004-2016年)

三是关注重点相对聚焦且认知程度日渐深刻、全面。也许是源于运动式治理的实践影响,政治学、社会学、公共管理学等众多学科均涉足运动式治理研究,研究内容与范围也纷繁复杂,然而其研究重点主要聚焦于运动式治理的概念内涵、历史渊源、生成原因、常态化等方面。由是观之,学界对运动式治理的研究逐渐趋向深入化、理论化、多维化。

二、概念分歧与研究路径差异化

有人将2004年刘效仁在《中国青年报》发表的短文《淮河治污:运动式治理的败笔》作为学界关注运动式治理的标志。[6]事实上,从文献追踪来看,至少在1994年学界就已经开始有意识地关注运动式治理,使用“专项治理(运动型)”这一概念来指涉治理实践中的运动式反腐现象。[20]而作为治理实践中的运动式治理,有人认为可以追溯到新中国成立之初[21],还有人则认为可以追溯到解放前中共土地改革、整风运动的治理实践[12,22],还有人以乾隆盛世期间1768年“叫魂”事件为标志在中华帝国历史脉络中探讨运动式治理的历史渊源。[11]分析发现,就内涵界定而言对运动式治理的研究存在两个基本立场完全对立的理论派别,这种对立直接体现在概念界定的分歧上,而且这种概念分歧还开启了不同的研究路径。

以冯志峰、李里峰为代表的批评派将运动式治理作为常规治理的对立物进行考察,认为运动式治理是一种非常规的治理工具,难以纳入常规化、制度化的轨道。冯志峰将运动式治理定义为“由占有一定的政治权力的政治主体如:政党、国家、政府或其他统治集团凭借手中掌握政治权力、行政执法职能发动的维护社会稳定和应有的秩序, 通过政治动员自上而下地调动本阶级、集团及其他社会成员的积极性和创造性, 对某些突发性事件或国内重大的久拖不决的社会疑难问题进行专项治理的一种暴风骤雨式的有组织、有目的、规模较大的群众参与的重点治理过程, 它是运动式治理主体为实现特定目标的一种治理工具”。[4]这一经典定义被广泛引用,成为学者批判运动式治理的概念基础,运动式治理因此被界定为一种与常态化治理相悖的非制度化、非常规化和非专业化的治理状态[12,21],甚至有人批评“运动式执法不法、运动式治国误国、运动式维稳不稳、运动式管理缺理”。[6,17]概而言之,应该摒弃运动式治理的运行逻辑,建立理性化、制度化、专业化的常规治理机制,在此这种观点的引领下生成了一个研究群体,产出了批量文献。

以周雪光、赖诗攀为代表的理性肯定派将运动式治理置于中国官僚制整体视域的制度逻辑之下,视运动式治理为常规化治理失效(组织失败)后的一种补充工具和纠偏机制。随着对运动式治理研究精细化、深入化、多维化,一部分人的评价立场逐渐转变为有限理性式的肯定。周雪光从历史视角考察中国官僚制度,他仅仅认同冯仕政总结的运动式治理“在运动方式上具有明显的非制度化、非常规化和非专业化特征”中的非常规化特征,与韦伯式理性官僚制不同,中国官僚制度组织自古以来就存在非正式的人情化关系,并由此产生了官僚组织非人格化与事实上人情化之间的矛盾,从而形成封闭管理体制,因此必要时高层就会启动运动式治理,借助政治运动矫正常规治理的积习惰性与偏离轨道的机制,由此常规治理机制自身就成为被纠正的运动对象。[9~11]赖诗攀以新中国成立以来中国科层制组织如何完成任务为论题,将运动式治理与项目制界定为压力型政体下,当常规模式失败时科层组织完成特殊任务的非常规模式,事实上也认同运动式治理是常规治理机制的一种补充与纠偏机制。[1]任星欣等人以周雪光的研究为基础,从制度建设的视角界定了“常规型治理机制”和“运动型治理机制”,认为“运动式治理是建立和完善更为有效的治理机制的基本工具,是制度建设过程不可分割的重要组成部分”。[23]徐晓林、朱国伟则从制度分析的视角肯定了运动式治理的合理性。[24]虽然这些学者在考察视角和分析框架上存在一定差异,但是都能比较客观地肯定运动式治理是制度化治理(常规治理)的一种补充形态和纠偏机制,体现了较强的理性特征与实践关怀。

三、对运动式治理的类型学研究

类型学考察是透彻解剖研究对象和认知研究对象的基础,一些学者从不同的评价维度对运动式治理进行了多样化的类型学研究,为全面认识和继续研究运动式治理奠定了理论基础。冯志峰在对1949年10月新中国成立至2009年10月建国六十周年期间所发生在国家层面的110次运动式治理实践进行实证分析的基础上,对运动式治理作了多维考察,冯志峰依据发生领域将运动式治理分为政治领域、经济领域、文化领域和社会领域的运动式治理四种类型,依据发生时间将运动式治理分为文革前、文革中、文革后三个历时态类型予以考察,又依据诱发机制将运动式治理分为偶发型运动式治理和常发型运动式治理两种类型,从而构造了一个概貌式的全景图。[4]

冯仕政构建了革命教化政体的整体解释框架,将1949年以来的运动式治理界定为国家运动,并以基本取向(规训性、生产性)、变革目标(政权、社会)和动员范围(官僚、群众)三个维度描绘了一个立体分类图谱,将1949年新中国成立以来的国家运动(运动式治理)分为八种类型:群众性社会规训运动、官僚性社会规训运动、群众性政权规训运动、官僚性政权规训运动、群众性社会生产运动、官僚性社会生产运动、群众性政权生产运动和官僚性政权生产运动。[21]黄科从宏观、中观、微观三个层面对运动式治理进行了概念界定,并借鉴古德诺“政治是国家意志的表达、行政是国家意志的执行”之理念,从“治理领域”(政治、行政)和“目标取向”(意识、行为)两个维度构建了运动式治理的分析框架,将运动式治理分为四大类型:政治意识性运动式治理(政治教育)、政治行为性运动式治理(政治行动)、行政意识性运动式治理(组织学习)与行政行为性运动式治理(行政行为)。[5]显然这两种分类方法使运动式治理的性质、结构功能更加清晰化与结构化。

张新文则从政府职能的视角对地方政府运动式治理作了分类与比较考察。他认为典型治理与项目治理是地方政府两种代表性的运动式治理实践,从20世纪50年代至90年代初期为典型治理时代,从20世纪90年代至今为项目治理时代,前者的治理过程在政府职能上体现为控制导向,后者在政府职能上体现为引导导向。他进一步指出,地方政府的治理模式正在典型治理→项目治理→复杂性社会治理的轨道上演进。[25]

李晓燕从运动式治理现代化转型的视角,也就是走向法治的维度,对运动式治理进行了分类考察,依据治理发生的频率将运动式治理划分为常规治理和突发事件治理两种类型,依据治理发生领域将运动式治理划分为立法领域的运动式治理、行政执法领域的运动式治理和司法领域的运动式治理三种类型,简明扼要,却体现了很强的实用性。[26]

还有学者依据治理内容将运动式治理简单分为五类:运动式精神文明建设(扫黄打非、互联网整治);运动式公共安全治理(黑车黑摩、矿难等重大安全事故专项治理);运动式环保治污行动;运动式招商引资行动;运动式反腐和行政改革。[17,18,27]此后,杨志军又采取历史主义分析思路,以1949年新中国成立和1978年改革开放为关键时间点,将运动式治理分为群众运动时期、严打运动时期和专项治理运动时期三个区间类型来考察运动式治理的变迁轨迹,同时按照所属领域将运动式治理分为社会秩序类、政府监管类、生态保护类、政治建设类、文化建设类和经济建设类六类,并以此分类为分析框架,基于对网络“扫黄打非”运动的分析,论证了以非常规方式开展常态化治理存在“决策经验主义”和“结果的不确定性”的悖论。[19]分类的演进展现了作者对运动式治理研究思路不断完善与研究深度不断拓展的过程,代表了学界研究运动式治理的一种趋势。

与非常态化机制论相反,欧阳静将运动式治理划分为随意性、临时性、非常规的政治机制(国家运动型治理)和常态化、常规化行政机制(基层运动型治理)两类。欧阳静认为,与国家运动型治理遵循政治逻辑不同,基层运动型治理遵循官僚制自身的行政逻辑:从启动机制而言,地方政府的中心工作是开启运动式治理的钥匙;从功能界定来说,基层运动式治理与官僚制组织相互依存,相互作用,而非官僚制常规机制的替代机制;从价值导向看,基层政府从治理效用出发创新治理技术和治理手段的视角,采用基层运动式治理,应对基层政府的中心工作,实现基层政府职能,达成基层社会的治理目标。虽然欧阳静的论证过程存在一些可商榷之处,但是对地方运动式治理效能导向的提出依然很有价值。[28]

分析发现,学界对运动式治理评价基调的转变与类型学研究的时间点基本吻合,都在2010年左右开始出现。这样看来,近年来学界对运动式治理的评价基调从彻底否定到有限肯定的理性变化,也许正是伴随着对运动式治理类型研究的精细化发展而发生的。令人遗憾的是,还没有一种分类方法能完全解释运动式治理的生成逻辑与实践形态。

四、合法性研究:历史渊源与生成原因

与大量学者直接否定运动式治理的合法性不同,随着学界对运动式治理的研究逐渐理性化,越来越多的学者从不同学科、不同理论视角对运动式治理的历史渊源及生成原因进行了考察,较好地解释了运动式治理存在的合法性。例如,王连伟、刘太刚将运动式治理存在的原因归纳为社会资源有限说、治理工具有限说、科层官僚制局限说、社会动员能力下降说四个维度;[2]黄科用标的群体、治理领域与目标取向三维坐标构建了运动式治理生成的原因分析框架,从而将运动式治理的原因分为官僚政治意识论、官僚行政意识论、群众政治意识论、群众行政意识论、官僚政治行为论、官僚行政行为论、群众政治行为论、群众行政行为论八个类别;[5]李有学将运动式治理的生成原因归纳为动员能力论、纠偏机制论、政治发展论、赶超发展论、实用理论论与制度安排论六个方面;[7]冯仕政则提出了革命教化政体的整体性解释框架;[21]倪星、原超认为在压力型体制下运动式治理常态化存在治理绩效和整体性社会消退后重塑合法性的双重逻辑[29],如此等等。概括而言主要有四种解释视角:

(一)路径依赖的逻辑

几千年来,在中国大一统体制下,面对巨大的治理规模和多样性,中央集权与地方治理之间存在深刻的矛盾,运动式治理则是应对这一矛盾和组织失败的非常规治理机制之一,反映了特定制度环境国家治理的深层制度逻辑,运动式治理机制作为常规治理机制失败后的替代工具和纠偏机制在中国历史上反复出现,绝不是偶发的、受个人意志驱使的,而是一整套制度设施与环境的必然产物,从而成为国家治理逻辑的重要组成部分。[11,12]20世纪上半叶,延安整风运动取得了明显成效,抗战结束后中国共产党在解放区开展的土地革命迅速有效地实现了乡村民众动员与乡村社会治理目标[12,13],突显了运动式治理的工具价值,新中国成立后改造社会型、发展生产型、意识形态型、巩固政权型运动式治理被广泛使用。据不完全统计,1949年至1976年共计开展政治运动67次,平均每年2.5次,20世纪50年代各种政治运动连绵不断,平均每年3次以上,10年累计发生31次之多[30,31],建国初期依靠纵向协调和运动式治理迅速实现了国家权力对乡村社会的总体性支配[32],从而构建了完整的国家政权体系。虽然改革开放后不再开展政治运动,但是专项行动、专项治理等运动式治理依然是有效的治理工具,被中央到地方政府的各“条条”和“块块”广泛使用,体现了后革命时代对革命时代政府运作方式的路径依赖。[22]

(二)重塑政治合法性的逻辑

政治合法性是任何政权存续的法理基础。对一些重大的突发事件或一些影响恶劣、积重难返式的社会问题开展迅疾的专项治理,其主要目的在于维护社会稳定、树立政府形象、强化国家权威,从而不断重复合法性宣誓。[18]在一个号称以为人民服务为宗旨的政党执政的当代中国,整体性社会消退后,这种经常性的合法性宣誓就显得更加必要。[23]中国共产党由于人民的支持而取得了全国政权,革命力量在建设新政权时就建立了“革命教化政体”,对改造社会具有强烈的使命感,并把与改造社会相适应的卡里斯玛型权威作为执政合法性基础,因此在革命胜利后的建设时期面对国家政权建设滞后而无法通过制度化、常规化、专业化路径实现社会改造目标时,不得不启用运动式治理作为政策工具。[21]这样非常规、非制度化、非专业化的运动式治理就通过常规化、制度化路径表现出来,并长期存在,这就是“制度化运动悖论”产生的渊源。[2,33]唐皇凤以“严打”斗争为分析案例,考察了运动式治理重塑社会政治秩序合法性的过程机制,每次严打的对象都是直接威胁人们生命财产安全的犯罪,执政党和政府通过对这种反体制力量的迅猛打击,立即恢复和强化了合法性权威形象,并使国家暴力的象征性资本得以强化,从而使“严打”成为塑造国家权力合法性的重要机制之一。[34]此外,运动式治理还能实现对行政系统的整合,强化官僚系统的服从意愿和行动能力,从而能巩固中央权威。[35]

(三)管理资源与政策工具的逻辑

公共政策的本质是社会利益的集中反映和权威性分配。利维·塞尔多(Lowi Theodore)将政策划分为分配、管制与再分配三种类型。显然,无论是哪一种类型的公共政策都与社会利益密切相关,要么其指涉对象直接就是某种资源的配置(分配、再分配类政策),要么其执行需要依托一定的利益资源(管制类政策)。王沪宁关于资源总量决定政策工具选择的理论为众多学者所赞同,他认为社会发展受客观规律的支配以及历史、政治、经济、文化、地理、心理等诸多条件制约,也就是说社会资源总量影响着国家治理方式和调控工具的选择,改革开放以来社会心理需求远远超出了社会资源总量,因此中国在一段时期内适合采取强性提取-分配型调控形式,利用公权力维持社会平衡,并集中使用有限的社会资源,推动社会快速进步。[36]一方面,改革开放以来中国整体性社会消解,政府的社会动员能力下降[37],事实上也就意味着政府资源汲取能力的衰退;另一方面,中国条块分割的管理体制,加剧了各管理部门可用资源的紧张,使得整合资源集中解决突出矛盾的运动式治理被屡屡采用[33],从而将某些政策从日常的行政行为转变为政治任务,引发条块工作模式转换,形成“块块带着条条做”的模式,致使运动式成为资源约束与压力型体制下有效的治理工具选择。[38,39]

(四)组织失败与制度矫正的逻辑

常规治理机制与非常规治理机制是科层组织的两种基本运行模式。[1,2,11]官僚制组织意味着“正式的雇佣、薪金、养老金、升迁、专业训练、功能化的劳动分工、清晰界定的管辖权范围、文牍程序、等级制的上下级隶属关系”[40],马克斯·韦伯清晰地描述了理想官僚制组织专业化、等级节制、法理化、非人格化、文牍主义等特征。官僚制组织因其适合现代工业社会需求而被企业、军队、政府等各类大型组织广泛采用,然而官僚制组织的这些特征在实践中也会产生官僚自主性、目标置换、循规蹈矩、刻板僵化等组织失败。由于历史原因,中国的官僚制组织与韦伯提倡的理想型官僚制组织存在较大差异,在中国单一体制、疆域辽阔与复杂性并存的条件下,官僚制组织的弊端得以放大,从而产生了政策一统性与执行灵活性、激励强度与目标替代、科层制度非人格化与行政关系人缘化三个悖论,运动式治理就成为常规制度化治理机制失败的有效补充机制。[9,11]压力型体制是我国科层组织完成任务的基本制度框架,中央政府通过整体性发包和区别激励机制将压力层层传递,地方政府面临同时完成多项任务的常规治理模式,当常规模式失败时,打破常规的运动式治理模式就成为弥补常规治理机制失效、完成重要任务的有效替代机制之一。[1,41]从时间分配来看,运动式治理是对常规治理机制的一种暂时打断,通过内部制度设计科层制组织吸纳了运动式治理带来的冲击,组织成员则通过策略行为消解组织转嫁于其身上的运动式治理压力,从而呈现出常规治理与运动式治理两种治理机制交替出现的运行规律。[42]

五、对运动式治理转型的多维探讨

运动式治理因为能够打破条块分割的体制局限,在短时间内集中力量解决社会重大问题,具有权威性、有效性、运动性、反弹性与动员性[43],是一种与常规治理机制并存且能纠正官僚制组织常规治理偏差的有效补充机制。随着研究的精细化发展,越来越多的学者开始认识到运动式治理所扮演的积极角色,从完全否定到有限肯定再到理性认知,呈现日渐理性化的趋势,从法治化、制度化、协作治理与合作治理等不同视角考察运动式治理转型。

运动式治理走向治理现代化的首要任务是实现法治化。在压力型规则下,原有的制度设计和规则难以发挥实质性作用,在执行中公共政策的目标经常发生偏差,造成基层执法对制度性规划的制度化拒斥,上级部门不得不借助运动式治理来清理基层执法中的违法现象[44],运动式执法因此成为执法领域的有效治理工具被反复使用。与治理实践中青睐运动式治理工具相反,正是运动式治理对打破常规治理机制这种看似破坏法治的特征遭到学界持续不断抨击,众多学者呼吁告别运动式治理、建设法治政府是治理现代化转型的必然要求。[26,43]因此提升治理活动的科学性、促进治理活动法治化转型、推动运动式治理与常规治理有机整合成为治理转型之路。[45]

运动式治理向制度化治理转型是治理现代化的重要内容。运动式治理的非制度化表征受到学界广泛批评。任星欣等人通过20世纪80年代以来我国土地领域的四次运动式清理(治理)对土地管理领域制度变迁所发挥作用的实证研究得出结论:当外部环境导致常规治理失败时,运动式治理是探索新的、更为有效的常规治理机制的重要工具,是制度变迁的重要基础。[23]因此,应以地方治理创新的实践行动为基础,不断完善和发展各种制度体系,推动国家制度建设定型化和国家治理现代化。[46]同时要规避运动式治理可能带来的机会主义、行政集权以及封闭的、强制的制度创新,而应以整体的制度观为指导,形成开放的、动态的、多元的制度创新动力源,延展制度创新的生命力。[24]何绍辉通过对中国反贫困战略的考察,论证了农村反贫困战略从运动式治理到制度性治理是农村反贫困行动走出困境、应对挑战和解决问题,走向常规化、制度性治理的关键。[47]容志则认为奥运后的治理状态与奥运会的成功举办形成鲜明对比,由于政府内部结构分割与社会发育失调制约了公共治理资源的有效运用,因此对政府进行内部结构再造与社会治理资源网络化整合,是实现治理常规化的必然要求。[48]由此可见,从运动式治理走向制度化治理已是众望所归。

从运动式治理走向协作治理与合作治理为学界期盼。运动式治理造成治理权力的内卷化与惩罚的弥散性,加大了行政规制的成本,也对治理质量与效率提出了更高要求。[49]杨志军认为多中心治理是运动式治理转型的重要方向,首先要积极寻求政府与其他各类公共主体的合作路径,建立弹性化的协作网络,塑造各主体合作共治的信任环境,从而克服集体行动的困境;其次要超越运动式治理模式,采取制度化调控为主、组织化吸纳为辅的治理方式,形成政党领政、政府行政、多元参政、社会监政的良性循环治理格局。[15]余亚梅、唐贤兴则认为,应该通过运动式治理推进政府体系各部门之间的协作与合作,提升政府应对和解决复杂公共问题的能力。[50]还有学者认为,运动式治理虽然在传统治理形态基础之上逐渐完成了自我演进,成为弥补正式治理系统不足的补充机制,但是面对日益复杂的治理环境和急剧增长的治理任务,依然难以满足治理客体的消费需求,因此实现国家与社会的有效互动和基层民主自治,分担正式治理系统的压力,是运动式治理转型的重要方向。[51]

六、结论与讨论

作为常规治理的补充机制和纠偏机制,表现为一种“制度化运动悖论”或“制度化动员”,即以非常规的运动方式完成常规化的改革任务,在治理实践中运动式治理是备受推崇的治理工具,近年来也因此受到学界的广泛关注。必须看到运动式治理一定程度上的非常规化、非制度化、非专业化带来的弊端,但是也不能随意否定运动式治理的积极作用。毫无疑问,历史上运动式治理有过严重破坏制度与法治的个别案例,让人谈运动式治理而色变,也正因为如此,众多学者对运动式治理持完全否定的态度,抓住某一种类型的运动式治理或政治运动,而夸大治理成本高、治理效果差、违背法治原则、滋生衙门作风等所谓的运动式治理之弊端。[6,17,18,52]事实上,学界对运动式治理的认识越来越呈现理性化倾向,运动式治理并非仅存在于中国的独特现象,而只是在中国压力型体制、辽阔治理疆域和复杂性治理条件下得以放大而已;同时,改革开放前的国家运动与改革开放后的运动式治理呈现出完全不同的运行逻辑,前者更表现为政治运动,后者则表现为资源、体制约束下治理工具的理性抉择。[53]

今后的研究重点有三个方面。一是通过生成逻辑与实践形态相结合的二维标准进行分类,并在分类的基础上深化对运动式治理运行机制的考察,从而更好地区分政治运动、运动式治理及其异化形态之间的关系。二是从传统文化与当代中国科层组织失败相结合的视角深入探讨运动式治理的生成逻辑。毫无疑问上,运动式治理从中国历史制度中走来,在治理实践中形成了较为严重的路径依赖,既源于中国政治-行政一体化的特殊性,又夹杂科层组织失败的普遍因素,因此不能简单地以路径依赖予以回应,只有将运动式治理放置于科层组织的运行逻辑中进行考察,才能更好地认知运动式治理的利弊得失。三是关于运动式治理的未来转型问题。显然,对运动式治理的评价态度直接决定运动式治理转型的方向。首先要辩证地看待政治运动与运动式治理之间的关系,又不能简单地在二者之间划等号。其次对不同类型的运动式治理的发展路径应予以分别考察,总体来说,政治教化类、专项治理类还会长期坚持下去,但是应该尽量减少使用频次,否则运动式治理沦为常规治理工具其边际效应必然递减,同时应该在转型中逐渐构建起制度化、常规化、专业化治理机制;而对于历史上曾经出现过严重负面效应的运动式治理异化形态则应该严格限制使用频次,并在使用中逐渐剔除其弊端,规范启动程序与运行过程。

[1]赖诗攀.中国科层组织如何完成任务:一个研究述评[J].甘肃行政学院学报,2015(2):15-30.

[2]王连伟,刘太刚.中国运动式治理缘何发生?何以持续?——基于相关文献的述评[J].上海行政学院学报,2015(3):106-111.

[3]冯志峰.中国政治民主化路径研究述评——基于运动式治理与政治民主化进程互动关系的观察[J].中共宁波市委党校学报,2010(5):38-43.

[4]冯志峰.中国运动式治理的定义及其特征[J].中共银川市委党校学报,2007(2):29-32.

[5]黄科.运动式治理:基于国内研究文献的述评[J].中国行政管理,2013(10):107-112.

[6]杨林霞.近十年来国内运动式治理研究述评[J].理论导刊,2014(5):77-80.

[7]李有学.运动式治理问题研究述评[J].中共郑州市委党校学报,2014(3):44-47.

[8]财政部调查组.从反浪费入手,开展增产节约运动效果好[J].财务与会计,1979(9):4-8.

[9]周雪光.基层政府间的“共谋现象”——一个政府行为的制度逻辑[J].开放时代,2009(12):40-55.

[10]周雪光.权威体制与有效治理:当代中国国家治理的制度逻辑[J].开放时代,2011(10):67-85.

[11]周雪光.运动型治理机制:中国国家治理的制度逻辑再思考[J].开放时代,2012(9):105-125.

[12]李里峰.运动式治理:一项关于土改的政治学分析[J].福建论坛·人文社会科学,2010(4):71-77.

[13]李里峰.工作队:一种国家权力的非常规运作机制——以华北土改运动为中心的历史考察[J].江苏社会科学,2010(3):207-214.

[14]李里峰.革命中的乡村:土地改革运动与华北乡村权力变迁[J].广东社会科学,2013(3):107-118.

[15]杨志军.内涵挖掘与外延拓展:多中心协同治理模式研究[J].甘肃行政学院学报,2012(4):16-24.

[16]杨志军.当代中国政府“运动式”治理模式的解释与反思[C]//黄卫平,汪永成.当代中国政治研究报告(第10辑),北京:社会文献出版社,2012:225-244.

[17]杨志军.有限否定与类型化承认:评判运动式治理的价值取向[J].社会科学,2013(3):15-24.

[18]杨志军.运动式治理模式研究:基于三项内容的考察[J].厦门特区党校学报,2013(2):30-37.

[19]杨志军.运动式治理悖论:常态治理的非常规化——基于网络“扫黄打非”运动分析[J].公共行政评论,2015(2):47-72.

[20]焦连三,周雪峰.反腐败必须依靠人民的监督[J].毛泽东思想论坛,1994(4):84-86.

[21]冯仕政.中国国家运动的形成与变异:基于政体的整体性解释[J].开放时代,2011(1):73-97.

[22]曹龙虎.国家治理中的“路径依赖”与“范式转换”:运动式治理再认识[J].学海,2014(3):81-87.

[23]任星欣,余嘉俊,施祖麟.制度建设中的运动式治理——对运动式治理的再思考[J].公共管理评论,2015(2):75-85.

[24]徐晓林,朱国伟.解释与取向:运动式治理的制度主义视野——以“治庸问责”风暴为背景的分析[J].学习与实践,2011(8):86-94.

[25]张新文.典型治理与项目治理:地方政府运动式治理模式探究[J].社会科学,2015(12):13-21.

[26]李晓燕.社会治理现代化的必由之路:从运动式治理走向法治——党的十八届四中全会精神的解读[J].理论探讨,2015(1):14-18.

[27]雷安军.“扫黄打非”工作的完善:由运动式治理走向常规治理[J].出版发行研究,2013(10):38-40.

[28]欧阳静.论基层运动型治理——兼与周雪光等商榷[J].开放时代,2014(6):180-190.

[29]倪星,原超.地方政府的运动式治理是如何走向“常规化”的?——基于S市市监局“清无”专项行动的分析[J].公共行政评论,2014(2):70-96.

[30]胡安钢.中国政治经济史论(1949-1976)[M].北京:清华大学出版社,2008:724.

[31]叶敏.从政治运动到运动式治理——改革前后的动员政治及其理论解读[J].华中科技大学学报(社会科学版),2013(2):75-81.

[32]马良灿.中国乡村社会治理的四次转型[J].学习与探索,2014(9):45-50.

[33]蓝伟彬.运动式治理何以常态化——以“瘦肉精”专项整治为例[J].特区经济,2012(11):250-253.

[34]唐皇凤.常态社会与运动式治理——中国社会治安治理中的“严打”政策研究[J].开放时代,2007(3):115-131.

[35]文宏,崔铁.矩阵式结构、网格化管理与多机制保障——运动式治理中的纵向府际合作实现[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2015(3):121-128.

[36]王沪宁.社会资源总量与社会调控:中国意义[J].复旦学报(社会科学版),1990(4):2-12.

[37]唐贤兴.政策工具的选择与政府的社会动员能力——对“运动式治理”的一个解释[J].学习与探索,2009(3):59-65.

[38]狄金华.通过运动进行治理:乡镇基层政权的治理策略——对中国中部地区麦乡“植树造林”中心工作的个案研究[J].社会,2010(3):83-106.

[39]刘骥,熊彩.解释政策变通:运动式治理中的条块关系[J].公共行政评论,2015(8):88-112.

[40][德]马克斯·韦伯著.阎克文译.经济与社会(第二卷·下册)[M].上海:世纪出版集团,2015:1561.

[41]彭勃,张振洋.国家治理的模式转换与逻辑演变——以环境卫生整治为例[J].浙江社会科学,2015(3):27-37.

[42]倪星,黄佳圳.工作打断、运动式治理与科层组织的应对策略[J].江汉论坛,2016(5):33-39.

[43]祁凡骅.法治:必须告别“运动式治理”[J].中华环境,2015(6):29-31.

[44]刘成良.基层国土执法的困境与逻辑——以对制度性规则的制度化拒斥为视角[J].北京社会科学,2015(7):88-95.

[45]单勇.“维稳”视野下的运动式犯罪治理反思与改进[J].浙江工业大学学报(社会科学版),2012(4):458-462.

[46]黄其松,杨志军.新型常态治理:推进国家治理现代化的转型之道[J].探索,2015(1):83-88.

[47]何绍辉.从“运动式治理”到“制度性治理”——中国农村反贫困战略的范式转换[J].湖南科技学院学报,2012(7):95-99.

[48]容志.奥运后时代的公共治理:对近来频发安全生产事故的制度性思考[C]//昆明:“建设服务型政府的理论与实践”研讨会暨中国行政管理学会2008年年会论文集,2008:1380-1384.

[49]郭栋.运动式治理、权力内卷化与弥散性惩罚:当前微博规制检视[J].国际新视界,2013(12):123-132.

[50]余亚梅,唐贤兴.政府部门间合作与中国公共管理的变革:对“运动式治理”的再解释[J].江西社会科学,2012(9):172-177.

[51]刘伟,杨启帆.运动式治理的限度与民主的角色定位:长沙市社区文明城市创建考察[C]//黄卫平,汪永成.当代中国政治研究报告(第10辑),北京:社会科学文献出版社,2013:194-224.

[52]王洛忠,刘金发.中国政府治理模式创新的目标与路径[J].理论前沿,2007(6):24-26.

[53]郑崇明.论克里斯玛、职业激励与国家运动[J].电子科技大学学报(社会科学版),2014(4):1-7.

(编辑:佘小宁)

Research review on the history, status quo and future of campaign-style governance

Liu Kaijun

(SchoolofPublicAdministrationandPolicy,RenminUniversityofChina,Beijing100872,China)

Campaign-style governance has been attracting increasing academic attention. As the governance tool in national practice,campaign-style governance has become an effective complement and corrective mechanism after the failure of rational, institutionalized and professional mechanism in bureaucracy governance. The important reasons why campaign-style governance is widely used in governance practice involves the path dependence, legitimacy rebuilding, the limitation of governance resources, organizations failure and institutional corrections logic and so on. With the gradually refined research on campaign-style governance typology, the academic circle's attitude transforms from total denial to limited recognition and finally to rational cognition, showing the rational tendency. Legalization, institutionalization, collaborative and cooperative governance are the main transition direction that most scholars praise highly. Therefore, It is necessary to deepen the cognition and academic research on campaign-style governance from more general histological sense.

Campaign-style governance; Typology; Legality; Governance transformation; Research review

2016-11-21

刘开君(1981-),男(汉),湖北十堰人,博士研究生,主要从事治理理论、公共政策、人才资源配置方面的研究。

D035

A

1671-816X(2017)03-0057-08