基于学生认知逻辑的学科单元知识的逻辑架构

杨德红

摘要:针对“物质的量”单元教学,提出基于学生认知逻辑基础上的学科知识逻辑结构的架构教学,详实介绍了“物质的量”单元教学中逻辑结构分析、问题引导下的教学过程及知识与概念的架构并提出了教学建议,有助于提升学生对概念与知识的理解水平,构建“物质的量”知识与概念系统。

关键词:学生认知逻辑;学科知识逻辑;物质的量;架构教学

文章编号:1005–6629(2017)1–0044–04 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

1 问题提出

在教学实践中发现,有些概念或知识在新课教学时学生测评反馈比较理想,但一段时间后再检测时学生却淡忘得所剩无几,教师无奈只好再复习一遍。为什么学生对教学内容(特别是概念抽象、知识难度较高的内容)容易遗忘?教学中如何进行改进?笔者研究认为,学习遗忘率高的根本原因是学生对所学概念与知识间的逻辑关系认识不清晰,进而无法组织构建有序的知识与概念系统,导致学习内容没有被学生真正消化、吸收和内化。随着新知识的学习和时间的推移,前面所学的内容很容易被覆盖或遗忘。

心理学研究证明,建立知识的逻辑联系能加深学生对知识的理解,更有利于知识的记忆与提取[1];已有研究证实,基于教学系统生成的知识逻辑、教学逻辑、学习逻辑和认知逻辑可以促成教学双方的共振、共享和共赢,从而实现教学的有序化和有效化[2]。因此,从教学改进与优化的角度出发,教学中要在分析学生认知逻辑的基础上,构建符合学生认知特点和逻辑顺序的学科知识逻辑体系,帮助学生实现对教学内容的理解、巩固与内化,达到学生认知逻辑与学科知识逻辑的统一。下面就以学生普遍感到学习困难的“物质的量”单元教学为例进行说明。

2 教学分析

2.1 学生认知逻辑的分析

在学习“物质的量”单元之前,学生已有基础物理学知识和日常的生活经验,对宏观物质的数量、质量、性质及变化等十分熟悉,也对描述宏观物质的一些物理量,如物质的质量、体积、长度等有深刻的认识。而对于微观粒子(简称“微粒”,如分子、原子、离子等)而言,由于无法直接体验或感知,学生对微粒本身的大小、质量、个数及微粒反应等的认识相对模糊。如无法准确认识微粒质量的“小”,也无法感知一定质量物体中所含微粒个数的“多”,更难想象并建立宏观物质质量与微观微粒个数之间存在的某种定量关系。因此,教学中一方面要从学生的认知逻辑顺序出发,做好“从宏观到微观、从定性到定量、从一般到特殊、从简单到复杂”的认知过渡与递进;另一方面,要从学生微观思维模式的构建出发,采用类比、推理等方法引导学生把微粒与宏观物质结合起来,实现从宏观向微观的认知转化,构建具有微粒、微粒数、微粒质量、微粒集合体、微粒反应等概念的微观认知体系,使微粒模型化、抽象概念显性化、知识内容逻辑化,帮助学生深化理解、强化记忆。

2.2 教学内容逻辑分析

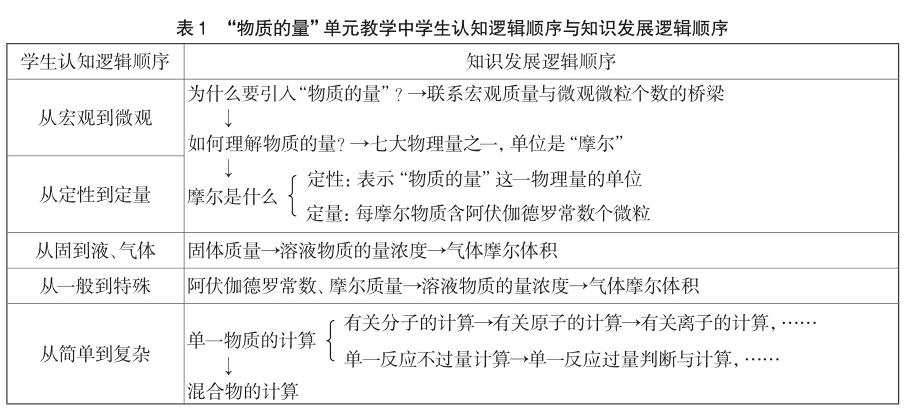

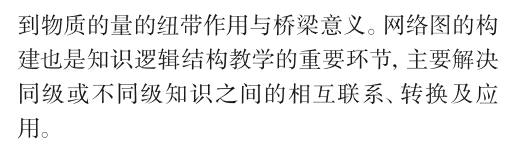

“物质的量”是联系宏观量和微观量的桥梁与纽带,也是中学化学中十分重要的核心物理量。“物质的量”单元贯穿高中化学定量计算的始終,涉及物质的量、摩尔、物质质量、气体体积、溶液体积、微粒个数、阿伏伽德罗常数、摩尔质量、摩尔体积、物质的量浓度等诸多概念。从概念的属性看,“物质质量、气体体积、溶液体积”是宏观量,“微粒个数”是微观量,“阿伏伽德罗常数、摩尔质量、摩尔体积”等是通过“单位物质的量”引入的定义量(“物质的量浓度”是以单位体积引入)。因此,通过“物质的量(单位摩尔)”就自然引出以上的定义量,从而达到联系宏观量与微观量的目的。梳理以上概念的分类,进一步明晰各概念的内涵及相互的逻辑关系。从知识内容的发展看,教学的起点和核心是“物质的量”,讲清“物质的量”的来龙去脉是教学取得成功和突破的关键;教学的主线也是“物质的量”,围绕“物质的量”进而引入并定义单位物质的量物质所含的微粒个数、质量和气体体积,溶液物质的量浓度等,建立相互的定量关系,从而最终解决有关“物质的量”的计算及应用。因此,单元内容逻辑关系清晰、重点突出,教学中可根据学生认知逻辑顺序和知识发展逻辑顺序设置系列问题,以问题引领教学,层层推进,具体归纳如表1所示。

2.3 问题与困难分析

在学习“物质的量”单元之前,学生已有的前概念“物质的质量、物质的数量”对学生学习理解“物质的量”概念带来明显干扰和负迁移。“物质的量”是一个什么量?学生常常会把“物质的量”理解成物质的数量或物质的质量,进而把物质的量理解成一个数值;把物质的量的单位“摩尔”等同于阿伏伽德罗常数,进而很难理解“物质的量”与物质的数量与质量的具体关系;另一方面,从“物质的量”这一物理量的表述来看,也常常会给学生带来困惑。从字面“量”的意思,学生很容易错误理解成数量或质量;学生不能理解有了质量和数量以后为什么还要引入“物质的量”?化学中为何要引入这样一个物理量?没有“物质的量”行不行?若不把这些物理量关系与问题梳理清楚,学生对“物质的量”的理解就不会长久,轻则概念之间时常相互干扰,重则概念不清、思维混乱。

3 学科知识的逻辑架构教学

在“物质的量”单元复习教学之前(新课教学三周以后),笔者做了一个课前问题测试。第一个问题为“物质的量”是什么?接近一半学生的回答是摩尔。紧接着再问第二个问题“摩尔是什么?”多数学生支支吾吾,很难说清楚,近1/4学生说摩尔就是阿伏伽德罗常数。由此可以看出,学生常常把“物质的量”这个物理量等同于“物质的量”的单位“摩尔”;在纠正后又把“物质的量”的单位与单位物质的量所含的具体微粒个数混为一谈。说到底,学生对物质的量的作用、为什么引入物质的量、物质的量的含义、阿伏伽德罗常数等不清楚。因此,教学中对该内容的知识与概念的逻辑关系的构建和梳理显得相当重要。

学科知识逻辑结构的本质属性是“逻辑性”。在知识构建过程中,要指导学生先对单元知识进行整理归纳,按照自身认知逻辑顺序和知识逻辑发展顺序整理分类单元主干知识、知识的衍生(上下位)、平行或包含关系等,教学中始终围绕“物质的量”这一核心线索,从“化学中为什么要引入物质的量?微粒集合体NA、物质的量是什么?单位物质的量的微粒个数和物质质量分别是多少?物质的量与如阿伏伽德罗常数、摩尔质量、气体摩尔体积、物质的量浓度等其他相关物理量的关系是什么?如何用数学关系式进行表征?”等问题逐一展开。

3.1 为什么要引入物质的量

从生产实践来看,物质的质量是宏观的、可控的,但具体到微观的化学反应而言,微粒间的反应实质是微粒之间按一定个数比进行的。如何把宏观质量和微粒个数联系起来?这里就需要一座桥梁——物质的量。因此,物质的量的引入就是要解决物质质量与微粒个数间的换算。这里自然产生两个问题:一是就某一物质而言,质量与微粒个数成正比关系,但比例常数是什么?二是对不同物质而言,物质之间的质量关系与物质所含的微粒个数关系如何换算?由此“物质的量”这一物理量应运而生。

3.2 为什么要引入微粒数集合体(NA)

为了找到微粒个数与物质质量的关系,必须要考虑单个微粒的质量。但事实上,单个微粒很小,其质量无法直接称量。科学上如何得到微粒的质量呢?这里就是需要先称一定质量的宏观物体,再进行微粒个数的测定。科学家选择测定了12g 12C所含原子的微粒个数,结果约为6.02×1023,这样的一个微粒数集合体作为单位物质的量所含微粒个数的计量单位——阿伏伽德罗常数(NA)。为什么要引入微粒集合体NA呢?教学中通过列举这样一个事例供学生思考和讨论:某公交公司每天可收入几大麻袋的一元硬币,我们如何尽快求得硬币的个数(多少钱)?开始,学生回答以1个硬币为单位质量再称量硬币总质量得到。经讨论,考虑误差后,他们发现用10个硬币作为单位质量将更准确。这时教师继续追问,如果是一分的硬币呢?学生们不约而同地回答用100个,1000个,……。此时,若以100个硬币作为一个单位质量集合体,再把硬币总质量除以单位质量集合体得到硬币数量。对于肉眼看不见的微粒而言,要选择的集合体所包含的微粒个数多还是少?学生不难得到“多”的概念,从而进一步感受到科学上引入阿伏伽德罗常数这个微粒数集合体的目的、意义和价值。

3.3 物质的量是什么?单位物质的量的微粒个数和物质质量分別是多少

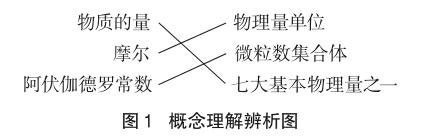

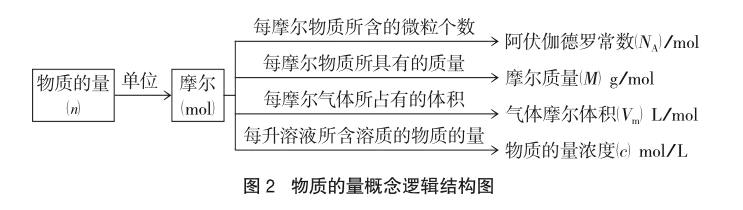

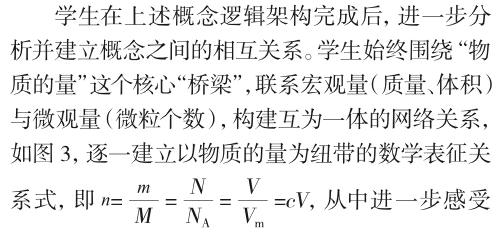

物质的量是国际单位制中七大基本物理量之一,单位是摩尔。它是联系物质的质量与微粒数量的桥梁,故名“物质的量”。从微观上看,科学规定含阿伏伽德罗常数个(NA)微粒的物质为1mol,即单位物质的量。在理解的基础上,学生对物质的量、摩尔和阿伏伽德罗常数三者用连线的方式进行辨析(如图1);从宏观上看,单位物质的量的物质质量是否相同呢?科学进行测定发现,单位物质的量的不同物质其质量却不一定相同,但数值上与该物质的式量相当,这就是不同物质的摩尔质量。通过对这些概念的分析与讨论,并在教师的引导下构建了相关概念间的逻辑关系,结构如图2所示。

3.4 不同物理量之间有何联系,如何进行相互关系的数学表征

在以上的架构教学完成后,学生普遍感到“物质的量”单元中概念和公式虽多,但实际并不复杂,关键要厘清概念的来龙去脉及其相互关系。

4 教学效果

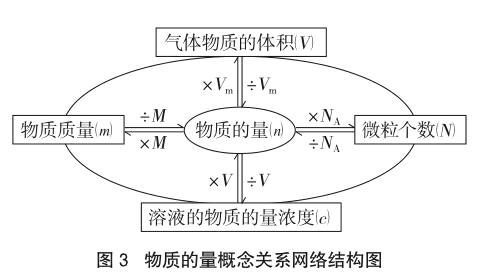

以2016级学生为例,笔者分别采用传统的归纳教学(对照班)与逻辑架构教学(实验班)对“物质的量”单元进行复习与检测,并对测试结果进行了分类统计,具体如表2所示。

从表2数据不难看出,逻辑架构教学的效果明显优于较传统的复习归纳教学,特别在物质的量的基本概念与综合计算方面表现尤为突出。这也充分说明,逻辑架构教学对帮助学生理解概念、保持记忆、建立知识联系、提升知识转换与应用能力等方面均具有促进作用。

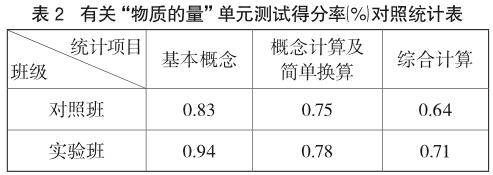

又以刚毕业的2013级学生为例,笔者统计了区内学生生源质量十分相似的四所学校三次十分重要的区统考测试中有关“物质的量”内容的得分率情况,具体结果如表3所示。

从上表中的统计数据不难看出,我校学生在有关“物质的量”内容及化学计算能力上领先优势明显、教学效果具有很好的持续性和稳定性。

多年来,笔者始终坚持探索基于学生认知逻辑基础上的学科知识逻辑的架构教学,取得了理想的教学效果。在历次的市、区统考和高考中,所带学生平均总成绩一直遥遥领先于区同类(民办、综合高中)学校,甚至达到普通或重点高中水平。

5 结论与建议

“物质的量”单元属初高中衔接内容,“物质的量”教学对整个高中化学的教学具有先导作用,对学生后续学习化学的兴趣和能力培养等方面均起到重要影响和支撑作用,理应得到师生的高度重视。实践证明,在学生认知逻辑结构基础上的“物质的量”单元知识的架构教学对促进学生理解概念、梳理关系、建立知识间的有效逻辑顺序、保持记忆等方面具有不可替代的作用。

教学过程中要重视问题的引导作用。在分析学生认知逻辑的基础上设置系列递进性问题,引导学生充分思考、讨论,梳理出核心及相关的知识与概念,进而分析知识与概念的内涵及其逻辑发展顺序,构建知识及概念间的结构关系图示,提升教学效益。

教学过程中要遵从循序渐进的原则,充分发挥师生的共同作用。教学中要注意克服两种倾向。一种是忽略教师的适时、适量指导作用,教学进展缓慢,导致课堂效率低下;另一种是不注意调动学生的积极性和主动性,教学中习惯于一讲到底,学生的思维得不到充分的激活,逻辑构建教学流于形式,从而不能达到应有的教学效果。

参考文献:

[1]王祖浩等著.化学教育心理学[M].南宁:广西教育出版社,2007:84~85.

[2]朱德全,张家琼.论教学逻辑[J].教育研究,2007,(11):47~52.