小学品德延伸活动评价改进略谈

俞锋

摘要:品德课后延伸活动能带领学生走进广阔的生活世界,践行道德认知。针对活动评价存在的主体单一、标准固定、时间迟滞等问题,通过评价主体多元化、评价量规人性化和评价时机全程化,优化活动评价,提高延伸活动效果。

关键词:品德延伸活动;评价;评价主体

作为一门具有鲜明实践性与开放性的课程,因地制宜地拓展教学时空是品德课教学的应有之义。品德课后活动不仅是课堂的延续,更是学生走进广阔的生活世界,践行道德认知的有效途径。随着新课改的深入推进,课后延伸活动设计已为一线品德课教师所重视,然而,由于评价方式单一、评价迟滞等导致活动效率低下,甚至流于形式的现象亦是不争的事实。为此,笔者从评价主体、评价方式和评价时机三个角度进行了探索(文中所用课例均选自浙教版《品德与社会》)。

一、革除“一言就鼎”,评价主体多元化

传统评价以教师为主体,即教师对学生学业进行直接评价,教师评价可谓“一言九鼎”。随着新课改的深入,学科评价主体正在由单一走向多元,开始散发出浓郁的人文气息。品德课程倡导采用多主体、开放性评价,要求教师成为评价活动的组织者、协调者,让学生和家长等广泛参与评价,以多元化评价让学生成为立体的、发展的人。

1.自我反思评价

反思性评价是让学生通过自我认识、自我分析、自我评价,获得自我体验。评价过程就是学生自主活动的过程,它以“学会学习”为目的,既关注学习的直接结果又关注间接结果,即学生当下的学习成果和未来发展。反思性评价不仅要促进学生完成学习任务,而且要促进学生理性思维的发展,通过反思学会独立思考,以更好地参与社会生活。

例如,在《我也会当家》(四年级上册)课后延伸活动中,学生展开了如下反思与评价:

孩子通过对“当家”活动的总结评价,体会到父母操持家务的不易,并通过反思掌握了合理消费、勤俭节约的途径和方法。

2.学生互评

苏霍姆林斯基说:“在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的需要,这就是希望感到自己是一个发现者、研究者、探索者。”来自同伴的评价更易于为学生所接受,而学生在评价他人时,也会不断自我反思,加深认识。通过互相评价,学生从同伴的生活中走进更广阔的生活世界,由此产生更强烈的探究欲望。

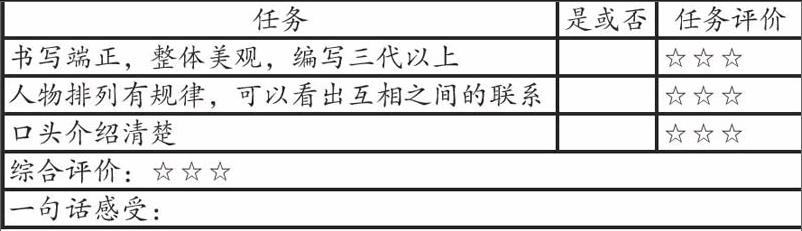

例如,在《家庭万花筒》(五年级上册)学习后制作家谱的活动中,笔者下发了如下互评表格:

这份表格帮助学生提前知悉评价方案,明确活动指向。在活动中,孩子们努力朝着评价标准积极行动,取得了高质量的活动成果。而互相评价更为孩子们提供了发现、研究、探索的空间,由此,激发了孩子们主动学习和探究的兴趣。

3.家长与社会评价

今天,协同教育已成为许多中小学校的共识。家庭和社区生活中蕴涵着丰富的德育资源,这些是品德课外延伸活动必需的课程资源。我们应当将家长和社区人员引入评价过程,发挥协同教育功能。

诸如《父母一一我特别的朋友》等以“我的家庭生活”为主题的教学,其延伸活动自然要充分挖掘家庭教育资源,让父母成为评价者。父母的直接评价,无疑会对孩子起到极大的激励作用。而关于社区生活的教学,其延伸活动多发生在校外,更需要他人辅助评价。以《可爱的社区人》(三年级下册)一课延伸活动为例(见下表):

只有亲身体验,孩子们才能真正了解身边不同行业的劳动者,感受他们的劳动给人们生活带来的便利。通过社区保安、保洁阿姨等工作人员的评价,能促使孩子更积极地进行活动实践,有效激发了孩子对社区工作人员的敬意和感激。许多孩子在“自己的感受”一栏不约而同地写到:社区工作“很辛苦”,劳动果实要“好好珍惜”。

二、摒弃“等量齐观”,评价量规人性化

评价量规是对学生在活动中应达到的学业成就的描述。品德与社会课程标准(2011版)指出,评价要“关注不同学生的学习起点和学习态度”,“重视学习过程和日常行为”。延伸活动的评价量规亦需依据现实和儿童的个人状况科学设定,如此,才能真正面向全体学生,尊重学生的已有道德水平和个性特点,真正促进每一个学生的发展。

1.师生商议评价内容与目标

布卢姆认为:应当用学生外显的行为来陈述教学目标,因为制定教学目标是为教学提供可操作性的依据和便于客观地评价,而不是去表述教学的理想和愿望。因此,我们在制定延伸活动评价标准时不能局限于呈现教材的要求,或体现教师单方面的愿景,而应该让学生充分参与。如此,可以让学生明确活动要求,收到更好的活动效果。

例如,在《谢谢你们,我的父母》(四年级上册)一课教学后,师生就“家庭服务周”展开了讨论。有些孩子计划体验拖地、洗碗等多项家务,由此制成“家务体验表”,确定活动目标和评价内容;有些孩子则打算坚持每天做同一件事情,并制作了“家务考勤表”,以此考查和激励自身行为。之后,孩子们各自根据计划展开活动,并参照商议制定的评价量规作出评价。

通过共同参与制定评价方案,孩子在活动中更具执行力,而且能够将体验活动长期坚持下来。活动中,孩子们纷纷表达了对父母的感恩之情,家庭责任感油然而生。

2.“私人定制”评价标准

传统的品德评价往往忽视个别差异。近年来,教育界对“分层目标教与学”进行了许多探索,针对学生的个性差异,分层制定不同的教与学目标,并采用不同的学习内容,追求所有学生各自发展。品德延伸活动评价自当立足学生差异,分层制定评价标准,力求让每一个孩子在活动中通过挑战,取得成功。

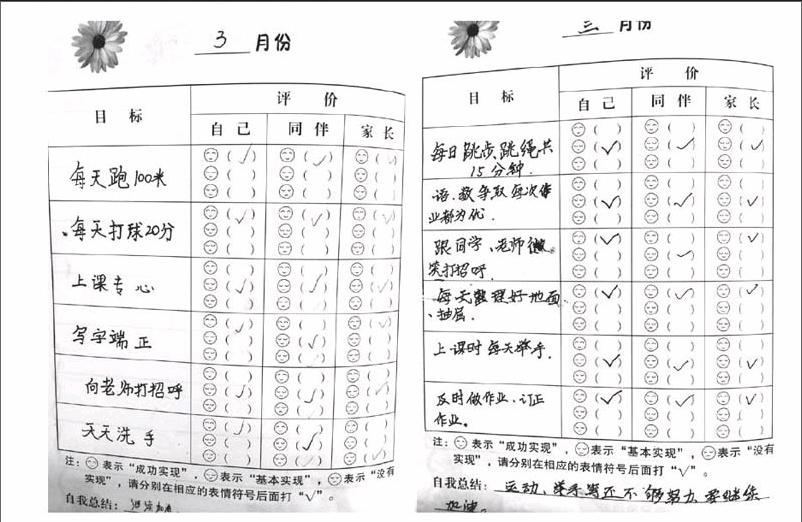

例如,在“争做优秀毕业生”(六年级下册)活动中,笔者本着“超越自我、再接再厉”的原则,请孩子自己制定每月目标,并由学生自己、同学和家长共同评价(见下图)。

如此“私人定制”的评价标准,让每一个孩子各展所长,反思自我,从而为自己订立合理的发展目标,并在老师、同伴和家长的督促下不断进步,获得成长自信。

三、避免“蜻蜓点水”,评价时机全程化

在常规教学中,两节品德课之间一般相隔多目,许多教师往往过几日甚至一周后才对之前的课后延伸活动组织评价。随着新课延伸活动的展开,许多教师甚至忽视了先前的布置。如此“蜻蜓点水”式的评价无法起到诊断与调节、强化与教育的功能。因此,品德延伸活动评价要“即时”与“持续”相结合,做到全程评价。

1.即时评价

《品德与社会课程标准》(2011版)指出:“评价结果要及时反馈给学生,并对评价结果作出合理的解释,帮助学生准确了解自己的学习状况。”作为品德课堂的延伸,课后活动亦需重视即时评价,及时反馈,以更好地促进学生自信心的建立和自我反思。

例如,在教学《不平静的世界》(六年级下册)一课时,笔者布置了关注世界时事冲突的延伸活动,利用晨间谈话召开“小小新闻发布会”。孩子们从电视、网络、报纸等多种途径了解时事新闻,通过口头讲述和大家分享、交流,之后,由老师、同学评价打分。孩子们的评价非常认真、客观,准备认真、讲述精彩的同学获得了好评。这种即时评价氛围活跃,能极大激发孩子的学习兴趣。由此,孩子们更加认真地准备后续活动,逐渐养成了关注社会、放眼世界的意识。

2.持续评价

课程目标是通过一系列的教学活动综合实现的,尤其是情感、态度、价值观目标和能力与方法目标要经过长期的培养才能达成。这提醒我们,孩子的品德发展是一个长期的过程,需要持续的激励和督促。因此,品德延伸活动评价应注重可持续性。一项活动的持续评价可以是一个月、一学期甚至一学年。即使有多项延伸活动交叉,也要各项推进,避免顾此失彼。评价可借助表格进行记录,张贴在教室一角,或是家中,或是孩子的桌面。实际上,持续评价就是随时评价,可以“动态性地从侧面对活动的落实起着督促、检查的作用,促使学生良好的道德和行为习惯的养成”。

通过延伸活动评价的改进,学生对于品德课的学习兴趣大大提升,學校与家长、社区也建立了更加紧密的联系。在活动中,孩子们积极实践,逐渐养成了良好的行为习惯与品德,实现了健康快乐成长。我们会继续探索,让每一次延伸活动都成为学生道德成长的生长点。