武穴市二化螟发生现状及绿色防控对策

潘学艺 李艳君 李胜春

摘要 受多种因素的影响,武穴市二化螟已成为危害水稻,影响产量的一种主要害虫。对二化螟的发生现状、影响因素进行了分析、总结,并结合实际,提出了绿色防控对策。

关键词 二化螟;发生现状;影响因素;防控对策;湖北武穴

中图分类号 S435.112 文献标识码 B 文章编号 1007-5739(2016)21-0097-02

武穴市位于湖北省东南部,属亚热带季风气候,雨量充沛,境内山水纵横,植被丰富,生物多样。二化螟是武穴市水稻上主要害虫之一,1年发生3代,随着优质稻推广面积的不断扩大,持续不断的播种季节为二化螟提供了充足的食源,同时抗药性又不断提高,导致二化螟在当地的危害呈上升、加重趋势。采取多种措施减少化学农药的使用,实施绿色防控,是降低二化螟危害,减轻水稻损失,降低农业生产成本的重要举措,可进一步保证粮食生产安全,保障水稻质量安全,保护农业生态,促进农业的可持续发展。

1 武穴市二化螟发生现状

1.1 发生期

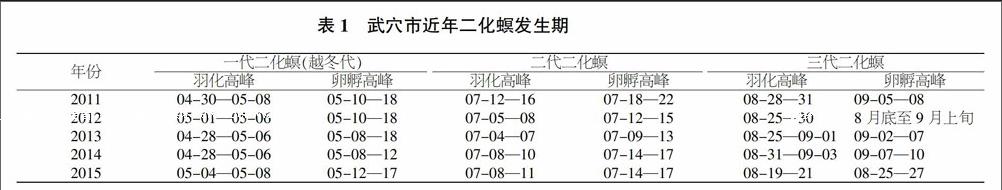

武穴市二化螟多以4~6龄幼虫于稻桩、稻草、田间杂草中越冬。一代二化螟(越冬代)羽化高峰期在4月底至5月上旬,不同年份相差3~4 d。二代二化螟羽化高峰期在7月上中旬,不同年份相差较大,最多相差7~8 d,三代二化螟羽化高峰期在8月底至9月初,不同年份羽化高峰期一般相差8~10 d(表1)。

1.2 发生量

調查结果表明,武穴市一代二代螟(越冬代)残虫量大,一般均为大发生,2011—2015年加权平均发生量为41 337.0头/hm2,二代、三代一般为中等发生,呈现出一代重于二代、二代重于三代的态势(表2)。

2 影响因素

2.1 气候

武穴市二化螟1年发生3代,4—9月是其生长发育期,气候的差异一般会导致发生期相差3~4 d。干旱年份,田间缺水影响防效,二化螟转株频繁,危害会加重。

2.2 耕作制度

武穴市水稻播种期自3月底至6月底,先后播种早稻、直播稻、中稻、一季晚稻、晚稻。栽培方式有人工插秧、机插秧、直播稻、抛秧,各种类型田混栽,为二化螟提供了丰富的食物来源。

20世纪90年代以前二化螟、三化螟混发,并以三化螟为主。目前,三化螟危害极少,二化螟成为主要害虫。资料表明武穴市自1991—1993年三化螟残虫量不断减少,发生程度逐渐减轻。1995年二至四代三化螟均为轻发生,残虫量在900头/hm2以下。1996年以后三化螟残虫量更少,调查难以发现,因此就没有发布三化螟预报[1]。

2.3 品种

近年来,米质好的优质稻得到大力推广,可口的食物吸引了二化螟成虫产卵,有利于蚁螟的侵入和成活率的提高。

2.4 天敌

农药的无选择滥用,会杀伤二化螟等害虫的天敌,应禁用菊酯类和有机磷类剧毒农药,提倡使用生物农药,保护害虫天敌,利用天敌抑制害虫。

2.5 抗药性

大量频繁单一地使用化学农药使二化螟抗药性越来越强,导致防效越来越差,成本越来越高,应采取多种药剂交替使用[2]。

3 绿色防控措施

3.1 农业防治

3.1.1 翻耕灭蛹。4月中旬前,及时翻耕水稻田,并灌水淹没稻桩5~6 d,翻耕水淹,可以有效降低虫源基数。

3.1.2 清除杂草。稻田周围的杂草、上一年的稻草是二化螟的重要越冬场所,要在翌年3月底前及时清除处理干净,减少虫源来源。

3.1.3 深水灭虫。在5月上旬和7月上旬即水稻苗期,采取露泥返青促分蘖的管水方法,降低成虫产卵部位,当蚁螟孵出群聚叶鞘时,迅速灌深水,淹没叶鞘2~3 d,可杀死大量蚁螟。在6月底至7月上旬和8月中旬,一代和二代幼虫老熟后,结合晒田管水,降低二化螟化蛹部位,然后在盛蛹期灌深水,保持深水5 d,又可杀死大量的虫蛹[3]。

3.2 物理防治

3.2.1 灯光诱杀。每2.0~3.3 hm2安装1盏太阳能频振式杀虫灯,进行灯光诱杀,杀虫灯底端袋口距地面1.2~1.5 m,开灯时间以20:00至次日6:00为好,武穴市在4月下旬至9月中旬成虫发生期开灯诱杀二化螟和其他害虫。

3.2.2 人工摘除。在水稻秧田和大田苗期,二化螟产卵盛期时,进行人工检查摘除卵块,带到田外销毁。

3.3 生物防治

3.3.1 以鸭(鱼、虾等)治虫。在水稻分蘖末期到灌浆初期,可放鸭治虫,鸭子可有效捕食转株危害的二化螟和其他害虫。大力推广稻鸭共育、稻鱼共育、稻虾共作模式,利用鸭、鱼、虾等生物捕食稻田害虫。

3.3.2 性诱剂诱杀。采用螟虫专用性诱剂,距水稻高度1 m,用性诱剂诱芯15只/hm2,每4~6周更换1次,诱捕器可重复使用,适时清除诱捕到的死虫[4-5]。

3.4 化学防治

3.4.1 优先应用生物农药。二化螟卵孵盛期施用苏云金杆菌(Bt)有良好的防治效果,尤其是水稻生长初期使用可有效保护天敌,维持稻田生态平衡。但需比化学防治提前2~3 d,选择傍晚或阴天施药,不得与杀菌剂混用。

3.4.2 合理使用化学农药。首先,选择高效、低毒、低残留的农药。如20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂150 mL/hm2、10%氟虫双酰胺·阿维菌素450 mL/hm2、48%毒死蜱乳油1 500 mL/hm2、40 %氯虫苯甲酰胺·噻虫嗪水分散粒剂120 g/hm2。其次,推广精准施药技术。采取在卵孵高峰期进行防治;早晨和傍晚施药;施药时田间保留一定水层;多种农药交替应用等技术,可降低延缓二化螟抗药性,提高防效。

4 参考文献

[1] 李纯孝.江陵县二化螟的发生规律及防治措施[J].湖北植保,2013(6):35-37.

[2] 肖庆国,李永富.水稻高产高效栽培新技术[J].农业与技术,2013(9):97.

[3] 魏先尧,黄家祥,李春清,等,灯光诱杀技术在水稻生产上的应用总结[C]//湖北省农学会论文集,2014:172-176.

[4] 罗文辉,尹芳,宋宏伟,等.大治地区水稻病虫害发生特点与绿色防控技术[J].现代农业科技,2015(14):126-127.

[5] 陈志梅,刘斌.水稻病虫害绿色防控技术[J].现代农业科技,2016(13):152-153.