地方政府生态环境治理注意力研究

王印红+李萌竹

摘要 注意力代表着政府决策者对特定事务的关注,注意力的变化是政府决策选择变化的直接原因。环境治理注意力是环境治理进入议程设置,进而出台政策、实施治理的前提。政府工作报告是政府进行资源配置与精力投入的指挥棒,也是“政府将重视什么、哪些领域得到更多投入资源”的通知书和承诺书,它是政府注意力分配或者变化的重要载体。本文收集了30个省市地方政府自2006年到2015年共300份工作报告,通过文本分析方法,试图发现地方政府生态环境治理注意力的变化规律。分析结果呈现:①从时间轴上看,地方政府对于生态环境的注意力强度逐渐增加;②从地域轴上看,东、中、西部政府生态环境注意力差距并不明显,相比而言,中部处于一个稍低的位次;③从生态环境的范畴看,具体领域得到进一步扩展,中央与地方对环境具体事务保持了较高的一致性,注意力的变化与决策环境和中央宏观政策有重要相关关系。尽管在某些时间点,某些地域存在离散点,但总体而言,在中央政府强调经济发展需要与当地环境资源承载能力相协调的大背景下,地方政府将注意力大幅转向民生事务和生态环境。鉴于地方领导人任期以及注意力本身的“易变性”,要保持地方政府环境治理注意力的强度和持续性,①增加制度供给,使环境治理成为法治常项;②将环境治理在公共事务治理的排序中前置,将环境治理放在突出位置;③提升环境事件的信息强度,向地方政府传导积极的环境治理压力。

关键词 地方政府;生态环境治理;注意力;政府工作报告

中图分类号 X322 文献标识码 A 文章编号 1002-2104(2017)02-0028-08 doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2017.02.006

经过30多年的快速经济发展,中国已经成为世界第二大经济体。在经济领域,中国走出了令世界各国侧目的独特发展道路,被称之为“中国模式”。但是,“中国模式”饱受国内外质疑,认为中国的高速发展是以高资源和高环境代价的粗放型发展模式。这样的观点尽管有些偏颇,但在一定程度上切中了中国发展的痛处。最近十几年来,中国环境问题有越发严重化的趋势,环境污染已经造成了上千万的“环境难民”[1]。当前环境问题的显著特征是:环境问题涉及范围广,环境污染程度严重,无论政府领导人还是普通民众关注程度高。环境问题的日益严峻化引发了环境规制政策领域发生了重大变化。①国家层面高度重视。十八大之后,国家领导人多次多个场合就“绿色发展理念”、“生态文明建设”阐明观点。如“良好生态环境是最公平的公共產品,是最普惠的民生福祉”,“宁要绿水青山,不要金山银山”,“在生态环境保护问题上,就是要不能越雷池一步,否则就应该受到惩罚”等等。据不完全统计,习近平关于生态文明建设、维护生态安全的讲话和批示超过60次[2]。可以说最高领导人将相当比例的注意力转向了生态环境建设。②绩效考核推动。地方政府是治理环境的重要主体,在GDP政绩观、财政分权、“晋升锦标赛”多种因素作用下,地方政府很难将注意力转向环境治理。目前,中央政府已经把地方政府环境治理绩效纳入官员考核体系,环境监察机构法律地位逐步加强,地方环保迎来中央督察,党政“一把手”面临“约谈”窘境,“党政同责”、“一岗双责”等生态文明绩效评价考核和责任追究制被提上日程[3]。在民众口碑和上级政府的双重压力下,地方政府开始主动谋求破解环境困局。③治理资金大量涌入。在生态文明国家战略的吸引下,财政资金、社会资金、绿色金融支持等资金涌入环境产业[1]。 ④有效的制度推进。2015年被称为“史上最严环保法”的新《环保法》实施,同年9月《生态文明体制改革总体方案》颁布实施,2014年针对当年12月份全国大面积的雾霾围城,制定了《大气污染防治行动计划》,为应对水污染恶化问题,出台了《水污染防治行动计划》,为推动土地生态修复,颁布了《土壤污染防治行动计划》。大量配套制度安排出台,是环境治理的重要保证。在多项举措密集出台之后,环境拐点显现。

显然,中国经济发展并没有沿承传统经济发展所依赖的“高消耗”路径。特别是十八大以来,从国家领导人高度重视到普通公众普遍呼吁,从宏观环境政策到微观治理技术,可以说环境治理问题上升到前所未有的高度。那么如何看待中国政府在生态环境治理上从“忽视”到“重视”这种转变呢?本文通过引入“注意力”(attention)的概念,尝试运用注意力与政府决策相关理论来对近年来政府对环境问题的态度变化的原因进行解释。注意力代表着政府决策者对特定事务的关注,按照经济学的基础理论,注意力也是稀缺性资源,政府决策者不可能同时用同样的强度关注所有公共事务[4]。政府决策者对生态环境问题的注意力强度增加,意味着对其他公共事务注意力下降,生态环境治理有相对机会成本。

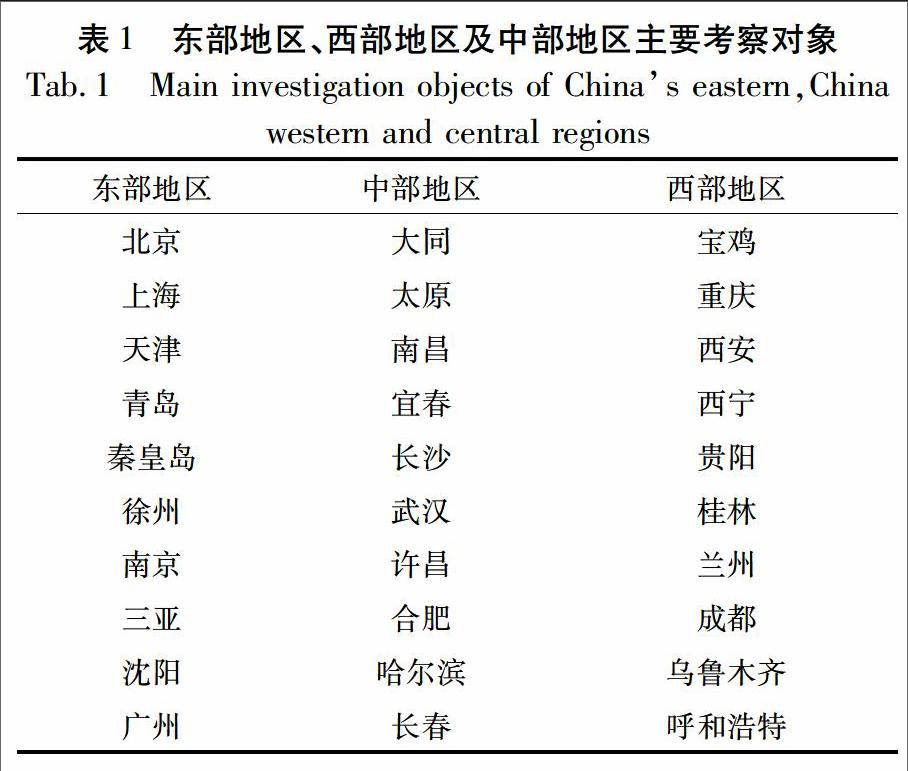

政府工作报告是决策者在某特定时期注意力分配状况的直观呈现。基于此,本文拟收集东中西部共30个省市300份政府政府工作报告(2006—2015年),但由于2006年三亚市政府工作报告缺失,实际收集到的政府工作报告数为299份,通过报告的文本内容,来分析10年来地方政府生态环境治理的注意力分配及其变化情况。具体而言,本文拟回答如下三个问题:①在政府工作报告涉及与生态环境相关的注意力10年间经过了一个怎样的变化?②东中西部地方政府生态环境治理的注意力有没有显著的差距?③生态环境各个具体领域上所得到的注意力有什么样的变化?通过本文的研究,有理由认为注意力的测量与分析可以给我们一个观察生态环境治理政策变迁的新视角。

1 理论基础、研究方法与假设

“注意力”最初是一个心理学概念。20世纪初就有一些心理学家开始关注注意力问题,并将其视为“进入意识的一个过程”[5]。进入管理理论丛林时期,著名的诺贝尔经济学奖获得者西蒙(1947)在《行政行为》一书中提出了“注意力”的概念,他认为注意力是“管理者选择性地关注某些信息而忽略其他部分的过程”[6],并在随后的论述中,将注意力与决策联系在一起。他认为,由于决策者很难具有需要决策所具有的全部信息、决策者的能力受到各种条件的限制等,事实上并不存在所谓的“理性决策”模式。西蒙对于决策的贡献在于他强调决策在管理中的重要性,用“满意”的原则来代替“最优”原则,即解决问题的方式由寻找最优方案而转向为提供一些标准,进而寻找满足这些标准的方案。西蒙还进一步的指出,“信息并不是真正稀缺的因素,真正稀缺的是注意力”[7]。由于决策者时间、精力、成本的约束,无法同时处理多个事务,因此,需要判断哪些信息、哪些事务是重要的或是紧急的。这个判断的过程就是注意力分配或者转移的过程,基于此,西蒙认为,“选择的巨大差别可能由于注意力的变动所导致”[8]。

基于西蒙对于注意力研究的基础,美国学者布莱恩·琼斯将注意力引入政府决策领域,进而提出“由注意力驱动的政策选择模型”[9]。琼斯指出,所有的决策都涉及到选择性,因为政策分析过程需要分解出重要的和不重要的信息,如何选择决策环境中对决策有关的或者应该被关注的,对于决策的制定非常重要。“注意力……是一种选择机制,通过它,特征的突出性被带入决策制定的结构”[9]。正是由于注意力的这种选择性作用,琼斯得出结论认为“当政策制定者们的注意力不断变换的时候,政府的政策也紧跟着发生变化”[9]。

西蒙与琼斯的研究起源于对于“偏好”的思考。传统经济学基于序数效用理论使用无差异曲线和边际替代率研究了消费者均衡条件,“偏好”是其中的一个基础性概念。所谓偏好,通俗地说,是指对于某一事物或决策结果的倾向性。序数效用论者指出,消费者对于各种不同的商品组合的偏好(即爱好)程度是有差别的,这种偏好程度的差别,决定了不同商品组合的效用的大小顺序[10]。经济学理论基于偏好的三个基本假定(完备性、可传递性、非饱和性)完美的阐释了消费者行为[10]。但是,基于稳定性假设的偏好理论很难就“人们在不同时间的对于同一问题或者同一事物态度的变化这样的普遍行为”给出完美解释。一种解释是人们的偏好发生了变化,第二种解释是人们没有按照偏好进行选择(非理性行为)。琼斯的思考给出了第三种解释,那就是,人们的偏好依旧是稳定的,选择之所以变化是因为注意力发生了改变[11]。

政府政策之所以被制定并颁布实施,与政策环境密切相关。从一定程度上来说,一个社会的政治、经济、文化、习俗和资源等因素决定了政府政策的科学性和合理性。但琼斯认为,政策的环境变量仅仅是政策制定的外生变量,政策之所以被纳入政策制定议程,关键的是政策制定者主观意识。用琼斯的话说,那就是“环境与偏好结合产生了决策,注意力是偏好与环境的媒介,即,决策者不一定会被环境所影响,除非他们注意到它”[11]。

琼斯的注意力理论开辟了政策决策的第三条路径,即政策制定的客观环境一直在变化,人们的偏好在某一时间段稳定,政府政策出台的原因意味着决策者要在某一时间段优先处理某一事务,不是偏好发生改变决定的,而是客观环境的变化以及政策制定者將注意力聚焦在这些事务之上所决定。当我们用注意力和政府政策之间的关系去考察我国生态治理问题时,事实上暗含了这样的一个假设:决策者不是在某一时间偏好经济增长、某个时间偏好环境质量;中国环境状况一直在变化,或好或坏;政府由忽视环境问题到重视环境问题的转变原因是政府决策者将注意力聚焦在了生态环境治理上。

政府工作报告是两会期间发布的具有施政纲领性质的政策性文本,其内容主要包括对过去一年的政府工作情况的回顾与总结,以及对当年政府各项工作的归纳与计划,是各级政府进行资源配置与精力投入的指挥棒,在很大程度上是在向民众宣告或承诺“政府将重视什么、将向哪些领域投入资源”。它是政府注意力分配或者变化的重要载体。

政府工作报告涉及到政治、经济、文化等多个公共事务领域,包括生态环境治理在内。但正如注意力理论所指出的,政府在某一阶段的注意力是稀缺的,一些公共事务在某些年度并没有涉及,即注意力的指向性问题。一些公共事务政府决策者对其关注程度高还是关注程度低,直接表现为政府工作报告中涉及到的文字表述比重和关键字词频,即注意力的强度问题。通过对每年政府工作报告的分析,能够发现政府在生态环境治理上的注意力强度规律,进而说明政府政策制定与实施的力度、频度。具体来说,本文选择对2006—2015年10年间,我国东中西部(根据国家统计局发布的数据,目前,我国东部地区包括的11个省级行政区没变,包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省(市);中部地区有8个省级行政区,分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括的省级行政区共12个,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古)30个主要城市的《政府工作报告》作为考察对象。考虑到样本的代表性以及环境治理与经济发展的关系,分别在东部地区、中部地区以及西部地区的各级城市中各选取10个城市作为主要考察对象(见表1)。

本文对政府工作报告的挖掘所使用的方法是文本分析,它是一种定性和定量相结合的内容分析方法,最初主要应用于情报学和信息学[12],现逐渐发展成为社会科学研究的重要方法。鉴于政府工作报告中关键字使用的频次反映了决策者对某一公共事务的重视程度与认知变化[13],事实上文本分析成为当前测量决策者注意力最常用的方法。

2 地方政府工作报告中生态环境治理注意力分配

在对地方政府生态环境治理注意力进行测量与分析之前,首先需要对“生态环境治理”的内涵与外延做出界定。“环境”是一个非常泛化的概念,一般而言环境是指相对于某一事物来说的,围绕着某一事物(通常称其为主体)并对该事物会产生某些影响的所有外界事物(通常称其为客体),即环境是指相对并相关于某项中心事物的周围事物[14]。如果人类是主体的话,那么环境是指人类生存的自然环境和人为环境,自然环境按要素又可分为大气环境、水环境、土壤环境、地质环境和生物环境等,主要就是指地球的五大圈——大气圈、水圈、土圈、岩石圈和生物圈。人文环境是人类创造的物质的、非物质的成果的总和,其中包含文物古迹、绿地园林、建筑部落、器具设施等物质成果和社会风俗、语言文字、文化艺术、法律规则等非物质成果。显然以上方方面面的内容并不是本文研究的重点,为了聚焦本文研究重点,故在环境之前强调与生态有关的环境问题。本文选择了如下的10个关键词:生态、生态环境、生态文明、污染、节能、可持续发展、新能源、绿化、环境保护(环保)、环境治理、排放来描述地方政府对于生态环境的注意力。之所以选择这10个关键词,是因为与生态环境相关的关键词经过对政府工作报告的检索,这10个词语排在了最前列。

根据前面假设的注意力的稀缺性,政府将注意力更多集中在生态环境之上时,经济发展的注意力强度将会减弱,为了形成对比效应,本文亦选取了10个与经济发展相关的关键词:经济,国民经济,经济发展,经济增长,生产总值,收入,投资,金融,贸易,进出口。在确定了内容分析的对象之后,笔者对全国30个省市的《政府工作报告》中涉及经济和环境的部分进行了关键词提取,然后分别计算出东、西、中部地区2006—2015年共计300份《政府工作报告》中经济和环境类词语出现的频次,并通过折线图的形式将历年数值予以呈现(见图1、2、3)。

通过对于图1、2、3的观察,明显可以发现,地方政府生态环境治理注意力呈现以下几个特征:

(1)地方政府10年来对于生态环境治理的注意力持续上升,但是增幅并不理想。相对于经济问题,政府工作报告中所呈现的表述仍然明显较低。具体而言,在2006—2015年的300份地方政府工作报告中,有关生态环境类词频从1 339次上升到到1 610次,10年间上升了20.2%;经济类词汇总量由3 808次下降到2015年的2 832次,降低 25.6%。从这些简单的数据之中很容易得出结论:此消彼长之后,经济问题仍然在政府有限的稀缺性的注意力中占据重要位置,对生态环境治理的注意力,地方政府仍然有可以提升的空间。但地方政府对于经济发展以及生态环境二者注意力的相对变化说明生态环境问题在政府工作中处于越来越更重要的位置,生态文明和环境保护越来越能够影响地方政府的公共决策和政府官员的政治行为。

(2)尽管总体来看,地方政府对于生态环境治理注意力强度处于稳定上升的变化趋势之中,但是如果聚焦于某些时间段的话,仍然可以发现某段时间环境治理注意力强度“波动”幅度较大,表现了地方政府生态环境治理注意力的“易变性”。比如在2008年明显处于高位,2009—2010年处于低位,2011年又出现明显的上扬。为什么这些年份地方政府对于生态环境治理的注意力发生了较大的波动呢?对于注意力变化原因的探讨较为复杂。注意力理论认为,影响政府决策者注意力分配或者转移的原因不胜枚举,如特殊事件的刺激、中央政府统一安排或行动、媒体持续的重视与报道、决策者面对问题时的严重化或者趋轻化。但是一般而言,注意力分配或者变化取决于决策环境中以上“刺激物”的强度或者新颖性,“刺激物”越新颖越能够吸引更多的关注。因此,我们可以尝试对于以上几个年份生态环境治理注意力的波动性做些推测或解释。2008年之所以对于生态治理注意力有明显的提升,原因之一就是2008年中国政府在北京第一次举办全球性的体育盛会——北京夏季奥运会。中国是一个发展中国家,第一大要务就是发展问题,2008年以前对于环境质量特别是空气质量并没有提到一个应有的高度。为办好北京奥运会,兑现申办奥运时提出的“2008年奥运会期间,北京将会有良好的空气质量”的承诺,环保部(当时的环保总局)在北京、天津、河北、陕西、内蒙古、山东6个省份实施生态环境综合治理[15]。主要措施包括:6省份区域联动,制定严格的生态环境标准和系统的保障制度;广泛采用环保技术和手段,大规模多方位地推进环境治理、城乡绿化美化和环保产业发展;增强全社会的环保意识,鼓励公众自觉选择绿色消费,积极参与各项改善生态环境的活动等。2008年北京奥运会是一个强有力的“刺激物”,在中央政府嚴防严控下,生态环境治理的注意力被调动增强。调动增强仅仅是注意力的波动,如果想让此注意力持续保持在一个高强度水平的话,则需要一定的稳定性因素。事实上,随着2008年奥运会结束,原本修订“大气污染防治法”的计划也没有落实,2009—2010年地方政府对于环境治理的注意力又回归到这十年的平均水平。加之2009初,美国先期引发的世界性经济危机传导到中国,2008年经济增速出现迅速滑落(中国经济自 2002年进入新一轮经济周期的扩张阶段,在加速工业化的带动下,连续5年保持了10%以上的高速增长。 2007年,这次增长型经济周期到达波峰,全年国内生产总值 257 306亿元,比上年增长13.0%。2008年,中国经济增速大幅滑落由13%滑落至9%),从中央政府到地方政府迅速调整注意力转向为如何避免中国经济“硬着陆”上。在这样的背景下,地方政府生态环境治理的注意力由高强度波动降低为一般水平也就不难理解了。2011年地方政府对于生态环境治理的注意力又有一次稍强的波动,原因则是作为“十二五”规划的开局之年,中央政府倡导建立的资源节约型和环境友好型社会在各个地方政府工作报告中得到充分体现。

(3)图表没有证实经济发展水平较高的地区对于生态环境有较高的关注度,也没有证实经济水平相对落后的地区对生态环境有较低的关注度。对于多数经济学者而言,生态环境治理也具有机会成本。一般而言,经济发展水平较低的地区环境治理的相对机会成本较高,相反,经济发展水平越高的地区具有越高的环境保护意识以及更严厉的环境保护措施,因为其环境治理的机会成本较低。但从东西部20个城市的政府工作报告中,并没有印证这一点。关于经济发展与环境之间的关系,Crossman and Kruege对66个国家的空气污染和水污染变化做了研究,他们发现多数污染物的数量与人均收入呈现倒“U”型关系,被学界描述为环境库茨涅茨曲线[16]。根据他们后续的研究结论,人均收入在4 000—6 000美元时,污染程度会减轻。学界对于环境库茨涅茨曲线有比较一致的认同,但对于环境拐点发生的位置却众说纷纭。十年的长度对于研究环境库茨涅茨曲线来说并不长,但是这十年正是跨越中等收入陷阱的十年,正是学者认为环境拐点出现的十年。本文对于环境治理注意力的研究并没有进一步支持“拐点说”。首先,随着经济发展水平的提高,地方政府对于环境治理的注意力也在提升,不存在注意力的“U”型曲线。其次,我国西部地区的经济发展水平相比于东部仍然有较大的差距,东部一旦跨越“环境拐点”,那就意味着污染相对比较严重的企业产业西部转移的趋势会愈加明显,从而加重西部环境污染,导致西部环境质量下降。以上的疑问,在本文对于地方政府生态环境治理注意力的研究中并没有得到证实。反而是在最近的5年时间里,西部地方政府对于生态环境的注意力强度相比东部、中部更高。

3 环境治理各具体领域的注意力分配及变化

上文将“生态环境”作为一个整体进行分析与简单测量具有一定的局限性,毕竟“生态环境”是一个囊括性很强的范畴,不同时期不同地方政府关注的具体领域不尽相同,即即使当我们在某一阶段观察到政府对于生态环境有持续的高强度关注时,但很可能某些地方政府关注的焦点问题仅仅是某一绕城而过河流的水质问题。为了防止以偏概全以及更为细致的考察地方政府在近10年中针对哪些具体的生态环境问题的注意力情况,本文抽取了政府工作报告中涉及到生态环境治理的关键词(除以上的10个与生态环境有关的关键词之外,还抽取了完善、再生、加大、落实、提高、治理、推进、节能、控制 、降低等10个动词用于考察注意力强度),以这些关键词为研究对象,分别考察地方政府的年度工作报告,做成数据库,通过对数据库的简单挖掘,可以发现各地方政府所关注的生态环境治理的具体领域并不相同。由于数据量较大,本文未予图表呈现,就其中发现10年间地方政府生态环境治理注意力的规律性做出如下说明:

(1)生态环境治理的具体事务领域得到进一步扩展。我国政府在“十一五”规划纲要中提出建设“资源节约型、环境友好型”社会,2006年是“十一五”规划的开局之年,生态环境治理问题在各地政府报告中多有体现,但其似乎对于什么是“资源节约型、环境友好型”社会并不十分清楚。资源节约在各地政府报告中体现的是:节水、节电、节能;环境友好的表述方式为控制污染物排放、工业废水、农村面源污染。2006年排在前5名的关键词为“垃圾、能耗、节能减排、生态、环境整治”,这5词频数之和占总频数的55%以上。地方政府经过十年持续不断的对生态环境治理注意力的强化,“资源节约型、环境友好型”已经成为囊括内容丰富、可以落实为治理行动的措施。2015年地方政府工作报告中,前5名的关键词已经发生了明显变化,且占比减少,仅为总频数的37%。地方政府关注的环境领域更加丰富、具体。其中循环经济、环保政策体系、风沙源治理、脱硫、重点流域污染防治、农村饮用水源保护标准与考核体系、发展核电、水电等清洁能源、跨区域补偿机制成为频次增加的重点词语。如果说十年前“资源节约型”和“环境友好型”还是理念的话,十年中在地方政府工作报告中,反映的是具体某一环境领域的行动、措施和工程,如果说生态环境治理早期重点关注几个单一领域的话,那么在近十年的进程中,地方政府的关注范围更加宽泛,并且逐渐将重心转移到标准建设、考核体系建设和法律保障建设。

(2)生态环境治理的地位得到确立,地方政府唯GDP政绩观明显转变。300份政府工作报告中,没有一份不涉及到节能和环境问题,也就是说在所有的政府工作报告中,对生态环境问题都给予了一定的注意力,这些注意力有的在报告中单独成为政府力主抓好的主要工作之一,也有的是和其他内容一起,成为“民生事务”或者“产业结构调整”工作任务的一部分。但不管怎么样,生态环境治理已经成为地方政府需要处理的众多公共事务中的一项重要内容,政府决策者已经在生态环境治理中投入了或多或少的注意力。随着各级政府陆续建立并启动了生态环境质量考核奖惩和生态补偿机制,以及越来越完善的生态环境标准及法律的实施,GDP已经不再是考核政府官员政绩的超乎常规的重要指標,地方政府官员的政绩观正在逐渐发生转变。甚至一些地方政府称“生态环境保护”为“基本国策”,更多的地方政府则针对本省市环境事务的具体情况,开展符合当地实际的环境治理行动,如当地江河领域污染防治、提高污水处理能力、机动车污染防治、建设全国循环经济示范城市、生态示范区等等。

(3)地方政府与中央政府生态环境治理的注意力保持了较高的一致性。这也不难理解,因为中国是一个中央权力高度集中的社会主义国家,中央政府行政的基本方式,就是中央出台政策,各级政府层层落实。中央政府工作报告是中央政府发布的当年具有施政纲领性质的政府文件,是地方政府注意力的指挥棒。比如:2014年中央政府提到向“污染宣战”,天津、南京、秦皇岛等市2015年政府工作报告中,便落实“环境整治攻坚年”、“坚决打好大气污染防治攻坚战。”此种注意力的跟随并不少见,也并不奇怪。另外一种现象倒是更值得关注。由于地方“两会”先行召开,故同一年度政府工作报告,地方政府先行发布,中央政府工作报告在全国“两会”期间发布。在同一年度的中央政府工作报告与地方政府工作报告共同聚焦在生态环境治理的某一具体领域,很显然不是注意力跟随问题。而是中央政府工作报告“参考”了地方政府工作报告的内容,地方政府和中央政府被同一环境问题所吸引,引发“共振”。如2008年北京市与中央共同关注了“津京风沙源”治理问题;2013年中央政府与青岛政府、天津市政府共同关注了“海洋生态保护”问题;2006年中央政府与多个政府均提出建设资源节约型、环境友好型城市或社会等。聚焦同一环境问题,中央是否参考了地方政府工作报告的内容,难以考证。但不管怎样,围绕某一具体环境问题,媒体报道、公众呼吁、专家论证,是一个负责任的政府无法视而不见的。

4 结 语

基于注意力与政府决策相关理论的基础,本文选择了30个地方政府10年来政府工作报告为考察对象,对地方政府生态环境治理的注意力分配与变化进行了测量与分析。尽管测量仅以词频和文字比例为依据,略显粗略,但是对于注意力的研究提供给我们一个解读政策文本的新思路,同时也给我们提供了一个考察政策变迁以及地方政府绩效转变的新视角。本文通过文本分析所揭示的地方政府“生态环境治理注意力随焦点事件具有某种程度的波动但持续稳定提升”这一现象,事实上正是近10年来,国内民众对于环境恶化问题的焦虑、对环境治理问题广泛呼吁,我国各级政府积极回应、将计划和行动反映在政府工作报告中的直接体现。同时,也体现了中国政府各级领导人对于中低速经济增长的一致看法,在经济发展上倡导“生态文明”、“绿色发展”、“可持续发展”这一重大战略或者政策转变,即从“粗放型、高消耗”的快速经济增长向“集约型、生态型”的低速经济增长转变。

当然,地方政府的注意力强度在生态环境上持续增加,并不必然导致相关政策制定或者治理行动,但至少稳定的注意力是生态环境治理的必要条件。那么接下来的问题是,如何让政府决策者对该公共事务保持稳定而持续增长的注意力?首先,强化制度供给。尽管注意力理论的先期研究者假定人们的偏好具有一定的稳定性,但事实上,政府领导人周期性更替已是常态,地方政府主要决策者更替更为频繁,相比于个人偏好的稳定性,“易变性”是地方政府注意力的典型特征。稳定的注意力必须来自于制度供给,比如“十八大”期间审议并通过《中国共产党章程(修正案)》,将生态文明建设写进党章,并指出中国共产党将“坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。”一些人大政协委员在全国两会期间提议,把建设生态文明和保障公民环境权益写入宪法。除此之外,需要加强地方法律法规和部门规章建设,完善环境某具体领域的单独立法等。其次,注意力除了因受到特殊事件的“刺激”变强外,信息的“强度”也是影响其变强的关键因素。信息的“强度”来自于媒体的渐次放大效应,也可能来自特殊群体通过特定渠道不断地将相关信息传递给政府决策者。特殊事件具有不可控性,但在環境问题比较敏感的背景下,绝不会很少。因此在环境事件发生后,公众“围观”,专家“上书”,媒体聚焦,不断给予政府决策者以“刺激”,使其保持对生态环境的较强注意力。再次,环境治理成效在更大程度上取决于生态环境事务在政府处理的所有事务中“偏好顺序”的上升。中国有高度重视“顺序”的历史文化传统,排序在前面的,代表着较高的重要性、较高的优先等级。生态环境事务在众多公共事务中的排序在一定程度上决定了生态环境治理的最终成效。基于以上判断,可以考虑将生态环境治理事务在中央政府工作报告以及各地政府工作报告中尽量“前置”,在一些政府信息公开场合将环境事务以及在政府组成机构排名稍微靠后的环保部门“前置”,“把生态文明建设放在突出地位”[17]。

诚然,本文仅仅在外显层面(地方政府工作报告),基于决策者的注意力与政府政策的关系探讨了地方政府10年来生态环境治理注意力的分配及其变化,并未测量注意力与环境治理成效之间的关系。但不管怎样,把生态文明建设放在突出地位是环境问题解决的第一步,接下来再将注意力内化为保护自然的生态文明理念,进一步把行动“融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”[17]。有理由相信,美丽乡村、美丽中国梦一定能实现。

参考文献(References)

[1]王彩霞.环境规制拐点与政府环境治理思维调整[J]. 宏观经济研究, 2016(2):75-76. [WANG Caixia.The inflection point of environmental regulation and the adjustment of government environmental governance[J]. Macroeconomics, 2016(2):75-76.]

[2]陈二厚,董峻,王宇,等.十八大以来习近平60多次谈生态文明[EB/OL]. (2015-03-10)[2016-09-08].http://news.china.com.cn/2015lianghui/2015-03/10/content_35006072_5.htm.[CHEN Erhou, DONG Jun, WANG Yu,et al. Xi Jinping spoke about ecological civilization over 60 times since the 18th National Congress of the Communist Party of China[EB/OL].(2015-03-10)[2016-09-08]. http://news.china.com.cn/2015lianghui/2015-03/10/content_35006072_5.htm.]

[3]张纪.经济发展方式转型与政绩观转变[J]. 中州学刊, 2014(7): 25.[ZHANG Ji. Transformation of economic development mode and transformation of political achievements[J]. Academic journal of Zhongzhou, 2014(7):25.]

[4]张海柱.中国政府管理海洋事务的注意力及其变化——基于国务院《政府工作报告》(1954-2015)的分析[J]. 太平洋学报, 2015(11): 2.[ZHANG Haizhu. An analysis of governments attention toward marine affairs and its changes in China based on the government work reports of the State Council(1954-2015)[J]. Pacific Journal, 2015(11):2.]

[5]布赖恩·琼斯.再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策[M].李丹阳,译.北京:北京大学出版社,2010:58. [JONES B D. Reconceiving decisionmaking in democratic politics attention, choice, and public policy[M]. Translated by LI Danyang. Beijing: Peking University Press,2010:58.]

[6]刘景江, 王文星.管理者注意力研究: 一个最新综述[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2014(2): 80. [LIU Jingjiang, WANG Wenxing. Research on managerial attention: a state of the art review[J]. Journal of Zhejiang University(humanities and social sciences), 2014(2):80.]

[7]SIMAN H A. Designing Organizations for an informationrich world[J].Martin greenberger computers, communication, and the public Interest the Johns,1971,70:37-72.

[8]SIMON H A. Reason in Human Affairs[M]. Redwood city, CA:Stanford University Press,1983:18.

[9]王家峰.认真对待民主治理中的注意力——评《再思民主政治中的决策制定: 注意力、选择和公共政策》[J].公共行政评论,2013(5):144. [WANG Jiafeng. Paying attention to the attention in democratic governancecommenting on reconceiving decisionmaking in democratic politics attention, choice, and public Policy[J]. Journal of public administration, 2013(5):144.]

[10]高鴻业.西方经济学(微观部分)[M].4th ed. 北京:中国人民大学出版社, 2007: 81-82. [GAO Hongye. Economics (Micro)[M]. 4th ed. Beijing: China Renmin University Press, 2007:81-82.]

[11]JONES B D.再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策[M].李丹阳,译.北京:北京大学出版社,2010:10.[BRYAN D J. Reconceiving decisionmaking in democratic politics attention, choice, and public policy[M]. Translated by LI Danyang. Beijing: Peking University Press,2010:10.]

[12]KATHLEEN M C. Extracting team mental models through textual analysis[J].Journal of organization behavior, 1997,18(1): 533-558.

[13]王莉方,周华丽.我国创业教育政策的价值结构叹息——基于政策文本分析的视角[J].四川理工学院学报(社会科学版),2014,29(4):95. [WANG Lifang, ZHOU Huali. Analysis of value structure of entrepreneurship education policy in China:based on policy texts analysis perspective[J]. Journal of Sichuan University of Science & Engineering(social sciences edition), 2014,29(4):95.]

[14]马中.环境与资源经济学概论[M].北京:高等教育出版社, 1999:2.[MA Zhong. Conspectus on environmental and resources economics [M]. Beijing: Higher Education Press, 1999:2.]

[15]任希岩.北京奥运会空气质量保障措施效果评估研究——以PM为例[D].北京:中国科学院大学,2010:15-20.[REN Xiyan. Effect evaluation of air quality assurance measures for Beijing Olympic Games:taking PM as an example[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2010:15-20.]

[16]符淼.我国环境库兹涅茨曲线:形态、拐点和影响因素[J].数量经济技术经济研究, 2008(11):41.[FU Miao. Chinese environmental Kuznets curves: shapes, turning points and responsible factors[J]. The journal of quantitative & technical economics, 2008(11):41.]

[17]胡锦涛.十八大政府工作报告[R].2012:1-20. [HU Jintao. Report on the work of the 18th National Congress of the Communist Party of China[R]. 2012:1-20.]