论国际海事条约在中国适用的法律路径*

蔡莉妍

(1.华东政法大学 国际法学院,上海 201620;2.集美大学 法学院,福建 厦门 361021)

论国际海事条约在中国适用的法律路径*

蔡莉妍1,2

(1.华东政法大学 国际法学院,上海 201620;2.集美大学 法学院,福建 厦门 361021)

随着海事立法的国际化、统一化发展趋势,许多国家都采用不同的方式使国内海事立法与国际海事条约相一致。从规范分析和实证分析的角度结合国际法相关理论,探索国际海事条约在中国的并入方式、适用方式以及与国内法的冲突解决问题,为我国选择适当的法律适用路径提出相应的对策和建议。

国际海事条约;并入方式;适用方式;冲突解决

一、问题的缘起

国际海事条约一直是我国海事法规的重要渊源之一,由于海运业自身具有的国际性和专业性,各国在制定国内海事立法过程中,不可避免地需要参照相关国际公约和国际惯例。如何正确界定国际海事条约在国内法上的地位,以及立足本土需求选择适当的条约适用路径具有重要的理论和实践意义。随着我国海运经济的不断发展,作为国际海事组织(IMO)的A类理事国,截至2016年4月底,我国先后加入了56项国际海事条约。*根据北大法律信息网站资料整理,网址http://www.pkulaw.cn/cluster_call_form.aspx.条约在国内的适用,既是我国享有国际海事权益,承担国际海事义务的法律依据,又有助于减少法律查明的诉讼成本,避免当事人的法律规避行为。然而,由于我国宪法和宪法性文件并没有明确规定条约在国内法中的地位和法律适用问题,因此在适用国际条约时,往往因缺乏统一的条约适用规则和标准造成了司法实践的不一致。从已在国际层面生效的国际条约辐射到国内层面所面临的困境来看,主要涉及三个问题:其一是国际条约在我国的并入方式,是采用“纳入式”还是“转化式”;其二是国际条约在我国的适用方式,是采用“直接适用”抑或“间接适用”;其三是国际条约与国内法的冲突解决。有鉴于国际海事条约的复杂性,笔者拟从规范分析和实证分析的角度结合国际法相关理论,探索国际海事条约在我国适用的法律路径。

二、国际海事条约在中国的适用现状及存在的问题

(一)国际海事条约的法律特征

国际海事条约作为国际条约的特殊形态,主要调整国际法主体在海事领域内的法律关系。从形式上看,它必须具有条约的一般特征。从内容上看,必须是规定海事事项的国际条约。因此具有条约性和海事性的双重属性。

其条约性特征主要体现在两个方面:一是内容比较原则且具有不明确性。由于国际条约的缔结过程是缔约方多方博弈、互相妥协让步的产物,国家利益间的竞争等政治因素决定了国际条约无法像国内法那样界定统一的标准,大多使用缔约国可自主选择的灵活性强的“可以”条款,而且出于维护条约被接受的普遍性,也赋予缔约国较大的余地。二是通常依赖间接执行模式。基于船舶的流动性和海上运输的国际性,维护海上安全、保护海洋环境并不是依赖纵向一体的综合直接执行模式,虽然国际海洋法法庭享有一定的强制管辖权并具有规定临时措施的能力,在某种程度上强化了其作用,但是应注意到受制于《联合国海洋法公约》的普遍框架协议属性,并没有实际建立真正综合性、有拘束力裁决的强制性管辖体制。[1]因此更多适用的是各国的国内法以及区际海事司法合作。

其海事性特征主要体现在三个方面:一是技术性强。国际海事条约多涉及专业的船舶配备、航行规则、货物运输、物流管理、污染防控、船员保护等方面,旨在为全球海事活动提供一个可供遵循的统一技术标准。二是强制性趋势日益明显。依据IMO强制性审核事项和其他有关修正案,涵盖有关安全、培训、防污染、载重线、吨位丈量和预防碰撞等一些条约修正案从2016年1月1日起按IMO成员国审核机制对所有成员国的审核成为强制规定,以强化IMO文件的国内执行和实施。[2]三是稳定性较薄弱。由于海事事务的普遍性,利益主体的多元化加之航运科技的发展,海事条约往往通过备忘录、议定书、修正案、通函等形式进行较为频繁的修改。相较于其他国际条约而言,国际海事条约的本质属性决定了其具有较高的普适性。无视国际海事领域的既存秩序而制定的国内海事法不仅阻碍本国航运业参与国际竞争,而且将驱动当事人采取挑选法院的行为,制约我国在国际海运领域的影响力。因此如何将代表国际海事秩序的国际海事条约融入国内法是首要解决的问题。

(二)国际海事条约在我国的适用现状及存在问题

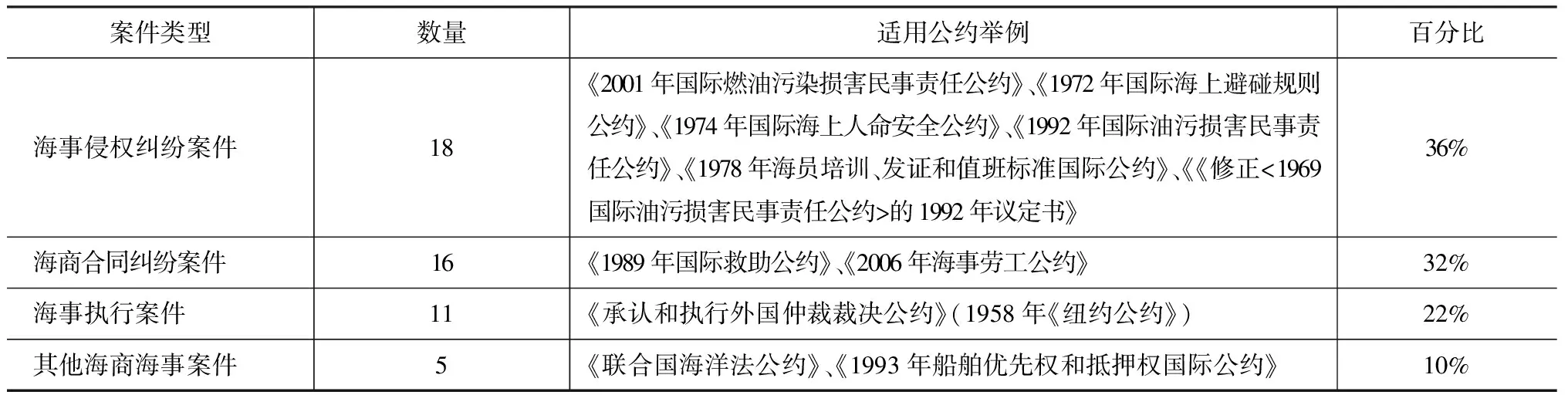

为了分析国际海事条约在我国的适用现状,笔者以我国十家海事法院包括对应的上诉法院加公约/条约为关键词检索了北大法律信息网司法案例数据库2000年至今的裁判文书,*由于采样标准和案例数据库的选择具有一定的局限性,未能涵盖所有的海商海事案件,只能选取具有典型性的案例加以分析,结果难免有一定的误差,但是笔者的初衷并非为了精确的案例统计,而是从案例数据分析中发现我国目前海事法院针对国际海事条约适用的现状、特点及面临的问题。具体内容见表一。因为本文主要探讨的是国际海事条约的适用,*本文所指的国际海事条约是指国际海事组织或专门国际会议依据国际法制定的关于海上航行安全、航海技术、污染防治、船员配备等具有公法性质的国际多边条约。在排除其他非海事条约如联合国国际货物销售合同公约、海牙送达公约等的基础上对采样的数据进行分类总结发现:

1、从适用的案件类型来看,海事侵权尤其是船舶油污损害赔偿纠纷案件中适用国际海事条约的数量较多,而且是直接在裁判文书的法律依据中引用条约条款。以天津海事法院审理的“塔斯曼”海轮溢油污染损害赔偿系列案为代表。*具体案件有:天津市渔政渔港监督管理处诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污染损害赔偿纠纷案(2003)津海法事初字第184号;唐广茹诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案(2003)津海法事初字第193号;天津市塘沽区大沽渔民协会诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污染损害赔偿纠纷案(2003)津海法事初字第185号;天津市塘沽区北塘渔民协会诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案(2003)津海法事初字第187号;高士富等诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案 (2003)津海法事初字第190号;滦南县渔民协会等诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案 (2003)津海法事初字第186号;赵志光等诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案 (2003)津海法事初字第189;刘秉东等诉英费尼特航运有限公司等船舶碰撞油污损害赔偿纠纷案 (2003)津海法事初字第192号等。除此之外,在船舶碰撞损害赔偿纠纷案中适用《COLREG 1972》的比例也较高。原因在于《COLREG 1972》提供了包括船舶安全速限、分道航行、受限制船舶、船舶相遇、船舶灯号等航行规则,内容明确具体便于操作,无需依赖法官过多的自由裁量对条约加以解释。

2、从适用的案件数量上看,相较于我国海事法院受理的涉外案件数量,适用海事条约所占的比例并不高。原因主要有两方面:一是条约本身对有些规定并未作出适当定义以及程序性指导,另一方面是关于条约的重要性在我国还未得到足够的重视,法官适用条约的主动性不强,仍然有着本土化的思维惯性,首先是寻求国内相关立法的支撑。这对于纯粹国内案件而言无可厚非,但对于具有强烈涉外色彩的海商海事案件而言,条约的重要性被弱化,也与我国的立法发展趋势相悖。

3、从国际海事条约在裁判文书中出现的频率来看,有为数不少是作为当事人提供的证据出现的。相较于法院,当事人似乎更看重条约在案件审理过程中的作用,通过对条约的分析与研读,找到对己方有利的条款提出诉讼请求甚至提出管辖权异议。究其原因,笔者认为由于涉外海商海事案件多涉及外方当事人,外方当事人对中国法律的认识不足以致带有某种偏见,对法院受理案件的公正性存疑,故而希望适用接受度较高的国际条约来解决争议。由此可见,国际海事条约的法律适用问题不仅涉及到我国的履约义务与执法效果,更有助于提高我国在国际海事领域的司法影响力和话语权。

表1 我国海事法院受理案件适用国际海事条约情况统计(资料来源:北大法律信息网司法案例数据库)

三、国际海事条约在中国的并入方式

国际海事条约在国际上生效并不等于自动地在所有缔约国国内生效。各缔约国依据国内法,通过某种方式将其并入国内法体系才能使之发生法律效力,即条约的接受或并入,也即国际法规范向国内法律领域的转化。[3](P128)条约的并入是个动态过程,从各国做法来看,主要有两种:一是无须转化,一国参加的国际条约自然成为国内法,条约在国际层面和国内层面同步生效,这是种自动的永久性纳入;二是通过国内立法程序将条约规定转变为国内法,条约在国际层面和国内层面先后生效,这是种特别的立法性纳入。[4]值得指出的是,以是否存在国内立法程序来作为判断条约并入方式的标准并不准确。因为,即使在自动的永久性纳入模式下仍有可能存在国内立法,只不过这种国内立法并非“转化立法”,而是为适用条约的“执行立法”。

关于国际条约在我国的并入方式,学术界主要存在三种观点:第一种观点认为我国采取的是“纳入”式。[5](P516-517)第二种观点认为我国民商事领域的国际条约采取的是“纳入”式,其他领域采取“转化”式。[6]第三种观点认为我国采取的是逐一立法的方式。需要立法的明确规定,否则只能通过“转化”适用。[7]

笔者通过对国际海事条约在中国的并入情况进行分析发现,总体来看,国际海事条约在我国的并入方式是“纳入”式,具体表现类型有三种:

(一)没有经过二次立法直接纳入。主要针对的是国际海事条约的技术性条款及其议定书和修正案。如COLREG 1972及其1993年修正案,典型案例有2012年东方海外货柜航运(英国)有限公司与北海鸿海船务有限责任公司船舶碰撞损害赔偿纠纷再审案。*《东方海外货柜航运(英国)有限公司与北海鸿海船务有限责任公司船舶碰撞损害赔偿纠纷再审案》, [最高人民法院(2012)民提字第142号(载《北大法律信息网》,法宝引证码CLI.C.1800115)]。本案三级法院均根据《避碰规则》第六条、第十条、第十五条、第三十四条等对船舶在分道通航制区域端部附近行驶所应遵循的义务以及交叉相遇局面的处理进行判断,认定两船对碰撞事故的发生均有过失以及双方承担过失的比例。又如SOLAS 1974及其修正案,典型案例有2009年儋州永航不锈钢有限公司与大连泰嘉船务有限公司航次租船合同纠纷上诉案。*《儋州永航不锈钢有限公司与大连泰嘉船务有限公司航次租船合同纠纷上诉案》,[海南省高级人民法院(2009)琼民三终字第18号(载《北大法律信息网》,法宝引证码CLI.C.2229362)]本案中法院依据SOLAS公约1994年修正案第VI章第B部分第6条以及2004年修正案第V章第34-1条认定“Tern”轮船长的请求正当合理。

(二)通过“执行立法”纳入国内法体系。如上文所述,“纳入”模式与国内完成额外的独立于条约签订之外的程序不矛盾。条约在国内法上的拘束力自缔结完成后取得,并非经过国内的特殊立法获得。[8](P426)虽然从条约并入方式的学理上对“纳入”和“转化”作了较为清晰的划分,但是从各国的并入实践来看这两种方式并非相互排斥,采用“纳入”式的国家,由于存在“非自执行”条约,仍需通过国内补充立法将之真正贯彻落实。这种立法并非条约接受层面的立法,严格意义上属于条约接受后的履约立法。[9](P73)如2007年《中华人民共和国国际船舶保安规则》是为履行IMO2002年12月通过的SOLAS 1974海上保安修正案和《国际船舶和港口设施保安规则》而制定发布。

(三)前面两者的混合。如《海洋环境保护法》既有MARPOL1973/78及其议定书中关于海洋环境保护规定的直接纳入,又有诸如对《伦敦倾废公约》的执行立法。

除了前面三种,还有一种比较特殊的方式是我国立法中吸纳了我国尚未加入的国际条约的基本规定,如虽然我国未加入《1976年海事赔偿责任限制公约》,但《海商法》第11章移植了该公约的基本内容。综上所述,无论从我国的立法规定还是履约实践抑或法学界的通论都认可国际条约在中国的并入方式为“纳入”式,国际海事条约亦如此。虽然存在一定的所谓转化立法,但并非条约接受层面上界定的“转化”,而是在已然接受为国内法之后,为更好地实施条约而进行的“执行立法”,这与下文将要论述的国际海事条约在中国的适用方式密切相关。

四、国际海事条约在中国的适用方式

条约的适用方式是指国内的司法、行政机关如何援引条约处理具体问题,即条约的执行问题。主要有直接适用和间接适用两种。直接适用是指司法、行政机关以适用国内法的方式适用条约的规定,当事人也可以以条约作为请求的依据。间接适用是指条约被国内接受后,还需要国内的补充立法进行细化加以适用。司法、行政机关适用的是反映条约内容的国内立法而非条约本身。

表2 《1992年国际油污损害民事责任公约》中的直接条款与间接条款举例

⑦ 天津海事法院查明“塔斯曼海”轮具备《CLC1992》第7条规定的有效的《油污损害民事责任保险或财务担保证书》。

⑧ 最高院对青岛海事法院受理的锦州中信船务有限公司申请设立海事赔偿责任限制基金案作出相应答复:因其所属的中国籍“恒冠36”轮 与中国籍“辽长渔6005”轮在威海海域碰撞造成溢油污染,不具有涉外因素,不适用《CLC 1992》。

⑨ 天津海事法院认定案件属于侵权纠纷,侵权行为地在我国渤海,被告保险人、船籍国、事故发生地英国、马耳他、中国均为《CLC 1992》的缔约国,公约适用于本案。

⑩ 本案中被告所属马来西亚籍“山姆”轮在烟台海域因搁浅造成溢油事故,第一被告联合远洋运输公司和第二被告西英船东互保协会根据CLC 1992规定向船舶油污事故发生地青岛海事法院申请设立海事赔偿责任限制基金公告期内办理债权登记,并提起确权诉讼。

条约的并入方式与适用方式是两个容易引起歧义的概念,有些学者并未将这两个概念进行明确界定,而是将“纳入”对应“直接适用”,“转化”对应“间接适用”。实际上这两个概念具有不同的内涵,分别讨论不同层次的问题。并入方式是适用方式的基础或前提。[10](P140-141)并入方式解决的是条约在国内法上的效力问题,适用方式解决的是条约在国内贯彻落实问题。上文所述的“执行立法”实质是反映的是条约的间接适用,与并入方式中的“转化立法”具有本质差别,不宜混为一谈。

具体到国际海事条约而言,由于条约内容的复杂性,简单将条约整体划分为直接适用还是间接适用未免太草率,而是应该研读条约的具体条款加以判断。即便在同一个条约内部也存在着直接适用条款和间接适用条款之分。这种判断标准取决于国际海事条约对缔约国是否有强制义务要求,是否明确具体,有可操作性。若是则可以直接适用,反之则间接适用。值得注意的是,对具体条款的判断不会影响条约的判断,两者并非对应关系。以下以《1992年国际油污损害民事责任公约》(简称为“CLC 1992”)中的若干典型条款为例,分析说明条约中的直接适用条款和间接适用条款。

通过以上分析可以发现,国际海事条约在中国的适用既可以直接适用,又可以间接适用。这两种适用方式各有利弊。对直接适用来说,其程序上的便利有助于条约义务的履行,但是如果国内法律体系尚不完善,有可能导致行政权力的扩张进而造成政治结构的失衡。[11](P40)同时,有些条约的内容不够明确具体,司法可执行性欠缺离不开国内的补充立法。对间接适用而言,有利于在充分考虑国内法律制度之间的协调和整合基础上完善现有立法,但是随着国际海事条约对国内立法需求的递增也必然加大国内立法的难度和强度。总而言之,这两种适用方式仅是履约方式上的差别,并不影响缔约国对条约义务的履行。对选择何种适用方式是综合考虑政治、国内立法、对外关系、主权认识以及条约的具体条款等因素的结果。结合国际海事条约的特殊性对两种适用方式的特点加以分析,主要有以下几个方面:

(一)直接适用方式。首先,国际海事条约的直接适用基本限于涉外海事案件。《海事诉讼特别程序法》第3条明确说明适用国际条约的前提针对的是涉外海事诉讼。最高法、交通运输部关于条约适用与生效的规定大多限于涉外案件,如最高法2008年《关于审理船舶碰撞纠纷案件若干问题的规定》将内河船舶之间的碰撞排除在外。其次,能够在我国直接适用的海事条约类型,既有多边条约,又有双边条约包括我国与外国签订的司法协助协定。既有实体性规定,如《1972年国际海上避碰规则》的航行规则,也有程序性规定,如《国际船舶和港口设施保安规则》对船舶安全管理体系中应急程序的规定。第三,从我国现有的立法规定来看,直接适用应是处理条约适用问题的主要方式。根据《民法通则》142条第2款、《民事诉讼法》第236条、《海商法》第268条、《海事诉讼特别程序法》第3条都有当国内法与条约不一致时,条约优先适用的类似规定,这一规定似乎隐藏着一个假定前提即条约在我国是直接适用的,因为如果是间接适用,国内司法和行政机关适用的是反映条约内容的国内法而非条约,又何来条约优先适用一说?当然如前所述,条约的直接适用还取决于条约的司法可执行性,但是从国际海事条约的发展趋势来看,现有的条约规定呈现出标准性、及时性、强制性等显著特点。海事条约中的相关标准越来越精细,覆盖面广,强制性规定多于建议性规定。针对海事领域的新问题及时出台修正案,而且为了加速条约生效,有不少条约中设有“默认生效”条款,故相较于其他国际条约,国际海事条约的修正案数量多、生效快。IMO下属的MSC、MEPC每两年召开三次会议涉及相关标准、修正案的讨论与实施。[12](P176)对我国而言面临着较大的履约压力。

(二)间接适用方式。首先,明确间接适用所需要的国内补充立法并不等同于国内的配套立法。配套立法是为上位法制定补充性和执行性规定的行为和结果。间接适用条约的国内补充立法是反映条约内容的履约立法或执行立法。其次,从间接适用的内容来看,既有强制性义务,又有任意性义务。强制性义务针对的是条约中所规定的最低标准,如《海牙-维斯比规则》中对承运人责任限制金额的规定被《海商法》第56条所接受。任意性义务针对的是条约中的建议性规定,可以由缔约国根据实际需要选择执行。第三,从履约效力的判断标准来看,缔约国的国内补充立法是否符合条约的要求并非仅依据缔约国的自我评价,更多依赖条约执行机构的监督与评估。国际海事组织为了落实条约标准的实施,制定了三重责任:IMO负责标准的制定,船籍国负责标准的实施,港口国负责标准实施的监督检查。条约义务的贯彻落实决定了中国籍船舶能否顺利通过其他缔约国的港口国监管。第四,间接适用条约并不是被动消极地接受,而是主动参与国际海事活动的双赢结果。虽然从短期来看,条约对技术标准和管理模式的要求可能对我国的航运业提出较大的挑战,但是从长远看来将有助于我国法律环境与国际接轨,增强我国在海上安全、海洋环境保护等方面的保护力度。最后,从间接适用面临的难度来看,由于条约对某些概念缺乏明确定义加之对具体制度的程序性指导缺位,需要国内立法的补充完善并寻求国际海事司法合作解决,而且考虑到国内其他法律制度之间的协调与统一,不得不采用“打补丁”的方式,也一定程度上造成法律分割的局面,增加适用的难度。如2011年《最高人民法院关于审理船舶油污损害赔偿纠纷案件若干问题的规定》对CLC1992“污染损害”的限定和船舶所有人行使油污索赔代位求偿权的具体程序做出相应解释,但考虑到《海洋环境保护法》和《海商法》等相关法律的规定,并未将非持久性货油纳入适用范围。

五、国际海事条约在中国的法律冲突及解决途径

条约与国内法对于同一事项均有规定且规定不同时即产生法律冲突。在采取“转化”并入方式的国家,因为条约不直接产生国内法的效力,必须经过转化成为国内法,所以这种法律冲突是一种“虚假冲突”。采取“纳入”式并入的国家,条约本身具有国内法上的效力,此时的法律冲突是一种“真实冲突”。[13]如前文所述,我国目前针对国际条约的法律适用采取两分法,即针对具有涉外因素的国内案件,国际条约与国内法规定不一致时,我国参加的国际条约优先适用;对没有涉外因素的国内案件,需要通过把国际条约转换成国内法加以实施,如果国内法对我国已参加的国际条约缺乏明确的适用依据,对于不具涉外因素的国内当事方,只能适用国内法。

因此,国际海事条约在我国的法律冲突主要表现在两个方面:其一是针对具有涉外因素的海事案件,虽然缺乏宪法及宪法性文件的明文规定,但不影响国际海事条约的优先适用性。优先适用蕴含着在比较基础上加以选择的方法,针对的是条约与国内法对同一事项都有规定,对两者的内容进行比较,如果规定不同,条约优先;如果规定相同,不存在法律冲突,无论适用何者均不影响条约义务的履行,也不影响条约优先适用原则的内涵。如果条约有规定而国内法无规定,不涉及到条约的优先适用问题,而是条约的直接适用问题。例如我国加入的COLREG 1972,虽然我国没有专门的国内避碰法规,但不影响法院直接适用作为解决碰撞案件的依据。*我国1991年4月28日交通部令30号发布的《中华人民共和国内河避碰规则》第二条明确规定,适用范围是在我国境内江河、湖泊、水库、运河等通航水域及其港口航行、停泊和作业的一切船舶、排筏。船舶、排筏在国境河流、湖泊航行、停泊和作业,按照中国政府同相邻国家政府签有的协议或者协定执行。此外,优先适用性还体现在对法官自由裁量权的约束与限制。国际海事条约作为具有高度共识的观念和意识的范式转化,不仅是各国利益博弈与协调的产物,更体现的是对共同价值目标的追求。[14]因此法官在处理条约与国内法的法律冲突问题时,并非扮演“创造者”的角色,尽管有必要的灵活性,但不能超越法律限度和人们对司法功能的期望,应秉持中立的视角,摒弃狭隘的法律本土观,在尊重法律文化共融性的基础上,在整个国际法律体系框架内寻求一致的解释。

其二是针对不具有涉外因素的海事案件,笔者认为我国目前将海事条约的优先适用限制在涉外法律关系的做法是值得商榷的,这将导致我国公民或法人权利与义务的不平衡,进而影响国内法院司法实践的一致性。如果说基于国情的考虑,无涉外因素的国内关系一时难以和国际接轨,在批准加入公约时应对国内适用程度做出相应规定。

结合以上分析,从完善国际海事条约与我国国内法冲突的解决途径出发,应从以下几个方面入手:第一,明确国际海事条约在我国国内法中的位阶。我国已经积累了较为丰富的有关条约适用的理论和实践,将现有的条约适用规定进行整合并上升到宪法的原则性高度,不仅有助于提高我国的履约能力,也有助于提高我国海事法院适用条约处理纠纷的主动性和明确性。因此有必要在宪法和宪法性文件中对条约在国内法中的效力层次进行界定,依据条约的重要性和批(核)准机关的不同赋予相应的国内法效力。同时明确条约在我国的并入方式为“纳入”式,规范运用解释一致的原则判断直接适用和间接适用范围的边界。第二,构建国际海事条约在国内的履约立法机制。我国《缔结条约程序法》主要规定的是条约的批准、加入与承认,并未规定缔约后条约的立法与执行问题,导致我国的履约立法存在一定的滞后性,多是以交通运输部的行政公告、通知的形式出现,而且与国内其他法律制度之间存在着重叠与矛盾,未能有效衔接。我国应在《立法法》中增设缔约后的立法程序,明确立法主体,赋予海事主管机关发布制定特殊行政规范性文件的立法权限。考虑到与国际海事条约的同步性,建立针对技术条款修正案的及时转化机制。第三,完善国际海事条约的执行评估机制。如前文所述,缔约国的自我评价与国际机构的评估可能相悖,加之国际海事立法呈现出强烈的统一化趋势,我国应从执行标准、执行时效、执行内容、执行程序等方面建立相应的执法监督审核体系,并辅以相应的报告制度和信息公开制度。在参考IMO自愿审核机制要求的基础上,加强与其他国家的海事司法合作,建立信息共享的协同机制,以更好促进国际海事条约在我国的法律适用。

[1] 孙立文.海洋法争端解决机制与中国海洋争端解决政策的选择[J].太平洋学报,2011(9):74-75.

[2] IMO强制性审核事项和其他有关修正案将于2016年1月1日生效[EB/OL].http://www.simic.net.cn/news_show.php?id=175006.html,2015-12-28/2016-05-25.

[3] (德)沃尔夫刚﹒格拉夫著,魏智通主编, 吴越,毛晓飞译.国际法[M].北京:法律出版社,2002.

[4] Antonio Cassese. International Law[M].Oxford University Press,2001:168-169.

[5] 李浩培.条约法概论[M].北京:法律出版社,2003.

[6] 李鸣.应从立法上考虑条约在我国的效力问题[J].中外法学,2006,(3),355.

[7] 车丕照.论条约在我国的适用[J].法学杂志,2005,(3),98.

[8] 王铁崖.国际法[M].北京:法律出版社,1998.

[9] 高秀东.国际刑事条约在中国的适用[M].北京:中国人民公安大学出版社,2012.

[10] 王勇.条约在中国适用之基本理论问题研究[M].北京:北京大学出版社,2007.

[11] 梁西.国际法[M].武汉:武汉大学出版社,1993.

[12] 鲍君忠.国际海事公约概论[M].大连:大连海事大学出版社,2007.

[13] 王铁崖.条约与国内法律的冲突[A].邓正来.王铁崖文选[C].北京:中国政法大学出版社,1993.558.

[14] 孙希尧.海事私法统一解释问题研究[C].2007年海商法国际研讨会论文集,2007-04-01.252.

责任编辑:周延云

Legal Approaches to the Application of International Maritime Treaties in China

Cai Liyan1,2

(1. Faculty of International Law, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China; 2. Law School, Jimei University, Xiamen 361021, China)

With the unification and internationalization of international maritime legislation, many countries have adopted different ways to bring domestic maritime legislation in line with international maritime treaties. On the basis of analyzing the theory of international law from the perspective of positive and normative analysis, this paper summarizes the acceptance approach, application approach and conflict resolution of international maritime treaties in our country, and finally proposes some measures and suggestions about how to select the proper way to apply the international maritime treaties.

international maritime treaties; acceptance approach; application approach; conflict resolution

福建省社会科学规划项目“两岸海上搜救协同机制之法律构建”(2014C135);福建省教育厅项目“海峡两岸海事侵权纠纷法律适用研究”(JAS16037)

蔡莉妍(1983- ),女,江西南昌人,集美大学法学院讲师,华东政法大学国际法专业博士研究生,主要从事海商法、国际法研究。

D996.19

A

1672-335X(2017)01-0055-07