年代记忆:听不同年代人讲述学雷锋的故事

碧澎

1963年3月5日,随着毛主席亲笔题词“向雷锋同志学习”的刊登,这个头戴棉帽、胸挂奖章、手拿钢枪的憨实小伙子走进了千家万户,他的名字传遍了共和国大地的每个角落。

在道德上完美无缺的雷锋给瞻仰他的中国人留下无限的思考。在今天重提雷锋,如同重提遥远的60年代,有大片的红色,也有大段的激情;我们今天梳理不同年代人学雷锋的故事,不仅仅是带着怀旧气质看一个遥远的背影,而是追寻我们想象中的时代精神。

每个年代,人们都曾寻找自己心中的雷锋,并且无限靠近过自己心中的雷锋。

40后:雷锋精神是一面旗帜

1963年,毛主席做出“向雷锋同志学习”的题词时,郭寅详还在山西大学政治系读书。当时,全国广泛开展了学雷锋活动。校园里,同学们开生活会进行批评和自我批评,向党交心,狠斗头脑中的“私”字,活动开展得轰轰烈烈。时过境迁,或许如今的年轻人很难理解当时的情景。但在郭寅详看来,“这一课上得非常及时、非常重要,它使我们这些涉世未深的青年学子树立起了正确的世界观,更加坚定了全心全意为人民服务的思想。”

一年后,郭寅详被分配到山西日报社工作。每年到3月5日学习雷锋纪念日前后,山西日报都要进行集中主体的大的战役性报道,选取典型人物和典型事例,大版面、大分量、大张旗鼓地宣传报道,并组织专家学者、领导干部、各界群众围绕典型事迹谈感受、找差距、思改进,把大家的体会整版整版地发表出来。有一年的报道给郭寅详留下的印象最深,那是1981年7月9日,他已升任山西日報政治部副主任。当年,山西日报向社会推出了一个重大学雷锋典型——北京军区现役军人李俊甲。“一个把干好本职工作、为人民服务看得比什么都高,为群众做了许多实实在在好事的好干部。”报道发出的同时,郭寅详还以山西日报评论员的名义配发了评论。随后,读者纷纷给编辑部写信,称这个典型刊发得很及时很必要,李俊甲是雷锋式的好干部,是“活着的雷锋”。学习雷锋精神的热潮又一次涌现。

作为与雷锋同时代的人,雷锋精神伴随着郭寅详的升学就业、工作生活,成为激励他成长的精神动力。“不管形势发生怎样的变化,不管历经多少困难风雨,雷锋我没有忘,雷锋精神我没有忘,学习雷锋从我做起我没有忘。”郭寅详说。

在郭寅详的人生历程中,宣传报道雷锋精神与对照雷锋精神学习提高是相辅相成的。从始至终,他都把雷锋当成自己人生的参照。“雷锋精神是一把金钥匙,能够打开我心头的锈锁。雷锋精神是一面旗帜,引领我沿着正确的人生道路前进。雷锋精神是一面镜子,能让我明心正己。”不管工作还是退休,郭寅详从来没有忘记自己是一名共产党员,一直以共产党员的标准严格要求自己。工作之时荣誉不断,即便退休后他还多次被单位评为优秀党员、优秀党务工作者等。

就在2012年6月,山西日报连续推出了《真善美 永恒的主题——“时代呼唤什么样的典型”思索》,作为一以贯之关注典型报道的前副总编,郭寅详对于媒体宣传典型给出了建议。他说,思考这个问题意义重大,这不仅是党报面临的课题,也是全社会应该关注的话题。一个民族需要有自己的道德标杆,良好的社会风尚需要锲而不舍的倡导和培养。为此,党报应该有所作为。主流媒体应该从浮躁、偏见、郁闷中走出来,高举真理的旗帜,为人民讴歌,为时代呐喊。要从“小人物”入手,紧扣时代精神,抓住震撼人心的事迹大书特写。郭寅详认为,那些影响一代人或几代人的典型,一定有着深刻的历史背景,他们是时代的领跑者,“比如我们山西的党素珍、孟佩杰,他们就像天上的群星一样闪烁着光芒。这样的人和雷锋一样……是我们的中坚和主流,理应受到大家的尊重”。

历史发展到今天,雷锋精神还要不要发扬和提倡,“回答应该是肯定的”,郭寅详斩钉截铁,“学习雷锋好榜样,已经成为民族共识,成为趋势潮流,就像滚滚向东的长江黄河,谁也挡不住。”

50后:雷锋题材的电影永不过时

在50后中,谈起雷锋精神,雷献禾是绕不过去的一个人。

1996年底,为了迎接1997年3月5日纪念毛泽东“向雷锋同志学习”的题词发表34周年,导演雷献禾用40天时间赶拍出了电影《离开雷锋的日子》。

次年,这部电影在全国公映,当时万人空巷,火爆异常,很多学校都组织学生们观看,小到五六岁的儿童,大到二十几岁的大学生。如今,20年过去了,然而一提起《离开雷锋的日子》,大家仍记忆深刻。

生于1955年的雷献禾祖籍湖南,他的老家距离雷锋的家乡望城县仅80公里,又都是雷姓家族的人,小时候常听长辈说雷姓里出的英雄少,为此他耿耿于怀。当时终于有机会拍雷锋的电影,他觉得机会来了,义不容辞。但没想到正要启动筹备工作时,医院查出他肝上有一个血瘤,同时感冒袭身,他躺在床上心急如焚。但这个题材,他太喜欢了,因为当时有关雷锋题材的影视作品有很多,但都是从正面记录雷锋,而《离开雷锋的日子》反映的则是雷锋的战友乔安山坚持30几年默默无闻学雷锋的事迹。雷献禾坦陈,从这个角度反映雷锋的题材还是第一次碰到。当时的雷献禾每天都在打点滴,持续了近一个月,但北京方面已经在筹备电影的拍摄,于是,雷献禾毅然拔掉了手背上的针头赶赴北京全力筹拍这部电影。

根据雷锋战友乔安山的回忆,影片讲述了分别发生在上个世纪四个年代里的四个故事:60年代雷锋意外牺牲,他的战友和领导都十分悲痛,无意酿成事故的乔安山自责不已;70年代,乔安山反对搞特权,并搭救孕妇,受到上级领导赞赏;80年代,乔安山在路旁救了一名被车撞伤的老人,却被老人一家冤枉成肇事者要求赔偿,尽管最后事实得到澄清,此事却令乔安山伤心不已;90年代,乔安山跑长途路遇故障,却无人愿意帮忙,正当他痛心于“难道社会真不需要雷锋精神了吗”,却出现一批志愿者相助,又让他感到雷锋精神并没有消逝。

从最初人民朴实单纯的思想感情,到经济发展后雷锋精神受到严重冲击,整部影片结合了各个时代发展的特点来勾勒雷锋精神的存在状况,并随着时代的发展不断赋予雷锋精神新的内涵。雷献禾说:“雷锋精神对我们这一代、我们的下一代都产生了很直接的影响,直到现在也是一种道德规范。能拍这部戏让我觉得很荣幸,同时觉得压力很大。我们不想让这部作品成为应景之作,而是真正打动人心。”

《离开雷锋的日子》上映后引起了巨大的社会反响。据雷献禾介绍,他们随着影片的宣传和放映走访了北京、上海、广州、四川、新疆等地,所到之处看到的都是热情的观众,就连在广东这样受港产影片影响较大的地方也受到观众热烈欢迎,许多人表示“这部片子非常令人感动”,它让许多在市场经济条件下被金钱、物质所迷惑的人们找到了精神的支点。

“一部电影,反映了四个年代里的雷锋精神。”如今,已是全国政协委员、国家一级导演的雷献禾在回忆起这部曾经感动过大江南北的电影时如是说。他还表示,我国应该拍摄一部《雷锋全传》,立体全景式地展示雷锋同志短暂而伟大的一生,让这位共产主义战士的银幕和荧屏形象更加饱满,更富时代感。如果条件允许,他将主动担起这个任务。《雷锋全传》的设计构思是雷献禾在当选全国政协委员后,站在更高层面上、更全局化的创作畅想。雷献禾认为,雷锋题材的电影永远都不会过时。

“雷锋精神已经成为中华民族的一种美德。越是经济发展,人们的精神越是需要回归,这是百姓心理上的需求,从这个角度说,雷锋精神会永远传承下去。”雷献禾表示,每个时代的特点不一样,艺术家只有找到符合这个时代特点的切入点才能引起民众的共鸣。

60后:那个时代人人都是活雷锋

在1960年代,有三个普通人给中国留下深刻印象——雷锋、王进喜、陈永贵,算是代表了工、农、兵,雷锋排在第一。1963年,雷锋去世的次年,著名诗人贺敬之的《雷锋之歌》在中国广为传颂,他用最猛烈、坦率、鲜嫩的诗句写道:“看,站起来/你一个雷锋/我们跟上去/十个雷锋/百个雷锋/千个雷锋!……/升起来/你一座高峰/我们跟上去:十座高峰,百座高峰,千座高峰——/千条山脉呵,万道长城!……”

胡跃云出生于1967年,彼时距离“毛主席的好战士”雷锋去世已有5年。1976年,胡跃云上小学二年级,那年10月,四人帮被粉碎,人们的精神家园百废待兴。次年,向雷锋同志学习的口号响彻全中国。随后,全国上下兴起了轰轰烈烈的学雷锋热潮,《学习雷锋好榜样》《雷锋》《雷锋日记》,雷锋的形象和精神以歌曲、电影、日记的形式演绎和传唱着。

胡跃云说,当时年仅10岁的他,对于雷锋精神的认知很粗浅,只知道“他是个当兵的,做了很多好事”。不过,他至今仍记得那个年代和雷锋相关的往事……“那时候的人真好啊,可以说,人人都是活着的‘雷锋”。在向记者追述往事时,这个腼腆的汉子仿佛穿越时光,回到专属他的那个60年代的记忆里。

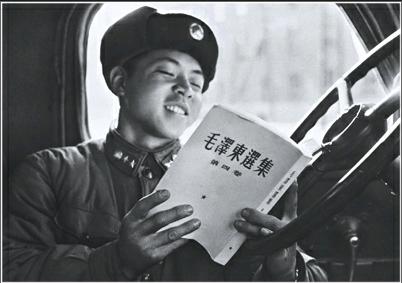

在胡跃云那个年代,没有电视、收音机,关于雷锋的故事主要来自于课本和老师。语文老师经常给他们讲雷锋的故事,念雷锋日记。胡跃云印象最深的是华三小学(现在的八十三中)教室里的雷锋画像。那个时候家家户户墙上都挂领袖肖像,胡跃云教室的正前方也挂着。而在正对前方的后墙,以及四周的墙壁上全是雷锋的画像,有雷锋带着黑色棉帽、穿一身军装的、有扛枪的、有倚着汽车看书的。

电影《雷锋》于1964年公映,而胡跃云看到的时候大约是小学五年级。“可以说,我和身边的同学对雷锋真正直观的认知就是来自这部电影。”胡跃云清楚地记得,当时全校组织同学们到霞光电影院(现在的北国先天下)看《雷锋》,他们排着队,一路从学校走到电影院,“心里兴奋啊,终于要看到‘活的雷锋了!”时至今日,电影的部分情景还留在胡跃云的脑海中:看到地主用柴刀在雷锋的胳膊上砍了三刀时,他和同学们都恨得牙痒痒;雷锋请了病假去看病,路上跑去给人拉砖,活儿干完了,发现手里的假条,才想起看病的事,让他和同学们无比感动……

“回去之后,我还写了日记。”几十年过去,日记的内容胡跃云已经记不太清了,“应该是描述剧情,以及抒发感情之类的。”在当时,胡跃云最大的感受是觉得雷锋做的好事真多,“帮助别人的事,好像他随时随地,顺手就做了”。胡跃云心里面觉得,自己要是积极点,主动点,也可以做到,贵在坚持。冬天储存大白菜,自己家买完,遇到谁需要帮忙,胡跃云推着车子就去了。邻居家每月买粮食、买煤,碰到他,叫一声“老四,帮帮忙”,他扔下书包就跑过去了……“真的没有多想。”胡跃云坦率地说:“我们那些孩子都很天真,很纯粹。”

在胡跃云的印象中,每逢3月5日,各个单位都会组织一些活动,去敬老院帮助孤寡老人,帮助困难群众,等等。胡跃云说,学习雷锋可以在特定的日子,但雷锋精神的传承却要靠日常所为。那个年代的人们,更多的是把这种精神内化、吸收了,并转化成了自觉的行动。“大家嘴里不提雷锋,心里也不觉得这是雷锋精神的体现,只是举手之劳,分内之事。”

作为石家庄市出租车学雷锋爱心车队中的一员,胡跃云多次参加义务活动,无偿奉献,俨然已经成了车队的移动名片。他用自己的切身行动践行着雷锋精神的传承,“能帮就帮点,算是一个普通人朴素的想法吧”。

如今,会背诵贺敬之诗歌的一代人已经五六十岁。历史变换了新的背景,但我们从千万个胡跃云的身上看到,雷锋的人格和身上明亮的部分在不同年代进行着变化,却从未褪色。

70后:网络时代,雷锋精神的传递

2011年的3月3日,一个名叫“永远的雷锋鞍山孙凯”的微博出现在新浪网上。这是博主孙凯在网络当中设立的第三个雷锋资料收藏爱好者交流平台,此外,他还开设了一家雷锋藏品淘宝店铺和一个与微博同名的博客。

出生于上世紀70年代的孙凯总说,自己与雷锋有缘。

2000年,大学毕业的孙凯参军入伍,到铁岭服役。孙凯去了雷锋生前所在连队,接触到很多雷锋生前战友和见过雷锋的人。“全国第一个唱雷锋的朱光斗,第一个演雷锋的张玉敏,《雷锋故事》作者、第一个写雷锋的陈广生,还有我们都熟悉的乔安山、张峻,都给我讲过他们记忆里的雷锋。”这让孙凯印象中的雷锋,从一个“高大全”的英雄变成了一个爱唱爱跳、有血有肉的鲜活人物。

三年后,在铁岭当地学校担任义务辅导员的孙凯办起了一个小报,名叫《永远的雷锋》。他想把自己了解到的雷锋,介绍给学生和更多的人。

小报上一多半文章都是孙凯自己采写的。编辑、校对、排版,几乎办报所有流程都是他一个人做。他是部队第一个买笔记本电脑和掌上扫描仪的人。那台二手笔记本是他2001年花了四五千块钱从沈阳三好街买的。

2004年在抚顺,孙凯在雷锋藏品展上遇到了两个外国参观者,其中一个叫莎菲特的美国人在他就读过的大学里做外教。莎菲特在他的一件藏品上签了名,并写下“向雷锋学习”几个字。莎菲特说,雷锋很伟大,不仅中国人应该学雷锋,全世界都应该学雷锋。“雷锋不只是中国人的,也是世界的”,这让孙凯既感动又震撼,同时也让他对雷锋的认识又上升到一个新高度。

同年,孙凯获得了沈阳军区学雷锋银质奖章,荣立二等功。在表彰大会上,是雷锋生前战友乔安山给他戴的奖章。这让他感觉很光荣,但压力也更大了,“得把这份报纸办得更好才行”。

虽然这份小报每年只出两期左右,但却成了一条纽带,让孙凯和全国很多收藏雷锋资料的场馆、雷锋小学、收藏者建立起联系。孙凯不仅找到了很多志同道合的朋友,还开始放宽视野,四处收集以雷锋为主题的扑克、磁卡、书签、门券、火花、书籍、报刊杂志等。现在,孙凯的藏品装满三个大纸箱,其中包括很多珍品,比如1963年3月5日出版的刊有毛泽东关于学习雷锋题词的《人民日报》、国内出版套数极低的雷锋主题绘画以及学习雷锋宣传画等。

在孙凯认识的雷锋资料收藏者中,大部分人都已年过五旬,不会发短信,也不懂上网。要收集或交换一件藏品,他们往往要打好几通长途电话,或者千里迢迢赶到目的地与对方见面交流。而孙凯却是一个超前的人。

2007年,他在淘宝上建起了自己的店铺,把藏品照片全部放到网上,图文并茂。他说:“现在快递多发达呀,在网上跟别人交换一件藏品,不到一个礼拜就收到了。”辽阳市少儿图书馆的馆长在上网时看到了他的淘宝店铺,还向他发出了去辽阳办展览的邀请。

“与时俱进学雷锋,立足岗位做雷锋”是孙凯最喜欢的一句话。孙凯还在新浪网开通了博客。他不仅把雷锋资料图片发布到网上,还把自己这些年来对学习雷锋、收藏雷锋资料的经历、感悟、心得写出来,与所有网友分享、交流。他说:“雷锋的事迹和藏品是有限的,但是关于雷锋精神的话题是无限的。”

80后:更有信心坚定地走雷锋的路

张艺冬是谁?很多人不知道。

2014年的3月3日,这个名字在网上被很多人知晓,因为他把自己整容成了“雷锋脸”,身穿军装,并宣称要将名字也改成“雷锋”。

手术进行一次过后,张艺冬“整体感觉脸圆润了一些”,“以前我很瘦,脸上全是骨头”,但他没想到这件事“在全国闹得沸沸扬扬”,小时候家里很苦,吃不上饭,“如果没有那么多‘活雷锋,我们早就饿死了”。为此,这个颇受争议的80后公益人士选择整成雷锋脸,“我整容成雷锋的样子,是我的自由,是我崇拜的偶像,整成他那样有什么错?”

在张艺冬看来,爱美是每个人的权利,他认为雷锋是美的、是帅的。可是雷锋精神的内涵是什么,很多人都不知道了。他想通过整容的方式告诉世人,可以用手术去整一整外形,但一个人的心要坏了,怎么整?整不了,所以最重要的是内在。

在百科词条上输入张艺冬的名字,会看到他有个别名,叫做“雷锋哥”。

张艺冬是安徽人,2010年,他的前女友被查出患尿毒症,他卖掉酒吧之后四处奔走联系爱心救助,最终女友还是病情恶化离开了人世。2012年,他背着安徽瘫痪学子进京求医,为其治病。2013年,他带着身患舞蹈病的流浪女赶赴广州求医,获得社会广泛关注,被中国文明网誉为“为生命奇迹奔走的最美‘80后”,国内媒体称其为“活雷锋”。

张艺冬整容成雷锋是免费的,几家医院了解到他的想法后,抢着帮他做。“我觉得这就是好人好事。”张艺冬认为,这是医院对他的认可,也是对公益的认可。他说自己没有拿别人一分钱,而且医院还要拿出专项资金创立张艺冬爱心基金,救助烧伤需要整容的人。

整容之后,张艺冬最大的改变是从内到外更加自信、年轻。雷锋是娃娃脸,整成雷锋的样子,让他精力充沛,更有信心坚定地走雷锋的路。

这些年来,救助过多少人,张艺冬记不清了,但他说,十几年来,他投入公益的钱“不低于100万”。这对于出身穷苦的张艺冬来说,不是个小数。张艺冬说,自己这些年来一直创业,“什么苦都能吃”。他开宾馆时,有流浪汉、找工作的贫困大学生和到城里看病的农村人等最多有十多人免费住宿。

多年的公益实践,让张艺冬更加认清了自己的慈善理念。他说,慈善是雪中送炭,不是锦上添花,什么人该救,什么人不该救助,一定要分清。一切凌驾于生命之上的都是错误的,救人救命,命最重要,不尊重生命的人谈何公益。

“当年我得胯关节骨骨瘤癌症时,十个医生都说一割就死,要是这样想,我还能活到今天吗,所以今天我干的这些事都是延续了救我的人的精神。”张艺冬说。

面对整容之后的争议,张艺冬说并不介意别人说他炒作,“如果因为炒作能让等待救助的人得到救助,全中国人都炒作,我觉得是好事”。他说自己宁愿做一个高调的好人,也不做一个低调的看客。他要一如既往地沿着雷锋精神的道路向前,在有生之年,尽最大努力让自己身边那些需要帮助的人感觉到这个社会是有爱的,是有温暖的。

在青少年研究专家孙云晓看来,“80后”是视时尚为生命的一代人,他们把現代化的很多特点都视为一种时尚,而当“学雷锋”的内涵被他们真正了解、让他们敬佩,他们就会将其作为一种“潮流”。

90后:将雷锋精神渗透到“凡人善举”中

尽管冯燕1992年出生时,雷锋已去世30年,但她对其并不陌生。提起雷锋,冯燕的第一反应就是“热心助人”。她回忆上学期间,每到“学雷锋日”都会参加学校组织的活动,“去帮助老人,还会打扫公共卫生”。

“助人”恰是冯燕现在的工作内容。北京西站值班站长服务台位于站厅醒目处,冯燕的职责是解决旅客提出的问题。“能多做的就多做一点,多一句安全提示就减少一个事故。”冯燕说。

服务台旁是专为老幼病弱旅客开设的爱心候车室,工作人员武琦还不满20岁,已能老练地帮助旅客。武琦对雷锋的印象始于小学绘制宣传板报,如今以“扶老携幼”为己任的她笑称“每天都在学雷锋”。

武琦说,在用轮椅送腿脚不方便人士进站之前,她会陪在左右,以便“让旅客安心”。旅客回赠的那句“好人一生平安”曾让她流下眼泪。“旅客们高兴,我们就特别开心。”武琦说。

冯燕的业余爱好是与朋友逛街、看电影,武琦喜欢用精致的眼影和耳钉妆点自己,一如无数年轻时髦的“90后”。冯燕形容自己本是急脾气,“但对旅客不能着急,因为我站在这里代表着整个北京西站”。

与冯燕同龄的云南女孩铁飞燕是2013年两会中仅有的两名90后代表之一。

铁飞燕的名字被人们熟悉,还要追溯到2010年5月6日傍晚。她陪同父亲到四川绵阳旅游,父女俩悠闲地在河边漫步。突然河面上十米多高的脚手架倒了,五个正在施工的工人掉进了河里。她把高跟鞋一脱,一个猛子扎入河底,托举起挣扎着的溺水者。她甚至抛弃少女的羞涩与尴尬,俯身为溺水者进行人工呼吸。之后,她被誉为“最美90后女孩”。对这个称谓,飞燕感到为难:“我上过体校,学过6年的游泳,到河里救人,不是应该的吗?”

在别人眼中,她的救人行为可以称之为“英雄”,但在飞燕自己看来,她只不过是做了一件力所能及、理所應当的“好事”,“看到别人有生命危险,我当然要救啦,这不是很正常嘛!”

铁飞燕是云南省公路开发投资有限公司昭通管理处普洱渡收费站收费员。尚未结婚,却抱养了一个小女孩,完全不顾及旁人投来的异样目光。她给“女儿”取名铁紫健。除了健康,她还希望女儿能有女子的温柔,同时“紫色也有富贵的意思,我希望她好”。

“学雷锋,不是要干什么惊天动地的大事,而是从身边的小事做起,可能就是搭一把手或者其他小事。学雷锋,也不是犯傻,帮助别人,也会得到别人的帮助……力所能及地帮助身边的人,做好每一件小事,就是学雷锋。”铁飞燕这样理解“雷锋精神”。

北京大学社会学教授夏学銮认为,尽管近半个世纪以来中国社会发生了很多变化,但“催人向善、乐于奉献的雷锋精神在任何时代都适用”。在多元时代,让更多“90后”熟识并接受雷锋精神的方法,就是推进“凡人善举”。

昔日雷锋“力所不能及”的事,如今的冯燕也可以做到了——用外语帮助外国旅客。回忆起用英文广播寻人的经历,“都是现凑的,说得也不流利,别人都在旁边看”。冯燕羞赧地说,“我希望用自己的行动,改变外界对‘90后的偏见”。