公共部门员工荣誉激励困境及效果提升研究

李志+朱欣灵

摘要:荣誉激励对组织发展具有不可忽视的价值。文章采用文献分析、深度访谈、问卷调查等方法,深入分析公共部门员工荣誉激励实施中所存在的荣誉认知偏差、激励对象对荣誉激励缺乏足够追求、激励方式方法不科学、激励环境不佳等四大现实困境,在此基础上提出发挥荣誉激励有效性需满足的五个条件,并进一步提出了控制荣誉评选数量、规范荣誉激励程序与方法、建立科学的绩效考核制度、采取更加富有个性化和人性化的激励方式、打造积极进取的组织文化和建立组织成员参与荣誉评选的平台等六条针对性的对策建议。

关键词:荣誉激励;精神激励;激励对策; 公共部门

中图分类号:C962 文献标志码:A 文章编号:

10085831(2017)01011509

一、研究背景

荣誉激励是组织基于员工为组织所作的贡献或者遵从了相应的组织规范而给予的肯定性社会评价,如发奖状、荣誉证书、奖杯、奖章、锦旗、记功、通令嘉奖、表扬,授予“先进生产者”等荣誉称号等。荣誉激励的使用十分普遍,不同国家的政府部门都会给优秀人员授予诸如爵位、勋章、奖牌等相应的荣誉[1]。在中国,每年政府机关和事业单位都会推举评选先进和技术模范等优秀人员,然后授予其相应的荣誉称号,这就是通常所说的荣誉激励。2015年12月,第十二届全国人大常委会第十八次会议经表决通过了《国家勋章和国家荣誉称号法》;党的十八大明确提出要“建立国家荣誉制度”。在国家如此提倡和重视荣誉的背景下,荣誉激励受到越来越多的关注。

荣誉激励属于典型的精神激励范畴,由人的荣誉需要而衍生。对于个人而言,荣誉是别人眼中的价值[2],拥有荣誉既是对人价值的肯定,又能赋予其相应的社会尊重和精神赞扬。Maslow的需要层次理论指出,人不仅有生理需要、安全需要、归属与爱的需要,而且有更高层次的尊重和自我实现需要[3]。正是基于人的尊重与自我实现的需要,给予人相应的荣誉激励便会大大提升其工作积极性,进而增强工作责任感,提高工作效率。

荣誉激励对于个人和组织具有重要意义。于个人而言,荣誉激励是帮助其获取个人价值和社会尊重的重要途径,也是激励其自我提升的重要手段。从荣誉本身看,它是个人自我形象的重要组成部分,是个人道德价值在社会群体中的彰显[4]。对有精神追求的人而言,荣誉就是生命。西方著名军事理论家克劳塞维茨说过:“在一切高尚的情感中,荣誉心是人的最高尚的感情之一,是战争中使军队获得灵魂的真正生命力。”[5]莎士比亚说:“我的荣誉就是我的生命,二者互相结为一体;取去我的荣誉,我的生命也不复存在。”德国诗人歌德曾说:“你若失去了财富,你只失去了一点;你若失去了荣誉,你就失去了很多。”荣誉之于人的重要性也是荣誉激励能发挥作用的基础。而作为以个人为单位构成的组织,荣誉激励方式对个人而言也有着不可忽视的重要价值。把握个人荣誉需要特点,将荣誉激励作为管理的重要手段加以运用,能更好地促进组织发展目标的实现。许多学者对员工荣誉激励的重要性进行了一系列有价值的研究:李柏洲研究表明,单纯的物质激励往往不能充分满足员工的需求,不能有效调动员工的积极性,而且员工会产生抗激励性和激励依赖性以致人力成本无限增加,边际效益递减[6];李志、胡静研究指出,由于人的需要具有多样性,非物质需要的存在必然要求实施非物质激励;单纯的物质激励难以满足激励对象精神上的需要,加之物质激励作为一种实体性的资源始终存在着有限性,如果单一使用物质激励,不仅会增加企业的激励成本,而且难以满足人的精神需求[7]。因而应充分重视组织中荣誉激励等非物质激励方式。

尽管荣誉激励具有不可替代的积极作用,但在当前的激励实践中存在着一系列不可忽视的问题。田丰韶发现,中国目前个人荣誉评选领域出现了“带病授予”“客体倒下”等异化现象,严重破坏了荣誉称号的神圣性和权威性,降低了其示范效应和引导价值,导致事实上的不公正[8]。受经济环境、社会价值导向、教育等多种因素影响,荣誉观念淡薄、荣誉意识不强、荣誉动机不良现象明显存在。在公共部门中,荣誉激励效用不佳现象更为突出。郎福臣通过调研指出,公务员精神激励已经被滥用,难以有效激励公务员[9]。周艳发现,公务员存在职业荣誉感失落现象,主要表现在误将荣誉感当作优越感、职业荣誉感意识缺失和对职业荣誉感的建设不完善[10]。在笔者所在的事业单位年终先进评选会上,也常常可以听到这样的发言:“本次评选先进工作者就不用评选我了,我不评职称了,还是把这次的先进评选给需要评先进的同志吧。”“我都快退休的人了,评一个先进有什么用,不要评我了。”是大家见到荣誉就谦让了,还是荣誉激励没能有效发挥其应有的价值?这是一个十分值得关注的课题。

通过CNKI数据库以“激励”作为篇名检索学术期刊发现,中国学者已经发表各类文献近6万篇(学位论文、期刊论文、会议论文),然而用“荣誉”作篇名二次检索时仅发现40余篇论文。可见,尽管激励问题在中国得到高度重视与充分研究,荣誉激励的研究却仍处于初始阶段,在荣誉激励的概念、激励作用产生机制,甚至荣誉激励存在问题及原因等诸多方面都存在明显空白。从当前政府机关和事业单位等公共部门的激励现状看,荣誉激励面临着有无价值争论、形式主义问题突出、实际效果不佳等困境,如何有效实施荣誉激励等问题亟待解决。

二、研究方法与对象

(一)研究方法

文献分析法。通过CNKI、SpringerLink等中外学术文献数据库,以荣誉、激励、荣誉激励、员工需求等为关键词查阅文献,以梳理相关理论、整合研究成果,为课题组提供研究思路和理论基础。

深度访谈法。为深入研究公共部门员工对荣誉的认识和看法,以及组织荣誉激励的效果问题,课题组对20名政府机关和事业单位员工在问卷调查前后進行了两次个别深度访谈,以此为问卷调查工具编制和数据解释提供基础信息资料。

问卷调查法。采用非随机取样方法,对四川和重庆地区10家政府机关、事业单位员工400人进行了问卷调查。其中,男性219人,占比550%,女性179人,占比450%;30岁以下128人,占比320%,31~40岁164人,占比410%,41岁以上108人,占比270%;工作年限主要集中在4年以上,占比902%;学历主要集中在本科,占比768%;普通员工115人,占比290%,科级175人,占比441%,处级及以上107人,占比270%,样本结构具有明显的代表性。

(二)工具编制

课题组所用数据主要通过《公共部门员工荣誉激励调查问卷》获得。调查问卷主要是在对文献资料、公共部门员工结构化访谈资料进行内容分析的基础上经过试测、修改完善而成。调查问卷主要包括调查对象的基本情况、对荣誉的认识、对荣誉激励有效性的认识和对荣誉激励实施的对策建议等内容。经过相关检验表明,问卷具有较好的信度(α=0624)和内容效度,可用于科学测量。

三、公共部门员工荣誉激励遭遇困境的调查分析

调研发现,绝大部分(777%)公共部门员工认为荣誉激励非常重要或比较重要。但仍有部分员工对荣誉激励的作用存有质疑,其中,131%的员工认为“荣誉是虚无的东西,荣誉激励不能当饭吃,可有可无”。426%的员工认为“优秀干部之类的荣誉称号激励泛滥,起不到应有的作用”。可以认为,荣誉激励面临较大困境。结合对深度访谈的深入剖析及调查发现,其主要问题存在于四个方面。

(一)员工存在荣誉激励认知偏差,明显影响了荣誉激励的有效实施

对荣誉的正确认知是有效使用荣誉激励的基本前提,只有正确看待荣誉才能有效对待荣誉激励。对于荣誉获得者而言,荣誉是对个人的肯定,也是个体自我价值的实现和进一步努力工作的鞭策。调研发现(图1),公共部门员工认为荣誉是“对自己的肯定”(789%)、“自我价值的实现”(607%),其比例明显有待提高。认为荣誉是“对自己的鞭策”者不到三分之一(328%)。而且有相当部分员工认为获得荣誉将给自己带来“工作的新压力”(198%)和“更多的付出”(153%),或者荣誉激励即是“物质上奖赏”(153%)、“职位上的晋升”(145%)。从数据分析看,能够正确认识和理解荣誉的员工尽管占有多数,但是对荣誉的认识并不统一,且有相当部分员工对荣誉认识存在明显的“功利性”色彩。正是这种功利性的存在使其在面对组织的荣誉激励措施时可能会因为荣誉难以满足自己职业晋升、物质需要,或者会担心获得荣誉可能给自己带来新压力和更多付出而放弃荣誉追求。

(二)激励对象对荣誉激励缺乏足够的追求,荣誉激励的效果变弱

荣誉激励是组织对员工的信任与褒扬,是对其曾经为组织所作贡献的肯定。一般而言,具有精神追求、热爱组织并希望对组织有所贡献的人,都会为组织给予的荣誉激励感到由衷的高兴和激动。自古以来,荣誉是组织成员的无尚光荣,一个人获得荣誉,身边人也会为之骄傲,争取荣誉、维护荣誉成为了社会的主旋律。然而,近年来,受西方实用主义思潮和拜金主义思想的影响,物质主义意识泛滥,整个社会把对物质利益的追求作为重要目标的风气盛行,而作为精神层面的荣誉需求也被迫让位于物质。

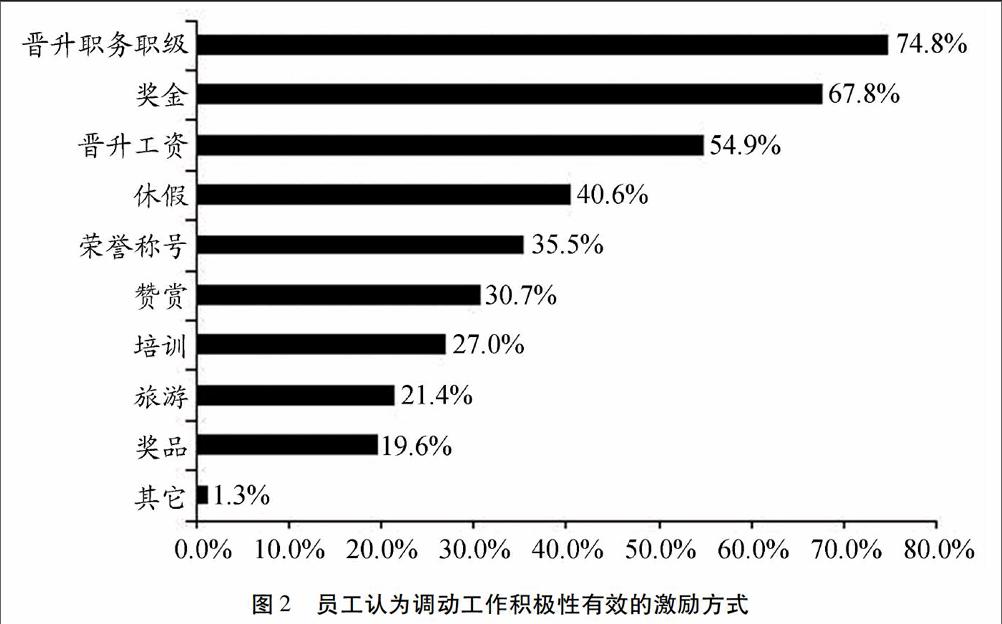

公共部门员工需求调研发现(图2),当前公共部门员工最强烈的需要是提高薪酬待遇。员工普遍认为,晋升职务职级(748%)、奖金(678%)和晋升工资(549%)是调动单位员工工作积极性更有效的激励方式。在这种物质激励追求占主导的情况下,荣誉激励等精神追求便会减弱。数据显示,有251%的员工认为“荣誉激励效果差”;当让员工回答“如果荣誉激励离开了物质上的奖励,你认为是否还会产生激励效果”时发现,仅有163%的员工表示依然会有明显效果,568%的员工认为会有一定效果,而269%的员工认为激励效果会很小甚至不会有效果。

荣誉激励是典型的精神追求,当人们把物质利益看得过重、荣誉追求动机变弱时,荣誉获得者的荣耀感就会降低,从而导致荣誉激励的效果变差。对此,必须予以高度重视。

(三)荣誉评选方法不够科学,评选结果缺乏应有的公平公正性

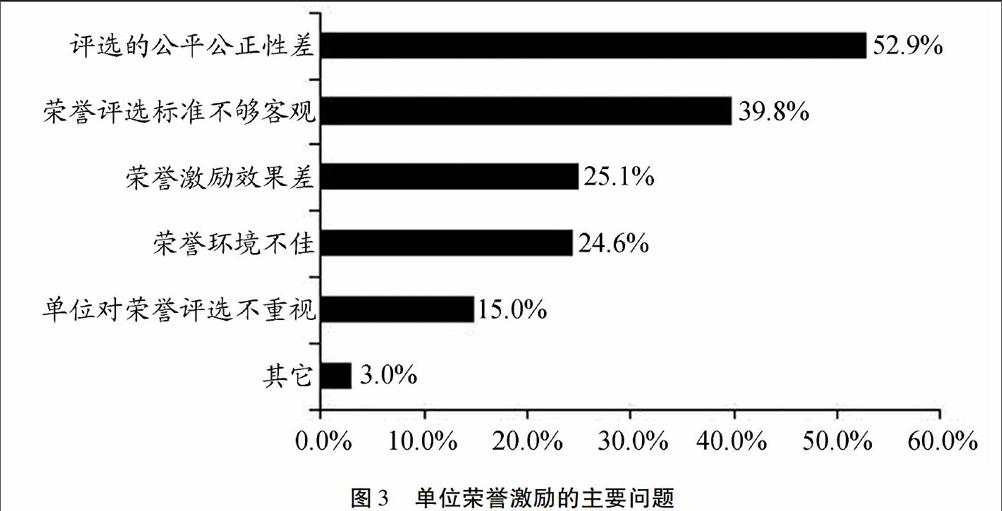

科学的荣誉评选必须解决评选的公平公正性问题,让真正的先进人物评选出来,群众能够信服,以便在群众中产生更好的标杆效益。调研发现,当前公共部门的荣誉激励主要表现出(图3):荣誉评选方式不够科学,评选的公平公正性差(529%)、荣誉评选标准不够客观(398%)、荣誉激励效果差(251%)、单位对荣誉评选不重视(150%)、荣誉环境不佳(246%)等问题。这些问题产生的原因主要有评选导向不合理、评选标准不清晰、评选过程不透明、评选结果缺乏社会认可度。

首先,评选导向不合理。尽管公共部门普遍强调评选出的人员必须具有先进性,但是在评选先进工作者、优秀员工等先进人物的具体操作上往往缺乏有力的制度保障,以至于难以保证评出的人员一定是先进的和有模范作用的。访谈发现,一些单位年终评优时轮流坐庄现象突出,而一些单位则采取“谁评上先进有用就选谁”的做法,还有规定“即便每年工作业绩都非常突出,三年中也只能当一次先进”。评选导向不合理,结果必然导致具备条件的人未必能获得荣誉,而评上者未必具有示范性的情况出现。

其次,評选标准不清晰。在先进评选上,公共部门通常会给出一些原则性的规定,而缺乏具体可量化的标准和指标,这就给单位先进评选留下了主观操作的空间。比如,群众关系好不好、领导喜欢不喜欢可能都会成为是否能够当选的依据,从而使评选结果缺乏充分的说服力。本次调研中,有398%的员工认为目前单位荣誉激励的主要问题是荣誉评选标准不够客观。这一结果得到国内相关研究数据的支撑。有研究者对江西省高安市八所小学、初中261位教师调查发现,8544%的人认为其所在学校的教师荣誉评选标准存在问题,其中4406%的人明确表示评选标准不清晰[11]。课题组利用百度搜索随机选取了某机关关于评选优秀共产党员的基本条件进行分析发现:整个标准客观性不足,缺乏硬性指标,难以进行清晰的衡量和操作

关于在市直机关开展评选表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的通知,http://swjggwhefeigovcn/DocHtml/1/2014/6/4/219253312042html。。从网络搜索结果看,类似评选标准普遍存在,这种模糊的标准只能主观操作,无法进行客观评价。

第三,评选过程不透明,群众参与度差。调研发现,超过半数公共部门员工认为目前单位荣誉评选方法不够科学,评选的公平公正性差。一方面,在先进的评选中,往往是单位少数领导讨论决定。一个人先进不先进,能否当选,基于什么原因当选的透明度不够。另一方面,荣誉评选缺乏足够的群众参与与监督。虽然有些单位在评选后采用张榜公示的方式以示公平公正,但若无特别大的利益冲突,群众一般采取沉默方式,即“利益表达沉默”。群众对评选公平公正性的信任度降低,评选的激励价值必然受到严重影响。

(四)荣誉环境不佳,荣誉激励不被社会普遍看好与重视

在当前的市场经济条件下,伴随着物质功利主义的盛行,精神性的荣誉激励的地位和作用受到质疑,甚至被贬低。单位不重视、员工不重视荣誉问题、荣誉效果不佳的状况比较明显。调研发现,434% 的公共部门员工认为“优秀干部之类的荣誉称号泛滥,起不到应有的作用”,访谈中有的员工反映“当前组织评定的荣誉完全不能反映个人的先进性,荣誉激励完全背离了荣誉评选的基本价值。常常出现个别当选人还没有普通群众先进的状况”。面对社会对荣誉激励的质疑,专家学者的研究也得出了相同的结论。程隆云等采用问卷调查法对273名企业管理人员进行问卷调查,结果发现:在18项激励因素中,荣誉激励的重要性排位在第17位,仅高于树立典型人物榜样激励。而对当前非物质激励的满意度调查发现,在13项非物质激励中,荣誉激励排在10位,位居倒数第四[12]。阳东辰研究发现,在激励青年公务员的十六条措施中,青年公务员认为最不重要的两条措施为“授予优秀人员相应的荣誉称号”“惩罚业绩差的人员”,而这两条均属于荣誉激励[13]。显然,当前社会对荣誉激励的作用缺乏应有的肯定,荣誉激励的环境堪忧。

四、发挥荣誉激励有效性需满足条件的调查分析

什么样的荣誉激励才能产生有效的组织推动力?课题组在充分进行访谈调研的基础上,采用内容分析法得出:必须是先进的人真正享受到荣誉,群众真正信服评选过程,当选者的待遇真正达到令人羡慕的水平,才能最大程度激发群众对荣誉和荣誉激励的向往,进而实现荣誉对群众工作积极性的提升作用。对“要使单位的荣誉激励产生应有的效果,您认为应该具备哪些条件?”的调查结果表明:荣誉评选程序要公平公正(790%)、要及时落实荣誉获得者的待遇(614%)、荣誉评选标准要清晰(576%)、要控制荣誉数量和不能滥发荣誉(553%)、荣誉获得者的行为要有先进性(510%),成为荣誉激励有效性的主要条件。结合相关文献和访谈等分析发现,要使荣誉激励在公共部门真正产生效果,实现荣誉激励的本来价值,必须让荣誉激励满足以下五个条件。

(一)荣誉激励资源要具有稀缺性

“物以稀为贵”,稀缺的荣誉对被激励者有着更强的诱惑力。在经济学理论中当供小于求时,商品的价值会更高,因此稀缺的荣誉对被激励者的满足程度会更大。从当前情况看,一些单位各种各样的先进人物评选频繁,荣誉激励泛滥,先进工作者、优秀青年员工评选层出不穷,而且每年评选一次,加之不成文的评选不断重复,很自然就出现了轮流做庄现象,几年下来先进者和后进者都获得了荣誉,荣誉便显得不稀缺。这不仅会使荣誉激励对员工的激励作用和先进作用逐渐降低,还会让员工对荣誉失去应有的尊重,违背荣誉激励授予的初衷[14]。保障荣誉激励资源的稀缺性是有效发挥荣誉激励作用的基础。

(二)荣誉评选程序要具有公平公正性

公平公正是人们对评选活动的期望和要求,只有荣誉评选的程序公平公正,评选的结果才会让人信服,获奖者才会拥有更强的荣耀感和价值感。离开公平公正,长官意志、暗箱操作或者方法不当都会使荣誉激励的效果消失殆尽。值得注意的是,一些表面看起来公平公正的评选,实则是毫无科学性的形式主义的公平。如当前不少单位利用网络平台,在先进评选过程中,让网民参与投票,评选的结果往往不能体现评选对象的先进性,而只能体现评选对象的人际交往广泛性,这样的评选形式上是公平公正的,而实质上却缺乏科学性和有效性。对评选程序中欠缺实质公平的现象应予以高度注意。

(三)荣誉评选标准要具有清晰性

标准清晰是指评选的标准内容明确、含义清楚,具有可测量性和可比性。这样的标准具有很高的信度与效度,有利于保证评选结果的客观性。综合文献、数据和访谈资料分析发现,目前公共部门单位荣誉评选标准大多较为模糊和难以操作。以公务员考核为例,在公务员考核指标中主要采用德、能、勤、绩、廉五要素,但不少学者指出,当前指标过于抽象,评价者只能笼统地根据自己的主观感觉作出模糊评价,无法达到考核目标[15]。在《公务员考核规定》中关于“德”仅简单阐述了三项政治思想表现,即“能否坚持四项基本原则;能否认真执行党和国家的基本路线、方针、政策;是否坚持学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,不断提高自己的理论水平和思想觉悟等”。其中,坚持四项基本原则这个标准非常重要,但标准内容却难以操作,什么叫做坚持,什么又叫做不坚持,很难把握。如果改为“在任何情况下都没有发表过反对四项基本原则的言论,并且曾有过与错误言论进行积极辩论的经历”,这就通过行为锚定的方法把标准内容具体化了,不仅含义清楚且易于操作。

(四)荣誉获得者行为要具有示范性

组织中荣譽获得者应是对组织有一定贡献,且行为具有示范性的人,只有将相应的荣誉授予应获之人,荣誉激励才能在组织中产生应有的示范效应。从当前情况看,荣誉获得者行为不具有示范性的原因主要集中在两方面:其一,由于“轮流做庄”“功利性评选”等荣誉评选问题大量

存在,不可避免地导致一些缺乏先进性的人员被误选为先进,成为荣誉获得者,荣誉获得者完全缺乏具有示范价值的行为,这在很大程度上玷污了荣誉,使评选的荣誉完全失去了激励价值。其二,由于缺乏对荣誉获得者的长效监督机制,一些本来先进的荣誉获得者出现腐化落后情况,如曾入选“最美警察”的云南警官被实名举报玩弄女性,拥有无数光环的正厅级官员下马等现象,降低了群众对荣誉的认识,极大地破坏了荣誉的生态环境。这种情况应该尽量避免,以维护荣誉获得者的榜样示范性。

(五)荣誉获得者待遇要具有落实性

如果荣誉是真正依靠自身努力,而且以实际的行为与贡献获得的,那么仅仅停留在一定的口头表扬或颁发证书上,在当前的环境下往往会使人觉得获得的荣誉缺乏价值,从而降低荣誉的激励性。因此要关注荣誉获得者待遇的落实性,这就要求要重视激励的差异性和及时性。第一,没有差别就没有激励,必须在给荣誉获得者以精神肯定为主的同时,给予相应的物质奖励,提高荣誉效价,让荣誉获得者产生充分的自豪感、荣耀感,让没有获得者产生羡慕感。但是,必须注意的是,荣誉激励真正产生作用的基础在于激励对象具有的精神追求,因而不宜给予荣誉获得者过高的物质激励,一定要凸显其精神价值。第二,遵循“及时反馈”原则,对荣誉获得者予以及时激励。心理学研究发现,及时反馈比远时反馈效果更大。访谈也发现,延时反馈会造成期望下降,激励效果降低。

五、提升公共部门员工荣誉激励效果的对策

荣誉激励对组织发展具有不可忽视的价值。基于本研究所揭示的当前公共部门荣誉激励面临的困境和发挥荣誉激励有效性需要满足的条件,为更好地确保荣誉激励有效实施,提高员工工作积极性和组织贡献意愿,课题组提出以下相关对策。

(一)控制荣誉评选数量,提升荣誉激励对象的价值感

荣誉数量过多、过滥,荣誉的价值就会减弱,获得荣誉的人就不会珍惜。有专家指出:“通过控制荣誉数量,让大家觉得是一种来之不易的肯定性評价,才会提高荣誉的含金量。”对此,一要做好现有荣誉的清理和数量限制工作,要取消缺乏针对性、无激励效果、务虚性质的荣誉激励形式,尽量控制每年评选的荣誉数量。二要提高荣誉评选的标准和条件,增强荣誉获得的难度,使获得荣誉者具备明显的先进性,能够真正得到群众的认可和信服。针对当前荣誉泛滥的情况,一定要对现有的荣誉设置、群众对各项荣誉的评价和感受做深入细致的调查研究工作,把群众认为重要的有激励价值的荣誉加以保留,同时增加一些具有时代特点和激励价值而当前没有设置的荣誉,使荣誉激励能够更加符合时代特点和激励对象的要求。

(二)规范荣誉激励程序与方法,提升荣誉评选的公平公正性

公平公正是人才激励的重要保障。根据亚当斯的公平理论研究,公平感对于人的积极性调动有着非常重要的作用,人们只有认为荣誉评选活动是公平公正的,才会积极努力去追求这一荣誉,对于获得荣誉者才会产生佩服感、认同感。相反,如果群众认为评选活动缺乏公平公正性,便会降低追求荣誉的动机,从而远离荣誉评选活动,拒绝荣誉追求,同时对于荣誉获得者也没有认同感。这样荣誉评选的激励价值便会完全丧失。为此,必须规范荣誉评选的程序与方法,提高评选的公平公正性,降低主观色彩。针对当前公共部门荣誉评选的现实问题,必须建立荣誉评选的标准化程序,强化荣誉评选的标准和方法,杜绝荣誉评选的主观随意性。要重点解决好荣誉评选的硬化标准,从候选人资格审查、评选到最终审定的各环节必须严格按照规范进行操作,坚决杜绝“抽签”“拉票”“让贤”式评选,从而让真正的先进人物享受荣誉,让群众认可组织给予的荣誉,切实让组织荣誉产生激励价值感。

(三)建立科学的绩效考核制度,提升荣誉评选质量

科学的绩效考核标准能够有效评定出不同的员工在一定时间内的工作态度、工作能力及工作业绩,这在很大程度上能够保证员工的素质与工作绩效评价的高度匹配。以科学的绩效考核结果为基础进行荣誉评选,不仅会有更强的说服力,还能实现与组织目标的高度对接。然而在现实工作中,政府机关和事业单位的绩效考核工作较为薄弱,绩效考核指标设计科学性不足,评价方法过于简单,考核结果的信度和效度欠佳,致使绩效考核在荣誉评选中失去了应有的参考价值。为此,必须采取有效措施提高单位的绩效考核水平:一要高度重视绩效考核工作,把绩效考核作为员工素质与组织发展的战略举措来做;二要进一步明确组织发展战略与组织的核心价值观,并以此为基础确定员工的业绩与行为标准,并将之转化为科学的业绩评价指标体系;三要采取行为锚定等方法将考核指标体系具体化,使之具有清晰性与可测量性;四要科学选择评估主体,以增强考核评价的科学性。Latham & Wexley曾经指出,科学的评估主体必须满足以下条件:知道评估对象的工作目标、有机会对工作中的员工进行频繁的观察,评估人有能力评判员工的绩效是否满意[16]。因此,必须对当前不管考核主体是否满足条件,就过度使用360考核的做法加以限制,从而更好地提高考核的信度与效度。

(四)采取更多富有个性化、人性化的荣誉激励方式,提升激励效果

满足需求是激励的出发点,也是激励过程的最终目的[17],满足员工多方面需求是提升员工工作积极性和激励员工为企业发展贡献力量的重要基础。考察发现,以员工需求为导向,采取一些富有人性化的荣誉方式,往往能够产生意想不到的效果。公共部门员工需求调研发现,发展需求对其荣誉激励重要性认识具有正向预测作用,发展需求越强烈,则认为荣誉激励越重要。员工基础需求对其荣誉激励的物质依赖性认识呈正向预测作用,基础需求越强烈,越看重荣誉激励带来的物质利益;员工发展需求对荣誉激励的物质依赖性呈负向预测作用,发展需求越强烈,对物质利益的看重程度就越低。因此,要提升荣誉激励效果,就要注重满足激励对象的发展需求,给予其从自我实现和自尊肯定视角对荣誉进行个性化、人性化的设计。如对荣誉获得者的家人给予奖励,让荣誉获得者的家人分享荣誉获得者的成功喜悦,改善荣誉激励对象的生活环境;以个人名义对其贡献予以命名,充分体现对荣誉激励对象的肯定,如以名字命名图书馆、道路或者某种技术革新,无不是一种至高无上的荣誉肯定;开一个高规格的荣誉表彰大会,给表彰对象戴大红花并与单位领导合影留念等激励方式,在过去或者现在依然产生着很好的激励作用。在公共部门也可以通过组织宣传事迹、授予荣誉称号、带薪休假、培训激励、家人关爱等创新性的荣誉激励方式,充分满足激励对象的多样化需求。切不可动辄把荣誉激励简单折算为物质奖赏,单纯地给予经济刺激。必须明确的是,尽管在当今物质激励是重要的,也是激励对象所需要的,但是激励对象的需要是多层次与复杂的,精神性的荣誉激励是物质激励所无法替代的。

(五)打造积极进取的组织文化,营造良好的荣誉激励环境

组织文化是以组织价值观为核心的文化系统,在很大程度上影响和制约着组织成员对荣誉的认识和看法。张德、王玉芹发现,组织文化对组织绩效具有显著的正向影响[18]。组织中个体成员的工作投入、工作满意度以及在组织工作的持续时间除了依赖个体成员的性格外,还依赖组织文化[19]。人们倾向于维护其所在组织提倡的荣誉,使个人荣誉观点契合组织文化[20]。在不同的荣誉文化中,人们对荣誉的重视程度不同,在高荣誉文化背景中,荣誉在人们生活中扮演着重要角色[21]。可见,当组织文化以积极进取和推崇荣誉为导向时,组织成员便会看重组织荣誉、追求组织荣誉。相反,员工则会漠视、轻视组织荣誉,而组织荣誉激励则无法实现激励员工的效果。因此,要在组织中打造“荣誉至上、尊重荣誉获得者”的积极进取的组织文化,通过营造良好的荣誉激励环境,引导员工对荣誉激励形成正确认知。

(六)充分利用信息化技术,构建组织成员有效参与荣誉评选的平台

研究发现,当荣誉评选由于把关不严,误将素质不够、业绩不佳的人员评选为先进,而随着时间的推移,被评选者因素质问题受到党纪国法制裁时,曾经的荣誉评选便可能蒙羞,荣誉激励不仅未产生积极效果,反而是一种长期性的负面效应。因此,应鼓励组织成员积极参与荣誉评选过程。一方面,对于公共部门而言,员工之间相互了解程度较高,采取有效方式让员工参与组织荣誉评选不仅能够提升员工对组织的归属感、认同感,还能激发员工的荣誉追求动机和自我实现需要。另一方面,員工参与管理对提高组织效能、提升员工的正向情感及对组织的信任感有较大帮助[22]。

随着信息化技术的发展,员工参与组织荣誉评选更加便捷,网络投票等形式也越来越成为荣誉评选的重要方式。不可否认,网络投票使更多的群众能够参与到荣誉评选之中,但是这种评选方式的效度存在严重问题。由于投票的匿名性和投票者的难以控制性,而且组织往往以票数多少来决定谁能获得荣誉,而票数往往取决于候选人的人际关系而并非工作业绩与行为表现,其投票的结果也失去了应有价值。为此,应注意在荣誉评选前期、中期和后期利用网络平台引导组织成员有效参与荣誉评选。在评选前期,要在网络平台上发布评选条件与标准,征询员工对评选条件及标准的意见,在此后将评选人的事迹予以公示;在中期,要搜集群众对评选人的不同意见和建议,并利用网络系统让公众参与投票,将投票结果与群众综合意见交由评委会综合决定;在后期,网上向群众公示荣誉获得者名单,并接受质询。以此确保评选的科学性和有效性。参考文献:[1]CHAN H F,FREY B S,GALLUS J.Academic honors and performance[J].Labour Economics,2014,31(C):188-204.

[2]NOVIN S,TATAR B,KRABBENDAM L.Honor and I: Differential relationships between honor and selfesteem in three cultural groups[J].Personality & Individual Differences,2015,86:161-163.

[3]MASLOW A H,GREEN C D.A theory of human motivation[J].Psychological Review,1943,50(1):370-396.

[4]GUERRA V M,GINER-SOROLLA R,VASILJEVIC M.The importance of honor concerns across eight countries[J].Group Processes & Intergroup Relations,2013,16(3):298-318.

[5]白雪.西点军校经典法则[M].北京:华夏出版社,2014.

[6]李柏洲.论企业中的精神激励[J].学术交流,2002(1):120-123.

[7]李志,胡静.企业员工的非物质激励研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2007(1):45-49.

[8]田丰韶.制度缺陷与个人荣誉称号评选异化现象[J].兰州学刊,2010(5):69-72.

[9]郎福臣.重庆市普通公务员激励模式构建的实证研究[D].重庆:重庆大学,2005.

[10]周艳.心理契约与伦理责任:我国公务员的职业荣誉感研究——兼以X市地税局为例[D].武汉:华中师范大学,2012.

[11]张姬.中小学教师荣誉制度现状调查与优化建议[D].南昌:江西师范大学,2014.

[12]程隆云,周小君,何鹏.非物质激励效果的问卷调查与分析[J].会计研究,2010(4):57-64.

[13]阳东辰,李苑凌.青年公务员需要特征及激励对策研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2007,13(1):54-57.

[14]张少华.我国公务员公共服务能力提升的荣誉激励机制研究[D].郑州:河南大学,2012.

[15]纪卓佳.我国公务员考核制度存在的问题及对策[J].人才资源开发,2015(2):75.

[16]LATHAM G P.Increasing productivity through performance appraisal[M]//马尔托奇奥.战略薪酬管理(第三版).刘小刚,译.北京:中国人民大学出版社,2005:117.

[17]李志,杨清明,胡自力.企业科技人员的需要特征与积极性调动研究[J].中国科技论坛,2002(2):67-71.

[18]张德,王玉芹.组织文化类型与组织绩效关系研究[J].科学学与科学技术管理,2007,28(7):146-151.

[19]WALLACHE J.lndividuals and organizations: the culture match [J].Training and Development Journal,1983,37 (2):29-36.

[20]LEVIN S, ROCCAS S, SIDANIUS J, et al. Personal values and intergroup outcomes of concern for group honor[J].Personality and Individual Differences,2015,86:374-384.

[21] CIHANGIR S.Gender specific honor codes and cultural change[J].Group Processes & Intergroup Relations,2013,16(3):319-333.

[22]SHADUR M A,KIENZLE R.The relationship between organizational climate and employee perceptions of involvement [J] .Group & Organization Management.1999(4): 479-503.