城市公共自行车系统定价模式比较研究

杜俊华+刘派诚

摘要:面对城市交通拥堵的压力,国内外越来越多的城市建设了公共自行车系统。从公共定价角度,可以将中国公共自行车系统定价模式分为不收费的公共池塘资源模式、低收费的准公共物品模式和高收费的私人物品模式。本研究选取武汉、杭州、北京三座城市为典型案例代表,对其公共自行车定价模式进行分析。研究发现,不收费的公共池塘资源模式与高收费的私人物品模式都不适合中国公共自行车系统的运行。鉴于此,为了促进城市公共自行车系统的有效运行,政府应积极参与并给予适当的财政补贴与政策扶持,公共定价始终不能偏離公共性宗旨。

关键词:城市化;公共自行车;收费模式;公共定价

中图分类号:C91281 文献标志码:A 文章编号:

10085831(2017)01012407

一、背景及文献回顾

公共自行车亦称作“共享自行车”,公共自行车系统是指自行车从一个停靠点到另一个停靠点的短暂租赁过程,该系统至今已有近50年的发展历程,尤其是最近10年在全球迅速普及流行起来[1]。早在1965年,第一代公共自行车首次在荷兰问世运行[2]。经过多年的更新换代,如今的公共自行车已发展成为集GPS定位与智能技术于一身的“智慧自行车”,在缓解城市交通压力的同时也为公共交通的发展提供了新的可能[3]。截至2015年底,大约有200多个公共自行车服务系统在全球100多个城市投入运行,未来公共自行车将会覆盖全世界更多城市,并成为城市公共交通的重要组成部分。

随着中国城市化的快速发展,城市人口数量激增,私家车数量也呈现出了放量式增长态势,进而导致城市公共空间变得拥挤,交通拥堵问题日益严峻[4]。越来越多的城市倡导市民选择公共交通出行,试图以此缓解城市交通的压力,而公共自行车在解决公共交通“最后一公里”问题上起到了有效作用。根据已有学者对公共交通接驳次序的研究,公共自行车主要有前端接驳服务模式、终端接驳服务模式、两端接驳服务模式与往返模式[5]。而终端接驳是解决公共交通“最后一公里”问题的最有效模式。公共自行车在中国自建立与发展至今还不到10年的时间,从全国已经开通公共自行车服务的城市来看,除杭州市发展状况良好外,其他城市的公共自行车运行均困难重重。作为一项公共物品,学术界对于公共自行车管理运行模式还没有统一的分类标准。理论上学术界对其公共性的研究较少,而从公共物品角度进行研究的内容大多又围绕着公共供给进行,实践中缺乏建立科学定价系统的参考经验。

目前,国内外关于公共自行车系统的研究主要集中在两个方面:一是从公共自行车的整体规划、站点设置、服务点安排等角度进行研究分析并提供对策建议[6-7];二是从使用者的角度进行调查分析,针对如何提高公众使用满意度提供合理化建议[8-9]。而从公共管理角度将公共自行车视为一项公共物品进行研究的文献较少。纳卡穆拉[10]等学者以供给主体为分类标准,将欧洲的公共自行车系统划分为六种模式。潘海啸[11]等学者从公共自行车主导方式角度,将公共自行车运行模式分为三类。王在涛[12]以城市公共自行车系统的管理模式为分析维度,将中国的公共自行车管理模式分为四类。王欢明[13]从服务民营化供给模式的角度将中国公共自行车分系统为纯民营供给形式、政府补贴民营化形式、合同承包民营化形式以及政府服务形式等。

可以认为,从公共管理角度对公共自行车进行研究的成果较少,大多数都针对公共物品的供给方式进行研究,而对于公共自行车的生产与定价研究更少。许多学者都将公共自行车运行中存在的问题归结于不正确的供给模式,然而公共定价决策失误也是导致公共自行车运行受阻的一个重要因素。为此,笔者拟对中国当前公共自行车系统的定价模式进行分类研究,选择典型城市进行案例分析;同时从公共管理的角度对公共自行车运行艰难的原因进行剖析,通过案例分析为公共自行车系统有效运行提供经验和建议。

二、公共自行车定价模式的类型

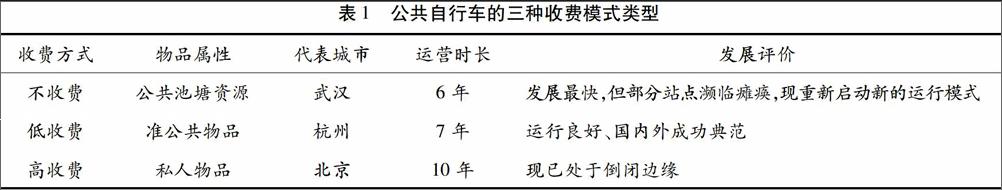

政府相关管理部门通过一定的程序和规则制定提供公共物品的价格和收费标准,即公共物品的价格和收费标准的确定,就是公共定价[14]。按照公共物品的特点,结合中国当前已开通公共自行车服务的城市,将公共自行车的定价模式归为三类:不收费的公共池塘资源模式、低收费的准公共物品模式与高收费的私人物品模式(表1)

(一)不收费的公共池塘资源模式

此模式的使用者无需支付任何租赁费用,且使用者之间不存在排他性,但存在竞争性。这种模式下只要有闲置的公共自行车,使用者就可以任意使用,而每增加一个使用者,公共自行车的总数量则会减少一辆

,即不存在排他性,但存在竞争性。由于没有租赁收入,政府每年必须投入大量资金对公共自行车进行后期维修、保养。这种模式的优势体现在以下两个方面:第一,政府在公共物品的生产和供给上较其他组织有明显的垄断性,进而使其具备规模优势,可减少交易成本和费用;第二,政府提供公共物品可实现公共物品消费的公正性[15]。免费使用体现出了公共自行车的公益性,但也不可避免地存在以下问题:其一,公共自行车完全由政府提供,当运行系统出现问题时,公众往往认为政府是第一责任人,政府必须承担全部的运行风险;其二,运行过程中大量的财政投入可能会导致政府财政压力过大,甚至出现赤字现象,政府面临着巨大的投资风险。

(二)低收费的准公共物品模式

低收费的准公共物品模式是指使用者在一定时限内可免费使用公共自行车,超过时限后需支付少量费用,且使用过程中存在有限的非排他性和有限的非竞争性。这种模式下公共自行车是介于纯公共物品与私人物品之间的一种独特形式,被称为准公共物品,具有巨大的社会效益和经济效益[16]。整个系统依靠使用者少量的支出以及政府大量的补贴来维持运行,政府扮演了公共自行车服务提供者的角色。前期的建设需要政府投入大量资金,后期运行费用则需要使用者付费与政府财政补贴来共同承担。对准公共物品进行定价并收费可减少政府的财政补贴,减轻政府财政压力,有利于整个系统良性运行[17]。若定价过高、收费高昂,超过了使用者的实际支付能力,大多数使用者将无法负担成本标准,进而难以实现社会福利的最大化,准公共物品公共性的特点也难以体现,最终将导致公共自行车系统运行瘫痪。

(三)高收费的私人物品模式

此模式指公共自行车的运行完全由市场掌控,使用者需支付高昂的租赁费用来维持整个系统运行。这种模式下政府将公共自行车的拥有权和管理权都交还给私有企业,政府不参与或较少干预整个系统的发展与运行,企业拥有了更多选择的权力和灵活的运行方式。针对使用者而设定的高额收费标准可以帮助企业尽快收回投入成本并维持系统后期的运行,但同时企业也必须承担投资风险、收益风险与运行风险。私人物品模式打破了政府垄断的局面,充分发挥了市场机制在公共物品供给中的积极作用,可改善公共物品的数量和质量。但这种私人供给机制的出现会破坏公共物品的属性,使得原本属于社会公共收益的财富转变成投资者的私人收益[18]。公共自行车作为一项准公共物品,其提供的目的就是为了减少城市交通拥堵、方便市民出行。若以私人物品的形式进行供给,其去公共化倾向将弱化政府在公共自行车供给环节中的作用,倒逼供给主体不得不以纯赢利为目的,走企业化的发展道路[19]。私人物品模式下的赢利性特点将取代原有的公共性特点,最终公共自行车将成为部分富裕消费者的专属物品。

三、案例分析与讨论

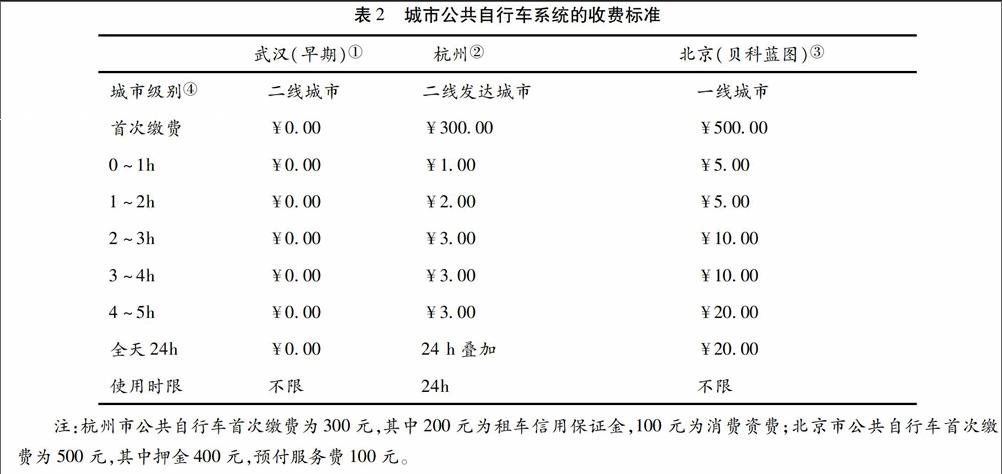

截至2015年底,公共自行车服务系统已覆盖中国31个省、自治区、直辖市,未来公共自行车的投入与使用将会遍及越来越多的城市。在案例的选择上,本文刻意排除干扰因素,均选取大城市或较发达城市作为研究对象。根据已有的参考文献以及相关媒体报道信息,整合各城市公共自行车公司网站发布的信息,加上笔者走访一些地区的实地调研所搜集的资料,选取武汉、杭州、北京三座城市作为典型代表。所选城市的公共自行车收费标准如表2所示。

(一)不收费的公共池塘资源模式(武汉)

武汉市公共自行车系统始建于2009年,以“政府引导+民企运营”相结合的方式运行。首次投入3亿元,由武汉鑫飞达集团和上海龙骑天际公司共同运行,共投放10万辆自行车,建有上千个服务站点。市民在使用前需办理公共自行车诚信卡,持有效证件至各区诚信卡办理中心办理即可,办卡无需支付任何费用,使用过程中也无需支付任何租赁费用,且没有时间限制,诚信卡有效期为三年,三年期满后需重新办理。在这种不收费的公共池塘模式下,政府出让户外广告资源给企业,企业投资运行公共自行车系统且完全走市场化运作路线,市民可免费享受服务。5年后,由于“车辆少、租车难”等问题导致部分站点瘫痪荒废,整个运行系统濒临崩溃。

武汉公共自行车运行系统走向失败有多方面原因,站点规划不合理、车辆调度不及时、车位不足等都是导致武汉公共自行车系统陷入瘫痪的原因。而根本原因则是政府在该项公共服务中扮演了“甩手掌柜”。巨额的财政補贴以及大量的广告牌收入并没有使公共自行车系统良性发展,获得了广告牌经营权后,企业的心思便与公共自行车服务相脱离,本身以盈利为发展路线的企业必然追求利润的最大化。同时,政府监管缺失,导致整个系统中企业权利过于自由,鑫飞达集团的财务状况一直没有公开透明,公共服务成了企业套现的工具。以“市场化”名义将公共服务交由企业最终导致双输的局面:公民没有享受到公益,政府投入也付之东流。公益与逐利是一对天然矛盾,企业可以做到的事情,当然要交给市场,但这并不意味着政府无需监管和掌控,像公共自行车这类公共服务交由企业后,逐利的动机注定无法实现公共服务公益性的特点,政府必须加大监管力度,承担起投入与运营的责任。失去公众信任的政府若不及时整顿改造公共自行车服务,极易使自身陷入“塔西佗陷阱”,未来的各项工作也难以博得公众的信任。

此外,不收费、不限制使用的运行模式也滋生了市民霸车不还的现象。多数市民起初积极配合该项政策,但由于没有还车时间限制,许多市民将公共自行车占为己有,公共自行车成了私人自行车,公共物品成了私人物品。影响自行车偷盗行为治理效果的要素主要表现为:信息、风险和价格[20]。而没有价格约束的公共自行车便成为了市民肆意盗窃的对象,虽然“零收费”体现了公共池塘资源的非排他性,但作为有限资源的公共自行车按照免费的形式向市民开放使用后,资源配置效率必然下降,许多站点因车辆供给不足闲置荒废,公共自行车正外部性最终转变成了负外部性,造成了“公地悲剧”的发生,对于整个社会秩序也产生不利影响。

(二)低收费的准公共物品模式(杭州)

杭州市公共自行车服务系统于2008年5月1日试运行,同年9月16日正式运行,以“政府投入+国企运营”相结合的方式运行,其建设、营运和服务管理均由杭州市公共自行车交通服务发展有限公司统一负责,该公司是隶属于杭州公交集团的一家全资子公司。目前,全市已有3 354个服务点,84 100辆公共自行车

数据更新至2015年12月。,整个系统运行良好,有效地解决了公交出行“最后一公里”问题以及交通“两难”问题,曾获浙江省公共管理十大创新奖、广州国际城市创新奖和网络人气城市奖“双奖”等殊荣。杭州市公共自行车系统运行成功的关键在于合理的公共定价,同时低价收费方式增加了市民的使用成本,减少了部分市民的需求,有效地调节了供求平衡。

杭州市公共自行车服务系统以政府服务的形式进行供给,通过杭州公交集团与杭州公交广告公司共同出资500万元,建立国有独资企业——杭州公共自行车交通服务发展有限公司并全额投资公共自行车服务系统。政府在规划建设、运行维护上投入了大量的资金,地方政府实质上掌控着服务系统的所有权和管理权,同时还承担着运行、投资与收益的风险。后期运行中的收入来源除大量倚靠政府财政投入外,还通过企业广告收入、自行车租金收入和部分专利收入来维持。事实上,租金收入对于整个系统的运行并没有太大帮助,根据杭州市公共自行车服务发展有限公司的调查显示,在租借者中,绝大部分是拥有长期租借卡的杭州市民和长期在杭的外来务工者,租借时间基本在半小时以内,免费租车率超过9671%

数据来源:《杭州市公共自行车交通服务发展有限公司2008-2011年社会责任报告》。。

在低收费的准公共物品模式中,政府發挥了重要作用。萨缪尔森认为,政府有两大功能:一是对公共物品进行供给,二是以收入再分配为目的进行转移支付[21]。显然,公共自行车服务系统的前期建设由政府全部负责,后期运行政府又投入了大量的财政资金,同时在运行监管与政策优惠上政府也给予了大力支持,包括免费提供土地和一些商业资源。政府在公共定价方面又建立了合理的准公共物品价格监管机制,实行梯度定价方式,具有自然垄断属性的准公共物品在经营成本和公共定价方面都达到了合理水平,市民对于公共自行车这项准公共物品的社会认可度大大提高[22]。这种可操作的限制使用的管理模式有效地避免了公共自行车系统“公地悲剧”的发生,又调动了公民使用公共自行车的热情和积极性。

(三)高收费的私人物品模式(北京)

北京市的公共自行车系统早在20世纪90年代就开始运行,有多家私人民营企业提供服务,奥运举办期间得到大力助推并兴盛发展起来,但奥运之后运行状况则急转直下。其中最为著名的方舟公司和贝科蓝图是较为典型的代表,贝科蓝图运行不到5年,公司亏损高达4 200多万元,目前仅靠其他行业利润补贴以艰难支撑运行。与武汉和杭州不同的是,北京市公共自行车完全以民营化供给为主导,政府将公共自行车的产权和管理权全部交付至私人企业,由企业负责整个系统的规划建设、运行维护等全过程,由于企业掌控了大部分权力,企业对于公共自行车的定价则无需经过政府与公众的审核与同意。政府不投入任何财政资金,企业通过市场化的运作方式向消费者征收高昂的租赁费用,用以回收投资成本以及系统后期的运行,企业需自己承担投资风险、收益风险与运行风险等。

北京市公共自行车系统运行失败的首要原因在于采用了完全市场化的运行方式,通过价格杠杆调节供求平衡,产权和管理权完全掌握在私有企业手中,公共自行车的物品属性发生了变化,原本属于公共物品的公共自行车成为了私人物品。其次,政府没有参与到公共自行车这项公益事业中,未给予公共自行车运行商政策支持,企业运行与生存自然举步维艰。最后,高昂的租赁费用导致多数市民无法负担,原本出于公益性进行建设的公共自行车成为了少量有钱人的专属物品。

由于公共自行车计划的审批不需要经过中央政府,各地政府在是否实施、何时实施以及采取何种方式实施该计划上具有很大的自由度和裁量权,同时技术驱动的力量在公共自行车计划的扩散过程中也发挥着至关重要的作用[23]。北京市政府对于公共自行车系统没有给予过多的干预以及财政与政策扶持,完全由私有企业自主发展,企业拥有了各项权利后便滋生垄断现象。一旦垄断出现,价格机制必然存在问题,产品定价也就成了难题[24]。高昂的租赁价格导致使用者大量减少,本身不具有刚性需求的公共自行车便成了无人问津的摆设。公共物品可以采用私人供给的方式向使用者提供,但前提条件是在政府资金的支持下,由政府协助削减交易费用,通过成本分摊的自由市场谈判来完成[25]。政府对公共自行车系统运行不管不问,企业得不到财政扶持,必然选择抬高租赁定价来维持运行,市民负担不起高额的租赁费用就只好放弃使用公共自行车,公共自行车系统运行最终无法延续。

四、结论与建议

公共自行车作为一项准公共物品,在中国投入运行的时间并不长,许多城市仍在不断寻找最适合自己的发展模式与定价模式。无论不收费的武汉模式还是低收费的杭州模式,政府始终都希望能够借助公共自行车来缓解城市交通压力,解决市民出行“最后一公里”的难题,将公共自行车视为一项社会福利向市民提供。从已经实施该系统的城市来看,定价不合理是导致整个系统运行受阻的根源,免费租赁易导致“公地悲剧”,高昂租赁价格又容易将低收入用户排除在外,因此加快租赁定价改革是发展公共自行车系统的关键。

2015年5月,武汉市重启公共自行车项目,打破以往不收费的租赁模式,同时启动限时监管制度,超过24小时不还车的使用者将被自动拉入黑名单,按照故意占用公共资源交由公安机关依法处置。武汉市自身也意识到不收费的租赁模式已无法延续,其实像武汉这样对公共自行车实行完全免费的城市并不少见,相应的改革迫在眉睫。而采取高价收费的公共自行车租赁模式也需要尽快改革,除降低收费价格外,政府也应积极参与其中,从公共性出发对公共自行车系统进行治理,方便市民出行。

(一)采取低收费定价方式

公共自行车作为准公共物品,经生产并投放使用后,因受自身公益性所限,无法对消费者进行合理收费[26],即不能完全按照市场化的定价标准进行收费。作为弹性需求的公共物品,一旦收费价格高于使用者接受范围,其需求将立即缩减,对于城市交通拥堵的缓解以及解决市民出行“最后一公里”难题的目标将难以实现。公共自行车的租赁价格应该反映出企业的生产和运营成本,尽量使企业保持赢利或微利[27],但作为准公共产品,自身的公益性使其必须承担一定的公共责任与社会责任,为此公共自行车的租赁价格必须保持较低水平,以便体现相应的社会福利性。

(二)财政补贴及时到位

采取低收费租赁模式的公共自行车系统,良性运转的前提是必须依靠政府大量的财政补贴,否者运行商只能通过提高租赁价格来回收成本并艰难维持运行,当租赁价格被抬高后,使用者会感受到经济负担的增加,对于公共自行车的需求自然就会降低,整个系统运行将处于困境之中。北京市的公共自行车服务一直没有政府的参与,企业负责人也渴望政府能够给予一定的财政补贴或者政策扶持,仅仅通过降低公共自行车自身租赁的价格来增加需求显然无法实现企业的赢利。政府供给的主要手段是税收融资[28],杭州市每年从土地出让金中提取一部分投入到公共自行车运行中,财政补贴不仅帮助公共自行车系统维护运行,同时对租赁价格的管控也有一定的帮助。政府补贴和定价防止了公共自行车从行政垄断到个人垄断的发生[29],真正体现其公益性特征。

(三)政府必须政策扶持

除了财政补贴的大力支持外,政府也需要制定相应公共政策扶持其运行发展,包括给予一定的土地资源扶持、简化项目审批流程等。对于还未开通公共自行车系统的城市来说,可采用政府先动模式[30],政府应率先对公共自行车进行投资,同时在政策上给予企业照顾,以政府的力量带动整个系统的发展与运行。后期运行中,政府可以不提供大量财政补贴,但政府必须提供政策帮助,所谓“给政策不给钱”。

(四)发挥公私合作制优势

传统理论认为,政府需要承担公共自行车计划、设计、建设、运行、维护、定价等所有环节,而在这种国有垄断经营模式下,公共自行车的租赁定价需有限考虑公共利益而不是实际成本水平[31]。政府对公共自行车进行“一揽子”的管理后,其最大的难题在于过大的财政压力与负担,通过公私合作的方式可以有效地减缓财政压力,同时可以分担运行中的各项风险。公私合作制在利益上可以共享,但政府对私人企业的监管不能松懈,更不能放之任之,否则将会发生私人垄断,定价就会偏离公益性,公共服务就可能成为企业谋取利益的工具。

(五)尝试多种定价方法

目前国内的公共自行车租赁价格基本上是按照租赁时间进行梯度收费,这种单一方式的定价方法不仅难以提供足够的资金维持系统运行,同时也不能有效地调节供求平衡。计时定价的目的主要在于敦促使用者及时归还车辆,而对于公共自行车的定价还可以采用高峰负荷定价法、计程定价法等。不同地区的收费标准也应当有一定的差距,就如同发达国家的物价会偏贵,欠发达国家的物价不能与发达国家直接看齐一样[32]。一线城市可以根据自身的物价水平以及人均收入来适当调高租赁费用,二线城市和三线城市则要适当调低租赁费用。

公共自行车系统目前在中国还处于起步阶段,相关的运行模式、定价方法、后台维护等都还存在着很大的改进空间。作为一项准公共物品,公共自行车应充分体现其公共服务的目标,在定价的选取上应考虑以满足公众需求为首要任务,运行过程中政府要执行严格的监管,不能完全由企业自由发展,同时各项配套设施建设更要做到便民化,力争为改善城市交通拥堵问题和解决环境污染问题发挥一定的作用。本研究仅从定性分析的角度选取了三个较为典型的城市作为研究对象进行剖析,缺乏定量分析的成果。关于公共自行车的定价研究,未来还需要更多学者从定量分析的角度进行深入研究。参考文献:

[1]FISHMAN E,WASHINGTON S.Bike share:a synthesis of the literature[J].Transport Review,2013,33(2):148-165.

[2]DEMAIO P.Bikesharing: History,impacts,models of provison,and future[J].Journal of Public Transportation,2009,12(4):41-56.

[3]SHAHEEN S A,GUZMAN S, ZHANG H.Bike sharing in Europe,the Americas,and Asia: Past, present, and future[J].Transportation Research Record:Journal of the Transportation Research Board,2010,1: 159-167.

[4]鄧万春,王晓珏.汽车空间与城市交通拥堵[J].兰州大学学报(社会科学版),2015(5): 31-37.

[5]何保红,徐康明,何民.基于出行链的城市公共自行车服务模式研究[J].城市问题,2014(8):68-73.

[6]ZHANG L,ZHANG J.Sustainable bike sharing systems: characteristics and commonalities across cases in urban China[J].Journal of Cleaner Production,2015,97: 124-133.

[7]石晓凤,崔东旭,魏薇.杭州公共自行车系统规划建设与使用调查研究[J].城市发展研究,2011(10): 105-114.

[8]FISHMAN E,WASHINGTON S.Barriers to bikesharing: An analysis from melbourne and brisbane[J].Journal of Transport Geography,2014,41: 325-337.

[9]钱佳,汪德根,牛玉.城市居民使用市内公共自行车的满意度影响因素分析——以苏州市为例[J].地理研究,2014(2): 358-371.

[10] NAKAMURA H,ABE N. Evaluation of the hybrid model of public bicyclesharing operation and private bicycle parking management[J].Transport Policy,2014,35: 31-41.

[11]潘海啸,汤言易,麦贤敏,等.公共自行车交通发展模式比较[J].城市交通,2010.8(6): 40-43.

[12]王在涛.城市公共自行车系统管理模式分析[J].城市发展研究,2013(9):93-97.

[13]王欢明,李鹏.城市公共自行车服务民营化供给模式比较研究[J].中国软科学,2015(6): 56-66.

[14]陈共.财政学(第六版)[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[15]滕世华.公共治理视野中的公共物品供给[J].中国行政管理,2004(7): 90-94.

[16]HEINEN E,MAAT K.Commuting by bicycle: An overview of the literature[J].Transport review,2010,30(1): 59-96.

[17]张国兴.关于准公共物品定价的机理分析[J].价格理论与实践,2005(6): 32-33.

[18]刘秉镰,刘维林.准公共物品私人供给机制的博弈分析——以中国交通基础设施投资为例[J].中国软科学,2007(8):145-151.

[19]郑谦.论准公共物品的去公共化倾向[J].重庆社会科学,2007(1):103-106.

[20]刘圣中.公共治理的“自行车难题”——政府规制中的信息、风险与价格要素分析[J].公共管理学报,2006(4):70-75.

[21] SAMUELSON P. Pitfalls in the analysis of public goods[J].Journal of Law and Economics,1967(10):199-204.

[22]方德斌.不确定信息下准公共物品社会认可度与政府管制政策——基于电网运行的证据研究[J].管理世界,2012(10): 94-106.

[23]马亮.公共服务创新的扩散:中国城市公共自行车计划的实证研究[J].公共行政评论,2015(3):51-78.

[24]冯俏彬,贾康.权益—伦理型公共产品:关于扩展的公共产品定义及其阐释[J].经济学动态,2010(7):34-42.

[25]MONTGOMERY M R.Market failure,government failures,and the private supply of public goods: The case of climatecontrolled walkway networks[J].Public Choice,1999(3): 403-437.

[26]趙燕菁.公共产品价格理论的重建[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2010(1):46-54.

[27]杨华.城市公共事业公共定价与绩效管理[J].中央财经大学学报,2007(4):21-25.

[28]沈满洪,谢慧明.公共物品问题及其解决思路——公共物品理论文献综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2009(6):133-144.

[29]郭丹.准公共产品定价机制的理论思考[J].经济体制改革,2014(6):154-158.

[30]王茜,万青.准公共物品私人参与供给下的社会收益及政府政策有效性研究[J].经济科学,2009(6): 71-78.

[31]王俊豪,付金存.公私合作制的本质特征与中国城市公用事业的政策选择[J].中国工业经济,2014(7): 96-108.

[32]余斌.公共定价的经济学分析[J].当代经济研究,2014(12): 21-27.