变换练习法提高乒乓球运动员击球落点控制力的实验研究

顾 楠, 黄 睿

(1.上海体育学院 中国乒乓球学院,上海 200438; 2.上海体育学院 运动科学学院,上海 200438)

变换练习法提高乒乓球运动员击球落点控制力的实验研究

顾 楠1, 黄 睿2

(1.上海体育学院 中国乒乓球学院,上海 200438; 2.上海体育学院 运动科学学院,上海 200438)

运用变换练习法,对乒乓球运动员击球落点准确性的控制力进行实验研究。设立乒乓台内、台角、台外3个击球落点目标,考察2周变换练习干预前后以及实验组与对照组被试击球落点准确性的差异。结果显示,实验组和对照组对台内目标的击球落点准确性均显著提高,实验组被试显著提高了对台角的击球准确性。表明台外目标练习是一种有效提高乒乓球运动员对台角目标击球落点控制力的方法。

乒乓球运动员; 变换练习法; 击球落点; 控制力

Author’s address 1. China Table Tennis College, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China; 2. School of Kinesiology, Shanghai University of Sport, Shanghai 200438, China

落点是乒乓球技术质量的五大要素之一。在实战中,运动员按照自己的技战术意图对击球落点进行灵活控制是调动对手、获取比赛主动性的重要手段。因此,提高运动员击球落点的准确性和稳定性成为乒乓球技能练习的重要任务之一[1]。

变换练习是指在练习某一类运动技能时,增加任务环境和技能实现方式的变化性。与之相对应的是固定练习,即在一个相对固定的任务环境下重复同一个动作。比如,在离洞口2 m处重复练习高尔夫球的推杆技能就是固定练习,而离洞口不同距离处练习推杆属于变换练习。固定练习有助于巩固某个动作技术结构,而变换练习有助于提高运动技能对环境变化的适应性。对于开放性运动技能,多数研究认为变换练习比固定练习更有效,这一现象可以通过Schmidt的图式理论解释。

基于信息加工的人类运动技能控制理论认为,在极短时间内完成的运动技能主要受开放环路的控制,即运动程序控制,也就是个体从长时记忆中提取相应的运动程序,程序所包含的指令集通过神经肌肉的协调运动完成技能动作,其间无须反馈的调节[2]。在乒乓球运动中,由于每次来球的方向、速度,击球的力度、方向等均不同,因此运动员击球时中枢系统调用了概括化的运动程序(Generalized Motor Program,GMP)以及相应的运动参数。Schmidt的图式理论认为,个体在练习某一特定类型的运动技能时,他们在长时记忆中储存了肌肉活动与动作结果之间的函数关系或规则,即图式,包括GMP编码和特定的参数[3]。同一个GMP结合不同的运动参数就可以完成不同环境下的同一类动作。GMP的建立是实现技能迁移的必要条件。研究发现,变换练习有助于GMP的形成[4],而固定练习不利于运动图式的建立。比如,要求被试练习将高尔夫球推入2 m和4 m这2种距离的洞,通过练习被试可以较好地完成3 m距离这一新的(需要技能迁移)推杆任务。相反,被试只练习2 m,或只练习4 m,就不能很好地完成3 m的推杆任务。

变换练习法是用于乒乓球击球落点准确性训练的一种常用方法,比如,在练习中设置多个落点的击球目标可以有效提高运动员的击球落点质量;但是,对于球台角的落点练习,仍缺少有效的训练方法。在实战中,台角落点通常会对对手造成较大的威胁。由于受乒乓球项目规则限制,球出台就算失误,运动员在缺少把握的情况下,往往趋于保守而不敢将球击到角上。根据上述图式理论,将变换练习法用于提高运动员将球击到台角的技能水平,不仅需要在较近处设置一个落点目标,还要在较远处设置一个落点目标。尽管较远的目标已在台外,但是在练习中有意识地将球打到台外较远的目标,可以有助于运动员感知击球力量和球落点的关系,促进该运动图式的建立,提高击球技能运动程序的牢固性。为此,本研究拟通过实验干预,检验这一练习方法的有效性。

1 研究方法

1.1 实验对象 某业余体校参加乒乓球训练的28名青少年运动员,年龄12~14岁,运动年限(5±2.6)年,运动水平均在国家二级运动员以上,其中男性16名,女性12名。在实验前将被试随机分为实验组和对照组,每组14人,男女均为8名和6名。

1.2 实验方法 在实验期间,被试正常参加每周6 d、每天4 h的乒乓球专项训练。实验组和对照组在每天的训练后增加一组300次的击球落点准确性练习,所需时间约20 min,持续2周,每周6 d。本实验的干预练习方法是由教练员发出上旋长球,被试在近台以正手拉攻的方式回击,将球击到指定区域。实验组的练习任务分为台内A(直径为10 cm的圆形区域,图1)、台角B、台外C(离球台角30 cm外侧直径20 cm区域)3个目标,每组练习3个目标区域的击球各50次,按台内A、台角B、台外C顺序交替完成2组。对照组的练习任务为台内A和台角B 2个目标,每组练习50次,按台内A、台角B顺序各完成3组。

在实验干预前后对实验组和对照组被试进行击球落点准确性的前测和后测。前测在实验干预前1 d进行,后测在干预实验结束后1 d进行。

图1 实验任务目标A、B、C的位置示意

测试方法:在室内乒乓台的一侧安置一台乒乓球发球机(Nittaku 989-H),由发球机发上旋长球,被试在球台另一侧近台用拉攻的方式击球,将球击到对侧球台指定的2个区域:区域A在球台内,离左侧边线与底线各40 cm处为中心目标点,以该点为圆心画1个半径为10 cm的圆。区域B为台角,以台角为圆心画直径为10 cm递增的同心圆3个。被试先完成20次以区域A为目标的测试,休息2 min后,再完成20次以区域B为目标的测试。采用2台高速摄像机(240帧/s)记录球飞行的轨迹:一台安置于与台面相同高度从水平方向拍摄,用于采集乒乓球与球台接触的时间点;另一台在台面区域A的垂直上方向下拍摄。2台摄像机时间同步后采用视频分析软件采集乒乓球在球台上的落点位置和垂直投影面内的移动速度。

击球成绩的计分方法:目标区域A的击球准确性评价为每球落点与圆心的直线距离,目标区域B的击球准确性采用等级评分法,落入最内圈计3分,第2圈计2分,第3圈计1分,其他位置或出台均计0分。

1.3 数据统计 采用SPSS软件对击球准确性进行重复测量一个因素的2(实验组与对照组)×2(前测与后测)的方差分析,检验实验干预效果。显著性定在0.05和0.01这2个水平。

2 结果与分析

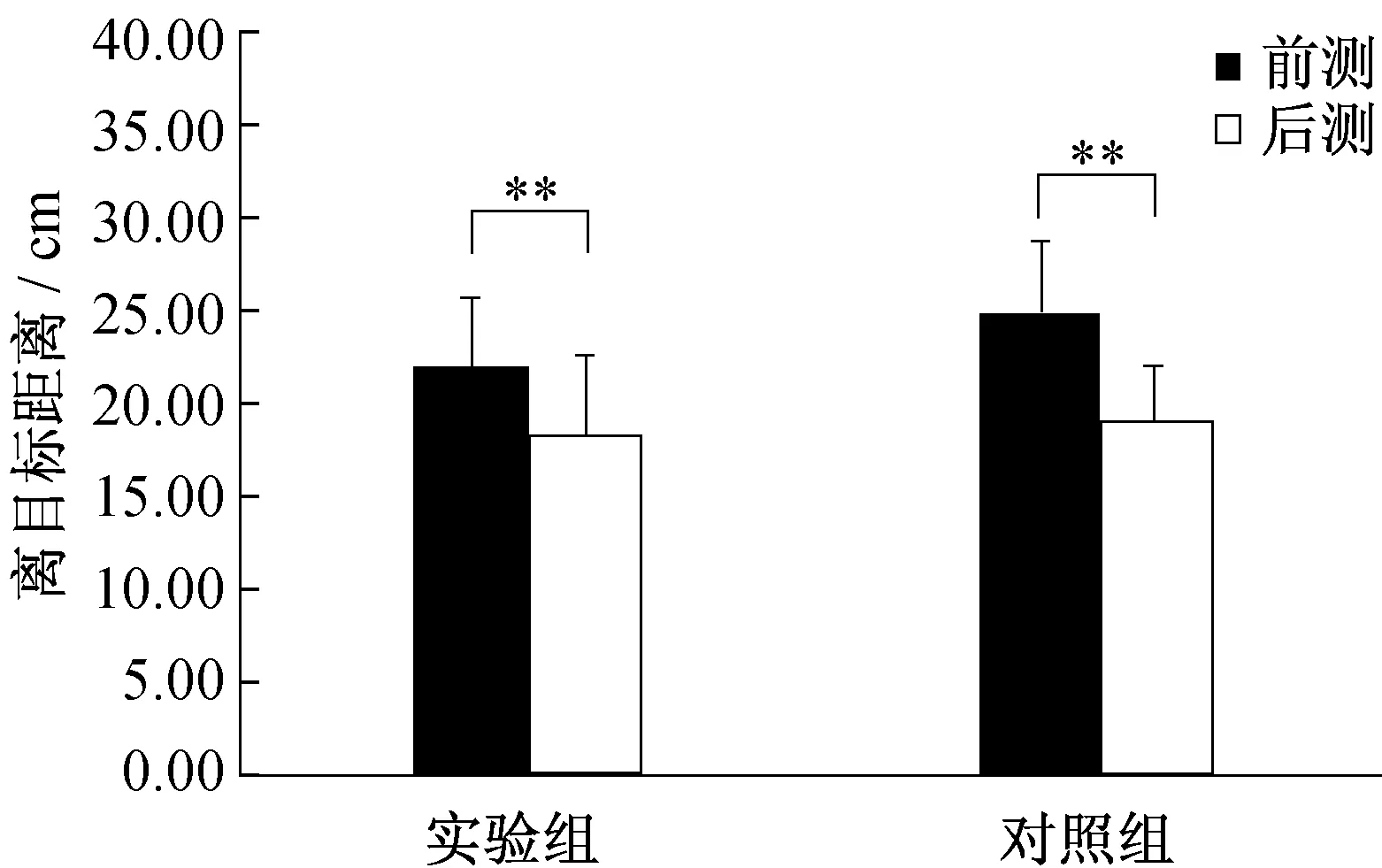

2.1 台内落点的准确性 实验组和对照组对台内指定点(A)的击球落点准确性结果如图2所示。2×2的两因素方差分析结果显示:实验干预(组内)主效应显著,F(1,26)=15.17,P<0.01,η2=0.37;实验分组(组间)主效应不显著,F(1,26)=3.35,P=0.08,η2=0.11;两因素间的交互作用不显著,F(1,26)=0.75,P=0.40,η2=0.03。表明通过1周练习,实验组和对照组被试对区域A的击球落点准确性均有显著性提高。

2.2 台角落点的准确性 实验组和对照组对台角(区域B)的击球落点准确性结果如图3所示。2×2的两因素方差分析结果显示:实验干预(组内)主效应显著,F(1,26)=22.94,P<0.01,η2=0.47;实验分组(组间)主效应不显著,F(1,26)=2.31,P=0.14,η2=0.08;两因素间的交互作用显著,F(1,26)=8.08,P<0.01,η2=0.24。简单效应检验显示,实验组的前后测差异显著,t=4.46,P<0.01,对照组的前后测差异不显著。表明通过1周的练习,实验组对台角(区域B)的击球落点准确性显著性提高,而对照组对台角的击球准确性无显著变化。

图2 实验组和对照组针对台内目标(A)的击球落点准确性

Figure 2. Hitting accuracy of the placement to the in-table target(area A)between the experimental group and the control group

图3 实验组和对照组针对台角目标(区域B)的击球落点准确性

Figure 3. Hitting accuracy of the placement to the table-corner target (area B) between the experimental group and the control group

2.3 球速的变化 考虑到运动技能实施中存在动作速度与准确性的权衡问题,对本研究的球速进行统计。干预练习前后实验组和控制组被试在击球落点测试中球落台前的垂直投影面的移动速度如表1所示。击打台内目标(区域A)测试时,对球速的两因素方差分析结果显示,实验分组主效应、前后测主效应以及它们的交互作用均不显著,F值分别为0.91、1.33、0.23,P>0.05。采用同样的方法,对击打台角目标(区域B)测试时的球速进行两因素方差分析,结果显示:实验分组主效应、前后测主效应显著以及它们的交互作用均不显著,F值分别为0.25、3.70、0.03,P>0.05。对球速变化的统计结果显示,被试在击打台内和台角目标时,2组被试在干预练习前后的击球速度尽管在均值上有所下降,但无统计学意义。即被试击球落点准确性的显著提高不能用击球速度的下降解释,尤其是击打台角目标时,实验组的准确性显著增加,但在球速上,对照组的下降幅度相对更大。

表1 被试在不同测试任务条件下球在垂直投影面的移动速度(M±SD) m/s

3 讨论

3.1 变换练习法促进运动技能的学习 变换练习是对同一种运动技能的多种动作方式的练习,有助于运动技能的获得、保持和迁移。McCracken等[5]曾要求2组被试练习一种快速将手臂移动到指定距离的任务,一组采用固定练习法,另一组采用变换练习法。结果显示,在练习初期变换练习组的操作成绩不如固定练习组,但在新的任务下(迁移测试),变换练习组优于固定练习组。Shea等[6]的研究要求被试练习一种用手产生特定握力的实验任务,对比了变换练习和固定练习条件下被试的技能学习效果差异,发现变换练习组成绩较好。近期,Zetou等[7]对足球训练以及Hernández-Davo等[8]对网球训练中的研究均发现变换练习法有助于技能的获得。Guilherme等[9]从脑神经关联角度对变换练习法的优点进行了总结和回顾。本研究结果显示,对乒乓球击球落点准确性的控制练习,变换练习法显著提高了被试的击球落点准确性;同时,这一技能的提高并没有以降低击球的速度为代价。变换练习更有助于练习者辨别动作与结果的精细化感知,在长时记忆中建立稳定的概括化运动程序(GMP)。由于乒乓球的飞行轨迹、路线、旋转等具有多变性,尽管运动员可以采用同一种击球技术将球击到预设的目标,但击球的力量、角度在每次击球时都会有所不同,这就需要运动员具备较高的运动技能的迁移能力。运动技能的熟练性的一个重要表现就是运动技能的迁移。变换练习法有利于技能的迁移,促进概括化运动程序的建立并使之和运动参数结合,产生灵活多样的运动效果,更有助于这种技能的掌握。3.2 乒乓球练习中的落点设置 在乒乓球练习中,设定多个击球落点是一种常用的方法,符合变换练习法的主要特征。本研究的创新之处是在乒乓球台外设置了一个目标。这在传统的乒乓球训练实践或科研论文中尚未见到。实际上,这涉及变换练习法的“变化范围”问题[2]。变换练习法的变化范围不能太大也不能太小。Schmidt的图式理论认为,变换练习可以促进神经肌肉与动作结果之间关联规则的建立,即概括化运动程序(GMP)的形成以及在不同环境下的参数选择规则。①变化范围过大会涉及不同的GMP,比如个体练习将一个物体投掷到3 m处的一个目标与投掷到30 m处的一个目标是用不同的GMP实现的,即属于2种不同的技能。变换练习法是针对一种运动技能的练习。②变化范围过小,比如,练习投掷3 m和4 m,练习者对超出这一范围的(比如5 m)投掷任务就不能很好完成。合理的变化范围应该是尽可能包含各种情况,比如3 m、4 m、6 m的准确性练习就能提高5 m投掷的准确性。

受乒乓球规则限制,运动员必须把球打到对方的球台面上,因此在练习时,落点的变化范围就被限定在台内[1]。球台角处于这一范围的边界。在训练时,如果运动员的击球落点在近边界处出界,就会得到一个负面的反馈,使得下一次击球时趋于保守。从动作技能的稳定性分析,在边界的内侧与外侧都是好球。根据图式理论,运动员要提高将球击到台角或边线的能力,平时练习中落点目标的变化范围应该大于台面限制。本研究特地扩大了击球的落点范围,在球台外侧设置目标,有利于运动员掌握击球动作与落点间的关系,体验把球打到台外目标时用力方式与感觉,反过来可以加深对击球GMP的掌握,提高打台角的准确性。本研究结果显示,对于台内目标,实验组和对照组的准确性都有显著提高,但对于台角目标,只有实验组有显著提高。说明合理的变化范围是变换练习法实施的重要一环。

3.3 变换练习法的运用 变换练习法是针对同一种技能的练习,即基于同一种GMP的技能。在乒乓球练习中,正手、反手、削球、攻球等这些可能属于不同的技能,因此要区别对待。变换练习法的几种任务如何组合,按什么样的顺序进行,这还涉及随机练习、组块练习、系列练习等方法[9],本研究未作具体探讨,一般来说随机练习更有效,这有待于今后进一步研究。有研究结果显示,变换练习法在练习初期,练习者的成绩较固定练习差,但经过一段时间的练习,变换练习法的优势会表现出来[10]。除了乒乓球以外,在其他项目教学训练中,教练员也同样需要思考针对不同的技术动作和技能要求,设计合理的变化练习手段,提高运动技能的教学和训练效果。

4 结束语

变换练习法有助于提高乒乓球运动员对球落点的控制能力,在练习中设置台外目标为击球落点的专门训练方法,可以有效提高运动员将球击到台角的准确性。

[1] 陈德林.乒乓球12区落点训练的实验研究[J].成都体育学院学报,2000,2(26):86-88

[2] Schmidt R A,Lee T D.Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.)[M].Champaign,IL: Human Kinetics,2005:32-48

[3] Schmidt R A.A schema theory of discrete motor skill learning[J].Psychological Review,1975,82: 225-260

[4] Shapiro D C,Schmidt R A.The schema theory: Recent evidence and developmental implications[M].In J A S Kelso,J E Clark (Eds.).The Development of Movement Control and Coordination.New York:Wiley,1982:130-164

[5] McCracken H D,Stelmach G E.A test of the schema theory of discrete motor learning[J].Journal of Motor Behavior,1977,9:193-201

[6] Shea C H,Kohl R M.Specificity and variability of practice[J].Research Quarterly for Exercise and Sport,1990,61:169-177

[7] Zetou E,Papadakis L,Vernadakis N,et al.The effect of variable and stable practice on performance and learning the header skill of young athletes in soccer[J].Procedia - Social and Behavioral Sciences,2014,152:824-829

[8] Hernández-Davo H,Urbán T,Sarabia J M,et al.Variable training:Effects on velocity and accuracy in the tennis serve[J].Journal of Sports Sciences,2014,32(14):1383-1388

[9] Guilherme M L,Herbert U,Tércio A S,et al.Repetition and variation in motor practice: A review of neural correlates[J].Neuroscience and Biobehavioral Reviews,2015,57:132-141

[10] Zipp P G,Gentile A M.Practice schedule and the learning of motor skills in children and adults: Teaching implications[J].Journal of College Teaching & Learning 2010,7(2):35-42

Experimental Research on the Application of Variable Practice to the Improvement of Ball Landing Control of Table Tennis Players∥

Gu Nan1, Huang Rui2

The study used the experiment method of variable practice to test the table tennis players’control over the ball landing spot accuracy. With 3 specified landing spot, that is, inside of table, corner of table, outside of table, as the hitting targets, the effect of variable practice was examined by comparing the accuracy of ball landing spot before and after the intervention between the experimental group and the control group for 2 weeks. Results showed that both of the experimental group and the control group significantly improved the hitting accuracy of the in-table target, but only the experimental group significantly improved the hitting accuracy of corner of table. This study proved that the practice of establishing an out-table target is an effective way to increase the landing spot control for the table tennis players.

table tennis player; variable practice; ball landing spot; control force

2016-09-10;

2016-11-28

顾楠(1983-),男,江苏南通人,上海体育学院讲师;Tel.:13818009425,E-mail:gunan19830124@hotmail.com

G846

A

1000-5498(2017)02-0091-04

DOI 10.16099/j.sus.2017.02.015