压饼及湿热工艺对白茶品质和抗氧化活性的影响

张 丹 任 苧 李 博 屠幼英

(浙江大学茶学系,浙江 杭州 310058)

压饼及湿热工艺对白茶品质和抗氧化活性的影响

张 丹 任 苧 李 博 屠幼英*

(浙江大学茶学系,浙江 杭州 310058)

茶饼便于保存和携带,茶叶在压制及湿热工艺中对其品质的影响也是茶叶加工中值得研究的问题。本文探究了压饼和湿热工艺对政和白茶特征成分和抗氧化活性的影响。选取政和白毫银针、白牡丹、贡眉和寿眉茶样,以及寿眉在压饼三个阶段的茶样为研究对象,测定茶样中的水浸出物、茶多酚、儿茶素、可溶性蛋白质、氨基酸、可溶性糖、黄酮类、茶多糖和没食子酸的含量。结果表明,经过压饼尤其是湿热压制工艺后,寿眉的水浸出物、茶多酚、儿茶素、可溶性蛋白质、黄酮类和没食子酸含量均显著增加,而可溶性糖、茶多糖和氨基酸含量显著降低。湿热处理后,四款白茶茶汤内含物质丰富且抗氧化能力均显著增加,有利于贡眉和寿眉的品质提升,如儿茶素含量及酯型儿茶素比例、汤色明亮度和滋味均有明显改善,而对于相对较嫩的白毫银针和白牡丹则无明显变化。

压制;白茶;生化成分;抗氧化

白茶属我国六大茶类之一的轻微发酵茶,是最早被记载的茶类,也是保持自然气息最多的茶。近年来,在提倡人类未病工程及茶产业、茶文化的推广需求下,白茶以其自然、质朴和健康特点备受关注。白茶压饼工艺解决了白茶自然形态体积较大、不便于包装的缺陷。目前绝大部分饼茶均是先将鲜叶加工成毛茶,再经蒸汽的湿热作用压制成饼[1]。湿热作用,以热传导和水动力为基础,是制茶过程中仅次于酶促作用的主要推动力,可促使内含成分发生丰富深刻的非酶性氧化、分解反应[2],形成不同茶类独特的品质特征。特别是在黄茶闷黄工艺及黑茶渥堆工艺中[3,4,5],湿热作用更为突出[6]。

本文借鉴压饼工艺,研究发现湿热压制处理对白茶品质及特征成分具有显著影响。同时,以政和的白毫银针、白牡丹、贡眉和寿眉四款白茶标样进行湿热工艺处理,探究该工艺对白茶品质特征成分的作用,既丰富了市场,又满足了不同的需求。

1 材料与方法

1.1 试验材料

湿热处理工艺选用的白茶样品是由福建省隆合茶业有限公司惠赠的政和白毫银针(特级)、白牡丹(特级)、贡眉(特级)和寿眉(一级)的白茶样品。压制处理工艺选用的白茶样品是由福建省隆合茶业有限公司惠赠的政和寿眉标样的成品散茶、湿热压制和烘干三道工艺中的茶样。

1.2 实验方法

1.2.1 湿热处理工艺 湿热处理工艺:称取35g散茶至蒸锅上,均匀喷洒2mL蒸馏水,盖上锅盖后用电磁炉加热,蒸45s左右。对处理后茶样进行常规理化成分、抗氧化能力和感官审评分析。实验重复三次。

1.2.2 白茶风味特征化学成分及色差值分析 水浸出物总量测定采用恒重法,可溶性蛋白质含量检测采用考马斯蓝染色法,可溶性糖含量检测采用蒽酮比色法,茶多酚测定采用福林酚法,茶多糖测定采用乙醇回流法,黄酮类化合物测定采用三氯化铝法,上述方法均参考文献[7];游离氨基酸测定参考GB8314-2002方法[8];色差值测定茶汤的浸提同水浸出物,以蒸馏水为对照,采用UltraScan VIS色差仪进行检测,操作方法参照仪器说明书。

儿茶素各单体及咖啡碱含量测定采用岛津LC-2010A高效液相色谱仪HPLC检测[9]。色谱柱为5μ,250×4.6 mm,Diamonsil (钻石) C18柱,检测波长 280 nm,灵敏度为10-2。其中流动相 A:水/乙腈/乙酸=96.5∶3∶0.5(v), 流动相B:水/乙腈/乙酸=69.5∶30∶0.5(v)。A相由70%到15%,B相由30%到85%,共45 min,流速1.0 mL/min。

1.2.3 DPPH自由基清除能力分析[10]将DPPH乙醇溶液(1 mM)2.7 mL,与 0.3 mL不同待测样品溶液混合,充分混匀后于25℃、避光条件反应30 min,后于光径1 cm玻璃比色皿测量吸光值AX。以乙醇代替各样品作为空白对照方法下测定吸光值 A0。100%乙醇溶液空白调零。实验重复三次。

DPPH清除率计算公式为:

DPPH清除率(%)=(A0-(AX- AX0))× 100% / A0

A0为空白对照测得517 nm下的吸光度;AX为待测样品吸光度;AX0为无水乙醇代替DPPH反应液与待测样品反应吸光度。

1.2.4 感官审评[11]根据GB/T 23776-2009标准进行样品感官审评评分。

1.2.5 数据处理 实验数据均采用均数±标准差(mean±SD)表示,应用 SPSS 20软件进行统计分析,方差分析显著性多重比较采用Tukey HSD法进行,P>0.05 表示无统计学意义,P<0.05 表示有统计学差异,P<0.01 表示统计学差异有显著性。

2 结果与分析

2.1 压饼工艺对政和寿眉茶样风味特征化学成分的影响

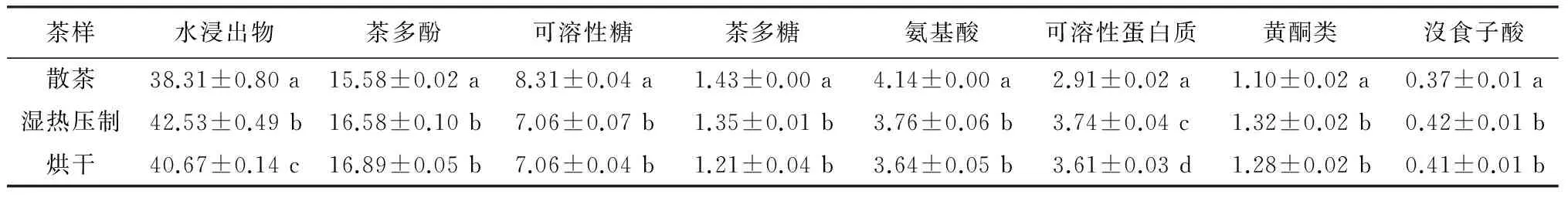

本文以政和寿眉为原料进行压饼处理,并选择在成品茶—湿热压制—烘干三个关键工艺处抽样检测其风味特征化学成分,分析各道工艺对其风味特征化学成分的影响,其含量如表1所示。

表1 寿眉压饼工艺中各生化成分含量(%)

注:同一列中不同的小写字母表示处理间具有显著性差异(P<0.05)。

表1可见,寿眉经过压饼后,可溶性糖、茶多糖和氨基酸的含量显著降低,而水浸出物、茶多酚、可溶性蛋白质、黄酮类和没食子酸含量显著增加。其中茶多酚类含量约增加24%,黄酮类含量约增加16%,可溶性蛋白含量约增加25%。而湿热压制和烘干两个处理间的茶多酚、可溶性糖、茶多糖、黄酮和没食子酸含量变化均呈不显著。

寿眉通过压饼制作,其水浸出物、多酚和黄酮类含量增加,可丰富茶汤的厚度,影响茶汤滋味,而茶汤酚氨比升高可能导致茶汤味浓而涩。其中,氨基酸和儿茶素含量的显著降低,本文推测氨基酸在热作用下与糖类物质发生美拉德或焦糖化反应,一定程度上影响茶叶的色泽,而儿茶素在湿热和压制后处理中发生了氧化和分解反应,从而影响茶汤滋味。

2.2 湿热工艺对白茶风味特征化学成分的影响

通过寿眉的压饼过程发现,湿热压制处理在对寿眉压饼处理过程中的特征性成分含量影响最为显著。本文选取了政和的白毫银针、白牡丹、贡眉和寿眉四款白茶标样进行蒸汽处理,以探究该工艺对风味化学成分的影响,结果如表2所示。

表2 四种白茶湿热处理后各生化成分含量(%)

*表示相应对照组和处理组之间间差异具有显著性、**表示相应对照组与处理组间差异极显著

经过湿热处理,由表2可知,与对照组相比,处理组茶样的含水率、水浸出物、茶多酚、可溶性蛋白质、黄酮类和没食子酸含量均呈增加趋势,而可溶性糖、茶多糖和游离氨基酸含量显著降低,且不同茶样的主成分变化趋势相一致。

湿热作用使高分子等难溶物发生降解生成小分子物质,从而提高了茶汤的浸出率。经过湿热处理的白茶,水浸出物和各其他主要成分含量均呈增加趋势。而可溶性糖和游离氨基酸含量显著降低,推测氨基酸和可溶性糖由于蛋白质水解、茶多糖降解引起含量短暂升高,但后期部分发生美拉德或焦糖化等系列热化学反应导致含量有所降低。

图1 四种白茶湿热处理后儿茶素含量变化

白茶原料老嫩度不同,湿热处理对其儿茶素组分的影响也有所不同。四款白茶处理前后儿茶素组成及没食子酸含量变化见图1,白毫银针和白牡丹经过湿热处理后,其儿茶素含量降低,酯型儿茶素所占比例增加;而原料相对较老的贡眉和寿眉经过处理后的儿茶素含量基本不变,而酯型儿茶素比例降低。此外,结合表2发现,通过湿热处理,四款白茶的没食子酸含量均显著增加。由此本文推测,湿热作用下原料较老的贡眉和寿眉可能是水解反应占主导地位,酯型儿茶素水解形成非酯型儿茶素,导致非酯型儿茶素和没食子酸含量上升。而原料较嫩的白毫银针和白牡丹在湿热作用下,除水解反应作用外可能还产生非酶促自动氧化反应生成氧化产物,导致儿茶素总量、非酯型儿茶素含量及比例减少。

表3 四种白茶湿热处理前后色差值变化

表3所示为四款白茶经过湿热处理前后的色差值变化。白毫银针与白牡丹经过处理后,茶汤明暗度(L*值)无显著变化,而其绿红度(a*值)和蓝黄度(b*值)呈显著增加(P<0.05),即茶汤的红度和黄度显著增加,与上文关于其可能发生氧化反应,形成茶色素的推测相吻合。而贡眉和寿眉经过湿热处理后,茶汤的明暗度极显著(P<0.01)的增加,即表示茶汤的色泽极显著偏明;而蓝黄度(即b*值)也呈显著增加(P<0.05)趋势,绿红度变化并不显著。

2.3 湿热工艺对白茶抗氧化能力的影响

根据表1和表2发现,短暂的湿热工艺会引起白茶中的黄酮和茶多酚含量显著增加,本文通过对处理前后的DPPH自由基清除能力的比较,探究湿热工艺对其抗氧化能力的影响。结果如图2所示。

注:不同小写字母表示在0.05水平上差异显著(P<0.05)。图2 四种白茶湿热处理前后的DPPH清除率变化

如图2得知DPPH反应体系中,不同嫩度的四款白茶的DPPH自由基清除率具有显著差异,且湿热处理后,其抗氧化能力均显著增加。结合本文表2发现,黄酮和茶多酚是白茶中抗氧化能力的主要功效成分,湿热处理有利于其抗氧化活性提高。

2.4 湿热工艺对白茶感官品质的影响

本文分别对四款政和白茶标样的对照组及湿热工艺实验组进行感官审评,并根据GB/T 23776-2009标准进行感官审评评分,得分结果如表4所示。

表4 四种白茶湿热处理后感官审评评分

由表4可知,感官审评发现热蒸汽处理对四款白茶的外形的影响并不明显;香气得分明显降低,湿热处理产生较为明显的水闷味,影响其香气得分;处理组叶底相比于对照组稍发暗,得分略微降低,推测与热化作用下美拉德反应相关。此外,处理组的汤色变化与表3中的明暗度(即L*)相一致,即对白毫银针和白牡丹的汤色影响较小,一定程度上有利于贡眉和寿眉的汤色得分。此外,滋味是白茶审评最为重要的因子,实验发现湿热处理不利于白毫银针和白牡丹的滋味得分,利于贡眉和寿眉的滋味得分。茶汤中儿茶素的含量及酯型儿茶素所占比例反应茶汤的收敛性,儿茶素含量越高且酯型儿茶素所占比例越低,茶汤表现越为醇和,从而影响其滋味得分。湿热处理对茶汤滋味的影响与表2和图1中对其茶多酚、儿茶素含量及比例的影响相一致。

3 讨 论

茶汤的水浸出物包含茶叶中的大部分营养成分,其高低可反映茶叶中水溶性物质的含量,也标志茶汤强度和厚薄程度[12],一定程度的呈现茶汤的滋味、色泽和茶叶的优劣[13]。此外,影响茶汤滋味和色泽的其他影响因素有可溶性蛋白质[14]、可溶性糖、茶多酚、氨基酸的含量,可以提高茶汤的甜醇度、鲜爽味、粘稠度。茶叶在加工过程中及后加工过程中的可溶性糖和氨基酸等物质可转化为挥发性物质,形成香气,影响茶汤香气的形成[15-16]。白茶属于六大茶类中发酵程度较低的茶,其水浸出物及可溶性糖的含量较高,体现出茶汤的色泽嫩黄、滋味甘醇[17],且白茶的等级越高,其茶汤可溶性成分越多,但可溶性糖的相对比例越低。目前,大量研究表明,茶多酚是茶叶中主要的功能性活性成分,具有抗氧化、抗辐射、抑菌等主要功效,其儿茶素组成比例是茶汤苦涩味、爽口味或收敛性的主要因素。

茶叶的湿热作用最早出现在黑茶的渥堆和黄茶的闷黄工艺中[18],压饼工艺最早出现在黑茶的砖茶和普洱茶压饼等加工中[19]。研究表明,渥堆工艺中期以前,茶叶中茶多酚含量呈现出由缓至急的上升趋势,之后再缓慢降低,而茶叶的总糖含量变化相似,前期显著上升,中期开始缓慢下降[20]。随渥堆的时间延长,普洱茶中的茶多糖含量以及水溶性果胶含量总体上呈增加趋势[21]。陈玲等人探究闷黄时间对黄茶品质的影响,发现湿热作用下高分子难溶物发生降解,生成小分子物质,提高茶汤浸出率[3]。周继荣[22]等人研究发现热化学反应促使蛋白质中结合较弱的侧链发生水解和热解作用,使得游离氨基酸含量短暂升高,随后发生氧化缩合以及与糖结合生成香气物质而含量下降。本实验室已有研究发现,对制红毛茶后期湿热作用可引起茶叶内含成分的非酶性氧化反应,从而改善香气,增加鲜爽度,形成了红茶特有的鲜爽、醇浓和收敛性的滋味。

从本文研究结果可见,寿眉在经过压饼工艺后,其水浸出物、茶多酚、可溶性蛋白质和黄酮类含量显著增加,而氨基酸、可溶性糖和茶多糖则显著减少。经过四款白茶茶样湿热处理发现,白茶压饼对其内含物影响的主要变化主要受湿热作用的影响。其中,湿热工艺中温度和相对湿度因素起主要作用,这与湿热作用的热力学及水动力学实质相一致。对四款政和白茶进行湿热处理发现,通过生化活性成分、色差、DPPH自由基清除能力和感官审评发现,其有利于白茶的生化品质,可丰富其内含物质和茶汤厚度,且由于茶多酚和黄酮类含量的增加,处理组的抗氧化功能性成分含量增加,其DPPH自由基清除能力也相应增加[23]。此外,原料老嫩度也一定程度上影响其对品质的影响,研究发现贡眉和寿眉的滋味、汤色通过处理后显著提高,而原料相对较嫩的白毫银针和白牡丹通过处理后,变化并不理想。

综上,对政和白茶进行湿热处理,导致其水浸出物、可溶性蛋白、茶多糖、茶多酚和没食子酸含量显著增加,可丰富茶汤内含物质;而氨基酸、可溶性糖含量显著降低,可能是在水热处理下发生美拉德反应。由于嫩叶中儿茶素的羟基化作用随伸育而增强,酰基化作用随伸育而降低。本文研究猜测,对于原料较嫩的白毫银针和白牡丹,短暂的湿热作用引起其水解和氧化反应,导致儿茶素含量降低、酯型儿茶素所占比例增加、没食子酸含量增加、茶汤红黄度显著增加;而对于原料较老的贡眉和寿眉,则主要是引起水解反应,酯型儿茶素比例降低、没食子酸含量增加、茶汤明度增加。

饼茶便于运输,利于贮存,有良好的市场前景。白茶压饼是一个复杂的生化过程,借鉴黑茶加工中的渥堆发酵工艺和黄茶闷黄工艺中的湿热作用[24],促使茶叶内含物质发生缓慢温和的非酶促氧化反应,相关动力的催化使得白茶饼独有品质特征形成。由于本研究涉及内容有限,白茶压饼过程中其它相关因素对其品质形成的影响、以及加工工艺对其生物活性功效的影响还有待进一步探明。有效的利用白茶的压制及湿热处理,提高白茶的化学与健康品质,是未来白茶饼加工的研究方向。

1 王日为, 张丽霞. 乌龙茶做青过程中香气的动态变化规律. 湖南农业大学学报: 自然科学版, 1999, 25(3): 194-199.

2 施和森. 制茶中的干热和湿热作用. 茶业通报, 1989, (3):8-13.

3 陈玲, 周跃斌, 王准. 闷黄对黄茶品质形成的影响研究. 贵州茶叶, 2012, (2):8-11.

4 Mo H, Zhang H, Li Y, et al. Antimicrobial activity of the indigenously microbial fermented Fuzhuan brick-tea. Journal of Biotechnology, 2008, 136(4):S722.

5 王增盛, 施兆鹏, 刘仲华,等. 论黑茶品质及风味形成机理. 茶叶科学, 1991(S1):1-9.

6 张大春, 王登良, 郭勤. 黑茶渥堆作用研究进展. 中国茶叶, 2002, 24(5):6-8.

7 张正竹.茶叶生物化学实验教程.北京:中国农业出版社,2009:33-53.

8 GB/T 8314-2013 茶 游离氨基酸总量的测定

9 屠幼英, 梁慧玲, 陈暄,等. 紧压茶儿茶素和有机酸的组成分析. 茶叶, 2002, 28(1):22-24.

10 Dudonné S, Vitrac X, Coutière P, et al. Comparative study of antioxidant properties and total phenolic content of 30 plant extracts of industrial interest using DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC assays. Journal of Agricultural & Food Chemistry, 2009, 57(5):1768-74.

11 GB/T 23776-2009.茶叶感官审评方法

12 钟秋生, 林郑和, 陈常颂,等. 烘焙温度对九龙袍品种乌龙茶生化品质的影响. 茶叶科学, 2014, (1):9-20.

13 赖兆祥, 黄国滋, 庞式,等. 陈香茶适制品种筛选研究. 广东农业科学, 2009, (10):54-55.

14 屠幼英.茶与健康.世界图书出版西安有限公司,2011:34-35.

15 黄亚辉, 陈建华, 周筠,等. 不同年代茯砖茶感官品质和化学成分的差异性. 食品科学, 2010, 31(02):228-232.

16 蔡华春. 白茶品质形成研究概述. 茶叶科学技术, 2012, (1):15-17.

17 杨伟丽, 肖文军, 邓克尼. 加工工艺对不同茶类主要生化成分的影响. 湖南农业大学学报:自然科学版, 2001, 27(5):384-386.

18 Shi Z P, Chen Z M. Dark tea in China: a type of post-fermentation tea only made in China. International Journal of Tea Science, 2012:47-53.

19 Zheng W J, Wan X C, Bao G H. Brick dark tea: a review of the manufacture, chemical constituents and bioconversion of the major chemical components during fermentation[J]. Phytochemistry Reviews, 2015, 14(3):499-523.

20 王增盛, 谭湖伟, 施玲. 黑茶初制中主要含氮化合物的变化. 茶叶科学, 1991(S1):29-33.

21 杨新河, 吕帮玉, 毛清黎,等. 黑茶渥堆研究进展. 广东农业科学, 2014, 41(14):95-99.

22 周继荣, 陈玉琼, 孙娅,等. 鹿苑茶加工过程中品质的变化. 华中农业大学学报, 2005, 24(1):88-92.

23 吕娜, 张伟臻, 陈林龙,等. 安吉白茶黄酮抗氧化活性的体外实验研究.毒理学杂志, 2014(5):389-392.

24 杨涵雨. 黄茶闷黄工序及微生物对黄茶品质的影响研究. 湖南农业大学, 2014.

Effect of compressing and heat-moisture treatment on the quality and antioxidation capability of white tea

ZHANG Dan, REN Ning, LI Bo, TU Youying*

(Department of Tea Science, Zhejiang University, Hangzhou, 310058, China)

Tea cake is easy to be stored and transported. It is interesting to study the influence of the pressuring and heat-moisture treatment on the quality of pressed white tea. This study was set to investigate the effect of two processing methods on characteristic components of white tea cake. Four kinds of Zhenghe white tea including Baihaoyinzhen, Gongmei, Shoumei and Baimudan were used in this experiment. It was found that the contents of aqueous extracts, tea polyphenols, catechins, soluble proteins, flavonoids and antioxidant capacity in white tea increased significantly after steaming and compressing treatment, while contents of soluble sugars, tea polysaccharides and amino acid significantly decreased. The effect of heat-moisture treatment on the characteristics of the four white teas showed the same trend. By comparison of the catechins composition, chromatism and sensory evaluation results, it was found that the heat-moisture treatment is beneficial to the quality of Gongmei and Shoumei. Heat-moisture treatment had no significant possitive effect on Baihaoyinzhen and Baimudan.

pressure treatment; white tea; biochemical composition; antioxidation

2016-05-25

张丹(1992年-),女,浙江大学茶学系,在读硕士研究生,从事茶叶深加工研究。*

Youytu@zju.edu.cn

TS272.5+9;Q5

A

0577-8921(2017)01-019-05