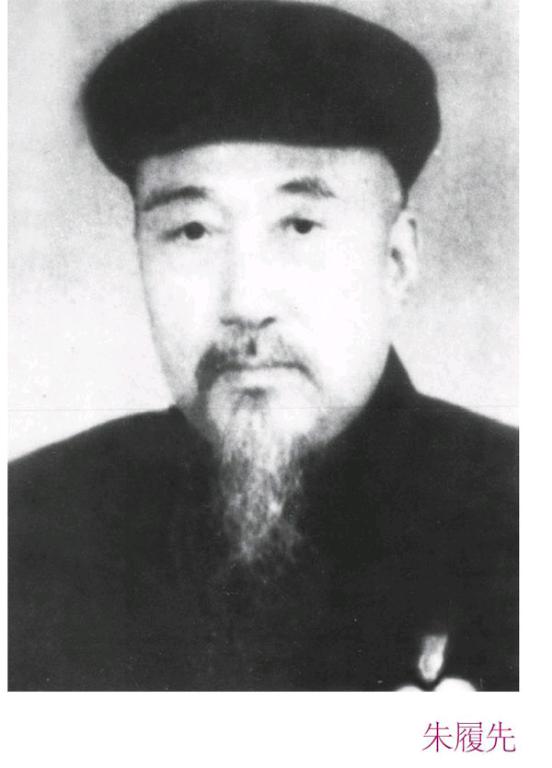

曾祖父朱履先的革命生涯

朱韵

我的曾祖父朱履先是半殖民地半封建社会孕育的一个旧知识分子。早年的他,抱着热爱祖国的赤子之心和救国梦想,在那黑暗社会的十字街头,苦苦寻找着兴国的真理,艰难摸索着前行的道路。认识中国共产党并接受中国共产党的引导是他人生历程中的重大转折,促使他从一名在孙中山就任临时大总统、举行中华民国开国阅兵式时的阅兵总指挥和由孙中山、袁世凯两次授予陆军中将军衔的辛亥名将,成为以陈毅、粟裕为代表的新四军的亲密战友;促使他从一名日本士官学校毕业的日本留学生,成为抗日战争中一名坚定的抗日名贤;促使他从一名由黄兴介绍入会的同盟会会员,成为一名由毛泽东亲自批准的中国共产党特别党员。

朱履先是在60岁时,于抗日战争中,在日寇“清乡”的最艰苦、最尖锐、最危险的1943年加入中国共产党的。从此,朱履先才真正感觉到自己枯木逢春,乞浆得酒。他一扫辛亥革命以来的抑郁、悲观和沉沦,以爱国救民的炽热感情,与共产党生死相交,为人民解放事业毁家纾难。虽然此时的朱履先已经进入人生的晚年期,但这段时间却是他一生中最为意气风发的岁月。他冲过抗日战争的重重烽火,越过解放战争的滚滚硝烟,参与抗美援朝的国际战斗,跨上社会主义建设的时代列车。朱履先所选择的道路,是一条光明的、正确的历史必由之路。

怀揣救国初梦,敬孙文,入同盟

朱履先,名先志,字履先,1884年6月6日出生于江苏省泰兴县(今泰兴市)黄桥镇。他的青少年时期,正是中国向半殖民地半封建社会日趋沦落的时代,中华民族陷入空前严重的危难之中。外国列强入侵的民族危机、清王朝的丧权辱国,给朱履先稚嫩的心灵留下奇惨大痛的伤痕。1902年,他怀揣“武备救国”之梦,以优异成绩获得清廷官费留学的资格,负笈东瀛,进入日本陆军士官学校第五期。

1905年8月,在中国同盟会成立前夕,士官学校学生在东京麴町富士见楼发起中国留学生集会,欢迎孙中山。朱履先冒着炎夏酷暑,早早赶到会场。慕名前来的青年近千人,把不大的会场围得水泄不通。孙中山一身洁白的西装,潇洒而沉稳刚毅,英俊而气宇轩昂。在演讲中,孙中山条分缕析清王朝的腐朽、革命形势的高涨和创建共和的意义,号召革命党人以思想革命、武装暴动和暗杀重臣为行动纲领,不惜以流血为代价,以谋独立而建共和,勉励留日青年以振兴中华为己任,学成归国,献身革命大业。朱履先为孙中山激扬中华正气的人格魅力所倾倒,为孙中山激荡革命风云的无畏精神所折服,他如见云兴霞蔚,“驱除鞑虏,恢复中华”的思想观念孕育胸中。散会时,朱履先挤到孙中山面前请教“如何暴动”,孙中山笑答:“可先入军中或捐官入朝,伺机行事。”随后,朱履先怀着敬仰之情多次拜访孙中山,直接请教问题,并在那里认识了黄兴,关系日趋密切。不久,在黄兴介绍下,朱履先加入了同盟会。

投身辛亥洪流,举义旗,灭王朝

朱履先1908年毕业回国当年,按清廷新规,他先被慈禧太后钦召,继受两江总督端方召见,派任新军第九镇三十四标二营管带,率部驻兵南京。大清的“龙庭恩泽”并没有使朱履先感恩戴德,孙中山和同盟会的革命思想已使他立志反清、恢复中华。

1911年的武昌起义点燃辛亥革命的烈火。朱履先接到原九镇军官柏文蔚带来的孙中山起义方略,即用“武昌事发,风樯阵马,顺昌逆亡”力说九镇统制徐绍桢响应起义。徐绍桢采纳了朱履先的意见,毅然在南京郊外秣陵关举行武装起义,任命朱履先为前敌指挥官,率领九镇官兵进攻南京城,在雨花台与清军守将张勋对决。因清军炮台坚固、弹药充盈,而义军弹药匮乏,每人只有三颗子弹,起义失利。朱履先带领起义残部撤至镇江。在陈其美、宋教仁、程德全的帮助下,整合沪、粤、苏、浙以及镇、淮、扬等地革命军组成江浙联军,推定徐绍桢为联军总司令,乘秣陵关起义之势,再次进攻南京。徐绍桢任命朱履先为江浙联军前卫司令,攻夺张勋在中华门的雨花台炮台。经过近十天的激战,攻破雨花台炮台,身先士卒的朱履先,率领前卫突击队冲到中华门城墙下,架起云梯,第一个杀上中华门城楼。12月2日,江浙联军终于光复南京,一举结束清王朝在江苏的统治,奠定了辛亥革命定都南京的基础。

1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就职临时大总统,取国号为中华民国。朱履先在秣陵关起义和光复南京战役中两度担任前敌指挥官和前卫司令,骁勇善战,威赫清军,雄震联军,深受孙中山的赏识和器重。在总统就职典礼时,孙中山指定朱履先担任中华民国開国阅兵式总指挥,负责奏军乐、指挥阅兵式、鸣礼炮100响。随后孙中山委任朱履先为中央陆军第二师师长兼南京城防司令,领陆军中将衔。不久,孙中山还亲书“中将府”匾额赠给朱履先。

此时的朱履先,身处辛亥革命胜利的兴奋和激昂之中。他追随着孙中山,亲自参与了埋葬千年封建君主帝制的壮烈战斗,亲身参与了中国历史上开天辟地的民主共和国的开创工作,他以为封建帝制已经崩溃解体,孙中山为代表的资产阶级新生力量已经登上中国的政治历史舞台,民主革命已经取得胜利,危难中的祖国已经新生,他的救国梦想已经实现。他怀着从未有过的高兴和自豪,踌躇满志地穿上新的将军服,决心继续跟随孙中山,报效刚刚新生复兴的祖国。

救国梦想破碎,坠渺茫,如烟海

然而,辛亥革命胜利后不久发生了朱履先始料未及的一系列事件,使他的革命激情和救国复兴梦想备受打击。

南京临时政府运行初期,经济困厄。孙中山向外国借款,遭列强百端要挟,财政困难已达极点,严重影响孙中山在南北议和中的决策,使其被迫接受袁世凯的“裁兵”计划。为对抗屈辱的大借款,减轻国家财政压力,朱履先于1912年5月初第一个响应孙中山“裁兵”号召,将二师取消,并将50万裁军费全部捐给临时政府,以充国饷。5月11日,第五师师长刘毅、第二十六师师长杜淮川效法朱履先也发出通电,“设兵本以卫国,今将因壅兵而召亡”,取消刘、杜两个师。5月13日,广东北伐军总司令姚雨平领衔向全国发出“裁军节饷,为天下倡”的通电,发起更大规模的裁撤。为此,5月19日的《时报》刊登政论《又一朱先志之继起者》,高度赞赏朱履先首发裁兵救亡的爱国为民行动。

袁世凯接任大总统后,千方百计拉拢孙中山的一批辛亥骁将,他在1912年九十月间先后授黄兴、程德全、胡汉民等为陆军上将,姚雨平、朱瑞、柏文蔚、徐绍桢、李烈钧、阎锡山、蔡锷、蓝天蔚等为陆军中将加上将衔,蒋作宾、洪承点、陈之骥、冷遹、张作霖、高佐国、朱履先、刘毅、杜淮川、李书城、李根源、章梓、朱执信等为陆军中将。

袁世凯先按孙中山提名,任命朱履先为南京讲武堂堂长,后聘朱履先赴京任总统府参议,但袁世凯对革命党人的屠杀和对外投降卖国的行径,使朱履先拂袖辞职。后经士官学校同学、冯国璋女婿陈之骥举荐,朱履先出任冯国璋的参谋长,不久因与冯政见不合辞职离去。后随柏文蔚参加二次革命和反张勋复辟,再去鄂西创立革命军以图护法,终因失败折回。他去南京找到士官学校同学、时任浙闽苏皖赣五省联军总司令的孙传芳,对他的苛政暴敛提出抗议,孙传芳为拉拢他,请他在沙田局挂职领干薪,朱履先严词拒绝。北洋军阀投靠洋人、复辟帝制、争夺地盘、搜刮民脂、残害人民的黑暗统治,使朱履先逐步看清他们背叛孙中山、践踏民主共和的反动本质,辛亥革命胜利给他带来的国家振兴、民族复兴的希望被击碎。袁世凯的死并没有让他在心灰意冷中看到一线希望之光,救国梦想随着孙中山的逝世而破灭。他心伤意沮地说:“衮衮诸公,寡廉鲜耻,争名夺利,百姓横遭荼毒,国家疮痍满目,金瓯难复了。”朱履先眼前一片漆黑,看不到出路,他带着迷惘和惆怅,从叱咤风云的辛亥革命浪潮的余波中退出军界,退隐故居黄桥。

正气凛然斥奸,初助力,抗日寇

1940年初,大汉奸汪精卫组建伪国民政府,以“苏北委员长”和“江北招讨使”的官职收买朱履先,朱履先嗤之以鼻。1940年春节刚过,汪精卫委派他的连襟、时任伪国民政府秘书长的褚民谊带着“和平军总司令”的委任状和汪精卫的亲笔信再次来到黄桥,请朱履先去南京任职。褚民谊与朱履先在日本留学时相识,但朱履先却把褚民谊堵在门外,当面撕碎汪精卫的信,厉声怒斥:“汪精卫当汉奸,还想拖着我一起去当汉奸!国破就在眼前,怎可偷生屈节,觍颜天壤!”并让褚民谊回告汪精卫:“道不同不相为谋,志不同不相为友。我朱履先是个堂堂正正的中国人,决不认贼作父!”凶残日寇蹂躏中国,民族命运危在旦夕,国势衰败和国破梦碎的苦痛使忧心忡忡的朱履先一时找不到救国的方向,但是一身正气的朱履先决不与卖国求荣的汉奸同流合污。

为了避免汪精卫的报复,朱履先暂避上海。在黄桥时曾有中共特科成员李文运以上海锄奸队名义拜访,朱履先十分欣赏抗日锄奸的行动,两人成了好友。朱履先在上海与李文运多次秘密会面,表达了对共产党抗战主张的赞同。不久,在李文运的介绍和运作下,朱履先资助江都爱国青年陈冀购置枪支近百条,组建“民众抗日委员会”,进行武装抗日。黄桥决战后,李文运进入苏中保卫处,在陈伟达领导下负责新四军隐蔽战线工作,而陈冀的“民抗”武装则编入陶勇的新四军苏皖支队。

结识东进陈粟,赤诚帮,鼎力助

历史的机缘让朱履先与中国共产党相遇了。1940年仲夏,陈毅、粟裕率新四军东进黄桥。当陈毅了解到朱履先的情况后说:“辛亥名将,民国元勋,黄桥第一名流,如此爱国,是旧军人中不可多得的有识之士,应主动登门求教。”陈丕显在《怀念敬爱的陈毅同志》一文中记述了陈毅第一次与朱履先会面的情景:“那天,他拜访朱老先生时,我和管文蔚同志也随同前往。他和朱老先生一见如故。在融洽的气氛中,陈毅同志襟怀坦荡,详细阐述了我党抗日民族统一战线的政策,并揭露了国民党顽固派假抗日、真投降的真面目;朱履先听了深受感动,义愤填膺,痛斥国民党政府丧权辱国的可耻行径,表示愿为民为国鞠躬尽瘁。我们坐在陈毅同志的身边,听着,琢磨着。这是我首次随他和一位有影响的民主人士谈话,是一次难得的学做统战工作的机会。后来朱老先生为抗日救国做了大量工作。”此后,陈毅、粟裕常去朱履先的“中将府”,由于同是军人,又都性格豪爽、心胸坦诚,共同的抗日爱国情操使得朱履先和陈毅、粟裕肝胆相照。那时陈毅只有39岁,粟裕33岁,朱履先却已56岁,但他们很快成为忘年之交和生死挚友。1955年朱履先中风后,陈毅和粟裕数次从北京专程到南京探望;乃至百年之后,由叶飞题写的朱履先纪念墓碑和粟裕的骨灰安放碑并排相邻竖立在黄桥人民公园内供后人瞻仰。

陈毅、朱履先都是围棋高手,两人经常对弈手谈,在频繁的接触中,陈毅向朱履先解读毛泽东《论持久战》和《抗日游击战争的战略问题》的精辟论点,讲述中国共产党的抗日民族统一戰线政策。陈毅披肝沥胆的谈话深深打动了朱履先忧国忧民之心。朱履先爱国抗日的热血沸腾起来,他怀揣着抗日必胜的新梦想,坚定地站到共产党一边,积极投入到抗日活动

中去。

新四军初到黄桥,面临缺乏军饷粮饷、衣食无着的严重困难局面,陈毅焦虑万分,找到朱履先商议。朱履先帮助陈毅顺利通过在通如靖泰地区征收公粮的议案。在开征田赋大会上,朱履先以黄桥首户身份首先发言:“中国的政党,没有像共产党这样为国为民!中国的军队,没有像新四军这样秋毫无犯!共产党、新四军抗日救国,要吃饭,要穿衣。筹集军饷,支援新四军抗日,是我们百姓应尽的责任。我首先响应,保证把最好的粮食拿出来交公粮。”与会士绅纷纷表示“惟履公马首是瞻”,新四军严重缺粮的燃眉之急很快解除了。不久,朱履先又捐款六万银元给新四军,为开辟苏北抗日根据地奠定了物质基础。

当陈毅争取海安名流韩国钧时,朱履先写信向他介绍新四军。后来韩国钧在主持海安和谈时,先邀朱履先入室询问:“你和共产党交往的时间比我长,你觉得陈毅、粟裕这些人怎么样?”朱履先不假思索地说:“从辛亥革命起,我们追随中山先生为的就是立国兴邦,但是直到今天,我还没有看到有什么党派像共产党这样为国为民。陈毅、粟裕就是这样为国为民的赤诚之子!”朱履先的鲜明立场对韩国钧最后站到新四军一边起了重要作用。当时,在苏北地主、资产阶级和广大知识分子阶层中,最具人望的代表人物就是韩国钧和朱履先。随着他俩先后表示对新四军的坚决支持,苏北绅、商、学各界的中上层分子和大批社会名流以及韩德勤军中愿意抗战的将士,也纷纷站向新四军一边,国民党反共顽固派韩德勤丧失了在苏北的政治信誉和阶级基础。

黄桥生死与共,一战胜,定大局

在关系华中抗日存亡大局的黄桥决战即将开始之际,陈毅又一次来到“中将府”。面对将至的恶战,他要再与老将军下一次棋,于纹枰对弈中思考战争的“攻守、纵收与进退”。陈毅以二胜一和大获全胜,局终他从容起身,握住朱履先的手说:“今天特来拜托,支前工作虽有布置,关键时刻还请老将军鼎力相助。新四军将士誓与黄桥人民共存亡。”朱履先坚定地说道:“我朱履先和黄桥民众誓与新四军同生死。支前工作我们一定全力以赴。”

在硝烟弥漫的战火中,朱履先实践着“与新四军同生死共存亡”的誓言。他和陈丕显、管文蔚、惠浴宇一起冒着枪林弹雨,于呼啸的炮火中一边组织民工抢运伤员,为前沿阵地送沙袋加固工事,一边在街上安抚那些惊慌的市民:“新四军是诱敌深入,韩德勤必败,新四军必胜!”1940年10月4日,是守卫黄桥最艰难的一天,炊事员、通讯员都上了前线,浴血奋战的新四军将士们已经一天没吃饭了,朱履先挨门逐户动员群众开门,沿街呼叫:“黄桥的老百姓们,快给新四军烧饭、做烧饼。”黄桥镇上大小商人和黎民百姓见朱履先亲自来请,纷纷行动起来。朱履先一路走一路安排送饭事宜,包括怎么找他算钱、没有面粉的人家由朱家供应等,交代得非常清楚。全镇60多个烧饼炉子火光熊熊,香飘数里。朱履先家做出了第一炉支前的黄桥烧饼,他亲自带领家人送往前线。在朱履先的带领下,黄桥百姓车推担挑,把烧饼、馒头、饭菜从四面八方送往前线。“黄桥烧饼黄又黄,黄黄烧饼慰劳忙”,“同志们呀吃个饱,多打胜仗多缴枪”……《黄桥烧饼歌》在人民的支前热潮中产生了,歌声传诵至今。黄桥烧饼就此驰名大江南北,还入选了开国大典国宴。毛泽东后来也说:“黄桥的烧饼好出名。”战斗结束后,相应的粮食费用全部由朱履先个人结算给黄桥民众。

黄桥决战以新四军彻底胜利告终,陈毅带着喜悦又去“中将府”与朱履先纹枰对坐,三局皆输,陈毅惊奇道:“战前三盘我获大胜,今天却全败北,请教履老是何原由?”朱履先笑答:“胜负源于胸中,大战前的统帅,气可鼓而万不可挫,大胜后的统帅,要杀将骄兵怠之气,方能常备不懈而无往不胜。”陈毅谢说:“黑白江湖,推移应变,谨记履老将军赐送局中

义理!”

1941年冬春之际,日寇侵占黄桥。陈毅约朱履先到农村根据地秘密见面,谈了抗日根据地创建中粮食奇缺的严重问题。朱履先向陈毅表示:“过去不了解共产党。现在亲眼目睹共产党在如此艰难困苦的环境中,为国为民坚持抗日,实在令人钦佩。我决心跟共产党走到底!开辟抗日根据地的困难我一定全力相助!”陈毅感激地说:“凡是对中国革命作过贡献,特别是在党和革命处于困难时期作过贡献的人,党和人民是永远不会忘记他的。”朱履先回到黄桥,很快筹集了七万余斤大米送给陈毅。事后陈毅对朱履先说:“那一年要不是履老的支援,我真不知道怎么过哩!”

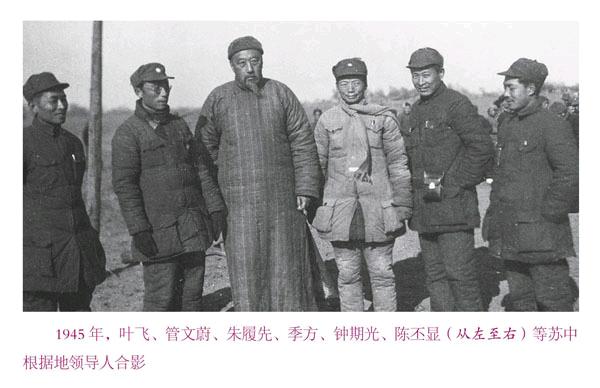

抗战复兴梦想,托付党,献终生

抗日战争时期,朱履先与刘少奇、陈毅、粟裕、曾山、陈丕显、叶飞、朱克靖、管文蔚、惠浴宇、钟期光、刘瑞龙、陶勇、乔信明、萧望东、陈国栋、汪道涵、夏征农、李干成、梁灵光、陈同生、王必成、季方等一大批新四军将领于战火中成为革命挚友。朱履先多次在亲属面前把共产党人和他旧时的军人作比较,不胜赞叹地说:“新四军将领知书达理,彬彬有礼,可战斗时都是身先士卒,无私无畏,这样的军队哪有不胜之理!”他深有感触地说:“有了这样的人,中国国运才有转机,中兴有望。得天下者必共

产党!”

正是从卓越的共产党人为国为民的忘我奉献中,朱履先看到了中国未来的真正希望和光芒,正是在抗日烽火的严峻岁月中,朱履先认识到只有中国共产党才能拯救黑暗中国、实现中华民族复兴之梦的真理,他决心把自己的一切交给中国共产党和人民。1943年10月,年近60岁的朱履先在叶飞、朱克靖介绍下,经陈毅和华中局组织部部长曾山批准加入了中国共产党,并由毛泽东主席亲自批准为中国共产党特别党员。

新中国成立后,朱履先出任苏北抗美援朝分会主席和并省后的江苏省抗美援朝分会主席。面对凶悍的国际强敌,他毫无惧色地说:“中华民魂,壮行天地!”他站在抗美援朝保家卫国运动的潮头,高举爱国主义伟大旗帜,带领江苏人民树自尊,强自信,壮民魂,扬国威,克服民族自卑的“恐美”心理,发动、组织全省各阶层人民,以各种实际行动积极支援中国人民志愿军在朝鲜前线的战斗,显示了中国人民抗美援朝保家卫国的伟大力量,同时也展示了朱履先炽烈的爱国民族精神和大无畏的革命英雄主义胆魄。

朱履先在抗日战争、解放战争、新中国成立后等不同时期,先后由刘少奇提名担任苏北参议会副议长,由粟裕提名担任苏皖边区参议会副议长,由陈毅提名担任苏北行署副主任,还担任了中国人民保卫世界和平委员会江苏分会主席、江苏省政协副主席等职。1945年6月15日,朱履先被选举为赴延安参加解放区人民代表大会的苏中代表;1949年7月,党中央又通知他赴京参加一届全国政协会议和开国大典。但由于患有严重的高血压病,朱履先未能参加这两次会议。1955年3月,他在接见志愿军归国代表团时中风瘫痪;1959年1月,病逝于南京。1956年,朱履先的女婿、时任山东省副省长兼中共济南市委第一书记的杨宣武(刘志丹、习仲勋的战友),因到南京参加华东局会议,在朱履先长子朱宝武、长媳张以谦的陪同下顺道去南京军区陆军總医院探望朱履先,朱履先在谈话中勉励儿子和女婿说,“子孙虽愚,马列主义不可不读”,尽忠国家要“生作衔环,死当结草”,表达了他要永远跟随中国共产党向着祖国振兴、民族复兴的梦想进发,实现他为之奋斗终身的家国梦的决心。

朱履先的一生,是追求真理、不懈奋斗的一生。他不尚空谈,撸袖实干,在中华民族生死危亡关头,遇敌不惧,临危受命,勇挑险担,大义凛然,用鞠躬尽瘁的实践,赴汤蹈火,冲锋陷阵,充分体现了中华正气、民族气节!(编辑 黄艳)

作者:朱履先的曾孙女,江苏省昆山创业控股集团有限公司高级会计师