人力资本积累对京津冀协同发展的影响研究

陈亮+苏建宁

摘要:在京津冀协同发展的过程中,人力资本已成为主导影响因素。为此,在缩小京津冀经济差距、促进三地经济一体化过程中,应合理配置人力资本,创新体制机制,完善人力资本要素市场,促进京津冀人力资本的均衡发展。

关键词:人力资本;京津冀协同发展;均衡化;经济一体化;创新机制;资本市场;产业协同;干中学

中图分类号:F061 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2017)03-0088-08

推动京津冀一体化、有效疏解北京非首都功能、促进京津冀三地间协同发展,是党中央、国务院在新的历史条件下作出的重要战略部署。京津冀三地间地域相邻、人缘相亲、文化相近、交往半径相宜,客观上已经形成了一个资源相互流动、经济相互交叉、社会相互影响的京津冀生态圈。推动京津冀协同发展,不仅是中央决策和国家战略的相关要求,也是京津冀三地间经济社会发展的内在客观需求。作为国内第三大区域增长极,京津冀与“长三角”“珠三角”相比,无论是在经济一体化、贸易一体化还是在人员一体化、技术一体化等方面均存在较大差距。特别是在经济一体化方面,京津冀三地间在经济增长速度、人均收入水平上仍有很大差距,尤其在近十几年的发展过程中,三地间的差距不仅没有逐步缩小,反而呈现逐年扩大之势(张树建,2012;张亚平等,2016)。分析京津冀三地经济发展现状,探究影响京津冀协同发展因素,特别是人力资本要素在促进京津冀经济收敛(又称趋同,convergence)中的作用及对三地经济发展的贡献程度具有重要的理论和现实意义。

一、文献综述

国内学者从不同角度对京津冀协同发展中的问题进行了探究。王静丽(2016)、耿树海(2015)等认为,北京强大的“虹吸效应”和“集聚效应”在区域内形成了“厚己薄彼”的现状。魏进平等(2014)分别从区域关系论、政治体制论、市场论以及文化论等方面阐述了协同效果差的原因。吴群刚等(2009)在分析区域空间、制度安排、顶层规划等因素的基础上,得出了只有从产业协同、人口迁移等方面着手,才能从根本上改变京津冀发展现状的结论。贾冀南(2008)、孙翠兰(2009)等认为,造成京津冀发展不平衡、不协调的因素很多,其中一个不容忽视且需要引起学界、政界高度重视的是人力资本在推动京津冀协同发展,尤其是促进京津冀经济一体化过程中的作用。

关于人力资本对区域经济的促进作用,国内外研究已达成广泛共识,并主要围绕两个视角来展开:一是人力资本与区域经济增长的理论研究视角。Lucas(1988)和Romer(1990)认为,人力资本内生于经济增长的全过程,人力资本不仅具有要素功能,而且还能抑制其他要素的边际递减,发挥出正向外部作用和规模递增效应。Stokey(1991)、Murphy(1992)和Lutz G.Arnold(1998)等在此基础上,相继提出人力资本增长的“干中学”模型、专业化人力资本模型以及“R&D-人力资本”模型等。王金营(2013)和高素英(2005)等人也结合国内实际,完善了人力资本有效劳动模型和人力资本外部模型。二是人力资本与区域经济增长的实证研究视角。Benhabib&Spiegel(1994)和Murphy&Chien(1997)等分别证实了人力资本对经济增长的正向作用。边雅静(2004)、姚先国等(2008)也通过实证分析得出了一致结论。

关于人力资本与区域经济收敛的相关关系,国内外也形成了大量的理论与实证研究。Barro和Sala-I-Martin提出了在区域经济发展中存在σ收敛和β绝对收敛、条件收敛和俱乐部收敛。Michael(2009)以93个国家为样本,证实了人力资本对欠发达国家经济收敛性的显著作用。蔡昉、都阳(2000)和王小鲁、樊纲(2004)等利用国内20世纪八九十年代的数据,分析验证了人力资本作为控制变量对区域经济协同发展的显著作用。

盡管目前人力资本在区域经济收敛中的作用以及人力资本对区域经济的贡献相关研究已取得了较为丰硕的成果,但由于人力资本统计上的偏差(张晓蓓等,2008),研究样本的经济稳态要素不同(许和连等,2007),造成了研究结论的差异化甚至对立。因此,需要针对某一区域的具体情况,选用特定的人力资本数值,开展聚焦式的细化研究,以确保研究结论的说服力和科学性,而目前涉及该类研究的国内外学者并不多(张树建,2012)。

二、京津冀三地人力资本描述性分析

Theodore Schult认为,人力资本是凝聚在劳动者身上通过多样投资方式所形成的知识、技能和体力的集合体,一般人力资本包含教育、培训、医疗(健康)、迁移等多方面的内容。由于反映人力资本水平的各个要素的异质性和独立性,所以无法用标准统一的单位直接对其衡量,需要通过构建一个综合的丰裕评价指标体系,以便直观的对不同区域人力资本水平进行对比分析。

为全面反映京津冀三地人力资本现状,本文将丰裕评价指标划分为六大类:A为教育;B为科技水平;C为职业培训;D为医疗健康;E为人口迁移;F为收入与就业情况。具体描述和细分子指标如表1所示。

从表1可以看出,京津冀三地的人力资本水平参差不齐且差异较大。特别是北京与河北之间的差距,在8项细分子指标中差值倍数均大于2,在“15岁及以上人口文盲数”“年度人均教育经费”“迁入率”“居民人均可支配收入”和“城镇登记失业率”等5个指标中差值倍数甚至大于3。这里面既有历史原因,也有现实问题,北京基于自身经济、政治、文化、科技等方面的优势,在京津冀协同发展中处于绝对强势地位,对天津市、河北省等地产生了强大的“虹吸效应”,且未对周边产生相应的“扩散效应”和“反梯度效应”①。长期以来,人力资本,特别是高端人力资本不断从河北等地流入北京,已经形成了一种循环累积效应②,产生了“路径依赖”,持续拉大了北京与河北等地间的人力资本差距。

三、人力资本与京津冀协同发展实证分析

研究人力资本与京津冀协同发展的关系以及人力资本在其中发挥的作用,需要剖析两方面的问题:一是京津冀三地间是否呈现了经济收敛趋势,且人力资本在这一过程中发挥了怎样的作用;二是如果人力资本有助于弥合京津冀三地间的经济差距、促进三地经济收敛,则人力资本在促进经济发展中具体的贡献程度如何,与其他要素有何不同?围绕以上两个问题,本文展开如下相关实证分析与研究。

(一)模型选取与构建

1. Barro和Sala-I-Martin模型。经济收敛(或趋同)反映的是地区间的收入水平或经济差距,随着时间的推移而逐渐缩小,直至达到一定稳定状态的趋势过程。根据Barro和Sala-I-Martin(1991,1992)的研究成果,可将经济收敛分为σ收敛和β收敛,其中β收敛又根据是否有控制变量,细分为β绝对收敛和β条件收敛③。

σ收敛指的是地区间人均收入水平上的收敛,具体表现为人均收入离差指标随着时间推移逐渐缩小。一般应用标准差、变异系数、泰尔系数、基尼系数等来测度检验地区间经济是否存在σ收敛。本文选取应用最为普遍的标准差和变异系数来直观测度京津冀三地的收敛现象。其中,变异系数的计算方法为:

C.V变异系数=(SD标准差/Mean平均值)×100%(1)

β收敛指的是地区间经济增长率或人均收入增长率上的收敛,具体表现为人均收入相对落后或经济欠发达地区,只有保持相对较高的人均收入增长率或经济增长率,才能随时间推移不断缩小与发达地区的差距。除初始人均收入等条件外,根据是否需要其他经济特征(储蓄率、人力资本、劳动生产率或技术水平等)作为研究的一部分,可将β收敛又分为β绝对收敛和条件收敛。

β绝对收敛的模型为:

[In(Yit)-In(Yi0)]/T=αi+βInYi0+εi

YGROW=αi+βInYi0+εi(2)

在模型(1)中,i表示某一個地区(城市),Y代表人均收入水平,t和0分别代表i地区(城市)期末与期初,[In(Yit)-In(Yi0)]/T可以解释为T时间段内i地区(城市)的年人均收入增长率(可用YGROW缩写表示),β代表i地区(城市)期初人均收入水平Yi0与YGROW年人均收入增长率之间的相关关系,αi为截距项,εi为随机扰动项。当β<0时,意味着Yi0与YGROW之间存在负相关关系,即初期人均收入水平较低的地区(城市),在T时间内有较高的人均收入增长率,可以随着时间推移赶上经济发达地区,地区间的经济水平或收入水平逐渐收敛、趋同。反之亦然,当β>0时,意味着地区间并不存在经济水平或收入水平的收敛现象。

β条件收敛模型为:

[In(Yit)-In(Yi0)]/T=αi+βInYi0+λXi+εi

YGROW=αi+βInYi0+λXi+εi(3)

模型(3)与模型(2)的各个要项基本相同,只是在模型(2)的基础上引入了影响收敛性的控制变量Xi,λ为控制变量的相关系数。一般看来,Xi可以代表人力资本、市场化程度、储蓄率、劳动生产率等。其中,人力资本是其中最重要的要素之一(蔡昉等,2000)。本文也只将人力资本作为控制变量,引入到经济收敛实证研究中。

2. 人力资本有效劳动模型和外部性模型。为有效检验人力资本在促进京津冀经济发展中的具体贡献程度,对比人力资本与固定资本两要素的不同产出弹性,本文应用王金营(2013)的有效劳动模型和外部性模型进行实证检验。

第一,人力资本有效劳动模型。

Yt=AtKtαHtβet

同时对上式两边取对数,可得到

InYt=InAt+αInKt+βInHt+εt(4)

其中,Yt表示某区域t年的GDP,At为常数,Kt表示t年物质资本存量,Ht表示t年人力资本存量,εt表示随机扰动项。α、β分别是物质资本和人力资本的产出弹性系数。一般情况下,α+β=1

第二,人力资本外部性模型。

Yt=AtKtαHt1-αhεβet

同时对上式两边取对数,可得到

InYt=InAt+αInKt+(1-α)InHt+βInht+εt

将该式两边变换整理得到

InYt-InHt=InAt+α(InKt-InHt)+βInht+εt(5)

模型(5)与模型(4)的各个要项基本相同,只是增加了ht人力资本水平变量,β表示人力资本水平的产出弹性系数。

人力资本有效劳动模型与外部性模型的区别在于:有效劳动模型中的人力资本只发挥出了作为生产要素的一般属性,而外部性模型不仅考虑了人力资本的一般要素作用,还将人力资本水平作为独立生产要素纳入其中,充分考虑了人力资本对其他生产要素产生的“外部效应”与“溢出作用”。

(二)指标选取与数据来源

本文选取2000—2015年京津冀三地省级经济数据展开相关研究。选用指标与计算方法如表2所示。

在Barro和Sala-I-Martin σ、β收敛检验以及人力资本有效劳动和外部性模型检验过程中,所用GDP和相关人口总量数据均来自于国家统计局2000—2015年统计年鉴。其中GDP指标以2000年为基准,以GDP总值指数(上年=100)为乘数,按照不变价格计算得出。计算人均GDP指标时所用人口总数,以每年末12月31日人数为准。

由于人力资本包含教育、培训、医疗和迁移等多方面的内容,对人力资本进行全面、科学、精确度量,既是研究的重点,也是难点。目前多数学者采用单一的受教育程度作为衡量人力资本及其水平的指标,难免会带来统计数值的缺漏,造成统计上的偏差。为此,本文借鉴采用国际上较为流行的Jorgenson-Fraumeni(J-F)终身收入法来测度京津冀三地的人力资本存量与水平。该方法主要通过个体预期的终身收入现值来衡量人力资本的存量与水平,实现了对教育、培训、迁移、干中学等人力资本要素的有效覆盖。为保障统计数据的一致性,本文选用《中国人力资本报告(2016年)》(李海峥,2016)中京津冀三地的人力资本总量、人均人力资本用于实证研究。对于报告中缺失的2015年数据,通过线性内插得出。

(三)人力资本与京津冀经济收敛关系实证

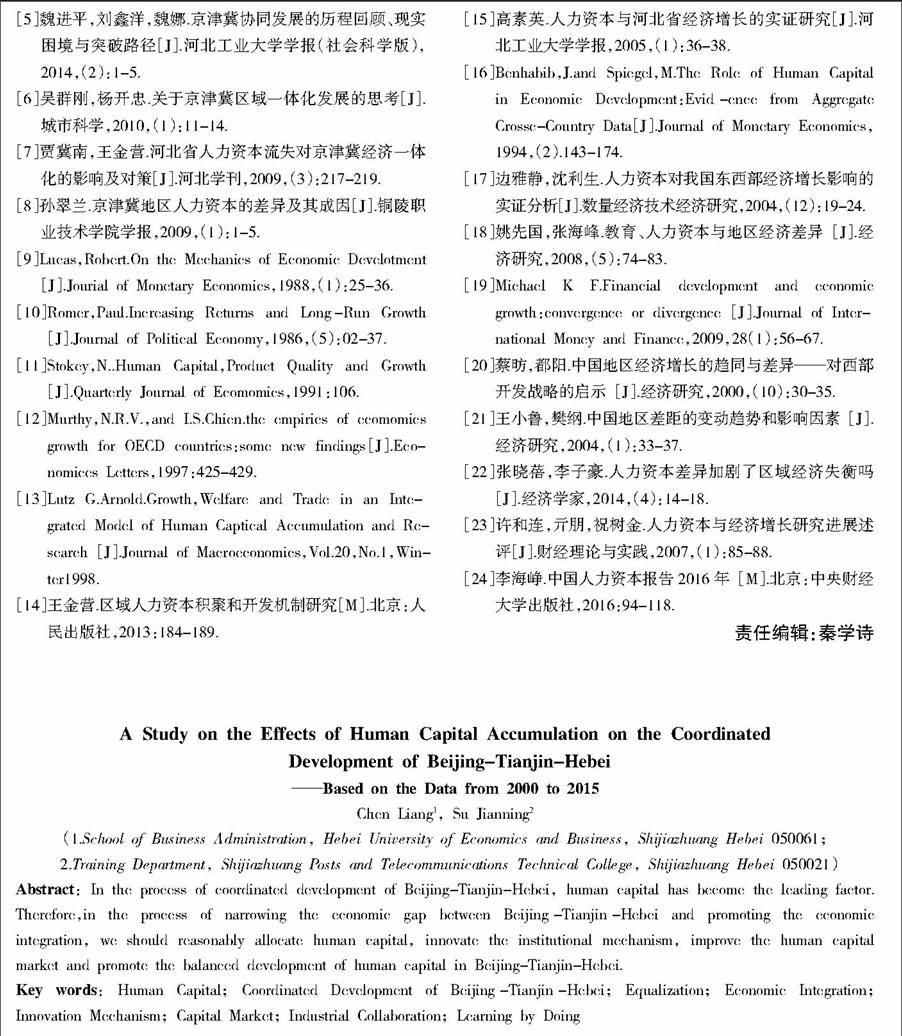

1. σ收敛检验。由Barro和Sala-I-Martin理论可知,检验京津冀三地之间是否存在σ收敛,主要是观察京津冀三地间人均GDP差距是否随着时间推移而逐渐变小。根据2000—2015年的统计资料,可得表3和图1。图1更加清晰直观的反映了京津冀2000—2015年间人均GDP标准差、变异系数的变化波动与发展趋势。从中可知,2000—2015年京津冀三地人均GDP的水平差距呈现不断扩大趋势。其中变异系数自2000年起逐渐下降,在2009年左右出现拐点并开始平稳上升,呈现出阶段性波动。综合分析标准差、变异系数等发展趋势,可知京津冀三地人均GDP的绝对差距并没有随着时间推移而逐渐缩小,反而逐渐扩大。因此,可以判断近年来京津冀三地之间的经济水平并没有呈现σ收敛。

2. β收敛检验。β收敛检验可划分为β绝对收敛和β条件收敛。文中的β绝对收敛,是以T时间段内的年人均GDP增长率YGROW为因变量、以期初Y0人均GDP水平为自变量的线性回归检验。在这一检验过程中,本文将2000—2015年的数据平均每4年划分为一个计算周期,共计4个子时间段。这样一方面增加了样本的统计数量,另一方面也尽可能消除截面数据存在的内生性问题(张晓蓓等,2014)。利用SPSS19工具和最小二乘估计法,对模型②估计可得表4。

从表4中可以看出,常数项和LOG(Y0)的标准化系统分别通过了5%和10%水平下的检验,整体模型的DW也在合理的置信区间,因此检验结果可以接受。其中LOG(Y0)的系数值大于0,反映了初始人均GDP水平较低的地区,并没有获得更高的年增长率。据此,可以说明在2000—2015年,京津冀三地之间并不存在β绝对收敛。

为进一步检验人力资本要素在京津冀三地间的收敛作用,本文将人力资本水平h作为控制变量带入到检验模型中,其中人力资本h的数据为2000—2015年4個子时间段的期初水平。利用SPSS19工具和最小二乘估计法,对模型(3)估计可得表5。

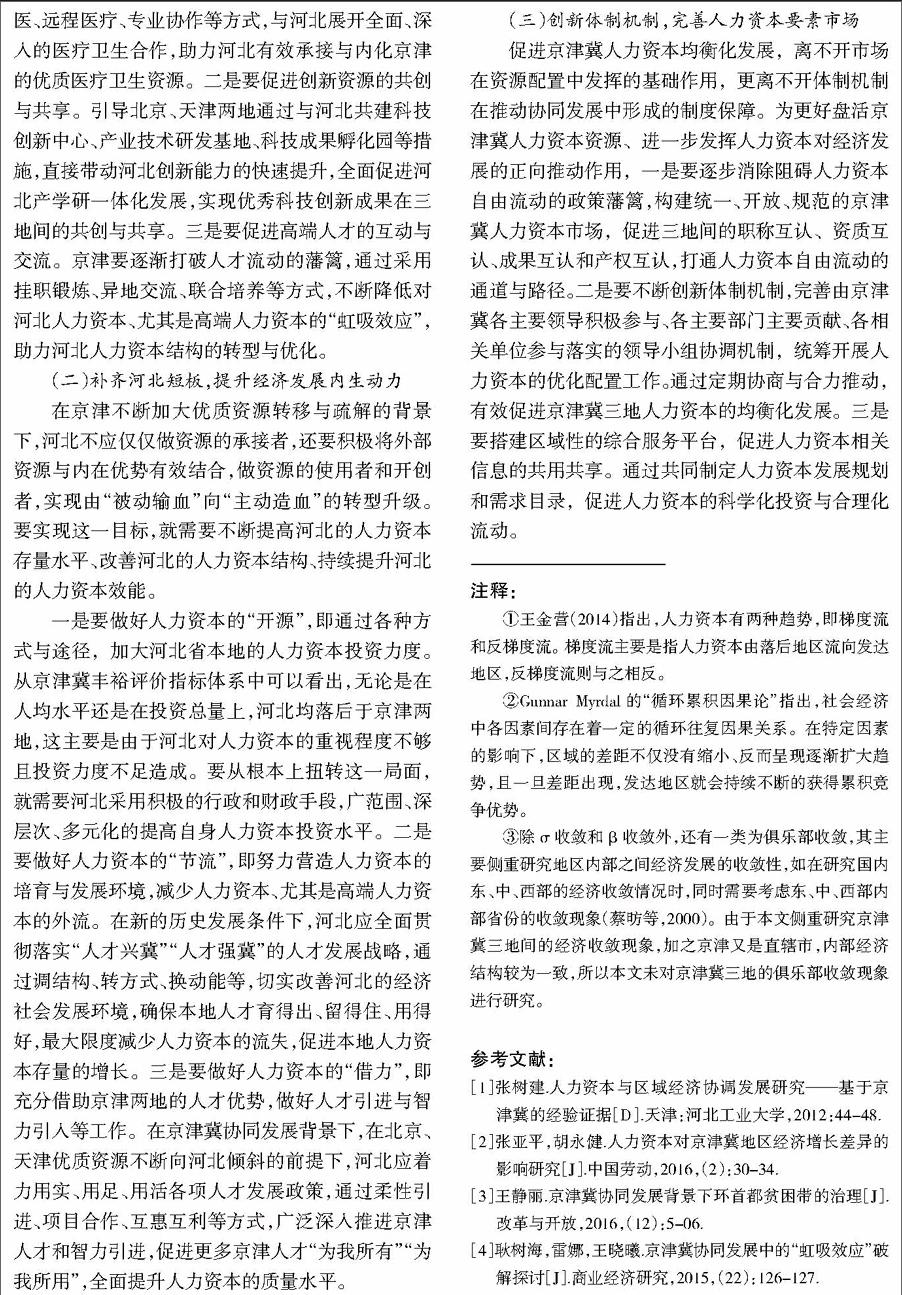

从表5中可以看出,LOG(Y0)和LOG(h0)均通过了10%水平下的显著性检验,整体模型的DW也在合理的置信区间,因此检验结果可以接受。值得注意的是LOG(Y0)的系数为负且LOG(h0)系数为正,表明在人力资本作为控制变量的前提下,京津冀三地之间呈现出了β条件收敛,且人力资本在这一过程中,发挥了正向的促进作用。关于这一结论,也可以从图2的走势图中得到进一步印证。

图2是2000—2015年京津冀三地人均GDP标准差与人力资本水平标准差的变化趋势散点图。从图中可以直观看出,京津冀人均GDP标准差与人力资本水平标准差之间呈现了非常显著的趋同性,即人均GDP标准差高时,人力资本水平标准差也较高,反之亦然。这也从另一个角度进一步证明了人力资本水平与京津冀三地经济收敛性的密切关系。

(四)人力资本对京津冀经济发展贡献的实证

人力资本在缩小京津冀三地的经济差距、促进京津冀经济一体化过程中发挥了显著的正向作用,这一点已经得到证实。但人力资本在京津冀三地经济发展中具体贡献程度如何,与物资资本有何区别,是否很好的发挥了“外部效应”和“溢出效应”?这些问题仍需要通过人力资本的有效劳动模型(4)和外部性模型(5)做进一步验证。

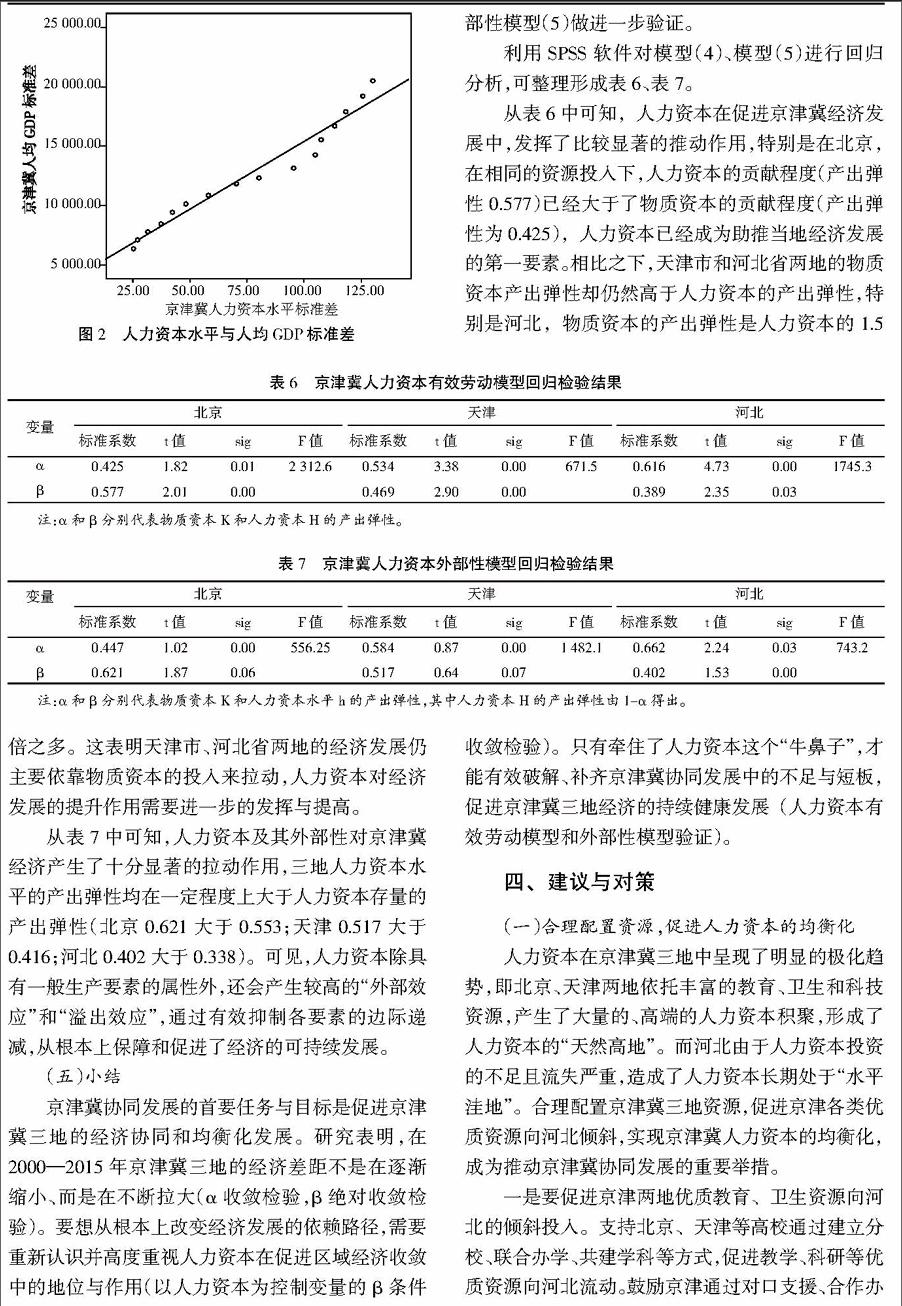

利用SPSS软件对模型(4)、模型(5)进行回归分析,可整理形成表6、表7。

从表6中可知,人力资本在促进京津冀经济发展中,发挥了比较显著的推动作用,特别是在北京,在相同的资源投入下,人力资本的贡献程度(产出弹性0.577)已经大于了物质资本的贡献程度(产出弹性为0.425),人力资本已经成为助推当地经济发展的第一要素。相比之下,天津市和河北省两地的物质资本产出弹性却仍然高于人力资本的产出弹性,特别是河北,物质资本的产出弹性是人力资本的1.5倍之多。这表明天津市、河北省两地的经济发展仍主要依靠物质资本的投入来拉动,人力资本对经济发展的提升作用需要进一步的发挥与提高。

从表7中可知,人力资本及其外部性对京津冀经济产生了十分显著的拉动作用,三地人力资本水平的产出弹性均在一定程度上大于人力资本存量的产出弹性(北京0.621大于0.553;天津0.517大于0.416;河北0.402大于0.338)。可见,人力资本除具有一般生产要素的属性外,还会产生较高的“外部效应”和“溢出效应”,通过有效抑制各要素的边际递减,从根本上保障和促进了经济的可持续发展。

(五)小结

京津冀协同发展的首要任务与目标是促进京津冀三地的经济协同和均衡化发展。研究表明,在2000—2015年京津冀三地的经济差距不是在逐渐缩小、而是在不断拉大(α收敛检验,β绝对收敛检验)。要想从根本上改变经济发展的依赖路径,需要重新认识并高度重视人力资本在促进区域经济收敛中的地位与作用(以人力资本为控制变量的β条件收敛检验)。只有牵住了人力资本这个“牛鼻子”,才能有效破解、补齐京津冀协同发展中的不足与短板,促进京津冀三地经济的持续健康发展(人力资本有效劳动模型和外部性模型验证)。

四、建议与对策

(一)合理配置资源,促进人力资本的均衡化

人力资本在京津冀三地中呈现了明显的极化趋势,即北京、天津两地依托丰富的教育、卫生和科技资源,产生了大量的、高端的人力资本积聚,形成了人力资本的“天然高地”。而河北由于人力资本投资的不足且流失严重,造成了人力资本长期处于“水平洼地”。合理配置京津冀三地资源,促进京津各类优质资源向河北倾斜,实现京津冀人力资本的均衡化,成为推动京津冀协同发展的重要举措。

一是要促进京津两地优质教育、卫生资源向河北的倾斜投入。支持北京、天津等高校通过建立分校、联合办学、共建学科等方式,促进教学、科研等优质资源向河北流动。鼓励京津通过对口支援、合作办医、远程医疗、专业协作等方式,与河北展开全面、深入的医疗卫生合作,助力河北有效承接与内化京津的优质医疗卫生资源。二是要促进创新资源的共创与共享。引导北京、天津两地通过与河北共建科技创新中心、产业技术研发基地、科技成果孵化园等措施,直接带动河北创新能力的快速提升,全面促进河北产学研一体化发展,实现优秀科技创新成果在三地间的共创与共享。三是要促进高端人才的互动与交流。京津要逐渐打破人才流动的藩篱,通过采用挂职锻炼、异地交流、联合培养等方式,不断降低对河北人力资本、尤其是高端人力资本的“虹吸效应”,助力河北人力资本结构的转型与优化。

(二)补齐河北短板,提升经济发展内生动力

在京津不断加大优质资源转移与疏解的背景下,河北不应仅仅做资源的承接者,还要积极将外部资源与内在优势有效结合,做资源的使用者和开创者,实现由“被动输血”向“主动造血”的转型升级。要实现这一目标,就需要不断提高河北的人力资本存量水平、改善河北的人力资本结构、持续提升河北的人力资本效能。

一是要做好人力资本的“开源”,即通过各种方式与途径,加大河北省本地的人力资本投资力度。从京津冀丰裕评价指标体系中可以看出,无论是在人均水平还是在投资总量上,河北均落后于京津兩地,这主要是由于河北对人力资本的重视程度不够且投资力度不足造成。要从根本上扭转这一局面,就需要河北采用积极的行政和财政手段,广范围、深层次、多元化的提高自身人力资本投资水平。二是要做好人力资本的“节流”,即努力营造人力资本的培育与发展环境,减少人力资本、尤其是高端人力资本的外流。在新的历史发展条件下,河北应全面贯彻落实“人才兴冀”“人才强冀”的人才发展战略,通过调结构、转方式、换动能等,切实改善河北的经济社会发展环境,确保本地人才育得出、留得住、用得好,最大限度减少人力资本的流失,促进本地人力资本存量的增长。三是要做好人力资本的“借力”,即充分借助京津两地的人才优势,做好人才引进与智力引入等工作。在京津冀协同发展背景下,在北京、天津优质资源不断向河北倾斜的前提下,河北应着力用实、用足、用活各项人才发展政策,通过柔性引进、项目合作、互惠互利等方式,广泛深入推进京津人才和智力引进,促进更多京津人才“为我所有”“为我所用”,全面提升人力资本的质量水平。

(三)创新体制机制,完善人力资本要素市场

促进京津冀人力资本均衡化发展,离不开市场在资源配置中发挥的基础作用,更离不开体制机制在推动协同发展中形成的制度保障。为更好盘活京津冀人力资本资源、进一步发挥人力资本对经济发展的正向推动作用,一是要逐步消除阻碍人力资本自由流动的政策藩篱,构建统一、开放、规范的京津冀人力资本市场,促进三地间的职称互认、资质互认、成果互认和产权互认,打通人力资本自由流动的通道与路径。二是要不断创新体制机制,完善由京津冀各主要领导积极参与、各主要部门主要贡献、各相关单位参与落实的领导小组协调机制,统筹开展人力资本的优化配置工作。通过定期协商与合力推动,有效促进京津冀三地人力资本的均衡化发展。三是要搭建区域性的综合服务平台,促进人力资本相关信息的共用共享。通过共同制定人力资本发展规划和需求目录,促进人力资本的科学化投资与合理化流动。

注释:

①王金营(2014)指出,人力资本有两种趋势,即梯度流和反梯度流。梯度流主要是指人力资本由落后地区流向发达地区,反梯度流则与之相反。

②Gunnar Myrdal的“循环累积因果论”指出,社会经济中各因素间存在着一定的循环往复因果关系。在特定因素的影响下,区域的差距不仅没有缩小、反而呈现逐渐扩大趋势,且一旦差距出现,发达地区就会持续不断的获得累积竞争优势。

③除σ收敛和β收敛外,还有一类为俱乐部收敛,其主要侧重研究地区内部之间经济发展的收敛性,如在研究国内东、中、西部的经济收敛情况时,同时需要考虑东、中、西部内部省份的收敛现象(蔡昉等,2000)。由于本文侧重研究京津冀三地间的经济收敛现象,加之京津又是直辖市,内部经济结构较为一致,所以本文未对京津冀三地的俱乐部收敛现象进行研究。

参考文献:

[1]张树建.人力资本与区域经济协调发展研究——基于京津冀的经验证据[D].天津:河北工业大学,2012:44-48.

[2]张亚平,胡永健.人力资本对京津冀地区经济增长差异的影响研究[J].中国劳动,2016,(2):30-34.

[3]王静丽.京津冀协同发展背景下环首都贫困带的治理[J].改革与开放,2016,(12):5-06.

[4]耿树海,雷娜,王晓曦.京津冀协同发展中的“虹吸效应”破解探讨[J].商业经济研究,2015,(22):126-127.

[5]魏进平,刘鑫洋,魏娜.京津冀协同发展的历程回顾、现实困境与突破路径[J].河北工业大学学报(社会科学版),2014,(2):1-5.

[6]吴群刚,杨开忠.关于京津冀区域一体化发展的思考[J].城市科学,2010,(1):11-14.

[7]贾冀南,王金营.河北省人力资本流失对京津冀经济一体化的影响及对策[J].河北学刊,2009,(3):217-219.

[8]孙翠兰.京津冀地区人力资本的差异及其成因[J].铜陵职业技术学院学报,2009,(1):1-5.

[9]Lucas,Robert.On the Mechanics of Economic Develotment[J].Jourial of Monetary Economics,1988,(1):25-36.

[10]Romer,Paul.Increasing Returns and Long-Run Growth[J].Journal of Political Economy,1986,(5):02-37.

[11]Stokey,N..Human Capital,Product Quality and Growth[J].Quarterly Journal of Ecomomics,1991:106.

[12]Murthy,N.R.V.,and I.S.Chien.the empirics of ecomomics growth for OECD countries:some new findings[J].Economices Letters,1997:425-429.

[13]Lutz G.Arnold.Growth,Welfare and Trade in an Integrated Model of Human Captical Accumulation and Research[J].Journal of Macroeconomics,Vol.20,No.1,Winter1998.

[14]王金營.区域人力资本积聚和开发机制研究[M].北京:人民出版社,2013:184-189.

[15]高素英.人力资本与河北省经济增长的实证研究[J].河北工业大学学报,2005,(1):36-38.

[16]Benhabib,J.and Spiegel,M.The Role of Human Capital in Economic Development:Evid-ence from Aggregate Crossc-Country Data[J].Journal of Monetary Economics,1994,(2).143-174.

[17]边雅静,沈利生.人力资本对我国东西部经济增长影响的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2004,(12):19-24.

[18]姚先国,张海峰.教育、人力资本与地区经济差异 [J].经济研究,2008,(5):74-83.

[19]Michael K F.Financial development and economic growth:convergence or divergence [J].Journal of International Money and Finance,2009,28(1):56-67.

[20]蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示 [J].经济研究,2000,(10):30-35.

[21]王小鲁,樊纲.中国地区差距的变动趋势和影响因素 [J].经济研究,2004,(1):33-37.

[22]张晓蓓,李子豪.人力资本差异加剧了区域经济失衡吗 [J].经济学家,2014,(4):14-18.

[23]许和连,亓朋,祝树金.人力资本与经济增长研究进展述评[J].财经理论与实践,2007,(1):85-88.

[24]李海峥.中国人力资本报告2016年 [M].北京:中央财经大学出版社,2016:94-118.

责任编辑:秦学诗

A Study on the Effects of Human Capital Accumulation on the Coordinated

Development of Beijing-Tianjin-Hebei

——Based on the Data from 2000 to 2015

Chen Liang1, Su Jianning2

(1.School of Business Administration, Hebei University of Economics and Business, Shijiazhuang Hebei 050061;

2.Training Department, Shijiazhuang Posts and Telecommunications Technical College, Shijiazhuang Hebei 050021)

Abstract: In the process of coordinated development of Beijing-Tianjin-Hebei, human capital has become the leading factor. Therefore,in the process of narrowing the economic gap between Beijing-Tianjin-Hebei and promoting the economic integration, we should reasonably allocate human capital, innovate the institutional mechanism, improve the human capital market and promote the balanced development of human capital in Beijing-Tianjin-Hebei.

Key words: Human Capital; Coordinated Development of Beijing-Tianjin-Hebei; Equalization; Economic Integration; Innovation Mechanism; Capital Market; Industrial Collaboration; Learning by Doing