宁镇扬同城化建设研究

——基于经济一体化的视角

吉丹俊

(1.江苏联合职业技术学院 扬州分院,江苏 扬州 225003;2.南京航空航天大学经济与管理学院,南京 210016)

【区域经济研究】

宁镇扬同城化建设研究

——基于经济一体化的视角

吉丹俊1,2

(1.江苏联合职业技术学院 扬州分院,江苏 扬州 225003;2.南京航空航天大学经济与管理学院,南京 210016)

宁镇扬同城化被正式列入政府规划,这意味着三市的同城化进入正式实施阶段。同城化的最终目的是打破行政区域界限,合理配置资源,达到经济发展的一体化,成为区域经济增长的源泉。文章从经济一体化的视角,对宁镇扬板块的地理空间结构、经济发展以及产业结构这三方面进行现状分析,探讨宁镇扬实施经济同城化的现实基础、面临的障碍和实施路径。

宁镇扬;同城化;经济一体化

2014年8月,江苏省政府正式发布《宁镇扬同城化发展规划》,规划提出,到2015年,三城融合、一体发展的宁镇扬大都市区总体格局基本形成;到2020年,基本建成具有较强活力和竞争力的国际性大都市区。这意味着三市的同城化将进入正式实施阶段;实现同城化需要三城在空间规划、交通规划、产业布局、经济政策以及制度等方面共同协作、全面推进。

一、文献综述

同城化是指随着相邻城市之间交通的便捷化和时空距离的不断缩短,城市间的人才、资金、信息、物质等要素资源逐渐突破行政区域界限,以求在更广的城市群域内流动、配置,因而,在城市群或大都市圈背景下的各相邻城市越来越趋于 “同质”发展的态势,逐渐形成一个紧密联系、共存共荣、互利共赢的新的经济区域[1],也就是同城化的最终目的是打破行政区域界限,合理配置资源,达到经济和产业发展的一体化。随着宁镇扬同城化建设方案被写入政府规划报告以及不断推进,同时经过媒体的广泛宣传,引起了学术界对该板块的关注,当前已有一些文献专注于这一板块同城化的研究。

连远强在总结宁镇扬经济板块产业集群发展现状及存在问题的基础上,结合宁镇扬板块社会经济发展的现实状况与和谐发展的客观要求,为宁镇扬经济板块产业集群和谐联动发展提出了具体的相关政策建议[2]。官卫华等人从宁镇扬同城化视角研究了南京东部地区的功能重组问题,其认为通过对南京东部地区的功能重组可以带动宁镇扬同城化发展,进而不断壮大南京都市圈、竞合长三角[1]。李洁则研究了宁镇扬同城化的路径与阶段性特征,并对当前宁镇扬同城化的建设基础进行了探讨,最终提出了实现宁镇扬同城化阶段性目标的重点任务[3]。陈伟等人通过对宁镇扬板块产业结构趋同和产业结构专业化进行实证分析,发现宁镇扬产业结构存在趋同化现象,宁镇扬制造业的集聚效应明显,并由此提出宁镇扬同城化过程中的可行性策略选择[4]。杨寅等人基于区域比较优势和区域经济发展梯度转移理论,对宁镇扬三市的三次产业进行了比较分析,并运用区位熵法对三市的第二产业所包含的各个产业和部门进行了分析,最后在此基础上提出了三市优势产业间互补性发展的策略[5]。刘粟则从产业协同发展的视角探讨了宁镇扬的区域经济协同发展问题[6]。李祥妹等人以宁镇扬地区为研究对象,基于地理加权回归模型探讨区域经济发展空间及产业特征,并在此基础上提出实现宁镇扬经济同城化的政策建议[7]。

通过对这些文献的研读可以发现,早期针对宁镇扬同城化的研究以定性为主,2012年以来开始有文献使用定量的方法进行研究。但这些研究缺乏对宁镇扬地区空间结构、经济及产业发展的透彻分析。因此,本文将从经济一体化的视角,在对宁镇扬板块现状分析的基础上提出加快宁镇扬经济同城化发展的对策,以期为政府决策提供参考。

二、宁镇扬区域现状分析

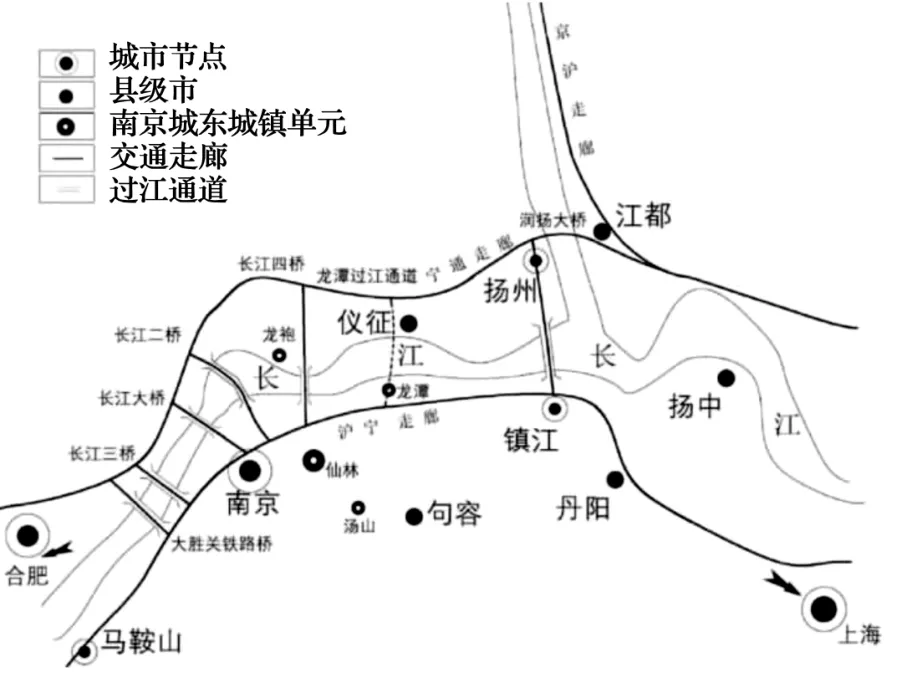

(一)宁镇扬板块空间结构概述

“宁镇扬”指的是江苏省的南京、镇江、扬州这三座城市,他们位于长江中下游地区,其中扬州在长江以北,南京和镇江位于长江以南,扬州和镇江隔江相望,空间上的割据成为制约宁镇扬同城化的主要瓶颈 (见图1),然而,沪宁高速、宁通高速、江北高等级公路、长江二桥、长江四桥、润扬大桥、沪宁城际铁路等一批重大基础设施的建成,进一步解决了制约宁镇扬同城化发展的空间割据问题。

(二)宁镇扬板块经济发展现状概述

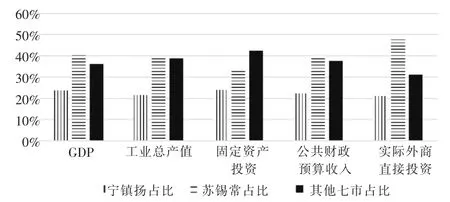

1.宁镇扬板块和省内其他区域各主要经济指标比较

2014年宁镇扬板块地区生产总值 (GDP)为15771.1亿元,占江苏省的比重为23.60%,而苏锡常板块(苏州、无锡、常州三市)占比为40.21%,省内其他7个地级市(徐州、南通、连云港、淮安、盐城、泰州以及宿迁)占比为36.18%;工业总产值方面,2014年宁镇扬板块总额为30125.13亿元,占比为21.46%,苏锡常板块占比为39.74%,其他七市占比为38.80%;在固定资产投资额方面,宁镇扬板块总额为9989.77亿元,占比24.04%,苏锡常板块占比为33.63%,其他七市占比为42.33%;在公共财政预算收入方面,宁镇扬板块总额为1476.44亿元,占比22.30%,苏锡常板块占比39.96%,其他七市占比37.74%;在实际外商直接投资方面,宁镇扬板块总额为59.74亿美元,占比为21.20%,苏锡常板块占比47.68%,其他七市占比31.12%①。各主要经济指标比较情况如图2所示。

图1 宁镇扬空间分布示意图[8]

图2 2014年宁镇扬和省内其他区域各主要经济指标对比

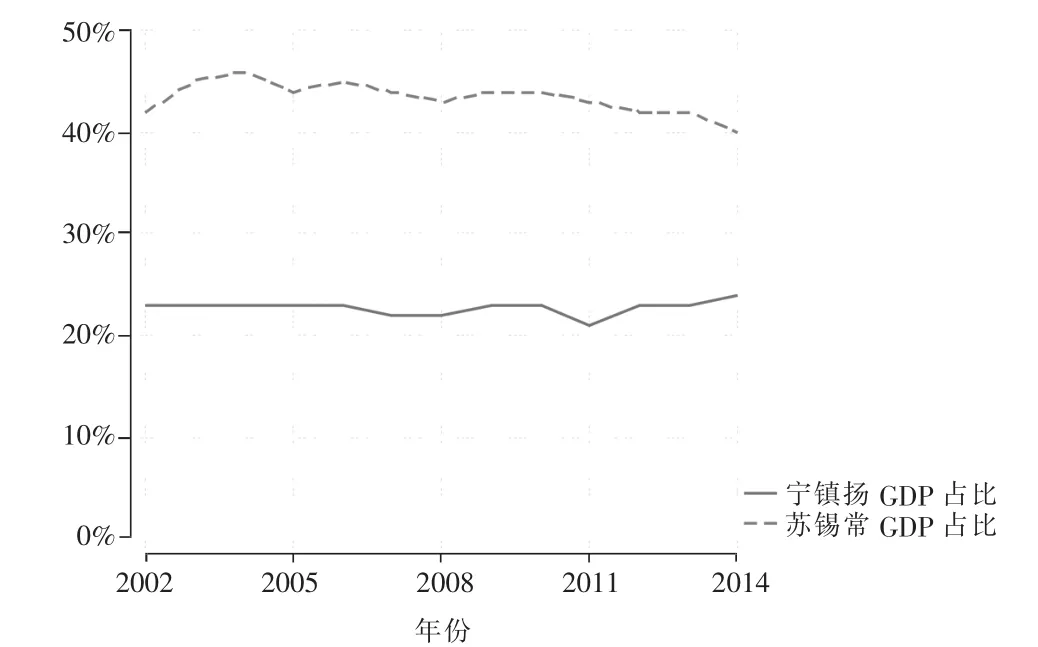

通过2014年宁镇扬地区和苏锡常区域以及江苏省内其他七市的各主要经济指标对比可以发现,除固定资产投资这个指标以外,苏锡常区域的各主要经济指标均处于领先地位,特别是实际外商直接投资这个指标遥遥领先;宁镇扬地区各指标占比在20%左右,这说明宁镇扬地区也占有相当重要的经济地位。同时,通过分别计算宁镇扬和苏锡常地区各年GDP占比情况(2002年至2014年)可以发现:宁镇扬区域各年GDP占比在20%至25%范围内,而苏锡常区域各年GDP占比则在40%至45%之间(见图3),这说明宁镇扬区域和苏锡常区域的经济差距长期存在,如不加快同城化经济建设,打造区域经济竞争力,将和苏锡常板块渐行渐远。

图3 宁镇扬和苏锡常各年GDP占比情况对比

2.宁镇扬板块各市主要经济指标比较

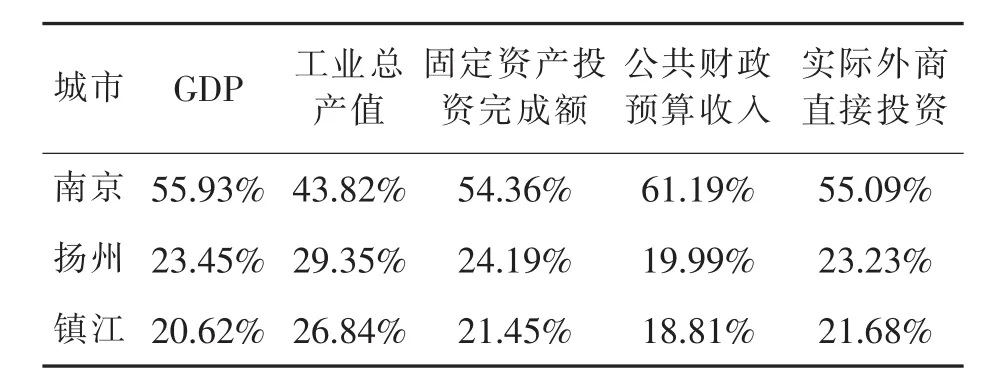

2014年宁镇扬板块的南京实现地区生产总值8820.75亿元,占三市总值的比例为55.93%,扬州实现地区生产总值3697.91亿元,占比为23.45%,镇江实现地区生产总值3252.44亿元,占比为20.62%。宁镇扬板块各市其他主要经济指标对比情况如表1所示。

从表1可以看出,宁镇扬板块三市中,南京的各项经济指标均处于领先地位,扬州和镇江相比略胜一筹,因此在宁镇扬经济同城化进程中,南京将会处于主导地位,发挥其中心城市的带动引领作用。

表1 2014年宁镇扬板块各市主要经济指标对比表

(三)宁镇扬板块产业发展现状概述

1.三次产业构成分析

地区三次产业的构成可以反映地区经济发展的水平。一般认为,随着经济的不断增长,国民经济各产业不论是产值结构还是劳动力结构都会发生变化,产值结构的变化趋势是第一产业占国内生产总值的比重将逐渐下降,而第二产业和第三产业的比重将不断增加,劳动力的变化趋势是劳动力将逐渐从第一产业向第二产业和第三产业转移。在此使用三次产业的产值占比情况来分析宁镇扬板块各城市的产业构成情况,通过对比分析得出相应的结论。

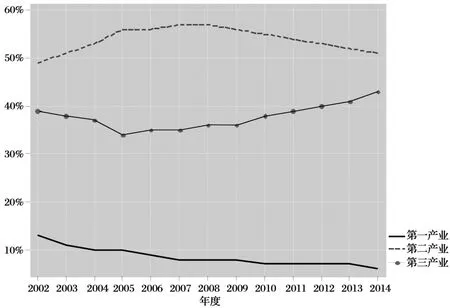

2014年南京市第一产业产值占GDP的比重为2.43%,第二产业占比为41.08%,而第三产业占比为56.49%;扬州市第一产业占比为6.15%,第二产业占比为51%,第三产业占比为42.86%;镇江市第一产业占比为3.73%,第二产业占比为50.15%,第三产业占比为46.12%。从上述2014年各市产业构成情况可以看出:南京市第三产业占比情况已经超过第一产业和第二产业,第三产业占主导地位,而扬州和镇江各产业占比情况基本接近,第二产业占据主导地位,这说明宁镇扬三市中,南京的工业化发展水平最高,镇江和扬州发展水平相似。此外,对宁镇扬三市历年三次产业占比情况的对比可以发现(见图4、图5、图6),南京市从2002年开始,第一产业占比呈逐年下降趋势,2004年后第二产业逐年下降而第三产业逐年上升,并于2008年后第三产业占比开始超过第二产业;扬州市从2002年开始第一产业所占比重也逐年下降,第二产业比重先上升后下降,而第三产业比重则先下降后上升,第二产业比重一直高于第三产业;镇江市从2002年开始第二产业的比重也是先上升后下降,第二产业比重也一直高于第三产业,并且从2005年后第三产业比重逐年上升。宁镇扬三市从2005年开始,第一产业所占比重均逐年下降,而第三产业所占比重逐年上升,这说明三市的经济发展水平及产业转型正逐年深化。

图4 南京市历年三次产业产值占比情况(2002—2014年)

图5 扬州市历年三次产业产值占比情况(2002—2014年)

图6 镇江市历年三次产业产值占比情况(2002—2014年)

2.产业结构趋同分析

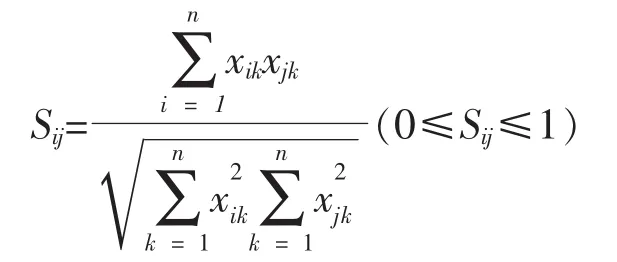

产业结构趋同又称产业同构化,是指在一地区产业结构变动过程中不断出现和增强的区域间结构的高度相似趋势。一般认为,产业同构现象会使得区域内竞争激烈,影响合作,阻碍经济发展;产业结构差异越大,区域产业互补性越强,越有利于区域经济的发展。本文使用联合国工业发展组织(UNDO)国际工业研究中心提出的结构相似系数来测度宁镇扬板块的产业结构趋同现象,其表达式如下:

其中:

i和j表示两个相比较的区域;

Sij表示区域和区域的产业结构相似系数;

Xik表示i区域k产业产值占总产值的比重;

Xjk表示j区域k产业产值占总产值的比重。

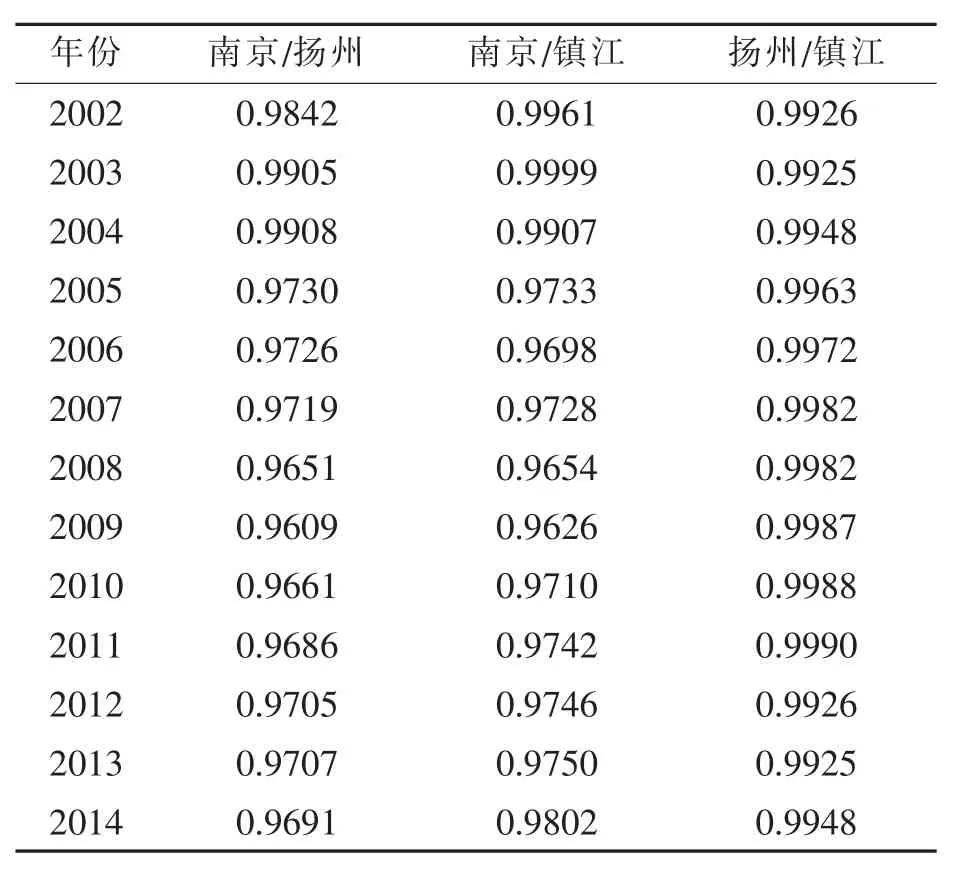

相似系数Sij的值通常介于0和1之间,如果Sij的值越接近于0,则比较区域间的产业同构化程度越低;而如果Sij的值越接近于1,则比较区域间的同构化程度越高。运用宁镇扬三市2002—2014年三次产业产值占比情况可以计算出宁镇扬区域各市两两之间的产业同构系数,如表2所示。

表2 宁镇扬板块各市历年产业结构相似系数

从表2可以看出,南京/扬州、南京/镇江、扬州/镇江历年的产业结构系数都在0.96以上,说明宁镇扬三市的产业结构趋同现象较明显,特别是扬州/镇江历年的产业结构系数都在0.99以上,扬州和镇江的三次产业结构表现出高度的趋同性,产业结构趋同现象越明显,将使得区域内竞争激烈,影响合作,从而阻碍区域经济的发展,因此需要通过同城化协调机制促进区域产业的协调发展。

三、加快宁镇扬经济同城化发展的对策

当前,江苏省已规划三大都市圈:宁镇扬都市圈、徐州都市圈、苏锡常都市圈,基本覆盖江苏省内所有地级市。都市圈的发展应将经济一体化发展、构建整体区域经济竞争力作为首要目标。结合宁镇扬板块的实际情况以及上述分析,提出加快宁镇扬经济同城化发展的对策。

(一)构建地方政府经济合作制,破解“诸侯经济”

宁镇扬三市需要打破本体意识,建立三市经济合作体制,将区域的整体经济发展目标放在首位。

要实现真正意义上的经济同城化或经济一体化,宁镇扬三市应首先立足现实,制定切实可行的区域整体经济发展目标,不再以各自的GDP增长为首要目标,破解“诸侯经济”。其次,制定的目标要统一实施,否则经济同城化将沦为空谈。三市可以在省政府的统一领导和协调下,建立一个经济发展协作委员会,委员会成员由各市主要领导、经济学家以及企业家等成员组成,该委员会将是三市经济决策的最高决策机构,负责区域整体经济发展计划的制定和实施。通过经济发展政策的统一制定和实施,三市形成一个“利益共同体”,共同抵御外部风险,共同参与和其他区域的竞争。

(二)消除行政壁垒,加快经济一体化法制建设

行政壁垒的存在使得要素无法在区域内自由流通,交易成本增加,欧盟区域经济一体化的经验可以供我们借鉴:在欧盟这个多国经济联盟的区域内,商品、资本和劳务能自由流动,不存在任何贸易壁垒。其制定了欧盟宪法,并拥有一个统一的机构——欧盟委员会,来监督条约的执行和政策的实施。虽然欧盟是一个超国家政治范畴的经济组织,宁镇扬经济一体化是一个国家内的经济组织,但是其最终目的都是一样,即增强区域竞争力,实现区域经济的共同增长。

因此,宁镇扬经济一体化体系的建立除了共同经济目标的制定和实施,还需要逐步消除各种行政壁垒,消除商品流通环节的限制,促进资本、劳务以及技术等生产要素的自由流动,资源全面共享,最终形成区域内开放、统一的市场。

同时,经济一体化的法制建设也要跟上步伐,法制是政策实施的保障。欧盟的经验告诉我们,《欧盟宪法条约》的实施是欧盟一体化有效运行的制度保障,参照欧盟的做法,宁镇扬三市应建立在国家法律框架之下以区域自身经济一体化发展为导向的法律法规,使其作为经济发展协作委员会制定和实施经济政策的制度保障。

(三)构建区域统一、协调的财政、投资政策

宁镇扬经济一体化的实现还需要三市构建统一、协调的财政、投资政策。三市政府应根据区域市场经济运行状况,统一编制财政预算,选择相应的预算总量和结构政策,用预算手段去弥补市场缺陷,以谋求区域经济的稳定增长;制定投资政策时结合区域产业发展实际情况和整体经济发展目标,统筹制定投资方针,避免重复投资、过度投资;此外,在招商投资政策的制定和实施过程中也要统筹规划,合理吸收外资,将外商投资真正融入到区域的经济发展中。

(四)强化中心城市的辐射功能

发达国家大都市圈经济发展的经验显示,中心城市的经济辐射功能功不可没,中心城市的地位和作用对于经济区域的形成和发展具有重要意义。中心城市作为区域的核心,具有“心脏”和“头脑”的作用,它与城市周围地区的发展有着紧密的联系。经济中心城市工业化发展到一定阶段后,通过产业结构调整,将相关产业向周边城市经济腹地转移,伴随着人才、资本、技术、信息等高级生产要素向周边城市的转移,产生外溢效应,从而带动周边城市经济的增长[9]。

宁镇扬三市中,南京的经济发展水平、工业化水平以及城市化水平均领先于扬州和镇江,因此在宁镇扬经济同城化进程中,南京应为经济中心城市。宁镇扬经济发展委员会在进行经济发展规划时应立足于发挥南京对于扬州和镇江的经济辐射作用,积极引导部分生产要素逐步向扬州和镇江转移,同时大力发展南京的第三产业,提高技术和知识对南京经济增长的贡献率,确保南京的经济稳定增长。因为国内外的研究都表明,中心城市经济发展滞后就会对区域经济产生瓶颈效应[9]。

宁镇扬都市圈距离上海的距离较近,随着上海在全国乃至世界的经济地位逐渐提高,上海都市圈的范围在不断扩大,宁镇扬三市都会受到上海的经济辐射,因此宁镇扬三市应抓住机遇,充分利用上海的经济辐射效应,加强和苏锡常经济圈的联系,推动区域经济的增长。

(五)协调区域基础设施建设,降低要素流动成本

根据集聚经济原理,快速交通和信息网络是未来城市间联系的主要基础设施,交通和信息可达性较高的节点和轴线地区成为主要的城市化地区,并由此建立崭新的时空概念,促进核心城市和新兴城镇快速发展。

交通是联系都市圈城市间经济活动的动脉和纽带,根据国际经验,高效、低污染和密集的交通网络是解决大城市交通问题的最有效的途径。当前,宁镇扬三市的城际交通主要依靠公路运输,只有南京和镇江之间有高速铁路连接,然而高铁票价相对较贵并且高铁站位置又相对偏远,这些因素制约了三市间的快捷交流。因此,应加快启动南京至镇江、南京至扬州间的地铁或轻轨建设,加快建设扬州至镇江高铁站。此外,从长远来看,也可建设镇江与扬州间的地铁连接线。轨道交通的发展将使得三市间的快捷交流成为可能,经济联系更加紧密,大大加速经济一体化进程。

在信息交流方面应加速信息资源共享平台的建设,降低信息交流成本。一是实现三市区域内的通信同费,固定电话统一使用“025”区号,区内同费,取消移动电话在三市之间的漫游费;二是三市电台、电视台实现联动互播,增进三市人民之间的相互了解;三是整合区域现有信息网络结构,共同搭建高性能的信息网络基础传输平台、区域性电子政务与公共信息网络平台、企业信息管理平台和电子商务平台,实现信息网络的同城化[10]。

(六)协调产业发展,积极打造区域优势产业集群

宁镇扬三市的产业结构趋同现象较明显,特别是扬州和镇江,产业结构趋同现象越明显,越不利于区域内的经济合作,因此三市需要根据区域的整体经济目标进行相应的产业结构调整,南京应重点发展现代服务业,将劳动密集型产业逐步向扬州和镇江转移。

都市圈的发展还要重视培育产业集群,形成若干产业优势地区,因为产业集群是区域经济的支点,区域经济发展水平的高低取决于能否形成一个或多个有特色的、有竞争力的产业集群。宁镇扬三市应在现有各自产业集群的基础上寻求合作,优势互补,加强资源整合,实现产品的精准配套、产业链的延长,提高产业集中度,打造具有竞争力的区域性产业集群,如可以考虑在石油化工、汽车及零部件、船舶制造以及电子信息产业等领域进行合作,形成宁镇扬地区沿江产业集群。

注释:

① 所有总量数据均为当年价格,所有数据来源于《2015年江苏省统计年鉴》和《2015年中国城市统计年鉴》。

[1]官卫华,叶斌,王耀南.宁镇扬同城化视角下南京东部地区功能重组[J].城市规划,2011(7):61-67.

[2]连远强.宁镇扬经济板块产业集群的联动发展研究[J].华东经济管理,2009(5):5-8.

[3]李洁.宁镇扬同城化战略的路径与发展任务[J].淮阴工学院学报,2012(5):61-65.

[4]陈伟,史艳娜,韦金河.宁镇扬产业结构趋同化与专业化的实证分析[J].江苏农业科学,2012(6):410-413.

[5]杨寅,王静,秦兴方.宁镇扬经济板块产业互补性发展的实证研究[J].华东经济管理,2012(2):19-22.

[6]刘粟.“同城化”框架下宁镇扬地区产业协同发展的理论与实证研究[D].南京航空航天大学,2013.

[7]李祥妹,杜渐,沈建芬.基于地理加权回归模型的宁镇扬地区同城化研究[J].经济经纬,2016(1):14-18.

[8]官卫华,叶斌,王耀南.宁镇扬同城化视角下的南京城东城市空间结构与功能重组:思考和建议[J].江苏城市规划,2010(9):15-23.

[9]丘杉,郭楚.发挥大珠三角中心城市对泛珠三角的辐射作用[J].珠江经济,2004(12):2-8.

[10]李明彩,王刚,苗虹.关于加快推进沈抚同城化发展的战略思考[C]//繁荣·和谐·振兴 :辽宁省哲学社会科学首届学术年会获奖成果文集,2007.

(编辑:王志伟 张雪梅)

Nanjing-Zhenjiang-Yangzhou’s Integration and Development:An Economic Integration Perspective

JI Dan-jun1,2

(1.Yangzhou Branch,Jiangsu Union Technical Institute,Yangzhou,225003;2.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing,210016,China)

The project of Nanjing-Zhenjiang-Yangzhou’s integration was planned by the provincial government in 2014 and has been implemented ever since.The ultimate aim of urban integration is to achieve economic and industrial integration and to lead regional economic growth by breaking unreasonable administrative barriers and allocating resources rationally.From the perspective of economic integration,this paper first analyzes the three cities’geographical position,status quo of their economic development and their industrial structures,and then, for the purpose of providing a reference to the governments for their policy-making,discusses the favorable conditions,obstacles and the way of implementation in the process of the three cities’integration.

Nanjing-Zhenjiang-Yangzhou;urban integration;economic integration

F 291.1

A

1671-4806(2017)02-0001-06

2016-10-20

2016年江苏省教育厅“青蓝工程”资助项目

吉丹俊(1983— ),男,江苏扬州人,讲师,博士研究生,研究方向为能源经济、区域经济。