长江大保护的理论思考:长江流域的自然资本、文明溯源及保护对象

李琴 陈家宽

长江流域有着丰富的自然资源、多样的经济文化和地理区位优势,在我国经济区域中具有极其重要的战略地位。但近20年来,人类对流域资源利用和生态破坏强度不断加重,协调这个自然一社会一经济复合生态系统的保护和发展需要更深层次的科学认识和科学依据。

长江流域是指长江干流和支流流经的广大区域,横跨中国东部、中部和西部三大经济区共计19个省、市、自治区,流域总面积180万公里2,占中国国土面积的18.8%,全流域人口占全国的37%以上。长江全长6300公里,是中国第一、世界第三大河,流域水资源总量9985亿米3,约占全国河流径流总量的36%,有着全球的大河流域独一无二的自然地理特征和自然资源资本。该流域也是一个由自然要素和人文要素相互关联、相互作用而共同形成的自然一社会一经济复合生态系统,其丰富的自然资源,多样的经济文化和地理区位优势构成我国目前资源最丰富、经济最集中的巨型产业带,在我国经济区域中具有极其重要的战略地位。近20年来,随着人类对流域资源利用和生态破坏强度不断加重,越来越多的学者开始关注并研究我国的流域问题。

长江流域文明在中国历史上有着极其重要的地位,但我们对长江的了解还远远不够。纵观人类文明史,长江流域文明亦是一部展示人与自然关系的宏大历史画卷。任何一种文明都是在特定自然社会历史条件下产生的,温度适宜的湿地区域是陆表生态要素和空间配置最有利于人类文明发展的区域,所以,几乎任何一部文明史都与河流和湿地有关,比如中国的黄河文明、长江文

长江流域的自然特征

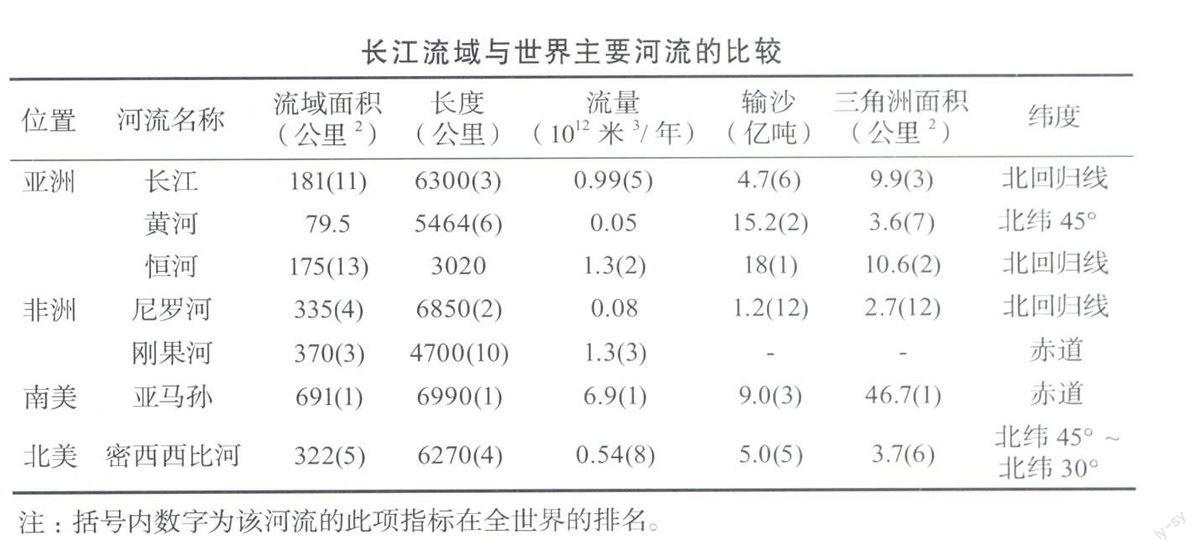

长江流域形态与自然地理特征是由流域的地形地貌、地理位置和人类活动共同决定的。长江流域的地质构造极为复杂,具有跨三江褶皱系、松潘一甘孜褶皱系、秦岭褶皱系、扬子准地台、华南褶皱系等不同地质构造单元;各区的地质发展历史差异很大,经历过重大的地质事件,如第三、第四纪冰川期,塑造了多样的地形地貌,包括高原、峡谷、山地、丘陵、河流和湖泊;全流域的经纬度、海拔高差跨度大,造成光照、气温、降雨量和土壤类型等在流域内差异极大,且受到人类活动的强烈影响。长江流域与世界其他主要大河流域相比具有独特性和唯一性。

长江流域的物理条件、地质历史孕育和人类活动影响了该流域丰富的生物多样性。长江流域面积大,有世界上同纬度地区最大的通江、浅水和草型;有受東南亚季风深度影响而变化剧烈的湖泊群,其干流江面宽展曲折,支流密布,淡水流量巨大。流域内的河滩、湖滨和海滨沼泽发育良好,构成的湿地具有独特的河流、湖泊复合生态系统,在地球同纬度地区具唯一性。流域内具国际意义的生物多样性关键地区数量非常多,包括青藏高原高寒湿地、秦岭太白山地区、川西高山峡谷地区、两湖平原湿地区域、长江河口湿地等。全流域内存在各种生物类群中的关键类群,生态系统、物种和遗传多样性三个层次的生物多样性程度极高,全流域内主要栽培植物、家养动物和淡水鱼类种质资源丰富,也是世界八大农作物起源中心之一。

长江经济带的自然资本

目前,长江经济带建设已上升为国家战略,长江流域作为“长江经济带”“一带一路”黄金水道”和长江流域三大城市群的重要依托,是中国经济持续发展的重要支撑。那么,长江经济带到底有哪些自然资本?

首先,长江流域水系、水和水能资源丰富。长江流域水资源总量达9985亿米3,多年平均人海水量达9616亿米3,水资源量约占全国河流径流总量的36%,为黄河的20倍,仅次于赤道雨林地带的亚马孙河和刚果河流域。水资源的可持续利用是流域资源、环境、经济、社会可持续发展的关键。流域内分布的大型淡水湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖等。

其次,长江流域有世界居首的航运资源。流域内总通航里程7万公里,占全国的70%以上,居世界之首;长江干支流航道与京杭大运河共同组成中国最大的内河水运网。

第三,长江流域拥有丰富的土地资源和主要产粮区。长江流域拥有耕地2460多万公顷,占全国耕地总面积的27%,其中水田面积约占全国水田的2/3,水稻产量占全国的70%。流域的农林产品丰富,粮、棉、淡水鱼产量分别占全国的40%、30%和60%,农业生产总值占全国农业生产总值的40%。

第四,长江流域分布有中国主要的三大城市群格局,包括成渝城市群、长江中游城市群、长三角城市群。近年来,长江经济带覆盖的11省(市)的工业生产总值(GDP)的总量占到全国的40%多。根据国家统计局和各省发布的数据,2014年该11省(市)GDP约占全国的44.8%,2015年的GDP约占全国的45.2%。

湿地是调控长江流域水资源、水生态和水环境的主要场所,湿地生态系统是长江流域生态系统的核心部分,湿地系统在维持全球生物多样性中起重要作用,湿地保护、修复和调控是维持长江流域生态系统健康的根本途径。

长江流域文明溯源

现今关于中华文明起源有两种说法。一是单源论,也是传统史观,认为中华文明最早起源于黄河流域,再由黄河流域向其他流域扩散。长江流域农业文明是黄河流域农耕文明的继承和发展。二是多源论,认为中华文明多元起源,最后融合成统一的中华文明。长江文明和黄河文明是其中之二。

据考古史料记载,1日石器时代早期距今170万年的元谋人是迄今在中国发现的最早属于“猿人”阶段的人类化石,它是长江流域人类活动悠久历史的有力证明。笔者赞同中华文明为多元起源,即在多处相对独立但又没有重要地理屏障隔离的自然地理单元中分别起源。而后相互间不断融合而成。

黄河流域的考古工作开展得较早,而长江流域的考古工作相对滞后。新中国建立后,对长江流域考古工作陆续开展,发现长江流域人类活动广泛分布于其上游、中游和下游。有研究认为,从旧石器时代到新石器时代,长江流域和黄河流域基本是同步发展的,大体处于同一发展水平。在长江上、中游地区,考古研究发现了旧石器中晚期(距今10万~1万年)云南“丽江人”、四川“资阳人”、湖北“长阳人”等的化石和石器。距今约1万年,长江流域和黄河流域均进入新石器时代。距今6000-4000年,长江中游地区的原始人已开始过着以稻作农业为主,渔猎为辅的定居生活,创造出较高水平的原始社会文化,出现了湖南的彭头山文化等。约3000年前,江西清江美城和湖北黄陂盘龙城已发展形成了与黄河流域的中原地区基本相同的文化。在中下游,陆续有考古研究发现旧石器时代到新石器时代的湖南的炭河里遗址和玉蟾岩遗址,湖北的屈家岭文化和石家河文化,江西的清江县吴城遗址,浙江东部的河姆渡文化遗迹,环太湖流域的马家浜文化、崧泽文化和良渚文化。

在新石器晚期,长江流域产生文明因素的条件已基本具备,进入了文明因素的孕育期,并开始得到初步发展,但文明起源的开始并不等于文明的形成。随着石家河文化、良渚文化的产生,长江流域文明才从孕育、起源、发展到逐步形成,这个过程相对黄河流域的文明系统和完整。长江流域上、中、下游新石器时期的主要文化几乎可以连成一个完整的发展系列,其遗址主要集中分布在两湖(洞庭湖和鄱阳湖)平原、太湖流域和三峡地区。

历史上的长江流域古代文明极具多样性,例如楚文化、荆楚文化、湖湘文化、吴文化、越文化、徽文化、赣文化、江淮文化、巴蜀文化、岭南文化、闽文化、潮州文化和客家文化。南宋以后,长江流域更是成为全国经济的重心。

长江流域文明起源和发展于多处相对独立的自然地理单元。这些自然地理单元包括长江流域的宜昌以上的鄂西至宦宾一带和四川盆地,长江中游的江汉平原、汉水流域、洞庭湖流域、鄱阳湖流域和安徽沿江地区,以及长江下游的河流两岸、长江三角洲地区。流域温度适宜的湿地区域的陆表生态要素及空间配置都有利于长江文明的孕育和发展。

长江流域湿地面临的主要威胁

长江流域干支流不同江段面临着不同类型的生态和环境威胁,人类活动对长江流域生态与环境造成了巨大的威胁。

长江上游面临的主要威胁

长江上游为长江源区至宜昌段,流域面积100万公里2,占长江流域总面积的56%。据2013年农业部组织的长江上游联合科学考察结果表明,长江上游的通天河到金沙江上游段存在高寒草甸过度放牧、植被破坏和过度垦荒、外来鱼类物种入侵等现象,全球气候变化导致雪山的雪线上升,加上基础设施建设和坡耕地侵蚀,造成大量表土流失,土地资源和部分农业生态系统恶化。长江上游干流和支流水电站密布,拦水大坝的修建彻底改变了长江的水沙特征,导致许多珍稀特有鱼类洄游场所和栖息地消失。2016年考察云南鹤庆草海高原湿地,大量湿地泉眼分布区的石漠化现象严重。而石漠化的形成和发展危害极大,造成植被破坏、水源枯竭。石漠化面积在长江流域有7.23万公里2,该现象在长江上游的贵州、云南和重庆等地大面积发生,石漠化区域内的生态系统尤为脆弱。

长江中下游面临的主要威胁

长江中游为宜昌至湖口段,流域面积68万公里2,占长江全流域面积的37%。中游区域内有两湖平原和江汉平原等,是河流和湖泊分布最密集区和水资源最丰富区。长江下游从湖口至河口,流域面积12万公里2,占全流域面积的7%。《长江保护与发展报告2011》显示,由于受工业化城镇化进程加快、流域重大开发工程以及全球气候变化的影响,长江流域的湖泊湿地正面临物种丧失、生态系统退化、水体富营养化、洪水调蓄能力降低和供水能力不足等问题,少数湖泊甚至面临萎缩消亡的威胁。报告指出长江源头和上游地区冰川融水增多,多数湖泊面积短期内呈扩大趋势,但随着时间推移,冰川面积将大幅减少,冰川融水减少,最终可能导致以冰川融水为主要补给源的湖泊萎缩或消亡,而中游地区湖泊因不合理围垦使得湖泊湿地面积急剧缩小。相关研究顯示,1975-2007年30余年间长江流域湿地最显著的变化是湖泊、沼泽天然湿地明显消减和人工湿地的显著增加。湿地总量显著消减的唯有金沙江流域。自然和人类活动的双重影响是长江流域湿地现状发生变化的重要因子,在中下游流域人类活动强度大到足以主导湿地演进的过程。

长江经济带建设已上升为国家战略,长江中下游城镇化进程加速,沿江布局有大量蓄水和排污的企业,工业污染排污主要分布于长三角,中游的武汉、几江和上游的重庆等地,长三角工业污染排放量最大。但近几年内,中上游沿江地区的工业污染明显增加。2000年和2014年的中国水资源公报数据显示,2000年长江流域污水排放量约230亿吨,2014年流域污水排放量约330亿吨。长江中下游地区任意地采砂、围湖造田和江湖阻隔、滥捕及大规模养殖、大规模基础设施建设(如修建铁路、公路和港口)等一系列人类活动,导致生物多样性景观破碎、植被破坏、土壤侵蚀、湖泊面积减少、水体污染等。生物赖以生存的生境退化,流域生态系统衰退,进而使濒危物种数量减少,生物遗传多样性下降。

需要特别指出的是,长江上游干支流水电资源丰富,经济发展对能源需求量巨大,因此在长江上中游已建、在建和规划了诸多水利工程。大规模水利工程的建设对水环境和水生态影响深远,使得沿岸自然生境破碎化,使流域生态系统、水生生物、遗传资源,尤其是水生植被和洄游性鱼类受到严重威胁。水利建设的大规模化改变了长江流域的水的自然规律,全流域的水资源配置也发生了深刻变化。随着工业化、城镇化和农业现代化进程,势必发生流域内水资源大规模的时空调配而致“内需”增强,即由于长江流域干支流水资源时空分布不均,某些干支流也有季节性相对过剩,导致流域内对水资源的需求增强。

长江流域的大保护对策

长江流域是生态环境脆弱、人地关系复杂的区域。随着长江经济带的建设,长江流域面临新一轮的挑战,如何协调这个社会一经济一自然复合生态系统的保护和发展,更为科学合理地管理全流域,笔者提出几点建议。

完善长江流域保护管理制度建设,尽快启动《中华人民共和国长江流域管理法》立法过程。目前我国涉及流域管理问题的立法层次繁多、数量庞大,涉及内容虽越来越全面,在解决区域问题时起到了保障和促进作用,但流域管理立法存在着诸多缺陷和待重新修编之处。我国作为世界上大江大河数量最多的国家之一,却没有统一的流域管理立法。

成立国务院直属的跨部门、跨行政区的强有力管理协调机构或平台。早在20世纪,世界各国均注意开始建立强有力的流域管理机构,许多国家探索了很重要的成功案例,以流域为主体,通过法律给予流域管理机构广泛的行政管理权。这些成功案例中的管理机构有美国田纳西流域管理局、法国塞纳河流域管理局、保护莱茵河国际委员会等。此外,日本“琵琶湖综合发展工程”和“琵琶湖区发展特别法”也非常成功,均可借鉴。

国务院批准的《长江流域综合规划》应当在广泛征求意见基础上进行修改,并交由全国人民代表大会表决通过。《长江流域综合规划》自颁布以来经过多次修编调整,使其对流域综合保护与管理的指导意义被削弱。因此,应当交由全国人民代表大会表决通过,以法律形式保证规划成果得以依法执行。

探索对长江流域使用和提供生态服务功能采用收取和支付费用的经济手段。生态系统服务功能具有极其重要的价值和意义。长江流域,尤其是上游,有非常典型的高寒草甸、森林、濕地等生态系统,为人类提供了直接或间接的服务。应从流域尺度建立生态系统服务的收费和补偿机制,在完善行政和财政手段的基础上,借助市场手段和经济杠杆解决保护和发展的相关问题。

建立我国长江流域自然保护区群,组建相应的协调和管理机构。目前长江干流以水生生物为主要保护对象的自然保护区布局尚不合理和完善,从长江河口到上游仅有上海长江河口中华鲟省级自然保护区、江苏镇江长江豚类省级自然保护区、安徽铜陵淡水豚国家级自然保护区、湖北宜昌长江中华鲟省级自然保护区、湖北长江天鹅洲白鳍豚国家级自然保护区、湖北长江新螺段白鳍豚国家级自然保护区、长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区。这些保护区对长江鱼类资源的保护起到了积极作用,但长江流域的水电过度开发、蓄洪垦荒、环境污染、过度捕捞、航运建设等严重危及水生生物,很多栖息地未得到有效保护,全流域尺度的自然保护区体系也未建立。因此,应该建立自然保护区群对生物多样性开展抢救性保护。

制定长江流域湿地生态修复规划,抢救性保护生态与环境良好的若干长江支流,实施一批生态修复和环境保护的重大项目。应用流域生态学原理,合理布局和统一规划全流域湿地生态修复规划。在目前已建和拟建水电工程的区域内,以及鱼类及其他物种生境或生态系统较为丰富的长江一级、二级支流,确定生物多样性保护的关键地区,分析基于生物学特性的典型生态系统与关键物种的空间需求,更可通过紧急实施长江全流域休渔10年的特别措施,对一些已遭到破坏的物种栖息地进行抢救性保护。

建立健全长江流域保护体系。针对长江流域湿地保护空缺,进一步加强流域尺度的湿地管理,提高流域湿地保护管理监督水平,完善保护体系建设。加强应对气候变化与人类活动对流域尺度的生态系统影响的研究、监测、评估和管理机制。

英国历史学家汤因比(A.J.Toynbee)认为,在近6000年的人类历史上,出现过26个文明形态,但全世界只有中国的文化体系是长期延续发展而从未中断过。长江文明在中国历史上有着极其重要的地位,长江大保护事关中华文明的延续。长江大保护的范围不是长江而是长江流域;长江流域面临极其严重的威胁,无序水利工程建设项目首当其冲,改变着长江的水文特征和最重要的水生生物;流域的经济和城市群的布局也是极其重要的影响因素;长江流域立法和依法保护是当务之急。理解长江文明和科学保护长江流域是振兴中华民族的要务!