前庭器官的“星际迷航”

程志仙

根据牛顿(I.Newton)的惯性定律和加速度定律,物体在不受外力或者所受合外力为零时,保持静止或匀速直线运动状态,这种性质就是惯性;而且物体在所受合外力不为零时获得加速度,发生运动速度和/或运动方向的改变,加速度大小与物体惯性质量成反比。换句话说,物体运动状态的改变程度,取决于克服物体惯性的力作用大小。

人和其他高等动物称得上自主控制运动的物理系统。他们是怎样获取上述定律所讲的自身运动状态及其改变的信息,借以灵活调节行为的呢?本文就来揭开这个奥秘。

借《星际迷航》假想的实验

科幻影视系列《星际迷航》(Star Trek)展现了“企业者号”飞船穿梭于浩瀚宇宙,寻找新世界、发现新文明的故事。我们不妨借此来设想一下:某天,“企业者号”被卷入一片未知空间,飞船导航系统处于瘫痪状态。并且不能与外界进行任何形式的信息交流,船员们被迫启用手动操作模式。为减少能耗,他们必须实时监控飞船运动状态,从而合理调度引擎功率。因为没有外界参照,只好通过飞船内部物体的相对运动关系来确定飞船的运动信息。经过用积木做的几个小实验,他们惊喜地发现,要推动的积木块数越多,则费力越大。显然,这意味着惯性定律在此空间仍然适用,因为积木块数越多则惯性越大,推动它们当然越费力。

等飞船运动了一段时间之后,船员们可以把积木摞起来,通过上下积木块的错位情况判断飞船运动状态。假如上边积木与下边积木“并驾齐驱”,他们很可能会觉得闹心,因为从惯性原理来看,处在飞船内部的人是无法区分静止和匀速运动这两种情况的。不过,他们可以毫不迟疑地判断飞船是否正在转动:由于惯性的作用,不受外力的物体将保持自身状态,从而相对于飞船的局部沿切线方向飞出去。

判断自己所在系统的运动状态,对迷失于未知空间的宇宙飞船是生死攸关的。反观栖居在地球上的人类和其他高等动物,判断自己相对于环境的运动状态,对生存同样至关重要。科学家经过长期研究,已经弄清了前庭器官是人和其他许多动物获取运动状态信息的身体构造。

前庭器官和毛细胞的结构

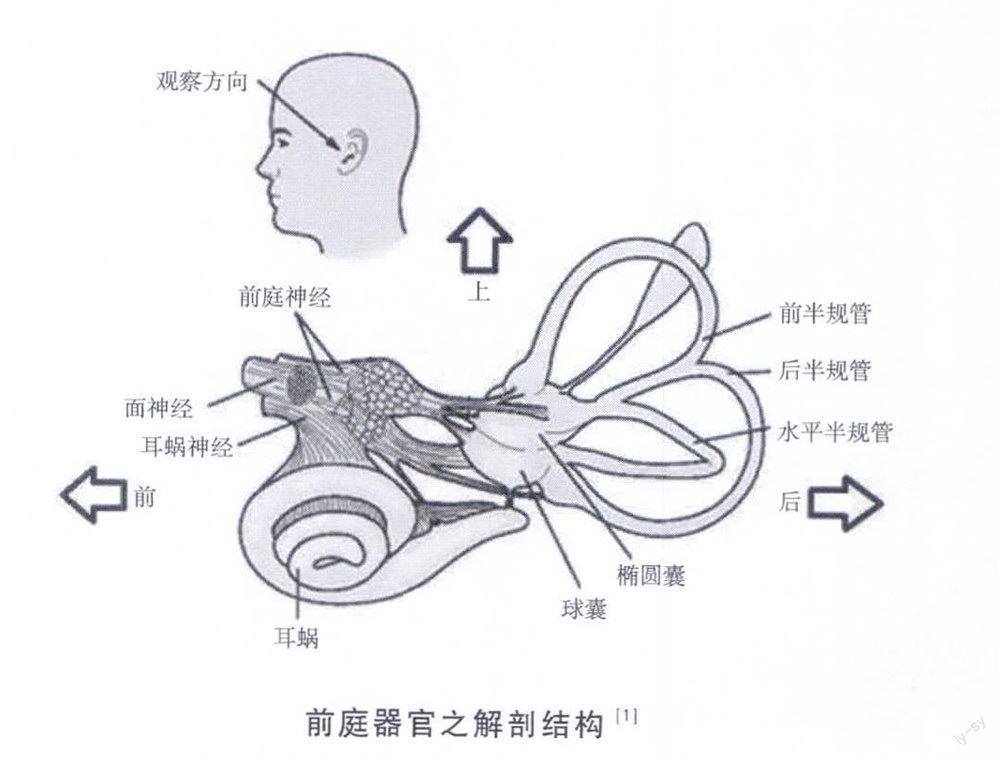

前庭器官位于双耳耳蜗的旁侧,被包埋于颞骨深处,堪比作迷失在外太空的飞船。其整个骨质结构不见天日,迂曲贯通,错综复杂,解剖学上称为“骨迷路”。骨迷路内部紧贴一层膜状结构,形成解剖学上的“膜迷路”。此膜的两侧流淌着组分不同的淋巴液,其中内淋巴液富含电解质(钾、钠离子)的溶液能借助自身惯性运动的变化引发感受结构的电信号。

每侧的前庭器官有5个组成部分:2个膨大的囊状结构即球囊和椭圆囊,3个在三维空间相互垂直的半圆形管状结构即半规管。球囊和椭圆囊负责检测直线加速度,半规管负责检测旋转加速度,它们通过膜迷路上专门的感受结构,把检测到的信号转化为电信号,再经由前庭传入神经,把信号上传至脑干等处,让脑做进一步的加工处理。

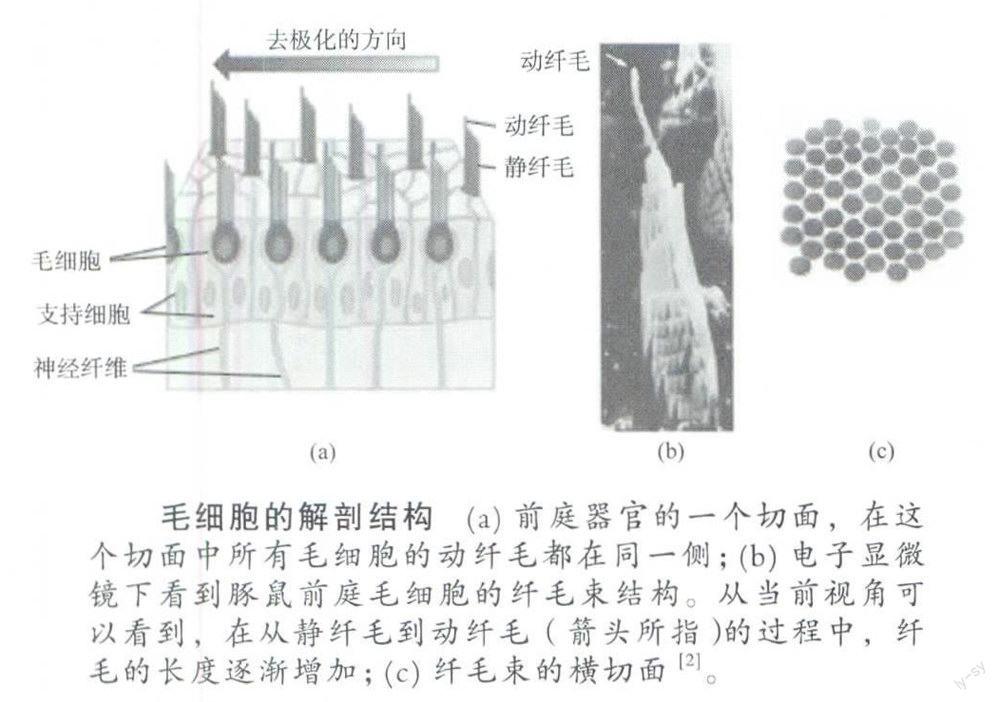

知道了前庭器官的基本解剖结构,还是不清楚该器官如何将运动状态信号转化成电信号的具体过程,需要到光学显微镜和电子显微镜底下进一步观察膜迷路的细胞组成。从这里会发现,膜迷路的感觉上皮表面布满了呈六边形结构的纤毛束。一簇纤毛束对应于一个毛细胞,而毛细胞与前庭传入神经细胞之间存在传递神经信号的特化的连接构造——突触。在每个毛细胞顶端,纤毛依据长短呈阶梯状排列,其中最长一根为动纤毛,其余为静纤毛。

纤毛束这种不对称的排列,使得毛细胞具有极性。假如静纤毛倒向动纤毛,会使毛细胞膜内外的电位差变小,也就是发生去极化。随之,毛细胞增加释放一种携带信息的神经活性物质——神经递质,引起前庭传入神经增加发放神经脉冲的频率。与此类似,假如静纤毛倒离动纤毛,则会降低前庭传入神经发放脉冲的频率。最终,发放频率改变的程度正好取决于纤毛束的偏折程度,而毛细胞就以这种方式将纤毛束偏折的方向与程度转化为前庭传入神经发放神经脉冲的频率改变。

直线和旋转加速度的检测

上面说到前庭器官有5个组成部分,它们分别检测直线和旋转加速度,现在可以来了解检测的生理机制。

先来看检测直线加速度的球囊与椭圆囊。囊内的毛细胞纤毛束所处的基质上布满了微小的碳酸钙晶体,因此球囊和椭圆囊也合称“耳石器官”。相对于毛细胞外的果凍状基质,耳石的密度要大一些,惯性也大一些。头部突然加速,由于耳石惯性大、运动滞后,将引起毛细胞向一侧偏折。毛细胞的偏折方向取决于直线加速的方向,偏折程度取决于直线加速度的大小。

从整体上看,耳石器官中毛细胞的极化方向非常复杂,所形成的极化向量遍布整个三维空间的任何方向。因为生活在地表的人和动物持续受重力加速度影响,所以不管他们处于何种运动状态,总有部分耳石传入神经处于兴奋或者抑制的状态。根据爱因斯坦(A.Einstein)的加速度与重力等效原理,耳石器官也可以编码重力加速度,人们因此能够很容易地辨别自己身体倾斜的程度。

再来看检测旋转加速度的半规管,它们其实利用了同样的惯性原理。半规管里充满了内淋巴液,管的基部膨大,叫作壶腹。半规管的感觉上皮位于壶腹,叫作壶腹嵴。毛细胞的纤毛束伸人一团凝胶状的构造,就是壶腹帽。壶腹帽像一个密封得不太好的橡皮活塞,横在壶腹当中,可以在一定程度上阻碍内淋巴液的流动。

当头部突然旋转时,内淋巴液由于惯性朝反方向流,进而挤压挡在壶腹当中的壶腹帽,使壶腹帽发生形变,伸入壶腹帽的毛细胞纤毛束也发生偏折,实现旋转加速度信息向脑内的传导。当人或动物只进行直线运动时,壶腹帽两侧的内淋巴液流向相反,壶腹帽受力平衡,不会引起毛细胞纤毛束偏折。因此,半规管不能传输人或动物自身的直线运动信息。不同于耳石毛细胞多样性的极化方向,每个半规管壶腹中的毛细胞,其极化方向是一样的。通过组合3对半规管传入神经的电信号发放水平,半规管系统能够编码三维空间中的任意一个旋转方向。

静止与匀速直线运动的辨别

如同“企业者号”船员无法区分静止与匀速直线运动,前庭器官面对这个问题同样束手无策,不过人们在日常生活中很少产生这样的困惑。有一系列研究表明,随着惯性运动信息从感官到脑的传人,前庭系统可以通过整合来自耳石器官与半规管的信息,逐渐倾向于编码惯性运动的速度和位置信息。除了整合前庭系统内的信息,处理前庭传人信息的脑中枢还可以整合来自视觉等其他模态的信息,以帮助动物精准地判断自身惯性运动的情况。

写到此联想起一首刻画运动中位置关系改变的敦煌曲子词:

满眼风光多闪烁,

看山恰似走来迎。

仔细看山山不动,

是船行。

人在船上,看到山相对于船移动着。在平缓水流中船的运动速率及运动方向变化,相对于人的前庭器官来说太慢,因此人在起初片刻间,不是觉得自己乘的船驶近山,而是觉得山靠拢自己乘的船,“恰似走来迎”。然而结合了视觉经验等方面的信息,坐船者很快明白了:“是船行”。

这首词讲到船向前航行的运动,其实坐船时前庭器官还受到另一种运动刺激,那就是船在水面或多或少的颠簸,会引起乘客体位改变从而刺激前庭器官。有些乘客对颠簸刺激敏感,经过脑对前庭传入信息的处理会发生眩晕。晕船、晕车及晕机的毛病都与前庭刺激有关。

計算运动状态的能力从何而来

人们进一步还会问:像前庭器官这样感知运动状态的身体构造,以及人和动物获得运动状态信息的全部神经机制,是怎么从大自然中发展出来的?

可以设想在进化之初,动物并不在乎能否分析自身的运动信息。进化史上较原始的动物如原生动物等,它们运动能力有限,本身就是环境的一部分,在液体环境中过着随波逐流的生活,也不需要区分敌我,只是对生物学意义的信号有一些基本反应。随着动物越来越复杂,它们与环境的差别越来越大,能够实现的运动形式也越来越多。这时仅有一些简单的基本反应就远远不够了,它们必须区分自身相对于环境的运动。

此外,进化还有四大驱动力——打斗、逃跑、捕食、繁殖,这些也迫使动物必须分清自己和环境中其他动物的运动状态,从而采取相应的行为。看过央视电视系列节目《动物世界》的读者,应该记得起那样惨烈的场景:在芳草萋萋的非洲大草原,正享用着嫩草的羚羊们突然被草丛中的一丝动静惊破了胆,慌不迭四处奔逃。一只捕猎经验不足的刚成年猎豹懊丧地望着四散的羚羊群,奔向一只看上去不太跑得动的羚羊。在生存竞争极其残酷的动物世界里,对自身运动和环境中其他动物的运动如何把握,决定着动物在命悬一线之际究竟劫后余生,还是命丧黄泉。

于是,能够利用多种感官输入来检测自身和对方运动状况的动物,就有了更多的生存与繁殖机会,而其中前庭器官是直接利用惯性原理来检测自身运动的。前庭器官在进化史上的大约5亿年以前出现,随着动物由水生走向陆生,从前庭器官又衍生出听觉器官,所以前庭觉在进化上还比听觉出现得要早。这也难怪听觉的耳蜗在解剖上是这么靠近前庭器官,并且同属于骨迷路和膜迷路结构的一部分了。

可以说,生物系统(包括人和其他较为高等动物)计算运动状态的那种本领,是在进化过程中被残酷的生存竞争“逼”出来的。