不确定的“表面”

——访托马斯·鲁夫

本 刊

人物 FIGURES

不确定的“表面”

——访托马斯·鲁夫

本 刊

2008年,托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)参加了“快城快客:第七届上海双年展”,这是鲁夫的作品第一次出现在中国当代艺术大展的现场。他从网络下载了有关上海风光的照片,并对其进行像素挪动,再以超大幅面输出。作品中被放大和强化的低像素和失真的图像,将观众的注意力引向作品的表面:一个布满“低传真”马赛克的令人诧异的模糊世界,东方明珠塔、黄埔江岸的摩天楼群,好像要融化、坍塌在数码格式的压缩率之中。这组名为《上海》的作品,实际上是隶属于鲁夫创作的《Jpegs》系列,它不仅在当时就令很多在场的观众心生困惑,在十年后的今天仍然让很多人觉得晦涩难懂。

鲁夫作为一位摄影家受到广泛瞩目,始于1989年他拍摄的《肖像》系列,《肖像》也是国内评论界谈论最多的作品。鲁夫在这个系列作品里所体现的冷静和克制,让他被视为“无表情外观摄影”(Deadpan Photography)的代表。有趣的是,鲁夫的大部分作品都不是“直接摄影”创作的,比如《裸体》《Jpegs》《底纹》《海报》《星辰》《物影照片》,它们要么是基于原始照片的二次创作,要么是纯粹计算机技术制作的虚拟图像。对鲁夫来说,是否亲自用相机拍摄并不重要,他关注的是图像本身发展的过程和如何观看的问题。“我所有的作品都好像是一个观者的视角,好像是站在一个镜子前面反射出他们自己的样子。”这种观者的视角,给出的是一种对观看本身的提示,这也启发我们思考,对鲁夫的作品及观念进行阐释时,是否忽略了图像本身作为视觉载体的重要性。这在很大程度上对感受和理解鲁夫的作品构成了阻碍。

从《肖像》系列开始,鲁夫就非常明确地表达了他对摄影的理解:“摄影只能捕捉到事物的表面,它不能超越皮肤以外的任何事物。”在鲁夫几乎所有的作品中,他借由各种技术方式所达成不同的视觉效果,实际上都指向他对图像“表面”的关注。无论是拍照还是制图,对鲁夫来说,图像表面不仅展现了图像生产的痕迹,也提供了视觉表达的各种可能。

托马斯·鲁夫

在谈论《报纸照片》系列的时候,鲁夫曾提到他重制报纸的动机是为了展现这些图片被忽略的视觉美感,他想“通过视它们为艺术作品从而恢复它们的重要性”。关于《夜景》系列的制作,他说他对“通过技术手段展示的视觉表象很着迷。”他这种对审美的兴趣,在《裸体》和《Jpegs》系列之中,也不难发现。鲁夫通过这两个系列展现了对互联网时代图像技术转型的敏感,在使用数码技术重新制作图像的时候,《裸体》中的模糊方式和《Jpegs》使用的像素挪移在视觉上是两种完全不同的处理风格,《裸体》中的抖动模糊营造的类似于里希特绘画的蒙眬和暧昧氛围,《Jpegs》则以突出像素失真的手段达成一种抽象解构的形式感。在这两个系列作品里,鲁夫在弱化原有图像信息的同时,通过视觉呈现的区别,让观者意识到像素才是如今日常图像的真实,而非内容里展示的“现实”。

在访谈中,鲁夫也在一定程度上表现出了自己对趣味和感觉的重视。这提醒我们,鲁夫是一位有深刻洞察力的视觉艺术家,而非以文字和理念为业的哲学家,视觉呈现的结果才是他创作展开的基础。鲁夫作品中显现的各种视觉可能,正是我们时代正在发生的种种不确定的生动表征。

《画刊》:你通常被视为一个观念摄影家,你如何理解观念摄影?

鲁夫:并没有什么观念摄影。很多人认为我是一个观念摄影家,可能是因为我喜欢从不同的方面找到一些素材,一步一步进行加工,而不像有些人毕生投入在一个媒介或者是媒介的创作里面。我总是在不停地转换,这可能就是为什么人们认为我是一个观念摄影家的原因。

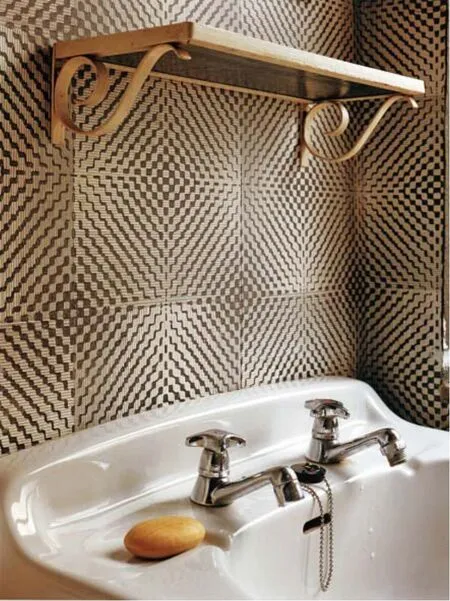

左·《室内》系列 托马斯·鲁夫 C-print 20.5cm×27.5cm 1979年Thomas Ruff

右·《室内》系列 托马斯·鲁夫 C-print 20.5cm×27.5cm 1979年Thomas Ruff

《画刊》:你毕业于杜塞尔多夫艺术学院,贝歇夫妇是你的老师,贝歇夫妇的摄影作品和艺术理念对你有哪些影响?

鲁夫:我认为贝歇的艺术或者贝歇学派是一个特殊的历史瞬间。实际上,无论是对于贝歇夫妇还是对于我们这些他们的学生而言,在上世纪80年代的早期,摄影艺术还没有被真正认为是一级的艺术门类,我们实际上花很多的力量去搏斗,去争夺摄影艺术作为一个一级艺术门类的一个可能性和话语权。我本人在那个时候对摄影这种新的媒体和媒介很感兴趣,作为贝歇老师的学生,我们能够有幸去完成一些他们夫妇对于摄影艺术的预期和预想。也不知道究竟是贝歇夫妇让我们变得这么知名还是我们的成功让贝歇夫妇变得这么知名,实际上是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题,说不清楚。

《画刊》:贝歇有没有什么具体的理念始终影响着你的艺术创作?

鲁夫:当然。波恩德·贝歇原来跟我说过:“托马斯,如果你要是今后想一辈子做一个摄影家,你就要不断去反思摄影这个媒介对你来说意味着什么。”这也是我一直以来在做的,无论我去拍摄什么样的照片,我都会去反思摄影本身对我来说究竟意味着什么。

《画刊》:你的《裸体》系列作品,很容易让人联想到里希特的绘画,你们的作品在视觉效果上有非常相近的地方,我们知道里希特的绘画的很多灵感是从摄影中得来的。你有没有受到过里希特的影响?

鲁夫:确实,里希特基于照片进行创作,他本人还有一个大的类似于编年报的资料库,他把他收集的照片和他自己的照片集结在一起,以激发他绘画的灵感。我做的《裸体》系列里面有很多通过数字方式模糊的景象,这一点和里希特的作品是比较像的,我觉得我们彼此是有一些共同点的。但是有一点是不一样的,里希特是借鉴了一种基于模拟技术所产生的模糊,而我使用的是数字技术,但是我们都是试图去模拟这种在快速移动之间的物体的这么一种模糊的形态。不得不承认,我的《裸体》系列这么成功是受益于他的。这种模糊的视觉感让人们想到里希特,人们很欣赏里希特。另外,里希特是基于照片去进行绘画,所以我觉得我使用一些绘画的概念来进行摄影也是公平的。

《画刊》:从你作为摄影家的角度来看,怎么看在当代绘画和摄影之间还有本质的区别吗?它的本质的区别是什么?

鲁夫:一开始的时候我可能会说只有摄影可以是非常非常精确的,绘画永远都不是那种精确的。现在很难这么去说了。一般情况下我们说一个画家是面对着一个空白的画布开始去把它填满,用颜料填满,所以是有一个时间的流逝,把这个创作完成。而摄影永远都是1秒钟或者是1/500秒,一下子就把这个东西摄出来了,这种是否存在一个时间的创作过程可能是一个核心的区别。但是今天在这么一个数字时代,可能又有很多不一样的地方,现在我们好像是拍了一个照片就开始修图,开始二次创作。从工作流程上而言,摄影越来越趋近于绘画,甚至有的摄影师拍摄之后又基于画布进行二次创作,跟绘画更加接近。但是无论怎么样,在图像本身发展的过程中,还是有画家和摄影家的一个基本的区别的。

《画刊》:在上世纪80年代到90年代,你一共做了三个和肖像主题相关的创作,它们分别是《肖像》(Portrait)《其他肖像》(Other Portraits)、《人工着色》(Retouched)。你在这三个主题里面所使用的创作方式和制作方法也是不一样的,你为什么会在那个阶段特别痴迷于对这个主题的研究?也请你谈一谈三个主题的区别。

鲁夫:首先说最早的《肖像》。那个时候那个年代实际上我是非常非常地倾慕观念艺术和极简主义艺术的这些大师们,在那个时代我意识到过去传统意义上的肖像实际上消失了,我希望我有一些朋友,我觉得他们的脸和面容有很深刻的印象。我希望能够制作新一代的肖像,所以说我会使用这种观念主义、极简主义的办法进行非常纯粹的,是这种把所有的多余元素都削减后的这么一种新的肖像,当时是这个想法。

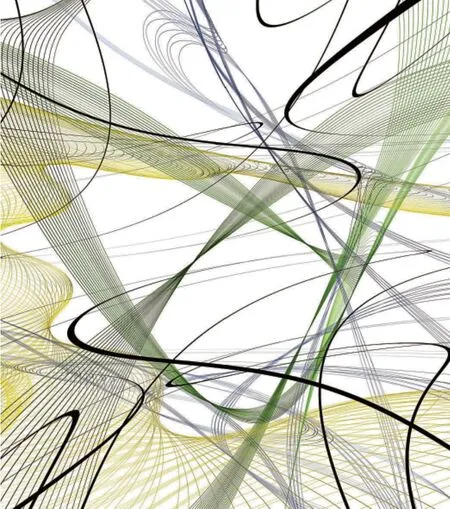

《Zycles 》系列 托马斯·鲁夫 色素冲印 236 cm×236 cm 2009年Thomas Ruff

《其他肖像》实际上是把两个面孔合并在一起创造一个新的面孔出来,关于什么是身份,什么是人的脸,我实际上使用了我自己第一个肖像系列的这些人脸肖像作为素材,把两个肖像进行合并,同时尝试着男男、男女和女女的合并,我再去看,这样一个新的生成的脸是不是让人能够想象呢?我们会相信那是一个真人的脸还是像是一个外星人的脸,或者说是一张假脸。第二个系列是关于人类的形象的一种识别或者是认知。我们怎么样认知人类的脸或者怎样认知什么是人类,第一个系列肖像之所以这么成功因为实际上作为观众而言,我们真正感兴趣的就是去看别人的脸,而肖像整个大的主题在整个艺术史之中都占据着非常重要的地位,对于欧洲艺术而言,肖像是最重要的艺术创作主题之一。

《房屋》系列 托马斯·鲁夫C-print 188cm×237cm 1988年Thomas Ruff

第三个系列《人工着色》只有8幅小的作品。当时是这样的,我代表德国参加威尼斯双年展,因此我有机会看了一些别的展览,当时看到了一个很有名的索菲亚·罗兰的肖像展,你会发现尽管索菲亚·罗兰已经很漂亮了,肖像图片上还是可以看出来她的脸、嘴唇、头发进行了一些重新的上色,让她看起来更美,我觉得很了不起。这个后来给了我灵感,我曾经去一个医院里面看望一些有心脏病的病人,这些人的脸都很苍白,我觉得他们才是真正需要光鲜亮丽的面容的人,他们才是需要被装扮,在嘴唇、脸、头发上增加亮色的人,所以我以这批病人为原型做了这么一个系列。

《w.h.s.02》 托马斯·鲁夫 C-print 249cm×188cm 2000年Thomas Ruff

《画刊》:在创作中,针对不同的主题,你依据什么标准来确定作品的尺幅跟规模?

鲁夫:实际上我一开始的摄影作品都是尺幅很小的,那个年代的摄影作品尺幅都不大,只有一些用作宣传的电影海报是大的。上世纪80年代不仅是我,同时代很多重要的摄影家他们都觉得小的尺幅不能够让人满意。正好在上世纪80年代柯达的底片已经有了很好的质量,可以把照片放大,看得清楚。1980年我第一次决定把自己的一幅肖像作品做成一个大尺幅的,做出来之后一下子意识到这不仅仅是一个同尺寸放大的问题,而是感觉完全是不一样的一个图像,这种物理的存在、物理的尺寸带来的是非常了不起的一种变化。某种程度上可以这么说,把摄影作品照片的尺幅放大,是把摄影给解放出来,真正成为了一级艺术。开玩笑说,好像尺幅越大艺术越重要。自从修改大尺幅的肖像之后,我就能够有这个自由度去决定什么样的作品应该用大尺幅,什么样的作品用小尺幅,但是做决定之前,我是非常谨慎、认真地考虑的。我现在的创作方法,是把一件作品做不同大小的尺幅的样稿,然后把它们一起摆在我自己的工作室里面比较。我会反复看不同的尺寸,最后根据我自己的感觉决定到底是用大还是用小。

《肖像》系列 托马斯·鲁夫C-print 165cm×210cm 1988年Thomas Ruff

《画刊》:根据你创作时候直观面对照片的感受,然后再作决定,完全是感受性的一个过程。

鲁夫:是的。

《画刊》:《Z y c l e s》和《物影照片》(photogram)这两个系列是完全依据计算机的算法制作出来的,从头至尾是一个完全虚拟的制作图像的过程。这种虚拟的图像制作过程跟以往你作品的真实性和客观性是什么关系?

鲁夫:这两个系列是对于现实的模拟和虚拟,实际上虚拟现实是看起来非常现实的。如果要是想展现一个现代图景的照片不会选择用这种虚拟现实去做,因为用照相机直接去拍会更容易,之所以使用虚拟去制作这个系列是因为那些数学的、几何的线条什么的,用手绘是不完美的,不如用计算机模拟,一下子就能把这个完美的曲线给画出来,这就是我为什么使用计算机来做《Zycles》这个作品。

《肖像》系列 托马斯·鲁夫C-print 165cm×210cm 1988年Thomas Ruff

另外一个系列《物影照片》,首先所有这个系列的照片本身就不是真正的现实,实际上它是现实的影子,把物体从底片上拿出来之后剩下的影子,本来就是二度现实,如果用虚拟技术对本来是二度现实的媒体进行创作,没有什么负罪感,本来就不是现实。在做《物影照片》系列的时候,使用虚拟技术会容易很多,如果在一个真正的物理暗房里面做这个,你得先准备好感光纸,再在纸上面摆上不同的东西,然后你要在这儿打光,再把东西撤下去,再去洗这个底片,然后可能会发现,这个我想要的角度差了一点,于是你就得重新来过,非常麻烦。现在如果使用虚拟技术,你可以做任意的调整,各种角度和方向,而且没有重力,你可以让东西在半空之中悬着,也可以把一个杯子反过来,让水流下来都可以。使用3D模拟技术对于制作这种类型的照片更容易、更方便。

《画刊》:在你2000年以后的作品里,比如刚才提到的《物影照片》系列以及《卡西尼》(Cassni)等,在技术上尝试了很多可能,对你来说科学与艺术是什么样的关系?

鲁夫:首先技术应该是艺术的仆人,新技术对所有人都会有帮助。实际上一直是军方在推动新技术的发展,但是军方的新技术最后很多会变成民用,给广大的普通人带来用途。比如说军方在夜里可以看见图景的红外望远镜,现在民间可以用它,可以买得到,所以说这种技术的发展可能是因为各种各样的原因,可能有军事的用途、经济的用途。一个艺术家觉得这个东西很有意思,可能就会移植到现在的艺术创作里面,这也是为什么现在摄影很有意思。如果技术没有发展,我本人也不会做一个摄影师,可能做一个画家。现在很多很好的艺术家很多新的创作都是基于3D打印技术才得以完成的。这也是为什么现在这个时代,技术对于艺术家而言是很重要的。

举个例子,如果我们有很好的电灯可以去照明,为什么还要使用蜡烛?移动影像发展成电影技术已经有100年了,但是它过去可能是很昂贵的技术,只有好莱坞可以去做,现在在北京的798艺术区里面走一圈,你会看到有很多艺术家的作品其实是影像作品,因为现代电影技术或者说电子摄影技术的使用成本降低到了能够让艺术家们接受的程度,可以使用这些技术更好地进行创作。

左·《星辰》系列 托马斯·鲁夫 C-print 188cm×260cm 1989年Thomas Ruff

右·《基底》系列 托马斯·鲁夫 喷墨冲印 186cm×250cm 2002年Thomas Ruff

《画刊》:《卡西尼》(Cassini)、《火星》(M.a.r.s)、《星辰》(Star)三个系列作品都是跟你自己长期以来对天文学的兴趣有关系,它们对你有什么特别不一样的意义吗?

鲁夫:对我来说做这样一批和天文学有关的作

品有很大感情成分的影响。事实上,我觉得人人都应该对天文学感兴趣、对宇宙学感兴趣,因为我们从哪里来,我们到哪里去,是我们所有人都应该感兴趣的问题。我19岁高中毕业的时候,对我来说天文学和摄影是两个基本上同等的兴趣,如果学摄影我就要去杜塞尔多夫艺术学院;如果我要去学天文学,就会去海德堡大学。我虽然最终选择了摄影,但天文学也是我一辈子的一个热爱。

《画刊》:刚才提到的《裸体》和《Jpegs》这两个系列都是把原来的图像素材通过数码技术处理模糊,从观看上完全和之前的那个东西已经产生距离了,这种对信息的模糊处理背后真正想要表达的是什么?

鲁夫:大概《裸体》系列是1 9 9 2年,《Jpegs》是2003年的时候创作的,那个时候我意识到整个摄影界正存在这么一个技术的大转型,从原本的暗房里面去洗照片的技术整个转向数字化的摄影技术。如果说原始的暗房最小的单元是一小块底片,数字摄影里面一个最小单元就是一个像素。我希望能够把像素变得可见,在《裸体》系列里面使用了一些很小的像素,这种从网上找到的照片,人们用裸眼仍然还能够看出来它是什么,但是能够一眼看出不是来自现实的拍摄,而是来自网络的照片。对于普通人而言,他们对于照片真正是来自自己拍摄还是从网上下载来进行转制的并不敏感,他们也不在乎。对于我这样一个摄影科学家而言,我就必须要去研究一下到底这里面存在一个怎样的区别。另外《Jpegs》这个系列是把同样一个理念进一步推进,我们刚说到一个电子照片最小的单位是一个像素,同时还有这种像素是如何分布的,我们最终对这个照片进行多大程度的压缩,有多少的画面的内容可以被展示出来,有多少会被压缩,因而会被模糊掉。它不仅是关于像素,同时也是关于压缩率。

《画刊》:你曾说过,人如何感知在原则上构成了你全部作品的核心,能不能结合你的创作具体谈一谈这个话题?

鲁夫:我所有的作品都好像是一个观者的视角,好像是站在一个镜子前面反射出他们自己的样子。21世纪对于我们大脑的教育实际上并不是以文字作为主导驱动的,而是以图像作为主导驱动的。“在未来真正的文盲并不是不识字的人,而是读不懂图像的人。”我觉得这个现在已经成真了。这就是我们的时代,我们更多的是被图像所影响,而更少的是被文字所影响。

《物影照片》 托马斯·鲁夫 C-print 185cm×240cm Thomas Ruff

注:

图片资料由北京德国文化中心·歌德学院(中国)提供。感谢北京德国文化中心·歌德学院(中国)为此次采访提供支持。