社会转型期公共部门行政伦理失范及其矫正路径

杜向民,赵成威

(长安大学政治与行政学院,陕西西安 710064)

社会转型期公共部门行政伦理失范及其矫正路径

杜向民,赵成威

(长安大学政治与行政学院,陕西西安 710064)

随着中国政治体制改革的不断深入,公共部门管理职能逐渐由传统“管理型”向现代“服务型”过渡,对这一过程中出现的部分公职人员行政伦理失范现象,如角色冲突、权力冲突、利益冲突及法理与情理冲突等进行研究。研究认为,部分公共部门行政伦理失范现象主要与传统行政伦理思想的价值追求、行政体制自身不足、多元化价值观念的诱导及监督约束机制的不足等成因相关,要解决公共部门公职人员行政伦理失范难题,需加强行政伦理法制化建设,有效处理伦理制度化和制度伦理化及其相互关系;倡导与践行高薪养廉与社会主义核心价值观常态化教育;加强公职人员自身伦理信念教育,提出自律要求;建立治理主体多元化参与和程序公开的阳光行政体系,在全方位动态监督与引入第三方绩效评估体系来规范和激励公共部门行政人员。

公共部门;行政伦理;矫正;行政人员;公共利益;伦理自律

随着中国政治体制改革的深入,中国公共部门的管理职能逐渐由传统“管理型”向现代“服务型”过渡,管理角色也从“掌舵”向“划桨”转变。在这一过程中,公共部门行政人员的伦理失范现象多次进入人们的视野,对公共部门的合法性、权威性基础产生影响,引起了众多学者的关注,有从行政伦理失范的内涵、价值追求、问题对策等方面进行研究[1],但研究视角和矫正对策还有不足。本研究从冲突论的视角考察公共部门行政伦理失范的表现,分析其行政伦理失范的成因,探索公共部门行政伦理失范的矫正路径。

一、社会转型期公共部门行政伦理失范的表现

社会转型时期,中国公共部门进行了行政体制改革,和传统行政管理相比,取得了不错的成绩,比如行政部门简化放权、行政效率有所提高、公共服务质量改善、社会保障逐渐完善等等。然而在这一过程中,公共部门相继出现了一系列问题,行政伦理失范现象主要表现在价值观念方面“官本位”思想严重,制度规范存在缺位,行政行为滥用腐败,“权、利、益”等认知冲突诸方面[2]。以此为参照,从冲突论的视角出发,公共部门行政伦理失范的表现主要有4种。

(一)角色冲突:“经济人”与“复杂人”的冲突

从经济学的角度来看,人是“经济人”,即为了实现利益最大化的人。理想化的公共部门行政人员是代表公共利益的“公共人”。这两种人性假设对于从事公共部门的行政人员来讲,其角色认知都是不合理的。角色理论认为,“不同的人会扮演不同的角色,即使同一个人会扮演多重角色,不同的角色会给行政人员带来这些角色所承担的特定责任”[3]。公共部门行政人员是 “经济人”和“公共人”多重角色的“复合体”,不同的角色拥有不同的权力,承担不同的责任。角色冲突带来公共部门行政人员行政伦理失范的表现主要如下:公共部门中的行政人员担任着多重角色,既是自己上级部门的下属,需要执行上级的行政命令;同时又是下级部门的上司,领导、管理并监督下级部门。公共部门行政人员是由人民选举产生的公仆,代表着人民的利益。然而,他们也是属于特定组织的,当上级命令与地方性法律法规、人民利益发生冲突时,就会构成对行政人员伦理精神的严峻考验:到底是对组织中的上级领导负责还是对人民利益负责的角色冲突[4]。

(二)权力冲突:公权力与私权力的冲突

公共部门行政人员是国家公共权力的行使者。然而在现实公共行政权力行使过程中,公共部门行政人员有较大的自由裁量权。这将会出现以下几类冲突:第一,公共部门的“本位主义”问题。公共部门从自身角度出发,可能会导致“本位主义”“部门主义”等,公共部门既是“运动员”又是“裁判员”,不可避免地会有所偏袒和徇私,从而出现公共部门组织部门主义盛行,“权、责、义、利”不明确等情况。第二,公共部门的扩大化问题。正如帕金森定律所言,公共部门行政机构的不断扩张,会不断扩充行政机构人员及“影子机构”[5],以扩大自己的行政权力。第三,公共部门的设租寻租问题。部分公共部门行政人员利用其权力之利、职务之便,在实际行政过程中对一些企业或者商人进行“设租”“寻租”等不当交易,出现“吃、拿、卡、要”等扭曲现象。第四,“零和博弈”现象的出现。当遭遇政出多门、多头指挥的情况时,公共部门中 “站队”“排序”必然对公共部门行政人员公正、中立等伦理精神提出挑战。

(三)利益冲突:社会利益与共同利益、个人利益的冲突

利益冲突是公共部门行政人员伦理失范的突出表现,它具有本原性,角色冲突和权力冲突具有派生性。作为公共部门的行政人员,既要为公共利益服务,也必然会在一定程度上追求自己的个人利益或组织利益。在社会转型时期,公共部门面临更加复杂和严峻的社会环境和组织环境,现代公共行政伦理要求公共部门行政人员尽快回应人民热切关注的问题、切实保障人民群众的政治权益和社会利益。社会利益包括作为社会核心利益的多层次的公共利益,也包括具有组织分享性的共同利益与私人独享的个人利益,但是政府部门的共同利益、行政人员的个人利益与社会大众公共利益之间的冲突屡见不鲜。例如,部分公共部门对市场进行干预、管制,甚至操纵,以谋求自身利益[6]。部分公共部门为了政绩、业绩,难免会选择短期利益、局部利益以满足当前发展现状,从而出现短期利益与长期利益、局部利益和整体利益的冲突。当这种情况出现时,公共部门行政人员又该作何抉择?

(四)法理与情理冲突:法律与道德的冲突

现代民主法治社会中,法律是由伦理规范发展而来的,公平正义是公共行政的基本精神,自由法治是公共行政的本质要求,敬业服务是公共行政的基本要求,公民参与是公共行政的必要要求[7]。公共行政活动常常面临着公正与非公正、善与恶、美与丑的判断,这些都属于伦理的范畴。中国社会是注重“仁、义、礼、智、信”传统观念之上的情理社会,诸如2016年北医三院产妇“医闹”事件中,社会公众对弱势群体的道德关怀、部分媒体追求“眼球”效应进而片面、刻意报道,加之互联网不实炒作推波助澜[8],在一定程度上会加剧社会群众与公共部门之间的误会和矛盾,从而削弱部分公共行政部门的合法性、权威性。当法理与情理出现冲突时,情理判断、舆论导向会在一定程度上影响公共部门的价值判断,可能会出现“道德绑架”,妨碍司法公正。

二、社会转型期公共部门行政伦理失范的成因分析

公共部门行政伦理失范现象的影响因素主要与行政体制自身的缺陷、传统人伦思想的影响、多元价值导向的诱导和监督机制不足等4个成因关系密切。

(一)行政体制自身的缺陷

随着市场经济的发展、社会变化的速度加快、人民民主法治思想的崛起等,人民群众对公共部门提出了更高期待,公共部门承担着远比以往公共行政更多的公共职能和社会责任。行政体制不完善主要表现在以下几个方面:第一,法律、法规等制度体系不健全。截至目前,中国还没有形成一套系统的、能够适应中国国情并指导行政实践的行政体制理论,理论的落后难以在公共部门行政人员具体的行政活动中予以正确的指导和规范,导致部分行政活动中会出现体制不健全、多头指挥、争利夺功、推诿扯皮、监督乏力等行政伦理困境。第二,权责划分不明晰。美国著名政治学家古德纳最早提出“政治-行政”二分法理论,对公共部门中行政“职、责、权”的划分有所辨析,但实际中仍存在党政界限不清、权责不明确等状况,行政管理模式不可避免地在一定程度上存在专制低效、创新不足等弊病。第三,行政权力异化使法律、制度被虚化。这里的行政权力异化,指的是权力主体在行使权力过程中偏离政治权力预定目标的一种现象[9]。其异化本质是个人利益与公共利益走向对立的状态,使相关法律、制度约束被虚化、弱化。

(二)传统人伦观念的影响

正如费孝通所说,中国传统社会不是法治社会,而是礼治社会。在传统习俗中,强调“礼”,而非“法”[10]。第一,公共道德观念弱化。儒家思想更多的是强调个人“仁、礼、忠、信、廉”等价值追求,却忽视公共道德和制度道德方面的建设,致使社会公德和职业道德约束不足。第二,官僚主义盛行。传统的封建等级观念、“层级次序”的官僚主义以及僵化的组织结构等在部分公共部门中根深蒂固,对公共部门行政人员的行政价值观念具有深远影响。第三,社会惰性泛化。在公共部门中,传统“官本位”思想、官僚主义等容易导致公共部门行政人员成为非正式组织的附庸,没有新想法、新创意、新方式,难免会导致部分公共部门行政人员懒散的官僚作风、行政权力滥用、行政效率低下。

(三)多元化价值观念的诱导

在社会转型期,多元化的价值理念也对公共部门行政人员的行政伦理规范产生了猛烈的冲击。第一,拜金主义思潮冲击正确的行政伦理。在市场经济时代,逐步发展起来的拜金主义、享乐主义、奢靡之风等价值观念冲击正确的行政伦理价值观,致使公共利益受损。近年来,各大新闻媒体、党报党刊公开通报处理的违法违纪官员及典型事件是拜金主义思潮冲击的直接表现。第二,从众心理影响行政人员的行为选择。著名社会心理学家勒庞将从众心理称之为“群体精神统一性的心理学定律”[5]。公共部门行政人员在日常行政过程中,可能会出于政治权威、群体压力、职业发展等原因,从而对组织及其他人提出的意见、看法盲目服从,听之任之。第三,“群体道德”替换个人的主观意志。公共部门中的“群体道德”约束对个人影响较大,能够造成群体中个人利益的暂时消失以及相应意识的泯灭,其中的一个主要原因便是千差万别的个人目标被一个集体目标所取代。

(四)监督机制约束的不足

中国《公务员法》对公共部门行政人员的考核,在“德、能、勤、绩、廉”的基础上注重实绩的考核,重点是工作实绩[11],这便导致部分公共部门在实际的行政过程中,容易出现以下几种困境:第一,从公共部门下级行政人员来看,对工作功绩和职位晋升的盲目追求,会导致公共部门行政人员在管理、考核、评估、监督等过程和环节中“信息不对称”现象出现,诸如谎称虚报、隐瞒不报、弄虚作假等现象频频。第二,从公共部门上级考核部门来说,对下属工作的否定也意味着自己领导能力的欠缺,这也会在一定程度上对下属部门的管理、考核和监督标准放宽,以凸显自己在工作上领导有方,有所建树。第三,工作绩效难以考核和量化。公共部门在行政过程中,工作指标的设立是否合理、科学,会使得工作绩效难以考核、难以量化等问题存在,导致“偷梁换柱”“李代桃僵”等现象出现。第四,公共部门行政人员的政务公开、透明的积极性、主动性和自觉性不够,加之信息不对称的存在,同级人大、政协委员、媒体及社会公众对公共部门行政人员的监督存在盲区,导致一定程度的监督主体缺位。

三、社会转型期公共部门行政伦理失范的矫正路径

在“互联网+”时代构建“服务型”政府的过程中,社会公众对公共部门的服务公开化、透明化等提出了更高要求。面对公共部门中出现的一些行政伦理失范现象,可以从加强行政伦理法制化建设、规范行政伦理价值导向、提升公务人员伦理自律和完善伦理监督机制等4个方面加以矫正,继而规范公共部门公职人员行政伦理精神,为行政主体塑造一个良好的行政伦理氛围,提升行政主体服务水平和服务质量,力促社会转型中公共部门行政伦理的常态化、健康化发展。

(一)加强行政伦理法制化建设

公共部门行政伦理法制化建设,必须要弄清楚这么几个问题:哪些伦理理念是符合社会发展主旋律的,哪些伦理行为是值得在行政法规中倡导和弘扬的,哪些活动是符合社会期许及大多数人利益的。这些伦理判断的标准在于体现公共行政的根本价值观念。

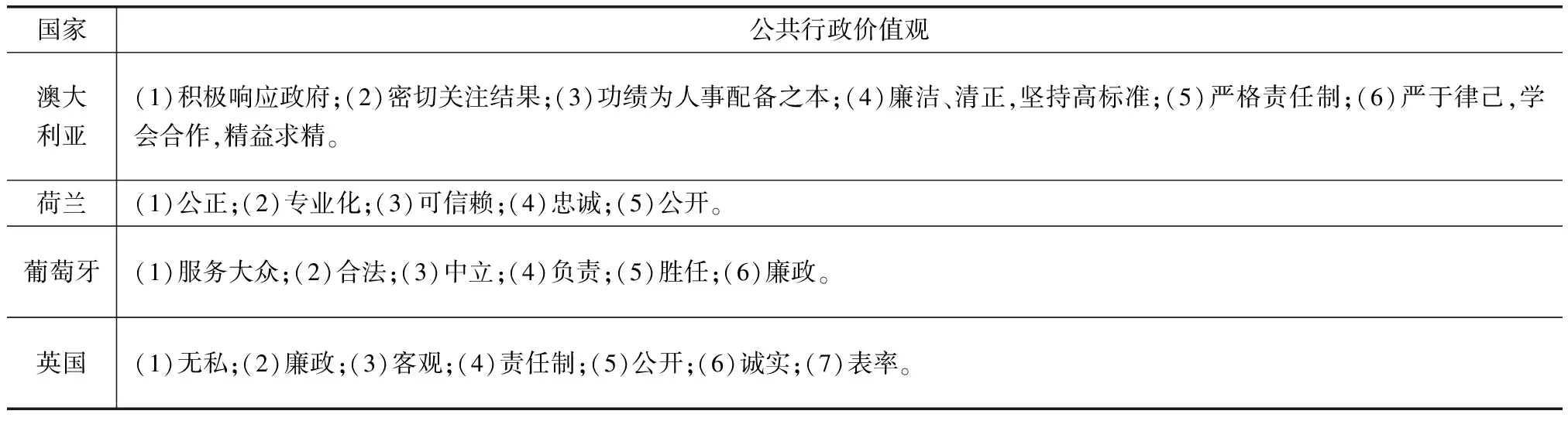

表1是4个西方国家的“公共行政价值观”,虽然对公共行政价值观的详尽程度略有不同,但其主体精神却完全一致[12]。都体现了行政伦理“公正、合法、权威”的行政伦理精神。这对中国行政伦理的法制化建设提供了可参照经验。

邓小平曾明确指出:“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法做好事,甚至走向反面”[13]。廖炼忠也认为,应从体制改革、完善制度和建立制约机制3个角度完善制度治理路径[14]。以此为参照,可以从以下3个方面着手:第一,伦理制度化,在借鉴国外先进国家“公共行政价值观”的基础上,必须结合中国国情及社会现实,遵循“德”与“法”的契合,加强中国公共部门行政人员行政伦理法制化建设。第二,制度伦理化,以法律的合法化、制度化等“刚性”制约来引领、教育公共部门行政人员养成符合社会主义核心价值观的“柔性”理念,规范公共部门行政人员在日常行政活动中有法可依、有法必依。第三,制度与伦理相结合,法律与契约相融合,通过各种渠道的宣传、教育及文化渗透,为公共部门行政人员在面临伦理冲突时坚持正确伦理信念的同时,也能为公共部门行政人员违背职业道德的行为提供惩罚的法律依据[15]。

表14个国家的“公共行政价值观”比较

资料来源:王伟《行政伦理概述》,北京:人民出版社,2001年第378-380页。

(二)规范行政伦理价值导向

从“经济人”的角度出发,人是追逐自身利益最大化的人;从“社会人”出发,人是具有社会交往的人;从“自我实现人”的角度出发,人是具有成就需要、自我实现需要的人;从“复杂人”的角度出发,人扮演的角色不同,其需要呈现出复杂性。作为公共部门行政人员,既是追求自身利益的个体人,也是维护公共利益的“公共人”。高中义提出,公正是行政伦理的价值追求[16]。基于“角色理论”的分析,应规范和矫正公共部门行政伦理价值导向,进而对公共部门行政人员进行“精神约束”:第一,社会主义核心价值观常态化教育。从国家层面、社会层面和个人层面对公共部门行政人员进行教育,规范其伦理导向,使其能够牢固树立“全心全意为人民服务”的公仆意识。第二,发挥榜样作用,树立伦理标杆。在公共部门中寻找那些奋战在行政岗位一线的公正、诚信、廉洁的行政典范人员,以身作则,以身言教,引领“公正、忠诚、服务”等行政伦理价值导向,强化正面典型示范作用,增强“四大意识”、落实“五个扎实”,系统推进“追赶超越”的良性竞争态势。第三,“高薪养廉”理念的倡导与践行。一方面提高公共部门行政人员的工资报酬、福利社会保障等,提高其社会地位及安全感;另一方面提高公共部门行政人员“违纪成本”,发现一例,通报一例,处理一例。坚持以法律法规为准绳,以行政伦理为指导,以伦理道德为底线,规范公职人员的行政活动,减低违法违纪事例。

(三)提升公职人员伦理自律

提升公职人员伦理自律,可以从以下几个方面着手:第一,坚守“底线伦理”,牢筑伦理信念。公职人员应自觉对十八届以来各项规定、“两学一做”学习教育等理论进行系统学习,防触“政治红线”、坚守“伦理底线”、牢筑“全心全意为人民服务”的宗旨观念。第二,增强党性修养,提升自律要求。公共部门行政人员的伦理价值观要符合“底线伦理”的要求,更要有共产党人的价值追求——“权为民所用,情为民所系,利为民所谋”,并为之不懈奋斗。公共部门行政人员在严于律己、追求公正的同时,也要提高办事效率、降低行政成本、提升服务质量、增加社会效益。第三,加强自身教育,强化伦理精神[17]。行政人员应注重理论学习与实践操作相结合,国外与国内相借鉴,将国外先进“公正、合法、权威”伦理精神与中国传统“仁、礼、忠、信、廉”伦理道德结合起来,将行政伦理要求看成是在认识其职业伦理和社会道德规范之后的一种自我立法、自我约束,更是一种自愿、自觉、自决的行为选择。

(四)完善伦理监督机制

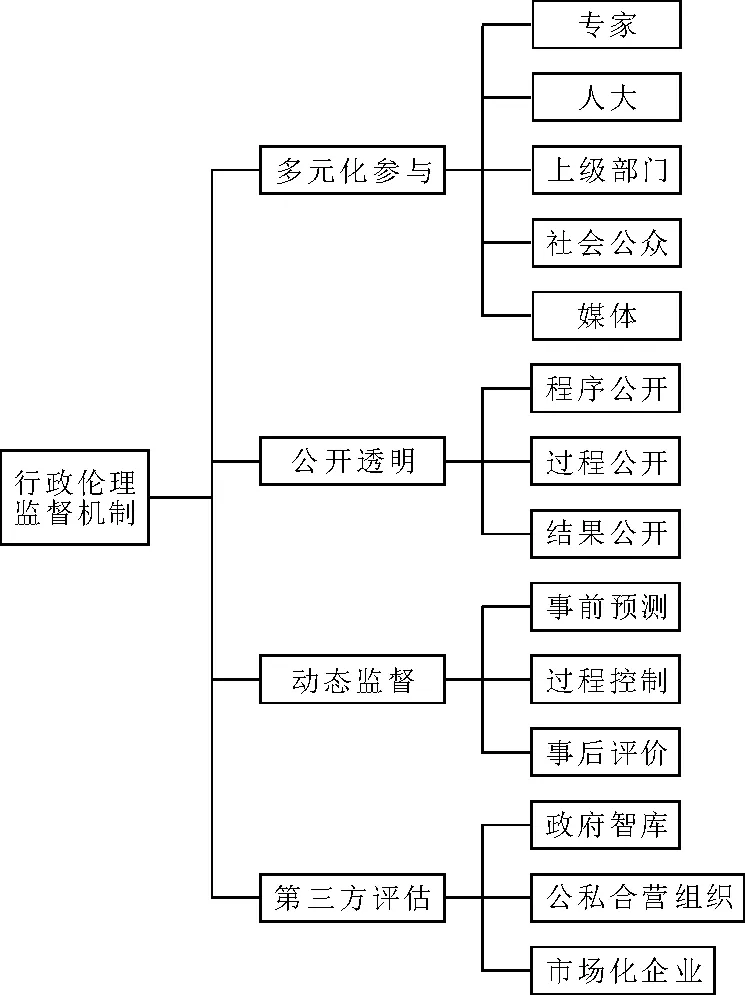

阿克顿指出:“权力导致腐败,绝对权力导致绝对的腐败[5]。十八届三中全会以来,习近平总书记多次提出:必须把权力关进“制度”的笼子里。怎样预防权力腐败、运行的合法性和正当性,完善权力监督以及由谁评估,是我们亟需思考和解决的问题。图1是公共部门行政伦理监督机制构建模式。

图1 公共部门行政伦理监督机制构建模式

根据图1,可以从以下4个方面进行公共部门行政理论监督机制模式的构建:第一,治理主体多元化参与。公共部门的治理需要利益相关方共同参与,它既是一种体现民主的方式,也是公共部门保障民众参与权的表现形式,从不同维度、不同层面表达他们的意愿和诉求,群策群力,提供更多维、有效的公共政策,以保证公共政策更加适应社会发展的动态环境。第二,程序公开,阳光行政。在“互联网+”的时代背景下,公共部门在简政放权、简化行政程序的同时,需要加快电子化办公进程,通过“互联网+党建”“互联网+政府办公”“互联网+业务培训”等,开展形式各样的服务项目,保障民众知情权、参与权和质询权,有利于公共部门合法性和权威性的树立。第三,全方位动态监督。新媒体时代下人人都是媒体中心,都是话语体系的倡导者和维系者。在这种全方位、全过程、全动态的监督方式下,更加需要规范作为“个人”的公共部门行政人员道德认知和伦理判断,弘扬社会主义核心价值观主旋律,激发正能量。第四,引入第三方绩效评估。引入第三方构架科学、合理的绩效管理指标,以客观、公正为准则,将定性与定量结合起来,评估公共部门行政人员的绩效及贡献,将其作为考核、评优、晋升的依据,能够有力规范和激励公共部门行政人员。

四、结语

在构建服务型政府的攻坚转型时期,公共部门行政人员更应秉承“公正、忠诚、合法”的行政伦理精神。本文从冲突论的视角对公共部门行政伦理失范问题、成因及矫正路径进行审视,丰富已有公共部门行政理论失范对策研究成果的同时,也为公共部门行政理论精神的重塑提供借鉴和路径参考,以期规范和矫正公共部门行政人员行政伦理精神,改善行政环境、提升服务质量和增强政府公信力,促进中国转型期公共部门行政伦理的常态化、健康化发展。

[1] 高旭东.社会转型时期我国行政伦理失范研究[D].长春:长春工业大学,2012.

[2] 邢敏.我国转型期行政伦理失范透析及建设研究[D].成都:西南财经大学,2007.

[3] 特里·L·库珀.行政伦理学:实现行政责任的途径[M].张秀琴,译.北京:中国人民大学出版社,2001.

[4] 孙晓瑜.我国公务员行政行为选择的伦理困境及其消解[D].西安:西北大学.2010.

[5] 古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.桂林:广西师范大学出版社,2015.

[6] 邹东升,冯清华.当下公共行政的伦理困境与出路[J].江西行政学院学报,2007,9(2):5-8.

[7] 何海涛.公共行政精神:伦理特性、困境及其重塑[J].长江大学学报:社会科学版,2014,37(6):137-140.

[8] 李丹.突发医患问题报道之都市报得失[J].新闻研究导刊,2016(12):60.

[9] 刘吉发.政治学新论[M].北京:中国人民大学出版社,2008.

[10] 苗玉宁.政府信息公开中的公务员伦理困境与对策[J].中国软科学,2013(4):169-175.

[11] 李和中.国家公务员制度导论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[12] 王伟.行政伦理概述[M].北京:人民出版社,2001.

[13] 邓小平.邓小平文选[M].北京:人民出版社,1994.

[14] 廖炼忠.制度伦理视角下的当代中国行政伦理失范[J].云南行政学院学报,2015,17(5):117-122.

[15] 黄勇辉.转型期公共行政精神的重建[J].江西社会科学,2009(10):186-189.

[16] 高中义,高伟.行政伦理失范及其治理对策[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2002,22(4):30-33.

[17] 汪辉勇.中国当代公共行政的伦理规范[J].广东社会科学,2015(1):69-75.

Administrative ethical anomie and rectification approach of public sectors in social transformation period

DU Xiang-min,ZHAO Cheng-wei

(School of Politics and Administration, Chang’an University,Xi’an 710064,Shaanxi,China )

With the deepening of China’s political system reform, the functions of public sectors’ management gradually transit from traditional “management” type to modern “service-oriented” type. This paper analyzed the administrative ethical anomie of some public officials in the process, such as role conflict, power conflict, interest conflict and legal and reasonable conflict. The results show that the main causes of some administrative ethical anomie of public sectors are closely related with value pursuit of traditional administrative ethics, administrative system deficiency, induction of diversified values and insufficient supervision and constraint mechanism. To resolve the problem of administrative ethical anomie of public sector officials, it should strengthen the legal construction of administrative ethics, and effectively deal with the ethical institutionalization and institutional ethics as well as their mutual relations; it should advocate and practice high-paying honesty and socialism core values normalized education; it should enhance ethical belief education of the public officers and put forward self-discipline requirements; it should establish sunshine administrative system in which main governance subjects should participate in diversified approaches with open procedures, regulating and motivating public sector executives under full dynamic supervision and introduction of third-performance evaluation system.

public sector; administrative ethics; rectification; administrative officials; public interest; ethical self-discipline

2017-01-09

杜向民(1957-),男,黑龙江明水人,教授,硕士研究生导师。

D630.1

A

1671-6248(2017)02-0044-06