大坝基础处理及坝坡稳定分析研究

俞红芬+邱丽萍

摘 要:本文针对斜心墙坝大坝坝基存在问题,用压脚方案、放缓坝坡等不同的处理方法,对坝基、坝坡进行稳定分析思考。

关键词:大坝冲水库;斜心墙坝;大坝基础处理;坝坡稳定分析

中图分类号:TV541.1 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)09-0124-01

1 工程概况

大坝冲水库位于云南省陆良县,水库属珠江流域西江水系。水库现状为一座以农业灌溉为主的小(1)型水库,总库容436万m3,扩建后的大坝冲水库为中型水库,工程主要任务为提供农村人畜饮水和农业灌溉用水,总库容2028万m3。

2 大坝稳定加固处理变更原因

大坝冲水库扩建工程在大坝斜心墙基础开挖施工过程中,上游坝基振冲区上侧边坡发生坍塌及蠕动变形,下游原老坝体边坡发生变形开裂。设计单位通过对坝基现场取样试验,进一步复核坝基各层的物理力学指标,物理力学参数比原初步设计偏低,根据复核结果,大坝在部分工况中的安全系数不满足规范要求,需对大坝稳定进行加固处理。

3 处理方案论证

3.1 大坝原初步设计概况

拦河坝在原有坝体上扩建加高,由于受地形限制,坝体扩建加高采用的是从上游面培厚加高坝体,坝型为粘土斜心墙风化料坝。大坝高49.0m,坝轴线长485.0m,坝顶宽6.0m,坝顶高程1883.0m。上游坝坡为1:2.2,下游马道以上坝坡为1:2.0,马道以下坝坡维持原坝体的平均坡度1:3.1。

3.2 大坝稳定复核

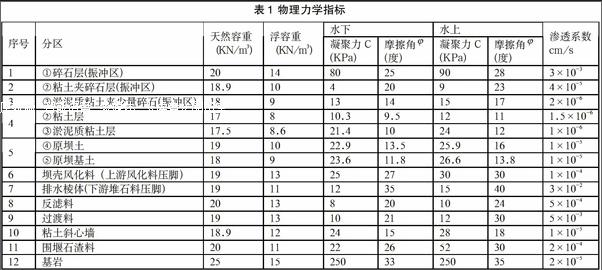

上游振冲区中下部的粘土层(高程1836~1841m)在心墙坝基开挖过程中,振冲区上游侧边坡产生坍塌及蠕动变形。该区作为上游坝壳坝基,对坝坡稳定产生不利影响。对开挖揭露的各土层取样做室内三轴试验进行复核,该层土的相关物理力学参数见表1中的粘土层②③。

4 各填筑料的物理力学指标

坝体及坝基的各材料分区按实际情况选取,各分区材料的强度参数取自试验室试验成果及近似工程类比。对初步设计阶段各项物理力学指标进行了相应的调整,大坝稳定复核采用的各项物理力学指标见表1。

4.1 大坝稳定复核成果

大坝稳定采用刚体极限平衡稳定计算分析方法,对坝体上、下游坝坡的抗滑稳定性进行计算分析。按照土石坝设计规范的要求,考虑各种不同运行工况。坝体稳定计算采用河海大学开发的土质边坡稳定分析程序Autobank6.1。

4.1.1 原设计大坝的稳定分析及结论

根据原设计大坝稳定分析计算,上游坝坡的稳定安全系数在正常蓄水位+地震、死水位+地震及正常蓄水位缓降至死水位+地震等工况下不能满足规范要求;下游坝坡的稳定安全系数在设计洪水位+地震、正常蓄水位+地震及死水位+地震等工况下不能满足规范要求,需要进行加固处理。

4.1.2 大坝坝坡稳定加固处理方案

为了提高大坝上下游坝坡的稳定性,对大坝进行加固处理。

4.2 上游坝坡处理

对上游坝坡主要有以下的加固处理方案:

(1)方案Ⅰ:压脚方案。

维持原坝坡不变,对上游坝脚采用以风化料为主的压脚处理方案。为了增加压脚加固处理的效果,对围堰上游河床地面(高程1849.3m)以下淤泥部分的压脚体采用堆石体填筑,其余部位压脚体采用风化料填筑。上游压脚体顶部高程1854.9m,顶宽44.5m,坡度为1:2.2。

(2)方案Ⅱ:抗滑桩方案。

维持原坝坡不变,对原振冲处理的坝壳料基础进行抗滑桩处理,由于处理部位为淤泥且较厚(最大约为13.0m),抗滑桩清挖难度较大,故不采用该处理方案。

4.3 下游坝坡处理

方案Ⅰ:结合下游坝趾区实际地形地质条件和稳定复核结果,对下游坝坡采取堆石料压脚的处理方案。压脚体的顶部为高程1859.0m(与响水坝东干渠渠顶平齐),顶部宽度为10.8m,坡度为1:1.5,采用厚度为40cm的干砌块石护坡。

方案Ⅱ:后坝坡马道以下维持原坝坡1:3.1;马道以上为新建坝体,坡度为1:2,该部分坝坡放缓之后没有马道的位置,故该部位不能采用放缓坝坡的处理方案。

5 方案经济比较分析

经过对不同处理方案的经济分析比较,上游坝坡压脚处理方案(方案Ⅰ)增加投资为736.67万元,上游放缓坝坡处理方案(方案Ⅱ)增加投资为1485.23万元,压脚处理方案较缓坝坡处理方案投资为748.56万元。

6 加固后大坝稳定复核

加固后的大坝稳定计算采用河海大学开发的土质边坡稳定分析程序Autobank6.1,北京水科院自主开发的土質边坡稳定分析程序STAB2009进行了复核计算。根据对加固后大坝的稳定分析计算,上下游坝坡的均满足规范要求。

参考文献

[1]《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001).