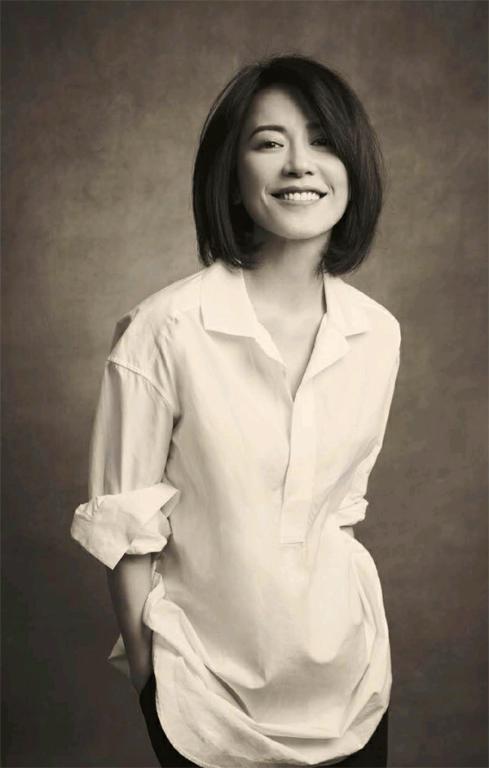

俞飞鸿的“无所谓”

宋诗婷

“成长就是给自己找个最舒服的姿势,躺着、半坐着、斜倚着……找到最舒服的姿势,然后一直保持,这就是我现在的生活。”

对俞飞鸿的采访约在她的工作室。那天,我早到了几分钟,一推门,她就站在门口,身旁围着3个人,摆弄着她身上那件红棕色礼服。4个人一起左右端详,讨论侧过身拍照,这宽松的腰部剪裁会不会有些显胖。

工作室不算大,墙上的海报大多来自两部影视作品——《我爱你,再见》和《爱有来生》,前一部俞飞鸿是制片人和出品人,后一部她是导演,当然,两部作品的女主角都是她自己。

演员、导演、制片人俞飞鸿

俞飞鸿很守时。她试完服装,换上轻便的白色背心和宽松长裤,采访准时开始了。

“他们说是一个专题采访,说实话,我兴趣不大,不太喜欢聊话题性的东西。我不太喜欢自诩成一个什么代表,我不代表任何人,只代表我自己。更不愿意去引导别人,号召些什么,群体活动我不太喜欢参与。没关系,既然今天咱们在这儿了,就随便聊吧。”俞飞鸿给出一个坦率的开场。

美与自由

采访前,我看了她前阵子接受的一个视频访谈,与她对谈的是曾经的记者许知远。两人面对面坐在茶室里,俞飞鸿讲得神采飞扬,对方突然冒出一句“你真是挺好看的”。这话把俞飞鸿逗笑了,大概也把很多观众逗笑了。

没想到的是,当我,一个女人,坐在俞飞鸿对面时,冒出的第一句话也是“你好美啊”。这赞美来得很突然,完全地情不自禁。

她又笑了笑,没接茬。在过去的40多年里,她应该早已习惯了这种赞美,对她来说,就像见面打招呼一样稀疏平常。

一个家境殷实又美丽的女孩在这世上会经历什么?

“美?到底能有多美?大家都是一张嘴,两只眼睛,一个鼻子,能美到哪去啊?”俞飞鸿在自己脸旁比比画画,“小时候,家里没人说这个,我一直把这夸奖当成善意的传递。”

虽然在很长一段时间里,俞飞鸿对自己的美是不自知的,但美这东西是个客观存在,它在一定程度上让俞飞鸿的世界被她口中的善意环绕。

小时候,她是街坊邻居的洋娃娃,大家抢着给她织毛衣、做衣服,放了学总有人轮着班在幼儿园门口接她。大姐姐、小阿姨们把她按在椅子上,再把火鉗烫热,揪起一绺绺头发,在火钳上绕几圈,给她烫出一头羊毛卷,看起来更像个娃娃了。

上高中时,班里最野、最凶的男同学会和假小子打架,但对她就温顺很多,还会偷偷塞给她好吃的。高考报了北京电影学院,她跟六七个男生结伴去北京艺考。回来的火车上人贴人,大家受不了了,怂恿她去和列车员说说,给大伙儿找个能立脚的地方。交涉的结果是,列车员把她和一起的几个小伙子带到了邮车车厢,和成堆的信件靠在一起,宽敞、凉快,自在极了。

美丽带来的特权没让俞飞鸿骄纵,被照顾得太好,反而束手束脚。这和她的家庭教育有关。父亲是清华毕业的高才生,母亲也是读书人,典型的知识分子家庭,大人好好工作,孩子好好学习,什么都不缺,独缺一点点离经叛道。

“我很小的时候就特别希望能长到30岁,因为30岁的女人看起来是一副可以自己做主的样子。”俞飞鸿回过头来想,从18岁进入大学到30岁之前的那十几年,她一直在努力拓展自己自由的维度,不是物质上的自由,更多是精神上的,很私密,有点暗流涌动的意思,看起来无关紧要,也不会让生活起太大波澜,但对她来说,没有不行。

追求自由是从逃离开始的。她原本考上了一所杭州的大学,但总觉得还在家人、亲戚和朋友们身边,还是有依靠,于是,决定重考,去北京,读电影学院。

逃离故乡并没让俞飞鸿活成另一个模样,她依然是好学生,成绩好,守规矩,老师、同学都喜欢。毕业后她还顺利留校,用掉了系里唯一的留校名额,这在父母和外人看来,实在是个安稳的好差事。

工作一年,她又觉得哪里不对,还是想逃。这一次要逃去美国,一来学英语,二来再次逃离熟悉的朋友圈和时不时提供帮助和照顾的叔叔阿姨,看看能不能真正地一个人生活。对于一个家境良好的美女来说,很多便利与生俱来,接受便是,俞飞鸿却很难对此心安理得,她似乎没有办法从外部提供的任何赞美和帮助中找到安全感和自由,她要全权接管自己的生活。

“一本护照,一门外语,一张信用卡,那是我二十出头时最想拥有的东西。”到美国学习语言,俞飞鸿一次性得到了这三样东西。她在美国学会了很多自己之前不会做、未来可能也不需要亲手去做的事,比如换灯泡、开车、办各种身份证明和信用卡、帮朋友在4S店里讨价还价……“我可能不需要一个人去面对很多事情,有些事我可以选择不做,但我需要知道自己能做,这样内心才觉得是真的自由了,不然总有疑虑。”俞飞鸿说。

这种思维方式非常西方。我可以不选择,但我需要有选择的权利和能力,对于自由边界的探索,贯穿了俞飞鸿的18到26岁。

26岁,俞飞鸿在美国街头险些被一辆飞驰而来的私家车撞出斑马线,她跑过去,踢着对方的汽车轮胎大吼大叫,用学会的所有英语脏话、俚语问候对方。“说来很好笑,那是我第一次直接表达愤怒。”俞飞鸿在视频访谈里聊起这段经历,她把那次愤怒视作自己在美国所修的最后一门课。尽管在之后的近20年里,她几乎没再有过如此声势浩大的愤怒,但那次怒吼让她知道,愤怒这项缺失多年的能力她终于习得了。

《爱有来生》

1997年,俞飞鸿从美国回来,接拍的第一部戏是《牵手》。片方和导演本来想让她演女一号夏晓雪,她看了剧本,挑了女二号王纯。王纯,一个刚大学毕业的漂亮姑娘,男女主角婚姻的第三者,不太讨好的角色。“但我觉得,自己当时刚回国,和她的状况很像,事业刚起步,表演上能找到支点。”俞飞鸿的想法简单直接。

王纯这个角色让俞飞鸿火了。福利和代价是,片约不断。90年代末,中国的电影、电视剧刚刚市场化,大家拼命赚钱,演员的工作规范还不完善,经常连轴转。“完全没有在创作的感觉了,只是在机械重复劳动,我必须要停下来,找回创作的快感。”在红了的过程中,俞飞鸿被名气和高强度工作束缚,又不自由了,于是,紧急叫停。

接下来的近10年,她把自己献给了一部电影和一部电视剧——《爱有来生》和《我爱你,再见》。

“我1996年看到须兰的这篇小说《银杏,银杏》(电影《爱有来生》原著),2001年买的版权,2007年开拍,一个女人的黄金年龄,是这本小说和这部电影陪我过来的。”俞飞鸿感慨。

她是在往返美国的某班飞机上读完这篇小说的,原著不长,9000多字,一气呵成。故事很中国,很执念。阿九一家被土匪杀害,为报仇,她潜到土匪头子的弟弟身边做情人。一边是弄假成真的爱,一边是不共戴天的家仇,阿九选择结束生命,与爱人相约来世。爱人化作孤魂,在树下等她50年,再轮回,阿九已成别人的妻子,两人的前世和今生,都是错过。

电影《悟空传》剧照

“看完之后,一直想着,偶尔和朋友聊起来,就会讲到这个故事。买了版权,一直没找到合适的人拍,朋友劝我自己拍。”据说,劝俞飞鸿自己做导演的人是王朔。2000年初,转行当导演的演员还不多,女演员更是凤毛麟角,徐静蕾是最成功的一个,她的转型也有王朔的功劳。

从和俞飞鸿的聊天中就很容易感觉到,她是个温柔的人,但也是个糊弄不了的、较真儿的人。你的观点,她但凡有半点不赞同,就一定会指出来。她大概是我见过的最喜欢向记者提问的演员之一。

这点提问的劲头和筹备《爱有来生》相比就是小巫见大巫了。“拍这片子之前,我挺顺利的,没受过什么罪。这片子对我影响挺大的。”俞飞鸿说。

她怕见生人,沉默寡言的性格不得不改变那么一点。每天和各个部门据理力争,与美术组半米半米地争执搭建场景的内部结构,和道具师一件一件勾对屋子里要摆的锅碗瓢盆。她说自己从来都不是领袖,但做导演就得以身作则,看景时,自己噌噌噌走在前面,一口气爬上上千米的山,后面跟着的人不敢有半句怨言。“我不偷懒,我把自己全交待出去,那就什么遗憾都没有,不然的话我心虚,我从来都不喜欢心虚的感觉。”

但和这些落在实处的执行力相比,《爱有来生》对于30多岁,不曾经历沧桑的俞飞鸿来说,最大的意义在于,让她体会到了绝望。在接受许知远“十三邀”的采访时,她描述过当年云南的那场雨。云南是《爱有来生》的取景地,拍摄期间,当地的雨季提前到来。一开始,雨下得断断停停,每天还能拍几个镜头。到了后来,雨不停了,七乘二十四小时地下,每天剧组要白白损耗几十万元,面临不得不撤离的困境。

“我留在脑海中印象最深的一个场景是,我站在窗前,看着外面的雨,不知道站了多久,内心没有起伏,没有悲伤,一片空白,出奇的镇定。原来,当你最不希望发生的事情发生了的时候,不是愤怒,也不是悲伤,是空白。”

2009年,《愛有来生》上映,口碑不错,票房却不好。“具体数字就不要纠结它了,外面的数字都是不正确的,都无所谓,它确实没赚钱,这是真的。”

在拍摄《爱有来生》之前,俞飞鸿还折腾过一部没怎么赚到钱的电视剧——《我爱你,再见》,也是一个关于错过的故事。高中校园里的姐弟恋情侣,因为误会和成长而分开,纠缠了十几年,不断错过彼此。

这符合俞飞鸿的审美:错过就错过了,错过不一定不美,没错过也不一定美,顺其自然,万事都不强求。这也是她当下的人生态度。在剪辑《爱有来生》时,她还被另一部电影打动过——西恩·潘的《荒野生存》。那种对自由的极致向往,让30多岁,在剪辑房和家之间两点一线的俞飞鸿流泪了。

积极的悲观主义者

采访中,我总试图和俞飞鸿聊聊年龄,聊聊向往自由、顿悟和生活转变的节点。但她好像不是个有时间概念的人,也从不喜欢用时间来归纳和标注生活。就像她的长相一样,似乎没年轻过,也好像没有老过。

“不要总问我什么时候,没有明确的某年某月,就是一种感受,很难说清是哪一年,哪一个时刻,肯定是在成长的过程中发生的。”俞飞鸿说。

26岁,从美国回来,知道自己靠一本护照、一门外语、一张信用卡就可以生活,学会了愤怒,学会了尽量不求助于人,俞飞鸿就觉得自己内心越来越自由了。当下,她46岁,与内心自由相对应的是,行事作风越来越规规矩矩,越来越遵从眼前的社会规则,越来越对自己无所求。

她对演戏无所求了。“没有太多规范,不给自己下套,不给自己压力,遇到好的是意外惊喜。毕竟,演员是被动的。”《爱有来生》之后,她也不以导演自居。“不会为了做导演而去找故事,阅读是个习惯,有事没事都会读一些东西,没那么目的性。”

她对外界的目光也无所谓了,我反复确认,她都一口咬定。“证明给谁看?要给谁看呢?谁对我来说那么重要?观众吗?你觉得再好,拍出来,人家觉得是狗屎,也没辙。你最多是茶余饭后的五分钟谈资。父母吗?你永远是他们挚爱的孩子,永远那么重要,没什么可证明的。朋友吗?他们更无所谓了。”

她对婚姻无所求了。不拒绝,也不排斥。她说,男人从来不是她拓展生命维度的方式。

她对很多政治正确的立场也不感冒。比如,女权。在和许知远的对话中,她常常提到男人和女人,并不是倡导女性权益,只是想了解在这个既成事实且短期内也无法改变的男权社会里,男人与女人的观念差别。对此,她不抗争,甚至有点庆幸:男人受男权、责任、面子和欲望所累,女人轻巧很多,可以不出头,不争名逐利,也可以偶尔偷个懒。

这种“无所谓”的态度来源于她对自我的认知。“年龄越大你越知道自己的局限在哪里,一开始还找不准,但越来越清楚,优势、劣势、长处、短处,你开始知道自己的范围在哪里,哪些是自己可以掌控的,哪些不能。在自己发挥很好的范畴里尽量发挥就好了。”

“无所谓”也来源于她从小所受的教育。逃离了一大圈,她又回到了少年时期被圈定的规范里,并且心甘情愿。“生活中我不太喜欢失衡,很多规范,我不想去打破,打破了你要负责任,要承担后果,能不能承受要考虑。安稳一点更好。”

俞飞鸿喜欢看人物传记。看凡·高,她庆幸,庆幸自己没有被赋予太多才华,“保持平庸就好”。她也看武则天的人生,前半段的“宫心计”她不在意,反而对武则天40岁之后的经历有兴趣,觉得中年之后的武则天所作所为已经超越了性别,在政治远见上可以和男人相抗衡。她有兴趣扮演中老年武则天,却没兴趣经历类似的波澜起伏的人生。

曾经一度,我们的话题莫名转到抑郁症。“身边几个朋友都跳楼自杀。”俞飞鸿有很多文化圈、演艺圈的朋友,人到中年,自觉或不自觉地思考起生与死的话题,有些人病了,迈不过这个坎儿。而她最接近死亡的一刻是尝试蹦极,“站在那儿的那一刻你才知道,生活中有多迈不过去的坎儿你才会选择跳楼啊!”思考死亡势必要探讨哲学层面,但她不愿意给自己找麻烦,假装对此毫无好奇心。

听起来,她是以一种“傻白甜”的方式在生活,但似乎是绕了一大圈,经历过思考后,主动选择了这一方式。就像很多年前,她接受“凤凰非常道”采访时所说的:“我喜欢苍白,您要知道,我喜欢它平淡无奇,这是我想要的,我根本就没有想要不苍白的人生。”

对苍白的向往大概来源于她本质的悲观。采访的两个小时里,我最终也没搞清楚,一个美丽又被宠大的女人是怎样开始笃信“生活本身是无意义的”。但目前来看,这种存在主义的价值观似乎真的让她自由了,踏实了,找到了“自己最舒服的姿势”。