土体固结粉在软土地基加固中的应用研究

陈 冲,刘卫东,闫雪明

(上海理工大学 环境与建筑学院, 上海 200093)

土体固结粉在软土地基加固中的应用研究

陈 冲,刘卫东,闫雪明

(上海理工大学 环境与建筑学院, 上海 200093)

针对上海地区软土地基特点,利用工业废渣为主要原料配制成新型土体固结材料——土体固结粉。通过室内的无侧限抗压强度及XRD试验得出其固化土的强度性能及加固机理;再通过室外原位搅拌桩施工及芯样试验进行分析,研究了土体固结粉在软土地基加固实际工程中的适用性。

土体固结粉;工业废渣;软土加固;加固机理

上海地区的软弱地基具有土层强度低、地下水位高、含水率高及渗透系数小等特性,因此,为了保证该地区建筑物的施工安全性、使用功能及使用年限等要求,需要对建筑物下的软弱地基土进行一定的加固处理。软土固化剂正是为了满足此类工程应用的需求应运而生[1]。

传统的无机类软土固化剂主要有水泥、粉煤灰、石灰等,在实际应用中存在着水化热大、易开裂、水稳定性差、早期强度低、适用范围小等缺点[2],促使广大科研及工程人员开始致力于新型高性能的软土固化剂的研究。

从20世纪50年代起,新型软土固化剂的研究已经在国外发达国家兴起,近些年来,国外的软土加固技术发展十分迅速,先进的固化材料不断涌现[3-4]。而我国对于新型软土固化剂的研究起步较晚,国内软土固化剂产品多为引进欧美等国的技术加以改进而成,自主研发的水平较低[5-9]。

土体固结粉是以上海地区的工业废渣(粉煤灰、钢渣、脱硫石膏、再生骨料微粉等)、矿粉、水泥等为主要原材料,掺入适量碱性激发剂,混合配制而成的一种无机类粉末状软土固化材料,应用对象主要是上海及周边江浙地区的软土地基,具有节能、环保的特点。

本文主要研究目的是通过分析室内制样的无侧限抗压强度试验,检验土体固结粉加固土的强度性能能否达到现行有关规范的设计要求;再对试样进行XRD试验,研究其加固土的作用机理。最后通过室外原位搅拌桩施工及芯样试验,确定土体固结粉在实际软土地基加固工程中取代传统固化材料的可行性,并为相关工程设计、施工提供参考意见,提出进一步研究的方向。

1 室内试验材料及方法

根据上海地区一般场地地基土的分布特点,选用三种典型地基土(第②层褐黄色粉质黏土、第③1层淤泥质粉质黏土及第③2层砂质粉土)为加固对象,土样经风干后,分别与土体固结粉及P.O 42.5水泥进行搅拌制样,进行以下试验。

1.1 无侧限抗压强度试验

参考《水泥土配合比设计规程》[10](JGJ/T233—2011),试样采用边长70.7 mm的立方体试模制样。每组试件为6个,JJ-5水泥胶砂搅拌机搅拌,机械振捣,48 h后拆模,标准条件下养护至龄期。采用DYE-2000型数显混凝土压力试验机,加荷速率取0.08 kN/s,加荷至试件破坏,得出加固土试样的无侧限抗压强度值。

1.2 XRD试验

在XRD试验前需对加固土试样进行前期处理,具体过程如下:

(1) 取样:取无侧限抗压强度试验后的加固土试样中心部位碎片;

(2) 干燥:将试样置于35℃烘箱中低温风干48 h至干;

(3) 粉磨:取1 g左右的风干加固土试样,在玛瑙研钵中仔细粉磨后,过200目(0.074 mm)筛,取约20 mg的试样微粉进行XRD试验。

试验设备采用日本理学株式会社(Rigaku Corporation)生产的D/Max-Ⅲa型固定靶X射线粉末衍射仪。采用美国国家标准局(NBC)推荐的侧装样法,其衍射仪的工作条件为:管电流20 mA,管电压40 kV。采用步进式扫描的方式,定性分析的起始角为5°,终止角为85°,步宽为0.02°。试验得出的试样物相采用JADE 6.0软件进行数据分析。

2 无侧限抗压强度试验结果分析

通过室内制样的无侧限抗压强度试验,得出加固土试样在不同龄期下强度值结果见表1。

表1 加固土不同龄期的无侧限抗压强度值

注:(1) 两种材料的水灰比均为0.5(质量比),掺量的质量分数均为12%;(2) 淤泥质粉质黏土、褐黄色粉质黏土、砂质粉土的含水率分别为45%、35%、35%。

对比两种土体固化材料在各土样中的加固效果,可以看出:

(1) 土体固结粉加固土的无侧限抗压强度受土质影响较大,加固粉性土的强度较高,而加固淤泥质土的强度较低。

(2) 相同条件下,7 d龄期之后,土体固结粉加固土的无侧限抗压强度略低于P.O 42.5水泥加固土,二者比率大致为0.8~1.0;但土体固结粉加固土3 d龄期的强度略高于P.O 42.5水泥加固土,这说明土体固结粉的初凝时间相对较短,初期强度增长较快。

(3) 12%掺量的土体固结粉加固土7 d强度均达到2 MPa,满足上海地区基坑围护的工程要求,说明从强度方面来看,土体固结粉可以用于软土加固。

3 XRD试验结果分析

选用固化剂掺入量为12%、水灰比0.5、标准养护条件下28 d龄期的加固粉质黏土试样,通过XRD试验分析得出原状土和加固土的矿物组成如表2所示。

普通硅酸盐水泥加固软土的主要作用机理有水泥的水解和水化反应、黏土颗粒与水泥水化物的作用(包括离子交换和团粒化作用、凝硬反应)和碳酸化作用等几个方面[11]。总的来看,土体固结粉加固土的矿物种类及比例变化与水泥加固土大体相似,说明二者的主要作用机理基本相同。

表2 XRD全矿物分析结果 单位:%

但从加固土矿物的量化角度来对比分析,可以看出:

(1) 土体固结粉加固土中的石英、氢氧钙石及方解石含量较水泥加固土少,说明土体固结粉的水解及水化反应不及等量的普通硅酸盐水泥充分。

(2) 土体固结粉加固土中角闪石和白云石含量较高,这是由于土体固结粉原料中含有一定量的钢渣所致。

(3) 土体固结粉加固土中生成了钙矾石,这在原状软土及水泥加固土中都未发现。钙矾石作为膨胀性水化产物,可以在加固土的颗粒孔隙中形成一种网架状的空间支撑结构体系,使加固土的固相体积增长1.2倍, 很大程度上填充了固化土颗粒中的孔隙,从而达到提高固化土强度的效果。

4 工程实例

由于实际工程现场的条件远比实验室复杂、难以控制,所以对于土体固结粉这一新型土体固结材料,还需要通过室外的原位搅拌桩施工以及相应的试验,来对其工程特性进行检验。

本次工程试验采用搅拌桩的施工方式,这是因为搅拌桩在地基处理及基坑围护等工程领域均有广泛的应用,且施工工艺相对简单、成熟。

4.1 工程地质条件

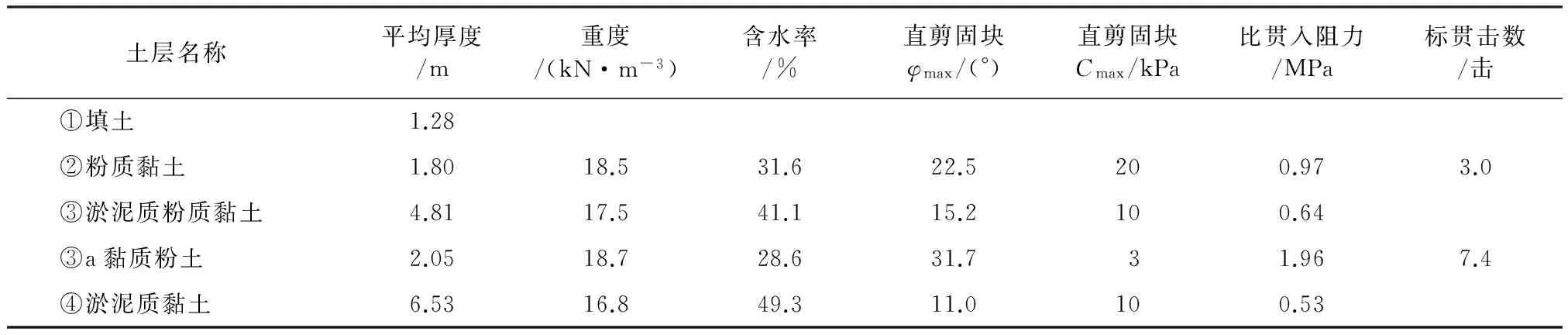

此次试验场地位于上海市虹口区的凉城地区,该地区地基土属于滨海平原地貌类型。试验场地浅部土层的主要物理力学性质如表3所示。

表3 试验场地浅部土层土样的物理力学性质

4.2 搅拌桩的施工技术要求

施工机械采用SJB-2型双轴搅拌桩机,搅拌桩施工的主要技术要求为:

(1) 固化材料的水灰比应控制在0.5~0.55范围内;

(2) 桩位的垂直度应控制在1%以内;

(3) 桩体采用两喷三搅的施工工艺;

(4) 钻头每转一圈提升或下沉量为1.0 cm~1.5 cm,钻头提升、下沉速度不宜大于0.5 m/min。

4.3 钻探取芯及无侧限抗压强度试验

本工程无侧限抗压强度试验的芯样通过XY-1B型钻机连续取芯制得,使用STYE-2000B型压力试验机对芯样进行无侧限抗压强度试验。通过现场钻探钻取的搅拌桩芯样,对两个不同的养护龄期(21 d和40 d)均进行了无侧限抗压强度试验,并与P.O 32.5水泥土搅拌桩的芯样强度作对比,芯样无侧限试验结果如表4所示。

表4 土体固结粉搅拌桩芯样无侧限抗压强度值

根据芯样的无侧限抗压强度试验结果可以看出:

(1) 同掺量下,土体固结粉搅拌桩芯样的无侧限抗压强度要明显要高出P.O 32.5水泥搅拌桩,其中在同为13%掺量下,土体固结粉搅拌桩的40 d强度约高出P.O 32.5水泥搅拌桩强度20%。

(2) 土体固结粉的掺量对于搅拌桩强度有较为明显的影响,其中13%掺量的土体固结粉搅拌桩芯样强度约比10%掺量的搅拌桩高出1.2倍。

因此,从原位施工、取芯试验的结果来看,在相同掺量下,土体固结粉搅拌桩芯样的无侧限抗压强度要明显高于P.O 32.5水泥搅拌桩,故从强度性能角度来说,土体固结粉可以替代普通硅酸盐水泥应用于搅拌桩工程。

4.4 工程中的问题探讨

(1) 同掺量下土体固结粉搅拌桩芯样的40 d强度相比21 d强度并无明显增长,这一现象违背了常规的工程经验,分析其原因可能有:

① 由于该现场试验是在夏季进行的,当地室外温度高达35℃,而搅拌桩的深度不大,故高温加速了搅拌桩的早期强度发展,使其后期强度发展缓慢。

② 该现象从一定程度上反映出了土体固结粉加固土具有早期强度增长快的特性,这一点与室内试验的分析结果是相吻合。

(2) 搅拌桩原位施工的芯样强度远远低于室内试验值,造成该结果的原因是:同室内试验相比,现场原位试验的试验条件难以控制,如振捣效果、养护环境、外界施工扰动等等因素,导致现场原位试验的搅拌桩强度难以达到预期效果。这也是基坑围护工程中普遍存在的问题,需要更先进的施工工艺或高性能的软土固化剂来平衡这种缺陷。

5 结 论

根据上述室内及现场的试验结果,综合分析得出结论如下:

(1) 从室内无侧限抗压强度试验来看,土体固结粉加固褐黄色粉质黏土、淤泥质粉质黏土、砂质粉土均具有较好的效果,其强度可达同掺量P.O 42.5水泥加固土的80%以上。

(2) 土体固结粉加固土的作用机理与水泥加固土基本相同。土体固结粉加固土中生成的膨胀性水化物——钙矾石,通过填充、挤压加固土的孔隙提高了加固土的强度,弥补了其水化产物的不足。

(3) 从现场原位试验来看,土体固结粉搅拌桩强度性能优于P.O 32.5水泥搅拌桩,从强度性能方面来说,土体固结粉完全可以取代水泥作为软土固化剂应用于上海地区软土地基加固工程。

(4) 由于现场原位试验的振捣效果、养护环境、外界施工扰动等不利因素的影响,导致搅拌桩原位施工的芯样强度远远低于室内试验值,建议在今后的研究中采用施工质量更好工艺,如三轴搅拌桩等。

[1] 建设部标准定额研究所.土壤固化剂:CJ/T3073—1998[S].北京:中国标准出版社,1998.

[2] 谭文英,汪益敏,陈页开.土固化材料的研究现状[J].中外公路,2004,24(4):169-172.

[3] 张 文,童小东.土体固化剂研究现状及其固化机理[EB/OL].http://www.doc88.com/p-5520244841.html

[4] 龚晓南.地基处理技术发展与展望[M].北京:中国水利水电出版社,2004.

[5] 王 红,汪良旗.固土材料在我国公路岩土工程中的应用[J].采矿技术,2004,4(4):86-87.

[6] 王银梅,韩文峰,谌文武.新型高分子固化材料与水泥加固黄土力学性能对比研究[J].岩土力学,2004,25(11):1761-1765.

[7] 张信贵,欧 鸥,易念平.土壤固化类材料及其应用[J].工程设计与建设,2004,36(6):8-11.

[8] 汪益敏,张丽娟,苏卫国,等.ISS加固土的试验研究[J].公路,2001(7):39-43.

[9] 杨志宏,张炳宏.新型材料——奥特赛特(Aught-Set)土壤固化剂的应用技术[J].铁道标准设计,2000,20(5):1-4.

[10] 中华人民共和国住房和城乡建设部.水泥土配合比设计规程:JGJ/T 233—2011[S].北京:中国建筑工业出版社,2011.

[11] 黄 雨,周子舟,柏 炯,等.水泥土搅拌法加固冲填土软土地基的微观试验[J].同济大学学报(自然科学版),2010,38(7):997-1001.

The Application of Soil Consolidation Powder in Soft Soil Foundation Consolidation

CHEN Chong, LIU Weidong, YAN Xueming

(SchoolofEnvironmentandArchitecture,UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai, 200093,China)

According to the characteristics of soft soil foundation in Shanghai, a new soil consolidation material-soil consolidation powder was prepared by using industrial waste residue as the main raw material. Through unconfined compressive strength and XRD test, the strength and properties of the cured soils were obtained. The applicability of soil consolidation powder in the actual engineering of soft soil foundation was analyzed by outdoor in-situ mixing pile construction and core sample test.

soil consolidation powder; industrial waste; soft soil reinforcement; reinforcement mechanism

10.3969/j.issn.1672-1144.2017.03.035

201I7-02-19

2017-03-15

陈 冲(1994—),男,安徽合肥人,硕士研究生,研究方向为无机非金属建筑材料。E-mail:824871316@qq.com

TU411.6

A

1672—1144(2017)03—0169—04