轮渡上的人生

◎ 文、图 | 汤凌霄 编辑 | 吴冠宇

轮渡上的人生

◎ 文、图 | 汤凌霄 编辑 | 吴冠宇

百年轮渡,一半是记忆,一半是无奈。

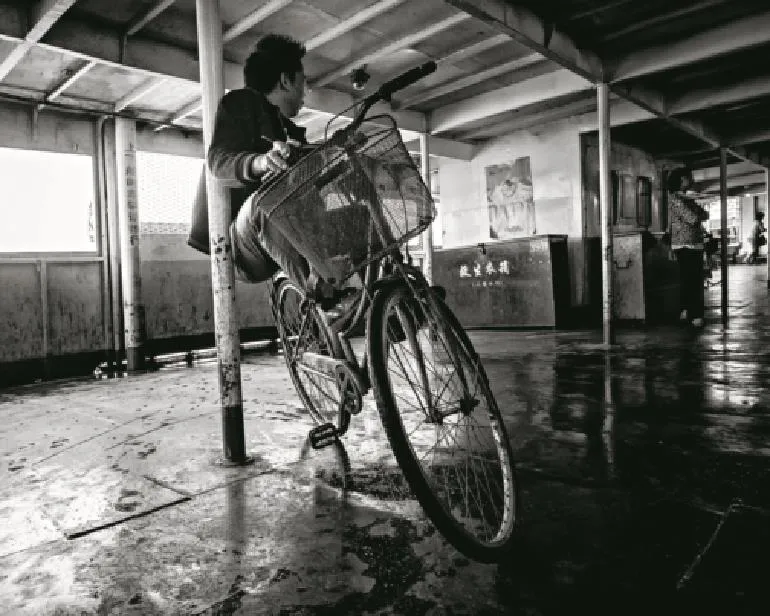

秋日的清晨五点钟,东方只露出一丝浅浅的光亮,长江呈现出少有的寂静。江边的渡口已经聚集了不少人,有骑着电瓶车的上班族,也有挑着货物的村民。江的这一侧称之为浦口,是南京偏北的一个区,而江之南,就是浦口人口中的“南京”。虽然只是一江之隔,十来分钟的车程,由于交通的阻碍,位于江之北的浦口被人们视为远郊,浦口人过江,不叫“进城”,而是“去南京”。

从中山码头到浦口的这条航线的历史要追溯到清末宣统年间。在过去百余年的光阴里,渡船撑起了江两岸人家的日子,繁忙的时候,日载客量高达6万人次。1968年,南京长江大桥建成通车,轮渡的过江需求极大缓解,中山码头的客流量也迅速下降。2004年南京北站(即浦口火车站)停运,轮渡客流量急剧减少。如今的渡口或多或少有些凄清。新南京慢慢遗忘了渡船这种过江方式,但是老南京依然执着地钟爱它。每天风雨无阻地来往于浦口和市区之间,20分钟一班,轮渡扮演着过江公交车的角色,它那么地便捷和实惠,永远不会有堵车的后顾之忧。听轮渡的管理人员说,有一次因为轮船的检修而停运了半天,结果招来了无数人的无情投诉,更有甚者,出动了电视台来谴责质问:“为啥好端端的会停运,你让我们的日子怎么过?”

这是浓缩世界的一部分,一处离自己最近的地方。

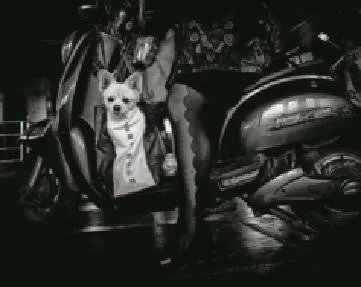

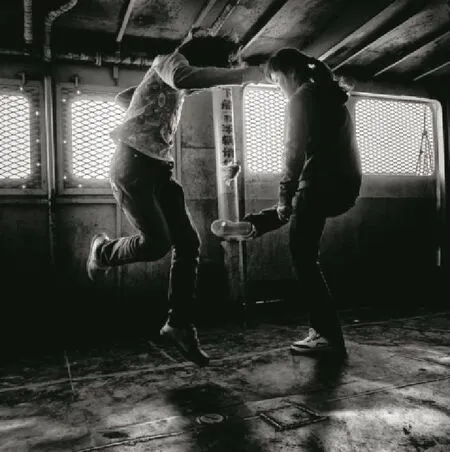

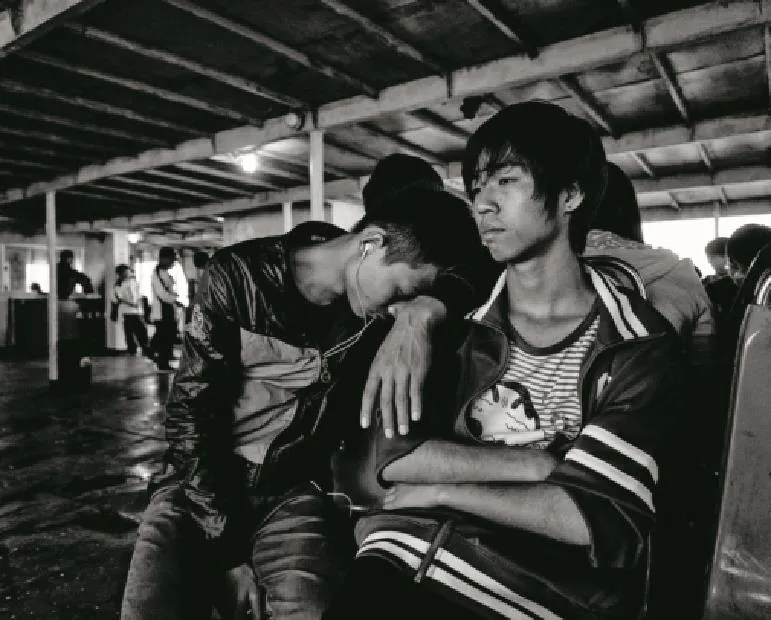

与其说轮渡是个大船舱,不如说是一个移动的人生舞台,这个舞台接纳着南来北往的旅客,承载了他们的喜怒哀乐。

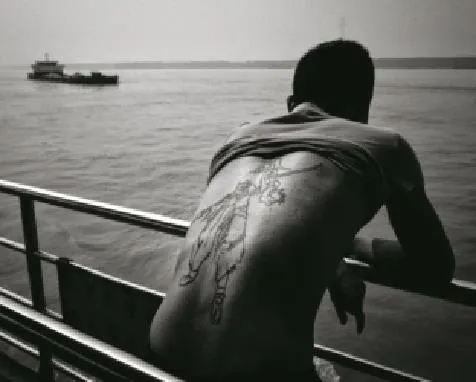

轮渡这个题材我断断续续花费了几个月的时间,一是喜欢去嗅那轻松的江风,放下每天沾满身上的尘;二是为了去看这一场场的戏,拍摄这些形形色色的人,是我最大的乐趣所在。我爱拍轮渡上的各种各样的人,因为我觉得他们很真实,不带任何的伪装和面具,在这个狭小的空间里,他们的一切始终都是真情的流露,你对他(她)有多好奇,对自己就有多真实。一上船,就要装备一双敏锐的眼睛,放慢脚步,细细地去观察船上每个旅客的姿态。关注更多情理之中,但却意料之外的故事,有时在一个场景上漫无目的等待着那个关键点或者他将和身边的人发生的故事,并时刻提醒自己牢牢地抓住每一丝痕迹作为故事的证据。

轮渡上的旅客大致可分为两类,一类是在南京工作、生活、学习的本土居民。他们有的家在浦口或南京城区,而工作或者上学需要到对岸,早上坐船过江,晚上再坐船返回,轮渡对于他们来说似乎是一个回家的驿站。在这个驿站上,他们尽情渲泄着喜悦、疲惫、茫然、忧伤。

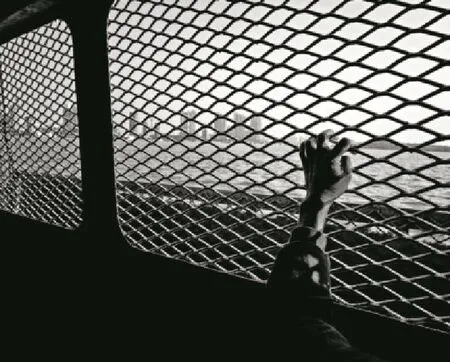

一类主要以过江观光的游客为主。中山码头所在的位置正好是阅江楼风景区,只需站在轮渡的甲板上,就可以领略南京长江城际的豪迈风光,人文、自然景观尽收眼底。吹着江风,凭栏处,大江东去,浪淘尽,诗意人生大概是如此光景。难怪有的游客会恨在轮渡上的时间过得太快,在这个美好的光景中不愿出来,于是,和我一样地来回坐轮渡。我曾遇到一位老者,老者虽已到从心所欲之年,但他身材高大,看起来还是精神矍铄,他驻的拐杖似乎是他整体造型的一个道具而已。随着轮渡的开动,周边的景色不断地变换,老者似乎也在不断地唏嘘感慨,感慨着南京翻天覆地的变化,也感慨着他跌宕起伏的人生。下船时,老者久久不愿离去,深情地望着对岸,落日的余辉映衬在他眼角的泪珠上。确实,活着就是旅行,从一天去另一天,从一个渡口到另一个渡口,沿途看到的风景永远一样又永远不一样。

汤凌霄,1980年生于江苏盛泽,毕业于南京师范大学视觉传达专业。多年来一直从事品牌视觉形象工作,现居南京。主要获奖经历包括:2007年获得第十四届中国广告节铜奖和优秀奖,2008年获得第十五届中国广告节铜奖,2009年获得全国廉政公益广告2项金奖,2012年获得Gettyimages华盖创意第二届东方印象创意大赛一等奖,2013年“藏边人”个展获丽水国际摄影节最佳展览奖,2016年《轮渡上的人生》获西双版纳国际影像展优秀摄影作品展览奖提名。