京津冀农业协同发展困境与突破

郭馨梅 张淑梅 杨慧鹏

内容摘要:目前京津冀农业协同发展缓慢,本文为了深入探究三地农业协作做了如下研究:首先,就京津冀三地农业发展条件和现状,阐述了协同发展中存在的问题;其次,梳理了京津冀在农业协同发展中面临的困境,包括行政地位不平等、利益目标难以同步及缺乏有效的合作机制;最后,为三地农业协作加速发展提出相应建议。

关键词:京津冀农业协同 差异性 行政地位

引言

2016年3月31日,为推进京津冀现代农业协同发展,国家发布了《京津冀现代农业协同发展规划(2016-2020年)》。规划中明确提出努力形成目标同向、措施一体、优势互补、利益相连的现代农业协同发展新格局,为京津冀区域一体化发展提供基础支撑。将京津冀农业协同发展上升为国家战略,一方面表明了政府对京津冀区域农业协作的高度重视,另一方面也增强了各省市统筹共进的积极态度。

在这一背景下,考察目前京津冀农业协作的困境,如何突破困境,创造何种发展路径成为亟待解决的问题。现阶段京津冀农业协同发展的研究包括发展的现状问题,例如产业布局问题(蒋黎,2014)、战略规划、市场对接、政府协调等问题(胥彦玲,2015);另外对京津冀农业合作模式的研究也不在少数,如基于农业产业链的产前、产中、产后的协作模式(张敏,2015)、实现生态补偿型的京津冀农业合作途径(王军,2010)及何玲(2011)提出的龙头企业带动、园区技术转移、农产品物流优化、政府论坛协商、行业协会复合协作、生态流域补偿协作六种模式。由此看出,京津冀农业协同发展的研究主要以揭示问题与创建合作模式为主,深入探究三地农业协作中面临的困境非常必要,如何突破面对的困境,找到合适的发展途径,对京津冀农业协同发展的顺利开展有重要意义。

京津冀农业发展现状

京津冀一体化进程发展缓慢,早在1982年首次提出“首都圈”的概念至今已有30多年的历程,但长期陷入协同发展低潮。京津冀农业发展处于初创阶段,三地的地理位置特殊、资源要素集中、市场广阔为农业协同发展奠定了坚实基础。由于农业发展关系到一个地区经济基础建设和农村的发展和稳定,所以京津冀协同发展中,应把农业协同发展排在前列,但是受到自然条件和行政分割的约束,京津冀三地农业协同发展进程依然缓慢。

从土地条件来讲,京津冀2014年地区总面积为2167.62万公顷,农用地面积为1487.55万公顷,占总面积达68.62%。其中,京津冀耕地面积分别占农用地面积的21.15%、63.67%、48.30%。农用地面积占比相对较高,但耕地占农用地面积的比重较小,原因在于京津冀既是全国政治文化中心,又是交通要道且人口密集,对城市建设而言,占用农用地的需求明显,大量耕地面临缩减,这也是今后京津冀农业发展面临的重大问题之一。

从水资源来讲,京津冀地区隶属于中国北方,水资源缺乏,水资源占比与人口占比相较悬殊。2014年全国人均水资源量为1998.64立方米/人,京津冀三地人均水资源量分别为95.15、76.06、144.27立方米/人,人均用水量严重不足,天津市尤其明显。纵观中国34个省级行政区域的人均水资源量,京津冀三地区排在最后三名。

农业劳动力人才的缺少也是目前发展的障碍。2010-2014年,京津冀农村人口占比分别下降了1%、3%、5%。2014年末,北京和天津地区的城镇化率到达86.34%和82.27%。除了农村人口逐年减少以外,专业的农业劳动力流失严重。由于就业率带动的农学专业教育的弱化也导致了农业劳动力人才的缺失。

京津冀农业协同发展存在的问题

(一)农业产业结构雷同

农业产业结构是指不同区域内各农业经济要素之间的相互联系、相互作用的方式。内部结构可以反映一个地区的农业基础,对于判断该地区农业发展模式有重要作用。

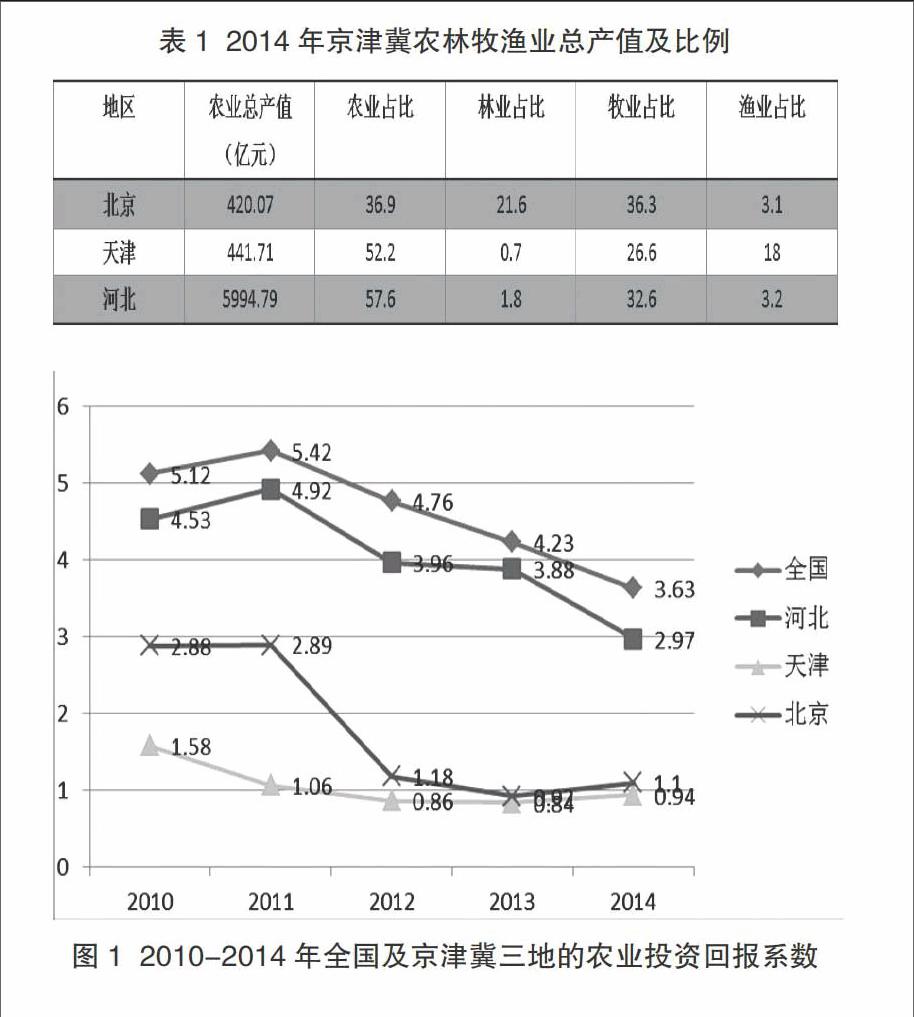

从表1可以看出,天津与河北的农业和林业构成比例分别为52.2∶0.7、57.6∶1.8,北京与河北的牧业和渔业构成比例分别为36.3∶3.1、32.6∶3.2。北京市林業与牧业占比较高,原因在于为改善首都生态环境而进行的平原造林工程。天津市农业与现代渔业所占比例较高,成为农业发展主体。河北省作为农产品的主要产区,其农业与牧业的所占比重较高。三地农业总产值近五年都保持增长趋势,但农业占国民生产总值的比重不断下降,农业内部结构中各要素比例关系变化不大,总的来说,河北省与天津和北京同构性较高。

(二)农业投资回报存在差异

农业固定资产投资是农业发展的基础,为农业生产与现代科技、先进的生产力水平结合创造了条件,实现了农业发展的可持续性。京津冀地区由于经济发展和人才储备的差异导致农业现代化发展程度不同,投资回报率存在差异。下文用投资回报系数分析京津冀三地的农业投资情况并分析其差异(投资回报系数=农林牧渔业增加值/农林牧渔业固定资产投资额)。

从图1中可以看出,京津冀三地明显低于全国水平,河北与全国相比每年大约低0.5,北京从2011年开始大幅度下跌至2013年,2014年有回升趋势,天津省的农业回报系数居于京津冀三地最低。除此之外可以看到,不管是全国还是京津冀三地的农业投资回报系数近五年都处于整体下降趋势,但是在农林牧渔业固定资产投资额度上,各省市都处于上升趋势。

(三)产业发展定位相似不利于统一资源配置

从京津冀协同发展规划和三市农业“十三五”规划中发现,目前立足于促进京津冀传统农业向现代农业转型升级,将重心放在生态建设及特色产业。在京津冀农业统一规划中,将都市现代农业区定位为京津冀现代农业发展的核心区,高产高效生态农业区定位为京津冀现代农业发展的战略腹地。

北京市在规划中表示,为推进农业发展,应着力建设都市型现代农业,而天津市和河北省为响应北京市农业规划发展,做了巩固发展都市型农业的规划。三地产业功能定位趋同,没有考虑自身条件,都将特色农业、民俗旅游项目作为产业升级方向,不利于京津冀区域农业的科学化发展。

另外,在京津冀农业发展中,北京与天津二地土地资源和水资源的约束力度较大,自然资源的短缺是其农业发展的主要障碍,但是京津两地在专业人才和农业现代技术方面拥有资源优势,与自然资源丰厚的河北省形成鲜明对比。虽然京津冀三地自身条件存在差异,但资源仍然无法统一配置。功能定位趋同,资源统一配置意识差,都是京津冀农业发展面临的重大问题。

京津冀农业协作困境

(一)行政地位不平等

北京作为全国政治文化中心,相比于天津和河北省来说拥有绝对的话语权。在京津冀协同发展规划中,为天津和河北立下的主要任务为疏解北京非首都功能,缓解北京产业和人员压力。在各省市规划中,涉及京津冀协同发展方面的内容,也多是针对如何服务北京,将北京的资源辐射其他地区。由此看来,北京在三地协同发展中所拥有的资源优势更大,再加上其政治地位的凸显,必然导致行政地位的不平等。

北京的行政地位远高于其他省份,对协作发展产生不利影响。但是由于北京长久以来作为首都的角色保持不变,令三地在农业协同发展中处于平等地位较难,被中央统一领导时,也可能会出现分歧或不容易控制的局面,所以,行政地位不平等是农业协作的最大困境。

(二)利益目标难以同步

京津冀一体化提出之初,其重要目标便是疏解北京非首都功能。所以,在京津冀协同发展时,其各自对于利益的目标也不一致。对于北京而言,由于其农业资源约束性较强,在与河北省和天津省农业协作期间,主要目标在于能够保持农产品对北京地区的供应,并且减少远距离购买农产品的成本,另一方面,环境压力也促使北京希望将高污染、高能耗的技术或企业转移到河北省和天津。对于天津和河北而言,更多的是希望如何抓住京津冀协同发展的机遇,提高自身经济实力,在京津冀农业协作中将利益实现最大化。

除此之外,北京和天津发展方向重点放在二、三产业,对于农业的发展建设,主要发展方向为旅游农业和特色农业。对于河北省来说,目前想要发展现代农业技术和农产品生产水平的意愿较强。河北省为京津地区的供应地区,除满足本地需求外,与京津地区的关系是服务。虽然河北省围绕京津地区,但是与其农产品的购销关系并不稳定。京津冀地区农业协作发展的利益分配观念没有得到转变,一方面将彼此作为利益竞争对象,另一方面缺少合理的利益分配机制。所以,利益目标难以同步也是当前京津冀农业协同发展存在的阻碍。

(三)缺乏有效合作机制

有效的合作机制是目标一致、利益均分且物尽其用、人尽其才。在京津冀农业协同发展过程中,由于各地自然资源条件不一致,无法做到统一农业发展目标,另外,各地政策和发展的约束,导致没有合理的利益分配制度。

建立有效合作机制的前提是进行有效分工。由于只有交易才能促进分工的发展,所以专业化分工必然导致京津冀三地农业交易更加频繁、交易范围更大。专业化分工会引起交易费用增加,但无法确定由此节约的单位生产经营费用是否大于增加的交易费用,因此京津冀三地都不愿为此买单,合作动力的缺乏也是目前京津冀三地合作机制难以建立的重要原因。

京津冀农业协同发展路径

(一)确立统一决策经济主体

京津冀三地行政地位不平等现象历时已久,并且短时间内发生改变的可能性较小。一方面为避免在协同发展过程中各为己利现象的出现,导致农业发展不均衡;另一方面为制定长远一致的农业发展目标,保证公平合理的农业发展建设,确定统一决策的经济主体至关重要。打破北京一手遮天的局面,废弃一切为了首都的理念,通过第三方解决成员之间发展不协调的问题,站在一定高度上统一筹划京津冀农业协作战略。另外,在农业协作发展过程中,一定程度上需要监督和维持农业发展继续的经济主体,京津冀三地作为农业发展的参与者,如果其中一方作为决策的制定者和监督者,偏向自我利益的情况一定会发生,所以统一的决策主体对京津冀三地农业发展协同监督作用也有重大影响。

(二)升级京津冀农业结构

京津冀农业产业结构雷同作为发展中存在的问题,影响京津冀农业协作,一定程度上也成为导致其合作动力不足的因素所在。将农业产业雷同和现代化程度的差异性作为京津冀发展方向的突破口,调整京津冀农业产业结构,实现产业结构转型和升级,是京津冀农业协作面临的重要任务。对于农业结构的转型升级有以下三方面的设计,包括调整以市场为导向、重视农业现代化以及农业综合生产力的提高。通过这三方面的调整,实现农业结构转型升级。

其一,传统农业生产的周期性与市场消费的持续性相互矛盾,一方面容易产生农产品过剩的现象,另一方面,如果某一农产品供应量较少,瞬间抬高价格的情况也时有发生。京津冀三地致力于以市场为导向的农产品生产,保证优质健康的农产品生产和流通,有利于农业协同的持续发展;其二,农业科技创新是保障农业可持续性发展的重要手段,北京和天津高校及科研机构多,为京津冀地区农业现代化发展创造了优厚条件。但是,由于行政区域限制,導致人才培养与农业发展没有匹配,要突破区域的思想约束,将农业发展规划的高度延伸到京津冀三个地区的大局中来;其三,目前京津冀三地都处于城镇化和工业化迅速发展阶段,追求城市现代化、智能化的发展方向,共同推进特色农业和绿色农业才是京津冀三地发展的重点。

(三)构建京津冀农业协调机制

京津冀三地农业资源的差异性与互补性非常突出,具有一定互补优势和潜力。北京土地资源与水资源约束性较大,但是知识性资源较为丰富,拥有强大的农业现代化研究机构,天津作为农产品中转站和加工企业的重要场所,河北省自然资源丰富有利于农产品供应和土地资源的开发。

另外,由于京津冀三地目标利益不同,在农业协同过程中,当三地面临矛盾时,不应再是服务北京的态度,应建立京津冀三地农业协调机制,以便应对相关问题。首先,应在三地发展目标下,制定配套奖惩措施;其次,形成利益共享、风险共担的协调方案,保证京津冀三地合作的积极性;最后,重视现代农业建设,在保障各地利益的情况下,创造先进的农业科学技术应用与综合生产效率提高的环境。

参考文献:

1.蒋黎等.京津冀都市农业的发展现状与战略选择[J].农业经济与管理,2015,27(5)

2.胥彦玲等.京津冀区域现代农业协作现状与思考[J].天津农业科学,2015,21(3)

3.何玲等.基于京津冀区域经济一体化的农业发展模式[J].江苏农业科学,2011,39(2)

4.张敏等.基于产业链升级的京津冀农业协作模式探析[J].农业现代化研究,2015,36(3)

5.王军等.基于生态补偿机制的京津冀农业合作模式探讨[J].河北经贸大学学报,2010,31(3)

6.孙久文等.京津冀协同发展战略的比较和演进重点[J].经济社会体制比较,2014,175(5)

7.杜云飞等.京津冀区域一体化视阈下的农业产业协同创新研究[J].河北工业大学学报,2014,6(4)

8.孙芳等.京津冀农业协同发展区域比较优势分析[J].中国农业资源与区划,2015,36(1)

9.石冬梅等.京津冀农业生产经营的协同发展问题研究[J].经济论坛,2016(1)

10.杨春河等.京津冀农业协调发展的历史沿革[J].天津农业科学,2014,20(8)