股权激励:是高管独享还是全员持股?*

——基于《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的思考

安徽理工大学经济与管理学院/人文社会科学学院 朱砚秋 杨 力

股权激励:是高管独享还是全员持股?*

——基于《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的思考

安徽理工大学经济与管理学院/人文社会科学学院 朱砚秋 杨 力

本文以2008-2015年沪深两市公布并实施股权激励的上市公司为样本,运用多元线性回归分析法,实证研究股权激励对象的选择对股权激励效果的影响,实证结果发现:股权激励对象的范围显著影响股权激励的效果,即股权激励对象的范围越大,股权激励的效果越好;股权激励方案中授予高管股份占激励总股份的比正向影响股权激励效果,但并不显著;产权性质和行业特征显著影响股权激励对象的范围,即非国有企业、高新技术行业企业与股权激励对象范围显著正相关。

股权激励 员工持股 激励强度

一、引言

作为一种长期激励机制,股权激励的核心宗旨是使股权激励对象通过获得股权与企业利润共享、风险共担,在实现股东利益最大化的同时实现自身利益最大化。然而,激励对象的合理选择与分布则是股权激励契约实现激励相容的关键。从股权激励制度实施进程来看,美国股权激励对象经历了上世纪80年代以经理人为核心到90年代以技术人员为核心再到20世纪末针对全体员工的员工持股计划的发展历程,这种股权制度的创新直接或者间接地带来了美国经济的两次高速发展和产业升级。我国从20世纪80年代就开始了以主要针对全体员工兼具增加员工福利性质的员工持股激励的尝试,然而在实施的过程中出现了许多问题,比如管理层收购造成的国有资产流失、平均持股造成的“搭便车”和“大锅饭”、员工身份的改变带来的员工与经营者利益分配上的冲突等;90年代开始尝试主要以经理人为对象的股权激励,虽然取得了一定的效果,但也出现了高管薪酬与公司业绩严重脱钩的问题。

2014年6月20日中国证监会颁布并实施《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》,2015年1月国资委审议并通过《关于混合所有制企业员工持股试点的指导意见》,再次激起了人们都股权激励对象的激励讨论。那么,对中国上市公司而言,股权激励对象范围的选择是否会影响股权激励的效果?不同产权性质、不同行业特征的企业是否会影响股权激励对象范围的选择?实施股权激励到底是应该高管独享,还是全员持股呢?

二、理论分析与研究假设

(一)基于员工持股的股权激励 (1)推行员工持股激励是企业顺应时代发展趋势的要求。20世纪50年代Louis Kelso提出的“双因素经济论”认为,财富是由劳动和资本两个因素共同创造的,且每个人都有与生俱来的获得自己劳动成果的权利,因此普通劳动者应该通过持有公司股权来参与分享企业利润;Weitzman等(1989)提出的分享制度认为,实行与固定工资制度不同的利润分享工资制度能够使劳动者分享由企业发展和经济增长所带来的收益,从而能够促进滞胀和失业问题的解决;我国学者蒋一苇先生(1989)从建设社会主义民主出发,提出我国在进行企业管理市场化改革时应确立以“企业职工主体地位”为核心的“社会主义经济民主论”,在此基础上其对员工持股激励进行了探索,他指出员工持股计划在美国已覆盖职工总数的10%,且这种制度已扩展到几十个资本主义国家,而长期以来作为社会主义国家的我们却对员工持股激励问题不予考虑,这个现象确实值得我们反思;沈文玮(2015)认为只有降低员工持股的门槛,把企业中普通的劳动者也纳入“利益共同体”,尽可能做到员工持股全覆盖,才能实现十八届三中全会所提出的“形成资本所有者和劳动者的利益共同体”。所以股权激励不能忽视普通员工,只有全体员工的参与才能实现整体效益的最大化。

从以机械制造为主的工业1.0时代,到以电气化与自动化核心的工业2.0时代,再到以电子信息化为代表的工业3.0时代,以及即将到来的以智能化为目标的工业4.0时代,我们可以看到,人力资本要素在社会发展中的作用越来越重要。Lucas(1988)和Romer(1990)分别在1988年和1990年以数学方法研究了人力资本与经济增长的关系,研究发现人力资本因素是内生经济增长的重要源泉;李德煌等(2013)利用扩展Solow模型并结合最新的人口统计数据进行实证分析,发现人力资本和技术进步正逐渐成为我国经济增长的主要影响因素。中国经济已经进入了从高速发展向中高速转变的调速换挡的新常态,与此同时我国制造业也在面临前所未有的挑战,劳动力等其他生产要素的成本不断上升,主要依靠加大资源要素投入、不断扩张规模的粗放型发展模式难以为继,这需要我们在不断进行经济结构调整和产业升级的同时出台更多的改革措施,以促进国民经济更好更快的发展。十八届三中全会以后,国家正在努力推行新一轮的企业的改革措施,从2012年8月《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》的发布,到2014年5月,国务院发布的新“国九条”指出允许上市公司按照规定通过多种形式的员工持股计划,再到到2014年6月《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的实施,这不仅表明了中央对员工持股激励所具有的积极意义的肯定,而且表明了未来企业改革的核心。当前,在我国经济发展中不断强调注重运用市场化机制和市场化要素进行结构调整,建立创新型国家的背景下,在上市公司中鼓励员工持股激励,实现人力资本股份化,将有助于充分发挥人力资本的效用,最大限度地实现人力资本的价值,提高人力资本对经济增长的贡献;员工持股拓宽了股本结构,丰富了市场经济的资本来源,调动了劳动者关注和参与市场的积极性,有利于进一步地激发我国市场的活力,推动市场体制走向完善与成熟。实行员工持股激励,不仅对国有企业引入非公有资本的混合所有制改革具有重要意义,而且员工持股激励所具有的长期激励效应,将促进人力资本作用的充分发挥,能够推动国有企业和非国有企业的长期发展。在经过过去几十年的不断探索后,中国的员工持股制度将会在吸取以前的经验教训的基础上,更加迅速、更加规范的发展,同时在国家积极地推进企业混合所有制改革的背景下,越来越多的企业尤其是国企开始引进员工持股制度,员工持股激励将是未来我国企业改革的新趋势。所以,企业推行员工持股激励是适应我国未来企业改革和经济发展趋势的要求。

(2)员工持股关系到员工和企业的共同利益。根据委托代理理论,雇主与雇员之间的关系实际上是一种委托代理关系。由于双方利益不一致——雇员追求的是以最少的付出而获得最大的回报,雇主追求的是以最少的成本支出获取利润的最大化,在这种情况下雇员就必然存在着偷懒的行为与动机。雇主虽然能够采取加强监督、计件工资制等方式来约束和激励雇员的行为,但并不能减少雇员偷懒的动机,从而难以获得最优的产出。根据激励相容原理,企业只有使员工对自己付出劳动的控制权与企业剩余利润的分配权相匹配,才能更好地激励员工进行自我约束,并能够使员工的行为与企业的利益相一致。所以,员工参与剩余利润分配是资本雇佣劳动单一治理模式下劳动不完全性的内生需求,而员工持股是实现员工参与剩余分配的重要途径。从员工的角度来看,员工持股,一方面使得员工具有劳动者和资本所有者的双重身份,使其能够在工资收入之外参与企业剩余利润的分配,增加员工的经济收入;另一方面,通过员工持股可以把员工和企业的利益紧密联系在一起,能够有效地激发员工对企业的责任感和归属感,同时员工按照其持有的公司股份的比例以股东的身份参与公司的治理、经营决策等,这在一定程度上满足了员工自我实现的需要。从企业的角度来看,企业通过员工持股制度使其员工获得股票,这在一定程度上改变了公司的股权结构,获得股权的员工以股东的身份参与公司的管理与决策,这将能够提高公司的治理水平;企业的发展离不开全体员工的共同努力,也依赖于一支稳定团结的员工队伍,通过员工持股可以使得员工与股东共担风险、共享收益,发掘公司内部的成长原动力,为公司吸引优秀的人才,从而进一步提高公司内部的凝聚力和外部的竞争力;股票收入是公司主要的资金来源,尤其当公司外部的投资吸引力不断下降时,人力资本能够有效地为公司创造更多的财富,通过向员工发售股票也为公司带来了稳定的资金。所以,从某种意义上说员工持股关系到员工与企业的共同利益。

假设1:股权激励对象的范围显著影响股权激励的效果,即股权激励对象的范围越大,股权激励的效果越好

(二)基于高管的股权激励 就像资本需要积累一样,人力资本也需要积累。人力资本的积累主要有两个部分,一部分为先天性的人力资本,可以称之为人力资本的“原始积累”;另一部分为后天内生性的人力资本,主要是指个人后天对教育、健康、为获取其他技能而参加的培训等的投资,它的形成是一个动态的且变化的过程,而且这种人力资本是个人能够通过后天的努力而能动性地把握的。在先天性人力资本差距很小的情况下,高管人员所拥有的后天内生性人力资本是其优于一般员工的表现。与一般员工相比,作为知识型员工的高管所拥有的人力资本优势主要表现在以下几个方面:(1)较高的知识水平和较强的专业技能;(2)强烈的实现自我价值的欲望;(3)高度重视工作带来的成就感;(4)工作过程中具有较高的创造性和工作自主性。企业高管作为高质量人力资本的拥有者,他们已成为企业的核心资源,对于处于知识经济时代的公司来说,其未来的成长与发展将会更多地体现在对人力资本的拥有及对其潜在价值的开发能力上。然而,由于知识型员工高管的具有较高的创造性、工作成果具有难以精确测量性,加上其高度重视工作带来的成就感及强烈的实现自我价值的欲望,这使得传统的劳动契约和一般的物质激励模式已经无法保证其更加积极的工作,也不能确保对他们进行有效的监督和约束。同时,现代大部分企业采取的是所有权与经营权相分离的委托代理模式,股东和企业管理者实际上是一种委托代理关系。在这种情况下,由于双方目标的不一致性,即股东追求的是股权价值的最大化,而经理人追求的是自身价值最大化,及信息不对称,很容易产生“逆向选择”和“道德风险”的问题。此时,一种设计合理且能够实现股东与管理者“双赢”的激励机制企业发展的迫切需求。

作为一种长期激励机制,股权激励能够使激励对象通过获得公司股权所赋予的经济权利,在参与企业经营决策的同时共享剩余利润分配、共担风险,并将公司的利益与自身的利益相一致。由于与一般员工相比,高管们拥有的较高质量的人力资本使得他们在市场开发、技术创新、管理创新以及制度创新等方面发挥着重要的作用,他们积极性和创造性的发挥会直接影响到其他生产要素功能的发挥,进而会影响到企业的竞争力。所以,徐海波等(2008)认为股权激励的对象应该选择那些对企业剩余利润产出最具影响力的员工。在不同的生产组织方式下,影响企业剩余产出的关键人力资本是不同的,只有把掌握关键人力资本的员工作为股权激励对象,才能有效地提高企业效率,根据团队生产理论,企业中掌握核心人力资本的三种员工应该成为股权激励的对象,这三种员工分别为经理人、组织中的领导人和核心技术人员。具体来说,把过高作为股权激励对象能够给企业带来以下好处:(1)从人力资本产权方面看,股权激励中把高管人员作为股权激励的对象,能够使高管与企业之间的雇佣关系转变为平等的合作关系,这不仅是对高管人力资本投资的补偿,也是人力资源资本化的具体表现,同时也是人力资本产权的实现。这一措施也必将使企业高管像股东为企业的发展投入更多的资本一样,对个人和企业投入更多的人力资本要素,从而不断提高经营绩效。(2)从股权激励与公司代理成本及公司绩效来看,随着公司所有权与控制权的分离,管理者与股东之间的代理问题已成为公司治理中的一个重要问题,而股权激励是解决代理问题的基本方式和途径。Tzioumis(2008)以美国公司为样本,认为当高管持有公司的股票时,公司的代理成本会减少;扈文秀等(2013)认为股权激励能够很好地处理股东和管理者之间的委托代理关系,有效地降低代理成本。高管激励在提升公司绩效方面,Lamia Chourou等(2008)发现对高管实施股权激励后,公司的业绩有了显著增加;我国学者张俊瑞等(2009)、刘偌铭(2012)、林大庞(2011)、王传彬(2013)等以我国上市公司为样本,也得出了同样的结论。(3)与国外公司高管多种形式的收入相比,我国企业高管的收入主要以现金薪酬为主,形式比较单一。而多元化的报酬能给管理者带来最大的激励强度,所以公司在通过授予高管股权以丰富薪酬形式来激励高管的同时,也能够减少其高现金薪酬带来的赋税。同时,对于流动性资金不足的公司,可以通过股权激励以授予高管股权的形式用权益性报酬代替现金报酬,减少现金支出,从而缓解流动性不足的压力。(4)公司的发展不仅需要拥有较高素质水平的员工持续不懈的努力,更依赖于员工队伍的团结稳定。股权激励不仅可以作为对企业管理者的替代机制,而且还可以用来吸引和保留人才,股票期权激励模式是最有效的吸引人才的方法。

假设2:股权激励方案中授予高管股份占激励总股份的比显著影响股权激励效果,即高管所占激励股份越大,股权激励效果越好

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源 由于本文研究的是股权激励对象的选择对股权激励效果的影响,在2006年以前,虽然有少数部分管理者或普通员工也持有一定的公司股票,但其持有的可能是公司创立时的原始股票或者公司改制时的转化股票,并不是真正意义上的股权激励。2006年1月1日《上市公司股权激励管理办法》的实施,标志着我国真正意义上的股权激励的开始,从此,越来越多的上市公司开始采用高管或员工持股的方式进行股权激励的尝试。本文选取2008年1月1日至2015年12月31日我国沪深两市中披露并实施股权激励方案的上市公司为研究样本,数据来源为巨潮资讯、万德数据库和国泰安数据库。同时,本文按以下原则对数据进行了筛选:(1)由于ST、TP公司具有特殊性,不能反映市场的整体情况,故剔除ST、PT公司;(2)剔除同时发行A股以外的其他股票的上市公司;(3)由于金融类公司具有自身的特殊性,故剔除金融类上市公司;(4)剔除数据不全的公司;(5)剔除在股权激励实施期间管理层有较大变动或实施资产重组等严重影响公司绩效的影响上市公司。经过上述筛选共得到256个符合要求的样本。

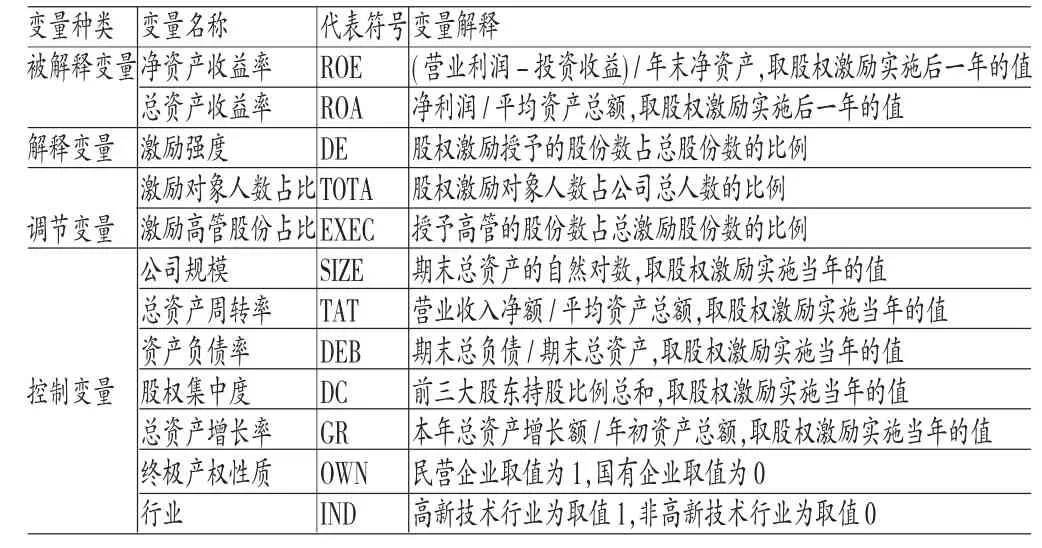

(二)变量定义 (1)被解释变量。在资本市场发展比较成熟的西方市场,公司经营业绩的好坏能够通过市场指标的变动反映出来,所以西方学者多以市场业绩指标托宾Q值作为被解释变量来衡量股权激励效果。经过多年的发展,虽然我国的资本市场的效率有所提高,但尚未达到半强有效。所以,在西方能够有效反映上市公司经营绩效的市场业绩指标托宾Q值却很难准确地反映我国上市公司的经营情况。我国学者在对该问题的研究中,多采用单一的指标来衡量公司业绩,如周仁俊等(2012)采用净资产收益率指标,范合君等(2012)采用每股收益指标;也有学者采用多种指标作为被解释变量来反映公司的业绩情况,但大都以净资产收益率和总资产收益率为主。单一指标可能无法反映上市公司的整体经营状况,指标太多又会造成不必要的重复。净资产收益率是用来反映股东权益投资回报率的指标,它能从整体上考察公司经营的好坏,具有很强的综合性;总资产收益率是用来反映企业收益能力的重要指标,它不仅能够全面地考察公司资金的利用效用,而且总资产收益率的高低能够直接地反映公司发展能力和竞争能力。所以,在借鉴前人经验及综合考虑的基础上,本文选择扣除非经常损益后的净资产收益率(ROE)和总资产收益率(ROA)作为被解释变量来反映公司业绩的变化情况。(2)解释变量。激励强度(DE)。公布并实施的股权激励方案中所确定的授予股权激励对象的股份数占公司总股份数的比例,该比例越大则说明股权激励强度越大,该比例越小,则说明股权激励强度越小。(3)调节变量。第一,激励对象人数占比(TOTA)。股权激励对象人数占公司总人数的比值,该比值越大说明股权激励对象的范围越大,该比值越小,则股权激励对象的范围越小。之所以选择该比值而没有选择全体员工持股人数占公司总人数的比值或者全体股权激励对象授予的股份数占公司总股份数的比值,是由于:(1)虽然员工持股同时具有股权激励和增加员工福利的双重性质,但目前我国上市公司员工持股多以激励为目的,且员工持股是股权激励的一种实现形式,二者有很大的重合性;(2)股权激励的结果之一是员工持股,所以通过股权激励对象范围对股权激励效果的影响研究,其结果可以为员工持股提供实证证据;(3)由于目前股权激励的对象多集中于上市公司高管等其他骨干人员,所以全体激励对象授予股份数占公司股份总数的比值对公司股权激励效果的影响并不能反映股权激励人数对股权激励效果的影响,所以采用激励对象人数占比更合适。第二,激励高管股份占比(EXEC)。股权激励方案中授予高管的股份数占总激励股份数的比值,该比值越大说明股权激励中对高管激励的权重越大,上市公司越重视对高管的激励而轻视对其他员工的激励,否则说明上市公司更重视对其他员工的激励。本文所指的高管是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员,除了股权激励计划特别说明意外,高管均不包括公司董事及监事。(4)控制变量。股权激励的效果受到多种因素的影响,忽略任何一种因素都有可能会影响研究结论的准确性。所以,为了使研究结论更加准确,需要控制一些可能的影响因素。在借鉴前人研究经验、结合本文研究的内容等综合因素下,本文选择了公司规模(SIZE)、总资产周转率(TAT)、资产负债率(DEB)、股权集中度(DC)、总资产增长率(GRO)、终极产权性质(OWN)、行业(IND)作为控制变量,各变量的含义及解释如表1所示。

表1 变量设置

(三)模型构建 本文拟构建以下回归模型:

其中,a0、b0和c0是常数项,a1-a11、b0-b1和c1-c11都是系数,ε是误差。

模型1用来考察股权激励强度与公司绩效的线性关系,其中a1是股权激励强度的系数,如果a1大于零,则说明股权激励强度与公司绩效正相关;如果a1小于零则说明股权激励强度与公司绩效负相关。

模型2用来验证股权激励对象的范围对股权激励效果的影响。其中股权激励强度的系数由两部分构成,一部分是b1,表示在不考虑激励人数比的情况下,激励强度与公司绩效的关系;另一部分是b4*TOTA,反映激励人数比对股权激励效果的影响程度,若b4*TOTA大于零,说明激励人数比能够提升股权激励效果。因此,激励强度的系数为b1+b4*TOTA,如果该值大于零,则说明此时股权激励效果为正,否则说明此时股权激励效果为负。

模型3用来验证股权激励高管所占激励股份比对股权激励效果的影响。其中股权激励强度的系数由两部分构成,一部分是c1,表示在不考虑激励高管占激励股份比的情况下,激励强度与公司绩效的关系;另一部分是c4*EXEC,反映激励高管股份占比对股权激励效果的影响程度,若c4*EXEC大于零,说明激励高管股份占比能够提升股权激励效果。因此,激励强度的系数为c1+c4*EXEC,如果该值大于零,则说明此时股权激励效果为正,否则说明此时股权激励效果为负。

四、实证分析

(一)描述性统计 (1)股权激励对象分布状况。对样本公司激励对象占总人数比、授予高管股份占激励总股份比按年、股权性质和行业特征进行统计性描述统计,结果如表2所示。

表2 激励对象按年、股权性质及行业分布

表2列示了样本公司不同年份、不同股权性质及不同行业的股权激励对象分布情况。根据上表,从年度时间序列来看,总体上股权激励人数占总人数的比,即股权激励对象的范围在不断扩大,股权激励授予高管的股份数占激励总股份的比在缩小,从2008年的63.83%下降到2015年的22.75%。这说明上市公司已经普遍意识到过窄的股权激励对象范围将不利于股权激励效果的实现,只有扩大股权激励对象的范围,把高管以外的其他员工同时纳入股权激励对象,才是明智之举。然而,单从股权激励对象范围来看,虽然该值从2008年的2.78%增加到2015年的7.48%,有一定的提升,但提升的幅度并不大,且其均值只有7.23%,股权激励对象的范围仍然过小,说明目前大多数上市公司的股权激励对象仍然集中于高管等其他骨干人员,离实现员工持股还有很大差距。从产权性质来看,国有企业平均股权激励人数占总人数比为3.37%,远低于非国有企业的7.62%,国有企业平均授予高管激励股份占激励总股份的比例却高于非国有企业。这可能是由于国有企业为了国有控制权的稳定,避免国有资产流失以及确保国有资产的保值增值,而在股权激励方面有一定的限制。从行业性质来看,高新技术行业企业平均股权激励人数占总人数比为8.68%,高于非高新技术行业企业的6.58%,高新技术行业企业平均授予高管激励股份占激励总股份的比为22.18%,低于非高新技术行业企业的29.89%。这说明高新技术行业企业股权激励对象的范围更广,已不仅仅限于高管。

(2)股权激励对象分区间、频数分布情况。为了进一步分析样本公司激励对象占总人数比、授予高管股份占激励总股份比的具体分布情况,现对股权激励对象进行分区间、频数统计,结果如表3所示。

表3 股权激励对象分区间、频数的描述性统计

表3列示了股权激励对象分区间、频数及比例情况。从股权激励对象占总人数比来看,45.7%的样本公司股权激励对象占总人数比在5%以下,74.22%的样本公司在10%以下,不到10%的样本公司股权激励对象人数占总人数比在15%以上,且1/4以上的样本公司股权激励对象人数占总人数比在5%-10%之间。这说明我国上市公司在实施股权激励时股权激励对象人数占总人数比较为集中,且比例偏低。从授予高管股份占激励总股份数的比例来看,44.14%的样本公司授予高管股份占激励总股份的比在20%以下,86.33%的样本公司在50%以下,10%左右的样本公司授予高管股份占激励总股份的比在60%以上,且近80%的样本公司在0%-40%之间。这说明上市公司已经意识到股权激励并不能由高管独享,而应考虑其他人员。

(二)相关性分析 为了判断各变量的相关性及模型是否存在多元共线性,对各变量进行相关性(双侧)分析,得出各变量间的Pearson相关系数,如表4所示。表4列示了各个变量之间的Pearson相关系数。由上表可知,各解释变量之间的Pearson相关系数都显著小于0.8,说明本文中的研究模型并不存在多重共线性。值得注意的是,非国有企业与股权激励对象人数与总人数比在1%的水平下显著正相关,与授予高管股份占激励总股份的比呈不显著的负相关,说明越是非国有企业其股权激励对象的范围越大,而授予高管股份占激励总股份的比越小;高新技术行业企业与股权激励对象人数与总人数比在5%的水平下显著正相关,与授予高管股份占激励总股份的比在5%的水平下显著负相关,这说明也是高新技术行业企业其股权激励对象的范围越大,而授予高管股份占激励总股份的比越小,这个结果也与上面描述性统计结果相一致。

表4 变量间Person相关系数

(三)回归分析 为了检验所提出的假设,对上述三个模型进行回归分析,结果如表5所示。

表5 模型回归结果

由表5可知,在模型1、模型2和模型3中,F统计值分别为3.745、3.849和3.792,相对应的Sig.值都为0.000,小于0.05,说明三个模型整体上都是显著的,且模型中所有的方差膨胀因子VIF(表中没列)都小于6,再次说明模型中各个变量之间不存在严重的多重共线性。由模型1可知,在不考虑激励对象占总人数比和授予高管股份占激励总股份比对股权激励效果影响的情况下,股权激励强度与公司业绩正相关,但并不显著。模型2中,在加入股权激励强度与股权激励对象人数占总人数比的交互项以后,交互项系数在5%的水平上显著为正,说明股权激励对象人数占总人数的比能够显著正向影响股权激励效果,虽然此时股权激励强度的系数为负,但经测算b1+b4*TOTA的值大于零,说明此时整体股权激励效果有所提升,从而验证了假设1。模型3中,在加入授予高管股份占激励总股份比与股权激励强度的交互项以后,交互项系数为正但不显著,经测算c1+c4*EXEC的值大于零,说明授予高管股份占激励总股份比能够从整体上提高股权激励效果,但并不显著,从而部分验证了假设2。

(四)稳健性检验 为了验证上述结果的准确性,本文用总资产收益率(ROA)来替换上述模型中的被解释变量净资产收益率(ROE),并对三个模型进行多元线性回归,回归结果与上述结论没有本质性差异,这说明上述结论在总体上是稳健的。

五、结论与建议

研究发现:(1)股权激励对象的范围显著影响股权激励的效果,即股权激励对象的范围越大,股权激励的效果越好。(2)股权激励方案中授予高管股份占激励总股份的比能够正向影响股权激励效果,但并不显著。(3)产权性质和行业特征显著影响股权激励对象的范围。具体来说,非国有企业与股权激励对象人数与总人数比在1%的水平下显著正相关,与授予高管股份占激励总股份的比呈不显著的负相关;高新技术行业企业与股权激励对象人数与总人数比在5%的水平下显著正相关,与授予高管股份占激励总股份的比在5%的水平下显著负相关。

根据上述研究结论,对我国上市公司在股权激励对象的选择方面提出以下建议:第一,鉴于股权激励对象的范围显著影正向的响股权激励效果,上市公司在实施股权激励时,应该尽可能的扩大股权激励对象的范围,把技术骨干、中层管理者甚至基层管理者都纳入股权激励对象的范围,有条件的公司可以进一步考虑员工持股计划,从而调动全体员工的积极性;第二,在我们社会主义国家中,国有企业控制着国民经济的命脉,国有企业的改革牵涉到千家万户的利益。在选择股权激励对象方面,国家应该放松对国有企业的限制,把更多的员工纳入到股权激励中来,在激励员工的同时,也能够使员工通过股权的增值分享企业发展带来的收益。第三,从上面的分析可知,高新技术行业企业与股权激励对象范围显著正相关。对于高新技术企业来讲,其产品更新换代很快,它的发展将更多地依赖知识与技术的积累,而且对于高新技术企业来说,其员工大部分都是技术拥有者,所以在进行股权激励时,高新技术企业更应该扩大股权激励对象的范围,而不是只针对少数的管理者和技术骨干。

*本文系国家自然科学基金资助项目(项目编号:71371014)的阶段性研究成果。

[1]徐宁:《上市公司股权激励授予对象的选择与动态分布》,《西安财经学院学报》2012年第3期。

[2]徐海波、李怀祖:《股权激励对象选择模型分析》,《管理工程学报》2008年第1期。

[3]沈文玮:《经济民主视角下的混合所有制员工持股分析》,《经济探讨》2015年第5期。

[4]李德煌、夏恩君:《人力资本对中国经济增长的影响:基于扩展Solow模型的研究》,《中国人口·资源与环境》2013年第8期。

[5]张衔、胡茂:《我国企业员工持股的发展困境与现实选择——员工持股的再思考》,《社科科学研究》2015年第1期。

[6]张悟移、李瑞:《基于解释结构模型的人力资本股份化影响要素分析》,《科技与经济》2015年第2期。

[7]黄群慧等:《新时期中国员工持股制度研究》,《中国工业经济》2014年第7期。

[8]王文兵、干胜道、段华友:《员工持股计划:值得期待的一种尝试》,《现代经济探讨》2012年第11期。

[9]曹晓冬:《人力资本要素贡献的评估及实现机制》,《上海经济研究》2002年第10期。

[10]吕长江等:《为什么上市公司选择股权激励计划?》,《会计研究》2011年第1期。

[11]扈文秀等:《监事与独立董事激励对两类代理成本影响的实证研究》,《预测》2013年第3期。

[12]张俊瑞、张建光、王丽娜:《中国上市公司股权激励效果考察》,《西安交通大学学报》2009年第1期。

[13]刘佑铭:《关于上市公司股权激励效应的实证研究》,《华南师范大学学报》2012年第3期。

[14]林大庞、苏冬蔚:《股权激励与公司业绩——基于盈余管理视角的新研究》,《会计研究》2011年第9期。

[15]王传彬、崔益嘉、赵晓庆:《股权分置改革后上市公司股权激励效果及影响因素研究分析》,《统计与决策》2013年第2期。

[16]瞿忠宝、徐启帆:《全流通后中国股市半有效性的实证研究》,《统计与决策》2010年第9期。

[17]周仁俊、高开娟:《大股东控制权对股权激励效果的影响》,《会计研究》2012年第5期。

[18]范合君、初梓豪:《股权激励对公司绩效倒U型影响》,《经济与管理研究》2013年第2期。

[19]徐义群、石水平:《股权激励真的改善了企业绩效吗——来自我国上市公司的经验证据》,《山西财经大学学报》2010年第4期。

[20]张萍、闵权凤、徐巍:《股权激励、高管权力与内部控制》,《华东经济管理》2015年第10期。

[21]郭菊娥、熊洁:《股权众筹支持创业企业融资问题研究》,《华东经济管理》2016年第1期

[22]Chen H A,Kensinger W J.The Impact of Employee Stock Ownership on Firms’Investments and Market Value. Research in Finance,2012.

(编辑 文 博)