败酱及墓头回基原的沿革与变迁

相英龙+梅桂林+罗汉+方文韬+彭华胜+方成武+杨青山+李翔宇+张言朋

[摘要] 败酱和墓头回均为传统中药材,市售基原和入药部位混杂,为探究败酱和墓头回基原与入药部位的沿革与变迁,该文通过查阅历代本草书籍有关败酱和墓头回的记载,进行系统整理。发现明代之前败酱来源于败酱属开黄花植物的“根”,明清时期败酱来源于白花败酱Patrinia villosa的“带根全草”;明代时墓头回开始药用,来源于败酱属开黄花植物的“根”,其基原与明代之前败酱基原相同,均为败酱属开黄花的植物。因此应把墓头回并入败酱之类,以败酱属植物败酱P. scabiosaefolia和异叶败酱P. heterophylla的“根”与其“地上部分”作为败酱正品来源。

[关键词] 败酱;墓头回;基原;沿革与变迁

[Abstract] Both Patrinia Herba and Patrinia Radix are traditional Chinese herbal medicines. The herbal source and medicinal part of them are confusing in the herbal medicine market of China. To explore the evolution and transition of the herbal source and medicinal part of Patrinia Herba and Patrinia Radix, this paper systematically summarizes the record of the herbal source and medicinal part of them in ancient classics of herbal medicine in China. According to the findings, before Ming Dynasty, Patrinia Herba originated from the radix of the plants with yellow flowers of Patrinia. In Ming and Qing Dynasty, Patrinia Herba originates from the whole plant (including the radix)of the plant with white flowers of Patrinia. In Ming Dynasty, Patrinia Radix, stemming from the radix of the plants with yellow flowers of Patrinia, started to be used as a traditional Chinese herbal medicine, which had the same herbal source with that of Patrinia Herba before Ming Dynasty. Therefore, Patrinia Herba and Patrinia Radix can be seen as the same traditional Chinese herbal medicine, and the genuine of Patrinia Herba should be the radix and the whole herba of P. scabiosaefolia and P. heterophylla.

[Key words] Patrinia Herba;Patrinia Radix;sources;evolution and transition

敗酱和墓头回均来源于败酱科败酱属的常用中药。败酱具有清热解毒活血排脓的功效,主治肠痈、肺痈、痈肿,痢疾,产后瘀滞腹痛[1]。其名始见于春秋时期的《范子计然》[2],至今已有2 000多年的药用历史。由于历史上同名异物、同物异名的原因导致市售败酱品种混伪品较多,市场所售败酱有菊科植物苣荬菜、苦荬菜及十字花科植物菥蓂和败酱科斑花败酱等3科9植物种[3-4],加之目前国家药典没有败酱相关的质量要求,地方习用品又较多,加剧市场流通败酱药材的混乱。

墓头回具有清热解毒,燥湿止带,收敛止血的功效,用于赤白带下,崩漏,泄泻痢疾,肠痈[1]。始载于《救荒本草》[5],名曰地花菜,又名墓头灰,已有400多年的药用历史。明清本草记载的墓头回基原植物各不相同,现代有关墓头回的记载以及市售墓头回药材也比较混乱。

故为正本清源,保证药材质量和临床用药安全有效,对中药败酱和墓头回基原的考证则显得尤为重要。

1 历代本草关于败酱和墓头回的记载

1.1 唐以前本草记载

败酱一名最早出现于春秋时期的《范子计然》[2]载:“败酱出三辅。”“三辅”辖境相当今陕西中部地区[6],因《中国植物志》[7]记载陕西省只分布有糙叶败酱Patrinia scabra 、败酱P. scabiosaefolia和异叶败酱P. heterophylla,所以《范子计然》所载作败酱药用的可能是以上3种败酱属植物。《神农本草经》[8]将败酱列为中品,载:“味苦平,主暴热,火疮赤气,疥瘙疽痔,马鞍热气,一名鹿肠,生川谷”,并未对败酱基原植物的形态作描述。

古代本草首次对败酱基原植物形态作描述的是陶弘景所著的《本草经集注》[9]载:“……出近道,叶似豨莶,根形似柴胡,气如败豆酱,顾以为名。”根据“气如败豆酱”可判断其所说的可能是败酱属植物[10]。

1.2 唐代本草记载

《新修本草》[11]载:“此药不出近道,多生岗岭间,叶似水茛及薇衔,丛生,花黄,根紫,作陈酱色,其叶殊不似豨莶也。”《本草经集注》载“叶似豨莶”,而《新修本草》载“其叶殊不似豨莶也”,但因败酱叶形变化较大,且有基生叶和茎生叶之分,故不能单以叶形判断败酱种类。《新修本草》不仅有“作陈酱色”(笔者认为应是“作陈酱气”)的记载,还有对花颜色的描述,“作陈酱气”与陶弘景所说的“气如败豆酱”一致,可判断苏敬记载的败酱应为败酱属;根据“花黄”可知唐代所用败酱应为败酱属开黄花者。

1.3 宋代本草记载

《本草图经》[12]中对败酱的描述:“生江夏川谷,今江东亦有之,多生岗岭间。叶似水茛及薇衔,丛生;花黄,根紫色,似柴胡,作陈败豆酱气,故以为名。”苏颂对败酱的描述在苏敬的基础上又指出败酱的产地“江夏”、“江东”。“江夏”在各朝代其辖境不尽相同,但总体相当于今湖北武汉市以西,蒲圻以东,长江以南、北及汉水、澴水下游地区[6];“江东”泛指芜湖至南京段长江南岸地区[6]。根据《中国植物志》[7]记载此区域内开黄花的败酱属植物只分布有败酱P. scabiosaefolia和异叶败酱P. heterophylla。可认为《新修本草》和《本草图经》记载的败酱可能是败酱P. scabiosaefolia或异叶败酱P. heterophylla,也或是这2种都用。

宋代本草中也有白花败酱P. villosa的记载,其名非败酱,而作苦益菜。苦益菜之名最早出现在《本草图经》,并无植物形态的记载。南宋画家王介所著《履巉岩本草》[13]虽无苦益菜植物形态的记载,但附有精细彩图一副,图中可以看出该植物为草本、单叶对生、面绿背浅;花序顶生、花冠白色、合生、上端5裂,根据以上特征可知该植物可能是白花败酱。张水利教授[14]的考证也得出王介记载的苦益菜即白花败酱P. villosa。可知宋代败酱只用开黄花者,白花败酱P. villosa不作败酱入药(图1)。

1.4 明代本草记载

1.4.1 明代败酱的记载 《本草品汇精要》[15]和《医学入门》[16]中关于败酱原植物形态的记载沿袭宋代的《本草图经》,故《本草品汇精要》和《医学入门》所载作败酱药用的可能是败酱P. scabiosaefolia或异叶败酱P. heterophylla。

《本草纲目》[17]载:“南人采嫩者,曝蒸作菜食,味微苦而有陈酱气,故又名苦菜。春初生苗,深冬始凋。初时叶布地生,似菘菜叶而狭长,有锯齿,绿色,面深背浅。夏秋茎高二、三尺而柔弱,数寸一节,节间生叶,四散如伞。颠顶开白花成簇,如芹花、蛇床子花状,结小实成簇。其根白紫,颇似柴胡。”“有陈酱气”可知李时珍记载的败酱应为败酱属,对原植物的匍匐茎、基生叶的叶形、叶色、茎节的描述都与败酱属相符;花如芹花、蛇床子花状,因芹菜、蛇床子都是白色的复伞形花序与白花败酱花序极为相似。书中附图虽与白花败酱差距较大,但文字部分的描述充分证明了该植物为白花败酱,故李时珍所载作败酱药用的是白花败酱P. villosa(图2)。

《本草汇言》[18]和《本草乘雅半偈》[19]而关于败酱植物性状描沿引了《本草纲目》,故《本草汇言》和《本草乘雅半偈》所载作败酱药用的是白花败酱P. villosa。

1.4.2 明代墓头回的记载 地花菜又名墓头灰,首载于《救荒本草》[5]:“生密县山野中。苗高尺余,叶似野菊花叶而窄细;又似鼠尾草叶,亦瘦细。稍叶间开五瓣小黄花。其叶味微苦。”据谢宗万《中药材品种论述》[10]中册云:《救荒本草》中地花菜确是败酱属Patrinia开黄花之一种。“密县”今河南新密市,《中国植物志》[7]载:河南省败酱属开黄花的植物分布有败酱P. scabiosaefolia、糙叶败酱P. scabra 和异叶败酱P. heterophylla,三者叶的裂片均是披针形,均符合《救荒本草》中“叶似野菊花叶而窄细;又似鼠尾草叶,亦瘦细”的描述,故《救荒本草》所载作墓头回药用的可能是败酱P. scabiosaefolia、糙叶败酱P. scabra或异叶败酱P. heterophylla。

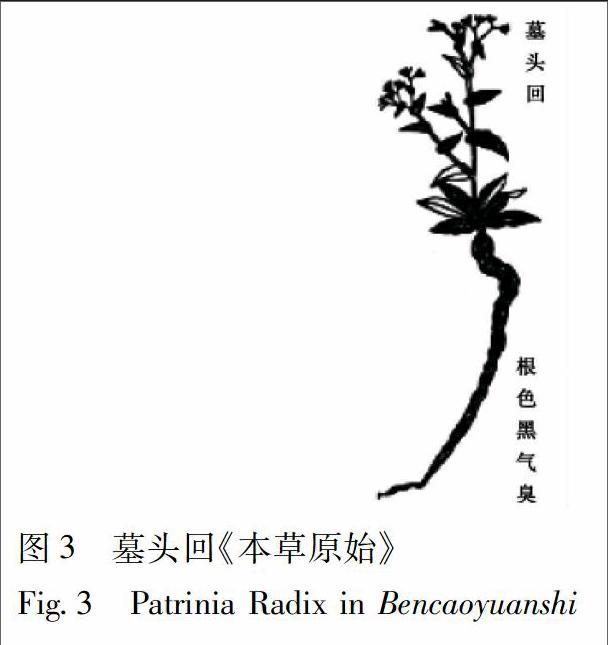

《本草纲目》[17]关于墓头回的记载只附有董炳集验方一条,并未描述其基原植物。《本草原始》[20]载:“墓头回,干久益善。山谷处处有之。根如地榆,长条,黑色。闻之极臭,俗呼鸡粪草。”“闻之极臭”可知该植物可能是败酱属一种。从附图中可看出该植物根粗、多年生草本、具基生叶、茎生叶互生、花序顶生。除茎生叶互生,其他特征都与败酱属相符,但考虑到古人不具有系统的植物分类学知识,所作之图可能忽略叶的着生方式。综合以上分析,可知其与败酱属粗根类植物糙叶败酱P. scabra 和异叶败酱P. heterophylla较为相似(图3)。

1.5 清代本草记载

1.5.1 清代败酱的记载 《植物名实图考》中收载了“败酱”、“黄花龙牙(一)”、“黄花龙牙(二)”。其败酱描述如下:“李时珍以为即苦菜,今江西所谓野苦菜也。秋开花如芹菜、蛇床子花。”[21]图中可以看出该植物具基生叶、叶片卵形、不分裂、茎和叶柄被粗毛;“如芹菜、蛇床子花”的记载,与明代本草对败酱的花序描述相同。可认为吴其濬所载作败酱药用的可能是白花败酱P. villosa(图4)。

《植物名实图考》对“黄花龙牙(一)”和“黄花龙牙(二)”的描述分别如下:“黄花龙牙(一)”,湖南园圃中多有之。高三四尺,绿茎如蒿,长叶分叉,皱纹如马鞭草而大,色稍淡,茎叶皆微有毛涩;秋开五瓣黄花,瓣小如粟;长枝分叉,点缀颇繁。“黄花龙牙(二)”,生岳麓,比前一種矮而黄,直硬有节,亦有毛,脚叶微瘦,余皆四五叶攒生一处,细尖有歧,如初生蒌蒿;梢开小黄花,攒如黄粟米。盖一类,而生于山陆,故肥瘦不同[21]。结合《植物名实图考》中文字和图片分析可知,2种黄花龙牙即败酱属植物(图5)。“岳麓”即今湖南省长沙市境内,《中国植物志》记载湖南省开黄花的败酱属植物分布有败酱和异叶败酱。由图5可看出“黄花龙牙(一)”具线形较长总苞,而“黄花龙牙(二)”总苞甚小,由此可知“黄花龙牙(一)”可能是异叶败酱P. heterophylla,“黄花龙牙(二)”可能是败酱P. scabiosaefolia。

1.5.2 清代墓头回的记载 《植物明实图考》[21]“生山西五台山。绿茎肥嫩,微似水芹,叶歧细齿,梢际结实,攒簇如椒,有毛。”“绿茎肥嫩,微似水芹”的特征并不是败酱属植物的特征;附图可以看出该植物为须根系、叶互生、具叶鞘。综合分析可知《植物明实图考》中记载的的墓头回并非败酱属植物(图6)。

2 历代本草对败酱入药部位的记载

历代本草有关败酱入药部位的记载可分为2个时期,第一个时期即明代之前,这个时期败酱药用部位主要是“根”;第二个时期即明清时期,这个时期败酱的药用部位主要是“带根全草”(表1)。

3 近现代药学著作的记载

3.1 近现代关于败酱基原和入药部位的记载

近现代药学著作记载的败酱基原植物有2种,即败酱P. scabiosaefolia和P. villosa,入药部位主要是“根”和“全草”(表2)。

3.2 近现代墓头回基原和入药部位的记载

近现代药学著作记载的墓头回基原植物有2种,即异叶败酱P. heterophylla和P. scabra ,入药部位主要是“根”和“全草”(表3)。

4 讨论

4.1 败酱来源以败酱属开黄花者的“根”为主

根据所查古今图书资料发现明代之前主要用败酱P. scabiosaefolia和异叶败酱P. heterophylla作败酱药用,且入药部位是“根”;宋朝时虽也有白花败酱P. villosa的药用的记载,但不作败酱药用,而作苦益菜。明清时只用白花败酱P. villosa作败酱药用,入药部位为“带根全草”,直至现在白花败酱P. villosa仍作败酱草药用。民国时以败酱属植物败酱P. scabiosaefolia作败酱药用,以“根”入药;而现在药学著作和《中国药典》多以败酱P. scabiosaefolia和白花败酱P. villosa作败酱药用。综上可知,从古至今败酱基原植物虽有多种,但总体上还是以败酱属开黄花者败酱P. scabiosaefolia和异叶败酱P. heterophylla的“根”为主,后期才逐渐演变为全草入药。

4.2 墓头回来源以败酱属开黄花者的“根”为主

明朝始墓头回开始药用,且可能是用败酱P. scabiosaefolia、糙叶败酱P. scabra 和异叶败酱P. heterophylla的“根”药用;清代虽有关于墓头回的记载,但其来源已不是败酱属植物;现代药学著作记载墓头回主要异叶败酱P. heterophylla的“根”。综上,墓头回来源以败酱属开黄花者异叶败酱P. heterophylla的“根”为主。

4.3 败酱、墓头回实为不同时期的同种中药材

明朝时败酱属开黄花者作墓头回药用,其基原与明之前败酱来源相同,另外《本草纲目》记载墓头回治疗崩中和赤白带下的功效,而古代本草记载败酱也具有血晕,鼻洪,吐血,赤白带下的功效[11],两者功效极为相似。因此可认为明朝时败酱属开黄花者不作败酱药用,而作墓头回药用,明朝之前的败酱与明朝时期及以后的墓头回实为同一基原。因此,败酱、墓头回实为不同时期的同种中药材。

4.4 败酱正品应来源于败酱属开黄花植物

本草中关于败酱的记载,多有“气如败豆酱,故以为名”[11-12,17,38-40],故可认为败酱正品为败酱属植物。因本草中记载的开黄花和开白花的败酱均有此气味,败酱究竟是用黄花者还是白花者,成书于18世纪的日本医学专著《类聚方、药征及药征续编》[41]载:“败酱,后世或以白花者为真物。然今以黄花者试之有效,故我门不取白花者”,因此、败酱正品应为败酱属开黄花者。

综上,建议把墓头回并入败酱之类,可沿袭明代之前本草的记载,把败酱P. scabiosaefolia或异叶败酱P. heterophylla的“根”与其“地上部分”均可作为败酱正品来源。

[参考文献]

[1] 国家中医药管理局中华本草编委会.中华本草.下册[M].上海:上海科学技术出版社,1998:1807.

[2] 森立之.本草經考注[M].吉文辉点校.上海:上海科学技术出版社,2005:397.

[3] 徐炳声.中药败酱的原植物研究[J].药学学报,1965,12(8):533.

[4] 赵橘黄.祁州药志[M].福州:福建科学技术出版社,2004:53.

[5] 朱橚.救荒本草校释与研究[M].王家葵,张瑞贤,李敏校注.北京:中医古籍出版社,2007:109.

[6] 辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,1984:176.

[7] 中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社,1986:5.

[8] 顾观光.神农本草经[M].杨鹏举校注.北京:学苑出版社,2007:163.

[9] 唐慎微.大观本草[M].艾晟刊订.合肥:安徽科学技术出版社,2002:283.

[10] 谢宗万.中药材品种论述.上册[M].上海: 上海科学技术出版社,1964:340.

[11] 苏敬.新修本草辑复本[M].尚志钧点校.合肥:安徽科学技术出版社,1981:218.

[12] 苏颂.本草图经[M].尚志钧辑.合肥:安徽科学技术出版社,1994:131.

[13] 郑金生.南宋珍稀本草三种[M].北京:人民卫生出版社,2007: 37.

[14] 张水利,韩召会.履巉岩本草中苦益菜的本草学研究[J].浙江中医药大学学报,2012, 36(3):243.

[15] 刘文泰.御制本草品汇精要[M].陈仁寿,杭爱武点校. 上海:上海科学技术出版社,2005:336.

[16] 李梃.医学入门[M].金嫣莉校注.北京:中国中医药出版社,1995:193.

[17] 李时珍.本草纲目[M].金陵版.钱超尘校注.上海:上海科学技术出版社,2008:688.

[18] 倪朱谟.本草汇言[M].戴慎,陈仁寿,虞瞬点校.上海:上海科学技术出版社,2005:265.

[19] 卢之颐.本草乘雅半偈[M].张永鹏校注.北京:中医古籍出版社,2014:218.

[20] 李中立.本草原始[M].张卫,张瑞贤校注.北京:学苑出版社,2011:276.

[21] 吴其濬.植物名实图考校释[M].张瑞贤校注.北京:中医出版社,2007:140,208,293.

[22] 陶弘景.名医别录[M].尚志钧辑较.北京:中国中医药出版社,2013:161.

[23] 张印生.孙思邈医学全书[M].北京:中国中医出版社,2009:601.

[24] 吴越.日华子本草[M].尚志钧辑释.合肥:安徽科学技术出版社,2005:67.

[25] 王继先.绍兴本草校注[M].尚志均辑释.北京:中医古籍出版社,2007:200.

[26] 徐大椿.神农本草经百种录[M].伍悦点校.北京:学苑出版社,2011:104.

[27] 吴仪洛.本草从新[M].朱建平点校.北京:中医古籍出版社,2001:65.

[28] 张志聪.本草崇原[M].高世栻编订.北京:学苑出版社,2011:142.

[29] 蒋介繁.本草择要纲目[M].上海:上海科学技术出版社, 1985:128.

[30] 陈其瑞.本草撮要[M].上海:上海科学技术出版社,1985:29.

[31] 陈存仁.中国药学大词典[M].上海:世界书局,1937:1151.

[32] 中国医学科学院药物研究所.中药志[M].北京:人民卫生出版社,1981:426.

[33] 江苏新医学院.中药大辞典[M].上海:上海科學技术出版社,2001:1340,2445.

[34] 江纪武.药用植物辞典[M].天津:天津科学技术出版社,2005:575.

[35] 中国药典.一部[S]. 1978:349.

[36] 中国药典.一部[S]. 2010:附录24.

[37] 叶桔泉.本草钩沉[M].北京:中国医药科技出版社,1988:425.

[38] 寇宗奭.本草蒙筌[M].叶显纯选编.上海:上海中医药大学出版社,1997:194.

[39] 张璐著.本草逢源[M].北京:中国中医药出版社,1996:88.

[40] 张山雷.本草正义[M].西安:陕西科学技术出版社,2013:165.

[41] 吉益东洞,邨井杶.类聚方、药征及药征续编[M].徐长卿,伍悦点校.北京:学苑出版社,2008:273.

[责任编辑 吕冬梅]