急性脑梗死后心电图异常及其相关危险因素分析

李婷婷 张兆辉

急性脑梗死后心电图异常及其相关危险因素分析

李婷婷 张兆辉

目的 探讨急性脑梗死患者不同病损部位的心电图异常及心电图异常时血糖、C-反应蛋白、血浆白蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白的特点及其与高血压病、糖尿病、冠心病、年龄的关系。方法 分析2015年1月~2016年1月入住本院的201例急性脑梗死患者的心电图、血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白的变化。入选标准:发病72 h内入院;颅脑CT或MRI明确梗死部位;查入院当天十二导联心电图和入院后首次空腹血血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白水平;仔细询问既往病史,记录有无高血压病、糖尿病、心脏病病史(包括各种心律失常、心肌缺血、冠心病等)。结果 急性脑梗死患者心电图异常的发生率为74.63%,心电图异常主要为ST-T改变;大面积脑梗死患者心电图异常发生率最高(100%),其次为脑干梗死(80%)。心电图异常组患者年龄、C-反应蛋白水平与心电图正常组比较有显著差异(P<0.05),心电图异常组患者血糖、血浆白蛋白、血红蛋白、低密度脂蛋白水平较心电图正常组无显著差异(P>0.05)。结论 脑梗死可以通过神经、体液等多种途径导致心电图异常,不同部位脑梗死出现心电图异常存在差异性,高龄及伴C-反应蛋白升高患者更容易发生心电图异常。高血压病、糖尿病、冠心病、糖尿病为急性脑梗死后心电图异常的危险因素。

急性脑梗死 心电图 心律失常 血糖 血浆白蛋白 C-反应蛋白 电解质 血红蛋白 低密度脂蛋白

脑梗死是神经系统的常见病、多发病,具有较高复发率、致残率、病死率的特点,给患者带来不同程度的生理及心理负担。急性脑梗死常合并其他器官损害,最常见的为心脏相关改变如心电图、心肌酶谱异常等,而这往往会加重病情,甚至严重影响急性脑梗死患者的预后。本研究探讨急性脑梗死患者心电图异常时血糖、血浆白蛋白、电解质、C-反应蛋白、血红蛋白、低密度脂蛋白的特点及其与高血压病、糖尿病、冠心病、年龄的关系。

1 对象与方法

1.1 研究对象 收录2015年1月~2016年1月入住本院的急性脑梗死患者201例,均符合2007年饶明俐主编的《中国脑血管病防治指南》制定的脑血管病的诊断标准。分析上述患者的心电图异常时血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白特点及其他相关临床资料。入选标准:发病72 h内入院;颅脑CT或MRI明确病灶;查入院当天十二导联心电图及入院后首次空腹血血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白水平;询问患者既往病史,记录有无高血压病、糖尿病、心脏病病史(包括各种心律失常、心肌缺血、冠心病等)。纳入201例患者,其中女61例,男140例,平均年龄65.23岁。其中心电图异常组150例,其中女45例,男105例,平均年龄(66.7±12)岁;心电图非异常组51例,其中女18例,男33例,平均年龄(60.9±13.4)岁。

1.2 观察指标 入选患者均经颅脑CT或MRI检查明确急性脑梗死,并记录病变部位。所有入选患者当天完成心电图检查并记录心电图表现。检查所有入选患者入院后首次空腹血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、电解质、血红蛋白、低密度脂蛋白水平并记录其他相关临床资料。

2 结 果

2.1 急性脑梗死患者心电图异常的情况

本研究纳入的201例急性脑梗死患者,心电图异常有150例,发生率为76.43%。心电图异常中心律失常(房颤、窦缓、房早、室早)占很大部分(40.91%),其次以ST-T波改变(25.91%)和心电轴改变(15.45%)为主。另有传导异常(左前束支传导阻滞、完全右束支传导阻滞)和心肌梗死(病理性Q波)改变。其中ST-T波改变57例,心电轴左偏34例,房颤29例,窦缓24例,房早14例,室早17例,束支传导阻滞12例,窦速7例,心肌梗死样改变5例,左室高电压3例,肢导低电压4例,QT延长4例(表1)。

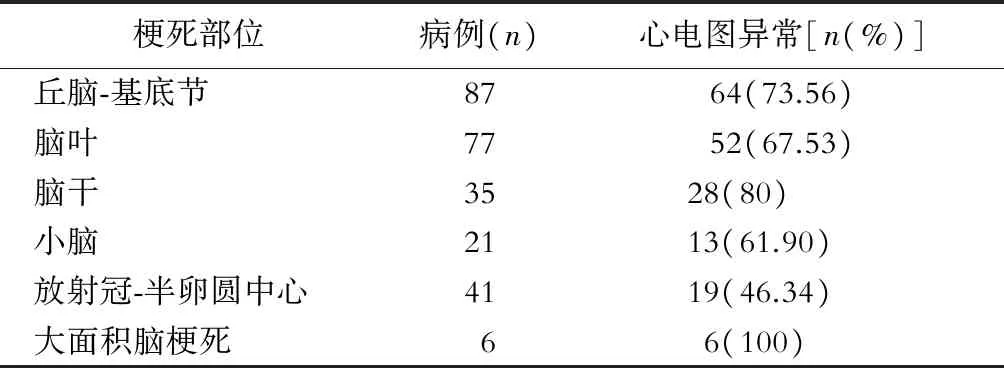

2.2 不同梗死部位心电图异常情况 丘脑-基底节64例,脑叶52例,脑干28例,小脑13例,放射冠-半卵圆中心19例,大面积脑梗死6例。心电图异常率以大面积脑梗死最高(100%),其次为脑干(80%),脑叶、小脑梗死发生心电图异常率与脑干比较无显著差异(P>0.05),而放射冠-半卵圆中心梗死出现心电图异常率与脑干梗死比较有显著差异(P<0.05),放射冠-半卵圆中心梗死出现心电图异常率低(46.34%)(表2)。

表2 不同脑梗死部位出现心电图异常情况

2.3 急性脑梗死患者心电图异常组与心电图正常组年龄、C-反应蛋白水平有显著差异(P<0.05),而2组血糖、血浆白蛋白、血红蛋白、低密度脂蛋白水平无显著差异(P>0.05)(表3)。

3 讨 论

临床上心律失常是最常见的复杂而又危险的心血管疾病或并发症,也是老年人的常见病、多发病,且有随年龄增长发生率和严重程度也相应增加的特点。部分心律失常的折返机制有其明确解剖基础,但大多数的快速心律失常和部分慢性心律失常发作通常是阵发性的,所以导致心律失常发作有1个或者多个因素起着关键性或者辅助性作用。

表1 急性脑梗死患者出现心电图异常情况[例(%)]

表3 脑梗死伴心电图异常组与心电图正常组年龄、血糖、血浆白蛋白、C-反应蛋白、血红蛋白、低密度脂蛋白水平的比较

注:与心电图正常组比较*P<0.05

急性脑梗死是常见的急危病,且往往合并其他脏器功能改变,心脏并发症最常见,可表现为心电图或心肌酶的改变。脑梗死后心律失常可急性致死,也可不同程度地影响患者中远期预后。目前其确切机制尚不清楚,临床上也仅仅是给予对症处理,故而治疗上被动、疗效差。因此,探索其可能机制及影响因素,采取有效预防和治疗手段是降低脑梗死病死率、改善预后的关键。有文献报道脑梗死合并脑心综合征的发生率为25.9%~74%。本研究发现脑梗死后心电图异常发生率为76.43%。其发生与病损部位及基础疾病有密切关系。本研究中大面积脑梗死后心电图异常率最高(100%),其次为脑干梗死(80%),丘脑-基底节梗死、脑叶、小脑梗死出现心电图异常率与脑干梗死无显著差异,而放射冠-半卵圆中心梗死出现心电图异常率低,与脑干梗死比较有明显差异,表明中线部位如脑干、丘脑-基底节、小脑心电图异常发生率高,而偏离中线部位发生率相对较低。

虽然自主神经系统可以通过影响心电生理的特性从而直接或间接地引起心律失常,但心律失常的发生并不是简单地通过自主神经来调节,皮层中枢刺激与之发生有密切而复杂的联系[1]。最初在动物实验研究大脑岛叶卒中引起脑源性心律失常显示刺激左侧岛叶皮质可引起心血管的副交感神经反应 ,刺激右侧岛叶皮质可引起心血管的交感神经反应[2]。也有研究表明右侧大脑半球的岛叶在心脏的自主神经调节中起十分重要的作用,当右侧岛叶发生卒中时更易发生心律失常[3]。在此后的临床研究中也逐步得到证实,故而推测心律失常与中枢自主神经损伤有关[4]。

目前认为脑梗死后心律失常的可能机制如下:脑梗死后颅内压增高影响大脑、脑干的血供,致使心血管运动中枢功能受到影响,心脏激动和传导功能异常;病变累及丘脑和脑干的植物神经调节中枢,交感神经过度紧张造成肾上腺素和去甲肾上腺素浓度进一步增高,心脏电生理特性由此发生改变;脑组织缺血缺氧、颅内高压等加重脑血液循环障碍,丘脑和脑干之间互相制约机制遭受急性破坏,使迷走神经对心脏的调节发生障碍[5-6]。

另外,过度应激也可能参与其中。有证据表明,过度的应激可导致多种心律失常如房早、室早、窦速、房颤、室颤等[7]。其机制为自主神经系统功能紊乱,即交感神经张力增高和迷走神经张力减低,从而产生T波电交替,最终发生各种心律失常[8]。交感神经激活机制较为宽泛,心力衰竭、心肌病或心梗后心脏交感神经支配失衡;糖尿病、高脂血症等因素均可致交感神经失神经支配、神经分布异常[9]。此外,情感变化(紧张、激动、恐惧、惊吓等)、体力活动以及各种急性疾病等各种体内外应激是引起交感神经急性激活的重要外因[10]。

心律失常的发病原因较为复杂,患者的年龄、高血压病、糖尿病、冠心病、高脂血症均为危险因素,低蛋白、电解质异常也可能导致心律失常。本研究结果也显示心电图异常组患者年龄与心电图正常组比较有显著差异。对于老年人来说,基础疾病如高血压病、冠心病、糖尿病等是心律失常发生的重要原因,且年龄越大发生心律失常的可能性就越大[11]。另外,心脏传导系统发生退行性改变如心肌褐色萎缩和淀粉样变性、起搏传导系统变形老化、P细胞减少,导致心律失常及传导阻滞的发生率明显增高[12]。

本研究纳入的201例急性脑梗死病例中高血压病118例,糖尿病49例,冠心病29例,电解质异常28例,其中79.66%的高血压病、77.55%的糖尿病、86.2%的冠心病、96.43%的电解质异常患者出现心电图异常。有研究发现高血糖可引起心肌细胞离子通道(钙通道和钾通道)的失衡而诱发心律失常,而高血压病引起左房增大可能是引起房性心律失常的主要原因[13]。

本研究也发现心律失常中房颤的发生率最高(13.18%)。房颤是临床上最常见的一种心律失常,其发生与生活质量下降、脑卒中、病死率的增加等密切相关[14]。几乎各种心血管疾病及部分其他系统疾病均可导致房颤,且房颤还受年龄、性别等诸多危险因素的影响[15]。甚至有流行病学研究表明,基因在房颤中起到至关重要的角色,即基因易感性也是不可忽略的发病因素[16]。在诸多因素中老龄化是不可忽视的重要因素,导致房颤发生的可能机制如下:首先老龄人对释放于血液中的儿茶酚胺等物质的感应性刺激进行性降低,心房肌细胞内Ca2+超载,容易诱发局灶性异位心律失常[17];其次房颤的触发、维持和传导需要有心房电生理容易受到损害的诱因和提供这种诱因解剖结构,老龄化恰为此提供了左心房解剖结构改变[18]。有研究表明老龄患者左心房具有明显电重构和结构重构,它对房颤启动和维持具有非常严重易感性和易损性[19]。

除上述危险因素外,也有研究发现炎性相关细胞及因子如C反应蛋白(CRP)、TNF-a、白细胞介素(IL)2、IL-6、IL-8等与心律失常的发生密切相关[20]。本研究结果也显示心电图异常组C-反应蛋白水平与心电图正常组比较有明显差异。有研究表明低密度脂蛋白水平升高与心律失常的发生密切相关,但本研究心电图异常组患者的低密度脂蛋白、血糖、血浆白蛋白、血红蛋白水平与心电图正常组比较无明显差异,故而尚需更多临床病例以进一步佐证。

综上所述,通过对急性脑梗死患者不同病变部位心电图异常的分析,发现急性脑梗死后心电图异常的常见改变中心律失常占很大部分;其次为ST-T改变。上述心电图变化表明心脏可能损害,但尚需长程心电图、心脏彩超等进一步明确。脑大面积脑梗死后心电图异常发生率最高;其次为脑干;放射冠-半卵圆中心最低。这表明中线结构病损更容易引起心脏相关改变。另外,高龄、高C-反应蛋白、高血压病、糖尿病、冠心病、电解质异常与心电图异常发生均有密切关系。因此,对于急性脑梗死患者积极控制血压、血糖、血脂及纠正电解质、适当补充白蛋白有利于减少或缓解脑梗死后心脏相关改变的发生和发展,并提高急性脑梗死患者的生存率。

[1] 张树龙.自主神经与心律失常[J].江苏实用心电学杂志,2012,21(6):389-407.

[2] Xiong L,Leung HW,Chen XY,et al.Autonomic dysfunction in different subtypes of post-acute ischemic stroke[J].J Neurol Sci,2014,337(1/2):141-146.

[3] Colivicchi F,Bassi A,Santini M,et al.Cardiac autonomic derangement and arrhythmias in right-sided stroke with insular involvement[J].Stroke,2004,35(9):2094-2098.

[4] 刘元生,刘浩,董雷,等.脑卒中患者心律失常发生的类型及危险因素分析[J].中国心脏起搏与心电生理杂志,2011,25(1):45-47.

[5] 郑淑芳,陈清启.老年人心律失常的特点及病因分析[J].山东医药,2010,50(29):53-55.

[6] 段勇,余江,邓华.急性脑卒中与其心电图变化的关系分析[J].医药前沿,2013,(23):30-31.

[7] 崔美红,魏玉杰,刘惠亮.应激性心律失常机制及防治的研究进展[J].心血管康复医学杂志,2014,23(1):100-104.

[8] Peacock J,Whang W.Psychological distress and arrhythmia: risk prediction and potential modifiers[J].Prog Cardiovasc Dis,2013,55(6):582-589.

[9] 杨淑红,杨峥,吴成云,等.老龄化易发生左心房心律失常的电生理特征及其机制[J].中华医学杂志,2015,95(28):2302-2306.

[10]Lampert R,Joska T,Burg MM,et al.Emotional and physical precipitants of ventricular arrhythmia[J].Circulation,2002,106(14):1800-1805.

[11]郭效仍.老年人心房颤动48例临床分析[J].临床和实验医学杂志,2011,10(16):1272-1273.

[12]胡永寸.老年心律失常的临床特点与病因分析[J].中国老年学杂志,2013,33(8):1879-1880.

[13]杨宝峰,蔡本志.心律失常发病机制研究进展[J].国际药学研究杂志,2010,37(2):81-88.

[14]Chu CY,Lin TH,Hsu PC,et al.Heart rate significantly influences the relationship between atrial fibrillation and arterial stiffness[J].Int J Med Sci,2013,10(10):1295-1300.

[15]Heeringa J,Van Der Kuip DA,Hofman A,et al.Prevalence,incidence and lifetime risk of atrial fibrillation:the Rotterdam study[J].Eur Heart J,2006,27(8):949-953.

[16]陈芳,杨承健.心房颤动发病机制的基因学研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2015,17(7):770-772.

[17]Qin M,Liu T,Hu H,et al.Effect of isoprenaline chronic stimulation on APD restitution and ventricular arrhythmogenesis[J].J Cardiol,2013,61(1/2):162-168.

[18]Heijman J,Voigt N,Nattel S,et al.Cellular and molecular electrophysiology of atrial fibrillation initiation, maintenance, and progression[J].Circ Res,2014,114(9):1483-1499.

[19]张维,刘千军,韩维嘉,等.社区老年人群心房颤动的现况研究[J].中华老年心脑血管杂志,2016,18(6):608-611.

[20]英硕,齐文慧,贾莉莉,等.炎性反应与心房颤动发病机制的研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2014,16(5):544-546.

(2016-07-11收稿)

Analysis arrhythmia of abnormal electrocardiogram and relative risk factors in patients with cerebral infarction

LiTingting,ZhangZhaohui.

DepartmentofNeurology,TheReminHospitalofWuhanUnivesity,Wuhan430060

Objective To analyse the changes of electrocardiogram in patients with acute cerebral infarction,study the characterristic of the changes in blood glucose,plasma albumin,eletrolytes,C-reactive protein,hemoglobin,low density lipoprotein, discuss the relationship between abnormal electrocardiogram and age,hypertension,diabete,coronary heart disease.To provide some data for clinical work.Methods Analysis the clinical data of the changes in blood glucose,plasma albumin,eletrolytes,C-reactive protein,hemoglobin,low density lipoprotein in patients in hospital with cerebral infarction.Standard:less than 72 hours after outbreak;definite diagnosis by CT or MRI,clear diseased region;examine ECG on first day in hospital,examine blooodglucose,plasma albumin,eletrolytes,C-reactive protein,hemoglobin,low density lipoprotein of the first fasting plasma; inquiry past history and record such as hypertension,diabete,coronary heart disease history.Results The incident rate of abnormal ECG in cerebral infarction patients is 74.63%,all the massive brain infarction patients happend abnormal ECG and 80% of brainstem infarction patients happend abnormal ECG.The ageing and c-reactive protein of patients has distinctive difference to the normal group.The blood glucose,plasma albumin,hemoglobin,low density lipoprotein in abnormal ECG group has no distinctive difference to the normal group.Conclusion Cerebral infarction will cause ECG change through nerves and body fluid.Cerebral infarction in different part may cause different abnormal ECG,meanwhile,the patients with high C-reactive protein and ageing tend to presents abnormal ECG.

Acute cerebral infarction Electrocardiogram;arrhythmia Blood glucose Plasma albumin C-reactive protein Eletrolytes Hemoglobin Low density lipoprotein

430006 武汉大学人民医院神经内科1科[李婷婷 张兆辉(通信作者)]

R743.3

A

1007-0478(2017)02-0110-04

10.3969/j.issn.1007-0478.2017.02.007