投壶的意蕴及演化

文|张诗亚

投壶的意蕴及演化

文|张诗亚

投壶是从射礼中衍生出来的,但其起源亦早。早在《礼记》中即有对投壶的记载。东汉郑玄为《礼记·投壶》作注时云:“投壶,射之细也。”这即是说,如果射为主流,投壶即为细流、支流。

北宋时,崇尚文治,儒家之礼受到空前关注。大儒司马光因痛感投壶礼之意蕴渐失,而欲重振其往昔之寓礼于射,故为之撰《投壶新格》。其云:“其始必于燕饮之间,谋以乐宾,或病于不能射也,举席间之器以寄射节焉。”

由此可知,早自先秦之《礼记》,再到千年后的北宋,对投壶的认识,大体一致:一是张弓搭箭所需场地并非随处可寻,而投壶所需场地就易寻得多;二是射礼对参加者要求严苛得多,而投壶则宽松得多;三是以矢之投而代箭之射,以壶之立而代侯之悬,既可收乐嘉宾、助雅兴之实效,又不失习礼仪、倡德政之美名。故而,容易举办,参加者众,便决定了在不能举行射礼时而采取的权宜之计——投壶。毕竟,投壶为射礼之细,因此,投壶与射礼,有诸多相似。

何以行投壶?《礼记·投壶》可谓阐述详备。

“投壶之礼,主人奉矢,司射奉中,使人执壶。主人请曰:某有枉矢哨壶,请以乐宾。”先由主人邀请,而主人要用谦辞。所奉之矢,要谦称“枉矢”,枉者,不直,即歪扭之矢;所执之壶,要谦称“哨壶”,哨者,壶口不正,如扁哨之谓也。

而宾客则要礼辞,称“子有旨酒嘉肴,某既赐矣,又重以乐,敢辞”。于是,主人再请,曰:“枉矢哨壶,不足辞也,敢固以请。”此时,宾客再辞,曰:“某既赐矣,又重以乐,敢固辞。”宾再辞后,主人三请,曰:“枉矢哨壶,不足辞也,敢固以请。”此时,宾方应诺,曰:“某固辞不得命,敢不敬从。”然后,主宾相互再拜受,再般还,两次后,主人方踏上“阼阶上拜送”,所谓“阼阶”,便是堂前之主阶。主人立主阶,为迎宾之大礼。至此,“宾般还,曰:辟。已拜,受矢,进即两楹间,退反位,揖宾就筵”。

“揖宾就筵”中的投壶,不在庠序等场地上,而在宴饮之室内。这一变,顿增了宴乐之娱乐、游戏味,而少了战伐、演武之氛。然而,既然载之于《礼记》,其礼仪之意蕴,则仍是其强调的重心。

场所变了,规则也就变了。如,投壶的距离可变。或在室内,或在大堂,或在庭院,距离则随之变。但无论如何变,都有“筭”(计数之竹片)“马”(筹码)以计算投壶距离、胜负次数;都有奖罚,都是宴乐之一部分。

投壶之礼,需将箭矢的端首掷入壶内才算投中;要依次投矢,抢先连投者投入亦不予计分;投中多者获胜;少者罚酒。

总之,整个投壶过程都有“礼”之贯注,“乐”之伴行。若细分,可分为五部分:准备,包含七器物之准备与礼乐之准备;启动,既有设施、场地之丈量、布设,亦有主宾之再三迎请辞让;比赛,主宾投掷,司射裁判,礼乐伴奏;奖罚,又一套与宴饮相若的饮酒礼仪;复始,全套程序再现。

从射礼一脉而来的投壶为历代饱学之士推崇。

如三国时魏之邯郸淳即为之撰有名篇《投壶赋》。其中论及投壶之礼乐教化价值,便高度赞曰“调心术于混冥,适容体于便安”,这是于己,通过调节己之身心,以应对“混冥”之世;又说“悦与坐之耳目,乐众心而不倦”,此为乐群,通过乐群而亲和于时。

北宋大儒司马光便是从修身、齐家、治国、平天下的儒家内圣而外王的高度来谈投壶了。他说:“投壶可以治心,可以修身,可以为国,可以观人。何以言之?夫投壶者不使之过,亦不使之不及,所以为中也。不使之偏波流散,所以为正也。中正,道之根底也。”

投壶既是名正言顺的礼,同时,又具有娱乐性,其程式化不像其他礼仪那么纯粹而刻板,且受制于一定的时空条件。这就使投壶能具有其他礼仪所不具备的弹性和张力,随时随处都可举行。

早在春秋之际,投壶已很盛行,且已被用于诸侯国之间的外交场合,会不会投壶,善不善投壶,竟关乎到诸侯交往得势与否。学投壶、善投壶之重要,由此可见一斑。

投壶如此重要,不仅能体现为君为臣之素养,也促进了投壶相关产业的发展。既有专门的物件、设施、器具、服饰、材料等的生产、制作、销售,也有专门从事投壶的各类职司人才。职司人员可粗分为两类:一为直接参与投壶类,如司射,投壶礼之主持者;司正,投壶之相礼者;司马,投壶之计筹者等。二为不直接参与投壶者,如乐人若干,所奏乐器通常有鼓、磬、笙、箫、琴、筑等。

此外,还有一些职业投壶者,这些人技艺高超,多为娱乐宾客之表演性投壶。这种投壶的职业高人,不仅当时能挣得身价,其后亦为文人记载,能挣得名声。

诸侯、权贵等对投壶的所好,职业投壶高手的面世,致使投壶之事的发展越发得势。这样一来,就使得自古以来的六艺传习,尤其是其中的射艺或射礼,投壶的内容越来越多。而投壶又因其在社会高层贵胄交际中独特的礼仪、宴乐性质,其受重视的程度甚至超过了以前的射礼。

投壶,已从具体之器具、活动等等形而下的层面,发展出了相关文化、故事、典故、精神等形而上的层面。

投壶形而上的层面,又反过来促进了投壶器具层面的若干变迁。如魏晋之际,因投壶盛行,参与者众,渐次对投壶之壶,也提出了改进。南阳出土的东汉画像石上的壶,还无贯耳,而到魏晋,就在壶口两侧增添了两贯耳。器物变,随之的规则亦变。玩出了投壶的诸多花样名目,如“依耳”“贯耳”“倒耳”“连中”“全壶”等等。

据《古金图书集成》之《投壶部杂录》记载:“骁壶乐,隋炀帝所制也。”隋炀帝何以要制“骁壶乐”?《隋书卷十五·志第十音乐下》中记载:隋炀帝“大制艳篇,辞极淫绮。令乐正白明达造新声,创万岁乐、藏钩乐、七夕相逢乐、投壶乐”等。原来,隋炀帝只将投壶视之为纯粹的宴乐。

《旧唐书卷二十九·志第九音乐二》解释:“骁壶,疑是投壶乐也。投壶者谓壶中跃矢为骁壶,今谓之骁壶者是也。”

而所谓“跃矢为骁壶”,便是投入壶中之矢,反弹出来。早先的投壶,壶中装一些红豆,就是要防止矢投中后反弹,即“跃矢”。到汉武帝时,他也喜好投壶,但偏好投入后“跃矢”,故一改前例,不再在壶中装红豆。这样的壶便为“骁壶”。

在投壶的改进上,隋炀帝比汉武帝还大有过之。他把寓礼之技的投壶,异化成了宣情之欲为乐之竞的“投壶乐舞”了。这一来,便使投壶中原有的些许礼的教化,荡然无存了,而更向宴乐方向发展。

随着瓷器的发达,唐宋以降,又有了各类瓷质的投壶。

投壶,是竞技用的实用器。其磨损率与毁坏率,都远大于陈设器或者祭祀的供器。而瓷质投壶就更易磨损、毁坏了。为此,这就要求烧制的瓷投壶要远较其他瓷器更为结实、耐用。

而投壶活动的贵胄性质,又要求瓷投壶不仅结实、耐用,还得有气派、有品味,好看。投壶,毕竟是礼器,还必须具备礼器的庄重、典雅。这样的多个标准,就使瓷投壶必须内粗犷,实铁,骨子硬;外肃穆,大气,品位高。

瓷质投壶易损,传世甚少。

到了明季,珐琅器传入。其华丽外表,颇得帝王青睐。而珐琅器有瓷釉的光滑,又有金属胎的骨子,遂成了最佳的投壶。

于是投壶器具的奢华,更有了皇家的气派。明朝的宣德皇帝,更是将投壶的帝王之玩,推到了极致。

因帝王所好,贵胄便趋之若鹜。投壶毕竟有个“礼”的内核,或者说是幌子。以至于明季还有《投壶奏矢》问世。据《投壶奏矢》统计,有明一朝投壶之技竟达到140种之多。

此后一直到清朝,虽仍有投壶之戏,却日渐式微。仅北京中山公园内一座名叫“投壶亭”的十字形亭子,以及六只昔日的铜投壶,还能依稀看见清朝时投壶的影子。

投壶之兴,因礼之盛行,投壶之衰,亦因礼之式微。更何况,投壶自始至终都是士大夫、贵胄乃至宫廷的专擅。而没有民间的土壤,就成不了百姓所好;而无法成为民间风俗,最终就难以获得持久的生命。

随着清朝的灭亡,投壶在中国几近灭迹,但却在东北亚、东南亚的韩国、日本、马来西亚等国流行。甚至,韩国竟有人欲将其申报为彼国的“文化遗产”。

(作者系西南大学西南民族教育与心理研究中心教授、博导,教育部社会科学委员会委员)

责任编辑:陈俊一

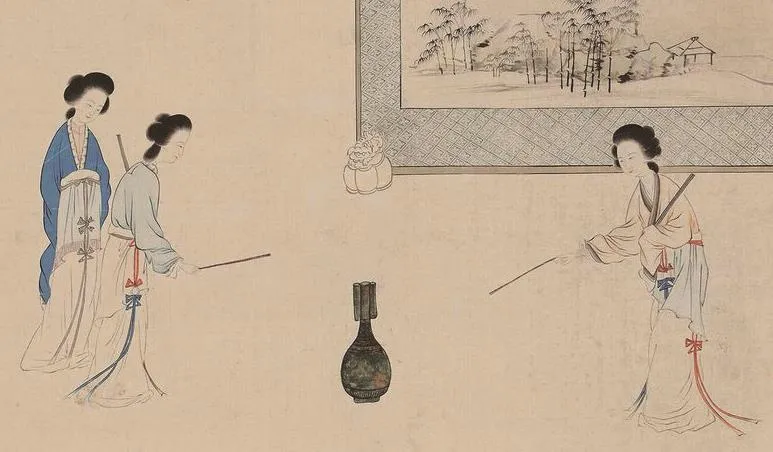

——唐三彩投壶