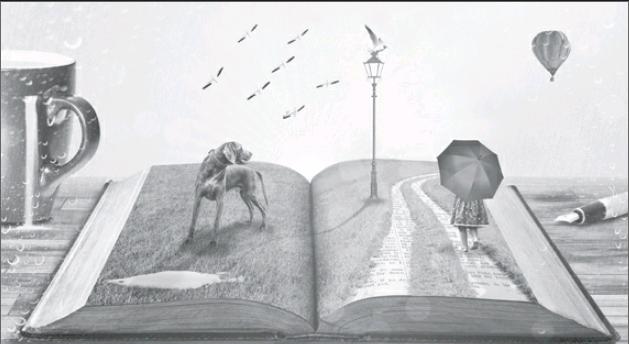

曾经那样想念过一本书

包利民

现在已经很少有人会对一本书念念不忘,那份强烈的渴盼和牵肠挂肚,就如同思念心中暗恋的人儿。而如今,也很少有一本书会让人们日思夜想而不可得。没有了那样的一种情感,也就失去了阅读时的一种感动、一种情怀。

对一本书倾心,却无缘一读,便有了牵念在心。在过去那个朴素的年代,由于没有现在这样多的电子产品,于是闲暇时读书就成了最大的乐趣。

初中时,正流行席慕蓉的诗,想找本真正的诗集来看,却是极难。我们小县城的新华书店里根本没有席慕蓉诗集,圖书馆中偶有的几本,也是常被借在外。而同学们传抄的一些,已经满足不了我们的阅读渴望。

于是我们几个最为渴望的同学,便分好工,每人一天数次去图书馆死等,等别人来还。这样一个月下来,果然上天不负我们的痴心,一本《七里香》到手。兴奋之余,为谁先睹为快而着实争执了一番。薄薄的册子,规定每个人必须一天时间内看完。轮到我时,正赶上周日,我几乎一天没离开桌子,一直不停地抄。生怕看过一遍不过瘾,或有所遗忘,抄下来以便反复品读。后来发现,几乎每个同学都是这样抄着读着,崭新的日记本里,写满了我们年轻的心跳和感动。

由于时间不够,一个男生便在课堂上偷着抄,却被语文老师发现没收。当时没轮到看的同学急得快要哭了,做梦都惦记着那本《七里香》。幸好老师第二天就将书还给了我们,否则那些同学就要借我们的日记本抄了,可是那怎及对着散发墨香的书卷时的感觉?

高中时学习渐紧,看书便相对少了,可是心中的那份渴望却日渐强烈。偶尔的一次,在一个女生家里,看到一本薄薄的书,叫《廊桥遗梦》,书名就让人神飞,且是爱情故事,便借来一阅。晚上躲在被窝里打着手电看,果然不负所望,极美的故事。可是书的最后,竟被人撕去了三四十页。这就仿佛电视看到精彩处突然停电,仿佛跳伞时正享受飞翔却突然伞绳断裂,那份难受劲儿很是难以形容。第二天我早早地去女生家里还书,急着问她最后的结局如何,结果她说,这书到她手里时已然如此,她也为此难受了许久。

那时,《廊桥遗梦》刚在国内出版不久,看过的人还不多,所以欲问无人,且更难寻到完整的一本,故此长久郁郁。高考临近,学习越来越紧张。可是闲暇时,总会去猜想罗伯特·金凯和弗朗西斯卡最后的结局。上大学后不久,终于在图书馆里见到此书,怀着急切的冲动读完了结尾,然后写信给那个女生,告诉她心中的一直所想。信寄出才3天,就收到女生的来信,竟也是告诉我此书的最后部分。看来,我们想到了一起,都没有忘记对一本书3年来的牵挂。

多年以后,回老家的小县城参加初中同学聚会,提起了当年寻找和抄写《七里香》的事,都是唏嘘不已,那一刻,没有人再低头摆弄手机。曾经没收《七里香》的语文老师已经鬓发苍苍,笑着对我们说:“那本《七里香》啊,我记得,当年我可是想了很长时间,也没有看到。幸好你们当时得到了,我便没收了一天,全都抄了下来!”

闻言,我们都沉默,想起了曾经恋恋地想念一本书的纯纯岁月。

(选自《吉林工人日报》2016年12月6日)

【赏析】

在书籍贫乏的岁月里,读一本书是一个奢侈到幸福的经历。作者按照时间顺序,深情回忆初中、高中时期对书的想念,表达了对书的喜爱、怀念之情。作者注重心理描写,求之不得的怅惘,求而得之的酣畅,在作者的笔下,都展现得淋漓尽致。初中轮流抄写《七里香》、高中牵挂《廊桥遗梦》,大学同学的互寄书信等,都让人感觉如同身临其境。最后老师谈起没收《七里香》,既照应了上文,又写出了老师对书的热情,突出了主题。

(王文炎)