产粮大县耕地“非粮化”现象及其防控

薛选登+张一方

摘 要:“非粮化”即农户将原本用于种植粮食作物的耕地转为种植经济作物或其他非粮作物。“非粮化”影响粮食播种面积、降低土壤肥力、产生负面辐射,从而对粮食安全造成潜在威胁,“非粮化”的成因涉及经济、政策、社会、自然等多个方面。因此,应对“非粮化”问题,应综合运用经济、行政、法律等多种手段,通过建立预警机制、细划粮食功能区、建立“非粮权”交易,采取精准补贴等差异化的措施进行防控。

关键词:非粮化;粮食安全;产粮大县;防控对策

中图分类号:F321.1 文献标识码:A

文章编号:1003-0751(2017)08-0040-06

粮食生产大县承担着保障国家粮食安全的重要任务。然而,近年来,随着农村土地流转的快速推进,在一些粮食生产大县出现了较为严重的“非粮化”现象,如果任其发展下去,势必会影响到我国粮食安全和人民生活稳定。因此,如何在确保粮食安全的情况下,协调粮食安全与发展高效农业、调整农业结构、增加农民收入的关系,成为当前我国农业发展中面临的一个现实问题。为此,本文选取了河南省的滑县、永城、鹿邑、邓州、舞阳、唐河6个产粮大县作为调研样本区,分析其耕地“非粮化”的表象和成因,并提出相应的防控对策,以期为我国防控耕地“非粮化”提供借鉴和参考。

一、样本选取及说明

1.样本基本情况

河南省粮食产量常年位居全国第一,占全国粮食总产量的10%以上,其中,小麦产量占全国的1/4以上。其中,滑县、永城、鹿邑、邓州、舞阳、唐河6个产粮大县的粮食产量常年位居河南前十,主要种植作物均以小麦为主。6个产粮大县中,滑县位于豫北,是河南省第一产粮大县,永城、鹿邑位于豫东,邓州、舞阳、唐河位于豫南,具有区位代表性,在耕地“非粮化”研究中具有较大影响。为此,我们选取了上述6个产粮大县作为样本区。

从自然条件来看,样本地区的土地类型多以平原为主,部分县区有少量的丘陵地带,气候类型以温带大陆性季风气候和亚热带季风气候为主,年降水量在630—900mm,年均日照在2000h以上,无霜期在200天以上,这些有利的环境条件为小麦、玉米等粮食作物提供了良好的生长条件。详见表1。

2.样本地区问卷发放回收情况

本次调研共涉及6个县域、25个乡镇、58个乡村,共计发放问卷850份,收回有效问卷716份,有效问卷回收率达到84.24%。在回收问卷中,农户问卷534份,承包户问卷182份。其中安阳市滑县共计发出问卷180份,回收农户问卷105份,承包户问卷33份,问卷回收率达到76.67%;商丘市永城市共计发出问卷100份,回收农户问卷45份,承包户问卷42份,问卷回收率达到87%;周口市鹿邑县共计发出问卷115份,回收农户问卷66份,承包户问卷45份,问卷回收率达到96.52%;南阳市邓州市共计发出问卷120份,回收农户问卷72份,承包户问卷18份,问卷回收率达到75%;漯河市舞阳县共计发出问卷150份,回收农户问卷87份,承包户问卷20份,问卷回收率达到71.33%;南阳市唐河县共计发出问卷185份,回收农户问卷159份,承包户问卷24份,问卷回收率达到98.92%。

二、样本区耕地“非粮化”的现状

1.样本地区耕地存在较高的“非粮化”比例

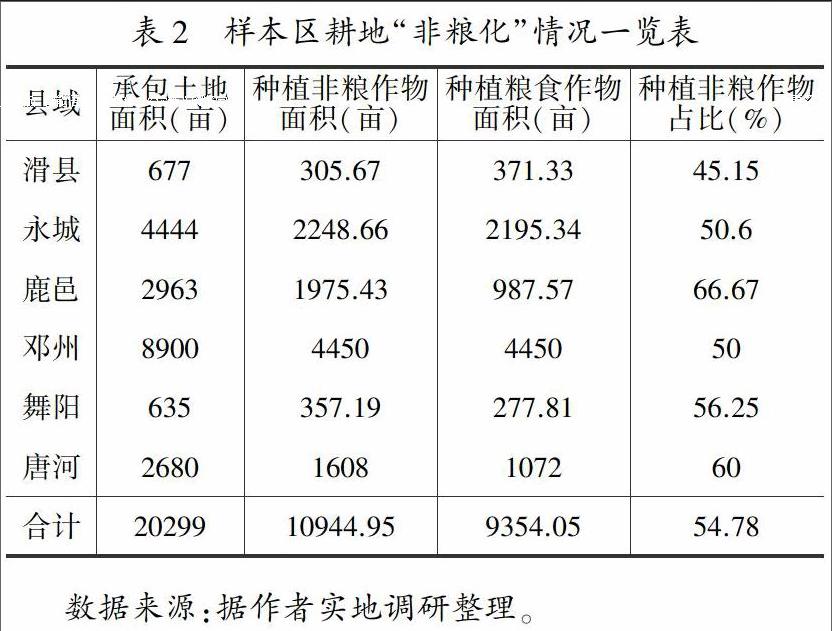

由表2可以看出,样本地区整体耕地“非粮化”情况处于较高水平,样本地区调研的耕地总面积20299亩,其中,粮食种植面积9354.05亩,非粮食种植面积10944.95亩,耕地“非粮化”總体比率高达54.78%。6个县“非粮化”比率都在45%以上,对6个县承包户调查后可知,承包土地后种植非粮作物比例最大的是鹿邑,该县参与调研耕地面积2963亩,非粮食种植面积1975.43亩,“非粮化”比率高达66.67%;其次是唐河,“非粮化”比率为60%;第三是舞阳,“非粮化”比率为56.25%;第四是永城,“非粮化”比率为50.6%;第五是邓州,“非粮化”比率为50%;第六是滑县,“非粮化”比率为45.15%。

2.耕地“非粮化”与承包土地面积大致呈倒U型关系

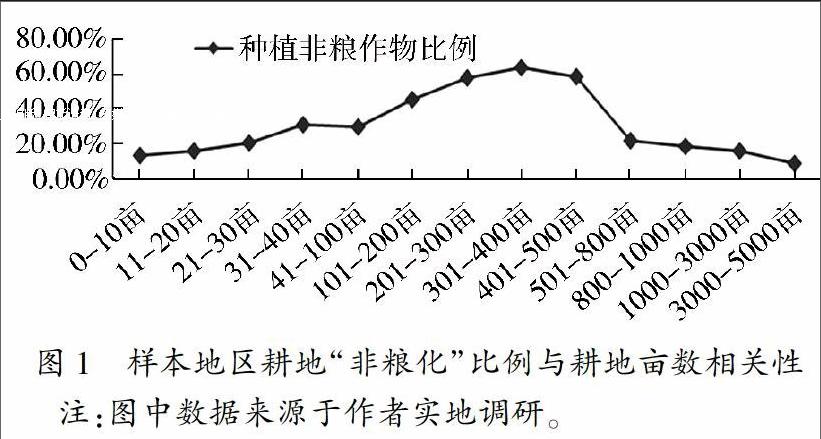

对716份有效问卷统计发现,耕地“非粮化”比率与所承包耕地面积大致呈倒U型关系,即随着承包户承包耕地面积不断扩大,种植非粮作物比例越来越高,达到一定程度后,又开始随着承包面积的扩大而降低。根据分析结果可知,承包面积大约在300—500亩时,“非粮化”比率最高。换言之,耕地面积越大,土地经营越集中,越有利于使用大规模的机械耕种,提高农业综合生产能力和粮食产量。同时规模化经营也能保证粮食规模效益,确保粮食产量。所以当耕地面积达到一定规模后,“非粮化”比率会开始持续降低,耕地“非粮化”情况有所改善。

3.耕地“非粮化”与土地流转比例有一定关联性

由表3可以看出,样本地区总体土地流转比例为59.69%,耕地“非粮化”比率为53.78%。土地流转比例最高的是鹿邑,占比达到90.81%,同时,鹿邑的耕地“非粮化”比率为66.67%,耕地“非粮化”程度最高;永城市土地流转比例为85%,耕地“非粮化”比率为50.6%;滑县土地流转比例为58.54%,耕地“非粮化”比率为45.15%。从鹿邑、永城、滑县的调研数据中可以看出,随着土地流转比例的降低,耕地“非粮化”比率呈现较为明显的下降趋势。而邓州、舞阳、唐河的调研数据显示,耕地“非粮化”比率并未随着土地流转比例的增加而增加。

4.交通便利地区耕地“非粮化”程度偏高

在调研中发现,交通条件对于样本地区的耕地“非粮化”存在一定的影响,交通便利地区“非粮化”程度偏高。通过对承包户的调研得知,便利的交通条件有利于他们的农产品销售,不仅有利于外来商户入村进行购买,同时作物收获以后,从产地运往销售市场也十分方便,因此他们更乐于种植收益较高的经济作物。相反,交通情况一般地区的承包户则会选择种植粮食作物,因为他们种植经济作物收获后需要负担较大的交通运输成本。其中,鹿邑县玄武镇张庄有高速公路和国道经过,交通非常便利,该村的耕地“非粮化”比率达到100%;滑县城关镇赵庄村交通也非常便利,“非粮化”比率为66.67%;鹿邑县玄武镇栾村比较接近省道,交通比较便利,耕地“非粮化”比率达到50%;滑县慈周寨乡慈四村离省道20多公里,只有村村通道路通往省道,交通状况一般,“非粮化”比率约为20%;永城市酂城乡花园村距离省道较远,只有水泥路,路面较窄,交通状况较差,则种粮比例较高,“非粮化”比率为0。

5.耕地“非粮化”与种粮收益关系密切

调研发现,目前由于化肥、种子、农药和人力成本上升,农户种植粮食的成本越来越高,然而种粮收益却并未随之增长,甚至出现种粮亏损的情况,所以种植粮食已经完全不能满足家庭的经济需求。相反,种植非粮作物,虽然投入成本较高,但收益也高,这就使得农户更愿意选择种植经济作物,以此来获取更高的经济回报。因此,种粮收益越低而非粮收益越高的地区,“非粮化”比率越高。如表4所示,非粮食利润与粮食利润比值越大的地区,如永城高庄乡谢阁村、蒋口乡邱庄的“非粮化”比率较高;而鹿邑玄武镇郝庄、滑县慈周寨乡慈四村非粮食利润与粮食利润比值较小,“非粮化”比率较低。

6.耕地“非粮化”与地形和基础设施条件存在一定关系

调研发现,“非粮化”比率与土地地形条件和基础设施存在一定关系,地形较好和基础设施健全的耕地,农户和承包户更倾向于种植收益更大的非粮作物。地块位置对耕地“非粮化”也有一定影响,平原地区耕地“非粮化”比率高于坡地。同样,与耕地“非粮化”关系密切的还有地块的基础设施,水浇地“非粮化”比率高于旱地。水浇地实现了农田的自主、有效灌溉,更有利于作物生长,旱地则与天气变化关系密切,作物生长与雨水量直接相关。因此,与旱地相比较,水浇地的优势及肥沃程度十分显著,更有利于“非粮化”。

三、耕地“非粮化”产生的原因分析

1.从政府角度分析

耕地“非粮化”与政府政策有密切关系。根据我国相关法律规定,乡镇政府、村委会对于集体土地享有经营权和管理权,因此,地方政府政策制定与执行情况,对农村土地流转导致“非粮化”起着举足轻重的作用。

第一,相关政策宣传不到位、执行力度不够。在实地调研中发现,大部分村民对土地流转的相关知识(土地流转的形式、要求等)模糊,即使已经进行了土地流转的农户,也只是自己简单地理解为“自家土地不想种了,或者没有劳动力,荒着也是荒着,不如让别人种植,自己还可以拿到一部分承包费”,并没有土地流转的概念。这充分证明了相当一部分地方政府并没有把国家对农村土地流转的各项政策给老百姓普及开来。

第二,相关的法律法规对土地用途规定模糊。连续几年的“中央一号文件”对土地流转都有不同的指示,都在鼓励土地经营权规范有序流转,适度发展多种形式的规模经营。很多地方政府为了响应国家号召,将大量土地流转给一些涉农企业、农业合作组织。但是,现行法律法规只是规定了“土地承包经营权流转,不得改变土地集体所有制性质,不得改变土地用途,不得损害农民土地承包权益”,并没有“耕地必须用来种植粮食或者种植粮食必须达到一定比例”这样的硬性规定。因此,在土地流转过程中,也就没有相应的法律法规来约束土地流转的用途、程序、风险、规模以及责任追究等。地方政府在传达和实施国家政策法规时,往往为了追求政绩只是一味地注重流转土地的数量,至于土地流转给谁,流转后的土地用来种植什么作物或者用来进行什么活动并没有过多关注。因此,很多承包户拿到土地后根据自己的需求对土地任意作为,或用来种植经济作物,或进行观光乐园开发等。由这些现象可以看出法律法规不配套,特别是对土地流转之后的用途没有明确规定,这是造成耕地“非粮化”日趋严重的重要原因。

第三,地方政府为凸显政绩,增加税收。一些地方政府为了在土地流转过程中获得收益,鼓励农民进行土地流转,从而形成规模化生产,带动当地经济的发展,一方面,有利于凸显政府政绩;另一方面,流转后的土地种植经济作物获得了较高收益,就需要向当地政府缴纳较高的税费,从而增加地方政府的财政收入。于是部分地方政府对土地“非粮化”的严重情况视而不见,不采取相应措施,这自然而然助长了很多承包户种植经济作物的势头,造成了越来越严重的耕地“非粮化”现象。

第四,国家的种粮补贴政策不完善。国家粮食补贴的最初用意是对种田农户进行补贴,鼓励农户种粮,不是对有田农户进行补贴。粮食补贴与土地承包没有关系,只要你种了田,不管该田是不是你承包,国家只对该田种植者进行补贴。而目前,由于补贴发放政策不够完善,在土地流转中,国家下发的粮食补贴,如农资综合补贴、种粮直补、良种补贴等各项惠农政策,仍由原土地农户享受,真正承包土地的种粮户却没有享受到补贴。所以,粮食补贴对于承包户来说,起不到增加粮食种植规模的促进作用。

2.从农户和承包户的角度分析

第一,种粮比较效益低下。农户和承包户都是经济人,自然要追求利益最大化。实地调研发现,很多承包户开始时也选择种植粮食,但是这几年粮食价格总体偏低,如果仅种植小麦、玉米等粮食作物,以每亩可收获1000斤小麦来计算,市场价是1.2元/斤,这样一亩地的总收入就是1200元。除去种子、肥料、劳动力等耕作成本大致一亩地600元,那么每亩地仅可收入600元。如果承包每一亩地的费用大致500元,再加上自然灾害等意外情况出现,种植粮食将无利可图。然而相对于种植粮食作物来说,种植经济作物收益明显较好。以南阳市唐河县为例,承包户种植西红柿的纯收益可以达到种植小麦、玉米的5倍甚至更高。

第二,土地流转租金逐年增高。统计数据显示,2008—2009年,全国农村流转土地的价格为平均每亩100—300元,然而由于近年来物价快速上涨,国家的种粮补贴也在持续增加,很多地方的土地征用价格正一步步提高,土地转包租金呈逐年增加的趋势。以唐河县为例,很多耕地租金都达到400—500元/亩,有的耕地甚至达到800元/亩,另外规模慢慢扩大的承包方还需要向地方财政缴纳一定的税费,加上支付给雇用的农民的费用也在不断上涨等,很多承包方开始改变策略,追求投入的最小化和利润的最大化,大量种植高收益的经济作物,以保障自己的经济利益不受损或少受损,因此承包中的各项费用逐年增加也是推动承包大户“非粮化”种植的关键因素,在很大程度上造成了“非糧化”比例的不断提高。

第三,大量的农民外出务工,种粮劳动力严重流失。随着城镇化进程的加快推进,越来越多的农村青壮年放弃务农,进城务工,精彩纷呈的城市生活和较高的工作收入的吸引,使得出去的年轻人大都不愿意再回到农村从事比较辛苦的农业生产。而留守在农村的大都是老人、妇女和孩子,这些人相对劳动能力较低,无法承担比较繁重的较大面积的农业生产。在实地调研中发现,很多留守人员选择把大部分土地出租给承包户,留下一部分,自己种植点粮食够自家食用,再种植些经济作物,以维持基本家用。

四、防控耕地“非粮化”的对策建议

“非粮化”是我国土地流转过程中的客观现象,是我国当前特定的经济制度、农户利益、自然条件、社会因素共同作用的结果,它的存在对我国粮食安全产生一定的影响和威胁。防控土地“非粮化”,应该考虑各地自然、历史、经济、社会的特殊性,采取差异化措施,从多个方面来解决。

1.细划粮食功能区,规范耕地用途

粮食主产区担负着国家粮食生产的重任,提高粮食产量,切实保证国家粮食供给是其当前的主要任务。为确保粮食安全,在考虑各地实际情况下,政府部门已经将耕地划分为粮食主产区、产销平衡区和主销区三大功能区。但是,目前的划分还不是很具体、明确,操作起来仍有一些实际困难,因此,在粮食主产区,应综合考虑各地资源禀赋差异和粮食生产的传统等因素的影响,进一步细划粮食功能区,规范耕地用途。

首先,以县为单位,政府部门根据各地的土壤种类、降雨量、基础设施、实际产量、耕地面积和劳动力等各方面因素,建立以百亩、千亩、万亩为单位的高标准良田,进行编号。其次,有效制定耕地目标,规范耕地用途,明确规定粮食作物和非粮作物的耕地面积和比例,在保证粮食种植面积的基础上防止“非粮化”蔓延。最后,根据各地实际情况分配土地,并切实履行土地确权政策,农户与承包户之间可以根据自身需求自行流转,既保证粮食产量,又遏制“非粮化”现象。同时,还应积极推进粮食生产规模化、集约化和产业化经营,延伸农业产业链,提高产品附加值,缩小种植粮食作物与非粮作物效益的差距,在此基础上逐级分配应完成的粮食产量任务。

2.建立“非粮化”预警机制

防控“非粮化”需要从预防开始,建立“非粮化”预警机制,即通过预警组织系统实时监控全国各地土地非粮种植面积和粮食种植面积等各种具体情况,对不同等级情况做出相对应的预防和处理措施的机制。“非粮化”预警机制的目的是在一定程度可控范围内通过监控预防,提前采取措施,减少土地“非粮化”对粮食安全的危害。利用预警机制可以事前监控、事中管理,通过及时监测“非粮化”动态,确保粮食种植面积在合理的范围之内。

“非粮化”预警机制主要由三个部分组成:第一,预警系统。在各个省份建立一个监测信息系统总站,在市级、县级、乡镇级地区建立分站,并由各地区农业部门对当地的耕地种植状况实行动态监控,以保证这些信息及时、准确,对超出已设定范围的情况,做出迅速反应、精准判断。第二,识别分析系统。这一系统要对组织调查收集的各种信息进行统计分析,根据不同的等级指标辨识信息,并对其判断和分类,为下一步行动做准备。第三,警报系统。设置“红黄绿”三级报警系统:处于“绿灯”等级的地区,也就是说粮食种植比例符合国家粮食安全标准,应当鼓励其保持当前合理的种植结构,提高耕地种植质量,使粮食向“更好、更多、更快”方向发展;处于“黄灯”等级的地区,当地政府和有关部门要第一时间发出预警信号,防患于未然,明令禁止这些农户向“红灯”地区发展,起到事前预防的作用,从而避免解决这些问题时对其采取法律、经济或行政等手段而花费更多的人力、物力、财力;处于“红灯”等级的地区则属于危险区域,要采取措施,尽快恢复规定的粮食种植比例,对于情况严重者,要采取相应的措施予以惩戒。

鉴于我国各地区在自然气候、地理环境、土地资源、人口密度等方面存在差异,各地区的红、黄、绿指标也不尽相同,同时,为了使此机制能最大限度地发挥作用,还应当明确相关主体的法律责任,使“非粮化”预警机制得以正常运作,发挥其保障国家粮食安全的作用。

3.采取精准补贴,切实保障种粮户的利益

目前,国家对种粮农民实行直接补贴,但在实际中,大多数地区都按照农民与国家签订的承包协议来操作,其针对性不强,种粮的补贴也分给了原承包户,并没有转移到实际的种粮人手中。因此,要进一步完善粮食补贴制度,在现有的各种粮食补贴政策基础上,按照“谁种田、谁受益”的原则,采取精准补贴政策。

实行精准粮食补贴,首先是精确识别种粮户。应采取由县到乡再到村,逐级把种粮户识别出来,精确到户、到人及种粮面积,以保证补贴对象的落实。其次是实行精准帮扶。精准帮扶是精准补贴的关键,种粮户识别出来以后,针对种粮户实际的经济情况、耕地面积等确定补贴的力度,确保补助效果。最后是精确管理。这是精准补贴的保证,要建立严格的种粮户信息网络系统,将补贴对象的基本资料、动态数据录入系统,确保补到每一个种粮的农户,补的是种粮农户最需要的地方,实施动态管理,对每年种粮户的增加或减少、种粮面积的变动进行明确记录,从而保证补贴信息真实、可靠、管用。

4.建立“非粮权”交易制度

制度经济学中科斯产权理论的核心是:一切经济交往活动的前提是制度安排,这种制度实质上是一种人们之间行使一定行为的权利。借鉴科斯产权理论的思想,这里的“非粮权”是指建立合理合法的非粮作物种植的权利,允许这种权利像商品那样被买入和卖出,使“非粮权”的使用权流向最有效率、种植非粮作物收益最高或成本最低的农业区。以此来控制粮食作物与非粮作物的种植比例,既可以保证粮食种植面积,又能兼顾非粮作物发展,实现粮食安全与经济的共同发展。

政府及其有关部门在明确国家当年粮食安全任务的前提下,具体根据某个地区的总体情况,包括经济发展状况、耕地面积、土壤肥力、人口总数等多方面因素,确定该地区的粮食产量任务和最大非粮作物种植比例,核算出非粮作物的最大种植面积,并分割成若干規定的种植面积,即若干“非粮权”,这种权利是以“非粮种植许可证”为表现形式颁布的。政府则可以通过公开竞价拍卖、定价出售、无偿赠与等方式分配这些权利。同时,政府还需建立“非粮权交易市场”使得这种权利可以合法买卖,同时要规定这种“商品化”权利的价格上下限,使其可以在一定范围内自由波动,并且实时公布“非粮权”的分配地区、分配数量和成交价格,实现“非粮权”市场信息的透明、公平和公正,以此来降低交易者的交易成本,减少交易摩擦,最后实现“需者可买,余者可卖”的帕累托最优配置。

參考文献

[1]张宗毅,杜志雄.土地流转一定会导致非粮化吗?——基于全国1740个种植业家庭农场监测数据的实证分析[J].经济学动态,2015,(9).

[2]尹成林,胡卫.耕地流转“非粮化”趋势应引起重视[J].中国粮食经济,2015,(2).

[3]郭立建.农村土地流转五大乱象[N].人民日报,2014-02-18.

[4]刘琴.土地流转制度下粮食主产区粮食生产问题研究[J].生态经济,2014,(4).

[5]石冬梅,佟磊.农村土地流转中的粮食安全问题研究[J].广东农业科学,2014,(20).

[6]贾振国,盛新会.我国农村土地流转问题研究[J].陕西农业科学,2013,(5).

[7]杨瑞珍,等.耕地流转中过度“非粮化”倾向产生的原因与对策[J].中国农业资源与区划,2012,(3).

Current Situation, Causes and Countermeasures Regarding Non-Grain Growing ofFarmland in Major Grain-producing Counties

Xue Xuandeng Zhang Yifang

Abstract:Non-grain growing means that farmers convert the farmland originally used for planting food crops to that used for cash crops or other non-grain crops. It affects total grain acreage, reduces soil fertility and produces negative radiation, thus posing a potential threat to food security. The causes of non-grain growing involve many factors, such as economy, policy, society and nature. Therefore, comprehensive use of economic, administrative, legal and other means is suggested to prevent and control the phenomenon. Differential measures such as setting up early warning mechanism, subdividing functional regions of grain production, and implementing non-grain rights trading and precision subsidy should be adopted.

Key words:non-grain growing; food security; major grain-producing counties; countermeasures of prevention and control