劳动力成本上升对中国主要农作物种植结构的影响——基于1998—2014年的省级面板数据

郭健,李谷成,李欠男

劳动力成本上升对中国主要农作物种植结构的影响——基于1998—2014年的省级面板数据

郭健,李谷成,李欠男

(华中农业大学经济管理学院;湖北农村发展研究中心,湖北武汉 430070)

基于1998—2014年7种主要农作物的省级面板数据,通过构建双向固定效应模型,分析了农业劳动力成本上升对中国主要农作物种植结构的影响。结果表明:农业劳动力成本每上涨1倍,稻谷、小麦播种面积比例分别降低8.1%和8.0%,玉米、蔬菜、油料播种面积比例分别提高8.0%、6.3%和2.3%;农机对劳动力的替代提升了玉米和稻谷等易于机械种植品种的播种比例,农机总动力每增加1%,玉米和稻谷播种面积比例分别提高0.34%和0.17%;地区非农经济比例通过对农作物的产品替代来应对劳动力成本上升,其对蔬菜等高附加值经济园艺作物播种面积比例有显著正影响,对稻谷、玉米等粮食作物播种比例有显著负影响;农业劳动力成本上升还导致农作物种植结构有向分品种地区集聚的趋势。

劳动力成本;要素替代;产品替代;农作物;种植结构

一、问题的提出

农作物种植结构指不同品种农作物的播种面积及其占农作物总播种面积的比例。农作物种植结构的调整事关农业竞争力及粮食安全问题。21世纪以来,中国粮食产量连年稳定增长,种植结构的不断调整是保证粮食增产最重要的因素之一。朱晶等研究表明,2004—2012年粮食产量“九连增”期间,粮食作物内部结构调整对粮食增产的贡献率年均为26%,贡献率最高的年份达到67%,东北地区是全国粮食种植结构调整幅度最大、贡献最为显著的区域[1]。李天祥等进一步解释了粮食产量的增加主要来自于高产的玉米、稻谷对相对低产的小麦、大豆等作物的种植替代[2]。

关于影响农作物种植结构的因素,邓振镛等认为有气候因素、技术因素、经济因素和政策因素[3]。李祎君等认为,粮食作物种植结构的调整明显受到气候变暖、水热条件改变的影响,小麦播种面积比例对气候变化最为敏感,波动大;水稻种植比例变化南北方反向,玉米种植比例持续增加,增幅加大[4],表明自然资源条件是影响中国粮食种植结构调整的重要因素。林大燕实证分析了中国6种主要农作物种植结构变化的主要影响因素,发现上期供应和上期自身价格是影响农作物种植结构的主要因素,农产品价格变动是调节种植结构的重要因素[5]。但是从近年来粮食生产量、净进口量、库存量变动来看,许多农作物连续多年出现“三量齐增”现象,表明价格对种植结构的调节作用越来越弱。

当前,中国农业生产正处于劳动密集型向资本密集型转换周期,中国劳动力供求关系正发生逆转,“刘易斯拐点”已经来临[6],这意味着农业部门劳动力不再无限供给,城镇对大量非熟练劳动力需求的持续增加以及劳动力供求不均衡致使工业和服务业的劳动力价格不断上涨[6-8]。这意味着农民从事农业生产的机会成本上升,进而诱致农业劳动力数量不断向城镇转移和农业劳动力成本快速上升,对农作物种植结构也产生很大影响。

农业诱致性技术创新理论表明:为应对农业劳动力成本上升,理性农民会减少劳动投入、通过生产要素替代降低劳动力成本,例如增加机械投入,用机械替代劳动。农户可以通过购买生产性服务或增加机械投资的方式来应对劳动力资源的不足[9-11]。这与胡瑞法、黄季焜的研究结论一致:中国粮食作物的生产技术是向着机械化方向发展的,理论上可以解释为劳动力成本上升对粮食生产的机械化有正向作用[12]。然而,许多调查发现,农户应对劳动力成本上升的方法不一定就是采用机械等劳动节约型技术,在满足一定的自然经济条件时,诱致性效应才得以实现[13]。在机械技术进步受资源禀赋限制的丘陵山区,农户应对劳动力成本上升的措施,更倾向于改变作物种植结构、减少复种指数、粗放经营甚至撂荒[14-16]。以江苏省为例,在临近高收入人口聚集中心或深加工中心的地区,应对劳动力成本上升的措施主要是产品替代,表现为蔬菜、水果等高附加值园艺产品替代粮食作物或低产值的劳动密集型经济作物[17]。这表明农业劳动力成本上升对农作物种植结构影响越来越大但也受到地区条件差异的约束。

上述研究对于深入探讨劳动力成本对农作物种植结构的影响具有重要价值,但仍存在不足之处:评估影响种植结构调整的因素时,往往局限于气候、价格等视角,从劳动力成本角度进行深入分析的文献并不多见;由于中国各地区资源禀赋差异较大,已有文献多以一省一地区为对象考察区域内农作物种植结构的调整及其影响因素。鉴于劳动力成本上升是所有地区都要共同面对的挑战,笔者拟在控制地区非农经济比例、机械化程度、人口结构、耕地面积等因素对农作物种植结构影响的基础上,参考钟甫宁对农作物的分类,选取7种主要农作物①[18],基于1998—2014年的省级面板数据②,探讨劳动力成本上升对中国农作物种植结构的影响,以期为政府制定优化农作物种植结构政策、应对劳动力成本上升提供借鉴。

二、1998—2014年劳动力成本上升趋势

劳动力是农业生产的基础投入要素,农业生产成本尤其是劳动力成本的迅速上升是国内农产品比较优势减弱、竞争力下降、粮食进口量大幅增加的重要原因。农民收入表现为劳动力工资,劳动力工资水平可以反映农业劳动力成本变动趋势。农业劳动力工资水平测度主要有两个数据指标:一个是农业部门劳动力外出打工工资水平,另一个是农业生产劳动力雇工工资水平。

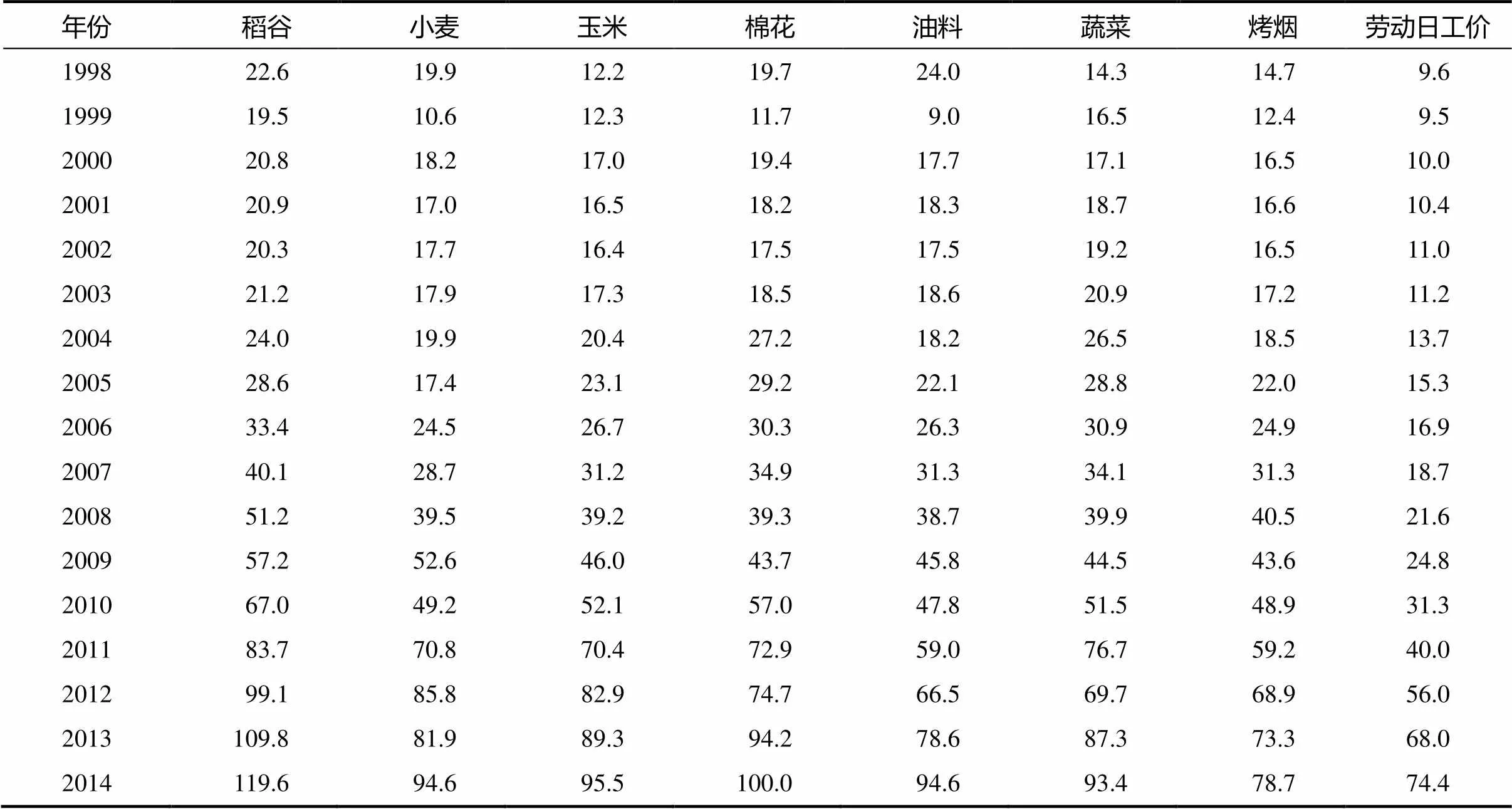

本文主要研究劳动力成本上升对农作物种植结构变动的影响,因此使用农业生产中不同农作物的生产雇工工资这一指标测度劳动力成本上升趋势,该数据以《农产品成本收益资料汇编》中各省不同农作物雇佣劳动力单日工资来表示。表1反映了1998—2014年稻谷、小麦、玉米、棉花、油料、蔬菜和烤烟这7种作物的劳动力雇工费用变化趋势,并与当年劳动日工价比较。稻谷雇工工资从1998年22.6元上涨到2014年119.6元,上涨幅度为4.3倍。小麦从1998年19.9元上涨到2014年94.6元,上涨了3.8倍。玉米雇工工资从1998年12.2元上涨到2014年95.5元,上涨幅度为6.8倍。棉花从1998年19.7元上涨到2014年100元,涨幅为4.1倍。油料雇工工资从1998年24元上涨到2014年94.6元,涨幅为2.9倍。蔬菜从1998年14.3元上涨到2014年93.4元,涨幅为5.5倍。烤烟雇工工资从1998年14.7元上涨到2014年78.7元,涨幅为4.4倍。稻谷、小麦和玉米等粮食作物雇工工资普遍大于经济作物雇工工资,这主要是由于粮食作物生产的季节性导致农村劳动力市场在时空上不匹配[20],而且大田作物生产劳动时间集中,劳动强度大;而油料、烤烟和蔬菜等经济作物劳动周期较长,劳动强度平均且较轻。

理论上,农业劳动力成本上升主要通过两种路径影响农作物种植结构。一是通过要素替代,在自然经济条件满足规模化、机械化作业的平原地区,农户为降低劳动力成本会增加机械投入,从而扩大劳动力要素投入相对较少、易于机械化耕作的低价值大田粮食作物的播种比例。二是通过产品替代,在自然经济条件无法实施规模化、机械化的山区,农户为了降低劳动力成本,会改种劳动投入少的作物,可能减少复种指数、改粮为林、粗放经营甚至撂荒;在城镇郊区距离消费市场近的地区,农户可能会种植产值远高于粮食作物的蔬菜、水果等高附加值经济作物来替代粮食作物,用高收入覆盖劳动力成本。因此,随着劳动力成本不断上升,中国主要农作物的种植结构也会发生显著变化。

表1 1998—2014年中国主要农作物生产雇工工资水平 元/工日

数据来源:历年《农产品成本收益资料汇编》

三、中国主要农作物种植结构变化趋势

研究主要农作物种植结构的变化趋势,可以从历年主要农作物播种面积入手,种植结构采用作物播种面积占总农作物播种面积的比例来进行量化分析。作物播种面积及其所占总作物播种比例的数据全部来自历年《中国统计年鉴》。表2反映了1998—2014年7种主要农作物播种面积变化趋势。

农作物总播种面积随时间推移呈扩大趋势,从1998年155 706千公顷扩大到2014年165 446千公顷,扩大幅度为6.3%。稻谷播种面积减少了11.9%,小麦播种面积减少了17.5%。而玉米播种面积扩大了85.9%,几乎增长了一倍。三种主要粮食作物播种面积之和从1998年的86 257千公顷增加到2014年的91 502千公顷,增长了6.1%。粮食作物由以水稻为主的格局调整为水稻、小麦和玉米并存的格局[19]。玉米播种面积大幅度增加,主要是由于居民收入水平增加,对肉类消费的需求量增大,作为饲料主要原料的玉米需求量大幅攀升所致[20]。棉花播种面积下降了13.2%。油料播种面积上涨了1.25倍。蔬菜播种面积上涨了5.43倍。烤烟播种面积增长了1.25倍。由于经济发展,居民收入增加,食物消费结构提升,对蔬菜等经济园艺作物消费需求增加致使经济作物播种面积大幅增长。

数据来源:历年《中国统计年鉴》

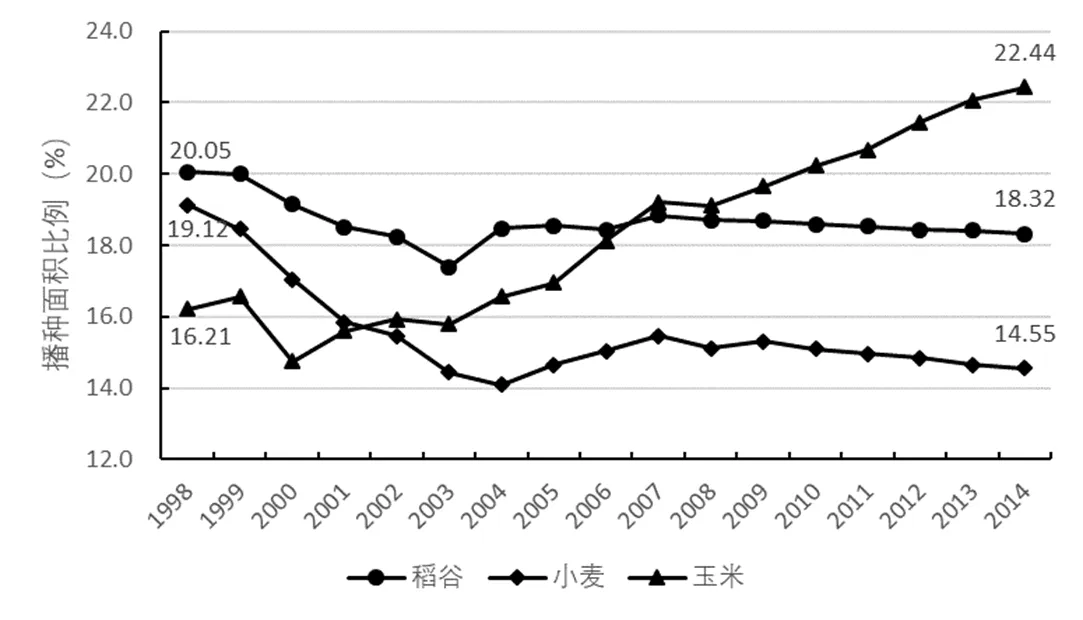

图1反映了1998—2014年全国三种主要粮食作物播种面积占农作物总播种面积比例变化。稻谷播种面积比例呈现不断下降趋势,从1998年的20.05%下降到2014年的18.32%。小麦播种面积比例随时间推移呈现下降趋势,从1998年的19.12%下降到2014年的14.55%。玉米播种面积比例随时间推移呈现持续上升趋势,从1998年的16.21%上涨到2014年的22.44%。但2004年后稻谷和小麦播种面积比例下降幅度放缓,趋向平稳,这与国家粮食安全政策调整有一定关系。

图1 三种主要粮食作物播种面积占农作物总播种面积比例

数据来源:历年《中国统计年鉴》

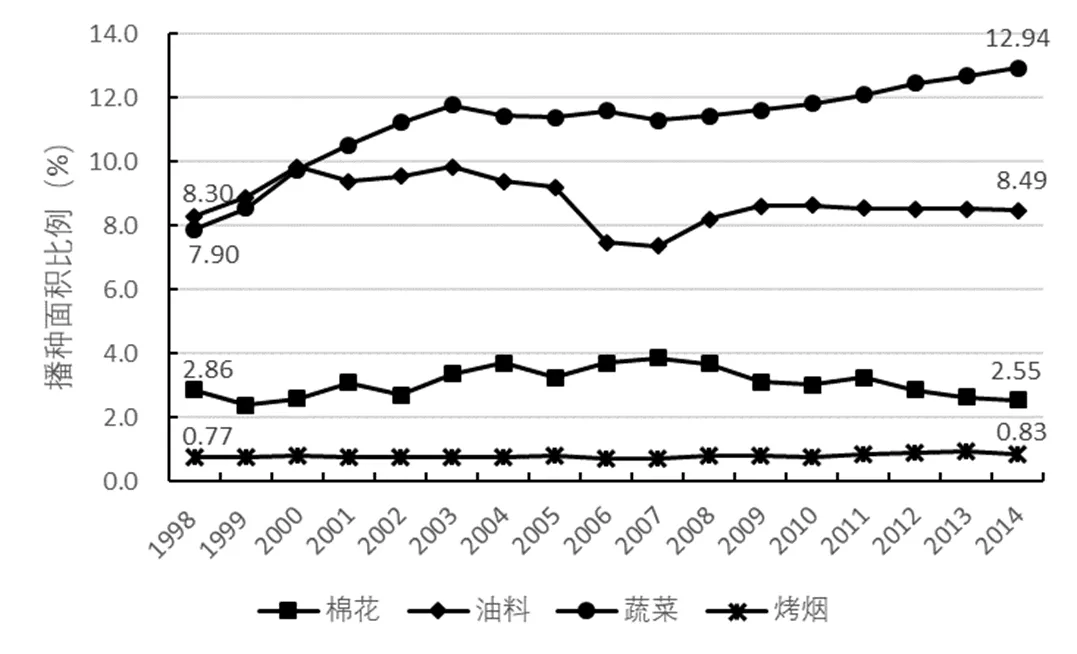

图2反映了1998—2014年全国主要经济作物播种面积占农作物总播种面积比例变化。棉花播种面积比例呈现波动下降趋势,从1998年的2.86%下降到2014年的2.55%。油料播种面积比例随时间变化呈现上升趋势,从1998年的8.30%上升到2014年的8.49%。蔬菜播种面积比例随时间呈现持续上升趋势,从1998年的7.90%上涨到2014年的12.94%。烤烟播种面积比例随时间呈现波动上升趋势,从1998年的0.77%上涨到2014年的0.83%。经济作物中棉花由于经济效益持续下降,劳动成本不断上升等因素,播种面积比例近年来持续下降,国家为稳定棉花生产已于2014年开始试点棉花目标收购价格。蔬菜需求量由于经济增长、食物消费结构优化等因素不断增加,导致蔬菜播种面积比例高速增长。烤烟播种面积比例由于自然等条件限制变化较为平稳小幅上升。油料作物播种面积比例经历2000年前的快速增长后开始稳步调整,2006年实行油菜籽国家临储政策后,油菜种植收益增加导致油料播种面积比例上升。但近年主要油料作物油菜籽受食用油大量进口和油菜种植效益下滑等因素影响,主产省份播种面积波动较大,油料作物播种面积比例出现下降趋势。经济效益较高的茶叶和烤烟等经济作物播种面积比例受自然地理环境和生产条件限制,播种面积占总农作物播种比例增长幅度小,整体较为稳定。

图2 四种经济作物播种面积占农作物总播种面积比例

数据来源:历年《中国统计年鉴》

四、劳动力成本对种植结构影响的测算

为实证分析农业劳动力成本上升对农作物种植结构的影响,构建如下计量回归方程:

(1)式中,因变量Y为省种植农作物的播种面积比例,关键自变量X为省种植作物的雇工工资;控制变量包括:NAE为省非农经济比例,N为省耕地总面积,M为省农业机械总动力, L为省农业劳动力数量;为随机扰动项,、、、、是模型待估参数,ln表示自然对数③。为控制某些不可观察的随地区和时间变化的影响因素,加入了省份和时间的虚拟变量,最终采用双向固定效应模型。

因变量分别为7种作物播种面积在农作物总播种面积中的比例。关键自变量为某省种植某作物的雇工工资。由于中国省际间经济水平、人口、耕地等差异较大,为了凸显劳动力成本对种植结构变化的影响,选取非农经济比例、农业劳动力数量④、农业机械总动力、耕地总面积作为地区控制变量。获得非农就业机会的难易往往是影响农业劳动力是否选择继续进行农业生产的重要因素,所以加入省级非农经济比例(省级第二第三产业产值总和占总GDP的比例)来表示各地区的经济差异。农业劳动力数量体现了各省区农业劳动力供给水平。农业机械是劳动力的重要替代要素,在劳动力成本上升背景下,农业机械化会提升易于机械化品种的播种比例,也就是说农机总动力高的地区可能会增加易于机械化作业的农作物,农机总动力低的地区可能会增加不易于机械化作业的农作物,从而改变农作物种植结构。土地是农业最基本的生产要素,土地密集型的粮食等大田作物比劳动力密集型的园艺作物或经济作物需要更多的耕地,所以耕地面积大的地区可能会种植更多的粮食等大田作物,耕地面积小的地区可能会种植更多的园艺作物和经济作物。其具体样本特征见表3。

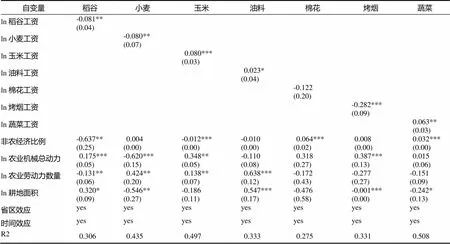

表4报告的是使用双向固定效应模型估计的7种农作物雇工工资对播种面积比例的影响方向和程度的结果。在7个回归方程中,稻谷中劳动力成本系数为-0.081,且在5%的统计水平上显著,意味着随着劳动力成本的上涨,各省倾向于减少稻谷的

表3 变量的样本特征

数据来源:历年《农产品成本收益汇编》、《中国统计年鉴》

种植比例,农业劳动力成本提高1倍,则稻谷种植比例下降8.1%。小麦的劳动力成本系数为-0.080,且在5%的统计水平上显著,意味着随着劳动力成本的上涨,各省倾向于减少小麦的种植比例,农业劳动力成本上涨1倍,则小麦种植比例下降8%。玉米中劳动力成本系数为0.080,且在1%的统计水平上高度显著,意味着随着劳动力成本的上涨,各省倾向于扩大玉米的种植比例,农业劳动力成本上涨1倍,玉米的种植比例将提高8%。棉花的劳动力成本系数为-0.122,负向关系意味着随着劳动力成本的上涨,棉花的种植比例是降低的。而油料作物中劳动力成本影响系数为0.023,且在10%的统计水平上显著,意味着随着劳动力成本上涨,各省倾向于增加油料作物的种植比例,农业劳动力成本增加1倍,油料作物的种植比例会提高2.3%。烤烟中劳动力成本系数为-0.282,且在1%的统计水平上高度显著,意味着随着劳动力成本的上涨,各省倾向于降低烤烟的种植比例,农业劳动力成本上涨1倍,烤烟的播种比例将下降28%。蔬菜中劳动力成本系数为0.063,且在5%的统计水平上高度显著,意味着随着劳动力成本的上涨,各省倾向于增加蔬菜的种植比例,农业劳动力成本增加1倍,蔬菜播种比例会提高6.3%。

表4 雇工工资对农作物播种面积比例的影响

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

控制变量在回归方程中的计量结果表明:非农经济比例对蔬菜等高附加值经济园艺作物播种面积比例有显著正影响,对稻谷、玉米等粮食作物播种比例有显著负影响,换言之,非农经济水平越高的地区,倾向于增加蔬菜等经济园艺作物播种面积比例而降低粮食作物播种面积比例;农业机械总动力对粮食作物尤其是稻谷和玉米播种面积比例有显著正向影响,机械对劳动的生产要素替代提升了易于机械种植品种的播种比例,对经济园艺作物播种面积比例变动影响大多不显著,说明农业机械化程度越高,越倾向于扩大易于机械化作业的粮食等大田作物播种面积比例;而农业劳动力数量和耕地总面积在7个方程中大多不显著或显著性水平低。在劳动力成本上升的背景下,中国粮食种植结构有向分品种地区集聚的趋势。

五、研究结论与政策建议

本文利用省级面板数据,实证考察了农业劳动力成本上升对中国主要农作物种植结构的影响效应,得出了以下结论:第一,农业劳动力成本每上涨1倍,稻谷、小麦播种面积比例显著降低8.1%和8.0%,玉米、蔬菜、油料播种面积比例显著提高8.0%、6.3%和2.3%,棉花不显著。第二,农业劳动力成本上升通过影响农作物种植结构的调整,没有对粮食产量的增加造成实质性损害,并在一定程度上促进了粮食作物与经济作物种植结构的优化调整。第三,农业劳动力成本上升背景下,机械对劳动的生产要素替代提升了玉米和稻谷等易于机械种植品种的播种比例;而地区非农经济比例对蔬菜等高附加值经济园艺作物播种面积比例有显著正影响,对稻谷、玉米等粮食作物播种比例有显著负影响,非农经济水平越高的地区,农户越接近城镇消费市场的地区,他们应对劳动力成本上升的有效措施是通过产品替代,减少低产值粮食作物播种面积比例,增加蔬菜等高附加值园艺作物播种面积比例,用高收入支付高成本;中国粮食种植结构有向分品种地区集聚的趋势。

研究结论具有以下政策涵义:第一,因地制宜优化粮食种植结构。在农业劳动力成本上升背景下,不同地区粮食生产呈现明显异质性。在平原等易于机械作业的地区,扩大易于机械耕作的粮食作物播种比例,在丘陵、城郊地区应该减少低产值粮食、大田作物播种面积比例,扩大高附加值经济园艺作物播种面积比例。逐步实现农业生产分品种空间集聚和地区专业化。第二,实现资本对劳动的顺利替代以提高农业劳动生产效率是应对劳动力成本上升挑战的关键。农业机械是最重要的一种劳动节约型技术,政府应该积极推进农机补贴政策,通过资本与劳动要素相对价格变化实现要素替代引致农业技术进步,增加技术投入来控制劳动投入成本,逐步实现农业现代化。

注释:

① 一般而言,农作物主要分为粮食作物和经济作物。中国三大主要粮食作物稻谷、小麦和玉米属于土地密集型作物;经济作物主要有棉、油、麻、桑、茶、糖、烟、果和药等,其中蔬菜、水果、桑蚕、茶叶、烤烟等经济作物生产中劳动投入密集,属于经济效益较高的劳动密集型经济作物;而棉花、油菜等一些经济作物的比较效益不仅相对较低,而且还在不断下降,属于经济效益较低的劳动密集型经济作物。因此本文根据历年《全国农产品成本收益资料汇编》中农产品每亩净利润的全国平均水平,考虑到数据的可获性,选取小麦、水稻、玉米为土地密集型作物;选取棉花、油料作为低经济效益的劳动密集型作物,选取蔬菜、烤烟作为高附加值劳动密集型作物。

② 由于《农产品成本收益资料汇编》中部分农作物雇工工资的数据从1998年开始统计,以及2015年多项粮食政策如《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》开始实施,直接干预种植结构的调整,所以为了结果的准确性以及规避政策干预,本文研究的时间跨度为1998-2014年。

③ 回归方程中所有实变量都取对数形式,这样做主要有两个目的:其一,取对数以减小其方差,减少残差的波动范围;其二,取对数可以直接反映其弹性,这样又利于对回归系数的解读。

④ 农业劳动力数量采用农林牧渔从业人员数表示,该统计量缺少2013、2014年的数据,本文通过线性回归预测获得2013、2014年数据。

[1] 朱晶,李天祥,林大燕,等.“九连增”后的思考:粮食内部结构调整的贡献及未来潜力分析[J].农村经济问题,2013(11):36-43;110-111.

[2] 李天祥,朱晶.近十年来中国粮食内部种植结构调整对水土资源利用的影响分析[J].中国人口资源与环境,2014(9):96-102.

[3] 邓振镛,张强,李栋梁,等.气候变化对渭河上游径流量和输沙量的影响[J].中国沙漠,2006(6):982-985.

[4] 李祎君,王春乙.气候变化对我国农作物种植结构的影响[J].气候变化研究进展,2010(2):123-129.

[5] 林大燕,朱晶.从供应弹性的视角看我国主要农作物种植结构变化原因[J].农业技术经济,2015(1):33-41.

[6] 蔡昉,都阳.经济转型过程中的劳动力流动——长期性、效应和政策[J].学术研究,2004(6):16-22.

[7] 蔡昉.人口转变、人口红利与刘易斯转折点[J].经济研究,2010(4):4-13.

[8] 蔡昉.中国经济面临的转折及其对发展和改革的挑战[J].中国社会科学,2007(3):4-12.

[9] 侯方安.农业机械化推进机制的影响因素分析及政策启示——兼论耕地细碎化经营方式对农业机械化的影响[J].中国农村观察,2008(5):42-48.

[10] Yueqing Ji,Xiaohua Yu,Funing Zhong.Machinery investment decision and off-farm employment in rural China[J].China Economic Review,2012(1):71-80.

[11] 刘亮,章元,高汉.劳动力转移与粮食安全[J].统计研究,2014(9):58-64.

[12] 胡瑞法,黄季焜.农业生产投入要素结构变化与农业技术发展方向[J].中国农村观察,2001(6):9-16.

[13] 马凯,史常亮,王忠平.粮食生产中农业机械与劳动力的替代弹性分析[J].农机化研究,2011(8):6-9.

[14] 朱启臻,杨汇泉.谁在种地——对农业劳动力的调查与思考[J].中国农业大学学报(社会科学版),2011(1):162-169.

[15] 殷海善,石莎,秦作霞.劳动力成本上升对农业生产的影响[J].山西农业科学,2012(9):1003-1005.

[16] 应瑞瑶,郑旭媛.资源禀赋、要素替代与农业生产经营方式转型——以苏、浙粮食生产为例[J].农业经济问题,2013(12):15-24;110.

[17] 钟甫宁.正确认识粮食安全和农业劳动力成本问题[J].农业经济问题,2016(1):4-9;110.

[18] 钟甫宁,陆五一,徐志刚.农村劳动力外出务工不利于粮食生产吗?——对农户要素替代与种植结构调整行为及约束条件的解析[J].中国农村经济,2016(7):36-47.

[19] 刘珍环,杨鹏吴,文斌,等.近30年中国农作物种植结构时空变化分析[J].地理学报,2016(5):840-851.

[20] 封志明.中国未来人口发展的粮食安全与耕地保障[J].人口研究,2007(2):15-29.

责任编辑:曾凡盛

Impact of the labor cost increase on the structure of main crops in China: Based on the Chinese provincial panel data from 1998 to 2014

GUO Jian, LI Gucheng, LI Qiannan

(College of Economics and Management; Center for Hubei Rural Development, Huazhong Agricultural University, Wuhan 430070, China)

Based on the provincial panel data of seven kinds of main crops from 1998 to 2014, the effect of agricultural labor cost increase on the planting structure of China's main crops was analyzed by constructing a two-way fixed effect model. The results showed that the proportion of rice and wheat sowing area decreased by 8.1% and 8.0% respectively while the ratio of corn,vegetable and oil sowing area increased by 8.0%, 6.3% and 2.3% respectively with the agricultural labor cost increased one times. The element substitution of agricultural machine increased the proportion of corn and rice sowing area, which increased by 0.34% and 0.17% respectively with the total power of agricultural machinery increased 1%. The proportion of non-agricultural economy in the region deal with the issue of labor cost increase by changing the planting structure, which had positive effect on the proportion of sowing area of high value-added economic horticultural crops, while it had significant negative effects on the grain crops such as rice and maize. Besides, the increase in agricultural labor costs also led to the trend of agglomeration in different crops and regions.

labor cost; element substitution; product alternative; crop; planting structure

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2017.04.007

F323.6

A

1009–2013(2017)04–0044–07

2017-06-10

国家自然科学基金(71473100);国家“万人计划”青年拔尖人才支持计划;国家自然科学基金重大国际合作项目(71461010701)和中央高校基本科研业务费专项基金(2662015PY093)。

郭健(1992—),男,内蒙古呼和浩特人,硕士研究生,主要研究方向为农业技术经济学。