补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究

刘伟江,吕镯

补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究

刘伟江,吕镯

(吉林大学数量经济研究中心,吉林长春,130012)

使用中国工业企业数据库1999−2007年装备制造业企业数据,采用PSM方法、Malmquist指数分解法和动态OP分解法对补贴与全要素生产率间关系及补贴企业全要素生产率增长源泉进行分析。结果表明:补贴企业的全要素生产率小于非补贴企业;补贴企业的生产率增长主要源于技术进步和自身成长,规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率贡献度较小。

补贴;全要素生产率;倾向匹配得分法;Malmquist指数分解法;动态OP分解法

一、引言与文献综述

改革开放以来,中国经济快速发展,制造业的飞速成长起到了关键作用。其中,装备制造业作为制造业的核心构成部门,其各项指标均占全国工业很大比重,从2000年到2014年,规模以上装备制造业总资产从32 482.01亿元上升到293 008.5亿元,所占工业总比例从25.74%上升到30.62%,企业总数量在这十几年也实现了飞速增长,从4.5万家增加到12万家,比例从27.71%上升到32.46%①,并且生产率也在不断攀升[1]。为鼓励装备制造业高起点引进新工艺,提高技术创新水平和全要素生产率,近年来国家出台了一系列政策,如《中国制造2025》《装备制造业标准化和质量提升规划》《智能制造试点示范2016专项行动实施方案》《机器人产业发展规划(2016—2020年)》等。各类文件明确指出,要引导财政资金重点投入智能制造产业,鼓励高端装备制造业持续创新,提高整个产业的全要素生产率水平。

补贴作为重要产业政策之一,近年来政府不断加大对装备制造业的补贴力度,以激励其加快结构调整、技术升级的步伐。以广东省为例,2016年,该省将工业与信息化专项基金3.6亿元划拨到各市,深圳市从2014年起就开始大力资助机器人、可穿戴设备等产业,每年补贴高达5亿元,连续7年,直至2020年。东莞从2014—2016年,连续3年安排2亿元预算,投入智能装备产业,期望利用机器人替代危险性大、枯燥、时间密集类工作的工人②。然而,在装备制造业受到巨额补贴下,一些问题也不断涌现,例如用补贴扭亏为盈、重复创新、产能过剩等,进而导致补贴资源严重浪费[2−3]。

那么,作为曾被视为中国经济得以迅速发展的重要推动力的补贴政策,现如今是否依旧能够起到促进装备制造业生产率增长的作用呢?一些学者持赞同的观点,如Esteban-Pretel和Sawada、Decramer 和 Vanormelingen、Cin等,他们通过研究发现,补贴对战后日本农业、佛兰德斯中小企业、韩国制造业中小企业的生产率提高均起到了促进作用[4−6]。另一些学者持反对的观点,认为补贴并不一定能够促进生产率的提高,如罗雨泽、Díaz和Franjo、Gustafsson、Catozzella和Vivarelli等,他们发现补贴对中国高技术产业、西班牙房地产业、瑞典和意大利企业的生产率的提高无显著影响,甚至有负向作用[7−10]。

在经济新常态时期,补贴的一些副作用已渐渐涌现出来,主要表现为企业自主创新能力低下、市场竞争力弱、产能过剩等[2−3]。其主要原因是:①补贴在促进研发投入的同时,具有替代与挤出效应。一方面,企业可能利用补贴作为自己的全部研究经费,而自己在创新项目上不做任何投入;另一方面,补贴可能带动投入要素需求上升,价格提高,面对高价的生产要素,一些企业可能会放弃研发,进而对企业生产率的提高不起促进作用[11]。②补贴可能导致资源误置。在经济新常态下,经济增长已不再仅仅依靠资源消耗来带动,企业生产率的增长将会更多地依靠资源配置来实现。然而,由于市场失灵与中国现有情况的存在往往会导致政府将补贴错配,导致资源误置,进而抑制生产率增长。例如,中国政府的官员晋升机制、腐败滋生出的“寻补贴”及信息不对称引起的事前逆向选择与事后道德风险等[12−13]。

综上所述,我们可以看出补贴对全要素生产率的影响在学术界仍存在着较大争议,并且大多数研究并未对静态的当期全要素生产率与动态的不同时期全要素生产率变动进行区分。基于此,我们将使用 1999—2007年中国工业企业数据库,用ACF法[14−15]估算装备制造业企业静态全要素生产率,采用倾向匹配得分法(PSM法)比较补贴企业与非补贴企业的静态全要素生产率差异,并利用Malmquist指数分解方 法[16−17]和动态OP分解法[18]对装备制造业补贴企业动态生产率进行分解,借此对补贴与静态和动态全要素生产率的关系加以区分,进而更加细致地揭示补贴对装备制造业企业全要素生产率的影响机制。

二、理论机制

关于补贴对生产率的影响机制,通过先前文献研究,我们得知补贴对静态全要素生产率的影响主要通过研发投入和投资规模两个方面来实现[1]。而对于动态的全要素生产率,由生产前沿面理论,我们可知其主要通过两个方面影响产出增长,一是技术进步变动引起的整体生产力提高;二是管理和技术水平提高、制度变化及要素使用效率等技术效率变动引起的整体生产力提高,这一项又可分解为规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率。其中,研发投入增加促进技术进步、投资规模变动提高规模效率,二者的影响渠道相互重合且密不可分,因此,以免赘述,关于补贴对静态全要素生产率与动态全要素生产率的影响机制,我们就不详细区分,只在后面实证部分分开测算并加以验证。接下来,我们从两个方面三个角度揭示补贴是如何影响全要素生产率的。

首先,从技术进步的角度,分析补贴对全要素生产率的影响。补贴的目的在于促进企业研发、自主创新、技术进步,进而提高生产率水平。近年来,政府不断加大对装备制造业的财政补贴,尤其是智能装备制造,希望提高其自身生产率水平的同时带动其他制造业生产技术的改进。现有研究也表明,这些补贴不仅能够降低新技术的固定成本,创新的外溢效应还能够降低边际成本,进而提高生产率水平[19]。然而,政府补贴同时存在着替代效应与挤出效应,会替代与挤出企业自身的研发投入,抑制技术进步,降低生产率水平。具体来说,一是企业在获得政府的补贴时,出于自身的某种目的,如扭转企业亏损、用于规模扩大或者其他方面的投资等,将补贴用于研发投入以外的项目,并未能够达到促进技术进步,进而提高企业生产率的目的[20];二是要素市场接收到补贴增加的信号,或者过多的补贴进入到研发的要素市场,会导致要素需求增加,成本提高,进而挤出研发投入[11]。由此,可以看出补贴对企业技术进步的影响并不确定,进而能否提高生产率水平也有待考证。

其次,从规模效率(或资源配置效率)的角度,揭示补贴对全要素生产率的影响路径。政府补贴起初是由于市场失灵而出现的。然而,补贴有时也并未能使资源配置达到最优。这主要是由以下原因造成的,一是由于政府对企业的信息掌握不完全,很难准确将补贴资源分配给高效企业,政府往往会面临着事前逆向选择与事后道德风险的双重问题[13]。二是面对着巨额补贴带来的种种诱惑,企业可能采取各种手段来争取补贴,例如寻补贴[21],严重地,这些手段可能滋生腐败,对整个社会风气造成不良影响。三是政府间的横向竞争可能导致政府将补贴给予生产率低下的装备制造业企业[12−13]。地方官员处于任期及绩效的考虑,可能会将补贴发给低效率的装备制造业企业,扭曲市场选择机制,低效率企业不退出,高效率企业不进入,导致资源优化配置无法实现。从上述分析可以看出,补贴对企业规模效率(或资源配置效率)的作用符号并不确定,进而对生产率的影响方向也不确定。

最后,从纯技术效率的角度,探究补贴对全要素生产率的影响机制。目前,纯技术效率的概念仍然十分模糊,先前研究大多根据数据包络分析图形入手,将技术效率扣除规模效率的部分称之为纯技术效 率[16−17][22],本文也采取这种做法。具体地,纯技术效率包括管理水平效率变动和要素有效使用率变动等。从管理层面来看,一方面,补贴的注入与增加会使企业有更多的流动资金来改善管理水平,提高管理效率,另一方面,政治关联带来的隐形补贴可能会通过企业管理层对企业绩效带来不利影响。潘越等[23]对地方官员变动与企业高管变更间的关系进行研究,发现这种人员的连带更替会导致制造业经济绩效降低,但会提高房地产行业的绩效。要素有效使用率又可分为资本利用率和劳动力利用率。白重恩、张琼[24]利用增长核算法对生产率进行分解,用存货和就业参与率来衡量要素使用率,二者对全要素生产率呈现显著的负向和正向影响,但该研究并未考虑补贴作用下要素使用率对生产率的影响。基于以上分析,我们并不能判断补贴对企业纯技术效率的影响方向,进而也无法判断对生产率的影响方向。

综合上述分析我们可以看出,补贴对技术进步、规模效率(或资源配置效率)、纯技术效率的影响方向均不确定,因此,补贴对装备制造企业静态全要素生产率的符号也不确定,进而装备制造业补贴企业的全要素生产率增长源泉也有待明确。为了验证这两个问题,接下来,我们将运用倾向评分匹配得分法和全要素生产率分解技术加以检验。

三、补贴与静态全要素生产率

(一)数据来源及处理

本文实证研究所用数据来源于1999—2007年中国工业企业数据库,该数据库主要包含了全部国有以及规模以上非国有工业企业,提供了企业基本信息、财务状况等多种重要经济指标。由于本文研究主要基于装备制造业企业,因此根据《国民经济行业分类代码》筛选出7大类装备制造企业。对于这个数据库,借鉴聂辉华等[25]的研究,我们主要做了以下几个方面的调整:第一,由于2003年前后国有经济行业4分位代码发生变化,我们对四分位数产业进行了统一整理;第二,对不符合逻辑,总产值、就业人数、中间投入等为负值的错误数据进行了删除;第三,由于计算全要素生产率需要工业增加值数据,故应用间接计算法,即工业增加值=工业总产值−工业中间投入+本年应交增值税,工业总产值=产品销售额−期初存货+期末存货,计算出2004年所缺数据;第四,以1999年为基期,对样本数据进行平减。经过以上处理,数据的统计特征见表1,由于ACF法测量静态全要素生产率,需要滞后变量,1999年生产率数据消失,为了与后文一致,故下面也只是列出了2000—2007年企业的补贴状况。

从表1中我们可以看出:第一,从企业数目角度来看,装备制造业受到补贴企业数目逐年增加,占企业总数年均在13%以上。第二,从补贴金额角度来看,装备制造业企业受补贴总额巨大,但企业间受补贴金额存在很大差距。具体来说,从2000年的48.69亿元,增长到2007年的204.35亿元,增长了3倍之多;此外,2000—2007年,补贴中位数最小一年为17万元,最大一年为29万元。以2001年为例,中位数数值表明此年有1 977家企业受补贴超过29万元,再看这一年的补贴均值为146.61万元,最大值为12 693万元,这些数据都远大于中位数,说明有一些企业受补贴金额巨大。因而,以上统计数据使我们相信装备制造业的巨额补贴及企业间的补贴差距能够影响企业静态全要素生产率。

(二)生产率测算

目前,测量静态全要素生产率的常用方法有半参数法的OP法与LP法。二者的主要区别在于OP法采用投资作为代理变量[26],而LP法采用中间投入作为代理变量[27],主要思想是用投资或中间投入作为生产率的代理变量,进而解决生产要素与生产率的内生性问题。LP法优于OP法之处在于,中间投入可避免投资变量为零而导致的大量数据截断问题,且调整成本较小,故可以更好地反应生产率的变化,估计结果更加准确。本文在测算静态生产率时,采用Ackerberg等[14−15]的方法(简称ACF法)。相较于国内多数研究采用的OP和LP两种半参数估计方法,其优点在于:指出资本投入的决策先于其他生产要素,在LP法用中间投入做代理变量的基础上,将劳动投入引入中间投入函数,使得估计结果更加准确。

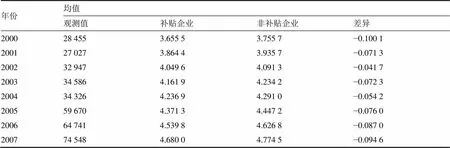

表1 2000—2007年中国装备制造业企业补贴状况统计

本文使用ACF法测算了2000—2007年装备制造业每家企业的全要素生产率,受篇幅限制,本文只列出各年装备制造业全要素生产率的均值及第1、2、3四分位上的数值,见表2。

从表2我们可以发现,除2000年外,其余各年的平均静态生产率均为补贴企业大于非补贴企业,为了进一步比较两类企业静态生产率差异,我们还给出了其在第25、50、75百分位上的数值,结果发现,同样地,除2000年外,各年各分位补贴企业的生产率均大于非补贴企业。由此发现,从描述性统计分布特征看,装备制造业补贴企业的静态生产率大于非补贴企业。对于2000年补贴企业静态全要素生产率小于非补贴企业,这可能是由于1998年1月到1999年12月,我国连续多次上调出口退税率,虽然未补贴企业没有受到直接的财政补贴,但是出口退税的税收优惠政策对其间接补贴作用不容小觑,这可能导致未补贴企业有更多的资金投入到生产、研发与规模扩建上,进而使其静态全要素生产率高于补贴企业。此外,本文还计算了不同细分行业、不同所有制、不同地区补贴企业与非补贴企业的静态生产率,与不同年份所得结果基本一致,在此就不加以赘述。

(三)倾向匹配得分法

倾向匹配得分法的基本思想就是找到一组非补贴企业作为控制组,这组企业,除了是否补贴与对应的补贴企业处理组有区别外,能够影响企业静态全要素生产率的其他因素均与补贴企业相同,这样做的目的是便于只考虑补贴对企业静态全要素生产率的影响,而不受其他因素的干扰。具体来说,企业在接受补贴前的特征变量如下式:

式中,S,t=1表示企业接受补贴,此时为处理组,取零时为控制组,X,t为影响企业获得补贴的因素或匹配变量。根据Syverson[28]的研究及数据的可获性,本文选取的匹配变量为:企业所有制、资产负债率、公司规模、职工人数、企业年龄、劳动力质量、税收。其中,企业所有制为企业的国家资本金与实收资本的比值,资产负债率为总负债与总资产的比重,公司规模为总资产的对数,职工人数为企业从业人数的对数,企业年龄为观测年度与成立时间之差再取对数,劳动力质量为企业职工薪酬的对数,税收为企业增值税的对数。Pr(S,t=1|X,t)是企业接受补贴的概率,可作为倾向指数,本文使用logit命令计算倾向得分。

匹配过程中,还需满足共同性假设与平衡性假设。所谓共同性假设,是指处理组与控制组有相同的倾向指数范围,而平衡性假设指两组中匹配变量是没有差异的,经检验满足平衡性假设。由于篇幅限制,本文没有将平衡性检验结果列在正文中,如有需要可向作者索取。

匹配成功后,可计算补贴企业与非补贴企业的生产率差异,计算公式如下:

(2)

表2 2000—2007年补贴企业与未补贴企业静态全要素生产率对比

注:Q1、Q2、Q3分别表示第1、2、3四分位,即第25、50和75百分位

为了比较补贴对装备制造业企业静态全要素生产率的影响,我们分别对装备制造业不同年份、不同细分行业、不同所有制及不同地区进行了倾向匹配得分法估计,由于篇幅限制,正文只列出了不同年份结果,见表3。从不同年份的装备制造业补贴企业与非补贴企业静态生产率差异可以看出,倾向评分匹配后的结果与表2中结果不同,各年补贴企业的全要素生产率均小于非补贴企业,说明处理了模型的内生性问题后,补贴降低了企业的静态全要素生产率。不同细分行业、不同所有制及不同地区的倾向评分匹配估计结果显示,补贴企业的静态生产率大多小于非补贴企业,这一结果与不同年份所得结论一致,进一步验证了补贴降低了企业的静态全要素生产率这一结论。

表3 不同年份补贴企业与非补贴企业的平均静态全要素生产率差异

四、补贴企业全要素生产率增长分解

(一)生产率分解方法

上述倾向匹配得分估计结果表明,补贴企业的静态全要素生产率低于非补贴企业。这一部分我们将探究补贴企业全要素生产率增长的来源,进一步揭示补贴对企业全要素生产率的影响机制。从第二部分理论机制,我们知道补贴主要从技术进步、规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率三个方面影响全要素生产率,Malmquist指数分解法可以很好地展现这一机制作用的结果,但是这一分解方法的规模效率(或资源配置效率)并没有考虑企业进入与退出这一资源再次配置在补贴作用下的全要素生产率变动情况。因此,我们除了使用Malmquist指数分解方法外,还基于第一部分的静态全要素生产率,运用动态OP分解方法对全要素生产率增长率进行了分解③,更加细致全面地揭示补贴企业的生产率变动机制。

(二)生产率分解结果分析

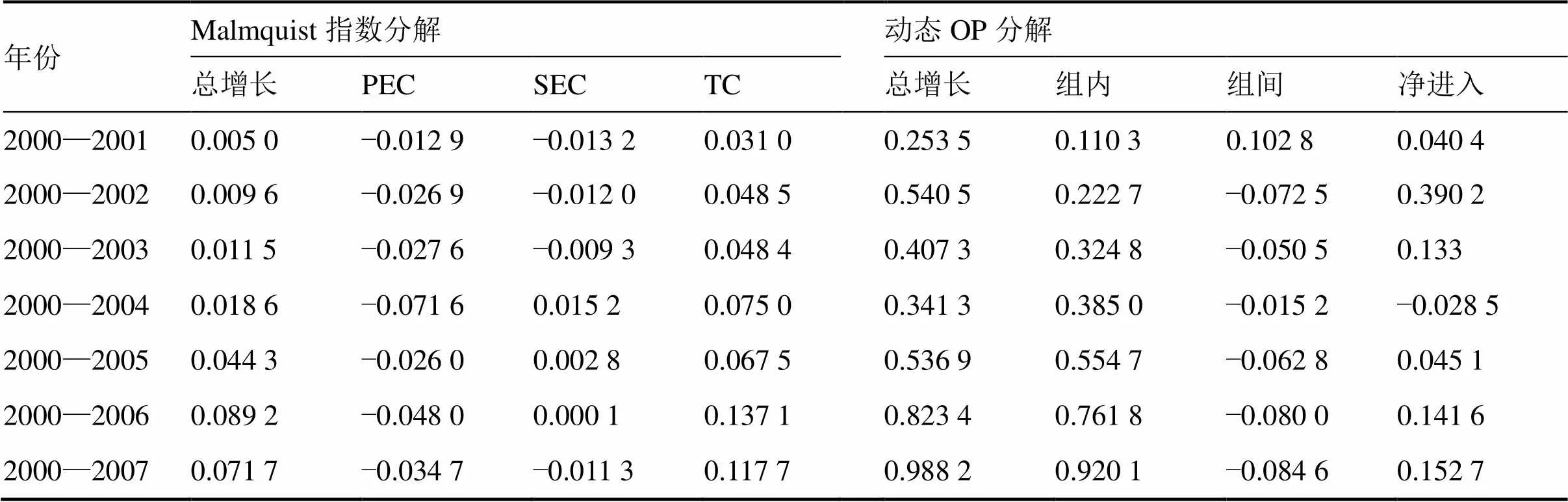

我们通过对装备制造业企业进行倾向匹配得分估计,得出补贴企业的静态全要素生产率低于非补贴企业。为了进一步探究补贴企业生产率低下的原因,我们对补贴企业的生产率增长率进行Malmquist指数分解和动态OP分解,其中Malmquist指数分解由MaxDEA软件测得,结果如表4所示。首先,以2000—2007年为例,Malmquist指数分解结果显示,技术进步的贡献份额为164.2%,规模效率的贡献份额为−15.8%,纯技术效率的贡献份额为−48.4%,说明技术进步是中国装备制造业补贴企业全要素生产率增长的主要来源。其次,动态OP分解结果显示,中国装备制造业补贴企业全要素生产率增长的主要源泉为企业自身成长,同样以2000—2007年增长情况为例,企业自身成长的贡献度为93.1%,企业间配置效率贡献度为−8.6%,净进入贡献度为15.5%。可以看出,无论是Malmquist指数分解法的规模效率,还是动态OP分解法的资源配置效率,贡献度均为负,这一结果说明中国装备制造业补贴企业间配置效率较低,若将净进入效应看作资源的第二次再配置,动态OP分解法的资源配置贡献度也仅为6.9%,这一结论说明,补贴这只看得见的手,扭曲了企业间的资源配置,限制了高效率企业的进入与扩张,纵容了低效率企业的进入与生存。

表4的分解结果可以看出2000—2007年装备制造业在补贴下全要素生产率变动的来源。为了能够更直观地观察装备制造业补贴企业的全要素生产率指数的动态演化过程,图1列出了Malmquist指数分解方法和动态OP分解方法的分年度分解结果。左图为Malmquist指数分解方法以2000年为基年的各分解部分贡献份额,右图为动态OP分解法以2000年为基年的各分解部分贡献份额。从图中可以看出,Malmquist指数分解法装备制造业补贴企业的全要素生产率增长主要依靠技术进步,2001—2007年,技术进步贡献份额与规模效率、纯技术效率份额已经渐渐拉近,但是后两者依然处于横坐标下方,说明补贴的规模效率(或资源配置效率)、纯技术效率仍有很大的提升空间。由于测算原理的不同,右图中动态OP分解方法所展示的资源配置效率呈现的是先下降后上升的趋势,且2007年低于2001年,无论怎样,企业间资源配置效率仍是低于企业自身成长的,与Malmquist指数分解方法一样,补贴时应该更加注重资源配置效率的提升。

近年来,中国经济增速连续下滑,政府开始提倡从供给侧进行改革,效率提升尤其是资源配置效率的提升是供给侧促进生产率上升的重要方面。然而,补贴等一些产业政策的作用仍然在于通过加大研发投入来促进技术进步,这种提升方式并没有充分发挥企业间资源的有效分配,而是造成资源的浪费,增加政府的财政负担,当政府无法承担过多的负荷时,中国的经济增长又该如何来提升。我们认为,在接下来的一段时间,政府应该将供给侧改革落到实处,注重产业政策的效率提升作用,释放经济增长的效率改进空间,这样也更加有助于中国产业向高附加值高效率低消耗型产业升级。

表4 以2000年为基年补贴企业全要素生产率增长分解结果

注:PEC表示纯技术效率变动;SEC表示规模效率变动;TC表示技术进步变动;组内表示在位企业生产率均值变化;组间表示在位企业资源配置效率变化;净进入表示进入企业生产率变化与退出企业生产率变化加总

图1 Malmquist指数分解法和动态OP分解法各分解部分份额

(三)不同所有制企业生产率分解结果分析

本文根据中国工业企业数据中企业登记注册类型这一指标将企业分为国有、集体、私营、港澳台和外资五类企业,其中,登记注册类型代码为110的为国有企业,120的为集体企业,私营企业的注册代码为170−174,港澳台企业为200、210、220、230、240,外资企业为300、310、320、330、340。表5显示的是2000-2007年Malmquist指数分解法和动态OP分解法结果。

从全要素生产率增长分解结果我们可以看出:第一,Malmquist指数分解方法和动态OP分解方法得到的装备制造业补贴企业2000-2007年总的全要素生产率增长有较大差异,这主要源于Malmquist指数分解法技术进步部分和动态OP分解法自身成长部分的不同,后者远大于前者,这可能是因为动态OP法的自身成长除了技术进步带来的效率提高,还有其他自身因素的原因。第二,整体来看,国有企业Malmquist指数法测得的全要素生产率增长仅大于港澳台企业,2000—2007年仅增长了9.12%。进一步地,Malmquist指数分解表明不同所有制补贴企业的全要素生产率增长大多依赖于企业的技术进步。然而,国有补贴企业生产率增长份额顺序为:纯技术效率(232.1%)>技术进步效率(−2.4%)>规模效率(−134.4%),并且不同所有制企业规模效率大小依次为:外资、集体、港澳台、私营、国有,这说明与其他企业不同,国有受补贴企业的生产率增长并非来源于技术进步和规模效率(或资源配置效率),而是来源于纯技术效率,且其规模效率(或资源配置效率)在不同所有制企业中最低。这可能是因为国有企业与政府有着一定联系,经常会受到各种隐性补贴,诸如市场分割、通过金融补贴形成坏账、维持垄断以获取垄断利润等形式[29−30],因此,这种显性的补贴对其研发创新的激励作用并不及其他所有制企业,并且这些暗补可能造成了资源配置的扭曲。第三,从动态OP分解方法,我们可以看出,补贴企业的生产率增长主要来源于自身成长,且无论是否考虑企业净进入所带来的资源配置效率变动,国有企业的资源配置效率所占份额在五种不同的所有制企业中均不是最低的,这可能与自身成长不仅仅包括技术进步这一变化有关。根据前面理论机制部分的分析,补贴来源与技术进步有密切关系,因此,这里我们以Malmquist指数分解方法为基准。

表5 2000-2007年不同所有制补贴企业全要素生产率增长分解结果

注:PEC表示纯技术效率变动;SEC表示规模效率变动;TC表示技术进步变动;组内表示在位企业生产率均值变化;组间表示在位企业资源配置效率变化;净进入表示进入企业生产率变化与退出企业生产率变化加总

借鉴国外供给侧结构性改革经验,国有企业的改革是重要手段之一,且对各国的经济向好发展起到了重要作用,因此,在我国供给侧结构性改革期间,国有企业改革方向尤为重要。从我们的数据分析中可以看出,在样本期间国有补贴企业生产率较其它类型企业低,且国有补贴企业的技术进步效率与规模效率出现了双低的局面,这与其它企业有所不同,进而说明了补贴的技术进步作用与资源再配置并未在国有企业内部起到促进生产率提升的作用。所以,接下来要想阻止经济继续下滑,国有企业的改革是一个重要方向,政府应该更好地利用各种政策促进国有企业的技术进步与配置效率提升。

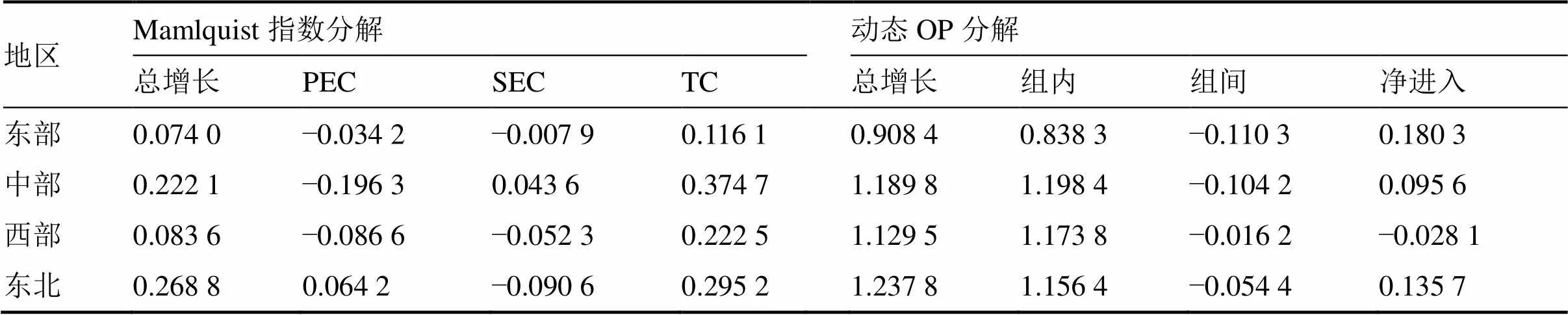

(四)不同地区企业生产率分解结果分析

由于地区异质性对装备制造业补贴企业会产生影响,我们将样本按照省份代码,把我国装备制造业分为:东部、中部、西部和东北四大子区域,并对每组子样本进行了生产率分解,如表6所示。从表6中,我们可以看出:第一,无论是Malmquist指数分解方法还是动态OP分解方法,各地区生产率增长顺序均为:东北>中部>西部>东部。这与我们的日常认知有所不同,发达地区生产率水平反而没有更高。究其原因,这可能由于所选取样本不同,我们所选取的样本只包含受补贴企业,不受补贴企业不包含在内,而且一些研究所说的生产率是当期生产率,而非生产率增长。第二,Malmquist指数分解法测得的各地区技术进步效率所占份额均为最大,动态OP分解法测得的自身成长贡献度也最高,这表明不同地区的补贴企业生产率增长主要源于技术进步和自身成长,这与我们全样本和不同所有制子样本下的研究结果基本一致。第三,包含与不包含企业进入退出的资源配置效率占企业的动态生产率份额均小于技术进步与自身成长,这也与前面结论一致。

我国地域辽阔,不同地区受气候、环境、人文地理等因素影响经济发展水平差距较大,进而导致人们的收入水平、生活水平也有较大差距,这一差距若不缩小会导致严重的两极分化,影响社会安定。政府的各种区域政策试图解决这一问题,但成效甚微。从数据可以看出,东北和西部的规模效率最低,近年东北地区的经济增长速度已在全国垫底,政府应该试图运用政策释放东北和西部的效率提升潜力,进而提升生产率指数。

五、结论与政策建议

本文通过对1999—2007年中国工业企业数据库中装备制造业的整理与筛选,运用ACF法测算了每家企业的静态全要素生产率,采用倾向匹配得分法估计补贴企业与非补贴企业的静态全要素生产率差异,并进一步运用Malmquist指数分解法和动态OP分解法将补贴企业的全要素生产率增长率进行分解,来探究补贴对装备制造业企业当期全要素生产率的影响及装备制造业补贴企业的生产率增长源泉。

本文的结论主要有以下几个方面:第一,利用PSM方法估计,控制其他影响条件,发现补贴企业的平均静态全要素生产率小于非补贴企业,而且这种现象普遍存在于各细分行业、所有制、地区间。第二,从整个装备制造补贴企业来看,以2000年为基年各年的生产率增长分解结果表明,装备制造业补贴企业的全要素生产率增长主要依靠企业技术进步和自身成长,规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率所起作用较小。第三,从不同所有制企业全要素生产率分解结果发现,受补贴的集体企业、私营企业、港澳台企业、外资企业的生产率增长主要来源于技术进步和自身成长,规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率占生产率增长份额较小,这一结果与上述结论一致;此外,国有补贴企业出现了技术进步和规模效率(或资源配置效率)双低的现象,这可能是因为国有企业经常受到暗补,显性补贴对其生产率增长反而不能起到激励作用。第四,按地区细分后,东部、中部、西部、东北各地区的受补贴企业生产率增长主要来源于技术进步和自身成长,规模效率(或资源配置效率)和纯技术效率贡献度较低,进一步验证了上述结论的稳健性。

表6 2000—2007年不同地区补贴企业全要素生产率增长分解结果

注:PEC表示纯技术效率变动;SEC表示规模效率变动;TC表示技术进步变动;组内表示在位企业生产率均值变化;组间表示在位企业资源配置效率变化;净进入表示进入企业生产率变化与退出企业生产率变化加总

依靠投资与出口拉动经济增长的时期已然过去,中国经济已步入新常态,供给侧要素对经济增长的推动作用日益显现。装备制造业作为我国的基础战略性产业,其生产率增长在这一时期仍占据着重要地位。结合经济新常态这一时期的主要特征,本文认为,装备制造业的发展应该主要从以下几方面着手:第一,要素驱动、投资驱动转向创新驱动。装备制造业作为研发成本高、技术含量大、生产周期长的产业,资本与劳动要素投入、内外部投资及政府补贴对其长远发展具有支撑作用,然而,技术创新与突破是保证其市场地位的决定性力量。没有创新,就没有市场,更没有消费群体,即使有补贴支撑可以维持生产,最终的结果,我们已看到,只能是产能过剩。因此,在经济新常态时期,装备制造业更应增强自主创新能力,依靠创新驱动长期发展,提高生产率水平。第二,以公平促效率,以法治保公平。中国的两位数经济增长时期已经结束,在新的时期,我们应先营造良好的体制与制度环境,保障企业间的公平竞争,进而促进企业生产率的提高。对于装备制造业而言,公平的竞争环境可以增加补贴可获性、减少技术创新阻碍、实现资源合理流动,进而优化资源配置、促进产业结构升级。第三,简政放权、释放市场活力。具体表现为,适当减少政府干预及对企业的不合理补贴,让市场资源在企业间自发流动,提高资源配置效率,加大高效率企业进入市场与扩大规模的信心,促进装备制造业整体生产率提高。

注释:

① 资料来源:国家统计局2000—2014年的《中国统计年鉴》。

② 资料来源:机器人补贴乱象调查,地方大跃进拉响过热警报,人民网,2016年5月1日,详见http://finance.people.com.cn/ n1/2016/0501/c1004-28317859.html。

[1] 任曙明, 吕镯. 融资约束、政府补贴与全要素生产率——来自中国装备制造企业的实证研究[J]. 管理世界, 2014(11): 10−23.

[2] 黄先海, 宋学印, 诸能君. 中国产业政策的最优实施空间界定——补贴效应、竞争兼容与过剩破解[J]. 中国工业经济, 2015(4): 57−69.

[3] 余东华, 吕逸楠. 政府不当干预与战略性新兴产业产能过剩——以中国光伏产业为例[J]. 中国工业经济, 2015(10): 53−68.

[4] Esteban-Pretel J, Sawada Y. On the role of policy interventions in structural change and economic development: The case of postwar Japan[J]. Journal of Economic Dynamics & Control, 2014, 40(1): 67−83.

[5] Decramer S, Vanormelingen S. The effectiveness of investment subsidies: Evidence from a regression discontinuity design[J]. Small Business Economics, 2016, 47(4): 1007−1032.

[6] Cin B C, Kim Y J, Vonortas N S. The impact of public R&D subsidy on small firm productivity: Evidence from Korean SMEs[J]. Small Business Economics, 2017, 48(2): 345−360.

[7] 罗雨泽, 罗来军, 陈衍泰. 高新技术产业TFP由何而定?——基于微观数据的实证分析[J]. 管理世界, 2016(2): 8−18.

[8] Díaz A, Franjo L. Capital goods, measured TFP and growth: The case of Spain[J]. European Economic Review, 2016, 83: 19−39.

[9] Gustafsson A, Stephan A, Hallman A, et al. The “sugar rush” from innovation subsidies: A robust political economy perspective[J]. Empirica, 2016, 43(4): 729−756.

[10] Catozzella A, Vivarelli M. The possible adverse impact of innovation subsidies: Some evidence from Italy[J]. International Entrepreneurship & Management Journal, 2016, 12(2): 351−368.

[11] Leahy D, Neary J P. R&D spillovers and the case for industrial policy in an open economy[J]. Oxford Economic Papers, 1999, 51(1): 40−59.

[12] 顾元媛, 沈坤荣. 地方政府行为与企业研发投入——基于中国省际面板数据的实证分析[J]. 中国工业经济, 2012(10): 77−88.

[13] 安同良, 周绍东, 皮建才. R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应[J]. 经济研究, 2009(10): 87−98.

[14] Ackerberg D A, Caves K. Structural identification of production functions[J]. Mpra Paper, 2006, 88(453): 411−425.

[15] Ackerberg D, Benkard C L, Berry S, et al. Econometric tools for analyzing market outcomes[J]. Handbook of Econometrics, 2007, 6a(7): 4171−4276.

[16] 覃家琦, 邵新建. 中国交叉上市公司的投资效率与市场价值——绑定假说还是政府干预假说?[J]. 经济学(季刊), 2016, 15(3): 1137−1176.

[17] Färe R, Grosskopf S, Lovell C A K. Production frontiers[M]. Cambridge University Press, 1994.

[18] Melitz M J, Polanec S. Dynamic Olley-Pakes productivity decomposition with entry and exit[J]. Rand Journal of Economics, 2015, 46(2): 362−375.

[19] Sissoko A. R&D subsidies and firm-level productivity: Evidence from France[J]. European Association for Research in Industrial Economics, Discussion Papers, No. 2011002.

[20] 解维敏, 唐清泉, 陆姗姗. 政府R&D资助, 企业R&D支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2009(6): 86−99.

[21] 任曙明, 张静. 补贴、寻租成本与加成率——基于中国装备制造企业的实证研究[J]. 管理世界, 2013(10): 118−129.

[22] 蒂莫西·J.科埃利, 科埃利, 王忠玉. 效率与生产率分析引论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

[23] 潘越, 宁博, 肖金利. 地方政治权力转移与政企关系重建——来自地方官员更替与高管变更的证据[J]. 中国工业经济, 2015(6): 135−147.

[24] 白重恩, 张琼. 中国生产率估计及其波动分解[J]. 世界经济, 2015(12): 3−28.

[25] 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142−158.

[26] Olley G S, Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunication equipment industry[J]. Econometrica, 1996, 64(6): 1263−1297.

[27] Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservable[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 317−341.

[28] Syverson C. What determines productivity?[J]. Journal of Economic Literature, 2011, 49(2): 326−365.

[29] 刘瑞明. 国有企业、隐性补贴与市场分割: 理论与经验证据[J].管理世界, 2012(4): 21−32.

[30] 林毅夫, 李志赟. 政策性负担、道德风险与预算软约束[J]. 经济研究, 2004(2): 17−27.

Subsidy and total factor productivity: An empirical study from the Chinese equipment manufacturing enterprises

LIU Wei-jiang, LV Zhuo

(Center for Quantitative Economics, Jilin University, Changchun 130012)

Based on panel data of Chinese equipment manufacturing enterprises from 1999 to 2007, and using the method of propensity score matching (PSM),Malmquist index productivity decomposition and dynamic Olley-Pakes productivity decomposition, the present essay analyzes the relationship between subsidy and total factor productivity as well as the growth source of total factor productivity of subsidy enterprises. The results show that the total factor productivity of subsidy enterprises is less than non-subsidy enterprises, that the productivity improvements of subsidy enterprises mainly depend on technological progress and self-growth, and that scale efficiency (or resource allocation efficiency) and pure technical efficiency contribute less.

subsidy; TFP; propensity score matching; Malmquist index decomposition method; dynamic Olley-Pakes decomposition method

[编辑: 谭晓萍]

F420

A

1672-3104(2017)04−0093−09

2016−12−28;

2017−04−30

国家自然科学基金项目“中国经济周期波动的转折点识别、阶段转换及预警研究”(71573105);教育部人文社会科学重点研究基地项 目“新常态下促进经济稳定增长的要素配置与产业升级政策研究”(16JJD790015)

刘伟江(1967−),女,吉林长春人,吉林大学数量经济研究中心教授,博士生导师,主要研究方向:微观计量经济学,产业经济学;吕镯(1989−),女,吉林辽源人,吉林大学数量经济研究中心博士研究生,主要研究方向:微观计量经济学,产业经济学