“人治”和“法治”谁更有效?——组织伦理制度、伦理型领导对员工非伦理行为影响的比较研究

伍如昕

“人治”和“法治”谁更有效?——组织伦理制度、伦理型领导对员工非伦理行为影响的比较研究

伍如昕

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

当前全球频发的组织和工作伦理危机,使得工作场所员工非伦理行为逐渐成为组织管理理论界与实务界普遍关注的问题。既往多数研究都专注于从个体或组织的某个层面挖掘员工非伦理行为的影响因素,甚少考虑或比较不同层面的因素在员工非伦理行为影响上的差异性。本研究通过对379名企业员工的问卷调查,比较了中国情境下组织伦理制度和伦理型领导对不同类型工作场所非伦理行为的影响。研究结果发现:企业员工工作场所非伦理行为可以分为一般性质的非伦理行为、触犯法律法规的非伦理行为和财物指向的非伦理行为三种不同类型;伦理型领导与组织伦理制度之间呈正相关;组织伦理制度对工作场所员工非伦理行为并无显著影响;伦理型领导对不同类型的工作场所员工非伦理行为均存在影响,但相较于一般性质的非伦理行为,伦理型领导对触犯法律法规的非伦理行为和财物指向的非伦理行为的影响要略弱一些。

组织伦理制度;伦理型领导;非伦理行为;企业员工

当前全球频发的组织和工作伦理危机,使得工作场所员工非伦理行为逐渐成为组织管理理论界与实务界普遍关注的问题[1−2]。这些日增的兴趣在很大程度上源自管理者对减少工作场所非伦理行为发生的实际需要。所谓工作场所非伦理行为是指对组织内外他人有害、违反了人们广为接受的道德准则而不能被组织其他成员所接受的行为[3−4],如虚报绩效、恶意怠工、偷窃财物等。非伦理行为普遍存在于组织之中,KPMG实施的包含5 065名美国管理者和雇员的研究表明,在过去的一年内,74%的人观察到了他们组织中的非伦理行为[5]。Compliance and Ethics Leadership Council对5个国家大公司的1 752名管理者和雇员的研究表明,在过去的一年内,16%的人观察到了组织中的骚扰、15%的人观察到了歧视,11%的人有过偷窃行为,7%的人曾伪造开支[6]。非伦理行为引致的财务、声誉和情绪成本,使得组织面临着阻止、检测和应对非伦理行为的极大挑战[6]。

在对工作场所非伦理行为影响因素的探讨上,研究者们起初更多关注于以违规者的个体特征为研究目标的“坏苹果方法”。近年来,研究的关注点则转向了以非伦理行为产生的组织情境特征为研究目标的“坏木桶方法”[7]。而根据Kish-Gephart的元分析[1],李永强[8]、夏绪梅[9]、谭亚莉等[10−11]、Craft[2]和Lehnert等[12]对相关问题的综述,以及新近的一些实验研究的发现[13−15],工作场所员工非伦理行为主要受个体、情境、组织和社会网络等因素的影响。但遗憾的是,目前大多数研究都专注于从某个角度挖掘员工非伦理行为的影响因素,甚少考虑或比较不同类型的因素在员工非伦理行为的影响上之孰轻孰重,仅有少数的研究考虑了不同影响因素之间的交互作用[16]。

本研究旨在探讨在“人治”和“法治”几乎处于同等地位的中国社会,组织的正式伦理制度和伦理型领导,究竟哪一因素对企业员工的非伦理行为有更为重要的影响,两者对不同类型的工作场所非伦理行为的影响是否存在差异。本研究一方面可以丰富现有工作场所非伦理行为影响因素的探讨,另一方面也可以为在组织管理实践中提高员工的伦理道德水平,减少组织和工作伦理危机,塑造德性组织提供理论指导。

一、研究理论与假设

(一)组织伦理制度与员工非伦理行为

组织伦理制度是组织伦理氛围中的正式的规则和程序,所谓正式制度是指“成文并且标准化的,且对于组织内外部的任何人而言都是可见的”[17],作为组织伦理的基础设施它们往往通过正式的行政渠道得以提出。重要的是,正式的系统在不同的组织之间功能强弱不同,有些组织有着由无数组件构成的强大的正式系统,而有的组织仅有由一些功能构成的较弱的正式系统。这些系统是公开的,并且能被组织外部观察到(如顾客等其他利益相关者),它们试图传递一些信息,指出什么是适当的行为,使员工做出伦理行为而远离非伦理行为。比方说一些官方沟通方式——培训和建议热线,就为这些信息的传递提供了来源。这些正式的机制使得组织得以提倡伦理行为,反对非伦理行为[18]。事实上,研究也发现了正式的系统可以减少员工在组织内的非伦理行为[19−22]。如Schwepker指出伦理规则、伦理政策和报酬体系都是伦理氛围的重要组成部分,并且对雇员的伦理行为和调整有重要的作用[23]。但也有研究者得到了不同的结论,如Kish-Gephart等的元分析发现伦理制度的存在与非伦理选择仅有微不足道的关系,但在制度实施和非伦理选择上则存在强的负相关[1]。尽管研究结论有所不同,尽管中国传统文化崇尚“人治”,但我们认为,中国自古就倡导德性文化,且国人自小就被教育要“遵纪守法”,加上浓厚的集体主义意识,因此,对于工作场所的道德约束,一般而言,员工还是会尽量遵从。因此,本研究提出以下假设:

假设1:组织伦理制度对员工非伦理行为有显著负向影响。

(二)伦理型领导与员工非伦理行为

Gini将伦理型领导定义为利用社会力量做决定、实施自己的行动和影响他人时,通过尊重各方权利,以考虑追随者的最佳利益,而不是伤害追随者利益行事的领导人[24]。与关注于伦理型领导的意图或动机不同的是,Brown, Treviño 和 Harrison将伦理型领导以行为方式定义为“通过个人的行为和人际关系示范规范和适当的行为,并通过双向沟通、强化和决策促进下属实施促进这种行为”[25]。因此,伦理型领导者为规范和适当的行为树立榜样,并且通过与下属沟通其标准,鼓励伦理行为,使用奖罚来加强适当或减少不适当的行为。伦理型领导是值得信赖和公平的,他们关注他人,并且伦理地行为[26−27]。Khuntia和Suar提出,伦理型领导的成分应该包括授权、激励下属、品格培养[28]。Brown,Treviño和Harrison提出了伦理型领导的六个维度,即:沟通应对、关心、行为榜样、公平地对待雇员、信任和倾听雇员[25]。Mayer等则扩展了伦理领导的概念,认为其更多地关注于通过交易性的努力影响下属的伦理行为[26]。

显然,伦理型领导对其追随者有诸多积极影响,如增进雇员绩效[29−30]。更多的研究表明伦理型领导对雇员的伦理行为存在影响[31,32]。Stead等指出,高管人员和主管是影响雇员伦理行为的一个重要因素[33]。Brown和Treviño指出,领导能通过持续的沟通强化雇员的伦理行为[34]。Albaum和Peterson报告说,多数雇员的伦理概念和行为可以通过从他们的上级那接受伦理指导而改变[35]。伦理型领导以公平和尊敬的方式对待员工,并且创造了一个令人信任的环境,影响着员工的满意度和敬业程度[36−37]。在创造公平和信任的环境时,伦理型领导会激发伦理和亲社会的员工行 为[26,38]。伦理型领导体现出积极的个体特征并且通过积极地管理道德行为影响他们的雇员。伦理型领导作为组织中人际关系规范行为的表率可以加强和提高员工的伦理行为。Stouten等指出,伦理型领导能够通过平衡工作负担和改进工作设计阻止如欺凌等越轨行为[39]。可见,在伦理型领导的作用下,员工会做出合乎伦理的行为,减少非伦理行为。据此,本研究提出如下假设:

假设2:伦理型领导对员工非伦理行为有显著负向影响。

(三)伦理型领导与组织伦理制度

值得注意的是,尽管较少有研究直接探讨组织正式的伦理制度和伦理型领导之间的关系,但却有不少研究开始关注领导是如何影响伦理氛围的[26, 32, 40]。诚如Treviño等所言,组织伦理氛围本身就包括雇员所共享的有关道德问题的规范的价值和信仰。Victor和Cullen更是将组织伦理氛围定义为包含伦理内容的典型的组织实践和程序的普遍看法。因此我们可以借用有关伦理型领导和伦理氛围的相关研究,初步推断伦理型领导和组织正式伦理制度之间的关系[41]。Schminke 等研究发现,领导者的道德发展与伦理氛围变量如关怀取向、规则取向、组织取向和独立判断有关[40]。Engelbrecht等指出,伦理型领导与伦理氛围呈正相关[42]。Mayer 等研究发现领导者通过践行、制定政策和程序为组织设置伦理标准,以此帮助雇员感知组织的伦理氛围[26]。尽管不同的研究者所描绘的领导者影响组织伦理氛围的过程略有不同(如榜样、奖罚、选拔和沟通),但他们均认同领导有充分的能力创造并且保持伦理规则和程序,进而创造特殊的伦理氛 围[40]。当伦理型领导展示给下属看他们是如何熟练地认识到伦理问题并且如何来处理伦理问题时,雇员更易感知到伦理的组织氛围[26]。

此外,相对于探讨伦理型领导的效能研究而言,对于伦理型领导形成的前因,目前的研究还不太充分。Brown和Treviño在回顾2006年以前的伦理型领导相关研究的基础上,指出伦理型领导的前因变量主要包括个性等领导者个体特征因素以及标杆榜样等情境因素两大类。并且,此前伦理型领导前因研究得出的最为普遍的结论是组织的伦理型领导水平主要取决于领导者本身的个性特征[34]。但Brown等学者在此后开展的研究中发现这种说法并不充分[43]。Resick等[44]以及Martin 等[45]从区域环境差异的视角指出,地区文化背景也是伦理型领导形成的重要前因。可见,情境因素对伦理型领导的影响日益受到重视,而制度本身就是组织情境的重要组成部分。制度是指要求一定的组织成员共同遵守的行为规范。它是用来调节组织关系,指导组织(社会)生活,规范组织行为,维持组织(社会)秩序,实现组织的整体意志的保障。一个健全科学规范的制度,能够有效地规范组织和成员的行为。对于本身拥有良好伦理制度的组织而言,其领导者也有可能会因为受到制度的约束,而倾向于以符合伦理道德的方式行为;其态度、价值观和行为也可能会发生变化,使得其变得更加公正,更加关心雇员健康、福利和成长,愿意与雇员沟通,倾听雇员心声,从而成长为伦理型领导。因此,本研究提出以下假设:

假设3:伦理型领导与组织伦理制度呈正相关。

二、研究方法

(一)研究样本

本研究采用问卷调查法收集样本(同时发放纸质问卷和电子问卷),共回收问卷458份①,其中有效问卷379份,有效率为82.75%。有效问卷研究样本主要来自北京、湖南、深圳、广西、贵州、广州、辽宁、云南等地的企业员工。

从样本的基本分布情况来看,被调查对象中男性占53.07%,女性占46.93%,男女比例较为均衡。被调查对象平均年龄30.33岁(SD=6.63),平均工龄6.59年(SD=6.40),在目前所在单位工作时间平均为3.99年(SD=4.57)。在被调查对象中有宗教信仰的占12.77%;未婚者占57.26%,已婚者占42.20%,离异者占0.54%;政治面貌中,中国共产党员占31.73%。在提供职称信息的被调查对象中,59.52%的调查对象为初级职称,31.97%为中级职称,8.50%为高级职称。在提供受教育程度的369名被调查对象中,小学文化的2人,初中文化的12人,高中文化的34人,中专文化的28人,技校文化的9人,大学专科文化的人75人,大学本科154人,硕士及以上55人。在提供单位性质的被调查对象中,国有或国有控股企业者占38.02%,集体所有或集体控股企业者占9.64%,私有/民营或私有/民营控股者占45.73%,港澳台资或港澳台资控股、外资所有或外资控股以及其他者占6.61%。

(二)研究工具

组织伦理制度方面,本研究采用McCabe等[19]在研究中使用的组织伦理制度问卷。该问卷由两个维度组成:感知到的制度嵌入(perceived code embeddedness)和制度的执行强度(the strength of code implementation),前者由8个题项构成,后者由5个题项构成,共计13个题项。

伦理型领导方面,本研究主要采用Brown,Treviño 和Harrison编制的10个题项的伦理型领导量表测量员工对领导的伦理性的感知[25]。

非伦理行为方面,对非伦理行为的测量,本研究主要综合采用了Akaah开发的非伦理行为量表[46]和Suar和Khuntia在研究中使用的非伦理实践问卷[47],剔除了两者之间表意重复的题项和不符合中国国情的题项后,最终保留了26个题项。

社会赞许性效应方面,Randall和Fernandes曾就在敏感的调查研究中控制社会赞许性的重要性展开过讨论,尤其是当被调查对象要求报告他们自身的伦理行为时更加需要控制社会赞许性效应[48]。本研究采用Schuessler,Hittle和Cardacia编制的“态度与意见调查中的期望性作答量表(RD-16)”来测量被调查对象的社会赞许性效应[49]。该量表由16个题项组成,其中正反计分题项各8个。被调查对象的得分越高,说明其倾向于做出符合社会期望的回答。

所有的测量均采用利克特(Likert)7 点量表,表示同意的程度和行为的频率。此外,本研究选取性别、年龄、宗教信仰、婚姻状态、学历、政治面貌、任职时间和企业性质作为控制变量,在进行数据分析时控制其对结果可能产生的影响,使统计结果更为准确。

本研究采用 SPSS 17.0 软件进行描述性统计、信效度检验、相关分析和回归分析。

三、数据分析与结果

(一)研究工具信度和效度检验

由于本研究采用的均为国外的量表或问卷,因此在进行分析之前有必要对所采用的工具中的测量题项做进一步筛查,并对测量工具的信效度进行检验,检验具体程序如下:首先,采用探索性因素分析,探究测量工具的维度,删除所抽取的公因子载荷小于0.4的题项;其次,对各测量工具的内部一致性系数进行考察,删除会使量表或问卷内部一致性系数降低的题项;最后,按照探索出来的因素进行验证性因素分析,计算因子载荷,并计算删除题项后的量表或问卷的内部一致性系数。结果如表1所示。

从表1中可见,组织伦理制度问卷由原本的两个维度变成了由7个题项组成的单一维度,主要测量的是组织伦理制度的执行情况,删减无效题项后,该问卷的内部一致性系数为0.86,可解释50%以上的变异,基本满足测量学要求。

而伦理型领导量表则有较好的适应性,仅删除了原量表中的题项2,剩余的9个题项仅析出一个特征根大于1的因子,可解释60%以上的变异,问卷的内部一致性系数为0.916,满足测量学的要求。

本研究所采用的由26个题项构成的非伦理行为问卷,经过题项的删减后,最终剩余的21个题项按照Kaiser准则可析出3个公因子:第一个因素由9个题项构成,除题项15、18外,其余各题项描述的均为较为严重的非伦理行为,如“盗窃或不恰当处理公家财产”“通过威胁或敲诈获得工作”,有的甚至触犯法律法规,因此可以将其命名为触犯法律法规的非伦理行为;第二个因素由7个题项构成,各题项描述的均为较为常规和轻微的非伦理行为,如“上班时间处理私人事务”“装病请假”等,因此可以将其命名为一般性质的非伦理行为;第三个因素由5个题项构成,所涉及的均是财物指向的非伦理行为,如“公费携配偶或家人出差”“为受到优待而收礼”等,因此可以将其命名为财物指向的非伦理行为。问卷三个维度的内部一致性系数均在0.8以上,满足测量学要求。

为控制社会赞许性效应的影响,本研究采用了“态度与意见调查中的期望性作答(RD-16)”量表来测量被调查对象的社会赞许性效应。经过删减原量表的16个题项剩余12个题项,因素分析析出了3个公因子,但因为本研究仅将其作为控制变量加以处理,故在随后的相关和回归分析中,我们仅将其作为单一变量加以控制。

(二)同源偏差检验

本研究中的变量都是自我报告数据,可能会存在潜在的共同方法偏差问题。本文采用两种方式控制同源偏差问题:程序性补救和统计性补救。在程序上,首先,在测量时,本研究将模型中不同变量的语项通过明显的界限将其有效的区隔开;其次,调查问卷中的测量语项部分为反向语句,可以降低同源偏差[50]。在统计上,通过采用Harman单因子测试的方法来确定是否单一因子能够在很大程度上解释所有的显变量[50−51]。结果表明:将所有的测量题项放到一个探索性因素分析中,未旋转的因素分析结果,按照特征根大于1的标准共析出9个公因数,累积解释变量67.21%,首个公因子的累积解释变量仅为27.53%。因此,本研究中的共同方法偏差的影响不严重。

(三)变量的描述性统计和相关分析

本研究主要变量的描述性统计和相关分析结果如表2所示。从表中可见,被调查对象对组织伦理制度执行判断的平均得分略高于4分(表示“不能确定”),这就意味着大多数被调查对象对组织的伦理制度执行情况并无明显的感受。而从伦理型领导的得分来看,其平均分接近5分(表示“有点符合”),这表示大多数被调查对象认为其所在组织的领导略符合伦理型领导的描述。在社会赞许性效应的测量中,被调查对象的平均得分为4.785(SD=0.876), 接近5分(表示“稍微赞同”),可见其略微倾向于做出符合社会期望的回答,但倾向并不太强烈。被调查对象在非伦理行为总得分上平均为2.036(SD=1.088),可见一般而言,工作场所非伦理行为发生较少,但仔细比较三种不同类型的非伦理行为的得分可见,被调查对象在一般性质的非伦理行为上的得分要显著高于触犯法律法规的非伦理行为(=15.276,<0.01)和财物指向的非伦理行为(=8.084,<0.01),而与财务相关的非伦理行为的得分也显著高于触犯法律法规的非伦理行为(=6.571,<0.01)。这也与工作场所非伦理行为的现状相符合,由于担心受到法律法规的惩罚,员工会较少做出这类情节较为严重的非伦理行为。

相关分析的结果表明,总体非伦理行为与组织伦理制度和伦理型领导均存在显著的负相关。就几种具体的非伦理行为而言,除触犯法律法规的非伦理行为与伦理型领导相关显著,与组织伦理制度不存在显著关联外,一般性质的非伦理行为和财物指向的非伦理行为均与组织伦理制度和伦理型领导呈现显著负相关。并且,调查表明组织伦理制度与伦理型领导存在显著正相关,研究假设3得证。

表1 研究工具信效度分析表

表2 变量的描述性统计和相关分析表

注:***表示<0.01,**表示<0.05。

(四) 回归分析

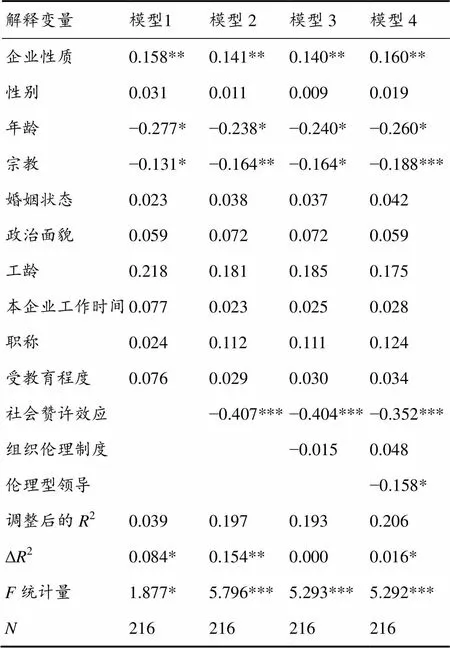

对具体非伦理行为的考察,有助于我们进一步发现不同类型非伦理行为的影响因素,以采取更有针对性的管理措施。为此,研究分别以三种具体的非伦理行为为因变量,采用分层回归的方法探讨组织伦理制度与伦理型领导对三种不同类型的工作场所企业员工非伦理行为的影响。分层回归分析共检验了四个回归模型(触犯法律法规的非伦理行为除外):模型1仅包括了可能影响员工工作场所非伦理行为的控制变量,主要包括各种人口统计变量如企业性质、年龄、性别、宗教、婚姻状态、政治面貌、工龄、本企业工作时间、职称和受教育状况;模型2则在模型1的基础上增加了社会赞许性效应变量,以控制社会赞许性效应的影响;模型3则在模型2的基础上增加了组织伦理制度变量;模型4则将可能影响工作场所员工非伦理行为的控制变量、组织伦理制度和伦理型领导变量均包含在内。而由于相关分析表明触犯法律法规的非伦理行为与组织伦理制度不存在显著关联,因此以该行为为因变量的分层回归分析主要检验了三个模型:模型1、模型2同上;模型3则在模型2的基础上增加了伦理型领导变量。

表3~5呈现了以三种具体的非伦理行为为因变量的分层回归结果。表3是以触犯法律法规的非伦理行为为因变量的回归分析结果。从表中可见,在各种人口统计变量中,与以往的研究结论一致的是,宗教对触犯法律法规的非伦理行为有着显著的负向影响;而职称的影响则在模型1中显著存在,职称级别越高,越少实施非伦理行为,但这一影响在模型2和模型3中则未达到显著水平。此外,企业性质、性别、年龄、婚姻状态、政治面貌、工龄、在本企业工作的时间和受教育程度等控制变量均对此类非伦理行为无显著影响。同样,社会赞许性效应对触犯法律法规的非伦理行为有着显著的负向影响。而伦理型领导对触犯法律法规的非伦理行为的影响仅在0.1的统计水平上显著,可见对于这类情节严重的非伦理行为,伦理型领导的影响也较为有限。

表3 工作场所员工触犯法律法规的非伦理行为影响因素的分层回归分析

注:a:部分控制变量的赋值:企业性质(为简化该控制变量,将国有或国有控股企业,以及集体所有或集体控股统称为“公有性质”,赋值为1,其余几种企业类型统称为“私营性质”,赋值为0);性别(“男性”赋值为1,“女性”赋值为0);宗教(“信仰宗教”赋值为1,“不信仰宗教”赋值为0);婚姻状态(“已婚”赋值为1,“未婚”或“其他”赋值为0);政治面貌(“共产党员”赋值为1,“其他”赋值为0);职称(“初级职称及以下”赋值为1,“中级职称”赋值为2,“高级职称”赋值为3。受教育程度(按照受教育程度的高低将“小学”、“初中”、“高中”“中专”“技校”“大学专科(成人高等教育)”、“大学专科(正规高等教育)”、“大学本科(成人高等教育)”、“大学本科(正规高等教育)”、“硕士及以上”分别做1-8的赋值)。下同。表格中所报告的为标准化回归系数(β)。*表示<0.10,**表示<0.05,***表示<0.001。

表4是以一般性质的非伦理行为为因变量的回归分析结果。从表4中可见,年龄对这类非伦理行为有着较为稳健的负向影响,年龄越大的员工越少实施一般性质的非伦理行为。而宗教对一般性质的非伦理行为的负向影响也较为稳健,其在后三个模型中均达到了显著水平。同时研究发现受教育程度对一般性质的非伦理行为的影响在模型1和模型4中显著存在,受教育程度越高,反倒越倾向于实施这类非伦理行为,但其仅在0.1水平显著,且这一影响在模型2和模型3中则未达到显著水平。此外,企业性质、性别、婚姻状态、政治面貌、工龄、在本企业工作的时间和职称等均对此类非伦理行为无显著影响。社会赞许性效应对一般性质的非伦理行为同样有着显著的负向影响。同时,研究发现当在模型3中引入组织伦理制度变量时,模型仍维持显著,且模型解释的变异得到了显著提高(=4.217,<0.01;2=0.152,Δ2=0.011,<0.1),可见组织伦理制度对一般性质的非伦理行为有较为显著的负向影响(=−0.112,<0.1),但这一影响在引入伦理型领导变量时则变得不再显著。从模型4的分析结果可见,伦理型领导对一般性质的非伦理行为有着极其显著的负向影响(=−0.312,<0.01)。

表5是以财物指向的非伦理行为为因变量的回归分析结果。从表中可见,研究发现企业性质对与财务有关的非伦理行为存在稳健的显著影响,“公有性质”的国有和集体企业的员工较之“私营性质”的企业,如民营企业、外资企业的员工更加倾向于实施这类非伦理行为。宗教对此类非伦理行为仍然有着稳健的负向影响,越信仰宗教越少实施此类非伦理行为。同样,年龄对这类非伦理行为也有着较为稳健的负向影响,年龄越大的员工越少实施财务指向的非伦理行为。其余诸如性别、婚姻状态等人口统计变量则对此类非伦理行为无显著影响。社会赞许性效应同样对这类非伦理行为有着显著的负向影响。模型3、4的结果表明,组织伦理制度对与财务有关的非伦理行为并无显著影响(=−0.015,>0.1;=0.048,>0.1),伦理型领导则对这类非伦理行为的有一定的显著影响(=−0.158),但其仅在0.1水平显著,可见与触犯法律法规的非伦理行为类似,伦理型领导对财物指向的非伦理行为的影响也较为有限。

表4 工作场所员工一般性质的非伦理行为影响因素的分层回归分析

注:表格中所报告的为标准化回归系数(β);*表示<0.10, **表示<0.05,***表示<0.001。

从上述三组回归分析的结果可见,假设1中组织伦理制度对工作场所非伦理行为的影响多数没有得到证明,假设2中伦理型领导对工作场所非伦理行为的影响则在三种具体的非伦理行为中均得到了证实。

表5 工作场所员工财物指向的非伦理行为影响因素的分层回归分析

注:表格中所报告的为标准化回归系数(β);*表示<0.10,**表示<0.05,***表示<0.001。

四、研究结论与讨论

本研究通过对不同地区和行业企业员工的问卷调查发现:对于企业员工而言,其工作场所非伦理行为可以分为一般性质的非伦理行为、触犯法律法规的非伦理行为和财物指向的非伦理行为三种不同类型。尽管伦理型领导与组织伦理制度之间呈正相关,但组织伦理制度对工作场所员工非伦理行为并无稳健的显著影响;伦理型领导对工作场所员工不同类型的非伦理行为的影响程度不同,相较于一般性质的非伦理行为,伦理型领导对触犯法律法规的非伦理行为和财物指向的非伦理行为的影响要略弱一些。并且,与以往研究较为一致的是,宗教对工作场所员工非伦理行为有着较为稳健的负向影响,性别、年龄、受教育程度和单位性质等控制变量对工作场所员工非伦理行为的影响则并不稳定。

上述研究结果表明,在“人治”和“法治”几乎处于同等地位的中国社会,相较于有组织的正式的伦理制度而言,伦理型领导对员工的非伦理行为有着更为重要的影响。也就是说,人的作用尤其是领导的作用超过了制度的作用。对此,我们可以用社会学习理论进行解释。在工作场所,员工往往会通过观察和模仿有吸引力且值得信赖的榜样来指导个人的态度、价值观和行为。一方面,伦理型领导作为组织中的权威人物,可凭借其在组织中的权力和地位,通过利他和合理的行为成为员工学习、模仿和认同的目标,为员工树立伦理榜样,从而影响下属的伦理感知和行为,促使员工产生相同行为;另一方面,伦理型领导也可以采用奖励和惩罚措施向员工传递行为标准,在直接规范员工行为的同时,使员工通过观察同事的行为及后果,间接学习什么行为是被期望和奖励的(Trevino[3];Brown和Trevino[34])。因此,伦理型领导会对员工工作场所非伦理行为产生稳健的作用。但很显然,伦理型领导对不同类型的工作场所非伦理行为的作用是存在显著差异的,对于一般性质的非伦理行为,如迟到、早退、装病请假等,伦理型领导的榜样和约束作用较大,但对于一些触犯法律法规、财物指向的较为严重的非伦理行为,如盗窃和虚报账目等,伦理型领导也仅能起到一定的影响。这可能是因为,这类情节较为严重的非伦理行为在工作场所出现的概率较小,本身被发现的可能性也偏低,因此,员工难以通过直接或间接的观察和模仿来学习,伦理型领导的榜样和约束作用也因此变得有限。

但与本文最初的假设不一致的是,实证研究的结果表明组织伦理制度对触犯法律法规的非伦理行为和与财务相关的非伦理行为均无显著影响,且组织伦理制度对一般性质的非伦理行为的影响也并不稳健。这也与McCabe 等的研究结果不一致,他们的研究证实了公司伦理准则对工作场所非伦理行为存在长期的影响,自我报告的非伦理行为在存在公司行为准则的组织中更低,且与公司准则实施的强度和根植性呈负相关[19]。之所以会得到不一致的研究结论,可能和中西方在制度执行方面的差异性有一定的关系,中西方文化的差异,造成了中国企业执行力普遍低于西方企业。尽管组织伦理制度是组织试图传达其有关伦理行为的预期和标准,并要求一定的组织成员共同遵守的行为规范,但在我国,不少组织伦理制度的执行被大打折扣,有制度却不践行的情况屡见不鲜,这可能与中国传统文化更注重关注他人有关。我们曾经对一些员工做过访谈,询问他们做出非伦理行为的原因,不少访谈对象给出的理由是“别人也这样”“大家都这样做”。因此,组织伦理制度有时候形同虚设。而西方文化讲究个人本位,每个员工以实现自身价值为动力,关注自己的行动和结果而不是关心他人的表现,他们首先做的是把自己应该干的事做好,因此,对于制度的执行力较强,组织伦理制度对其约束作用也较大。

总而言之,本研究首次采用实证研究在中国情境下比较了制度和人对不同类型工作场所非伦理行为的影响。研究表明,在中国企业,组织伦理制度的作用十分有限,要从根本上减少或消除工作场所非伦理行为,更多的需要发挥伦理型领导的作用。这同时也给制度设计者提出了质疑和挑战,若设计出来的伦理制度只是“门面”和“摆设”,那只能造成组织资源的浪费,好的制度需要为员工所接受,并且能够内化为其自身的行为,对于组织伦理制度的设计也是如此。

当然,本研究也存在一些不足之处:首先,本研究仅考虑了组织的正式伦理制度的影响,未能考虑非正式伦理制度的可能影响,这可能会使得我们有关组织制度对工作场所员工非伦理行为的理解存在偏差。其次,本研究在测量被调查对象的非伦理行为时采用的是自我报告法,尽管本研究采用的是匿名调查,并且控制了社会赞许性效应的影响,但不可避免的,被调查对象从声誉和避免组织惩罚等方面考虑,在报告工作场所非伦理行为的发生情况时可能会存在虚报和低报现象,今后可以采取他评或者让被调查对象评价他人的行为的方式减少社会赞许性效应的可能影响。再次,本研究并未考虑行业的特殊性和差异性,不同行业企业员工的工作场所非伦理行为是否会有不同的表现和特征?组织正式伦理制度和伦理领导对员工非伦理行为的影响在不同行业是否会有所不同?这些问题均值得进一步思考。最后,本研究通过因素分析,对工作场所非伦理行为进行了三种类型的划分,但个别题项的描述并不完全符合分类的标准,且不同类型的工作场所非伦理行为之间可能存在一定的重叠,如在触犯法律法规的非伦理行为中,有个别也属于财物指向的非伦理行为,这就需要今后进一步扩大样本,对工作场所非伦理行为的类型进行更为准确地划分,这是深入挖掘不同类型工作场所非伦理行为影响因素所必须解决的关键问题。

注释:

① 由于电子问卷无法精确统计发放的数量,故此处仅统计回收的问卷数。

[1] Kish-gephart J J, Harrison D A, Treviño L K. Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(1): 1−31.

[2] Craft J L. A review of the empirical ethical decision-making literature: 2004−2011[J]. Journal of Business Ethics, 2013, 117(2): 221−259.

[3] Treviño L K. Ethical decision-making in organizations: A person-situation interactionist model[J]. Academy of Management Review, 1986, 11: 601−617.

[4] Jones T M. Ethical decision making by individuals in organizations: An issue–contingent model[J]. The Academy of Management Review, 1991, 16(2): 366−395.

[5] Kpmg. The US integrity survey[Z]. Washington: KPMG, 2008.

[6] Kaptein M. The relationship between ethical culture and unethical behavior in work groups: Testing the corporate ethical virtues model[R/OL]. Erim Report Series Research In Management. ERS-2008-037-ORG, http://hdl.handle.net/1765/ 12783 2008.

[7] Treviño L K, Youngblood S A. Bad apples in bad barrels: A causal analysis of ethical decision-making behavior[J]. Journal of Applied Psychology, 1990, 75: 378−385.

[8] 李永强, 李剑南, 史亚莉. 社会网络视角下员工非道德行为研究述评[J]. 经济学动态, 2010(12): 141−144.

[9] 夏绪梅. 组织非伦理行为原因研究综述[J]. 未来与发展, 2011(10): 35−40.

[10] 谭亚莉, 廖建桥, 李骥. 管理者非伦理行为到组织腐败的衍变过程、机制与干预: 基于心理社会微观视角的分析[J]. 管理世界, 2011, 12: 68−77.

[11] 谭亚莉, 廖建桥, 王淑红. 工作场所员工非伦理行为研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2012, 34(3): 40−48.

[12] Lehnert K, Park Yung-hwal, Singh N. Research note and review of the empirical ethical decision-making literature: Boundary conditions and extensions[J]. Journal of Business Ethics, 2015, 129(1): 195−219.

[13] Gino F, Schweitzer M E, Mead N L, et al. Unable to resist temptation: How self-control depletion promotes unethical behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 115(2): 191−203.

[14] Piff P K, Stancatoa D M, CÔTÉB S, et al. Higher social class predicts increased unethical behavior[J]. Psychological And Cognitive Sciences, 2012, 109(11): 4086−4091.

[15] Reinders Folmer C P, De Cremer D. Bad for me or bad for us? Interpersonal orientations and the impact of losses on unethical behavior[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 2012, 38(6): 760−771.

[16] Lu C S, Lin C C. The effects of ethical leadership and ethical climate on employee ethical behavior in the international port context[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 124(2): 209−223.

[17] Tenbrunsel A E, Smith-crowe K, Umphress E E. Building houses on rocks: the role of ethical infrastructure in organizations[J]. Social Justice Research, 2003, 16(3): 258−307.

[18] Treviño L K. A cultural perspective on changing and developing organizational ethics[J]. Research in Organizational Change and Development, 1990(4): 195−230.

[19] Mccabe D L, Treviño L K, Butterfield K D. The influence of collegiate and corporate codes of conduct on ethics-related behavior in the workplace[J]. Business Ethics Quarterly, 1996, 6(4): 461−476.

[20] Treviño L K, Butterfield K D, Mccabe D L. The ethical context in organizations: Influences on employee attitudes and behaviors[J]. Business Ethics Quarterly, 1998, 8(3): 447−476.

[21] Deshpande S P, Joseph J. Impact of emotional intelligence, ethical climate, and behavior of peers on the ethical behavior of nurses[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 85: 403−410.

[22] Valentine S, Varca P, Godkin L, et al. Positive job response and ethical job performance[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 91: 195−206.

[23] Schwepker C H, JR. Ethical climate’s relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the salesforce[J]. Journal of Business Research, 2001, 54: 39−52.

[24] Gini A. Moral leadership and business ethics[C]//CIULLA J B. Ethics, the heart of leadership. Westport, CT: Quorum Books, 1998: 27−45.

[25] Brown M E, Treviño L K, Harrison D A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117−134.

[26] Mayer D M, Kuenzi M, Greenbaum R, et al. How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2009, 108(1): 1−13.

[27] Toor S R, Ofori G. Ethical leadership: Examining the relationships with full range leadership model, employee outcomes, and organizational culture[J]. Journal of Business Ethics, 2009, 90(4): 533−547.

[28] Khuntia R, Suar D. A scale to assess ethical leadership of Indian private and public sector managers[J]. Journal of Business Ethics, 2004, 49(1): 13−26.

[29] Piccolo R F, Greenbaum R, DEN HARTOG D N, et al. The relationship between ethical leadership and core job characteristics[J]. Journal of Organizational Behavior, 2010, 31(2): 259−278.

[30] Walumbwa F O, Mayer D M, Wang P, et al. Linking ethical leadership to employee performance: The roles of leader–member exchange, self-efficacy, and organizational identification[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 115: 204−213.

[31] Viswesvaran C, Deshpande S P, Joseph J. Job satisfaction as a function of top management support for ethical behavior: A study of Indian managers[J]. Journal of Business Ethics, 1998, 17: 365−371.

[32] Dickson M W, Smith D B, Grojean M W, et al. An organizational climate regarding ethics: The outcome of leader values and the practices that reflect them[J]. Leadership Quarterly, 2001, 12: 197−218.

[33] Stead W E, Worrell D L, Stead J G. An integrative model for understanding and managing ethical behavior in business organizations[J]. Journal of Business Ethics, 1990, 9: 233−242.

[34] Brown M E, Treviño L K. Ethical leadership: A review and future directions[J]. Leadership Quarterly, 2006, 17: 595−616.

[35] Albaum G R, Peterson A. Ethical attitudes of future business leaders: Do they vary by gender and religiosity?[J] Business and Society, 2006, 45: 300−321.

[36] Weaver G, Treviño L K, Agle B. “Somebody I look up to’’: Ethical role models in organizations[J]. Organizational Dynamics, 2005, 34(4): 313−330.

[37] De Hoogh A H B, Den Hartog D N. Ethical and despotic leadership, relationship with the leader’s social responsibility, top management team effectiveness and subordinates’ optimism: a multi-method study[J]. The Leadership Quarterly, 2008, 19(3): 297−311.

[38] Walumbwa F O, Schaubroeck J. Leader personality traits and employee voice behavior: Mediating roles of ethical leadership and work group psychological safety[J]. Journal of Applied Psychology, 2009, 94(5): 1275−1286.

[39] Stouten J, Van Dijke M, De Cremer D. Ethical leadership: An overview and future perspectives[J]. Journal of Personnel Psychology, 2012(11): 1−6.

[40] Schminke M, Ambrose A, Neubaum D. The effect of leader moral development on ethical climate and employee attitudes[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97: 135−151.

[41] Victor B, Cullen J B. The organizational bases of ethical work climates[J]. Administrative Science Quarterly, 1988, 33(1): 101−125.

[42] Engelbrecht A S, Van Aswegen A S, Theron C C. The effect of ethical values on transformational leadership and ethical climate in organizations[J]. South African Journal of Business Management, 2005, 36(2): 19−26.

[43] Brown M E. Misconceptions of ethical leadership: How to avoid potential pitfalls[J]. Organizational Dynamics, 2007, 36: 140−155.

[44] Resick C J, Hanges P J, Dickson M W, et al. A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership[J]. Journal of Business Ethics, 2006, 63: 345−359.

[45] Martin G S, Resick C J, Keating M A, et al. Ethical leadership across cultures: A comparative analysis of German and US perspectives[J].Business Ethics: A European Review, 2009, 18(2): 127−144.

[46] Akaah I P. The influence of organizational rank and role on marketing professionals’ ethical judgments[J]. Journal of Business Ethics, 1996(15): 605−614.

[47] Suar D, Khuntia R. Influence of personal values and value congruence on unethical practices and work behavior[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 97: 443−460.

[48] Randall D M, Fernandes M. The Social desirability response bias in ethics research[J]. Journal of Business Ethics, 1991(10): 805−817.

[49] Schuessler K, Hittle D, Cardascia J. Measuring responding desirability with attitude-opinion items[J]. Social Psychology, 1978, 41: 224−235.

[50] Podsakoff P M, Mackenzie S B, Lee Jeong-yeon, et al. Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879−903.

[51] 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942−950.

Which is more effective, rule by man or rule by law? A comparative study of effects of organizational ethical code and ethical leadership on employees’ unethical behavior

WU Ruxin

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

The current organizational and work ethic crisis which frequently happens globally makes employees’ unethical behaviors at workplace become the focus of organizational researchers and practitioners.Most previous studies have focused on factors of employees’ unethical behavior at the individual or organizational level, considering or comparing little the impacts of interactions between different levels of factors. The present study, through a questionnaire of 379 employees, compares the effects of organizational ethical code and ethical leadership on different kinds of workplace unethical behaviors in China. The findings show that employees’ unethical behavior in the workplace can be divided into such three different types as normal unethical behavior, unethical behavior of violating laws and regulations, and property-related unethical behavior, that the ethical leadership has a positive correlation with organizational ethical code, that the organizational ethical code has no significant effect on unethical behavior of employees in the workplace. However, the ethical leadership does exert an impact on the different types of employees’ unethical behaviors in the workplace. Compared to the normal unethical behavior, the ethical leadership has weaker effects on unethical behavior of violating laws and regulations as well as property-related unethical behavior.

organizational ethical code; ethical leadership; unethical behavior; employee

[编辑: 颜关明]

B82-052

A

1672-3104(2017)04−0134−11

2016−07−11;

2017−01−17

教育部人文社会科学研究青年基金“企业新生代员工工作场所非伦理行为的形成与扩散机制研究”(13YJCZH204);湖南省哲学社会科学基金“工作价值观、潜规则对企业新生代员工非伦理行为的影响研究”(15YBA388)

伍如昕(1983−),女,湖南衡阳人,管理学博士,中南大学公共管理学院讲师,伦理学博士后,主要研究方向:人力资源管理与组织行为学,行为决策